今年の『第10回shiseido art egg』最後の展示を飾る、七搦綾乃は彫刻家である。映像インスタレーションやネットアートなど、多様化する現代アートの潮流にあって、彼女の作品と制作姿勢はとてもクラシックなものに見える。素材である木にじっと向き合い、朽ちていく植物をモチーフとした繊細な木彫を彫り上げていく。そのストイックさや洗練は誰もが目を見張る高度なものだが、一方で、急激なスピードで変化する現在のアートシーンから、取り残されてしまう可能性もある。

だが、そういう時代だからこそ、「簡単にわかってもらっては困るくらい、自分自身の問題として作っている」と本人が言う、七搦の作品にまなざしを向けてほしい。その内にある陰りを、訴えを、そして意志を。それは「RT」や「シェア」や「いいね!」でインスタントに回収されるようなものではなく、人間存在の根源にある普遍的な「なにか」なのだから。

「木の生き物っぽさ」を生かして、作り手の意志だけじゃないものが作れるのがとてもいい。

―七搦さん、ご出身は鹿児島だそうですね。

七搦:鹿児島の大隅半島と薩摩半島の湾のちょうど真ん中にある、小さな町で育ちました。茶畑ばっかりある田舎です。

―そして広島市立大学芸術学部に進学して、彫刻を専攻された。

七搦:はい。

―日本のアート業界やマーケットはとても小さいので、東京や京都以外の芸術系大学に進学するのは少し勇気のいる選択とも言えますね。

七搦:たしかにそうですね(苦笑)。

―彫刻で勢いのある大学というと、京都市立芸術大学が有名で、卒業生の中原浩大さんや金氏徹平さんは、いろんな素材を使って彫刻を拡張するような活動をされています。その影響もあってか、学生や若い彫刻家たちには、映像やインスタレーションなどに彫刻の要素を見いだす人が多いですよね。

七搦:私の勤めている大学でも、そういう傾向が強くなってきていると思います。

―そんな状況のなか、七搦さんはとてもストイックな作風に感じます。初期の作品を見せていただくと、少女の像とか可愛らしい印象のものが多いですが、近年は枯れて朽ちかけた植物や果物をモチーフにしたり、山嶺のような抽象的なかたちへと変化されていますね。

七搦:自分でも理由を考えているのですが……。木を使っているのは、「自分が入っていけない領域がある」からだと思います。作家がすべてコントロールできない部分、ヒビだったり、変色だったり、節が出てきてどうしても加工できないところがある。そういう「木の生き物っぽさ」を生かして、作り手の意志だけじゃないものが作れるのがとてもいい。そんな魅力から離れられない、というのが一番大きい理由だと思います。

―木から離れられない理由、「生き物っぽさ」について、もう少し聞いてもいいですか?

七搦:たとえばバナナの茎を組み合わせた、大きな作品があるのですが、制作中にそのうちの一本が折れてしまったんですよ。それはまったく予期しなかったことで、作品全体のバランスが失われるなら、最初から作り直す人も多いと思うんですけど、私はその折れた部分をどう生かそうか、っていう方向に考えるんです。そのかたちも含めて、自然淘汰の一部のように捉えています。

―それは、木を彫っていく過程、木と対話していくことに関心があるからですか?

七搦:仕上げも手を入れすぎないようにしていて、生々しい部分、「自分が入ってはいけない領域」を残したいと思っています。それが木の生き物らしいところで、時間が経つと木目が濃くなったり、カツラなんかは彫ったそばからどんどん変色していくんです。

―『shiseido art egg』の審査員評で、美術評論家の岡部あおみさんは「自然、とくにその時間と死」という言葉を使っていました。そこで言われているような時間性と「木の生き物っぽさ」は、七搦さんのなかで密接につながっているんですね。

七搦:そうだと思います。彫刻家とは、存在感を「もの」で表せる人のことだと思っているんですけど、それは作り手が造形していくというよりは、素材のなかに眠っているものを引き出してあげる感覚に近いんです。素材が体験してきた、あるいはしつつある「生」の時間がまずあって、そこから私の仕事がはじまる。そういう感じです。

花が枯れていくような姿に「生」を感じるんです。生が終わりかけて、よじれていくときに、生きた時間が見えてくる。

―『shiseido art egg』展では、植物がテーマになっていると聞きました。

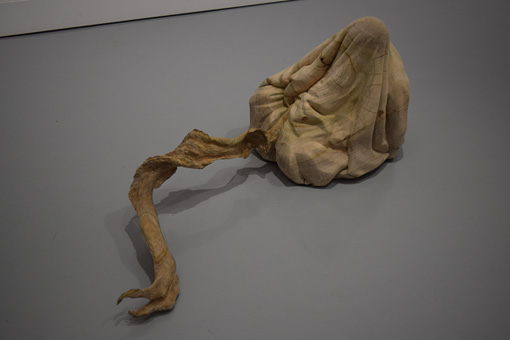

七搦:私は、花が咲いたり、美しい実が熟しているときよりも、枯れていくような姿に「生」を感じるんです。生が終わりかけて、実がよじれていくときに、生きた時間が見えてくる。大根をモチーフにした作品を展示するんですが、大根って半年くらい放置していると、びっくりするようなかたちになるんです。腕の太さくらいあったものが、ソーセージくらいのサイズになってしまう。

―そんなに変わるんですか。

七搦:ねじれて、ミイラみたいになります。本当に石みたいに硬くて、穴ができて、わずかに残った水分がその穴から抜けていくところまで見えます。カビも生えてきて、それを取り除いたりしているうちに、全体にたくさんの筋が入ってくるんですね。それが、今回の展覧会タイトル『rainbows edge』の由来で、植物のねじれが虹に見えてきたんです。

―筋が七色の虹のように見えた?

七搦:はい。バナナのときも指紋みたいな細かい線が現れて、それが「消えない虹」のように見えたんです。普段、私たちが何気なく捨ててしまうもののなかにも美しさが備わっていたことに、ものすごく驚かされました。

―「朽ちていく」とは、静止しているように見えながらも、常に変化し続けている状態ですよね? 対象を半永久的に静止した状態に留め置くのが「彫刻」であるとすれば、七搦さんの彫刻は、時間や経年に抗いたいという思いもあるのでしょうか?

七搦:見た瞬間の驚きを留めたいと思っているのかもしれないですね。

―そこには、朽ちていくものへの儚さや脆さ、切なさもあるかもしれません。

七搦:「儚さ」への親近感も、日本人の感覚としてはあるのかもしれないですけど……それ以上に植物が持っている生の秩序や、それを成立させている法則が見えることに驚きました。脆さとか切なさではなく、とても具体的なものなんです。

自分のなかで朽ちていく部分を、普段から見たくないくらい目にしている。死というものを、強く実感しています。

―今日は「手のひら」をモチーフにした作品もお持ちいただいていますが、近作では、しばしば人の身体が植物になっていくイメージが多く登場していますね。

七搦:死と結びつけるときに、人体というのがすごくわかりやすいっていうのがあるんだと思います。

―「死」ですか? それはけっこう唐突な連想に聞こえます。乾燥した植物は、たしかに死を連想させますが……。

七搦:本当に小さい頃から死ぬことを意識していて。親が死んだらどうしようとか、そういう恐怖で眠れない日がよくあったんです。母親が救急車で運ばれて「もう帰ってこなかったらどうしよう」とか……。子どもなりに、なにかと離ればなれになるんじゃないかという恐怖がありました。

―たとえば、自分の身体にも経年による変化は起こりますよね。子どもから大人になるにつれ、骨格や筋肉がたくましく成長するように。あるいは老人になれば肌がしわしわになって、小さく縮んでいきます。七搦さんの「手のひら」が枯れた植物になっていく作品と、身体のなかで常に起こり続けている変化は結びつくように思うんですね。

七搦:じつは私は、10年くらい半袖の服を着られずに暮らしています。食べ物のアレルギーとか、いろんな理由があるんですけど、普通の身体になりたいっていう願いがきっとあるんだと思います。自分のなかで朽ちていく部分を、普段から見たくないくらい目にしている。死っていうものを、他の人よりもたぶん強く実感しています。「人間ってこうなるんだ」っていう驚きと、植物が朽ちていくのを見たときの驚きがリンクしているんです。

はっきり言うと、半分くらいは「わかってたまるか」と思って作っています。そういうのって表現者としてダメですか?

―ちょっと立ち入った話になってしまいましたが、彫刻家が自分の肌感覚を表現のルーツにしている例はあって、たとえば彫刻家の小谷元彦さんの初期作には、幼少時の皮膚疾患に対する恐怖を反映したものがあります。彫刻は、自分の体感や存在と特に結びつきやすいメディアだと思います。

七搦:私がどうしても表面の仕上げにこだわるのは、そういう強迫観念があるからだと思います。たとえば、布の部分はすごくなめらかに磨くんですけれど、それは自分が持っていない美しさへの憧れを求めているからで。逆に植物のところは金ヤスリで傷をつけたり、カナヅチで打ったり、ヤスリで傷をつけたり、すごくいろんな表情を出そうとするんです。

―布のほうはある種の理想化された、架空の質感を求めている。

七搦:そうなりますよね。

―でも、その理想化されたイメージだけで作品を成立させていないところに大きな意味があると思います。そういった植物や自分を肯定したいという思いもあるのではないでしょうか。

七搦:最近は「自分にはこういう作品を作ることが必要だったんだな」と思えるようになってきました。以前は可愛らしい作品を彫ることに、違和感もあったのですが、いまは作品と一緒に生きているという感じがあります。それは、自分の感情の清濁を飲み込むようなことで困難だし、後ろめたくもあるんですけど……。

―そうすると、いまは展示に向けて、どんな気持ちで制作に向き合っていますか?

七搦:そうですね……。はっきり言ってしまうと、半分くらいは「わかってたまるか」と思って作っています(苦笑)。

―それは他人から?

七搦:はい。入ってこられると困るくらいに、自分自身の問題として作っています。作品を作る以上は外に向かって発表するのが前提ですし、もちろん感動してほしいという気持ちも捨てきれずあります。でも、たとえば、こういったインタビューで発言が文章になるじゃないですか。「この人はこういうものを作って、こういうことをしています」って。でも、そう簡単にわかってもらっては困るんです。

―共有したくない、という気持ち?

七搦:作品を通して、私に入っていける部分が限られているんだと思うんです。たぶん今日のような機会がなかったら、自分から作品のことを深くは話さなかったと思うんですね。「儚い作品ですよね」という感想でストップするなら、それでよかったんです。それ以上は立ち入ってこないということですから……。そういうのって、表現者としてダメですか?

―ダメじゃないと思いますよ。アーティストと社会の接点に作品があるとする見方は、多くの意味で間違いではないと思います。でもそれは、それぞれの人が当たり前に違うという「差異」の理解からはじまるものです。最初から「誰もが理解しあえる」ことを前提にしてコミュニケーションをはじめたときに、切り落とされるものはあまりにも多い。文化環境、経済格差、身体の違い、性差、あらゆるシーンで同様のことが起こっています。ですから、そういう状態に対して「NO」の姿勢を取ることは大事だと思います。

七搦:私は、芸術の根源というのは、生きることや死ぬことだと思っているんです。たとえば、血を見るのは本当に苦手ですが、手首にカミソリを当てられているようなギリギリの緊張感。痛々しく見えるかもしれませんが、そんなギリギリの感覚を揺さぶるものが作品の強さだと思うんです。グロテスクな部分、毒とか、怖いもの、見たくないものも含めて、それらをすべて知った上で見える、美しいものがある。そういう容易には立ち入れない境界が、私の作品にもあってほしいんです。

―それを作り続けることで、どうしていきたいと思いますか?

七搦:それが重要ですよね……。

―作品自体も変わっていくとは思いますが、それを積み上げていった先に、なにか実現したいイメージがあるのか。あるいはより強く、自分と他者とのあいだに壁を作っていきたいと思っているのか。

七搦:……距離感を持っていたいです。私と作品のあいだにもどんどん距離を作っていきたいし、それを見た人とも距離を持っていたいと思っています。それはある種の孤立でもあるんでしょうけど、そもそも、もの作りをするようになった理由が、周囲にうまく馴染めなかったからなんですよ。それはいまでもそうかもしれないんですけど(苦笑)。作品を作ること、それができるから自分は存在しているんだと思います。たぶん他のことはできないんです。

- イベント情報

-

- 『第10回 shiseido art egg 七搦綾乃展』

-

2016年3月30日(水)~4月22日(金)

会場:東京都 銀座 資生堂ギャラリー

時間:火~土曜11:00~19:00、日曜・祝日11:00~18:00

休館日:月曜

料金:無料ギャラリートーク

2016年4月2日(土)14:00~14:30

出演:七搦綾乃

- プロフィール

-

- 七搦綾乃 (ななからげ あやの)

-

1987年鹿児島県生まれ。広島市立大学芸術学部芸術学研究科博士前期課程彫刻専攻修了。主な展示に『トーキョーワンダーウォール公募2014入選作品展』(東京都現代美術館)、『GAMEX』(メキシコ 日本大使館)、『空間・詩・手を眼で問う 2015』(広島芸術センター)などがある。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-