今から20年前の1996年、あなたはどこで何をしていただろうか? 前年の阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件の余韻が残る中、渋谷ではガングロのコギャルがセンター街に座りこみ、音楽業界は小室ファミリーを中心としたメガヒット時代が続き、携帯とインターネットがコミュニケーションのあり方を根本的に変える手前の1996年。凶悪事件後の殺伐とした時代だったのか? それとも、まだ経済的余裕のある惚けた時代だったのか?

そんな1996年の2月に発表されたサニーデイ・サービスのセカンドアルバム『東京』がリマスタリングを施し、CD、アナログ盤、BOXセットの3形態で再リリース。6月にはアルバム再演コンサート『東京再訪』も開催される。渋谷系ブームの中ではっぴいえんどをモチーフとしたフォーク路線を打ち出し、その後のくるりや中村一義の先達になっただけではなく、彼らなしには近年のシティポップブームもなかったと言っていいだろう。ノスタルジックな桜のジャケットも印象的なこの作品は、果たしてあの時代の何を閉じ込めているのか? 曽我部恵一とも親交のあるライター / 編集者の三田格を迎え、『東京』という作品から90年代の検証を試みた。

90年代の人たちって、電気グルーヴとBLANKEY JET CITY以外はのんびりしてたのかなって(笑)。

―三田さんは1996年という年をどのように捉えていらっしゃいますか?

三田:普通に考えると、オウムの次の年じゃないですか? みんなそこに捕われていたと思うんですけど、僕は1995年はすごく忙しくしてて、事件を実感してないんです。年末になって、その年を振り返る番組を見て、「ホントに事件あったんだ」って思うくらい、世間とずれてた。でも、基本的には「世の中殺伐としてるよね」っていうのが共通認識で、僕としてはその頃フィッシュマンズを聴いて、「これはプロテクトする感覚の音楽だな」って思ってた気がする。外に出ると何されるかわからない、通り魔にあうんじゃないかと思ったり、そういうのが何となく怖かったんですよね。

―1995年は忙しかったとのことですが、1996年はどうだったんですか?

三田:1995年は半年間2日に1回しか家に帰れなかったんですけど、1996年は逆にのんびりしようと思って、『ロングバケーション』(木村拓哉と山口智子が主演したテレビドラマ)を毎回ちゃんと見るとか、そういう年にしようと思って(笑)。だから相当音楽も聴いたし、ゆっくりさせてもらいました。

―1996年の「今年の漢字」は「食」で、それはO-157の食中毒が一番の理由だったんですよね。そういう意味でも、社会不安はあったのかなって。

三田:でも、音楽でヒットしてたのは小室とかで、あんまり「不安」っていう感じはなかったよね。バブル期との対比でいえばノンビリしてたのかもしれないけど、当時はみんなそういうこともあんまり意識してなかったと思う。80年代に初めて音楽業界の仕事をしたときに、「日本のレコード産業は、日本の豆腐産業の売り上げより下だ」って言われたんですよ。でも、1996年とかだと間違いなく抜いてて、それに対して、「豆腐より売れるっておかしいよね。日本人は音楽より豆腐じゃね?」とか言ってて(笑)。

―(笑)。

三田:バブルだって、バブルが崩壊するまでバブルって言葉はなかったわけで、それを実感してる人なんてホント少なかったと思う。「景気の良かった人たちが、高い買い物ができなくなって、安い買い物としてCDを買うようになったからCDは売れた」みたいなことも言われてましたけどね。

―リアルタイムで感じてたことと、振り返って思うことって、ギャップがありますよね。

三田:「ほぼ日」を始める前の糸井(重里)さんがこの頃はとにかく愚痴っぽくて、フィッシュマンズを聴いて「いまどき、イヤじゃないものは珍しい」と言ってたんだけど、僕はその感じはよくわからなくて、むしろ1996年はボーッとできたというか。オウム後の何となく怖い感じもあったけど、ちゃんとセーフティな所にいれば楽しかったんじゃないかなー。

―その感覚っていうのは、サニーデイの作品に通じる感覚かもしれないですね。

三田:それを言うとスチャダラパーがやっぱり早かった。佐藤伸治は意識して聴かないようにしてるって言ってたし。サニーデイはどっちかって言うとフリッパーズ・ギターの流れだよね。フリッパーズはゆるいわけじゃないけど、激しいわけでもないから、90年代の人たちって、電気グルーヴとBLANKEY JET CITY以外はのんびりしてたのかなって(笑)。ステージ衣装が普段着になる時期でもあるんですよ。

曽我部恵一という男は確信犯的にウェットな音楽をやったなって印象が強いです。

―では、そんな1996年に三田さんは『東京』を聴いて何を感じましたか?

三田:『東京』は「はっぴいえんどを再発見した現代の名盤」みたいに言われるけど、僕はもともとはっぴいえんどのモノマネに囲まれて育ったので、再発見どころか、最初は「もういいや」っていうのがスタートでした。

―そうだったんですか(笑)。

三田:YMOのちょっと前くらいから、日本の音楽がドライになっていったんですけど、その手前、僕の高校時代はシティポップが全盛期で、それを取り巻くようにウェットな音楽がありふれていて。だから「ウェットなのはもう勘弁してくれ」と思って育ったし、そこにパンクとかニューウェイヴみたいなドライな音楽が登場して、ウェットな音楽を否定してくれたっていうのが、僕の音楽の入り方だったんですよ。

―つまり、三田さんはウェットよりもドライがお好きだと。ウェットなものって、たとえば歌謡曲みたいなものでしょうか?

三田:そうですね。例外もあるけど、日本のオーバーグラウンドは基本的にウェット。90年代になると、電気グルーヴ、CORNELIUS、PUFFYとか、ドライな音楽どんどん増えて、90年代だけウェットの王道であるアイドルが売れてない。それくらいリスナーがドライな音楽を求めた時期だと思うんですよね。だから『東京』を初めて聴いたときは、まずドライな“青春狂走曲”が耳にとまって、それでもう一回アルバムを聴いてみたら、意外と全体はウェットなところあるなって思ったのを覚えてます。

―確かに、そうかもしれません。

三田:今の時代はまたウェットな方に戻ってると思うんですね。SPEEDやGLAYがきっかけだったのか、宇多田ヒカルとモーニング娘。で、日本の音楽が日本に戻ったっていうか。でも、そういうのとはちょっと違う文脈で曽我部恵一という男は確信犯的にウェットな音楽をやったなって印象が強いです。

―『東京』はサニーデイのディスコグラフィの中でもウェット寄りの作品と言えるかもしれないですね。

三田:ドライな要素もあるけど、資質からすると曽我部くんはウェットな方が向いてる気がする。サニーデイのディスコグラフィだと、僕は『24時』の方が好きで、ああいうドロドロした方が、似合ってるんじゃないかなって。DJでTELEVISIONをかけてたりして、ドライなものへの憧れも強いんだとは思ったけど。

―TELEVISIONはまたちょっと違うかもしれないですけど、ルーツとしてパンクの影響は大きいって話を良くされてるように思います。

三田:彼の歳だとリアルタイムじゃないよね?

―パンク譲りの「他とは違うことをやるんだ」って精神性があったから、90年代を生きながらもあえて渋谷系を選ばずに、はっぴいえんどを選んだのかなって。

三田:うーん、正直自分より下の世代のパンク体験はよくわかんない。僕のときはまだ「パンク」って言葉すらなくて、音が届くよりも前にグラビアで衝撃を受けた世代ですからね。何が起きてるか理解できるまでにほんと時間がかかった。

今『東京』は海外で売りどきなんじゃないかな。

―最初に「フィッシュマンズはプロテクトする感覚の音楽」という話がありましたが、『東京』と同時期にリリースされた『空中キャンプ』に関しては、どんな印象でしたか?

三田:僕は最初『空中キャンプ』が彼らのデビューアルバムで、スチャダラパーの仲間かなんかだと思い込んでて。『STUDIO VOICE』の松山編集長に薦められたのかな? レイヴが一段落してたこともあって、なんとなく聴いてみたらいいなって思って、ちゃんと調べたら全然ファーストじゃなかった(笑)。最初はサウンドがいいと思ったけど、でもやっぱり歌詞だよね。プロテクトするんだけど、ガチガチに自分を守るわけじゃなく、“ナイトクルージング”で歌われてる<窓は開けておくんだよ>って感じがいいと思った。人とつながるにつながれないんだよね。本人に会ってみたらそういう人だったわけだけど、そこが非常にフィットしたところかな。

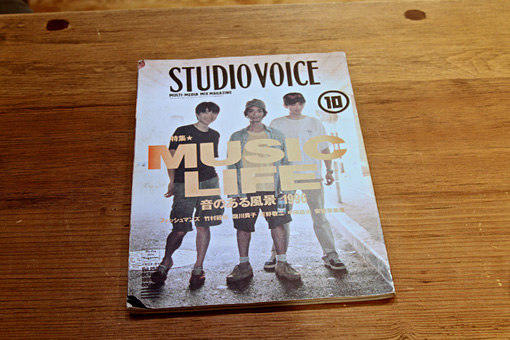

1996年10月号の『STUDIO VOICE』。巻頭のフィッシュマンズインタビューは三田が担当している

―それと比較すると、サニーデイはどんな印象ですか?

三田:サニーデイはもうちょっと無防備な感じ。呑気なのか、呑気を装ってるのか、どっちなのかなって。僕が初めて曽我部くんに会ったのが『トレインスポッティング』の試写会で、勘違いかもしれないけど、ボクシングの選手が退路をキープしながら、じわじわと詰め寄ってくるような微妙な圧迫感がありました(笑)。いつもどっちに動くか考えているというのか、“青春狂走曲”のような泰然とした感じは皆無。

―さっきの装う装わないという話だと、初期のはっぴいえんど路線はある種意図的にやっていたわけで、装ってたと言えるのかなって。

三田:彼はセルフプロデュースができる人っていう印象で、自分でROSE RECORDSを作って10年以上もやって来てるわけだから、それはそうなんだけど、悪く言うと、プロデュースされた姿の内側は絶対に見えないと言うかね。まあ、そんな腹割ってしゃべるような機会もなかったし、良くも悪くも表現されたものがすべてだと思うべきだし。週刊誌的な興味で音楽に接するのは、僕は嫌なんですよ。

―でも、同時期に『東京』と『空中キャンプ』が出ていたっていうのは、今振り返るといい時代だったなって思っちゃいますね。

三田:90年代はCORNELIUSにしろボアダムスにしろ、作品性を突き詰めることができれば海外にも行けるようになった時代でしたよね。実は『FANTASMA』がMATADORから出る前に、『空中キャンプ』にも打診が来てたんです。なんでダメになったのか忘れたけど。

―それくらい、日本のドライな音楽が海外からも注目を集めていたわけですね。

三田:いまは日本特有のウェットな音楽性にも海外からの注目はあるけど、当時はドライでなければ関心を持たれることはなかったと思うんです。だから、今は『東京』の方が面白がられるかもしれないよね。海外にはない要素を出さなければ意味がないとも思うし。タイの音楽サイトでサニーデイのCDが売られているのは見たことありますけど。

桜のジャケを初めて見たときはすごいびっくりしたのを覚えてる。

三田:あと『東京』はジャケットがね。最初に送られてきたプロモーション盤は、原稿用紙に字が書いてあるだけのジャケットだったんです。それが斬新だなーと思ってたので、桜のジャケを初めて見たときはすごいびっくりしたのを覚えてる。

―デザイン自体にもびっくりしたわけですか?

三田:いいジャケットだとは思うんだけど、これ、花見の桜でしょ? 曽我部くんのように、地方出身者から見た東京のイメージだったのかもしれないけど、そもそも僕、花見自体が好きじゃないんですよ。桜って日本人の同調圧力の象徴って言われてるんです。「桜がきれい」なんて他の国の人は言わないし、咲いてることさえ気づかない。例えば、女の人をきれいだって褒めるときに、バラとか一輪の花にたとえるけど、「あなたは桜のように美しい」とは言わないでしょ? じゃあ、なんで日本人が桜に思い入れがあるかって、みんなが同じで、突出せず、揃っていることを確認する儀式なんです。

―ああ、なるほど。

三田:今は教育改革で才能ある子を特別扱いするというような話もしてるけど、そこはこういうメンタルとぶつかる。でも、才能ある人をのばしていかないと、食っていけない国になってしまうかもしれない。だから、毎年テレビで花見を取り上げてると、それ自体が妙に気になるわけ。だからこのジャケットについては一度本人に問いつめてみたいけど、渋谷系とは違うことをやりたいってモチベーションでこれを作ったとすると、どういう意味を持たせているのかなーと(笑)。

1996年のときは「このままこの雰囲気でいけたらいいな」って感じだったのが、急に「変われ」ってなった気がした。

―では、1996年から1997年への変化に関してはどう感じていますか?

三田:1996年と1997年は全然違う印象で、もうのんびりした感じじゃなくなってた。アジア通貨危機を身近に感じた人は少なかったと思うけど、急にみんなお金のことを言い始めた印象があって、ひとつ覚えてるのが、『ロッキング・オン』に載ってた『FANTASMA』の投稿レビューで、「自分たちはバブル崩壊後に繁栄を取り逃した世代で、そんな中この豊かな音が詰まったCORNELIUSの作品はどうのこうの」って書いてて、絶対子供にそんな感覚はなかったと。「失われた10年」なんていう言葉が出てくるまでは、誰も喪失感なんてアピールしてなかったと思うし。ただ、世の中的に「変われ、変われ」みたいになってたのは確かで、80年代の成金趣味が面倒くさいなと思ってた身としては、1996年のときは「このままこの雰囲気でいけたらいいな」って感じだったのが、とにかく変わりさえすればいいという感じになってきて、小室哲哉でも野島伸司でもなんでもいいんだけど、そのまま意味もわからず小泉純一郎まで突っ走ったという印象でしょうか。その裏に日米構造協議があったということもだいぶ後になってから思い知ったというか。

―1996年はまだ暮らしに余裕があったけど、そこを境目に余裕がなくなっていったのかなって。

三田:「これくらいの豊かさでいいんじゃない?」って思わなくなったってことだと思う。今の言葉で言えば、正規社員でいるよりも非正規社員になった方がもっと稼げるという夢を見たというか、見せさせられたというか。ドライな音楽が好まれたことが個人主義を志向することと関係があったとしたら、それもむべなるかなとは思うけれど、いわゆる社畜のように会社が優先なのか、それとも個人が優先なのかということがはかりにかけられて後者に軍配が上がった結果、小泉政権になって。自由とリスクがどっちも一気に増大するとは誰も予想してなかったし、いまだにその混乱の中にはいますよね。変化するのも嫌だし、元に戻るのも嫌だし、困ったなあと思ったことはよく覚えています。だからモーニング娘。や椎名林檎でウェットな音楽に揺り戻したといっても、その意味というか、効果は前とはぜんぜん違っていたんだろうなと。あの辺がなければゆらゆら帝国にはいかなかったというか。

―なるほど。

三田:まあ、90年代の前半って、僕はレイヴの方にいっちゃってたから、日本の音楽はあんまりちゃんと聴いてなかったんです。でも、コンビニでたまたま聴いたJUDY AND MARYの“そばかす”の間奏のギターがすごくて、それをきっかけに邦楽をもう一度聴かなきゃってなった中に、サニーデイやフィッシュマンズがあったんですよね。でも、その頃聴いた音楽には、被害者意識とか、革命意識を感じることはなかったと思う。いろいろ聴いてちょっと飽きて来たくらいの頃に、そういうことを感じるようになった気がします。

細々とした疎外感のつながりっていうのはずっとあるんじゃないかな。

―2016年に『東京』が鳴らされることの意味をどうお考えですか?

三田:全然古くなってないよね。当時すごく売れたレコードは今の耳だと聴けないものが多くて、安室ちゃんの当時のアルバムなんてもう無理だし、これから音楽を聴く人がどっちを聴くかって言ったら、『東京』だと思う。そういう意味では、しっかり作ってあるし、歌詞も面白い。一曲スタカン(The Style Council)みたいなやつ(“あじさい”)がちょっとつらいなって思っちゃうけど、あそこが渋谷系との接点なんですかね(笑)。

―なるほど、そうかもしれない(笑)。

三田:逆に言うと、渋谷系へのこだわりを良く捨てられたよね。キャリアの初期なのに、いろんなものを捨てて、シンプルなサウンドにいくっていうのは、すごいことだなって。

―1996年の空気と2016年の空気を比較するとどうですか?

三田:いまはウェット全盛だよね。ceroとかアイドルとか。団塊世代は4畳半フォークだから、ウェットなのが好きだったし、団塊ジュニアも親の影響を受けてるから、その世代のラップを聴いても、やっぱり4畳半ラップだなって思えて。『東京』にはそういう要素もあるからコミットはできると思うけど、ジャストのものとしては聴けてない気がする。なので、もう少しドライな音楽が好きな人が増えた方が『東京』というアルバムは幸せなのかも。

―でも、実際には世代を超えて聴かれてもいるわけで、それはなぜだと思いますか?

三田:世代というのはもちろんあると思うけど、もう一方の話としては、同じジェネレーションの中でも疎外感を覚える人っているじゃない? 僕は若い人と気が合わないだけじゃなくて、自分の同世代とも気が合わないんで(笑)、そういう人はどの世代にも常にいると思う。例えば、団塊ジュニアの多くが聴いてる音楽になじめない人が、『東京』を聴くということは絶対あって、そういう細々とした疎外感が橋渡していることはずっとあるんじゃないかな。

- リリース情報

-

- サニーデイ・サービス

『東京』リマスタリング盤(CD) -

2016年5月18日(水)発売

価格:3,240円(税込)

MDCL-1552

※SHM-CD仕様

- サニーデイ・サービス

『東京』リマスタリング盤(アナログLP) -

2016年5月18日(水)発売

価格:3,240円(税込)

MDJL-1002

- サニーデイ・サービス

『東京 20th anniversary BOX』(2CD+2アナログ7inch) -

2016年5月18日(水)発売

価格:11,880円(税込)

MDCL-9001

- サニーデイ・サービス

- イベント情報

-

- 『サニーデイ・サービス「東京」20周年記念コンサート“東京再訪”』

-

2016年6月17日(金)OPEN 18:00 / START 18:30

会場:東京都 渋谷区文化総合センター大和田さくらホール

料金:前売4,800円

※チケットは完売

- 『サニーデイ・サービス『東京』20周年記念コンサート“東京再訪”追加公演』

-

2016年6月27日(月)OPEN 18:30 / START 19:30

会場:東京都 渋谷CLUB QUATTRO

料金:前売4,800円(ドリンク代)

※チケットは完売

- プロフィール

-

- 三田格 (みた いたる)

-

1961年LA生まれ。ライター。著書に粉川哲夫との共著『無縁のメディア』(Pヴァイン)など。編書に『AMBIENT DEFINITIVE 1958-2013』(Pヴァイン)『DOMMUNE OFFICIAL GUIDE BOOK Vol.1』(幻冬者)『ゲゲゲの娘 レレレの娘 らららの娘』(文芸春秋)『忌野清志郎画報 生卵』(河出書房新社)など。ほかに『赤塚不二夫トリビュート・アルバム?四十一才の春だから?』やWHY SHEEP?『REAL TIMES』のプロデュースなど。現在、レギュラーはele-kingと朝日新聞。

- サニーデイ・サービス

-

曽我部恵一(vo.gt)・田中貴(ba)・丸山晴茂(dr)による3人組ロックバンド。1994年メジャーデビュー。1995年に1stアルバム『若者たち』をリリース。「街」という地平を舞台に、そこに佇む恋人たちや若者たちの物語を透明なメロディで鮮やかに描き出し、90年代の“渋谷系”ムーブメントのなかでも、異彩を放つ唯一無比のバンドとして、街に生きる若者たちに支持されてきた。7枚のアルバムと14枚のシングルを世に送り出し、2000年に惜しまれつつも解散。そして2008年に再結成を果たして以降、『本日は晴天なり』、『Sunny』をリリース。かつてのようにマイペースながらも精力的な活動を展開。最新作は2016年1月15日リリースのNEWシングル『苺畑でつかまえて』。そして、通算10枚目となるNEWアルバムを今夏リリース予定。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-