現在、森アーツセンターで開催中の『ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~』展。同展を通して、フランス語圏発のマンガジャンル「バンドデシネ」の魅力に迫る記事の第三弾をお届けする。今回は、出品者の一人でもある、漫画家・イラストレーターの寺田克也の登場だ。

きわめて細密な造形描写と、独創的な世界観の広がりが、日本のみならず海外からも大きな尊敬を集める、現代の画狂である寺田。その表現の原点は、高校生のときに出会ったフレンチコミックのたった小さな1コマであったという。彼が歩んできたストイックな絵描きの道を辿りながら、絵を描くことの本質的な意味を考える。

メビウスのカットを見て、とてつもない衝撃を受けたんです。漫画らしさを維持しつつ、世界のリアルさも描ける線みたいなもので、当時のオレはまったく見たことのない線でした。

―先ほど展覧会の会場をぐるっと観てらっしゃいましたが、感想はいかがですか?

寺田:これだけの数のバンドデシネの作家が一堂に会する展覧会を見たことがなかったので、かなりインパクトありますね。あと、オレの青春時代のヒーローだったエンキ・ビラル(1951年セルビア生まれのバンドデシネ作家)の原画が見られて、しかも同じ会場内に自分の作品もあるっていうのは感無量を通り越して、緊張でションベン漏らしそうですよ(笑)。

―寺田さんは、バンドデシネから受けた影響の大きさを公言されていますからね。

寺田:このことを高校生のオレに教えたら、ものすごく驚くでしょうねえ。

―そもそも寺田さんとバンドデシネの出会いはいつ頃でしょう?

寺田:15歳頃に読んだ『SFマガジン』だと思います。当時はまだバンドデシネって呼び方は一般的でなくて、「フレンチコミック」として紹介されていましたね。そこで翻訳家の野田昌宏さんがフランスの漫画を紹介していたんです。

―宇宙軍大元帥の愛称で親しまれた方ですね。SF作家としても高名ですが、『ひらけ! ポンキッキ』のプロデューサーとしても知られている。

寺田:そうそう。野田さんの記事の端っこに、本当に小さなメビウスのカットが載っていて、とてつもない衝撃を受けたんです。それは自分の奥底にあるけれど、まだかたちになってはいない絵の理想そのものでした。漫画らしさを維持しつつ、世界のリアルさも描ける線みたいなもので、当時のオレはまったく見たことのない線でした。「この線があればなんでも描けるぞ、すごい!」と興奮しましたね。

―その出会い以前、寺田さんはどんな絵を描いていたんですか?

寺田:直球に漫画ですね。松本零士とか横山光輝とか、もっと遡れば手塚治虫。ただ、漫画家になりたいなとは思いつつ、2ページ以上描けたことがなかったんですよ。いわゆる「口だけで描かないタイプ」。じつを言えば、その後プロになるまでずっと漫画らしいものは描けなかったんですけど(笑)。

―絵そのものが世界観やストーリーを伝える画風の寺田さんらしいエピソードだと思います。『SFマガジン』でメビウスのカットを発見して以降、本格的に海外コミックに触れるようになったのは?

寺田:オレは岡山県出身なんですが、岡山市の紀伊国屋書店まで行って、洋書の『HEAVY METAL』(アメリカで発行されたSF漫画雑誌。成人向けのアダルト描写も特徴)を見つけたんですよね。それで貪るように読み進めていくと、通販ぽいページを発見したんですね。

―当然英語ですよね?

寺田:英語です。でもその頃って、海外からいろんな情報を得るためのHow Toが知られるようになり始めた時期で、柴野拓美さん(翻訳家。日本におけるSFファンダムの形成に大きく寄与した)が、著作のなかで海外通販の方法を紹介していたんです。英文の書き方とか、郵便為替が必要とか詳しい手順が書かれていて、その通りに書けば、海外から直接バックナンバーが手に入るわけです。

―1980年代初頭のことだと思うのですが、洋書だとかなり高価だったのでは?

寺田:当時はたしか1ドル350円くらいでしたから、1冊買うと1,800円とかかな? でも、定期購読のシステムがアメリカは破格で、例えば3年間購読すれば、7,000円くらいで全部揃えられちゃうんですよ。だから東京みたいな大都市に住んでいなくても、現物を手に入れることはできた。オレは、そういう時代の恩恵を受けた最初の世代なんです。

―地方在住だとカルチャーに飢えていたんだろうと勝手に想像してました。すみません。

寺田:それは誤解ですよ(笑)。もう一つオレ自身にも素晴らしい、美しい誤解があってですね。英語は読めないし、バンドデシネに書かれているフランス語ももちろん読めない。でも、だからこそ自分のなかでどんどん壮大なストーリーを想像できたんですね。「絵がこんなに素晴らしいのだから、物語も素晴らしいに違いない!」と。その誤解が、よりいっそう海外のコミックに夢中になる理由を作ってくれた。

そうやって、絵だけでも勝負できるムーブメントが海外にはあるってことを知って、勇気をもらったんです。さらにそれと同時期に、後に『AKIRA』の大ヒットで世界的に有名になる大友克洋さんが登場して、明らかにフレンチコミックの影響を受けた絵柄を発信していた。そういう時代の流れにも、オレは背中を押してもらったんですね。

40歳を過ぎるとだんだんと意識が変わってくるんです。それは、自分がいちばん素敵だと思っているものを、この後の世代に渡していきたい、という意識。

―時は流れ、そんな寺田少年がプロの漫画家・イラストレーターになり、そしてルーヴル美術館主導での展覧会に出品するまでに至ったことは、本当にドラマティックです。実際にルーヴルにも取材に行ったそうですが。

寺田:ルーヴル自体行ったことがなかったし、休館日にじっくり見せてもらえるなんて特別な機会はそうはないですから「ぜひ!」と。色々見せていただいたんですが、ルーヴルは建物自体がすでに美術品なので「これを描くのがしんどいな……!」と思いました(笑)。

―建築を描くのは面倒くさい、と昔からおっしゃっていますよね。

寺田:だから「どうやったらルーヴルを描かなくて済むだろう?」と思って、今回の作品『ルーヴル消失』では、美術館が消えてしまった後の世界を舞台にしたんです。おそらくいろんな作家が真っ正面からルーヴルにぶつかって描くだろうとも思っていたし、フレンチコミックへの自分の熱い想いもヘタに取り扱うと空回りしてしまうのはわかっていたから、とにかく肩の力を抜いた内容にしようと。それもあって、どこでも気軽に描けるiPad Proで描いたんです。

―会場では、寺田さんの制作過程をすべて収めたデジタル映像のプレゼンテーションも見られますね。ほとんど迷いなく、筆を入れている過程に興奮しました。作品についてもっと聞きたいのですが、ルーヴルに収蔵されている絵画や彫刻の一部は登場していますね。

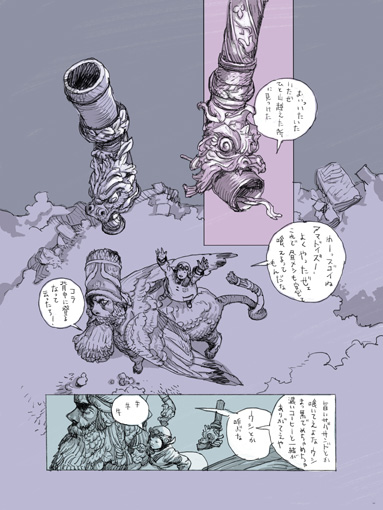

寺田:ミソポタミアの石像とかね。でも、ルーヴルに関係するものでいちばん気になったのは収蔵品じゃないんですよ。美術館を見せてもらう前日に、ちょうど大友さんが『アングレーム国際漫画祭』(ヨーロッパ最大級のバンドデシネのイベント)に参加するためにパリに立ち寄っていたんですね。それで一緒にメシを食って、美術館の外周をブラブラ歩いていたんです。そのときに、パッと目に入ったのが、外壁に備え付けられていた雨どい。ただの雨どいなのに、龍の凝った装飾が施されていたんです。

―それで「アマドイ」というキャラクターが登場するんですね。本当にそのままのかたちだったんですか?

寺田:完全にそのままです。「きっとこれは職人が調子にノって作っちゃったんだな! 面白いな!」と想像して、最初はその職人をテーマにした作品にしようかと思ったんですよ。でも、展覧会を企画したファブリス・ドゥアールから「ルーヴルは建築も誰が何を作ったのか全部記録に残っているよ」と教えられて「それは嘘つけねえなあ」と思ったので、今の内容に変更しました(笑)。

それと、そもそもルーヴルに収蔵されている作品がどれも素晴らしいっていうのは世界中の誰もが知っていることであって、それをまた描いても仕方ないじゃないですか? だったら「ルーヴルとは何か?」「漫画まで収蔵する懐の深さを持ったこの場所は何だ?」という視点を広げていって、ルーヴルが消失して、世界中に拡散しきった世界を描こうと思ったんですね。

ルーヴル美術館の雨どいをモチーフにしたキャラクター「アマドイ」 寺田克也/『ルーヴル消失』 ©Katsuya Terada

―それで、世界そのものが美術館になる、という作品になったんですね。でも、そこで描かれているものがやはり寺田さんのテイストになっているのが面白いです。まるで、建築や収蔵品が、はじめから寺田さんに描かれることを待っていたような(笑)。

寺田:まあ、オレが描くものは、結局いろんなものの影響が意識、無意識に反映されていますからね。それにルーヴルに置いてあるようなものっていうのは、ある時代を生きた人間の作ったもので、連続した歴史のなかで生まれたものでしょう。それは、フレンチコミックに出会い、メビウスを発見し、大友さんに衝撃を受けて、漫画を描けるようになったオレの立ち位置を示すものでもある。

―サークル・オブ・ライフ的な、文化の歴史的継承のなかに寺田さんもいる。

寺田:だからオレにとってのルーヴルの魅力は、見たことのないものが見られる場所っていうよりも、これまで人間が作ってきたものを確認しにいく場所、みたいなことなんです。絵を見るのはもちろん楽しいですけど、作った人に想いを馳せることができるのが最高に素晴らしい。

―『ルーヴル消失』も、そういう展開ですよね。バラバラになったルーヴルのイメージが集合すると、人物と機械が融合したサイバネティクスな女性像が現れる。あれは明らかに寺田作品のイメージですよね。つまり、ルーヴル美術館の歴史が、漫画にも、そして寺田さんの絵にもつながっている。

寺田:そうですね。最後は自分の絵にしています。40歳を過ぎると「自分にしか描けないものを描いてやろう!」という意識が、だんだんと変わってくるんです。それは、自分がいちばん素敵だと思っているものを、この後の世代に渡していきたい、という意識。若い頃はそんなこと微塵も思わなくて、自分は自力で立っていたい、誰からの影響も受けないオリジナルな単独の存在でありたい、って思いたいわけですよ。でもどんどん歳をとって、いろんな人と出会って、そこで得た影響みたいなものを振り返ったときに、絶対に単独では人は成り立たないことを知るわけですよ。

永遠に漫然と何かを描いているだけで満足しかけてしまう自分に、ある種の枷をつけるためにプロと名乗っている。

―若い頃、寺田さんは自分が描きたい絵が収まる場所がない、と感じていたわけですよね。でも今はpixivのように、一枚の絵で世界やキャラクターを表現する場が普通になっています。

寺田:いい風潮だと思います。自分の表現したいものをアウトプットするルートが増えるのはいいことですよね。

―そういった環境で、もっと絵が上手になりたい、と考える若い描き手もたくさんいると思うのですが、寺田さんが教えることのできる絵の上達方法って何かありますか?

寺田:そんな方法知りませんよ。人によって違うと思うんですよね。方法は一つじゃない。今言ったように、自分の絵をどのベクトルで発信したいかが重要だと思います。自分の切り口、価値判断で「これはダメ、あれはダメ」みたいなことはあんまり意味がない。正解が一つじゃない、っていうのは歳を取っていくとわかってくるので。

―目標を見定める、ということですね。

寺田:でも同時に、何かで読み知った知識を身体に入れるには、質と量の追求が重要。そうやって自分のものにしていく過程では、必ず試行錯誤が生まれると思うんです。失敗が生まれて、そこをクリアしていく。そうすることで、自分の自信になったり、自分の表現の裏打ちができていく。

主にインターネットを通じて、いろんなもののHow Toが簡単に手に入る時代ですけど、How Toを越えて、自分の表現を獲得するための苦しみを背負う覚悟っていうのは、たぶん作品を人目に晒していくっていうことでしか培われないような気がします。自分だけが楽しみたいんだったら、pixivに載せる必要もないんだよね。

―それは、寺田さんなりのプロの絵描きの定義でしょうか?

寺田:そうですね。オレは物心ついたときから、勉強したりスポーツしたりするよりも絵を描くことが遥かに好きで、いちばん楽しいことを職業にしたいとシンプルに思っていたんですよ。だから、絵を描くだけで食べていけるなら、例えば映画の看板を描いてればオレはハッピーだなって思ってた。子どものときから、絵を描いて生活するっていうのが最低限の土台なんです。自分の表現をしなくてもいい。

でも、永遠に漫然と何かを描いているだけで満足しかけてしまう自分に、ある種の枷をつけるためにプロと名乗っている、というのが正しい気がします。そうすることで「イラストレーター」「漫画家」っていう器に入れてもらえて、仕事を与えてもらえる。

―面白い発想ですね。プロであることで人生の処し方の方向づけをされていきつつ、だからこそ人の注目を集めるだけの表現の追求が必要になっていく、というのは「鶏(プロフェッショナルであること)が先か? 卵(表現欲求)が先か?」的な哲学的な存在問答でもありますね……。でも「絵を描いて楽しいな」っていうのは今も変わらずある?

寺田:そうですね。それは幸せなことです。まあ、1年365日、描かない日は1日たりともないぞ、ってわけじゃなくて、全然さぼっちゃうんですけど(笑)。でも、さぼっている間も頭のなかで描いている、みたいなところはあって。「描く」っていうのは「見る」ってことでもあるから、やっぱりすべてが直結していて、分かちがたい感じですね。

葛飾北斎のような自由さを持った絵描きが過去に存在したってことに戦慄しつつ、勇気ももらっている。

―なるほど……。そんな寺田さんにとって「こいつは上手いなあ!」という画家、アーティストって誰でしょうか?

寺田:上手い人はいっぱいいる。あと、恐ろしいことに絵は後世に残るでしょう? ルーヴルに行くと、オレより上手い人が400年分くらいゴロゴロいてね、その域にオレはまだ至ってない。全然ですよ。

―「いい作品だな」と思うものは、油絵のようなペインティングよりも、線描で表現されたドローイングが多いですか?

寺田:圧倒的に線ですね。ペインティングにも憧れますけど、オレは「線から始まって、線で終わる」っていうのは常に思っています。アジア全域が線のカルチャーが発達した地域でもあるのが大きいでしょうね。本来自然界には存在しない線を、線として描き起こすっていうのは、圧倒的なフィクションなんですよね。あるものをそのまま描くことをよしとしない精神。それがなぜアジアの人々には自然にできるのか、っていうのはずっと知りたいと思っていることです。西洋の人の絵は、子どものらくがきですら面で考えている感じがするからね。

―そういう意味では、江戸時代の浮世絵の絵師たちはやばくないですか?

寺田:軒並みすごいことになっちゃってますよね。でもやっぱり一番好きなのは葛飾北斎。彼は「絵の自由度がちょっと高い」。当時の浮世絵師は職業としての絵描きだから、自己表現みたいなものは二の次だったはずなんですけど、北斎からはどうしてもそれがにじみ出ている。

イラストレーターって、基本的にこの世に存在しないものを描く職業なんで、オレもできるだけ考えつかないものを描きたいんですよ。『北斎漫画』に登場するような挿絵系の仕事を見ると、龍が出てきたり、鬼が出てきたりする。もちろん大陸から伝わってきたものや、実在の生き物を参考にしていたりするんでしょうけど、北斎の描く龍やモンスターは明らかに自由を感じる。

―その自由度の高さの所以はなんでしょう?

寺田:何もないところにイメージを広げさせる力、ですよね。オレが最も尊敬する力って「想像力」なんですよ。イメージソースが今より圧倒的に少なかったであろう時代に、そういう表現を残せるパワーにものすごく憧れるんです。一方、現代に生きているオレは、情報が溢れすぎていて、もうすでにあるものを咀嚼しているしかないなっていう気が常にしています。知ってしまっている以上「もうしょうがない」って思うし、見ちゃっているものを自分なりに描き直しているだけって感覚からいつまでも離れられないんですよ。

―寺田さんにそこまで言わしめる北斎も凄いですが、ストイックな寺田さんの姿勢も凄いです。

寺田:そんなことは誰にも求められてないけどさ、まったくオリジナルなモンスターを描きたい、っていうのは自分の命題なんですよ。北斎のような自由さを持った絵描きが過去に存在したってことに戦慄しつつ、勇気ももらっている。自分はそこまで行けないにしても、かつてそこに行った人がいるんだから「そのつま先くらいまではいつか行けるんじゃないか」とか、そういうことを考えてしまうんですよね。

- イベント情報

-

- 『ルーヴル美術館特別展「ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~」』

-

参加作家:

二コラ・ド・クレシー

マルク=アントワーヌ・マチュー

エリック・リベルジュ

ベルナール・イスレール(画) / ジャン=クロード・カリエール(作)

荒木飛呂彦

クリスティアン・デュリユー

ダヴィッド・プリュドム

エンキ・ビラル

エティエンヌ・ダヴォドー

フィリップ・デュピュイ(画) / ルー・ユイ・フォン(作)

谷口ジロー

松本大洋

五十嵐大介

坂本眞一

寺田克也

ヤマザキマリ東京会場

2016年7月22日(金)~9月25日(日)

会場:東京都 六本木 森アーツセンターギャラリー

時間:10:00~20:00(入場は19:30まで)大阪会場

2016年12月1日(木)~2017年1月29日(日)

会場:大阪府 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

- プロフィール

-

- 寺田克也 (てらだ かつや)

-

1963年岡山県生まれ。漫画家、イラストレーター。パソコン、ペンタブレットを使った作画を手がけており、マンガ、小説挿絵、ゲーム、アニメのキャラクターデザインなど幅広い分野で活動する。代表作に漫画『西遊奇伝大猿王』、漫画『ラクダが笑う』、画集に『寺田克也全部』などがあるほか、『バーチャファイター』シリーズ、『BUSIN』のゲームキャラクターデザイン、『ヤッターマン』のメカニックデザイン、『仮面ライダーW』のクリーチャーデザインなどを担当。

- フィードバック 19

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-