11月にBunkamura オーチャードホールにて『冨田勲 追悼特別公演 冨田勲×初音ミク「ドクター・コッペリウス」』が行われる。『ドクター・コッペリウス』は、2016年5月5日に他界した冨田勲が上演を夢見て他界直前まで創作を続けていた舞台作品。宇宙へ飛び立つことを夢想する主人公コッペリウスと、それを叶えるべく異界からやってきた初音ミクが織りなすストーリーが展開される。

作曲家として、そしてシンセサイザーアーティストとして世界中に大きな影響を与えた冨田勲。その偉大さはどこにあったのか? DOMMUNE主宰で「現在美術家」の宇川直宏と音楽評論家の松山晋也の二人に、冨田勲の功績と『ドクター・コッペリウス』について語り合ってもらった。

冨田先生は現在のデスクトップミュージシャンの始祖なんですよ。(宇川)

―改めて、なぜ冨田勲さんはこれだけ大きな影響力を持つようになったのかを、知らない方にもわかりやすく語っていただけますでしょうか。

松山:まず大きなことは、1970年代初頭に初めて個人としてMoog(「シンセサイザーの父」と呼ばれるロバート・モーグの名前を冠したメーカー)のシンセサイザーを輸入して、シンセサイザーだけでアルバムを作ったんですね。それ以前から電子機器やシンセサイザーはあったし、現代音楽やエキゾ~モンド系の世界では使われてきていたんですけれど、冨田さんの何が革命的だったかというと、電子楽器で作る音が、それまでの実験音楽で使われていた文脈とは全く違うものだったこと。電子音楽の新しい可能性を、初めて世界にポップな形で提示した音楽家であることは間違いないですね。

―冨田さんの電子音楽は、それ以前のものとどう違っていたんでしょう?

松山:冨田さん自身がインタビューで何回も言ってましたけど、線的な、平面的な、二次元的な電子音ではなく、立体的な、奥行きのある、三次元的な電子音楽を彼は最初から目指していたんです。それを初めて実現したのが74年の『月の光』だった。あのアルバム一枚で電子音楽の持つ可能性が決定的に広がったんです。そこからYellow Magic Orchestraも含めて、70年代後半から80年代以降の電子音楽に繋がっていくわけです。

宇川:当時の日本のコンポーザーが線的 / 面的な電子音楽しか作れなかったという印象を残した理由は、単純にマイシンセサイザーを持っていなかったからだと考えられます。50年代以降、現代音楽家は、日本の場合、ほとんどがNHK電子音楽スタジオで音響技術師と組んでトライ&エラーを繰り返しながら実験を重ねるしか方法がなかったでしょう。

あの(カールハインツ・)シュトックハウゼン(ドイツの現代音楽家)も来日時に『Telemusik』(1966年)を制作した伝説のスタジオ。そこでは、音楽家がコンセプトを持ち込み、エンジニアがそれを忠実に形にしていたんです。

―60年代の電子音楽はまだそういう時代だったんですね。

宇川:大阪万博で湯浅譲二さん(現代音楽家)たちがようやく一般に広めた時代ですからね。70年代半ばまではそうでしょう。そこから制作の環境が、放送局から大学、そして自宅へと価格の安定化に準じて徐々に移り変わるわけで。シンセ導入以前は、テープミュージックとミュージックコンクレート(人や動物の声、鉄道や都市などから発せられる騒音、自然界から発せられる音、楽音、電子音、楽曲などを録音、加工し、再構成を経て創作される電子音楽)の時代ですよね。

偶発性に着目したとしても、具体音のテープコラージュっていう発想自体が線的、リニアなものだった。熟考しながら一音一音を重ねていく、つまり多重に時間を積み重ねるというノンリニアな発想ではなかったでしょう。

―そんな時代において冨田さんは、多層的で奥行きのある電子音楽を生み出した。

宇川:まず、1ドル360円の時代に1千万円以上投入し、「MOOG III-P」というマイシンセサイザーを日本で最初に個人輸入した。そして、マイスタジオに寝袋を持ち込み、一人でじっくり時間をかけて微細な音色にこだわり抜いて、電子音と戯れることができた。当時の他のコンポーザーと、冨田先生の制作環境は決定的に違うんです。そこに着目したいのです。つまり何が言いたいかというと、冨田先生は現在のデスクトップミュージシャンの始祖なんですよ。

松山:いい指摘だね。だから、オタクの元祖と言ってもいいかもしれない。

宇川:全くその通りで。僕が冨田先生と対談したときにも、先生は「超オタクにならないといけない」っておっしゃっていました(笑)。オタクは美しいと熱弁されました。「世界最高齢のボカロP」と崇められた先生がやってきた音楽は、本来的な意味でもオタクカルチャーの先駆けだったのですよ。

冨田勲の音楽は1970年代の空前のSFブームと共に爆発的に広まった。冨田先生は昭和の日本の豊かな未来像をシンセサイザーで表現していたんです。(宇川)

―冨田さんはMoogを個人輸入する前に、すでに作曲家としてかなり成功していたんですよね。

松山:そうですね。大河ドラマをはじめとするNHKのテレビやラジオの音楽をたくさん作っていたし、『ジャングル大帝』や『リボンの騎士』といった手塚治虫のアニメの音楽もやっていた。冨田勲の名前が一般に認知されて、作曲家としてまさに脂が乗り切っていた頃ですね。仕事もたくさん来ていたはずなのに、1971年にMoogを輸入してからの1年半は一切の仕事を断って、部屋にこもってシンセサイザーだけに向き合った。

宇川:今までのキャリアを全て捨ててシンセサイザーミュージックにチャレンジしたわけですよね。その覚悟が本当にすごい。僕も今、全ての表現を休止して、DOMMUNEを開局し、一途にライブストリーミングに向き合っているので心からシンパシーを感じます。

松山:ははははは。

―それだけの時間をかけたからこそ、それまでになかった発想で電子音楽の作り方を生み出すことができた。

松山:先生はよく「パレット」っていう言い方をしていましたね。いろんな色を置いているパレットがあって、それを少しずつ微調整しながら使う。それをどれくらい根気よくできるかどうかで音の面白さが決まってくるっておっしゃっていました。

宇川:絵画的な創作ですね。クラッシックの名曲にテクノロジーで色彩を与える。にもかかわわらず、コンテンポラリーアートには向かわず、エンターテイメントに軸足を置いた。他の現代音楽の作曲家との決定的な違いはそこにあった。以前先生に、同世代のコンポーザーが一時アバンギャルドに走ったことについてどう思われるかを訊いたことがあるんです。ハッキリと「あんなものはゴミですね」とおっしゃっていました(笑)。作品として完成していない、って。

―だからこそ、その後のポップミュージックの世界に影響を与えたと言える。

宇川:そうですね。60年代、すでにシュトックハウゼンが「近い将来ヒットチャートは全て電子音楽になる」って言っていたんですよ。当時は誰もそれをイメージできなかったけれど、結局、現在本当にそうなっている。そして当時、実際に冨田先生は『月の光』で『ビルボード』誌のクラシックチャートで1位をとり、『グラミー賞』にノミネートされた。当時からきちんとヒットチャートを狙っていた。

―冨田さんの存在がその後の電子音楽の原点になったということですが、それ以外にも影響を及ぼしたところはありますか?

宇川:冨田勲の音楽は70年代の空前の宇宙SFブームと共に爆発的に広まったのだと思います。町山智浩さんもラジオで仰っていました。『月の光』が74年で、『惑星』が77年、ジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ エピソード4』を世に放ったのが77年。その“スター・ウォーズのテーマ”をカバーした『宇宙幻想』がやっぱり77年。世のSFブームと完全に被っているんですよ。サイエンスフィクションとMoog……大阪万博のコピーでもあった「人類の進歩と調和」を通過した、昭和日本の豊かな未来像をシンセサイザーで表現していた。長岡秀星さんのイラストレーションとともに。

―『惑星』は冨田さんの代表作的な一枚ですね。

宇川:『惑星』は先ほど言ったように、世の趨勢に完全に一致したんです。誤解を恐れずに言うと、「70年代」という時代そのもののサウンドトラックの一枚と言えます。ジョージ・ルーカスが映像で表現した時代の色合いを音楽で表現したのが冨田先生と言っても過言ではない程の世界的金字塔。今も受け継がれているのはそういう理由ですね。

80年代は、陰影や奥行きを積極的に消していく時代だったから、時代と冨田先生の表現が合わなくなったんだと思うんです。(松山)

―冨田さんは2012年の『FREEDOMMUNE 0〈ZERO〉』に出演して「ドーンコーラス」(電磁波が太陽の黒点の影響を受け引き起こされる自然現象。ラジオなどのアンテナで受信可能な可聴域の電磁波で、音声に変換すると、まるで森の小鳥たちが、いっせいに朝の来る喜びをさえずりあっているように聞こえる)を実現されます。あれは若い世代の人からも一つの伝説として受け止められる公演でした。

宇川: Moogと同じく「TOMITA」の代名詞である、驚異のドーンコーラスライブを共に演出させていただきました。太陽の黒点の関係もあって、先生は大トリで朝の4時過ぎに登壇いただいたのですが、まさに電子音楽の神降臨でしたよね。元GONG、System 7のスティーヴ・ヒレッジと僕らDOMMUNEは親戚のような関係なのですが、彼は冨田先生を常々リスペクトしていたので、この日、1曲ギターで参加してもらうためだけにイギリスから招聘しました。歴史に残る名演でしたね。そして冨田先生がステージで長時間演奏している映像っていうのはこの『FREEDOMMUNE』のライブしか、この世に存在していないと思いますよ。

―DOMMUNEを通して、宇川さんが冨田さんの存在を若い世代に届ける役目を担ったわけですね。

松山:冨田さん自身は、ユースカルチャーと接点ができたことに関してどう思っていらしたんだろう?

レコード会社スタッフ:めちゃくちゃ喜んでいらっしゃいました。それがあったから『イーハトーヴ交響曲』(初音ミクをソリストに迎えた舞台作品。初演は2012年)が生まれたんです。

宇川:それは嬉しいですね。これはぜひ言っておきたいのですが、80年代から、NHKにおけるシンセサイザーの代名詞が冨田先生から喜多郎に変わっていくんですが、僕は大変な違和感を感じておりました(笑)。

松山:『シルクロード』(1980年)からね。あれが爆発的に売れたから。

宇川:あの時期に、シンセサイザーミュージックがヒーリングミュージックと接続されて、ニューエイジ(1960年代にアメリカ合衆国西海岸を中心地とした霊的、宗教的思想)の方向に向かうんですよ。86年には『グラミー賞』でもニューエイジ部門ができますし。その反動かのようにアンダーグラウンドからは、ダンスの快楽を支えるデトロイトテクノが生まれますよね。そんな時代を経て、僕はTOMITAの復活をずっと心待ちにしていたんです。

―80年代以降は、それ以前に比べて冨田さんの存在が音楽シーンの中で薄くなっていった。それは何故でしょう?

松山:80年代という時代の波長や気分と彼の表現が合わなくなったんだと思うんです。80年代は、陰影や奥行きを積極的に消していく時代だった。音楽も全部そうで、テクノポップがその象徴ですね。それは良し悪しではなく、新しい面白さもあったわけだけど。

でも、冨田さんの音楽は一貫して、奥行きや陰影の中に美を感じとる音楽です。そういうことを考えると80年代に冨田さんの音楽があまり注目されなくなっていったのは、時代の流れとしては当然だったと思うんです。

冨田先生は日本における電子音楽の父であると同時に、海外ではメディアアートの文脈でも語られている。(宇川)

―冨田さんは1982年にオーストリアのリンツで『サウンドクラウド』というライブを行っていますよね。

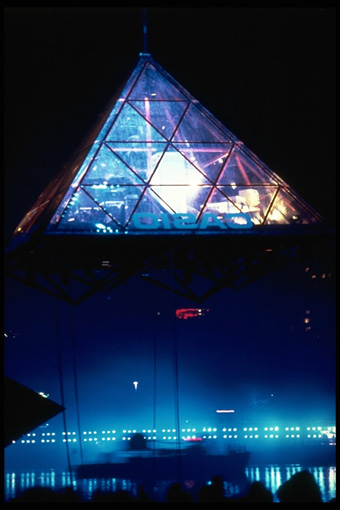

宇川:そうなんです。実は80年代、先生は、メディアアートとパフォーミングアートが合体したような世界を展開されていました。それが『サウンドクラウド』なんですよ。1984年のバージョンではドナウ川で巨大なピラミッド型のUFOを宙に浮かせ、その中から冨田先生が指揮して、ブルックナー楽団と一緒に演奏しました。ドナウ川の向こう岸と、ドナウパークにスピーカータワーを立てて、電波天文台で受けた宇宙からの電波を音に変換しながら、ボイジャーが銀河系の中を旅している世界観を表現したのです。

1984年の『サウンドクラウド』の模様 ©Ars Electronica Archiv

松山:冨田さんはリンツを皮切りに何回かああいうスペクタクルなライブをやったわけだけど、それは当時の時代状況の中で、自分がいかにして新しい方向性を生み出せるのかという意識があったと僕は思います。

宇川:そう思います。実は僕、今年はリンツの『アルス・エレクトロニカ』に参加してきたんですよ。DOMMUNEがライブストリーミングメディアとして招待されて、冨田先生の追悼番組も現地から配信したんです。

―『アルス・エレクトロニカ』と言えば、もはや世界のメディアアートの祭典の代表ですね。

宇川:そうそう。実は冨田先生が最初にリンツで『サウンドクラウド』をやったのが『インターナショナル・ブルックナー・フェスティバル』だったんですけれど、実はそこから独立して『アルス・エレクトロニカ』に進化したのです。なので冨田先生はリンツでも超有名で、『サウンドクラウド』は、もはや伝説と化しています。

で、現地からの追悼番組には小室哲哉さんと、和田永さん、そして『アルス・エレクトロニカ』の共同設立者であるハネス(・レオポルトゼーダー)が出演という歴史的なプログラムになりました。その84年の『サウンドクラウド』の奇跡の記録がこれ。

左から:ロバート・モーグ、ハネス・レオポルトゼーダー、冨田勲 ©Ars Electronica Archiv

宇川:モーグ博士とハネスと冨田先生が一緒にフレームインしているのです。モジュラーシンセの生みの親と、メディアアートの総裁と、電子音楽の巨匠が1フレに焼き付いています(笑)。

松山:ヤバい! モーグ博士は『月の光』がアメリカで大ヒットしたときの記念パーティーでも、わざわざ駆けつけて祝辞を述べたほど、冨田さんの活躍を常に応援していたんですよね。

宇川:もっとメモリアルなのが、僕らが冨田先生の追悼番組の配信をしたその日が、冨田先生が最初に『インターナショナル・ブルックナー・フェスティバル』で『サウンドクラウド』をやった日と同日だったのです。今回はオーケストラの演奏に合わせてドローン100台がドナウ川上空でダンスを踊った。30年の時を経て、ピラミッド型のUFOが100台のドローンへとテクノロジーは変遷し、実際に飛行できる物体になったのです。

―なるほど。30年のときを超えてリンツで冨田先生の過去と現在が繋がった。

宇川:そうです。『アルス・エレクトロニカ』側の素晴らしく粋な演出でした。32年前に冨田先生が『サウンドクラウド』をやったときは、FM電波を飛ばしたんですよ。リンツ市民がそのFMを受信して、打ち上げ花火を見ながら、『サウンドクラウド』を体感したという逸話があるんです。で、現在は僕らがライブストリーミングで『アルス・エレクトロニカ』を世界の側に配信し、アルスはドローンを100台打ち上げている。全てが地続きなんです。

―いろんな時代の流れを経て、2016年の現在のメディアアートの最先端と冨田勲がリンクしている。

宇川:そう。冨田先生は日本における電子音楽の父であると同時に、海外ではメディアアートの文脈でも語られているのです。

今回の『ドクター・コッペリウス』のプロットを読む限り、彼の心の中で糸川博士との物語が続いていたというのがわかる。(松山)

―11月には追悼特別公演として『ドクター・コッペリウス』が行われます。冨田さんは亡くなる直前まで作業されていたということですが、お二人はどういうイメージを持ってますか?

宇川:まず一つは、冨田先生に糸川博士への思いが晩年まで強くあって、その関係性が今回ようやく実を結んだっていうことですね。

―日本の宇宙開発の父と言われる糸川英夫博士ですね。

宇川:そう。2011年に『PLANET ZERO』というアルバムを冨田先生とDOMMUNEで一緒に作ったのですが、それは『FREEDOMMUNE』の一回目が中止になったため、そこで演奏されたであろう世界観をバーチャルに組み上げたのがあのアルバムなんです。そこでも冨田先生は“イトカワとはやぶさ”を導入されました。糸川博士は宇宙開発の父の立場から冨田作品のライナーノーツも書かれています。

松山:“イトカワとはやぶさ”は、ほんの数分の小曲だけど、暗黒の大宇宙の中で、孤独なはやぶさがミッションを遂行する情景が目に浮かんでくるような感動的な曲です。

―冨田さんが糸川さんへの思いを持っていた、というのはいつ頃のことなんでしょうか。

松山:冨田さんは少年時代から、宇宙に対する関心には並々ならぬものがあったんです。おそらく子どものとき、戦時中の原体験が大きかったと思います。自分で作ったラジオで初めてドーンコーラスを聴いたのもその頃だしね。

宇川:糸川博士は冨田先生がシンセサイザーに出会う前、1950年代から60年代にかけての宇宙開発ブームを作った重要な存在ですからね。

松山:冨田先生も何回も懐かしそうに嬉しそうにお話していましたけど、10代の終戦間際に米軍機の空襲があったときに、グラマンを日本のハヤブサが撃ち落とすの見て、「なんてハヤブサはすごいんだ」と思ったそうなんです。それで戦後、ハヤブサを設計した人を調べたら糸川さんだった。そう考えると、少年時代から縁が続いているんです。

『イーハトーヴ交響曲』の原点が冨田さんが子ども時代に衝撃を受けた宮沢賢治の『銀河鉄道』だとすると、今回の『ドクター・コッペリウス』は糸川英夫。少年時代までさかのぼれる彼に対する思いを、いつか形にしたかったんだと思う。それがようやく最後に作品にできた。

宇川:しかも糸川博士は60歳のときに貝谷バレエ團に入団してバレエを始めますよね。

松山:実際に二人が接点を持ったのはそこからですね。

宇川:そうですね。冨田先生がバレエのサウンドトラックとして使っていただこうと思い、『惑星』を主宰の貝谷八百子さんに渡したんですよね。糸川博士が在籍されているのを知らずに。で、貝谷さんが『惑星』を気に入って、糸川博士が「盲目の科学者」の役で登場することになった。

松山:そのとき、まさに糸川さんが『惑星』の曲に合わせて踊ったんです。今回の『ドクター・コッペリウス』のプロットを読む限り、そこからずっと彼の心の中で物語が続いていたというのがわかりますね。

宇川:糸川博士はかつて「ホログラフィーと一緒に踊りたかった」って語っていたらしいですね。そしてそれを実現したいという冨田先生の思いがあった。そして、『イーハトーヴ交響曲』では初音ミクというシンガーを手に入れ、かつて「パピプペ親父」(シンセサイザーで人声を合成した擬音)でしか実現できなかった電子ボーカリスト構想を結実させた。その先にあったのが、糸川博士との約束を形にしようという強い使命感だったんだと思うのです。

実は冨田勲は死んでいないんです(笑)。TOMITAの時代はむしろこれからなんです。(宇川)

―お二人は『ドクター・コッペリウス』のプロットもご覧になったということですが、どんな印象を受けましたか?

宇川:プロット自体が存在していることは、かなり前から聞いておりました。しかも初音ミクとコラボレーションする以前からプロットを書かれていたんですよ。僕は初めて読んで、『竹取物語』と『ウルトラQ』の25話をイメージしました。

―どういうことでしょう?

宇川:『ウルトラQ』にリリーっていう超能力少女が登場するのですが、彼女は催眠状態で、肉体と魂を分離させ、人々に幻術を見せる。今回の初音ミクの存在は、そのような幻術使いだと読めました。また『ドクター・コッペリウス』では、月から来た天女が登場しますが、それは『竹取物語』でいうところのかぐや姫。天女は主人公の漁夫が羽衣を奪い取ったことにより帰れなくなってしまいます。つまり漁父は、『竹取物語』でいう帝ですよね。

その天女と漁夫が結婚してミクが生まれるんです。なのでミクは宇宙人とのハーフ(笑)。だから霊力を持っている。そのミクが、コッペリウス博士に宇宙幻想を見せるのです。かなりサイケデリックなんですよね。現在は、NASAが火星からライブストリーミングする時代なので、もはや宇宙って、我々にとってはかなりリアリティーがある世界なんですけど、そうじゃなくて空想世界との接続がある。

―しかも日本の古典とも接続していると。

宇川:そう。ちょっと衝撃を受けたんですよね。

―前に冨田さんにインタビューしたときには「初音ミクは人形浄瑠璃のようなもの」とおっしゃっていました。そう考えると、コッペリウスが『竹取物語』のストーリーと結びついているのも含めて、以前から冨田さんの中に初音ミク的なものを思い浮かべる想像力があったんだと思います。

松山:それはあったでしょうね。それも、彼が少年~青年時代に親しんだものから生まれたものだと思います。冨田さん自身が「自分のオケ作品の到達点」だと認めていたアルバム『源氏物語幻想絵巻』(2000年)が最もわかりやすい例だけど、冨田さんは少年時代から古典をはじめとする日本の文学作品をたくさん読まれており、その経験と蓄積は彼の音楽作品にも少なからず影響を与えている。

宇川:今回『ドクター・コッペリウス』のプロットを見てすごく思ったことがあって。『惑星』が流行った1970年代って、エキゾチズムの終焉の時期だと考えています。マーティン・デニーを筆頭にしたエキゾチカって、海外旅行が自由化されていなかった時代に作られた「未知なる楽園」を自宅で夢想させる音楽ジャンルだった。実際にそこに行ってフィールドレコーディングしたわけじゃなく、そこの光景をコンポーザーが理想的にイメージして音楽を作っていたわけです。

そして何年か経って、高度経済成長期に突入して海外旅行も自由化された。その時代の中で宇宙って、最後のエキゾチズム、つまり「未知なる楽園」だったんですよ。だから『惑星』はその最果てだった。細野晴臣さんも70年代にエキゾチカをリバイバル的に探求されていましたよね。しかし、現在、もはや宇宙旅行の民間ツアーが組まれ、25万ドル支払えば、宇宙に行ける時代になった。

―確かに今の時代、エキゾチズムは存在し得ないですよね。どの国だろうが、Google Earthやストリートビューを通してすぐに見ることができる。

宇川:NASAのサイトに行けばリアルタイムで惑星も鑑賞できる。Googleのおかげで全てが見られるようになった。要するに「未知なる楽園」が存在しないのです。そんな2016年に、ミクがコッペリウス博士に宇宙を見せるんですよ。つまりこの物語は、ミクこそがTOMITAなんです! 冨田先生が、かつて『惑星』でまだ見ぬ最後の楽園=宇宙を我々に音楽で見せてくださったのと同じように、今度はバーチャルシンガーであるミクがコッペリウス博士に宇宙を見せるんですよ。

―想像力が未開の分野を見せる、ということですね。

宇川:まさにその通り。だから現代はハードコアローカリズムの探求が重要になる。たとえば、きゃりーぱみゅぱみゅが言う「原宿」は、Googleが映し出せていない地域主義を主張している。彼女の想像力こそが「原宿」を描いているのだと思うのです。そういう意味で言えば、きゃりーぱみゅぱみゅもTOMITAなんですよ(笑)。

松山:またまた、すごい跳躍だな(笑)。でも確かに、秘境案内人としての役割という点では、両者は同じかもしれないね。

宇川:ほんとですよ! 『惑星』と「原宿」は一緒なの! しかも惑星の中に原宿があるのではなく、原宿の中に惑星があるのです(笑)。そう考えるとエキゾチカはフラクタルですね。

―『ドクター・コッペリウス』公演ではエイドリアン・シャーウッドによる『惑星』のダブミックスも上演されます。

宇川:これも超重要なトピックですよ。なぜ重要かというと、冨田先生は生前、誰にも楽曲を触らせなかった。なので、TOMITAリミックスやリエディットはこれまで存在しなかった。それを今回、エイドリアン・シャーウッドが生で手がける。ダブのアーティストって、基本的にはすでに存在する楽曲にエコーやリヴァーブで過剰に「雰囲気」を足していく手法を用いるわけじゃないですか。そう考えると冨田先生もホルストやムソルグスキーのかつてのクラシックのマスターピースを自らの解釈でリエディットしていると言っても過言ではない。その手法も当時は大変斬新だった。先生が亡くなって、それに着手できる時代がようやく来たんです。

だから今回、ホルストから辿るとすれば、エイドリアンが参加することによって、『惑星』リエディットのダブ重ね、大盛り汁ダク、全部乗せっていう、これ以上ないほど強烈なマシマシの『惑星』が現出するだろうと興奮しています(笑)。

―冨田勲作品がこれからのクラシックになるということですね。

宇川:ほんとにそういうことですよ。だから、実は初音ミクもTOMITAだし、エイドリアン・シャーウッドもTOMITAなんです。それくらいのインパクトがある(笑)。

松山:ミクもきゃりーぱみゅぱみゅもエイドリアン・シャーウッドも、実はTOMITAだった!?(笑)

―「TOMITA」という存在が概念として生き続けていくということですね。

宇川:そう! だから今回の『ドクター・コッペリウス』が終わったら、次は『サウンドクラウド』を復活させたいと僕は思っています。実は冨田勲は死んでいないんです(笑)。

―これは追悼公演ですけど……。

宇川:いやいや、1度目の追悼公演なんですよ(笑)。これから100回、1千回と、別のアプローチの追悼公演をやっていけば、生存しているアーティスト以上に疑いなく生きていることになる(笑)。TOMITAの時代はむしろこれからなんです。

だから『ドクター・コッペリウス』はその記念すべき序章だと捉えられますよね。絶対に序章は見逃してはいけない。これはTOMITAの意志なんです。と、僕は故・冨田先生に言わされています(笑)。僕は決してTOMITAではないですが、ボーカロイドではあるかもしれませんね(笑)。TOMITA思想の語り部として、亡くなった先生に、人形浄瑠璃みたいに操られているのかもしれませんよ(笑)。

- イベント情報

-

- 『冨田勲 追悼特別公演 冨田勲×初音ミク「ドクター・コッペリウス」』

-

2016年11月11日(金)、11月12日(土)全3公演

会場:東京都 渋谷 Bunkamura オーチャードホール

料金:S席10,000円 A席8,500円

- プロフィール

-

- 冨田勲 (とみた いさお)

-

1932年東京生まれ。慶応義塾大学在学中から平尾貴四男、小船幸次郎各氏に作曲を師事。在学中よりNHKの音楽番組の仕事を始める。NHK大河ドラマの音楽を手がける一方、手塚治虫のTVアニメの音楽を作曲、従来のアニメ音楽を越える優れた音楽性で高い人気を呼んだ。1970年頃よりシンセサイザーによる作編曲・演奏に着手。1974年には米RCAよりリリースされたアルバム「月の光」が米ビルボード・クラシカル・チャート第1位となり、日本人として初めてグラミー賞4部門にノミネートされ、さらに全米レコード販売者協会(NARM)の1974年度クラシック部門最優秀レコードに選出されるという快挙をなしとげ、TOMITAの名は全世界的なものとなる。1950年代前半から、放送、レコードアルバム制作、映画音楽、大型コンサートなど、多くの分野で作編曲家として優れた作品を数多く残し、2016年5月5日にこの世を去る。2016年11月には遺作となる『ドクター・コッペリウス』が上演される。

- 宇川直宏 (うかわ なおひろ)

-

1968年香川県生まれ。映像作家 / グラフィックデザイナー / VJ / 文筆家 / 京都造形芸術大学教授 / そして「現在美術家」……幅広く極めて多岐に渡る活動を行う全方位的アーティスト。既成のファインアートと大衆文化の枠組みを抹消し、現在の日本にあって最も自由な表現活動を行っている。2010年3月に突如個人で立ち上げたライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」は、開局と同時に記録的なビューアー数をたたき出し、国内外で話題を呼び続ける。『文化庁メディア芸術祭』審査委員(2013~2015年)。『アルスエレクトロニカ』サウンドアート部門審査委員(2015年)。また高松市が主催する『高松メディアアート祭』ではゼネラルディレクター、キュレーター、審査委員長の三役を務め、その独自の審美眼に基づいた概念構築がシーンを震撼させた。2016年には『アルス・エレクトロニカ』のトレインホールにステージ幅500メートルのDOMMUNEリンツ・サテライトスタジオを開設し、現地オーストリアからのストリーミングが世界的話題となった。

- 松山晋也 (まつやま しんや)

-

1958年、鹿児島市生まれ。音楽評論家。『ミュージック・マガジン』他の音楽専門誌や朝日新聞などでレギュラー執筆。時々、ラジオやイヴェント等での解説、選曲なども行う。ワールド・ミュージックと実験音楽系の仕事が中心。著書『めかくしプレイ~Blind Jukebox』、編著書『プログレのパースペクティヴ』、その他音楽関係のガイドブックやムック類多数。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-