市原湖畔美術館で好評開催中の『ワンロード 現代アボリジニ・アートの世界』展。およそ100年前にオーストラリア西部に作られた入植のための道「ワンロード」をテーマに、現代を生きるオーストラリア先住民=アボリジニの芸術表現を知ることのできる同展は、アボリジニたちが継承する伝統の深さと、それが今なお続いている広がりを同時に感じられるものだ。

展覧会に併せて、その内容をより深く知ることのできる図録が刊行され、そのなかには多くの識者が寄稿している。写真家の石川直樹もその一人である。2001年当時、七大陸最高峰登頂記録を世界最年少で更新したことでも知られる石川は、その後も世界中を旅し、太古から続く人類の記憶や文化を写真に収め続けている。

世界10か所の先史時代の洞窟壁画をとらえた写真集『NEW DIMENNSION』には、アボリジニによる壁画の写真も収められている。そんな彼から見て、今回の展覧会はどのようなものだったのだろうか?

アボリジニの聖地は、湧き水や大きな岩、大地の亀裂とか、一見すると素通りしちゃいそうな場所が目印になっている。

―先日、市原湖畔美術館の展覧会をご覧になったそうですね。いかがでしたか?

石川:想像以上によかったですよ。東京から行くにはちょっと時間のかかる場所にある美術館だけれど、すぐ隣に大きな湖があって、穏やかな気持ちになれる。自然の豊かなシチュエーションも、展示の内容に合っていました。

―展示も、17世紀以降の世界の中心=ヨーロッパ的な価値観を、アボリジニの芸術がぐるりと反転させるような内容ですしね。

石川:うん。先住民の文化や表現を紹介する催しというと、だいたいの場合、「都市に生きる人々が無くした素敵な何か」みたいなふわっとした内容になりがちじゃないですか。でも、これは「ワンロード」という歴史の産物を軸にして組み立てているから、僕たちが一瞬では理解しがたいアボリジニの世界観がスッと入ってくる感じがあって、とても充実していると思いました。

―石川さんご自身もオーストラリアを旅して、アボリジニアートの1つである壁画を写真に収めています。見に行こうと思ったきっかけはなんだったのでしょうか?

石川:旅行作家のブルース・チャトウィンが大好きで、彼の代表作に中央オーストラリアの旅とアボリジニについて書いた『ソングライン』という本があって。すごく不思議な印象を与える一冊で、それを読んで自分も現地を旅したくなったんです。

―「ソングライン」とは、アボリジニの各部族で伝承される歌の中に登場する旅の軌跡のことですね。それに登場する場所は実在する場所で、歌自体がアボリジニの文化的変遷を知るヒントになっている。

石川:そうです。ただ、チャトウィンの書いた『ソングライン』はある種、読む人を選ぶ本なんです。断片的な印象のような描写が繋がっていて、それが1冊の本に結晶したというか。だから胸を張って全員に「面白い!」とはオススメできないんだけれど、本から感じる変な違和感が、じつはアボリジニの独創的な世界観と同調している気がします。おそらくチャトイン自身もアボリジニについて書こうとしたときに、こういう方法でしか書けなかったんじゃないかな。

―石川さんが訪ねたのは、オーストラリアのどのあたりですか?

石川:最初に向かったのは、北にあるノーザンテリトリーよりもっと上のアボリジニの居留地です。そこからアリススプリングスを通り、オーストラリア中心部を抜けて、いちばん南のアデレードまで、オーストラリアの真ん中を縦に突っ切りました。

―チャトウィンが書いた旅と比較して、実際の旅の経験に通じるところはありましたか?

石川:旅をして触りの部分くらいはわかった気がしました。僕たちが普段使っている地図って、代官山駅とか鎗ヶ崎交差点とかその場所の名前が書いてあって、ランドマークになる建物を手がかりに、今どこにいるのか、どこに向かうべきなのかを認識しますよね。でも、アボリジニの聖地にはわかりやすい目印がないんです。目印になるのは、湧き水や大きな岩、大地の亀裂とか。一見すると素通りしちゃいそうな場所がポイントになっている。

ノーザンテリトリーの居留地の目印がまたすごくて、単なる裏山にしか見えない場所が聖地だっていうんですね。僕がそこに行ったときは、ぼろぼろの身なりの裸足の男が現れて「俺がガイドだ」って言うんですよ。「おいおい、大丈夫か……」と思っている僕を先導して何の変哲もない草むらにずんずん入っていく。そうやってしばらく歩いていくと、パッと空間が開けて突然壁画が現れるんです。

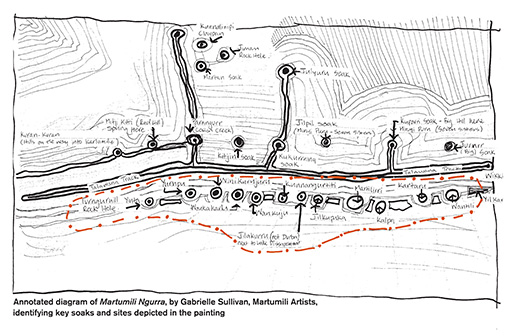

ガブリエル・サリパン(マトゥミリィ・アーティスト)によるマトゥミリ・ノーラの注釈図。上の絵画の中で描かれた鍵となる沼地や場所を同定している

―ガイドはなんの迷いもなく進むんですか? アボリジニにしか見えない目印か何かを頼りに?

石川:おそらくそうだと思います。いずれにしても、一人では絶対にたどり着けなかったですね。

ミクロネシアの人たちは、美しい星の瞬きを地図として理解して、アボリジニもなんでもない荒地や岩を活用している。

―そもそも、石川さんが壁画に関心を持った理由はなんだったんでしょう?

石川:昔の人が残した直接的な痕跡だからだと思います。最初にいちばん面白くて、同時に怖いなと思ったのは手の壁画でした。手を壁に置いて、上からプッと顔料を吹き付けてやると「ネガティブハンド」という輪郭だけが残るんです。何千年も前の人の手そのものが目に見えるかたちで残っている事実に驚愕しました。

アボリジニも手の壁画を残していて、地上から10メートルくらいの高さに付けられたものもあったんです。昔は地面だったところが崩れて崖みたいになったのかもしれないですけど、見上げていると「どうやってそこまで登ったんだろう……?」なんていう好奇心が刺激される。

石川直樹写真集『NEW DIMENSION』(赤々舎・2007)

―陰画(ネガティブ)という意味では、写真にもつながるものですよね。

石川:まさに「写真の起源だな」と思いながら見ていました。写真って簡単に言えば、世界の端的な模写ですからね。その意味では、アボリジニが描く絵も一種の模写だと思うんです。

もちろん大地の重要なポイントを頭で咀嚼して、翻訳して描いていると思うんだけど、やっぱりそれは抽象というよりも具象だし、ある時代の世界の姿を留めているもの。いわば記録なんです。

―端的な模写、記録、というのは石川さんの作品全体から共通して感じられることですね。とても美しい写真でありつつ、どこか主観や思い入れを排している。

石川:僕がどう思うかというより、数十年後の人が写真を見て何かを思い出すかもしれない、という感覚で撮っている部分がある。自分の表現であるよりも、記録としてきちんとあり得るかについてすごく考えます。だから綺麗な光や色彩ということにはそんなに重きを置いていないんです。

前に森山大道さんと話していてうかがったことなんですが、記録として、アーカイブとして機能することが写真を判断する一つの軸になっているとも言っていました。森山さんがそう考えているなら、じゃあ僕のスタンスもそんなに間違っていなかったんじゃないか、と思いました(笑)。

―そういった目線でアボリジニアートや壁画を見ていくと、また違う見え方が現れてきそうです。

石川:つまり必ずしも自己表現ではないってことですよね。僕たちからすると綺麗な模様に見えても、アボリジニにとってかなり具体的な、見たままの世界を描いている。そこが面白いですよね。地層みたいなラインの連なりも、丸いかたちの集積にもすべてに意味がある。それがアボリジニアートの揺るぎなさ、強さにつながっていると思います。

僕は、壁画に興味を持つよりも前に、ミクロネシアで星を目印に海を渡る航海術をフィールドワークしたことがあります。ミクロネシアの人たちは、美しい星の瞬きを、頭で翻訳して地図として理解することができる。アボリジニも同じで、大地のなんでもない荒地や岩を活用している。

―さらに面白いなと思うのは、それが過去の技術ではなく、現代のアボリジニの人も活用し、描き続けているということですね。

石川:そうそう。例えば何千年前の壁画のすぐ隣に、新しく描かれたものが並んでいたりするんですよ。たぶん、僕たちをガイドしてくれたヨレヨレのおじさんが描いたものもある(笑)。

まさにアーカイブ、図書館なんですね。古い本もあれば新しい本もあって、白人が初めてやって来たときの船が描かれていたりする。時代や世界観がほとんど途切れることなく今にもつながっているというのは非常に特殊で、世界的にも稀だと思います。

キャニング牛追いルートを描いたアボリジニ・アート / 『キャニング牛追いルートのカントリー』Canning Stock Route Country 2007年 パトリック・チューングライ(パプニヤ・トゥーラ・アーティスト) オーストラリア国立博物館蔵

―絶対に手を触れてはいけない文化財としてではなく、進行形の文化として残っている。

石川:そうですね。もちろんいろんな問題があるんだろうけど、オーストラリア政府が手厚くアボリジニとその文化を保護していることが大きいでしょうね。

利用できるものは利用するし、いいと思ったものは素直にいいと受け入れる。そういうのが「世界」だな、って思う。

―今回の展示作にもいくつか含まれますが、アボリジニアートには複数人が制作したものが多くあります。ある地域の記憶や歴史を大勢が共有して、一つの作品に視覚化できるというのも稀有なことではないでしょうか?

石川:ミクロネシアの星の航海術はアートではないけれど、技術と視点の共有がなされているという意味で似たものかなって気がします。それとチベットのお坊さんたちが描く巨大な曼荼羅図。あれは4人くらいで同時に描いていくんだけど、彼らが共有するビジョンがあるからできるんですよね。

―技術や信仰が共有のための紐帯になっているように、アボリジニには「ドリーミング」という概念がありますね。おおまかに言えばオーストラリアの創生神話ですが、それはもう終わったものではなくて、いまも現在進行形で続いている。例えば、1980年代にヘリコプターがやって来たというエピソードもドリーミングの一部になって作品に描かれている。

石川:そういうところがいいですよね。ヴェルナー・ヘルツォークというドイツの映画監督が『緑のアリが夢見るところ』(1985年)っていうアボリジニの世界をとらえた映画を作っています。

原発の燃料になるウランを求めて白人がアボリジニの聖地にやって来て、アボリジニとケンカになるんだけど、現代的な感覚を持った白人とアボリジニの間の滑稽さがすごく面白い。さっきおっしゃったヘリコプターの話も、白人が持ち込んだ科学技術を受け入れているようだけど、受け入れてないようにも見える。そういうすれ違いも含めて興味深い。

『ナタワル(井戸40番)に降りたった調査ヘリコプター』1957年 撮影:ジョン・ヴィーヴァース 先住民研究所オーディオビジュアル・アーカイブ蔵

―病気になったアボリジニの男の子が遠方の病院にヘリコプターで搬送されて、一命を取り留めるんですけど、それ以来その子の呼び名が「ヘリコプター」になってしまう気軽さ(笑)。

石川:そうそう(笑)。ついつい物質文明に対するネガティブな印象を僕たちは持ってしまいがちだけど、実際はそういうもんだよな、って思うんですよ。彼らはこちら側が勝手に期待している高尚な理念、美しい理念の基に生きているわけじゃないから。

例えば、ミクロネシアの人だって、壊れた車から鉄板を拾ってきて鉄斧を作ったり、沈没した船の磁石を引っ張ってきて自分のカヌーに付けたりしている。利用できるものは利用するし、いいと思ったものは素直にいいと思って受け入れている。そういうのが「世界」であり「人間」だな、って思うんですよね。対立する概念に沿って分けられるものじゃないということは、いろんな場所で感じます。

驚きが旅の先にあるのがわかっているから、今も歩き続けています。

―石川さん自身にも、そういう物質文明に対するネガティブな思い込みがあった頃はありますか? 冒険家になる前とか。

石川:ありますよ。最初に旅立つ前の「世界」のイメージっていうのは幻想そのものですよね。それがどんどんぶち壊されていくのが全部面白い。やっぱり自分の目で見て、耳で聴いて、自分の身体で感じるっていうのはすごく重要なことです。

―それを確信したファーストコンタクトは?

石川:17歳で行ったインドやネパールでの体験は、すごく大きかったです。教科書や本で、世界にはいろんな価値観があるんだよって知ったつもりになっていたけど、本当には全然わかってなかったと気づいた。だって3メートル歩くごとに1回、驚きがあるんですよ。

1日100回くらい驚いていました。喫茶店でコーヒーを飲んでいたら、店の外を象が歩いていたり、ガンジス川に行ったら、死体が流れてくるのにみんなそんなの無視して歩いていたり。雑踏の中で僕一人だけが「なんだこりゃ!」って仰天している。

―その驚きは、今も続いていますか?

石川:そういう驚きが旅の先にあるのがわかっているから、今も歩き続けています。

―ちなみに、最近旅した場所は?

石川:3か月前にアラスカのデナリという山に登って帰ってきたばかりです。20歳のときに初めて高所登山をした6000メートルを超える山で、冒険家の植村直己さんが亡くなった山です。18年前は大学の山岳部を中心にしたグループで、高山病でふらふらになりながら、ようやく頂上に辿り着いたんです。初心にかえる意味で、今度は単独で登ろうと思ったんですよね。いまの自分がどこまでできるようになっているのかを知りたかった。

ヒマラヤ遠征とは違ってシェルパ(ネパールの山岳民族)の助けを借りずに登るし、荷物をヤクに運んでもらうようなこともできない。全ての荷物をソリで自ら運ばなきゃいけないし、当然テントも毎日一人で建てる。久々に高峰における雪山登山というものを体全身で受け止めましたね。なんとか登頂できて、自分自身にもいろんな変化があったし、気づきも多くあった。面白い旅でした。

―いちばんに感じるのは外的な変化ではなく、自分自身の変化なんですね。

石川:そうですね。街で生きる人は、暑かったら冷房をつけるし、寒かったら暖房をつける。つまり自分の周りの環境を変えて生きているじゃないですか。でも、アボリジニもイヌイットも、そして旅人も、外の環境を変えることはできないから、自分を変えなきゃ生きていけないんですよ。登山であれば「高所順応」ってことですけど、そうやって自分を変えていく過程で、自分のこともよくわかってくるんです。

極論を言うと、そういう驚きがあるから旅を続けているのであって、「どこそこを登頂」っていうのは副次的なものでしかない。自分にはここまで可能なのか、こんなこともできないのか、って普通の暮らしの中では気づかないことに気づくのが面白いんです。

―なるほど。

石川:遠征中は、普段は考えないようなことを考えたりもする。「山ってなんだろう」「俺はなんで生きているのか」「世界ってなんだろう」とか(笑)。それこそ山中に長くいると、「地球の出っ張りの上に、なんで俺は命がけで登っているんだ? そもそもなんで岩が隆起したものを○○山と名付けたりするんだ?」とか妙なことを考え始めたりする。チャトインの遺作のタイトルが『どうして僕はこんなところに(What am I doing here?)』(1989年)なんですけど、まさにそれですよ。

牛追いルート上で停車する、奥地への旅で機械整備を担当したフランク・レーンとクルーたち。撮影:ティム・アッカー 2007年 オーストラリア国立博物館蔵

―その答えは絶対に出なさそうですね(笑)。いずれにしても、何か達成したい目標があるわけではないというのははっきりしている。

石川:そう、アボリジニに「そぞろ歩き(walkabout)」って言葉があるんですよ。英語に訳されているけど、おそらく北米圏にはない概念で、目的のない歩みや旅みたいなもの。でも、どうやらアボリジニにとっては目的が若干あるらしく、単なる放浪ではない。すごく説明しづらい言葉なんです。でも、その感覚はちょっとわかるんですよね。

山登りだって、そぞろ歩きみたいなものでしょう。頂上に立ったからって一体なんだってんだ? でも山好きの人なら言葉にできなくても共感できるよねっていう感覚。

―目標はない、という話をしているにもかかわらず聞いてしまうんですが……、石川さんの直近の目標はありますか?

石川:(笑)。去年、K2という山に行ったんですが登れなかったので、もう1回行きたいな、と。死亡率の高い山で、端的に言えばとても登るのが難しい山です。そこに登れたら、もうヒマラヤを卒業しようと思っていたんだけど、卒業できなかったので、チャンスがあるならばいつかもう1回行きたいです。

―長い目で見ればそぞろ歩きだけれど、これでヒマラヤを卒業するぞ、みたいな目標があって、それが達成できなかったりするのも人生そのものという感じがしますね。

石川:K2を登れたらあがりみたいな感じはあるんですけどね。どうなるんでしょう。楽しみです。

- イベント情報

-

- 『ワンロード|現代アボリジニ・アートの世界』

-

市原会場

2016年10月1日(土)~2017年1月9日(月・祝)

会場:千葉県 市原湖畔美術館

- プロフィール

-

- 石川直樹 (いしかわ なおき)

-

1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により、日本写真協会新人賞、講談社出版文化賞。『CORONA』(青土社)により土門拳賞を受賞。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。最近では、ヒマラヤの8000m峰に焦点をあてた写真集シリーズ『Lhotse』『Qomolangma』『Manaslu』『Makalu』『K2』(SLANT)を5冊連続刊行。最新刊に写真集『DENALI』(SLANT)、『潟と里山』(青土社)、『SAKHALIN』(アマナ)、著書『ぼくの道具』(平凡社)がある。12月17日より、水戸芸術館にて大規模な個展『この星の光の地図を写す』開催。以後、全国の美術館への巡回が予定されている。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-