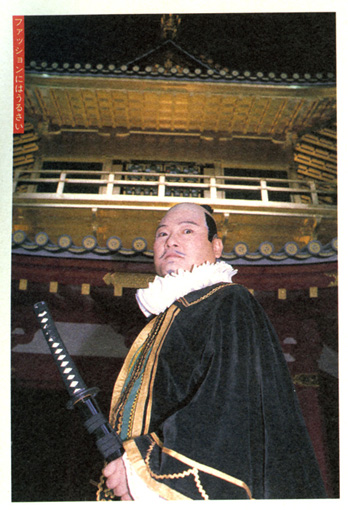

南伸坊は、イラストレーター、漫画家、エッセイストとして広く知られているが、もう一つの顔を持つ。いや、「もう一つ」というのは正確ではない。歴史上の偉人や有名人に扮してセルフポートレートを撮影するシリーズ作品「本人術」で、南は実に数百の顔を持っているのだ。ダライ・ラマに松田聖子、最近ではあのドナルド・トランプ米大統領にも扮している。

そんな南に、今回『僕とカミンスキーの旅』という映画について語ってもらった。盲目の画家として伝説化したアーティストと、彼の威光にあやかろうとするダメな美術評論家のロードムービーである同作には、芸術にまつわるゴシップや欲望がいくつも渦巻いているように見える。だがその奥には、もっと複雑な人間の生き方が示されている。

さて、冗談を愛し、冗談と共に歩んできた南は、そんな複雑な人間模様が描かれるこの映画から何を読み取ったのだろう?

どんな偉い人も、みんな同じなの、「人間だから……」。

―『僕とカミンスキーの旅』はいかがでしたか?

南:おもしろかった。僕は20代の頃、青林堂って出版社に勤めていたんだけど、社長が長井さんて人で、名物編集者だったんです。

―長井勝一さんですね。『月刊漫画ガロ』を創刊して、水木しげる、つげ義春、蛭子能収、みうらじゅんなど、多くの才能を見出した名物編集者。南さんも『ガロ』の編集長をなさっていましたね。

南:はい。長井さんの口ぐせでね、なにかってーと「人間だから……」って、ものすごく脱力した感じで言うんですよ。どんな偉い人も、みんな同じなの、「人間だから……」。

主役のカミンスキーって、20世紀を代表する芸術家って崇められた存在として登場するけど、だんだん若い頃から変わらない純情なところが明らかになったりするじゃないですか。それで長井さん思い出してね、そうだな「人間だから……」なあって。

―この映画は、実際の報道写真に画像修正を施して、カミンスキーがいかに偉大な人物なのかをドキュメントタッチで紹介していくシーンからスタートします。マティス(アンリ・マティス。「色彩の魔術師」と呼ばれたフランスの芸術家)が才能を認めたとか、アメリカにわたって大成功したとか、鮮烈ですよね。

南:あのやりかた、上手でしたよね。劇中に出てくる絵とかもセンスがあって、トンチンカンなところが全然なかった。この監督、きっと絵が好きなんだろうなと思いました。

僕の友達のお父さん、盲目の画家だったんですよ。

―そのなかでいちばん現実離れしているのが、カミンスキー=盲目の画家という設定ですよね。そのあたりは?

南:実を言うとね、僕の友達のお父さんが「盲目の画家」だったんですよ。

―ほんとですか。

南:もう亡くなられたんですけど、絵描きさんとして活躍してる時に失明した。絵描きにとって失明って絶望的じゃないですか。ガックリきてなんにもできない時期もあったそうですが、粘土で作品を作るようになった。で、そのうちに絵も描き出すんです。すごいよね。

映画『僕とカミンスキーの旅』より。盲目の画家・カミンスキーが描いた絵 / © 2015 X Filme Creative Pool GmbH / ED Productions Sprl / WDR / Arte / Potemkino / ARRI MEDIA

―それは抽象画ですか? それとも具象画?

南:むちゃくちゃ具象なの。「どうやって描くの?」と思うじゃない。最初にデッサンを取るときは針を紙に打ち込んでいくらしいんですね。

その後に奥さんに、絵の具の色を指示して出してもらってそれを塗っていく。おそらく作風は変わったと思うけど、黙って見せられたら、目の見えない人が描いた絵とはとても思えない。―なるほどー。

南:もともと画家としての技があって、目が見えなくてもイメージする力があったからでしょうけどね。だから、映画のなかで何度も「カミンスキーは本当に盲目なのか?」って疑問を抱くシーンが登場するんだけれど、僕からしたら「それ、ありうるんじゃない?」って(笑)。

この映画のおもしろさは盲目の画家とかじゃなくて、カミンスキーって画家のリアリティーだね。

南:この映画のおもしろさは盲目の画家の秘密とかじゃなくて、カミンスキーって画家の実在感、リアリティーだと思いました。今回、この映画のためにイラストを描いてほしいって配給会社から話があったんだけど、カミンスキーの存在感があって、映画がおもしろかったんで受けることにしたんです。

僕が描いたイラストはカミンスキーの背後にバルテュス(フランスの画家。少女をモチーフとした作品を多く発表した)とダリの絵を置いたんだけど、カミンスキーの人物像が、この二人に重なる気がしたんですよ。

―バルテュスは古典絵画的な技法や構図で、どこか幻想的でエロティックな作品を残した画家ですね。ピカソは「20世紀の巨匠」と讃えていましたし、晩年はスイスの山荘で日本人妻と暮らして、俗世から距離を置いていた。

南:僕が高校生くらいの時期はポップアートが全盛でしたけど、僕自身は澁澤龍彦さん(エロティシズムを主題の一つとした小説家。サディズムの語源であるマルキ・ド・サドを日本に紹介したことでも有名)のエッセイを読んで、シュルレアリスムが好きになって、バルテュスが一番のお気に入りでした。カミンスキーの奇人変人的な感じはダリっぽい。女の人に対する純情なとこも。

『僕とカミンスキーの旅』メインビジュアル。左から、盲目の画家・カミンスキー、自称美術評論家のゼバスティアン / © 2015 X Filme Creative Pool GmbH / ED Productions Sprl / WDR / Arte / Potemkino / ARRI MEDIA

―もう一人の主役である自称美術評論家のゼバスティアンはいかがですか? 有名アーティストに群がる有象無象感がよく出ていました。

南:ああいう人はよくいるんでしょうね(笑)。個人的には興味ないけど。1960年代の日本の前衛芸術がおもしろかったのは、売れなかったからなんだけど、ヨーロッパやアメリカじゃ前衛芸術もちゃんと「お金」と結びついてるんですよ。「お金」がちゃんと動くから、そこに関わる画商や批評家たちがいる。中世の王様や教会と、そのお抱えの画家たちの関係からずーっとつながってるもんなんですけどね。

「お金」の絡んだ話っていうのはおもしろいんだろうけど、「絵」のおもしろさとは全然別のもんです。僕の先生の赤瀬川原平さんたちが1960年代にやってたことはものすごくおもしろいんですよ。

僕は「冗談は芸術だ」って思ってる人間だから(笑)。

―赤瀬川さんは、1950年代後半から活動を始めて、ナンセンスな作風で知られ、1960年代の前衛芸術運動の中核にいた人物です。

南:その頃の日本の前衛芸術は世界の最先端だった、と僕は思ってます。日本じゃ「美術」はヨーロッパやアメリカが本場だって思ってるんだけど、それは美術の「市場」の話なんですよ。絵に「本場」なんてないよ。

―南さんの「本人術」は芸術ですか?

南:アハハ、世間で考える「芸術」じゃもちろんないんだけど、僕は「冗談は芸術だ」って思ってる人間だから(笑)。

―赤瀬川さんも冗談の人でしたね。冗談だからこそ、ナンセンスも政治的な風刺も好き勝手に展開できた。

南:高校生のとき、『いたずらの天才』(1953年、アメリカのジャーナリストH・アレン・スミス著)って本を読んで、アメリカの画家たちがいたずら好きだって知って、そのときに冗談と芸術が一緒になっちゃった(笑)。サイの足を剥製にした屑カゴってのがあったらしいのね。その屑カゴに重しを入れて、雪の日に点々と足跡を残して、「サイが村の井戸に落ちた」って大騒ぎになっちゃうって、そういう話なんだけど。

―くだらないことを、手間暇かけて実行している(笑)。

南:赤瀬川さんたちの「ハイレッド・センター」っていう前衛グループのハプニング(パフォーマンス)に『首都圏清掃整理促進運動』ってのがあるんですけど。

―銀座の街頭に白衣姿で現れて、ひたすら清掃するハプニングですね。

南:あれは1964年の『東京オリンピック』を前にして、街じゅうが「立ち小便はやめましょう」とか「街をきれいにしましょう」ってなってた頃のことなんだけど、最初はものすごい量のゴミを集めてきて散らかそうとしてたんだって。銀座の真ん中に。もう完全に子どものいたずらだよね。

―だいぶ悪質な(笑)。

南:ゴミを集めてくるのはかなり大変だってわかって、逆に並木通りを掃除することにしたんです。でも、なんかちょっとヘン。座敷ぼうきで歩道を掃くし、街路樹にハタキをかける、舗道をゾーキンがけする、歯ブラシで舗道のスキマをキレイにする……。「なんか変なことしてるな」って思うけど、掃除してんだから文句は言えない。不審なんだけどおまわりさんもどうも手が出せない。

中西夏之さんなんかは、二股にわかれている真鍮の消火栓の真ん中だけをクレンザーで一生懸命に磨いて、ピカピカにしたらしい。そうすると、なんだかやらしい感じになるんだ(笑)。

みんなであったりまえなことばっかり言ってたって、つまんないよねえ。

―そういう話を聞くと、1960年代は今よりはるかに自由な時代だったと思います。

南:今だって自由にすりゃいいんだよ。世間に影響を及ぼすためには予算がないとできないとかって考えると、まずお金を出してくれる人を探さないといけなくなる。

その人がお金を黙って出してくれる人ならいいけど、たいがい口も出すわけですよね。だから、「お金がなければできない」って発想がまず窮屈なんですよ。

―それはアートだけに限った話ではないですよね。SNSの普及で「誰もが発信者になれる時代がやって来た!」と言われたのはもはや過去のことで、むしろ個人個人が監視者のようになって、滅多なことができない空気が支配的です。

南:そういうのはよく知らないけど、みんなであったりまえなことばっかり言ってたって、つまんないよねえ。ヘンなこと言うやつがいるからおもしろいのに。だいたい芸術家やスターが期待されてるのは、変なことを言ったりやったりするからじゃないですか。「奇人変人がいてほしい」ってことですよね。

人間は誰しもが悪人でもありうるし、善人でもありうる。複雑なんです。

―その願望は南さんにもありますか?

南:僕は自分が普通の人間だと思っているから、奇人変人好きですよ。

―それが「本人術」をする理由だったりしますか?

南:そうかもしれませんね。最初の長井さんの言葉に戻るけれど、それは、有名人も偉人も「人間だから……」と思ってるからですよ。自分にとってわからない人は、その人の格好をして、その人になってみることで理解しようってうのが本人術。

例えば、織田信長は卑怯な飛び道具を平気で持ち込むことで戦争のかたちを革命しちゃった。信長になってみると、他のやつはなんでそんなことに拘ってるんだ? と思うわけです。

―長井さんの言った「人間だから……」というのは、しみじみいい言葉ですね。他人を理解するための架け橋というか。

南:20代の頃の僕は、世の中には偉人と呼ばれる人がいて、自分なんかとは比べものになんないと思ってました。長井さんは、どんな偉い人の名前を出しても「人間だから……」って言うんですよ。「長井さん、じゃあ毛沢東どうですか、毛沢東!」(当時は独裁者ではなく、共産主義によって中華人民共和国を建国した偉人として考えられていた)「人間だから……」って(笑)。

―偉大な人も、人間くさい卑しさや闇の面を持ち合わせている。

南:で、弱いところ、純情なところもあったりね。小説家の深沢七郎さんはおもしろい人で、1963年にケネディ米大統領が銃撃されて亡くなった日に赤飯を炊いたって文章を書いている。「この世から政治家(悪いやつ)が1人死んだ」って(笑)。

―理由がひどい(笑)。でもそれは深沢七郎ならではの冗談でもあったでしょうね。

南:いや、冗談じゃないでしょ(笑)。けっきょく「人間だから……」で、人間は誰しもが悪人でもありうるし、善人でもありうる。複雑なんです。

―『僕とカミンスキーの旅』は、制作段階でもっと起承転結のある、感動のストーリーにしてほしいという要望があったそうなんです。でも監督はそれをはねのけて、人間の複雑さを複雑なまま示す映画として完成させた。それは今の話にも通じる気がします。

南:単純な起承転結で映画が終わっても「はい、そうですか」としかならないしね。複雑なものは複雑なものとして、観客に判断を委ねる。カミンスキーたち主役二人の間に、最後どんな関係が結ばれたのか。いろんな想像が膨らむよね。だからとっても大人な映画だなと僕は思いました。

- 作品情報

-

- 『僕とカミンスキーの旅』

-

2017年4月29日(土・祝)からYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次公開

監督・脚本:ヴォルフガング・ベッカー

原作:ダニエル・ケールマン『僕とカミンスキー』(三修社)

出演:

ダニエル・ブリュール

イェスパー・クリステンセン

ドニ・ラヴァン

ジェラルディン・チャップリン

アミラ・カサール

配給:ロングライド

- プロフィール

-

- 南伸坊 (みなみ しんぼう)

-

編集者、イラストレーター、装丁デザイナー、エッセイスト。1947年、東京都世田谷区出身。漫画雑誌『ガロ』の編集長を7年間務め、1979年よりフリーランスとして活動を開始する。有名人に扮装する「本人術」などでも人気を博す。任天堂のゲームソフト『MOTHER』のキャラクターデザインも手がけるなど、様々なフィールドで活動。著書に『すこし早めの私の遺言』『さる業界の人々』ほか多数。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-