もしもあなたがindigo la Endに対して、「ゲスの極み乙女。の川谷絵音がやっているもうひとつのバンド」「フェス常連の邦楽ロックバンド」といった認識を持っていたとするなら、まずは一度彼らのニューアルバム『Crying End Roll』を聴いてみてほしい。

「映画のエンドロールを泣きながら最後まで観るように、作品を細部まで味わい尽くしてほしい」という意図で命名されたタイトルを持つ本作は、どこか懐かしさを感じる歌謡曲 / ポップス風の美しいメロディー、この四人でしか鳴らせない有機的かつ独創的なバンドアンサンブル、オルタナティブロックからクラブミュージックまでを横断する多ジャンル感が全て内包された、普遍性と時代性を併せ持つ傑作である。

CINRA.NET初となるインタビューでは、これまでの歩みも振り返りつつ、改めてこのバンドだけが持つ「特別さ」を紐解くべく、メンバー四人に取材を行った。一人でも多くのミュージックラバーに、彼らの音楽が届くことを願って。

ライブでただ手を上げればいいとか、そういうのはあんまり理解できなくて、それよりちゃんと音楽を聴きに来てほしい。(長田)

―客観的な視点に立ったときに、いまのindigo la Endは一般の音楽リスナーからどんなふうに見られていると感じますか?

川谷(Vo,Gt):普通に、「邦楽ロックバンド」って思われているのかなと思います。いまって「これを聴いてればおしゃれ」とか、雰囲気で判断する風潮が少なからずあるじゃないですか? ミュージックビデオになってるキャッチーな曲だけを聴いて、僕らのことを判断している人も多いんだろうなって。でも僕は、客観的に見てもindigo la Endは特別なバンドだと思うんです。

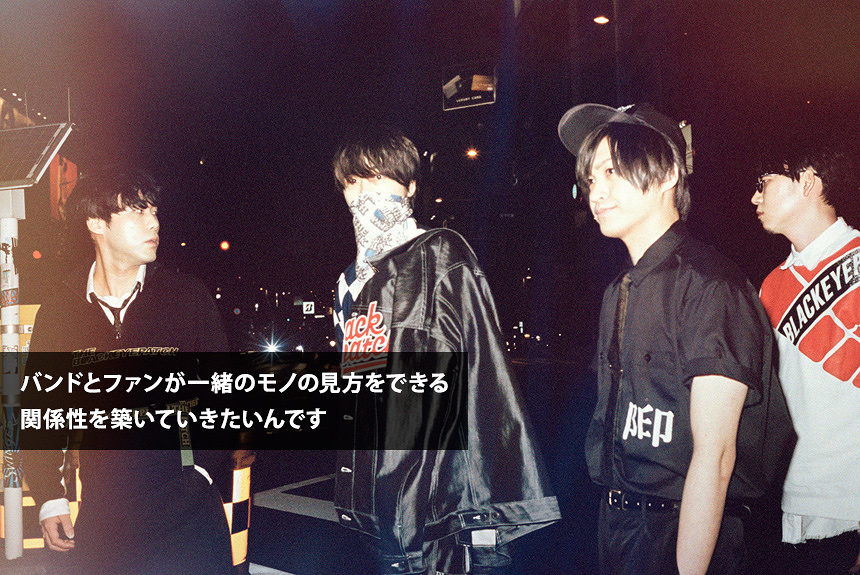

indigo la End(左から:佐藤栄太郎、川谷絵音、長田カーティス、後鳥亮介)

―その「indigo la Endの特別さ」を探っていきたいのですが、まず、ただの「邦楽ロックバンド」ではないというのは確かなのかなと。先日ひさびさのワンマンライブを拝見しましたけど(2017年6月23日に行われた『Play Back End Roll』)、基本的にはお客さんを煽らないし、コール&レスポンスもやらなくて――それ自体は別に珍しいことではないですけど、バンドのブレイクにとってフェスが重要になった世代のなかでは珍しい部類に入ると思う。

川谷:まあ、そこは性格ですかね(笑)。

長田(Gt):昔よりは煽るようになったんですよ、最初はみんな下向いて演奏してたから(笑)。

川谷:“名もなきハッピーエンド”(2013年)を作った頃はちょっとフェスシーンに入っていこうとしてて。でもいまは、またフェスシーンから遠のいてる。そもそも盛り上がるような音楽じゃないんですよ。

たとえば、クラムボンのライブってお客さんも含めて素敵だなって思うんですけど、ああいうふうにファンと一緒に作り上げるような感じにしたいなって思います。

川谷:フェスはもはや運動会みたいな感じで、一時期に比べれば少し落ち着いたとは思うけど、それでもガラッとは変わらないじゃないですか。やっぱり、クラムボンとか、くるりとかみたいにバンドとファンが一緒のモノの見方をできるような関係性を築いていきたいんです。

―長田さんはいかがですか?

長田:僕も「盛り上がらなきゃいけない」みたいな感じは正直好きじゃなくて、いまは僕もライブでたまにお客さん煽りますけど、それもあんまりしたくない(笑)。いろいろ考えて始めたことではあるんですけど、ただ手を上げればいいとか、そういうのはあんまり理解できなくて、それよりちゃんと音楽を聴きに来てほしいですね。

「楽しいからライブに行く」じゃなくて、「音楽が好きだからライブに行く」になったら、それが一番嬉しい。まあ、僕らはまた盛り上がる方向からずれてますけど、僕ら自身がそうありたいと思っている方向に向かっているだけです。

『Play Back End Roll』より / Photo by 浜野カズシ

―後鳥さんと佐藤さんは途中からバンドに加入したわけですが(indigo la Endは2010年結成。後鳥は2014年に、佐藤は2015年に加入)、加入前と後で見え方に変化はありますか?

後鳥(Ba):indigo la Endはもともとお客さんをウワーって沸かすようなバンドではなかったですよね。フェスとかに出るようになって、ちょっと煽ったりはするようになったけど、みんな思い思いに踊ってもらうほうが楽しいんじゃないかなって思います。

佐藤(Dr):日本のフェスは演者もお客さんもナチュラルじゃないというか、何かのポーズをとらないといけない雰囲気を昔から感じていました。なので、indigo la Endに入って、まずそういう部分から変えていきたかったんです。自分がドラムを叩くことによって、少しでも何か変わればいいなって思ってやってきたんですけど、やっぱりそう簡単には変わらなくて。

だったら、せめて自分はナチュラルでいようと思って、前のアルバム(2016年リリースの『藍色ミュージック』)は何かのポーズをとっているわけじゃない音楽ができたと思う。だからそういう意味では、ちょっとずつ変わってきたのかなって思います。

音楽がわかったふうのこと言うやつが一番嫌いなんです。(川谷)

―ここまで話してもらったような状況を踏まえた上で、いまのindigo la Endはどんなことを大事にして活動をしていると言えますか?

川谷:シンプルに、自分たちがかっこいいと思うものを、一切妥協せずに作るってことですね。「ここでちょっと盛り上がる部分を作ろう」とか、そういう邪念は全部捨てて、自分が聴きたいと思う音楽を作る。ほんとに純粋な気持ちです。

―おそらくその理想はすごく高くて、それを実現させるためには相応のプレイヤーが必要だったからこそ、なかなかメンバーが固まらない時期が続いたんだと思うんです。でも、前作でいまの四人が揃って、やっと自分たちがやりたい音楽がストレートにやれるようになったのかなと。川谷さんと同じくオリジナルメンバーの長田さんから見て、いまのメンバー四人はこれまでとどこが違うと感じていますか?

長田:各々が個性のあるプレイをできる人たちなので、そこが一番大きいかな。昔はベースがずっとサポートだったから、やっぱりやりきれない部分もあったんです。

―後鳥さんも佐藤さんも、ロックな8ビートとファンキーな16ビートをどちらも高いレベルで演奏できるプレイヤーで、この二人がリズム隊になったことで、音楽性の幅がグッと広がったことは間違いないと思います。なので、改めてお二人のルーツをお伺いしたいです。

後鳥:ルーツはベタにL'Arc~en~Cielとかで、歌うようなフレーズはそういうところからきていて、あとBlurもすごく好きだから、リフみたいな感じでメロディアスに、高音弦を使うのも好きですね。スラップはこれまで全然やったことなかったんですけど、indigo la Endに入って無理やりやったのが逆に特徴になったのかもしれない。

佐藤:僕はルーツがいろいろありすぎて「これ」っていうのは言えないんですけど、お笑いでも服でも食べ物でも、共通して「テンポのいいもの」が好きなんです。そのテンポは受容する人の体調とか気分によっても変わるんですけど、とにかくテンポのいいものが好きだと最近気づいて。

川谷:でも、(佐藤)栄太郎のルーツはサザンオールスターズを全曲コピーしたっていうのが大きいんじゃない?

佐藤:あ、そうそう。『さくら』(1998年)までの全曲のドラムをコピーするぐらい、とにかく大好きで。

川谷:しかも、それ小5とかでしょ? 小5でサザンを全曲コピーってすごいことだから、ドラマーとしてのスタイルはそこで培われたんだろうなって、前にその話を聞いて思った。16ビートの曲もいっぱいあるし。

佐藤:その通りですね。サザンは多ジャンル感があって、ノリも様々で、ボーカルは一緒だけど、それ以外は同じ人がやっているとは思えない。匿名性の高いバンドだなって昔から思っていたんですけど、ドラマーとしてそこがルーツになっているのは確かですね。

―サウンド的には多ジャンル感がありつつ、ボーカルには記名性があって、楽曲として完成度が高いっていうのは、indigo la Endにもつながる話だと思います。

川谷:そうですね。たとえば歌詞がペラッペラなものに対して、「でも、サウンドがいい」とか言う人たちがすごく嫌いなんですよ。「実はここのアレンジがすごい」とかって話に対しては「どうでもいいから」って思う。ああいう、音楽がわかったふうのこと言うやつが一番嫌いなんです。

栄太郎もよく言うけど、あまり中身がないインディーロックを持ち上げて、「音楽詳しいでしょ?」みたいに振る舞う人もすごく嫌。曲やアレンジ、サウンドだけがよければいいって話ではなくて、「歌詞も歌も含めてトータルでよくないとダメだから」っていうことはすごく思います。

僕にとってメロディーがグッとくるのはやっぱりJ-POPなんです。(川谷)

―歌詞や歌の話が出ましたが、新作『Crying End Roll』は改めて歌が前に出ている印象があって。もともと持っていたものだとは思いますけど、日本の歌謡曲 / ポップスっぽさがよく出ているように感じました。

川谷:制作中に1980年代の日本の音楽や映像に触れていたので、このアルバムのときはそういうモードだったのかもしれない。僕、歌メロをすごく大事にするんですけど、結局グッとくるかこないかなんです。僕にとってメロディーがグッとくるのはやっぱりJ-POPなんですよね。で、“プレイバック”なんか特にそうですけど、こういうアレンジにこのメロディーってあんまりないと思う。

―ポップスとしての完成度、バンドアレンジの独創性、多ジャンル感を含みつつ、意識する / しないを含めて時代性もまとっている。僕もこんなバンドはなかなかいないと思います。

川谷:どんどん特殊なほうに進んでいるので、何かのシーンから無理に抜け出そうとしなくても、勝手に距離ができ始めてて……今後どんどんお客さん減るんだろうなって(笑)。

―いやいや(笑)。それこそクラムボンやくるりも、いま僕が言った要素を兼ね備えているバンドで、狭い枠組みから抜け出していまは独自の確固たるポジションを築いてるわけですよね。ああいったポジションを獲得し得るいまの20代のバンドにはあまりいないと思うから、そういう意味でもindigo la Endは特殊だなって。なおかつ歌詞に一貫した世界観があるから、そこについてくるお客さんはたくさんいると思うし。

川谷:歌詞はすごくこだわって書いているんですけど、そのとき思ったことを書くだけで、何かを特別意識したりはしてないんですよね。

―これまでは喪失感や別れをラブソングの形で書くことが多くて、そこに前作から「命」というテーマが加わり、今回もその延長線上にはあるのかなと思います。

川谷:そうですね。ただ、それもそろそろ変えたい気もしていて。ポリティカルなほうにはいかないと思うんですけど、じゃあ、歌詞の内容って何があるのかって考えると、アイデンティティー的なものか、応援ソングとか……。でも、誰も応援したいとは思ってないし、「頑張れ」みたいな曲一番嫌いだし、それは絶対書けない。

「恋愛系」って言うと、その言葉がダサいけど、結局僕たちは、人と人との関わり合いのなかで生きていて、そのなかで人のことを好きになったり、嫌いになったりするってだけだから、ミニマムな意味ではやっぱりそこがテーマになるのかな。一人で生きてるわけじゃないですから。

(『Crying End Roll』は)ミックスCDみたいな聴き方ができるなって思うんですよね。断片的な感じがありつつ、でも一貫した世界で生きている感じがある。(佐藤)

―『Crying End Roll』は、長期間に渡って断続的に曲作りをしてきて、それを一枚にまとめた作品だそうですね。

川谷:今回も特にコンセプトがあるわけじゃなくて、いい曲を集めたってだけですね。“プレイバック”は前作に入れようかって話もあった曲なので、あの頃からモード自体はそこまで変わってないし、「次はこうしよう」みたいな感じも特になくて。いまは「曲はスタジオに入ったらできるだろう」って感じなので、あまり力まず、そのとき作りたいものを作っているだけです。

―結果的には、「多ジャンル感」と繰り返し言っているように、ポップス、オルタナ、クラブミュージックといろんな側面がフラットに表れていて非常にindigo la Endらしいと思いました。

長田:個人的には、『藍色ミュージック』はちょっとギターを引っ込めようって意識で作ったんですけど、それにちょっと飽きたというか、あんまり性に合わないなって思ったんですよね。

そういうこともあって“プレイバック”を作ったので、そこからは気持ちとしては一貫しているというか、「弾けるだけ弾こう」っていうもともとのスタイルでまたやり始めました。でも、『藍色ミュージック』以前とはメンバーが違うから、各々出るところは出て、引っ込むところは引っ込むっていう、自分のいい塩梅を見つける作業にもなったなと思います。

―確かに、“鐘泣く命”や“天使にキスを”のような曲では、がっつりギターが前に出ていますもんね。

長田:あと一番大きいのが、『藍色ミュージック』のときはまだ掴めなかった栄ちゃんのタイム感がわかるようになったことなんです。今回レコーディングでクリックを使ってないんですけど、それでもかみ合うようになったのはかなり大きい。“プレイバック”ができたときに、栄ちゃんのドラムと自分のギターがかなりドライブしてる感じが出ていたので、あそこからどんどんよくなっていったと思います。

―佐藤さんはアルバムに対してどんな手応えを感じていますか?

佐藤:“プレイバック”のような昔にできた曲もあれば、今年DADARAY(川谷が楽曲制作を担当するユニット。ゲスの極み乙女。の休日課長がベースを担当し、佐藤はサポートとして参加)をやりつつギリギリに作った曲もあるので断片的な記憶になるんですけど……自分としてはミックスCDみたいな聴き方ができるなって思うんですよね。

The Avalanchesの『Since I Left You』(2000年)とか、Gold Pandaの去年のアルバム(『Good Luck and Do Your Best』)もそうだったけど、断片的な感じがありつつ、でも一貫した世界で生きている感じがあるというか。今回のアルバムも個人的にそういう印象が強いです。

―ミックスCD的な聴き方ができるという点に関して、詳しく教えていただけますか?

佐藤:僕、シャッフル聴きが大好きで、アーティストが意図した曲順を大事にしつつ、自分でも新しさを見出したい気持ちがあって、その「新しさ」が今回の曲順に表れていると思うんですよね。リミックスも2曲入っていますけど、それ含めてシャッフル聴きの奇跡が起こったふうに聴こえるというか、すごくいい流れになっていると思います。

―なるほど。確かに、リミックス曲が本編のおまけのように収録されているのではなく、アルバムの流れに組み込まれているのは、ミックスCD的と言えそうですよね。後鳥さんからもアルバムを作り終えての感想を聞かせてください。

後鳥:今回は歌メロがもともとあったのが多くて、そこに寄せて考えることもできたので、ベースはパッと聴きはシンプルに聴こえると思うから、スッと入りやすいかなと思います。『藍色ミュージック』でドラムが代わって、それに合わせて四苦八苦しながらやった経験を踏まえて、今回はしっかり歌を大事に弾けました。

indigo la End『Crying End Roll』初回限定盤ジャケット(Amazonで見る)

この先も恥ずかしくないと思える作品を作れた。これは音楽を純粋に楽しんでいる層にちゃんと伝わるって、そこは信じたいなって思います。(川谷)

―いまのindigo la Endはとにかく自分たちの思ういい音楽を作るっていうのが大前提としてありつつ、でも最初にフェスの現状への違和感を話してくれたように、ある種のカウンターというか、何かを変えたいという気持ちも根底には持っていると思います。そのあたりのことを、話してもらえませんか?

川谷:まあ、幻想だとは思うんですけどね。フェスにしても、どうせ状況が変わらないのはわかっているし、「どうせ変わらない」って実際口にもしているんだけど、でも心が諦めてないっていうか、勝手に動いちゃうんですよ。幻想を追い求めちゃう。

結局は何も変わらずに死ぬんでしょうけど、自分たちがいいものを作っているっていう自信があればいいというか……音楽って残っていくじゃないですか? 絵画でも100年後に評価されることがあるし、音楽でもそういうことってあり得るわけで。

―この前People In The Boxの波多野さんに取材をしたときに(インタビュー:橋本絵莉子波多野裕文インタビュー 嗅覚と本能で惹かれ合う二人)、時代のサイクルがどんどん短くなってることにすごく違和感を感じていると話してくれたんですね。ひとつの作品を簡単に評価してすぐ次の作品にいってしまうような風潮があると。そんななかで、自分のソロアルバムや『橋本絵莉子波多野裕文』は10~20年後も新譜のつもりで作ったって話をしてくれたんですけど、それはもっともだなって思ったんですよね。

川谷:確かに、いまはどんどん移り変わっていくから、作品が残りづらいですよね。結局1990年代とか2000年代初めとか、それより前に作られたものが、いまも「名曲」として残っている。いまはどんどんインスタントになっているんで、「名曲」って生まれづらいなと思います。

でも波多野さんと同じように、ずっと新譜っていうか、僕ら結構リリースペース速いですけど、毎回残るものを作っている自信はあるんです。昔の作品と比較するわけじゃないけど、『藍色ミュージック』と、今回の『Crying End Roll』に関しては、ほんとにやりたいことをやっているので、この先も恥ずかしくないと思える作品を作れた。これは音楽を純粋に楽しんでいる層にちゃんと伝わるって、そこは信じたいなって思います。

- リリース情報

-

- indigo la End

『Crying End Roll』初回限定盤(CD+DVD) -

2017年7月12日(水)発売

価格:3,780円(税込)

WPZL-31341/2

[CD]

1. 想いきり

2. 見せかけのラブソング

3. 猫にも愛を

4. End Roll I

5. 鐘泣く命

6. 知らない血

7. ココロネ(Remix by Qrion)

8. End Roll II

9. プレイバック

10. 天使にキスを

11. エーテル

12. 夏夜のマジック(Remix by ちゃんMARI)

[DVD]

indigo la End『インディゴミュージック 追加公演「プレイバック」』(2016年9月10日 新木場 STUDIO COAST)

1. 楽園

2. 秘密の金魚

3. 実験前

4. 緑の少女

5. 夏夜のマジック

6. 幸せな街路樹

7. 瞳に映らない

8. 渚にて幻(long ver.)

9. 名もなきハッピーエンド

- indigo la End

-

- indigo la End

『Crying End Roll』通常盤(CD) -

2017年7月12日(水)発売

価格:3,240円(税込)

WPCL-126761. 想いきり

2. 見せかけのラブソング

3. 猫にも愛を

4. End Roll I

5. 鐘泣く命

6. 知らない血

7. ココロネ(Remix by Qrion)

8. End Roll II

9. プレイバック

10. 天使にキスを

11. エーテル

12. 夏夜のマジック(Remix by ちゃんMARI)

- indigo la End

- イベント情報

-

- 『始藍』

-

2017年9月15日(金)

会場:大阪府 なんばHatch2017年9月17日(日)

会場:岡山県 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM2017年9月20日(水)

会場:愛知県 名古屋 ダイアモンドホール2017年9月22日(金)

会場:東京都 お台場 Zepp Tokyo2017年9月25日(月)

会場:群馬県 高崎 club FLEEZ2017年9月26日(火)

会場:宮城県 仙台 Rensa2017年9月28日(木)

会場:北海道 札幌 ペニーレーン24

- プロフィール

-

- indigo la End (いんでぃご ら えんど)

-

2010年2月川谷絵音を中心に結成。2014年8月に後鳥亮介が加入。2015年に佐藤栄太郎が加入し現在の体制となる。歌とギターのツインメロディとそれを支えるリズム隊、それらが絶妙なバランスで重なり合う。

- フィードバック 12

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-