一枚の紙の上に、ギュッと詰まった文字やイラスト。よく見かける、小綺麗なだけのデザインではない。要素はそれぞれの存在感を主張し、ぶつかって熱を放つ。その、どこか荒削りで生っぽい、天然なのか作為的なのかわからない手仕事感が面白い。

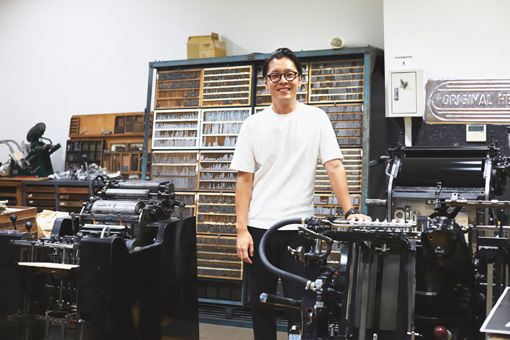

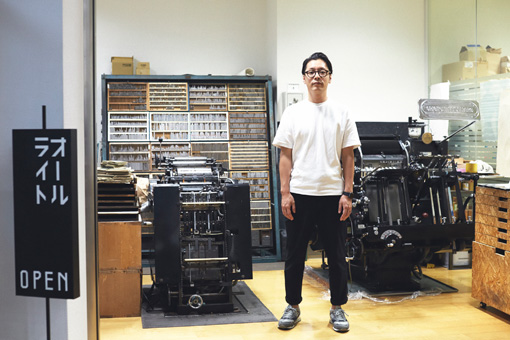

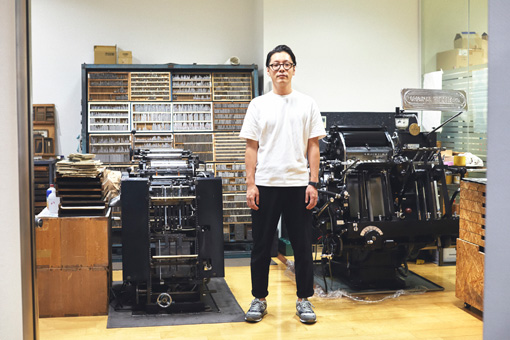

デザイン事務所Allright Graphicsを率いる高田唯は、そんな常識的な「美しさ」とは一線を画したグラフィックで知られるデザイナーだ。広告からパッケージまで、さまざまな領域でデザインを展開するほか、現在では希少な活版印刷工房も運営。教鞭を執る東京造形大学の授業では、学生に食品成分表や選挙ポスターを分析させるなど、独自のデザイン世界を広げている。その高田の個展『遊泳グラフィック』が、クリエイションギャラリーG8で開催中だ。

戦後のデザイナーたちの仕事に熱い視線を送りつつ、駅や路上で見かける「美しくはないが、工夫が伝わる」天然のグラフィックを貪欲に収集し、表現を吸収してきた高田。その作品世界はいかに築かれたのか。デザイナーである父の影響から、情報伝達と美しさの関係まで。異色デザイナーの半生と思想を、活版印刷機の音が鳴る事務所で訊いた。

想像通りにはいかない「ズレ」にワクワクするんです。

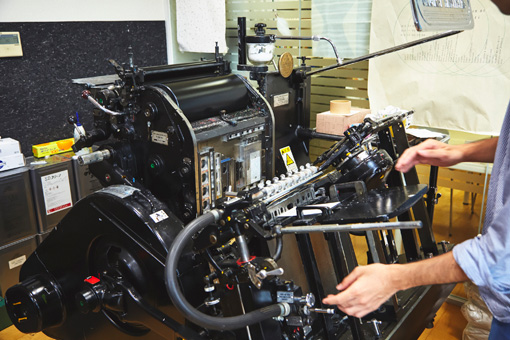

―高田さんの活動のひとつの特徴は、デザイン事務所と同時にいまでは廃れつつある活版印刷の工房も運営されている点だと思います。今日もここに到着したとき、ちょうど活版印刷機が動いていて、驚きました。すごい迫力ですね。

高田:あれは50年くらい前の活版印刷機なんです。東京でも、もう部品を作っている会社はほとんどないので、大切に使っていますね。

手に入れたきっかけは、2007年に開催された『活版再生展』という展示でした。この展示は、ある印刷所が活版印刷をやめる機会に、その技術を再考しようとしたもので、僕はアートディレクションを担当したのですが、会期後、不要になった印刷械を後先考えずに譲り受けたんです(笑)。

―なぜ、譲り受けようと?

高田:なんとなく、面白いかなと思ったんですね。もともと、学生時代から活版印刷には興味があって。たしかに、鋳造した文字をひとつずつ手作業で詰めないといけない活版印刷は、手間がかかる。でも、展示があった2000年代中盤は、いま主流のオフセット印刷が飽きられ、多くのデザイナーが特殊印刷や特殊加工に興味を持ち始めた時代でした。

そんななか、何かを印刷するときの選択肢のひとつとして、まだまだ活版には可能性があるだろうと。実際、今日いただいた名刺の中にも活版で刷ったものがありましたが、だいぶ一般的な選択肢になりましたよね。

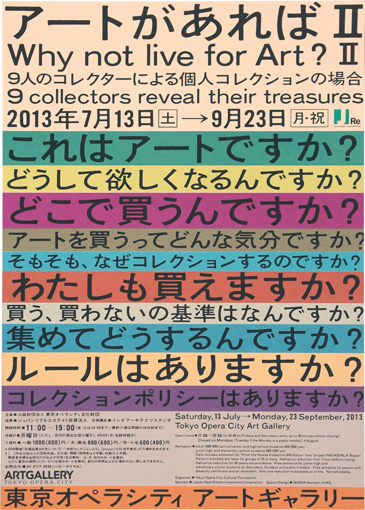

―高田さんの作品は、文字の異物感が特徴的ですよね。たとえば、『ジョルジョ・モランディ 終わりなき変奏』展や『アートがあればII』展のポスターにもその印象がありました。

高田:それらはどちらも、活版と現在のDTPの間で主流だった「写真植字」(写植)という技術で文字を印画紙に焼いたものです。いま、パソコンを使ってデザインを組むと、どんな見栄えになるのかは、すぐにわかりますよね。だけど写植だと、どういう見え方になるのかは印画紙が上がってこないとわからない。

ひらがなのある部分が短かったり、想像通りにはいかないのですが、そんな「ズレ」にワクワクするんです。不便さのなかで「いいかな」と思えるものを取り込む。その辺をさまよう感覚が好きで、大切にしていますね。

高校受験に失敗し、夜間の定時制に通うことになったんです。でも、これが僕の人生においては良かった。

―グラフィックを印刷技術の面からも考える姿勢が伝わってくるのですが、そもそも高田さんがデザインの道に進まれたのは、どういう経緯があったのでしょうか?

高田:そこは長くなるんですけど、うちは父がデザイナーなんですね。

―高田修地さん。駅で誰もが見かける、国鉄(現在のJR)の路線図の原型も手がけたデザイナーさんですね。

高田:よくご存知で。そんな父のもとに育ったんですが、幼い僕は勉強嫌いなバスケ少年でした。絵を描くのは好きだけど、デザイナーという職業はよくわかっていなかった。ただ、いまにつながる変わった出来事として、高田家では「すべり止め」受験が禁止だったんです。「本気で入りたい人がいるのに滑り止めとはなんだ」と(笑)。それで案の定、高校受験に失敗してしまい、夜間の定時制に通うことになったんです。

でも、これが僕の人生においては良かった。おばちゃんからヤンキーまで、いろんな事情を抱えた人に囲まれて面白かったんです。一般的には「挫折」と呼ばれる状況でしたが、「踏み外してもどうにかなる」と実感できた。結局はバスケがやりたくて昼間部に移動したのですが、夜間部で得た心持ちは、のちに活きたと思います。

―デザインという仕事は、どの時点で意識されたんですか?

高田:運動神経はそれなりだったので、体育の先生になりたいなと思って、一般大学の教育学部を受けたのですが、二浪してしまい……。そこからですね、デザインの領域に本気で目を向けたのは。父の勧めもあり、桑沢デザイン研究所の存在を知りました。

思えば、家にはデザイン系の雑誌や本がたくさんあったわけです。それはすごくラッキーで、亀倉雄策さんや田中一光さんなどの仕事から、グラフィックデザインとは何かを日常的に学びました。にもかかわらず、桑沢の昼間部には落ちて、夜間部に通うことになったのですが……。

―なかなか徹底していますね(笑)。

高田:昼間部に縁がないんです(笑)。桑沢の夜間部時代も、課題はさっさと出して外で遊んでいる学生でしたが、一方、とにかくあらゆるデザイン展や美術展、過去の図録や作品集を見まくりました。文字を読んで詳しくなろうというよりも、視覚的に何かを覚え込ませる感じ。視覚的な整理整頓です。そこで、だいぶ鍛えられましたね。

生活とデザインは分けられないし、その人の普段はデザインにも匂いとして出るものだと思う。

―高田さんがこのテクノロジー全盛の時代に、あえてアナログな技術や手仕事を大切にするのは、お父さんの仕事や、彼を通して見た過去のデザインの影響がありますか?

高田:それは、すごくあります。僕は父が45歳のときの子どもだったので、小さい時から父というより、おじいちゃん的な存在でした。父はもちろん、版下を作っていた世代ですが、代官山の同潤会アパートにあった職場に行くと、当時登場したてのMacやさまざまな資料が転がっていた。そういう古い作り手の住処みたいな場所に、ワクワクしていたのはあります。身のまわりに道具が充実していたので、小さい頃から友達と比べて僕の持っている文具はすごく良いやつだったんです(笑)。

―自分だけ道具類がやたら充実しているわけですね(笑)。

高田:だから、どうしたって絵を描いちゃったのかもしれない。あと、僕の学生時代は2000年代前半で、ちょうど佐藤可士和さんやヒロ杉山さんなど、デジタルを活かした若手が大活躍しているときでした。それにも興奮したんですけど、当時から自分は手仕事に強く惹かれていた。たとえば、杉浦康平さんや原弘さん。1960年代~70年代くらいの過去の作品の方が、むしろ新しく見えました。

当時、「日本宣伝美術会」という、戦後を代表するデザイン団体を紹介した『日宣美の時代』という展示があったんです。これがめちゃくちゃ格好よかったんですね。時代の激しさが印刷物から溢れていて、ぶん殴られたような気持ちよさがあった。シルクスクリーンの色彩の美しさや荒い網点、たっぷり乗ったインク。作り手の熱意や思いが直接紙の上に乗っている感じがしたんです。

―そこに自分の好きな世界を発見したんですね。

高田:そんなある日、桑沢の掲示板を見たら、田中一光デザイン室のアルバイト募集を発見しました。二度見しましたね(笑)。速攻電話して、そこから昼間は事務所、夜は桑沢というデザイン漬けの日々でした。

一光さんのもとで学んだことはたくさんありますが、とくに大きかったのは生活への姿勢です。一光さんの事務所では、みんなでご飯を食べることをモットーにしていたんです。朝は全員でコーヒーを飲む。昼食の準備では、米を研いだり出汁を取ったりが、僕たちバイトの仕事でした。一見、画面の外にあるものを大切にするその姿勢は、いまのうちの事務所のあり方にもつながっていると思います。

―Allright Graphicsでは、大切にしていることに、「自分を整え、信頼し、毎日を味わいながら仕事をし、生活を送る」ことを挙げていますね。

高田:実務的なことではないけど、僕たちも普通の人間なので、生活を大切にしないと良いデザインも生まれないと思うんです。あまりにストイック過ぎてもだめで、適度に悩みながらも、生活をしっかり送らないと、人の気持ちもわからない。生活とデザインは分けられないし、その人の普段はデザインにも匂いとして出るものだと思います。

―桑沢を卒業後は、「くまモン」などのデザインでも知られる水野学さんのgood design companyで活躍されたあと、独立されましたよね。その経緯は、どういうものだったのでしょうか?

高田:一番は、父が倒れてしまったことです。水野さんとは、水野さんの指示のもと、まず僕が良いグラフィックを作る。そして水野さんがそれを言語化する。という、良いチームを組ませてもらったし、もっとも影響を受けた一人です。でもそんな矢先、父が倒れてしまい、デザイン職をしていた姉と、父と僕の三人で仕事をしようと無理を言って独立しました。そこでだいぶ「自立する」というスイッチが入りましたね。

父はすでに手を動かす立場ではなかったですが、一緒に仕事をしてあらためてさまざまなことを学びました。たとえば、「デザイナーは社会問題も考えるべき」という哲学。独立直後にやった、ある劇団の沖縄をテーマにした公演の印刷物では、泡盛のラベルを模したデザインを見て、父が「米軍機をひとつ入れなさい」と言ったんです。デザイナーは、ただ問題解決をするだけの存在ではなく、問題提起もできるということをその姿勢から学びました。

高田:普段の生活や、社会に対する視点、街にある雑多なものからの刺激。そうした自分のストレートなあり方と、いわゆる「美しいデザイン」をひとつの画面のなかで両立させたい。欲張りですけど、それができていたのが、高度経済成長のデザインだと思うんです。まだ遠く及ばないですが、そこにずっと引力を感じながら、デザインをしてきましたね。

綺麗なデザインが得意な人は山ほどいるので、僕たちは生っぽい表現を探し続けている。

―高田さんは普段、街を歩いて見つけた看板などの意外な色の組み合わせや、魅力的な書体を、自身のデザインに積極的に取り入れていますよね。

高田:僕はそれを「天然のグラフィック」と呼んでいます。よく見かけるのは駅ですね。駅に行くと、「危険」や「●●線は向こうです」と、駅員さんが必要に駆られてPowerPointなどで作った張り紙がありますよね。

なるほど~!

— 高田 唯 (@ALLYUIMEN) 2017年9月26日

楕円の中に四角か~! pic.twitter.com/J9MaolA1FY

高田:道具に不慣れな人が頑張って作ったものですが、その分、力強くてわかりやすい。「美しさ」はさておいて、伝わるように作る。その工夫に感動するんです。「きっとこれが伝えたかったんだな」「そう考えた人がいるんだな」というところに思いを馳せるのが好きで。

高田:自分の仕事の場合、伝えたいことを先に乗せて、美しさはあとで整える。『JAGDA東京新歓コンパ』のポスターなど、僕はよく色面を使うのですが、これは戦後のデザイナーがよく使った手法であると同時に、スナックなどの看板から刺激を受けたものです。

そうしたグラフィックを見ると、デザイン教育では美しいことや整えることが優先されるけど、それが良いことばかりじゃないと気がつく。綺麗なデザインが得意な人は山ほどいるので、僕たちは天然、生っぽい表現を探し続けているんです。

―「情報伝達」と「美しさ」を分けたとき、一般的にデザイナーは後者を優先するというイメージもありますよね。字がすごく小さいポスターは多いじゃないですか。

高田:僕の場合、伝えたいことを打ち出す分、逆にごちゃごちゃしてわかりづらいという意見も聞きますが(笑)。でも、一方でわかりづらくても良いと思う。よく「コンセプトは?」とすぐ聞く人がいますが、そこにはデザイナーがやたらコンセプチュアルに作品を整理して、人に伝えてきた弊害もある。僕はそんな一方的な伝え方ではなくて、関わる人たちの思いがごちゃごちゃに混ざった表現があってもいいと思うんです。

一番怖いのは思い込み。「これはこういうもんだろう」という先入観が一番気をつけないといけないところ。

―教育の話がありましたが、高田さんは東京造形大学で教鞭も執っています。聞くところでは、商品パッケージの「食品成分表」を模写させたりするそうですが……。

高田:そういうところにも、面白さを感じてほしいんですね。あるものをそのまま見るのではなく、自分の認識をちょっと揺らし、違う角度から見ても良いんじゃないか。

たとえば噛んだガムをじっくり見ると、宇宙生物や臓器にも見える。週刊誌の中吊り広告から文字だけを取り除くと、想像もしなかった光景がある。選挙ポスターも、誰が決めたかわからないルールが詰まっていますよね。日常にある面白いものに感動できると、人生は豊かになると思っていて、ゼミ生にはそれを知ってほしいんです。

―共通しているのは、頭や理論でグラフィックを考えるのではなく、現実のものに触れ合って分析して、それを貪欲に自分のフィールドに持ち込もうという意識ですね。

高田:一番怖いのは思い込みだと思うんです。「これはこういうもんだろう」という先入観が、デザイナーが一番気をつけないといけないところ。「男は青で、女は赤」とか、誰かが勝手に決めたものを自然に受け入れているけど、それに対して「ちょっと待って」と距離を持てるようになってほしくて。

―デザインに対して、強い思い込みを持っている学生は多いんですか?

高田:やはり高校時代から興味を持って、グラフィックデザイン科に入ってくる子たちなので、そういう人は多いです。でも、綺麗なデザインを作れるだけの人は大勢いる。だから僕は、学生全員がデザイナーだけで食えるとはまったく思わないし、むしろそれ以外の部分の良さを積極的に伝えます。写真やイラスト、音楽、コミュニケーション能力。何でもいいのですが、デザインに加えて自分をいかせる得意なこともひとつ見つけてあげたい。

それは、活版工房を始めて気づいたことでもあります。以前は、それこそ思い込みで、グラフィックデザインだけをやれば良いと思っていた。でも、やりたいことはどんどんやっていくべきなんですよね。最近では活版印刷担当のスタッフの東郷清丸が、自分の作った音楽をうちで出したいということで、工房に加えて音楽レーベルも始めたんです。いろいろやることで、若い人にデザイン事務所はこういうことをやっても良いと伝えたいなと。

―まさに「Allright」な感じですね。

高田:ははは(笑)。そうですね。「良い名前、付けたなー」と思います。

―そんな高田さんの今回の個展、どんな展示内容になりそうですか?

高田:印刷物からプロダクトまで、これまでの代表作が並びますが、『高田唯展』とはいえ、いろんな人が関わっているので、かなりゴチャゴチャした内容になると思います。たとえば各作品には、デザインに詳しくない人でも背景がわかる解説が付くのですが、これを書いたのは近所に住む男の子なんです。

―近所に住む男の子にテキストを任せるとは……すごいですね。

高田:うちに入りたくて上京してきて、文章が好きというので「じゃあ、書いて」と(笑)。僕の周りではそういう偶然の出会いがよく起こるんです。展示フライヤーでも、題字を描いてくれた小林一毅くんやイラストの平山(昌尚)くんにいい意味で裏切られて、良いものができました。会場もそうしたいろんな人の意志が入り込む、熱のあるものになると思います。ちょっとヘビーなので、2回くらいに分けて見てほしい(笑)。

『遊泳グラフィック』ポスター(サイトを見る)

―タイトルの「遊泳」のワードも、歩き回り遊んでいる姿から、お姉さんが付けてくれたものだとか。人も街の表現も取り込む高田さんの活動からは、自分一人の感性を突き詰めるのとは違う、デザインの度量の広さのようなものを一貫して感じます。

高田:僕が一番言いたいのは、そこかもしれませんね。すべてを「受け入れる」ではなくてもいいんですけど、「受け止める」くらいはしてもいいんじゃないか。そうした自分の世界が広がる瞬間が、生きていてもっとも楽しい部分だし、どんな状況でも「なるようになる」というエネルギーで仕事がしたい。とくに、これからデザインの道を進もうとしている若い人の、デザインの概念が広がるようなきっかけになれば嬉しいですね。

- イベント情報

-

- 高田唯展『遊泳グラフィック』

-

2017年9月19日(火)~10月19日(木)

会場:東京都 銀座 クリエイションギャラリーG8

時間:11:00~19:00

休廊日:日曜、祝日

料金:無料

- プロフィール

-

- 高田唯 (たかだゆい)

-

グラフィックデザイナー、アートディレクター。株式会社Allright代表。1980年東京生まれ。桑沢デザイン研究所卒業。good design companyを経て、2006年Allright Graphics設立。2007年Allright Printing設立。2017年Allright Music設立。東京造形大学准教授。

- フィードバック 15

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-