詩人・最果タヒと映画監督・山戸結希。「言葉」を軸に、現代に生きる人々の心の思いを詩や映画で表現する二人が作りだす世界観は、美しく、そして力強い。今年、ルミネのクリスマスキャンペーンでは、最果タヒがクリスマスを題材に詩を書き下ろし、山戸結希の演出で俳優の成田凌が詩を朗読するコラボレーション作品が生まれた。『宇宙の深呼吸』をはじめとした5篇は、「恋人と過ごす」というひとつの定型を強要しない、子どもの頃に感じていた非日常への憧れときらめきが立ちのぼる、懐かしくて新しい大人のためのおとぎ話だ。最果タヒが紡ぐ言葉に、山戸結希が肉声を伴った音像詩として命を与える。面識はあったがじっくり話すのは初めてだという二人の対談は、「言葉」や「愛」を巡って、共鳴と共感に溢れた内容となった。

一人称の言葉を他者の身体に預けることではじめて、言葉や物語が願ったかたちで爆発して世の中に響く。(山戸)

―それぞれ「詩」や「映画」というかたちで表現をされていますが、互いの作品にはどのような印象をお持ちでしたか?

山戸:詩を書くというのは、ひたすらに孤独な行為だと思います。特に最果さんの詩は、ある瞬間の個的な感情に対して、深いところまで探っていって、喧騒の中、みんなの中に眠っていた「静かな美しさ」のようなものを見つけだして詩にされているのだと。今、書くのだという、書くしかないのだという、ひたむきな強さを、とても感じます。『死んでしまう系のぼくらに』(2014年)を読んだとき、感動しました。

ある言葉を前にすると、「もっと違う表現があるのかもしれない」とどうしても呼びかけられてしまうので、その生まれに立ち会っていない言葉から始まって作品を作ることが難しかったですね。そのため、これまで手がけた映像作品はほぼ、脚本を自分で書いていました。でも、最果さんの言葉は読んでいて、「これ以上、編まれるべき言葉はない」と確信が湧き上がってくるほど、細部まで、心が見えたのです。こんな作家さんに、同時代に出会えたことが、本当に嬉しくて。

最果:わあ……(照)。こちらこそ、ありがとうございます。前回ご一緒したのは『さいはてれび』(最果タヒの詩を原作に6人の映像・映画監督がショートフィルムを制作した)ですよね。「文庫の詩」(『死んでしまう系のぼくらに』収録作)から、山戸さんが映像を作ってくださって。

山戸:「文庫の詩」のときにも強く感じたのですが、最果さんは常に、ご自身の肉体を論拠にすることなく、「普遍的なひとり」のための詩を書かれていますね。普段私たちはどうしても、「私」という一人称を生きていて、そこにどうしても引き寄せられてしまう苦しみを知っています。でも、最果さんの詩はいつでも、その感覚を美しく手放しえているから、だからこそ逆説的に、誰かたったひとりのための詩となりうるのだと。

「文庫の詩」も、登場する二人の少女たちのために存在する詩だと自然に感じられました。「たったふたりのために存在する詩」なんて、刹那的で美しいですよね。その美しさだけを切り取って、立体化して、映像化したい。最果さんの詩に向き合うと、そう思わされます。

最果:私も山戸さんの作品が大好きで、言葉に対する距離感がとても似ているんじゃないかと思っています。とくにモノローグシーンが好きで……。感情って、最初から言葉になっているわけではないですよね。それを誰かに伝えるために、気持ちを一般化したり、整理したりして、言葉に変えて発信していく。でもモノローグというのは、誰かに伝えるためではなく、ただ自分の内側でうごめいているだけの言葉なんです。その人だけのもやもやした曖昧な気持ちが、誰かに伝えるために一般的な言葉に変えられていくのが私はとても苦手で、そうした「伝える」ということから一度逃れて、曖昧さを曖昧さのまま言葉にすることができないか、その言葉こそが、私にとっての「詩」なんじゃないかと思っています。だから詩を書くとき、私は声に発するより、もう少し内側の言葉を書こうとしていて……それはきっと「モノローグ」というレイヤーによく似ていると思っているんです。山戸さんの映画におけるモノローグは、そうした言葉の曖昧さにとても意識的だな、と思っていて、観ていていつも、揺さぶられます。

山戸:まさにモノローグとして、他者の肉体を借りて「言葉」が「声」という実存に立体化されると、言葉の飛距離が広がるんですね。

例えば、新人作家の初期作品は、どうしても私小説的な趣が、自ずと強くなりますね。それは、小説でも、映画でも、きっと詩でも。ただ、それらの問いに対して、自分自身の肉体を論拠にしないやり方があるのではないか? という問い直しも可能だと感じてきました。一人称の言葉を他者の身体に預けることではじめて、言葉や物語が願ったかたちで爆発して世の中に響くかもしれない、という感覚が、ずっとあります。

「言葉」って自分だけのものではなくて、他人と自分の間にあるものだと思います。(最果)

―二人には共通しているところが多く見受けられるように感じるのですが、とくに「言葉」を大事にされていますよね。その理由をお聞かせいただけますか?

最果:私はただ言葉を書くのが楽しくて、それだけを理由に書き続けていました。言葉になる以前のもやもやとした感覚を、曖昧さを損なわないままで言葉にする、ということが好きで、ブログに書き溜めていたんです。それを詩として発表するようになり、雑誌やネットでいろんな人の目に触れるようになりました。そこで感想をいただいて、人によってまったく違う解釈で詩に触れているんだということを知りました。詩が、受け手の中でもう一度、姿を変えて、そこで完成しているんだな、と思ったんです。最初は楽しいから書いていただけでしたが、そうやって詩が読み手の中で完成していく感覚は、今までになく達成感があって、「ここを目指して、私は言葉を書いていたんだ」と気がついたんです。

山戸:素敵ですね。誰にも読まれない詩は存在することにはならず、誰にも観られない映画は、永遠に映画たり得ないのかもしれません。それはきっと、芸術自体が、他者の存在をあらかじめ条件にしているから。詩も映画も、その作者からの発露と、社会において受容するアイデンティティーとのせめぎ合いの上に存在している。その運命と戦いながら、一番きわどいところで最果さんは、詩を書かれていますよね。

最果:ありがとうございます。やっぱり「言葉」って自分だけのものではなくて、他人と自分の間にあるものだと思います。互いに言葉だけをやり取りしているように見えますけど、本当は文章を書いているときの指先ごと、相手に伝わるんですよね。ネットに書くようになって余計に、振動とか温度とか、姿ごとイメージして言葉を紡がないと伝わらない、と思いました。

―指先ごとですか……。見えているものだけではなくて、感覚全てを伝えようとする力強い「言葉」だから、多くの方に伝わっているのかもしれませんね。

最果:予想以上の方々に読んでいただいて、とてもありがたく思っています。でも、どういうふうに読まれているのか、それは私には想像がつかないことだといつも思います。受け取ってもらったその先で、言葉がどんな色をしているのか、どんな形に見えているのか、それは私にはもうコントロールのできないことで、ときどきもらえる感想でその一部を教えてもらっているような、そんな感覚です。それは、自分以外の人の感性に触れるようなことでもあって……。たとえば詩を書かなかったら、一生ひとりの視点だけで世の中を見ていたかもしれない、そう思うと詩を書いていてよかったな、と思います。

それぞれがまったく違う場所から、まったく違う感覚で世界に向かっていて、そこで彼らが見ているものに、詩を通じて触れることができて……。その感覚が愛おしいです。どのように読まれるかなんてコントロールできるわけがないし、不安は常にありますが、そうした愛おしさを知っているから、10年も書き続けられたのかなと思います。

自分の「言葉」が定番になるまで撮り続けなければいけないと思います。(山戸)

―山戸さんの作品にも言葉の強さを感じますが、映像と言葉の関係をどのようにとらえられていますか?

山戸:たまたま、自分の中に溢れてくる情景を伝える手法が映画だったのだと思います。そして、その「映像」を撮るようになってから、その劇中の台詞に対して、印象的、個性的、と「言葉」に反応をいただくことになりました。どちらが先ということはなかったので、いつも両輪で、映像と言葉が追い越し合っていってるイメージがあります。

最果:山戸さんの作品を観終わったあとって、一連のストーリーではなくて、一瞬一瞬のシーンが頭に残るんですよね。それは普段、生活をしているときの思考と同じなのかなと思います。思い出というのは、「あのときあの人がいて、あんな出来事があった」と起承転結で覚えているのではなく、あの子が言った表情や言葉、シーンが残りますよね。

山戸:きっと、死ぬ前に見る走馬灯も、シーンの連なりなんですよね。私たちが生を終えて、これまでの人生がフラッシュバックする瞬間に溢れ出すのは、社会的に説明される単一的な因果の文脈ではなく、きっと鮮烈に記憶され、心の奥深くにどうしようもなく刻まれた、シーンの連なりなのかもしれません。

ポップカルチャーとしての映画を完成させ、全国的な規模での興行を終えてなお、「こんな言葉を話す女の子は普通じゃない」と伝わってしまうこともあって、ああ、まだまだなのだと。いつの時代も、新しい流行歌などから、新しい常識が作られていった。新しい衝撃から、新しい「普通」が生まれて来たはずです。私たちが携わっている行為は、そういう連綿とした営為ですよね。私は、自分の映画が異質だとは思いません。真っ当だと思う。他のドラマを見て、他のドラマと同じような言葉を話すのなら、どうして映画を撮るのか? どうして、自分の目で見た景色を撮らないのか。なぜ、すでに社会化された言葉で物語るのか? そちらの方が、物語が生まれて来た意味に反している。

物語を作り出す側であるのならば、初めての言葉で話すことは使命だと思う。社会からの影響ではなくて、社会への挑戦を考えた方が理にかなっている。だから未来、私の感覚を普通だと思う女の子は、たくさん現れるはずなんです。「変わった言葉だね」と言われても、いつか大衆的なものになる日がくる。この苦しみは、現実を真実に変えることでしか昇華されないので、自分の「言葉」が定番になるまで撮り続けなければいけないと思います。私の言葉が、いつか詩的だとは呼ばれなくなる日まで。詩とは、太陽が沈んだ後の世界を映し出す、社会化されていない言葉の連なりなのだとしたら、映画自体が、詩であるように。最果さんの詩を映像や音像にできることは、これ以上ない歓びでした。

―お互いの共感度の強さを感じるのですが、示し合わせたわけではないのに、同時代に生きているのは不思議なことですよね。

最果:そうですね。詩を書き始めた10代の頃は、ひとりでジタバタ狭い川で泳いでいるつもりだったのに、ある日水面から顔を出したら世界が違った、って感じがします。川は、いつのまにか複数の川と合流して、随分と広くなっていて、そこでたった一人で泳いでいたはずなのに、気づいたら山戸さんのように同じ感覚で表現されている人が何人もいて。それまで同時代という言葉を聞いてもぴんとこなかったのですが、そのとき「時代」というものに触れた気がしました。

山戸:待ち合わせて、同時代を生きているはずもないのに、不思議ですね。これまで、たった一人の異端児が流行らせた、ポップソングや大衆芸術がありました。それらが、社会を変えたことは幾度も、数え切れぬほどあって、そのくらいのインパクトを最果さんにも感じます。命を燃やして書かれた言葉に、同時代で出会えたことを重く感じています。

自分の詩を読んで、読者の方が「これは私のことだ」と思ってくれることが理想と思っている。(最果)

―今回、ルミネのクリスマスキャンペーンを手がけられましたが、最果さんはそれぞれの詩にどのような思いを込められたのでしょうか?

最果:受験生のとき、インフルエンザ防止のためにマスクをしてキラキラしたクリスマスの街中を歩いていたら、すごく惨めな気持ちになって。「クリスマスなんて」と、嫌いになりかけたんですよね。でも、それが反射的に気持ち悪くも思えて……。

思い返すと、小さな頃クリスマスがすごく好きだったんです。お小遣いをにぎりしめて、本物のもみの木を買いに行ったり、お部屋にリースを飾ってもらったり。いつもよりも街並みや家の中が綺麗で、おとぎ話を部屋の中に入れ込むような非日常感が好きでした。

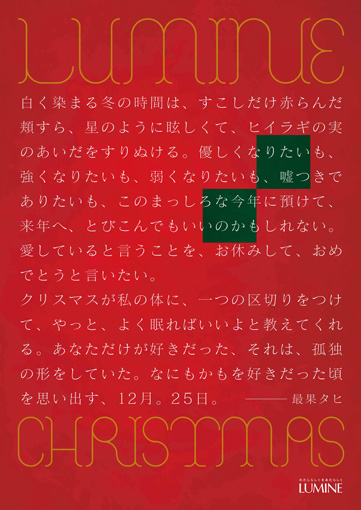

『LUMINE CHRISTMAS~ルミネ×最果タヒの詩の世界~』

『LUMINE CHRISTMAS~ルミネ×最果タヒの詩の世界~』

山戸:最果さんから詩をいただいたとき、おとぎ話と日常が地続きにあるような、美しい静けさを感じましたね。

最果:その感覚が昔から大好きだったのに、その場のさみしさだけを理由に、簡単に嫌いだとか思ってしまって……そのことが当時はとてもショックでした。あの頃から私にとって、クリスマスは子どもの頃の感覚を信じるための季節になりました。クリスマスへの単純な憧れをずっと守ってきたので、このお話とテーマをいただけたときは、とても嬉しかったです!

山戸:私もお声がけいただけ、嬉しかったです。最果さんの詩を他媒体に表出させるときには、その表現自体が詩でなければならないと考えています。映画であれば、劇映画的な物語ではなく、映像詩であるように。今回は朗読という音像詩を意識し、書き下ろされた詩の特別に光っている部分を立体化して、音源化して。共鳴できる方の作品を演出させていただける限りは、最果さんの一番の共感者、共犯者でありたいと思って作りました。

最果:できあがった作品、とても素敵でした。書いているときに想像していた声とギャップが本当になくて、書いていたそのときのことが思い出されました。それでいて肉声になったときの、力強い存在感があって、詩が眼前に立ち上がってくるような、そんな印象を受けました。

山戸:感じていただけ、幸福です。今までほぼお話できる機会もなかったのですが、わからない感情や言葉が、詩の中にひとつもありませんでした。なんというのでしょう、特に……まず、最果さんの詩は、ライブ感が強いんですよね。今生まれている言葉。そして、バーっと勢い良く書かれた動的な部分に対して、何度も推敲された静的な部分がある。それが作るときに、一番苦しい営みだと思います。その命を削るように生まれた二重性が、詩を生かしている。どれも一人称が孤独にさまよっているような感覚が、美しいんですね。闘いの記録だから。

―朗読しているのは成田凌さんの声ですけど、自分の声のようにも聞こえたんですよね。なので、音として聞くことで、詩を目で追っているときには気が付かなかったことを思い起こす、不思議さがありました。

山戸:演じる成田さんにも、自分の過去や未来を行ったり来たりしながら、丁寧に自分の声と向き合って演じてもらいました。実際に演出する時間はごく短いものでしたが、そうだとしても、その瞬間には、書いている最果さんと、同じ切実さで苦しまないといけない。感動しながら読まないと、きっと聴いても感動できないから。まさに劇場的な言葉もあれば、読みながら新しい感覚を得る言葉もありました。詩の中に言葉が置かれているときとはイメージが変わって、成田さんにしか言えない一行が、あの時間の中に、確かに存在していたと思います。ぜひ肉声詩も楽しみにしてもらえたら。

最果:聞いている人が「私にもこういう思いがあった」と、自分の中にも声を見つけていく感覚になる、そんな朗読作品だと思います。私自身も、自分の詩を読んで、読者の方が「これは私のことだ」と思ってくれることが理想と思っているので、そうした言葉の溶け込み方が山戸さんと成田さんによって実現していて嬉しかったです。それこそ、私の中の深くにあった静かな感情が、揺さぶられるような。

その詩や朗読がファッションビルにある、という状況は本当に夢のようだと思います。詩は、本で読むのももちろんいいのですが、街の中で不意打ちに出会うことができれば、もっと日常の呼吸の中に溶け込むようにして読むことができるんじゃないかな、と考えています。私の詩はその人の生活そのものに、重ねて読んでほしいな、と思うので、ビルや街並みの中にあるのはまさに理想的です。

山戸:詩と人々が衝撃的に出会うためだけに成田さんの声があって、その出会いによって、すれ違ってゆく女の子の心に、何かを灯せたら嬉しいですね。

過去の集積だと思っていた素晴らしい物語たちは、もしかしたら未来からの手紙かもしれない。(山戸)

―はじめに、最果さんは子どもの頃のクリスマスには「おとぎ話」のような感覚があるとおっしゃっていましたが、大人になると日常生活と「おとぎ話」は、相反するものだと思っている方がほとんどだと思います。でもお話を伺っていると、おとぎ話と現実世界は地続きにあると感じる。今回のキャンペーンのテーマでもあったという「おとぎ話」は、真実と相反するものではないのでしょうか?

最果:逆に、おとぎ話のほうが真実だと思います。現実に起きていることは真実ではなく、事実ですよね。だって、私たちの感性を育てたものはすごい数のおとぎ話で、その感性を通じて日常を見ているんです。おばあちゃんから聞いた話や本で読んだもの、夢に見たものなど、事実に私の感性がプラスαされて、真実がつくられる。「おとぎ話」は「本当」の一部分だと思います。

山戸:太古から人は物語がないと生きてこられなかった。そして今もなお、素晴らしい物語が生まれ、後世に受け継がれてゆく。この永遠のような営みは、人間の存在証明にもなると思います。奇跡も悲劇も含めて、おとぎ話みたいなことは現実に起きているのだから、おとぎ話=現実逃避ではないんですよね。過去の集積だと思っていた素晴らしい物語たちは、もしかしたら未来からの手紙かもしれない。

最果:それで言うと、クリスマスというのはおとぎ話ではあるけれど、でも「あり得るかもしれない」と抵抗なく信じることができる奇跡的なものだったかもしれません。妖精とかそうしたものは「本当にいるの?」と疑うところから始まるけれど、サンタクロースの場合は、最初、信じることから始まりますよね。サンタさんからのプレゼントを子どもの枕元に置いて、大人も「信じる」ことをまずは応援している。街中もきらびやかで、何かが起こりそうな予感に満ちている。

山戸:うんうん。おとぎ話と現実の境界線がなくなっていくような感覚は、とてもよくわかります。私たちは情報として知らないだけで、この宇宙のどこかでおとぎ話のような真実が今まさに起こっているし、最果さんの詩の中に生きる人にも、その予感を察知しているような眼差しを強く感じます。

最果:眼差しは、私も意識しているものだったので、指摘していただいて嬉しいです。人は自分の感性を通じてしか、物事を見ることができないので、一人称の言葉を書く限り、その人だけの眼差しが描写にも入り込むのだと思っています。「赤いリンゴ」と書いているけれど、他人から見たら緑かもしれない。でも、その人は「赤」と確信をしている。そして、その確信が読む人にも伝わる瞬間があって……。それってある一人の人間の感性が丸ごと、他者に伝わっていくことだと思うんです。そうした、感性が事実を貫いていくような瞬間を言葉にするのが楽しくて、詩を書いているのだと思います。

山戸:『グッドナイト』という詩の中に現れる「バターと塩とキャラメル」というシンプルなフレーズも、本当はバターじゃないかもしれませんよね。彼にとってはバターと名指しただけであって、妖精なのかもしれなかった。そうやって、風景がいくつも重なってくる多層性は最果さんの詩の魅力でもあり、そうした目線を射し込まれることで、自分だけの世界の輪郭も深まる。

自分のためにこしらえる「愛情」もあるはずなんです。(最果)

―「恋人と過ごすクリスマス」だけが幸せのかたちではなくなってきている今、「誰かと過ごす」ことではなく「自分の眼差しで世界を見ること」を描いたこれらの詩はメッセージの強い作品にもなったと思います。今、愛情や幸せのありかたが変わってきていると思いますが、お二人は「愛」をどのように捉えていますか?

最果:愛は恋人からもらうものではなくて、もともと持っている原始的な感覚だと思います。とくに、幼い記憶の中にある両親や周りから与えられたり、求めたりした愛情は、自分にとっての「愛」の定義を形作っているように思います。教えられるのではなくて、潜在的に知っているから、誰かを求めたり、愛したいと思うのではないですかね。

山戸:なるほど。愛情は受け取り方次第で変わってしまうものでもあります。「愛している」という言葉に恐らく事実性はなくて、何を愛と指すのか、きちんと受け取らないといけないんです。そう思うと、言葉によって引き起こされる多くの誤謬も生まれているのですが、同時に言葉があることによって、お互いの真実を探し合いながら生きることのおもしろさも、存在するのだと思います。言葉は愛の証明ではないが、愛を証明する楽しさがある。

最果:「愛」という言葉があることによって、愛というものの定義がとても狭く、息苦しいものになる瞬間もあると思います。「愛」という言葉を使うことで、自分だけの愛情が、一般的な「愛」の形に落とし込まれてしまったり。けれど、自分だけの愛情を、相手がそのまま受け取ってくれているなら、そこに使う言葉は「愛」でもいいんですよね。それだけですべてが通じてしまう。それに、もしかしたら相手がいなくても、その人がその人だけの感情を「愛」というものを確信できているなら、言葉の一般化に飲まれることはないのかもしれない。

―「孤独」という言葉が詩の中で多用されているのも印象的でした。孤独というのは、決して寂しさと等しいわけではないですよね。孤独であることと、愛があることは、共存し得るとも感じました。

最果:愛情は他人とやり取りすることで生まれて、ひとりだと生まれないなんて、そんなことはないはずです。幼い頃の愛されていた記憶が薄れて、「恋人との愛」だけが「愛」のような気がしてくると、だんだん自分の中にある愛情を忘れてしまうのかもしれません。

山戸:孤独だけが知る愛情ですね。過去に最果さんの本の帯に「わたしの指先だけが知る孤独に、そっと光を注ぐように、 あなたの一人称で同時代を生きさせていただきました」という言葉を書かせていただいたことがありましたが、私だけが知っている、知り得る内的な孤独というものが存在して、そこにスポットライトを当ててもらうと、孤独の美しさや得難い感覚が立ちのぼるのだと思いました。クリスマスも、未来への期待と、過去への失望がつまっている、それを内包しているのは、優しい孤独の精神だと思います。

最果:そうですね。孤独は、辛くて悲しくて涙が出るような、悪いものではないと思います。もっと、愛おしいものですよね。「クリスマスだからひとりでいたくない」というお決まりのフレーズがありますけど、本当にひとりは嫌ですか? と思います。ひとりでいる時間から逃げ出したくなるときもあるかもしれないけれど、でもたくさんの人といる時間だって逃げ出したくなるときだってあるはずで。さみしさや辛さって、孤独とは全く別のところからきた感情なんじゃないかなあ、と思うんです。ひとり=孤独=寂しい、ではないはず、と。逆にいえば、ひとりがなによりも心地よいときもたくさんあって……。

だから、自分のためにこしらえる「愛情」もあるはずなんです。そういうことを思い出せる人は、孤独にさみしさを感じないし、他人からの愛情も自分でこしらえた愛情も、きちんと受け取っていける人なのだと思います。

- キャンペーン情報

-

-

『LUMINE CHRISTMAS~ルミネ×最果タヒの詩の世界~』では、最果タヒさんに5編の詩を書き下ろしていただきました。期間中、この5編の詩を、各方面で活躍のクリエイターが独自の手法で表現し、イメージビジュアルから館内装飾や、ウェブサイトにいたるまで、ルミネ全体を詩の世界で包みこみます。さらに、23日24日はルミネゼロにて2日間限定の『LUMINE LYRICAL CHRISTMAS~五感で読む、ルミネ×最果タヒの詩の世界~』を開催。

- イベント情報

-

- 『LUMINE LYRICAL CHRISTMAS~五感で読む、ルミネ×最果タヒの詩の世界~』

-

2017年12月23日(土)、12月24日(日)12:00~18:00

会場:東京都 新宿 LUMINE 0(NEWoMan新宿 5F)ルミネクリスマスの世界を体感できるスペースとして、最果タヒさんの詩を、五感で楽しむことができる、2日間だけの幻想的な空間がルミネゼロに登場します! この会場限定で聴くことの出来る、成田凌さんによる詩の朗読の試聴体験のほか、視覚、触覚、味覚、嗅覚のインスタレーションをお楽しみいただけます。さらに、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」会員さまには、抽選で各日200組400名さまをスペシャルライブにご招待いたします! ここでしか見ることの出来ない、ここでしか体験することのできない2日間を展開します。

『SPECIAL LIVE』

会場:東京都 新宿 LUMINE 0(NEWoMan新宿 5F)

2017年12月23日(土)14:00~15:00

出演:青葉市子2017年12月24日(日)14:00~15:00

出演:NUUAMM応募方法:

1.ルミネのアプリ「ONE LUMINE」をダウンロード

2.「ONE LIMINE」のマイページ内にあるイベント応募バナーをタップして応募画面へ

- プロフィール

-

- 最果タヒ (さいはて たひ)

-

詩人。中原中也賞・現代詩花椿賞。最新詩集『愛の縫い目はここ』がリトルモアより発売中。その他、詩集に『死んでしまう系のぼくらに』『空が分裂する』『グッドモーニング』などがあり、2017年5月に詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』が映画化された。また、小説に『十代に共感する奴はみんな嘘つき』、エッセイ集に『きみの言い訳は最高の芸術』『もぐ∞』、対談集に『ことばの恐竜』などがある。11月22日に、清川あさみとの共著『千年後の百人一首』が発売予定。

- 山戸結希 (やまと ゆうき)

-

2014年、『5つ数えれば君の夢』が渋谷シネマライズの監督最年少記録で公開され、『おとぎ話みたい』がテアトル新宿のレイトショー観客動員を13年ぶりに更新。2015年、第24回日本映画プロフェッショナル大賞新人監督賞受賞。2016年、乃木坂46、Little Glee Monster、RADWIMPSのMVを監督し、小松菜奈・菅田将暉W主演『溺れるナイフ』が全国ロードショーされ異例のヒットを記録。2017年、ブルボン「アルフォートミニチョコレート」や、カネボウ化粧品「suisai」の広告映像も手がけている。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-