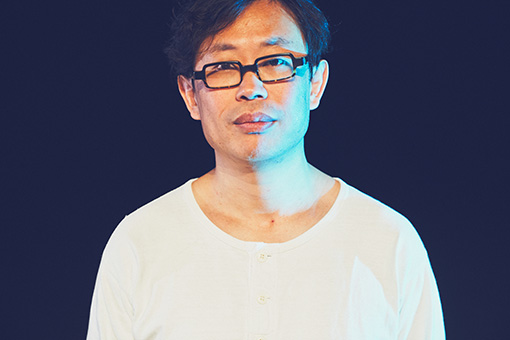

チェルフィッチュを主宰する演出家・劇作家の岡田利規は、だらだらしたり言い淀んだりする言葉、意味もなく動いてしまう手足など、私たちが日常のなかで無意識に行ってしまう発話や身振りを舞台上に持ち込む演出で脚光を浴びた。ある種の「リアリティー」を探る演劇的実験は、東日本大震災を挟んでさらに先鋭化し、世界各地で熱狂的な評価を受けるようになった。

そんな彼の新たな挑戦が、横浜で進みつつある。『三月の5日間』リクリエーションは、チェルフィッチュの代表作の改作だが、圧倒的に新しいなにかを扱うことになるだろう。

岡田が北京で見た21世紀の中国。20代の若者たちの身体感覚。そして大きく変化する日本と世界の状況。そのすべてが、新しい『三月の5日間』に影響している。チェルフィッチュ結成20周年という節目の年の終わりに、これまでとこれから、そして現在を聞いた。

僕と僕が作る作品は20年でものすごく変わってきた。

—今年はチェルフィッチュが結成してちょうど20年です。その間に戦争と日本の若者たちの関わりを描いた『三月の5日間』で『岸田國士戯曲賞』を受賞し、この数年は海外での作品制作も活動の基軸になっています。岡田さんはこの20年をどう振り返りますか?

岡田:正直言うと、昔を振り返るのが苦手なんですよね。

—それは、ミュージシャンがよく言う「過去は振り返らない、いまの俺を見てくれ」っていう感じですか?

岡田:ていうか、単純に恥ずかしい(笑)。もちろん20年の積み重ねは事実としてあるから全然振り返りますけど。

—たしかに2013年に演劇論を出版(『遡行 変形していくための演劇論』)しているように、岡田さんは自作についてかなり語っていますよね。

岡田:そうですね。僕と僕が作る作品は20年でものすごく変わってきたと思います。特にいまは『三月の5日間』のリクリエーションの最中で、過去に上演したテキストと直に向き合ってもいるので「全然ちがうなあ」と強く感じてます。2004年の初演と、それ以降の再演で大事にしていたこと、そしていまの自分の関心も大きく違ってますからね。

岡田利規『遡行 変形していくための演劇論』(Amazonで購入する)

自分の変化が、ピーター・ブルックのやってきたこととまるっきり同じじゃないかって思ったんです。

—『三月の5日間』リクリエーションでは、役者を25歳以下に限定し、その男女比を大幅に変更しています。ひょっとすると最近のLGBTQ(セクシャルマイノリティーの略称)の人たちを巡る変化を反映した改作なのかと思ったのですが。

岡田:それは強く意図してるわけじゃないです。単純な話、オーディションをやって「この人いいな」と思って選んだのが女性5人、男性2人だったというのがまずひとつ。

それと『三月の5日間』のテキストって「劇中の役と役者の関係が1:1じゃなくてもいいんじゃないか?」って発想からはじまっているので、役と演じる本人のジェンダーは全然自由なんですよ。

—『三月の5日間』の特徴に、俳優の演じる役が次々と入れ替わったり、役の背景を説明する「語り手」が別にいたりする演出がありますね。自分のアイデンティティーを他人にあっけなく委ねていく。

岡田:そうそう。それを土台にして、たぶん初演のときは2000年前後の自分たちの身体や言葉をそのまま舞台に上げるってことをやりたかったんです。いかにも演劇っぽい身振りではなくて、そのままの現実をポンと舞台に上げたかった。

でも、この数年は「現象」のようなものを舞台で起こして、その経験を観客に与えるってことをすごくやってきた。そういう変化です。でもねえ、昨日の通し稽古を見て、いまの自分のモードも変えなきゃいけない気がしてきたんですよ。ピーター・ブルックっているじゃないですか。

—イギリス出身の演出家ですね。舞台美術がほとんどない空間で、俳優と観客の想像力にリアリティーを植え付けていくような、きわめて技巧的な演出で知られています。

岡田:あれもしかするとブルックみたいになっちゃってるんじゃないかって思っちゃったんですよね。もちろんブルックは素晴らしいですよ。でもひとりいればいいですよね。だから昨日、「こういうのはこれでやめにしようかな」って思いました。

—では、今回の『三月の5日間』で、この数年の演出手法は最後になる?

岡田:徹底的に新しい次のなにかを見つけないとつまらないぞって思いました。でもいかんせん昨日はじめて思ったことなので、気が変わる可能性も大ですけど(笑)。

北京の20代の若者たちがこの先の未来を捉える予感が、東京とはまるで違うと感じた。

—そもそも『三月の5日間』をリクリエーションすることになったきっかけはなんだったのでしょうか?

岡田:直接的な理由は、一昨年はじめて北京に行ったことです。ペンハオ劇場というところで、『三月の5日間』のリーディング公演を見に行ったのですが、すごく面白かった。観客として上演の雰囲気を体験したことも大きかったし、北京の街自体が持っている「若さ」に刺激を受けて、ここで実際に『三月の5日間』を上演してみたらどうなるだろうって思ったんです。

—中国の「若さ」はたしかに刺激的です。先日、中国の作品をいくつか見たのですが、作品の荒々しさにカルチャーの瑞々しい鮮度を感じたし、それを支える経済の活況を強く感じました。

岡田:僕が感じたものをシンプルに言うと「未来」です。僕らが中国を「若い」と言うときって、例えば東京と比較して若い、と感じるわけです。北京の20代の若者たちがこの先の未来を捉える予感が、東京とはまるで違うと感じた。もちろん東京にも若い人はたくさんいるけれど、都市としての東京に僕は若さを感じない。そんなようなことです。

じつは僕も先月、六本木のスーパーデラックスで中国の作品を見たんですよ。スン・シャオシンの『恋の骨折り損 ―空愛①場―』。

スン・シャオシン『恋の骨折り損 ―空愛①場―』Photo:Hibiki Miyazawa(Alloposidae)

—ネット通販に興じる中国の若い女の子たちが出てくる演劇ですね。日本のアニメ、アイドルカルチャーの中国での影響力を感じさせる内容でした。

岡田:年下の知り合いから感想を聞いたんですけど、否定的な声が結構ありました。というのは、作品が描こうとしてるある種の狂騒が、日本のユースカルチャーと近いからで、人によっては古く見えてしまうから。

でも僕は面白かったんです。あのなかで扱われているような日本のポップカルチャーというかユースカルチャーに僕は関心がないんだけれど、現代の中国社会のなかでいろんな意味で苦しみながら生きている中国の若い人たちにとっての慰めに、日本のカルチャーがなっていることを作品を通して追体験できたのは、とてもよかった。

—シャオシン自身も、日本のキャラクターゲーム『艦隊これくしょん -艦これ-』などが中国の若者たちの気休め、空気の抜きどころになっているんだと話していましたね。

岡田:1964年の東京オリンピックを見た人から聞いたんですけど、高度経済成長期の東京と、いまの北京は似ているそうです。つまり東京オリンピック当時の東京は若かった。その共通点が『三月の5日間』を中国で上演したいと思ったことに関係しているんだと思います。

優れた人の演技を見る経験というのは、作品の時間をエキサイティングでセクシーなものにしてくれるんです。

—何度か稽古を拝見して特に感じたのが、役者の皆さんの若さです。個人的に、そこには30代、40代の人とは異なる決定的な世代の差を感じました。

岡田:役者を25歳以下に限定した時点で「なにかが持ち込まれるだろうな」っていう漠然とした直感はありました。そしてそれは実際に作品に持ち込まれています。世代よりも個人間の差を僕は強く感じるタイプなのですが、今回はちょっと違う感覚がある。

今回の7人の役者たちは、上の世代よりも見られることのスキルに優れている。たぶんそれはまあ、Instagramだとかそういうのが理由で、それは既に語り尽くされた状況論的な理由なんでしょうが。

—SNSで第三者から行動を見られることが当たり前で、自撮りを通して客観視することに長けている。

岡田:演劇ってなんだかんだ言って、観客と役者の「見る / 見られる」の関係ですから、見られるスキルが優れているっていうのはすごく強いことです。そういう役者の演技は、作品の時間をエキサイティングでセクシーなものとして経験させてくれる。

だから、7人が演劇に持ち込んでくれる「なにか」に僕はすごく期待しています。そして、それを使わせてもらう演出家の側は、それをちゃんと生かしていかなきゃって思ってます。

![岡田利規『三月の5日間[リクリエイテッド版]』](https://former-cdn.cinra.net/uploads/img/interview/201712-chelfitsch-photo12.jpg)

岡田利規『三月の5日間[リクリエイテッド版]』(Amazonで購入する)

この20年ですごく変化した。そのチャンスを与えてくれたのが『三月の5日間』でした。

—今回の公演ビジュアルは写真家の小林健太さんの作品です。金髪の男性の後ろ姿はとってもデジタル的に見えますが、画像処理によってぐにゃりと歪んだ部分は、むしろとても生々しく見える。

それは、稽古で感じた役者の皆さんの演技にも通じている気がしました。デジタル特有のスピード感で演技に必要なものを一瞬で掴み取ってくるセンスを持ちつつ、同時に生き物らしい混沌も抱えているような。

岡田:たしかに。僕らが小さい頃にもコンピュータはあったけれど無機質なものでした。それがいつ頃からかオーガニックな質感をともなうようになって来たことを覚えています。個人的にはそれはビョークの音楽に触れたときにはじめて受けた感覚だった。コンピュータで作られているのに、ものすごく肉々しい。小林さんのビジュアルも、そういう生の感じがありますよね。

—そういった質感の変化が、岡田さんに「変わらなきゃ」という気持ちを抱かせたのでしょうか?

岡田:うーん……。今回の稽古で僕は「アクロバット」って言葉をよく使っています。「今日はアクロバットがちゃんとできてたね」とか「今日はなんだかぬるっと流れちゃったね」と言いながら演出していて、そのときも気づいたんですよね、たしかピーター・ブルックも「内面のアクロバット」って言葉を使ってたなって。それで思わず「げっ!」っとなったんですけど(笑)。

—そこで言うアクロバットって、サーカスや中国雑技団のような技巧的なものですか?

岡田:はい。

—しかし、今回でそれにピリオドを打とうとしているんですよね。

岡田:やめようとしているのは、「想像」を観客に与えるべき最たるものとして打ち出していくというやり方ですね。もちろんそのやり方が持っている力はいまだに強く信じてるから、本当に終わりにするかは自信がないですけど(苦笑)。でも、決別して次に行きたいと思ってるのは確かです。

—『三月の5日間』って、本当に多くの人が評価した作品ですよね。それを構造や座組みを一新してリクリエーションするというのは、それ自体が新しい出発なのかと思ったのですが、ひょっとするといまの「岡田利規」と「チェルフィッチュ」にケリをつけるために、無意識に召喚されたのかもしれませんね。

岡田:いまの僕の気分はそうです。そして、それでいいと思っています。最初に言ったように、僕はこの20年ですごく変化しました。その変化のチャンスを与えてくれたのが『三月の5日間』でした。岸田戯曲賞をいただけて、その後もたくさんの公演をすることもできた。日本語の通じない国で演る経験もすごくさせてくれたし。

だから、『三月の5日間』はこれまでの僕たちの活動の方向を作ったきっかけなんですよね。その流れの上に『わたしたちは無傷な別人である』(2010年)も、『わかったさんのクッキー』(2015年)もある。それを、「ここで終わりにしないといけない」と思ってきているというのは、自分のヒストリーとして考えると面白いことだと思います。

言葉も文化も共有できない場所や人がいる事実が、僕に「自分のことを知らない人」に向けて作品を作る意識を芽生えさせる。

—2016年に『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』をミュンヘンのカンマーシュピーレ劇場で制作して以降、岡田さんの海外での新作制作が本格化しました。今年2月に発表された『NŌ THEATER』は、現在もレパートリーとして上演が続いています。作品が世界中で上演を重ねていることを、どう思っていますか?

岡田:上演って積み重なるほどよくなるんです。それを自分の感覚で言うと「1回上演するごとにその作品は1歳成長する」。10回上演されたものは10歳だし、40回だと40歳。この定義は100回超えはじめると意味をなさなくなってきますが(笑)。

—『三月の5日間』はまさにそうですね。

岡田:そういうときに、いろんな環境のもとで上演することは、作品自体が持っている「なにか」を浮き彫りにしてくれます。同じ街、同じ社会のなかで生きている人なら「たしかにそうだよね」って理解できても、言葉も文化も共有できない場所では、まったく反応が変わる。

世界にはそんな場所や人が山ほどいるっていう当然の事実に直面するわけです。それが僕に「自分のことを知らない人」に向けて作品を作る意識を芽生えさせるんです。子供のために作った『わかったさんのクッキー』は、その意識と経験がなければ作ろうとも思わなかったでしょう。それは演劇を作る人間である自分にとって、すごく大きな財産になっています。

『わかったさんのクッキー』(2016年)7/16-7/21@KAAT神奈川芸術劇場 中スタジオ / 企画・製作:KAAT神奈川芸術劇場 ©Kikuko Usuyama

—岡田さんにとって、日本人の子供も「自分のことを知らない人」ということですか?

岡田:そうです。それをさらに過激に考えていくと「劇場に来ない人」「もう死んでいる人」「まだ生まれていない人」まで及んでいく(笑)。特にヨーロッパは劇場に通うということと階級社会が密接で、どんなにチケットが安くても労働者階級の人たちが劇場に来ることはほとんどありません。そうすると、なおさら劇場に来ない人たちのことを考えざるをえない。

よい演劇を作ることが社会をよくするのか、いまの僕にはよくわらないです。

—『地面と床』(2013年)などをはじめ、岡田さんはしきりに「幽霊=もう死んでいる人」についての作品を作ってきましたが、それも海外での経験に端を発していたんですね。

岡田:日本で生活していると目に見えることだけに慣れてしまうけれど、幽霊に限らず、社会構造とか民族とか、目に見えないものは常にある。ヨーロッパから帰ってくると、それがとても理解できます。

—その変化が、岡田さんの作品をさまざまな意味で「社会化」した?

岡田:ある部分はそうです。でも、それがいいことなのかどうか。よい演劇を作ることが社会をよくするのか、いまの僕にはよくわらないです。

例えば、今回の『三月の5日間』の準備段階でも話してたんですが、チェルフィッチュはもっとダサいチラシを作るべきかもしれないってときどき思うんです。チェルフィッチュのチラシってかっこいいじゃないですか?

—そうですね(笑)。

岡田:それってある意味「排除」ですよね。ある傾向の人を惹きつけてはいると思います。でもある人には「自分のものではない」と感じさせている。「それでいいのか?」と思うわけです。

でもそんなこと言いながら今回、実際にそれはやっていない。それは要は僕自身が、「ダサくていい」と心から思っているわけではないからです。たくさんの人に演劇を見に来てほしいって、どのレベルで僕らは思っているのか? 少なくとも僕は、そんなに本気では思ってないんだと思います。

—一種の「排除」を無くすことは必要ではない、と。

岡田:そのことを僕はそんなに悪いと思ってないのでしょう。本当に思っていたら、そこは絶対に変えているはずだから。「それでいいんだ」と思っているのでしょう。だから、いまの時点での僕は「演劇は、社会を変えることではない」と思っているのでしょう。

- イベント情報

-

- チェルフィッチュ

『「三月の5日間」リクリエーション』 -

作・演出:岡田利規

出演:

朝倉千恵子

石倉来輝

板橋優里

渋谷采郁

中間アヤカ

米川幸リオン

渡邊まな実横浜公演

2017年12月1日(金)~12月20日(水)全22公演

会場:神奈川県 横浜 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

料金:

前売 一般3,500円 24歳以下1,750円 高校生以下1,000円

当日 一般4,000円豊橋公演

2018年1月27日(土)、1月28日(日)全2公演

会場:愛知県 穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペース

料金:一般3,000円 24歳以下1,500円 高校生以下1,000円京都公演

2018年1月30日(火)~2月4日(日)全8公演

会場:京都府 ロームシアター京都 ノースホール

料金:

前売 一般3,500円 25歳以下2,500円

当日4,000円香川公演

2018年2月11日(日)、2月12日(月・祝)

会場:香川県 四国学院大学 ノトススタジオ名古屋公演

2018年2月16日(金)、2月17日(土)全2公演

会場:愛知県 愛知県芸術劇場 小ホール

料金:一般3,000円 25歳以下1,000円長野公演

2018年2月24日(土)、2月25日(日)

会場:長野県 長野市芸術館 アクトスペース山口公演

2018年3月10日(土)

会場:山口県 山口情報芸術センター[YCAM] スタジオA

- チェルフィッチュ

- プロフィール

-

- 岡田利規 (おかだ としき)

-

1973年横浜生まれ、熊本在住。演劇作家/小説家/チェルフィッチュ主宰。活動は従来の演劇の概念を覆すとみなされ国内外で注目される。2005年『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。同年7月『クーラー』で「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2005ー次代を担う振付家の発掘ー」最終選考会に出場。07年デビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』を新潮社より発表し、翌年第2回大江健三郎賞受賞。12年より、岸田國士戯曲賞の審査員を務める。13年には初の演劇論集『遡行 変形していくための演劇論』、14年には戯曲集『現在地』を河出書房新社より刊行。14年、東京都現代美術館にて映像インスタレーション作品『4つの瑣末な 駅のあるある』を発表して以降、15年同館での企画展の一部展示会場のキュレーションや、16年さいたまトリエンナーレでの新作展示など、美術展覧会へも活動の幅を広げ、「映像演劇」という新たな手法による作品制作に取り組んでいる。15年初の子供向け作品KAATキッズプログラム『わかったさんのクッキー』の台本・演出を担当。同年、アジア最大規模の文化複合施設Asian Culture Center(光州/韓国)のオープニングプログラムとして初の日韓共同制作作品『God Bless Baseball』を発表。16年、瀬戸内国際芸術祭にて長谷川祐子によるキュレーションのもと、ダンサー・振付家の森山未來との共作パフォーマンスプロジェクト『in a silent way』を滞在制作、発表。16年よりドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレのレパートリー作品の演出を3シーズンにわたって務める。

- チェルフィッチュ

-

岡田利規が全作品の脚本と演出を務める演劇カンパニーとして1997年に設立。独特な言葉と身体の関係性を用いた手法が評価され、現代を代表する演劇カンパニーとして国内外で高い注目を集める。その日常的所作を誇張しているような/していないようなだらだらとしてノイジーな身体性はときにダンス的とも評価される。2007年ヨーロッパ・パフォーミングアーツ界の最重要フェスティバルと称されるクンステン・フェスティバル・デザール2007(ブリュッセル/ベルギー)にて『三月の5日間』が初めての国外進出を果たして以降、アジア、欧州、北米にわたる計70都市で上演。11年には『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』が、モントリオール(カナダ)の演劇批評家協会の批評家賞を受賞。つねに言葉と身体の関係性を軸に方法論を更新し続け、12年『現在地』以降はフィクションへの探求のもと創作に取り組んでいる。13年5月クンステン・フェスティバル・デザールの委嘱作品として『地面と床』、14年5月演劇界のトリエンナーレとも呼ばれるTheater der Welt 2014(マンハイム/ドイツ)の委嘱作品として『スーパープレミアムソフトWバニラリッチ』を発表。16年3月KYOTO EXPERIMENTにて、世界8都市共同製作作品『部屋に流れる時間の旅』を発表。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-