印象派の画家たちと同時代を生きながら、孤高とも言える幻想的な絵画表現を切り拓いた画家。それがオディロン・ルドンです。異形のクリーチャーやミステリアスな光景を描いた「黒の世界」。その気配を残しつつ花開いた、妖しくも美しい「色彩の世界」。いずれにおいても重要な役割を果たすのが、木々や花々などの姿です。

そこに注目したのが、三菱一号館美術館の『ルドン−秘密の花園』展。かつてブルゴーニュの城館を彩った大作『グラン・ブーケ(大きな花束)』を目玉に、ルドンと植物の秘められた親密な関係に迫る企画です。

3月某日、デザインユニット「KIGI」の植原亮輔さん、渡邉良重さんの二人が同展を訪れました。そのユニット名に植物の持つ可能性を込めた彼ら。手がける作品にも、ユニークな花瓶や、色とりどりの花々を描いたものなど、人と自然の関わりにつながるものが多くあります。

とはいえ、実は共に「ルドン好きというわけではなかった」という二人。そんな気持ちが会場をめぐっている内に変化していったようです。その理由はどこにあったのでしょうか? 同展監修者である、三菱一号館美術館の安井裕雄さんとお話してもらいました。

ルドンの絵は実物を間近で見ると、自然物を見つめているような感覚になる。(植原)

—今日は、実は特にルドン好きではないというお二人が、展覧会を巡るうちにだんだん「面白い」「良いね」と変化していったのが印象的でした。

植原:僕は最初「ルドン=幻想的」という印象と、展覧会タイトルの「秘密の花園」から女性的なイメージもあったんですね。自分も割と女性的な感覚はある方だと思うんですが、いまの自分の気分ではないな、と正直思っていました。

渡邉:そうか……、植原くんはKIGIとして私と一緒にやっていることで「いつも可愛いものをデザインしている」というイメージを持たれることも多くて、それがちょっと嫌っていうのも関係あるのでは?(笑)

植原:あるかもしれない(苦笑)。まあ、二人が全く同じことをしてもつまらないし、逆に互いに引っ張り合うくらいの関係がクリエイションの上ではいい関係だと思っています。

左から、渡邉良重、植原亮輔 / 『眼をとじて』(1900年以降)岐阜県美術館蔵

—なるほど。植原さんのルドンへのイメージが実物を前にして変わったのは、抱いていたイメージを裏切られた感じですか?

植原:というより、「美しい花を見るとすごく癒される」というようなシンプルな気持ちに近いですね。ルドンの絵は実物を間近で見ると、それこそ自然物を見つめている感覚になる。

『祈り、顔、花』(1893年頃)ボルドー美術館(オルセー美術館より寄託)

植原:展示前半の黒い石版画群も、カタログなどの印刷物で見る限り、僕はそんなに惹かれないんです。でも実物を見ると、モノクロームの絵のなかに、階調の豊かな幅がしっかり見えて、そこに感動します。それは彼が鮮やかな色彩を用いるようになってからの絵も同じで、展覧会のハイライトである食堂装飾画の数々もそうですね。

『「夜」Ⅱ.男は夜の風景の中で孤独だった』(1886年)三菱一号館美術館蔵

ドムシー男爵の城館の食堂壁画15枚のうち、『黄色い背景の樹』(1900-1901年)オルセー美術館蔵

渡邉:その食堂装飾のなかでも、やはり『グラン・ブーケ(大きな花束)』が印象的でした。実物があんなに大きかったというのも含め、驚きがあった。それと、なぜか昔の絵という感じがしなかったのも印象的です。本物を前にすると、実際は100年以上前の絵だということにショックを受けましたね。

安井:たしかに、お二人がいまおっしゃったことは、ルドンという画家にとっての不幸かもしれません。つまり、印刷物やモニターを通じてその魅力を伝えるのが難しい。でも彼がもしいまのお二人の言葉を聞いたら、大喜びしていると思います。実物を前にしてこそ体験できる豊かさで勝負した身としては、これ以上の言葉はないでしょう。

これらの装飾画は全16点、ロベール・ド・ドムシー男爵に依頼されたルドンが60歳にして描き上げたもので、15点はフランスのオルセー美術館が収蔵、『グラン・ブーケ』1点のみが、様々な経緯を得て、三菱一号館美術館のコレクションになっています。

安井裕雄(三菱一号館美術館・『ルドン−秘密の花園』展監修者)

1893年にロベール・ド・ドムシー男爵は、城館の大食堂の壁面全体を覆う装飾をルドンに任せた。その全16点の装飾画が本展で一堂に会している / ドムシー男爵の城館の食堂壁画15枚のうち A.『黄色い背景の樹』B.『人物』 C.『人物(黄色い花)』 D.『黄色い背景の樹』 E.『ひな菊』 F.『花とナナカマドの実』 G.『花のフリーズ(赤いひな菊)』 H.『花と実のフリーズ』(1900-1901年) オルセー美術館蔵 Photo©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

—ルドンというと、日本では澁澤龍彦や水木しげるも関心を持った、奇妙な生き物たちのモノクロ石版画も有名ですね。

安井:そうですね。今回はそのなかからも、植物を主なキーワードに多数出展されています。

渡邉:前からいいなと思っていた石版画が実はルドンの作品だったり、初めて見て「これは好きだ」と思えた絵もあったり、いろんな出会いがありました。今回お誘いを受けたとき、「実はルドンってあんまり好きじゃないかも」と心配しつつやってきたのですが……、やっぱり好きでした。

どこに行きたいかと聞かれたら、高山植物の生えている山や、百合や水仙やクロッカスが自生する場所に行ってみたいんです。(渡邉)

—ルドンは若い頃、風景画家のカミーユ・コローから「不確かなものの傍には、確かなものを置いてごらん」と助言を受けたとか。そう聞くと、ルドン絵画の不確かな要素である幻想性に対して、そこに描かれた大樹がよりリアルな「確かなもの」として相乗効果をもたらすようにも思えます。お二人にも、自然が表現の起点になることはありますか?

植原:自然って、そもそも人間の力では敵わない存在だと思います。だからこそすべての人が自然に憧れる。さらにそのなかで、木はこういうもので、花や蝶、海はこう、という認識にみんなの共通言語に近い何かがあるから、表現の軸になりやすいのではと思います。それは単に方法論ということだけではない「何か」。

KIGIの代表的シリーズの最新版、D-BROS フラワーベース『Hope Forever Blossoming』(2018年)

—KIGIの活動においても、そういうことがありますか?

植原:KIGIをスタートさせたとき、樹木という存在はクリエイティブの象徴だと考えました。根から養分を吸い上げ、地面に芽が出て幹が伸び、枝葉に分かれて花や実をつける。そのあり様が、クリエイションの一連の流れに重なる気がしたんです。さらにそれが仕組みとして整ってくると、広がって「森」になる。

これが会社としてのKIGIのコンセプトにもなっています。「吸い上げて、一つになり、また広がる」というこの構造は、様々な物事に当てはまると思うし、木はそれを僕らに象徴的に見せてくれているという感覚がありますね。

渡邉:私は山のある土地で木々に囲まれて育ったし、学校の行き帰りも獣道みたいなところを通っていて、春には山桜やヤマツツジ、藤の花が咲いている、という環境でした。それがごく自然なことだという感覚があります。ちなみに、ある人に「木があなたを応援している」と言われたこともあって。

—木が応援している?

渡邉:これはかなりスピリチュアルな話ですけど、私の実家の裏山の木が応援してくれているって言うんです、その人は。「木はもともとそうした力を持っていて、あなたたちがKIGIと名乗ることになったのも、植さんはああいう説明をしてるけど、実は良重さん家の後ろの山の木がその名前をつけさせたのよ」って言われて。

植原:いやいや、僕がつけたんですよ(笑)。

渡邉:ともあれ(笑)、質問にお答えすると、私は私でそうした経験も通じて、木はとても力を持った存在だと感じてきました。それと、「KIGI=木々」という言葉は、1本の木を単位としてみたとき「2本以上~無限」を意味することも意識しています。最初は二人で始めたけど、それが無限に広がっていっても、やっぱり「KIGI」。この会社で作ったもので、一番気に入っているのがこのKIGIという名前かもしれない、というくらいの思いがあります。

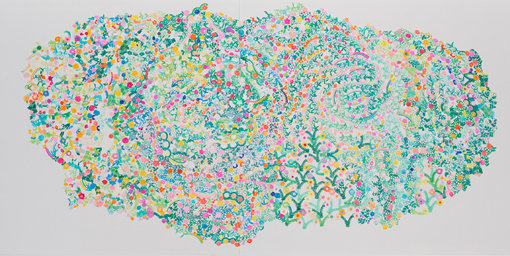

渡邉良重『集合 ASSEMBLE』(2013年)無数のレースペーパーをカットし、色を塗って重ねた作品

安井:興味深いお話ですね。ルドンの場合、幼少期をボルドーの田舎にいる親戚に預けられて育っていて、そこでふれた自然が創作にも影響しているはずです。

荒れ地のような一面もある土地だったようですが、そうすると大きな木が生えている場所には地下水がある、ということになるんですね。先ほどのコローの言葉と関連づけると、大地に根ざした大樹というのは、彼の作品を特徴づける「不思議なもの」の依りどころ、と考えることもできると思います。

安井:もう一つ、彼の友人で植物学者だったアルマン・クラヴォーの影響も大きかったようです。クラヴォーはルドンを「目に見えない世界」に導いたようなところもあるし、ボードレールなどの文学世界をルドンが知るきっかけも作っています。ちなみにルドンは後にボードレールの『悪の華』の挿絵を描いてもいますね。

渡邉:私はああいう、ちょっと不気味で幻想的なのも好きですね。不気味だけど何だか可愛いなと思えるものもあって。

—KIGIの作品にも、自然とのかかわりを連想させるものは少なくないですね。プロダクトとして10年以上人気の「フラワーベース」や、書籍を開くと蝶々が一羽あらわれる「時間の標本」など。渡邉さんの重要な表現手法であるイラストレーションでも、しばしば花が登場します。

渡邉:私は、どこに行きたいかと聞かれたら、高山植物の生えている山や、花の咲いている湿原、百合や水仙やクロッカスの球根が自生する場所に行きたい。とにかくそういうものを見ていたい。

私は生物的なことではなく、「かたちと色」に興味があるんです。それと匂いもですかね。花々のいるところに行きたいんだけど、なかなか行けないから、自分で描いている。

絵本『BROOCH』(絵:渡邉良重、文:内田也哉子、2004年)

—自分が見たいものを作っているとも言えそうですね。ルドンの場合は?

安井:残念ながらルドン自身は、花について言葉をほとんど残していないんです。でも自分が描く花々は、「現実と、想像上の世界のちょうど接するあたりにいるもの」という言い方をしていますね。つまり、現実であり、同時に空想でもあるものを表現しているという。『グラン・ブーケ』もまさにそんな絵のように思えます。

自分もいつか死ぬのだから、何かを残していきたいな、なんて思っちゃいましたね。(植原)

—ルドンは実質的なデビューが39歳と遅咲きで、『グラン・ブーケ』を含むドムシー男爵の食堂装飾を手がけたときは既に60歳。1年をかけてあの大きな絵画群を一人で仕上げたそうです。

渡邉:アーティストには多いですよね、ずっと一人で作る人が。

植原:でも、一人で作るといっても、必ずそばに誰かがいるんですよ。この装飾画も、言ってみればルドンとドムシー男爵のコラボレーションみたいなところはありますよね。

安井:たしかに、ドムシー男爵がいなければこれらの作品は生まれなかったと言えます。装飾画についてルドンといろいろ意見を交わしたり、彼を旅行に連れ出したり、いろいろやっていますね。「注文の多い男爵」ですよ、きっと(笑)。

渡邉:でも、ドムシー男爵もセンスのいい方だったんじゃないですかね。最後にあったような、ひな菊やナナカマドを大胆な余白と構図で配した装飾画なんかは、100年前にあれをよく受け入れたなあ……と思った。ルドンはいい人に巡り合ったんですね。

『花とナナカマドの実』(1900-1901年)オルセー美術館蔵

安井:やはり一人でできるものではなかった、ということはあると思います。お客さんが受け入れて、買ってくれないといけない。ルドンの場合は最初、文学愛好者たちの間で話題になったんですね。それで挿画的なものも手がけるようになりますが、やはり自分が本来は画家であるという気持ちがあったのではないでしょうか。

それでドムシー男爵のようなパトロンがついた時に、一気に方向転換したんです。色も増えてきますし、大きな壁画も依頼されて、自分が本業だと思える仕事を、やらせてもらえたのじゃないでしょうか。そうした意味では、どんなものでも、クリエイティブにおけるクライアントとの関係は重要だと言えそうですね。

渡邉:どこかデザイナー的な感覚に通じるところもありそうですね。

安井:そうなんです。ルドンの場合、一筋縄ではいかない依頼主が相手だから、新しさをどんどん取り入れていったと考えることもできます。やはりそこは、インタラクティブな作り方をしているんだと思いますね。

—ルドンがその創作人生を通じて植物という存在を扱ってきたことが、創作を続けていく上での大事な部分であるように思います。

渡邉:何にしても続けていくなかで変化もしますし、一方で変わらない部分もあるということでしょうね。私は大学時代、中学の先生を目指しながら、描いたり作ったりしていたんですが、当時からの友人が最近の私の仕事を見て「変わらないね」っていうんです。褒め言葉だったのだろうけれど、自分ではそれなりに進化したと思っていたから、ちょっとショックで(苦笑)。でも一方で、表現は変わっても「変わらないもの」があるのかなと思ったりしました。

—先ほど、ルドンの絵が100年前のものとは思えないというお話もありましたが、もしかしたらそういうスケールでのお話かもしれませんね。

渡邉:そういえば、今日ここにくるまで自分では全く思ってもみなかったけれど、私がその大学時代に唯一描いた油絵があるんです。それは女性が花束を抱えた絵なんですけど、もしかして私、知らないうちにルドンの影響も受けていたのかな……って思った。ルドンの絵って教科書でも見たことがあるから。

—植原さんはKIGIの活動でも、大元の考え方の部分や、タイポグラフィーなどのお仕事を担うことが多いように思いますが、継続と変化という点ではいかがですか?

植原:常に、自分にできないことに挑戦するのが重要かと思っています。タイポグラフィーがすごく好きなのも、自分がまだうまくできていないと感じているからなんですね。小学5年生のころからレタリングが好きで、レタリングやタイポグラフィーをもっとやりたいという気持ちが自分の根っこにあるのがわかって、デザインの方向に進んだんです。

大学の頃に絵も描いていたのですが、これが結構、自分で見てもいい完成度なんですよ(笑)。でもキャンバスに描く絵に関しては、ある時に一旦辞めたんです。

渡邉:でもこういう展覧会に行くと、描きたくならない? 自分の時間をずっと描くことに注げるのは、すごく羨ましくなります。

植原:そう。昔描いてたようにまた描いてみたい、なんて思っちゃいますね(笑)。デザインというのは、作ってもそれが瞬時に消費されるので、ある意味「残らない」仕組みなんです。世に出した時に多少は影響を与えるけれど、その影響をもらった人たちが何となく似たものをどんどん作っていって、そのうち誰が最初に作ったのかもわからない状況になっていく。そうしてデザインはどんどん「死んでいく」。だから余計に、新しいものを作らないといけなくなる。

だけど絵画というのは「そこにある状態」そのものを作るわけだから。ルドンは自然物のような存在感のある絵を描いたように思います。そう考えると、自分もいつか死ぬのだから、自分も何かを残していきたいな、なんて思っちゃいましたね。

—今日は、ルドンにそこまでは関心がなかったというスタートから、意外な展開も含めて興味深いお話を聞かせていただきました。読者のなかにも、ルドンの絵画に対して「食わず嫌い」な人々もいるかもしれません。最後にそういった方へメッセージをいただけますか?

植原:仕事柄の感想になってしまいますが、この展覧会は広報物のグラフィックなども、対象がいわゆる「ルドン好きな大人の絵画ファン」にすごく絞って作り込んでいる印象でした。でも、そこから外れている若い人たちにとっても、この展覧会はいい体験ができると思う。実物の、本物の絵を見るっていう点で。

渡邉:そうですね。この展覧会は、鑑賞した後に「私もやってみようかな」と描きたくなる人、作りたくなる人がいっぱいいるんじゃないかな。私も、もっと美術展に行こうかなと思いました(笑)。

- イベント情報

-

- 『ルドン―秘密の花園』

-

2018年2月8日(木)~5月20日(日)

会場:東京都 丸の内 三菱一号館美術館

- プロフィール

-

- KIGI (きぎ)

-

植原亮輔、渡邉良重により2012年に設立。ブランディング、グラフィック、プロダクト、ファッション等、幅広くクリエイティブ活動を行なう。二人はDRAFT Co.,Ltd.在籍中、1999年よりプロダクトブランドD-BROSの活動をきっかけに共働し始め、沢山の代表的なデザインワークを生み出している。滋賀県の伝統工芸の職人たちと、陶器・家具・布製品などのブランドKIKOF (2014年~)を、糸井重里氏が主宰する「ほぼ日」と洋服のブランドCACUMA(2013年~)を立ち上げ、さらに、2015年東京・白金にオリジナルショップ&ギャラリー「OUR FAVOURITE SHOP」をオープンさせた。他にもデザインワークの流れのなかで作品制作をして展覧会をするなど、自在な発想と表現力であらゆるジャンルを横断しながら、クリエイションの新しいあり方を探し、活動している。KIKOFのプロダクトとブランドデザインで2015年度の東京ADCグランプリを受賞。また、亀倉雄策賞をそれぞれ受賞。(植原・第11回/渡邉・第19回)

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-