フランス人作家、オリヴィエ・ブルドーの小説『ボージャングルを待ちながら』は、エキセントリックな生き方を選んだ家族の物語だ。人生を深刻に受け止めるのではなく、享楽を友人として日々を謳歌する姿には、まばゆい自由の輝きが満ちている。しかし、そこには同時に、逃れ難い「狂気」や「破滅」の影も見え隠れする。喜びと哀しみが共存するドリーミーでビターな同小説は、フランスで刊行されるや大ベストセラーとなり、現在は映画版の企画が進んでいるそうだ。

同様に、日本だけでなく海外でも人気を集めているのがドリアン助川の小説『あん』。街の小さなどら焼き店を舞台に、人と人とのつながり、ハンセン病への偏見を主題とした同作も、人生の矛盾と衝突の先にある小さな光を描いている。『ボージャングルを待ちながら』を記したブルドーと、『あん』を記した助川。異なる国で書かれた2つの「共存の物語」を巡る対話をお届けする。

シンプルな物語こそ、私はいちばん美しいと思っています。(オリヴィエ)

—まずは、お互いの作品に対する感想を伺えますでしょうか?

助川:オリヴィエさんの『ボージャングルを待ちながら』(2017年、オリヴィエ・ブルドー著、集英社)は、「お父さんがハエを銛でとっていた」という最初の描写から惹きつけられました。この一行にピンとくるか否かで、この本の印象は決まります。

銛と蝿のくだりを読んだ僕は「オリヴィエさんは自分と同じ種類の人間なんじゃないか!?」と思ったんです。なぜなら私も、子どもの頃に「クラスで2番目に可愛い子を守るために、蟹と戦う」という空想をしていたからです。そのあとのどのページも、宝石のような輝きに満ちていますね。

オリヴィエ:1番きれいな子よりも、2番目にきれいな子を守るという行為には、ポエジーがありますね。

助川:最初から自分には1番は無理だな、って気持ちもありました(笑)。

オリヴィエ:私も助川さんの『あん』(2013年、ドリアン助川著、ポプラ社)を読ませていただきました。この作品には、「シンプリシティー」の魅力があると思います。つまり、きわめて単純な文体と内容で、人々を深い感動へと至らせる力。シンプルな物語こそ、私はいちばん美しいと思っています。

助川:『あん』は完成までに、ずいぶん時間のかかった本でした。ハンセン病について正面から書くというのは日本ではタブーのひとつで、誰も怒らせない、誰も傷つかないように書くことの入り口がずっと見えなかった。でも、療養所の中に入っていって、甘いものを作り続けている人たちを知ったときに、一気にゲートが開けたんです。

オリヴィエ:日本では1996年までハンセン病の元患者は隔離状態だったそうですね。すごく最近のことで驚きました。偶然なのですが、ニューカレドニアに住む私の叔母が、ハンセン病患者の支援をする教会の運営に関わっています。ですから、患者がその見た目ゆえに社会から距離を取られてしまうことを私自身もよく知っています。この大きな差別を扱っていることにも感銘を受けました。

助川:ありがとうございます。

オリヴィエ:さらに差別の問題を超えて、『あん』が取り上げている重要な要素は「世代間の伝達」です。私はそれにもっとも心打たれます。残念なことに、現在の社会からは伝達が消えてしまっています。

助川:そうですね。私はハンセン病そのものを描きたかったわけではなく、それぞれの人が生きている意味のようなものを描きたかったんですよ。

オリヴィエ:その思いは率直に伝わりました。だから、『あん』はほんの数行の描写だけで、すべての登場人物に愛着を覚えます。もう、その人たちから離れたくなくなってしまう。愛しくなってしまう。これは、まさに言葉の力です。

オリヴィエ:実は日本に着いて、まだ時差ボケが治っていないこともあって、今朝4時に映画の『あん』(2015年、河瀨直美監督)をホテルのベッドの中で見始めました。そして夜が明ける頃に、私は泣いていました。すべての俳優さんが素晴らしく、シンプルな演技によってポエジーを生み出している。これは小説における言葉のシンプルさと対応していると感じます。感情を外に向かって、わっと出す感じではないんです。

助川:嬉しい感想、本当にありがとうございます。『ボージャングルを待ちながら』も映画化の準備が進んでいると聞きました。いつか私も、朝4時にあなたの映画を見たいと思います(笑)。

独創性やポエジーは、学校と両立しないものです。(オリヴィエ)

助川:オリヴィエさんが『あん』について言ってくださった「ポエジー」は、『ボージャングルを待ちながら』にも強く感じます。あらゆるページで、悲しみの中に輝きがある。ここには、あなたの独特の世界観があるのではないでしょうか? 少し逸脱したところから世界を見ていると思います。

オリヴィエ:そうですね。それは私と助川さんに共通するところだと思います。

助川:そこで子ども時代のお話を聞きたいのです。私はよく小学校から抜け出す問題児だったのですが、オリヴィエさんもそうでしたか?

オリヴィエ:学校からエスケープすることはありませんでしたが、かなり悪い生徒でしたよ(笑)。私はとても厳格な両親のもとで子ども時代を過ごしたのですが、それゆえに先生やみんなと一緒に歩くのが嫌でした。行列の前でも後ろでもなく、少し離れたところを並走するように生きてきた気がします。

そこが自分の場所だと30数年間思ってきたのです。ですが「それは間違いだったのかもしれない」と一度だけ考えたことがあります。そしてその瞬間に、鬱が始まってしまった。『ボージャングルを待ちながら』はその時期に書いたものなんです。

助川:学校的なものに対する不信感というのは、作品を読むと伝わってきます。多くの読者の共感を得るところでしょう。

オリヴィエ:その点に関しては、少し自伝的な部分もあるかもしれません。悪い成績を取って怒られたりする学校での失敗は、学校を卒業したあとの大人たちから共感を得られるものなんです。

助川:学校という現実の中でちょっとずれている自分。世界の流れについていけない自分。そういうところから、オリヴィエさんの独特の視点と色が生まれてきたのかもしれませんね。

私自身の昔話をさせてください。雨が降ったあとの紫陽花を見て、それをちぎり絵で作るという学校の課題がありました。すべての花びらの上に水滴が乗っていて、光り輝いていました。だから、私は金と銀の色紙だけで紫陽花を作ったんです。ところが、学校の先生は僕の絵にだけ花マルをくれなかったんですよ。「こんな紫陽花はありません」と言われました。

僕は、自分が見た通りに作ったんだけれど、それを嘘だと思う人もいる。『ボージャングル』では嘘がたくさん描かれますが、オリヴィエさんが嘘をこんなに美しく書いてくださったことに、「嘘つき」として扱われてきた僕は感謝の気持ちでいっぱいになりました。

オリヴィエ:私が小学校の先生であれば、金色の紫陽花にいちばんよい点数をあげたと思いますよ。残念ながら独創性やポエジーは、学校と両立しないものです。

それに、もし仮にいつも本当のことばかり言っていては、人生は「永遠の戦争」のようになってしまう。ときに嘘は、人々と平和に生きるために必要なものです。

助川:『ボージャングルを待ちながら』には、いわゆる政治の世界で飛び交うようなつまらない嘘がひとつも出てきませんね。ある種の狂気の世界に生きるお母さんを受け入れるために、あらゆる常識の枠組みを広げていくしかない。そのための美しい嘘が満載です。

オリヴィエ・ブルドー『ボージャングルを待ちながら』(Amazonで見る)

映画『あん』には、俳優の持つ力、映画のマジックを感じる瞬間がありました。(助川)

オリヴィエ:私も、助川さんにぜひ質問したいことがあるんです。『あん』の映画化にあたって、助川さんは脚本制作に参加されましたか? そして、できあがった内容に満足しましたか?

助川:脚本は、最初に自分で書いたんです。そしてそれを河瀬(直美)監督にお渡しして、「あとは好きに使ってください。僕の名前も出さなくてかまいませんから」とお伝えしました。

オリヴィエ:素晴らしいプレゼントですね。

助川:じつによく監督してくださったと思っています。主演の樹木希林さんと永瀬正敏さんは、演技を飛び越えてアドリブでいろいろやり出す2人です。後半に2人が療養所の中で出会って、甘いぜんざいを食べるシーンがありますね。そこで永瀬さんは泣き出してしまう。

オリヴィエ:まさに私もそこで泣いてしまいました。

助川:脚本には、そのシーンはなかったんです。つまり永瀬さんは、突然に泣き出したんです。そしてスタッフ全員も泣きながら撮影していた。あれは俳優の持つ力、映画のマジックを感じる瞬間でした。河瀬監督は、樹木希林さん演じる1人の女性が哲学者になっていく心の過程を、丹念にかたちにしてくださいました。

オリヴィエ:主演の女優さんは本当に素晴らしかったです! 私のおばあさんになってほしいと思うほどでした。

助川:実は、『あん』を執筆していたときから私の頭の中にあったのは希林さんが演じているイメージだったんですよ。

ドリアン助川『あん』(Amazonで見る)

オリヴィエ:これは契約の都合で絶対に明かすことができないのですが、実は映画化する『ボージャングルを待ちながら』のお母さんも、ある女優を重ねながら描いていたんです。そして、うまくいけば映画版の主演に迎えることができそうなんです。

助川:それは素晴らしい!

オリヴィエ:助川さんも私も、夢が現実になり、その現実がもともと描いていた夢以上に錯乱したものになっていますね。これ以上のマジックはありません。

そもそも『ボージャングルを待ちながら』には、映画の影響が大きくありました。パーティーの場面がありますが、あれはトルーマン・カポーティ原作の『ティファニーで朝食を』(1961年、ブレイク・エドワーズ監督)をイメージしています。

あの作品で、酔った人物が部屋で倒れるときに「ティンバー!」と叫ぶシーンがありますね。これはアメリカで木こりが大きな木を倒すときの叫び声なんですが、それを私の本にも大いに取り入れています。

助川:素敵なシーンですね。

オリヴィエ:『ボージャングルを待ちながら』の映画では、原作にはないいくつかのシーンが付け足される予定で、それは「自分も思いついていればよかった!」とちょっと悔しくなってしまうくらい素晴らしいシーンなんです。

狂気の中にはポエジーがあり、優美さもあるのです。(オリヴィエ)

助川:パーティーというと、『ボージャングルを待ちながら』では精神病院でダンスをするシーンがありますね。表題になっているニーナ・シモンの名曲"ボージャングルを待ちながら"を聴きながらあのページを読むと、社会に戻ることのできない精神病院の暗く陰鬱な雰囲気が一気に変わります。とても美しく輝くようです。

オリヴィエ:私は、これまでの人生で失敗を重ね続けてきました。「失敗の王子」とでも名乗ったほうがよいくらいです(笑)。そうすると、ある種の方法で世界を見ることを余儀なくされます。つまり、失敗をジョークにして自ら笑わなければならないということです。

それは知的な体操であって、重々しいことを軽く、悲しいことをおかしくします。そういった傾向は、子ども時代から続いていました。『ボージャングルを待ちながら』の中で、狂気というテーマをときに軽快に扱っているのもそれが理由です。

助川:そのユーモアに対する捉え方は、とてもよく理解できます。

オリヴィエ:もちろん狂気は本人や周囲の人たちにとっては大きな悲劇です。けれども、狂気の中にはポエジーがあり、優美さもあるのです。

いま私が住んでいるスペインの村にも、気がふれた隣人が住んでいます。その人が母のところにやってきてエディット・ピアフの"バラ色の人生"を歌ってくれたことがあって、母は感動して涙を流していました。非常に貧しい暮らしと狂気とともに生きる彼は、30秒の素晴らしい歌、素晴らしい瞬間を母に捧げてくれたのです。それこそまさに、私がやろうとしていることです。

生きることに対して、味わいや喜びを感じるようになったのは50歳を過ぎてからです。(助川)

助川:あなたは狂気だけでなく、「老いること」も主題にしていますね。老いは人間誰しもが直面しなければいけない問題ですが、日本人は特に若さを失い、走れなくなったり、顔に皺が増えることに大きな憂いを覚えます。ですがオリヴィエさんの感性は、老いることの孤独や悲しみにも美を見出している気がしました。

オリヴィエ:老いていくこと自体が、私は美しいと思うのです。『あん』で樹木希林さんが演じた徳江さんは年老いた女性ですが、美しいと思います。威厳があり、知恵を持っていて。私自身も、彼女のようにはやく年をとりたいと思っています。

助川:私もそう思っているんです。これは表向きの嘘でもなんでもなく、本当の話ですよ(笑)。若い頃、私は本当に生きることをつらく感じていました。

オリヴィエ:助川さんは、道化姿で詩を詠んでいるそうですね?

助川:最近はそうなんですが、若い頃は髪の毛を逆立ててバンド活動をしていました。それなりに注目もされましたが、まったく売れなかった。だから、ある程度年齢を重ねれば、よい時代が来るだろうかと思っていたんですよ。

オリヴィエ:いまのほうがよいと思いますか?

助川:ええ。生きることに対して、味わいや喜びを感じるようになったのは50歳を過ぎてからです。

オリヴィエ:では、わたしの未来も明るいですね! 私は子ども時代を監獄で過ごすように生きてきました。大人になって、ようやくなんだか後ろめたい感情から解放されたと思うのです。年をとればとるほど自由になれる。

助川:私も、野球も勉強も人並みな子どもで、できることと言えば森の中に入っていって、葉っぱの輝きをじっと見ていることでした。でも、それは誰からも評価されないんです。

オリヴィエ:私もそうでしたよ。やっぱり共通点がたくさんありますね。

私が本を書くのは、読者とのあいだにどのようなイマジネーションを結べるかが気になるからです。(助川)

助川:私も自分の立ち位置がわからないまま、もがいて生きてきました。私たちが、世間からちょっとずれている人たちを小説の主人公にするのは、お互いのバックボーンによるのかもしれませんね。

オリヴィエ:まったくそうです。意図的に世界の外にはみ出した人か、外側に押し出されてしまった人たちです。でも、そういった人たちこそが、社会を夢見させるということはよくあります。彼らは自由で、夢を持っているからです。助川さんは、いま新しい小説をお書きですか?

助川:はい。オリヴィエさんの小説にも、たくさんの宝石のような瞬間が散りばめられていますが、いま私は、猫の瞳の中に宝石を見る人の小説を書いています。

オリヴィエ:ずいぶん謎めいたストーリーのようですね。

助川:まだ書き始めたばかりなので、どこに向かうかわかりませんけれど(笑)。私が本を書くのは、読者とのあいだにどのようなイマジネーションを結べるかが気になるからです。オリヴィエさんはいかがですか?

オリヴィエ:私の本には「銛でハエをとる」、『あん』には「あずきを聴く」という文章がありますね。これは両方ともとても不条理で、かつポエティックな文章です。しかし、そこにこそ読者が興味を持ってくれる。これは奇跡だと思います。この奇妙な奇跡が、読者の手を引いてどこかへ導くようなあり方が私の求めるものかもしれません。

助川:私も導かれるように読んでしまいましたよ。それも3回も! 『ボージャングルを待ちながら』には親子3人がスペインに車で逃避行するシーンがありますが、あそこは不思議と嗅覚を刺激されます。車内にひどい臭いが充満して、お父さんとお母さんはハーブを使って匂いを変えてみせます。あの瞬間の想像力の膨らみは、まるで自分がその場にいるような感覚でした。

物語の結末は、とても厳しい人生の断片を描いていますが、私には、主人公の男の子と、彼が飼っている鳥「マドモアゼル・ツケタシ」が一緒に並んで田舎道を歩いている情景が鮮やかに想像できるんです。

オリヴィエ:私は、(想像の中で)先週あの子と電話で話しましたよ(笑)。彼は、まさに田舎道を一緒に散歩していたそうです。

助川:電話で話す様子も、いままさに頭に浮かびました(笑)。

- リリース情報

-

- 『ボージャングルを待ちながら』

-

著者:オリヴィエ・ブルドー

翻訳:金子ゆき子

2017年9月27日(水)発売

価格:1,836円

発行:集英社

-

- 『あん』(文庫版)

-

著者:ドリアン助川

2015年4月3日(金)発売

価格:648円

発行:ポプラ社

- プロフィール

-

- オリヴィエ・ブルドー

-

1980年フランス・ナント生まれ。10年間、不動産関係の仕事についていたが失業。様々な職を転々としながら小説を書くも、まったく出版されず、失意の後、スペインにて7週間で書き上げた『ボージャングルを待ちながら』でデビュー。たちまち50万部を超える大ヒットとなった。世界30カ国で翻訳され、本国での舞台化、漫画化(BD)も大成功。映画化も進行中。

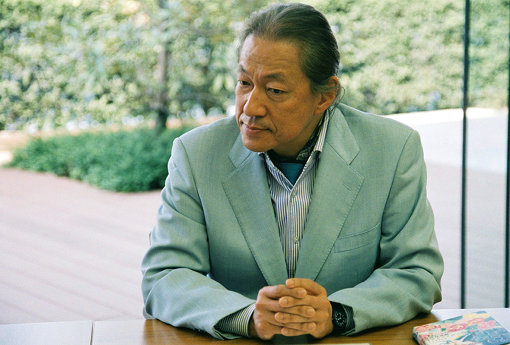

- ドリアン助川 (どりあん すけがわ)

-

1962年、東京都生まれ。詩人・作家・道化師。早稲田大学第一文学部東洋哲学科卒。放送作家等を経て、1990年「叫ぶ詩人の会」を結成、話題に。1995年から2000年までラジオ深夜放送のパーソナリティーを務め伝説的な人気を博す。明川哲也の筆名で『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』(文春文庫)、『花鯛』(文藝春秋)等、ドリアン助川で『バカボンのパパと読む「老子」』(角川SSC新書)、『ピンザの島』、『多摩川物語』(ともにポプラ社)等、著書多数。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-