過去を美化せず、現代を見つめること。それが未来を志向することだということ。その思いを、アニメーションの可能性を切り拓いてきた作り手・細田守は、7月20日公開の最新作『未来のミライ』で宣言する。

本作は、4歳の男の子である主人公が、ときに恐る恐る、ときに大胆に、世界と戯れ、そして成長していく――そのフレッシュな手触りそのものを封じ込めた、彼の新境地となるエンターテイメントだ。

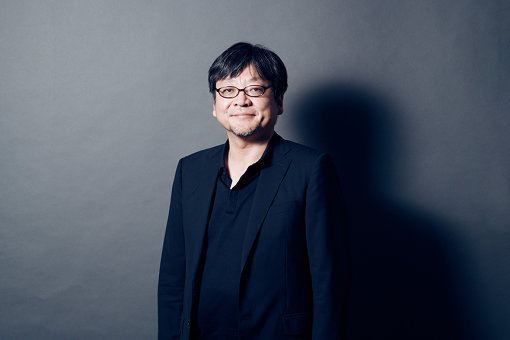

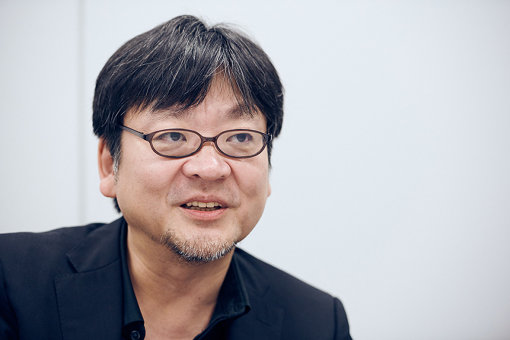

『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』で、現代や家族と向き合ってきた細田監督。現代の家族像から、子どもに対する誠実な姿勢、さらには「なぜアニメーションで表現するのか」というテーマについて、彼に語りつくしてもらった。

星野源さんの「現代の父親」っぷりには、本当にビックリしたんです。

インタビューは、いたってリラックスしたムードで始まった。5月には『第71回カンヌ国際映画祭』の「監督週間」で上映。6月下旬には、キャストと共に登壇しての完成披露試写が行われた。『未来のミライ』という、細田守監督にとってかけがえのない雛鳥(ひなどり)が、いままさに世の中に向けて羽ばたこうというタイミングでの取材だった。

細田:すごくドキドキしているのは例年と変わらないんです。でも今回は『カンヌ』があったし、さらに完成披露試写でも「カンヌで1回経験しているから落ち着けるかな」と思ったら、やっぱりドキドキしました。きっと初日はもっとドキドキするはずで……結局変わらないんじゃないかな(笑)。

「ハハハハハ!」と明るい笑い声を上げながら、クシャッとした笑顔を見せる。誰に対しても丁寧に、そして真摯に受け答えする、ベテランとは思えぬ物腰。そのフラットな態度が、『未来のミライ』における世界観へとつながっていることを、インタビューを通して徐々に知ることになった。

4歳の男の子・くんちゃん(声:上白石萌歌)を主人公に据え、その男の子の目線で映画全体を描いた本作。おとうさん、おかあさん、ゆっこと名づけられた犬と共に、小さな庭のある家に暮らす少年の成長譚だ。

ある日、家族に待望の妹が生まれる。めでたい出来事のはずなのだが、くんちゃんにとってはひとつの試練が訪れる。それまで独占していた両親の愛情が、一気に妹へと注がれてしまうのだ。

ただでさえ甘えん坊のくんちゃん。自分に気を配ってくれない両親に、そして突然与えられた兄としての立場に、彼は混乱し、泣きわめき、かんしゃくを起こす。そんなくんちゃんを「お兄ちゃん」と呼ぶミライちゃん(黒木華)が、未来から突然、庭に現れて……1軒の家にほぼ舞台を限定しながら、庭を通じて時空を超えた冒険が繰り広げられるファンタジー作品となった。

インタビューは、取材班が心動かされた両親役、おかあさんを演じた麻生久美子と、おとうさんを演じた星野源の話から進んでいった。新たな生命の誕生にあたふたしながらも、精いっぱい毎日をおくる夫婦の姿を、見事に声で表現した2人。麻生は、子育てと仕事を両立させる母親の姿を、どこまでも自然体で演じていた。

細田:シナリオの段階から、おかあさんは麻生さんにお願いしようと思って、決めていたんですよ……『おおかみこどもの雨と雪』(2012年)、『バケモノの子』(2015年)と、ずっと作品に出てもらっているし。子どもの年齢も一緒なんです。「ママ友」と言えばいいのか、同じような時間を生きているという点で、おかあさんのモデルの一部なんですね。

そんな麻生が演じるおかあさんに叱咤激励されるのが、星野扮するおとうさんだ。独立したばかりのフリーの建築家で、自宅で仕事をしながら、くんちゃん、そしてその妹の日中の育児を担う。赤ちゃんを抱くだけでも不安がり、わずかな隙間の時間に仕事をしようとするも、パソコンを前にうつらうつら……まるで私たちの周囲にいるような父親の姿を、声を通じて体現していた。

細田:星野さんは今回初めてお会いしたんです。以前からすごく魅力的な方だとは思っていたんですが、実際にご一緒して、どうしてこんなに素晴らしく「現代の父親」を表現できるんだろうと、舌を巻きました。

「現代の父親」が意味するところは何なのか。そう尋ねると、細田監督はそのまませきを切ったかのように、『未来のミライ』の核心へと突き進んでいった。

細田:いま、父親って、表現するのがすごく難しい存在だと思うんです。昔は父親の役割をみんな演じていたので、父親をやるというのは、そんな大変じゃなかったんですよ。父親っぽくやればよかったんですから。でもいまは、そうじゃない。だからこそ、星野さんの「現代の父親」っぷりには、本当にビックリしたんです。

いまは、決まった「家族」という型がない時代なんです。

実際の父親もそれを演じる人間も、誰もが型通りの父親を演じていた、とはどういうことだろうか。

左から、くんちゃん、ミライちゃん/ ©2018 スタジオ地図

細田:つまり、そもそも家族というものが一種のロールプレイというか、演じているようなものだった。どの家庭でも同じ役割や機能がある……父親は外に働きに出て、母親は家の中にいて、子どもは2人以上いて、というのが決められた家族像で、みんながそれに合わせていた。

でもこの家族像は太古の昔からあるのではなくて、近代が生み出した像であり、ひとつの型であるわけですよね。役として演じる側も、型に沿って父親を演じればいいから、楽だった。現実の父親たちも演じていたぐらいですから。

いま、なぜそうじゃないかというと、決まった「家族」という型がない時代なんです。それはこの映画のテーマのひとつでもあります。決まった型の家族を描いているのではない。もう、家族のあり方を、それぞれ自分たちで探して、自分たちで決めるような時代ですよね。

働き方も変化して、常識が変わっていく中で、たとえばオーディションで「おとうさんを演じてください」と言っても、型にはまった父親を演じてしまっては、全然リアリティーがない時代になったんです。

「星野さんは、そうじゃなかった」と細田は続けた。「すでにこうした問題意識があって、いまの家族というものを見極めた上で、演じてらっしゃった。何も特別な話もせず、すり合わせもなく、そうした意識が一致したんです。そんな星野さんと麻生さんがおとうさん、おかあさんですから、もう最高なんですね(笑)」。人懐っこい笑みが、またその顔に浮かんだ。

夫婦も模索しながら家族をやっているし、親をやっていることを、子どもに見せたほうがいいと思います。

では、そうした両親の造形と共に、4歳の子どもを描くとは、どういう意味があるのだろうか。映画の序盤、降り出した雪を掴んだのに、手の中でとけていってしまう様子を見たくんちゃんは「ふしぎ……」とひと言つぶやく。

子どもにとっては世界のすべてが不思議であり、昨日まで自分のことしか見ていなかった両親が妹のことしか見なくなるのも不思議だ。妹が生まれた瞬間「おにいちゃん」になることさえ解せないだろう。いや、未来から「ミライちゃん」が現れ、驚くくんちゃんと共に時空を飛びこえていく本作では、家族自体が不思議なものとして、相対化されている印象さえある。

左から、妹のミライちゃんとくんちゃん/ ©2018 スタジオ地図

意外なことに、「家族映画」の担い手と思われがちな細田は、まず何よりも「子どもを主人公に、子どもを中心に映画を作ってきた」という。「家族を描く以前に、子どもを描く。その上での家族というスタンスで、自分はやってきました。それが文脈的に、いまでは『家族を描く監督』、という話になっているんですけど」と前置きした上で、彼は言葉を紡いだ。

細田:自分自身、子どもに見せる顔と、裏で夫婦で話している顔を使い分けない親でありたいな、とすごく思うんですよ。親にも本音と建前が、つまり子どもの知らない親の顔があって……というのは、それはそれでひとつ、含蓄があるかもしれませんね。

でも僕はやっぱり、子どもに信用される親になりたい。子どもに対して「大人には大人の事情がある」という態度をとるのは、二枚舌のようで不誠実だと思うんです。夫婦も悩みながら、模索しながら、家族をやっているし、親をやっているということを子どもに見せたほうがいいんじゃないか、と感じているんですね。

細田:一般的なアニメーションでは、子どもが出てくるときの親って、役割としての親しか出てこないとか、子どもの成長を肯定するために、あえてアンチテーゼとして描く、ということがよくありますよね。そうではなく、子どものリアリティーの世界の中で、ちゃんと親のリアリティーも描きたい。それがつまり、子どもに対して誠実な態度なんじゃないかと思うんです。

そうした思いは、父親が建てたと思しき自宅の造形にまで行き渡っている。壁で区切られるのではなく、窓によってまさにガラス張りの家となっているくんちゃんの家は、プロダクションデザインに人気建築家・谷尻誠らを招いて作りあげたものだ。

「過去を美化して描きたくない」ということはものすごく強く思っています。

その家の中庭から、くんちゃんは、未来へ、そして過去へと、時空を自在に飛びこえて冒険を繰り広げていく。そこで彼が気づくのは、親と自分の前後へと遥かに伸びていく、家族の営みと、大きな生命のサイクルだ。

どんな親も最初から親だったのではなく、子どもだった時代がある。その子どもが、やがて親と似たような戸惑いを抱えながら、自身も親となっていく――。しかし、そうした過去を描く上で「ノスタルジックに過去を美化したくない、ということは、ものすごく強く思っている」と、細田は語気を強めた。

細田:タイトルも未来のほうを向いていると宣言しています。現代を批判するとき、「いまの社会はよくない、昔はよかった」と、よく言われますよね。でも、僕たち自身が、いかにいまの問題を解決して、未来に向かえるのか、と考えたいし、描きたいんです。

過去を美化する態度には強い反発心さえあります。もっとちゃんと、しっかりと「現代」を描写したい。そして、そこから見える未来に目を向けたいんです。

そこでふと疑問を抱く。現代を、現実を描きたいのならば、なぜアニメーションなのだろうか? 率直な問いをぶつけてみた。「そうですよね。現代をちゃんと描写したいんだったら、どうして実写を撮らないんですか、なぜドキュメンタリー的なアプローチをしないんですか、という疑問はあるかもしれないですね」。そういって細田は、アニメーションへの思いを語り始めた。

アニメーションというのはジャンルとして見られがちですが、僕はそう思いません。

細田:僕は観客に対して、より現実感を浮かび上がらせる手法のひとつとしてアニメーションがあると思います。これは別に、僕が言い出したことではありません。最初にこう言ったのは高畑勲さんです。アニメーションというのは、ものすごく一生懸命、その対象を突きつめて観察して、描写することによって、写真で見る以上の現実を浮かび上がらせることができるものなんです。

高畑は、ほぼ2~3頭身のキャラクターによる『ホーホケキョ となりの山田君くん』(1999年)にあってでさえ、人物はどのように動くのか徹底して考え抜いていた。そのようなアニメーション観を引き継ぎながら、その先に、細田はアニメーションがなしうる可能性を見つめている。

細田:もっと言えば、西洋美術史における写真が登場して以降の絵画の存在理由、みたいなことと一致してくるのでは、と。アニメーションのほうが、現実を表現しうる……できるとはいいません、しうるんだ、と信じています。アニメーションだからこそ、現実や日常を描く意味がある、と。

あともうひとつ。アニメーションという技法を使えば、実写の映画が表現できないような視点から、作品を描くことができるんです。『未来のミライ』であれば、「4歳児の視点で家族を見たら、こんなふうに見えます」ということですね。実写では4歳児を演出しきることは難しいでしょうから。まったく異なる視点の物語を、映画史の中に刻み付けることができるという意味でも、僕はアニメーションにメリットを感じているんです。

その4歳児ならではの、アニメーションならではの描写として注目するべきは、予告映像でも使われている、くんちゃんと、とある女の子が家の中ではしゃぎまわり、飛び跳ねるシーンだ。

『おおかみこどもの雨と雪』でも、雪の斜面を転がり落ちながら高らかに笑い声を上げる子どもたちの姿が描かれていたが、こうした子どもたちが爆発させるエネルギーの描写は、『未来のミライ』においても監督こだわりのシーンだったという。

細田:ああいうシーンも、おそらくですが、映画史の中で珍しいシーンだと思います。これまで映画の中の子どもというのは、もっとかわいそうだったり、悲劇的だったり、もしくはその反動でスーパーヒーローっぽい超能力を持っているような描き方をされてきた。でも、ああいう生なましさ――気持ちが解放されて、「むちゃくちゃやったる!」みたいな(笑)、大人だったらとてもできない、子どもの欲望のままにみなぎるエネルギーや気持ちを、「部屋の中で暴れまくる」という描写で表現したんです。

あれは僕としては一種、純文学的に描いたところさえあります。「こんな描写、いままでないな、新鮮だな」って。だから自分としても痛快だったし、ご覧いただく皆さんにとっても、面白いシーンだと思うんですよね。そうしたシーンにふさわしく、田中敦子さん(『サマーウォーズ』や『バケモノの子』、ジブリ作品など、1970年代から活躍する名アニメーター)というめちゃくちゃパワフルな方に描いていただいているんですよ。こういうことが、アニメーション表現で可能なんだということを、楽しんで堪能してほしい、届いてほしいと願っています。

『未来のミライ』の中で、4歳児のくんちゃんは、1軒の家の中庭から世界に飛び立ち、その鮮やかな手触りと、自分が立っている場所を知っていくことになる。同様に『未来のミライ』という作品自体が、アニメーションという1軒の家から、不思議に満ちた世界と楽し気に取っ組み合い、感じたことのない喜びを引き出そうとしているように見える。

そのチャレンジに対しては、さまざまな見方、バラエティー豊かな感想が出てくるだろう。それくらい『未来のミライ』は、細田作品における新たな挑戦であり、新境地なのである。

細田:普通、アニメーションというのはジャンルとして見られがちですよね。つまり、アニメーションは子どものもので、子ども向けのことが描かれているだろう、と。僕はそうは思いません。アニメーションは、技法であり、視点だと考えています。

実写映画の150年の歴史の中で、才能ある監督が何本もの名作をものにしてきていますが、その中に、アニメーションという技法で、まったく新しい、面白い視点を刻み込むことができるとすれば、それはすごく意義があることだと感じます。

ジャンルという枠を外して、アニメーションというものを、もっとイノベイティブにとらえて僕らは作っていますし、ぜひ皆さんにも、そうしたジャンルにとらわれずに見ていただければ嬉しいですね。

細田守『未来のミライ』ポスタービジュアル/ ©2018 スタジオ地図(サイトを見る)

- 作品情報

-

- 『未来のミライ』

-

2018年7月20日(金)から全国東宝系で公開

監督・脚本・原作:細田守

音楽:高木正勝

オープニングテーマ:山下達郎“ミライのテーマ”

エンディングテーマ:山下達郎“うたのきしゃ”

声の出演:

上白石萌歌

黒木華

星野源

麻生久美子

吉原光夫

宮崎美子

役所広司

福山雅治

配給:東宝

プロデューサー:齋藤優一郎

企画・制作:スタジオ地図

- プロフィール

-

- 細田守 (ほそだ まもる)

-

1967年生まれ、富山県出身。金沢美術工芸大学卒業後、1991年に東映動画(現・東映アニメーション)へ入社。アニメーターを経て、1997年にTVアニメ「ゲゲゲの鬼太郎(第4期)」で演出家に。1999年に『劇場版デジモンアドベンチャー』で映画監督デビュー。2000年の監督2作目、『劇場版デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』の先進性が話題となる。その後、フリーとなり、2006年に公開した『時をかける少女』(原作:筒井康隆)が記録的なロングランとなり、国内外で注目を集める。2009年に監督自身初となるオリジナル作品『サマーウォーズ』を発表。2011年に自身のアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」を設立し、『おおかみこどもの雨と雪』(12)、『バケモノの子』(15)と3年おきに話題作を送り出し、国内外で高い評価を得ている。最新作『未来のミライ』は『第71回カンヌ国際映画祭』「監督週間」に選出された。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-