記号化された色とりどりの人間たちが、リズムに乗って踊り、愛を交わすグラフィックを知らない人はいないだろう。1980年代アメリカの現代美術を代表する作家、キース・ヘリング。1990年に31歳の若さで亡くなった彼の生誕60年目である今年、8月9日(木)から表参道ヒルズで回顧展が開催される。

『キース・ヘリング生誕60年記念 特別展 Pop, Music & Street キース・ヘリングが愛した街 表参道』では、彼が手がけたレコードジャケットやオリジナルポスターが展示されるほか、生前4回に渡って来日したキースと東京の関係を伝えるものとして、1988年に表参道の路上で行われたゲリラパフォーマンスの写真を、世界で初めて公開する。

当時10代後半だった宇川直宏は、雑誌や音楽メディアを通じてキースのマインドに影響を受けた一人だ。アートと大衆性が隣接する界面を探り、その拡張や進化に人生を捧げてきた宇川と「アートはみんなのもの」と訴え続けたキースは、時代と国を超えて共鳴しているとも言えるだろう。今回の展覧会キュレーションを担当した中村キース・ヘリング美術館スタッフのHirakuと共に、キースが歩んだ人生、そして今に残したものを探る。

キースって男の子っぽさ、男の子のやんちゃさを描いている人だから。大人のおもちゃに起用されるのも理解できる。(Hiraku)

—キース・ヘリングが偉大なアーティストであることは周知のことですが、一方でTシャツのグラフィックにしやすいポップさ、かわいさも特徴的で、その気軽さがアーティストとしてのキースへの理解を難しくしている理由でもある気がします。

宇川:最初にいきなりする話じゃないですが、TENGAがキース・へリングver.を発売してましたよね。あのTENGAは所謂男性のマスターベーションのためのグッズだけれど、凄まじいのは内側に密度の濃いキースのドローイングを凸凹で造形していますよね。なので、キースの温もりをじかに感じられる。キースの愛撫を堪能できる(笑)。

Hiraku:それは的を得た指摘ですよ。というのは、じつはキースって男の子っぽさ、男の子のやんちゃさを描いている人だから。大人のおもちゃに起用されるのも理解できる。

宇川:以前、ある画集でキースがゲイカップルだけの公衆浴場の壁面に描いたドローイングを見たんだけど、それがかなりハードコアなんですよ。キースの画風で、『さぶ』とか『薔薇族』とか『サムソン』(いずれもゲイ雑誌)の世界が展開されている。彼は壁画もたくさん手がけてますから、言ってみればキースなりの『カーマ・スートラ』(古代インドの性愛論書。様々な体位を紹介しており、寺院壁画のレリーフとしても現代に伝わる)ですね。世界遺産であるカンダーリヤ・マハーデーヴァ寺院のような性愛の世界にぞくぞくしました(笑)。

—いきなり思いもしなかったキース像が提示されましたが(笑)。今回の展覧会では、世界初公開となる東京・表参道でのゲリラドローイングの記録写真・映像も紹介されます。それも「誰も知らなかったキース・ヘリング」と言えますね。

キース・へリングのポートレート ©Keith Haring Foundation

Hiraku:僕が在籍する中村キース・ヘリング美術館が大阪でポップアップショップを企画したときに偶然発見した写真で、親交のあった方が当時プライベートで撮影したものです。

ゲリラドローイング自体は、とある雑誌編集部が企画したものだったんですが、同潤会アパートの上層階から撮影したこのアングルは珍しい。今回の展覧会の会場が表参道ヒルズですから、約30年前の1988年、目の前の通りで行われたパフォーマンスを振り返るのに、これ以上相応しい場所はないんじゃないかな、と。

宇川:1988年ということは、この2年後にキースは亡くなっている。

Hiraku:そうですね。エイズの合併症で、31歳で亡くなりました。

宇川:すごく巨大な大作だったので、今回俯瞰して見られるのは嬉しいですね。しかも、当然ながらいまは存在しない作品。

Hiraku:チョークで描いたものですし、ゲリラっていう性格上すぐに消す必要がありましたからね。

宇川:この表参道のストリートドローイングと、原宿にあったピテカン(ピテカントロプス・エレクトス。1980年代初頭の東京を代表するクラブ)の壁面に描いたドローイングは、もし今、日本に残っていたら超弩級のメモリアルピースになっていましたね。ワタリウム美術館の壁画は今も奇跡的に保存されていますが、もしもこれらが残っていたら、初来日の3部作として貴重な文化遺産になっていた。

Hiraku:そうですね。ピテカンもワタリウム美術館のドローイングも1983年のキース初来日の際に描かれたものです。1988年の来日は、キースがプロデュースする商業施設「ポップショップ」のオープンのためでした。結局その店も1年足らずでクローズしてしまったんですけど、当時の日本は海賊版がたくさん出回っていた時代で、キースのグラフィックも大量にコピーしてTシャツ化されていたんです。

本人としては「生命」や「人間のなかにある衝動」の表現として描いているものが、単に「かわいい」的なコピーとして扱われていることがショックだったそうです。それが理由で店を閉めたという話を聞きました。

身体的なリアリティーを持ったカルチャーが「おしゃれ」アイコンを背負っていた時代が、1980年代初頭だった。(宇川)

宇川:初来日以前から、キースのポップイコンは日本国内でも流通していたから、その大衆的な人気のあり方も頷ける。コンテンポラリーアートの文脈からも1983年には認知されていたけれど、活動黎明期は、サブカルチャー界隈でのイケてるニューヨーク(以下、NY)アイコンとしての認識が強かったです。何しろ、当時13歳だった僕の勉強机にステッカーが貼られていたぐらいなんだから。

宇川:今日の対談に向かう道すがら、当時の文化状況を整理していたんだけど、大衆から生まれたアートであるグラフィティアート(サブウェイアート)、ローブローアート(1970年代後半にロサンゼルスで生まれたアートムーブメント。B級コミックやパンク、ホットロッドなどに影響されたイラストレーション)が急激に人気を獲得する時代が1980年代前半なんですよ。1983年には日本のHOUND DOGのアルバム『BRASH BOY』のジャケットをゲイリー・パンター(ローブローアートの代表的作家)が描いている。

一方、グラフィティアートは、ポップアートの文脈を経て、キースやバスキアの成功によって路上に溢れ、発展、醸成されていった。この2つの潮流が、大衆アートの1980年代における邁進であって、その熱量は国境を超えて四国在住の中学生の僕にも伝わってくるほどでした。

キース・ヘリング『Club DV8 Unveils the Keith Haring Room』ポスタービジュアル(1986年)© Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection

—宇川さんは、それを何経由で知ったんですか?

宇川:やっぱり雑誌ですよね。当時、アンディ・ウォーホルの『Interview』誌と提携していた『STUDIO VOICE』そして『流行通信』。特に『宝島』。同誌でスージー甘金さんが『ださいぜ! 木村くん』という漫画を連載していて、キース・ヘリングというワードが、その漫画に登場するんですよ。NY帰りという設定の小松くんが木村くんに、いかにNYがイケてるかを自慢するだけ(笑)。1980年代の POPカルチャーや、当時のパルコ文化のおしゃれトレンドなんかが絶妙な湯加減で描かれたニューウェーブ漫画でした。

僕はこれがスージーさんなりのポップアートだったと理解しているのですが、ハイソサエティーには突き抜けられない、身体的なリアリティーを持ったカルチャーが「おしゃれ」アイコンを背負っていた時代が、1980年代初頭だったんです。そして『ださいぜ! 木村くん』を経由した僕は「かっこいいぜ! 宇川くん」になれたわけ(笑)。

よい意味で、彼はアーティストとしての自分を自分の意思で安売りしたんです。(Hiraku)

Hiraku:バスキアとキースはほぼ同い年で、有名になって活動していた時期もほぼ一致してますね。キースは、バスキアに対してある種の嫉妬も感じていたようです。

宇川:おお! その感情、アーティストにとってめちゃくちゃ大切だと思います。貴重な話ですね。

Hiraku:キースはたしか日記に書き残しているんですよ。「あの子(バスキア)はうまくいっているのに……」みたいな。キースって、できるだけ多くの人とコミュニケーションを取りたかった人です。だからこそ駅構内の広告用の黒板にサブウェイドローイングを描き始めて、通勤中の人たちに自分の絵を見えるようにした。当時の一般的なグラフィティが電車の車体に描かれていたのとは違う発想で、通勤者の視界に作品を入れることで、生活への溶け込みを図ったんです。

NYと東京に作った「ポップショップ」は美術界からはすごく批判されたけれど、Tシャツといった大量生産品を作るってことは、お金持ちでない人でも作品をそばに置いておけるということでもあって、そこにも通底した彼の思想があります。よい意味で、彼はアーティストとしての自分を自分の意思で安売りしたんです。

Hiraku:でも一方で、リトグラフを作らず、自分のペインティングを追求して評価され、価値が上がっていくバスキアにはジレンマを感じていた。同じようにアートを作っていて、いろんな人たちに想いを伝えたいだけなのに、なぜ自分は評価されないのかって。

宇川:バスキアが亡くなったのは、キースが来日した1988年。バスキア作品の価値が徐々に高騰したのは勿論死後ですから。キースがエイズの合併症で亡くなるのはその2年後なので、彼の最期の2年間はバスキアが神格化されていく2年間でもあった。

そこで感じていたジレンマは、想像するにさぞ強烈だったことでしょう。当時もうキースは自分がHIVポジティヴであることは自覚していた時期ですか?

Hiraku:1987年には知っていたようです。最後に来日したときには自分が死ぬことになるのはわかっていて、生きているあいだにいろんな人たちとコミュニケーションをとりたいと思っていた。だから表参道のライブドローイングをはじめ、すごく精力的に活動していたんです。

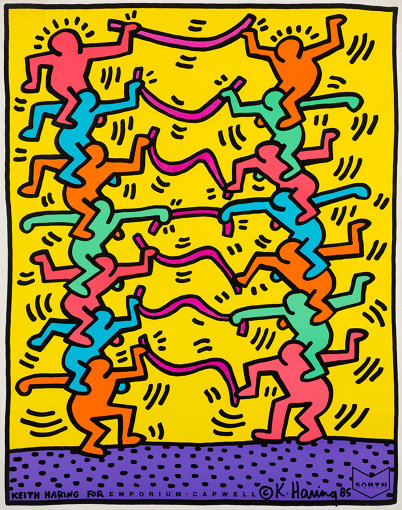

キース・ヘリング『Keith Haring for Emporium Capwell』ポスタービジュアル(1985年)© Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection

アートにほとんど興味のない人たちがキースのTシャツを着て、野良仕事していたりする。その風景にグッと来ない人はいません。(宇川)

—キースのスタイルが、HIV感染の発覚後に変わったという印象はありますか?

Hiraku:ティナ・チャウ(日米ハーフのファッションモデル。1992年にエイズで死去した)のように、彼の周囲にいた友人たちが次々とHIVに感染していく時間に立ち会っていたこともあって、ずっとHIV患者のサポートや予防活動に意識的でありましたが、自身のHIV感染後はさらに社会的・政治的な意識を高めていったのは間違いないです。もともと、彼は子どものときからアクティビスト的な気質の強い人でしたから、自分が当事者になったことで、誰よりも真剣に向き合っていたんじゃないかと思います。

宇川:1980年代初頭のエイズ患者の扱われ方はとんでもなく差別的でした。キースが初来日を果たした1983年に逝去したクラウス・ノミしかりです。亡くなった人の多くがゲイだったこともあって、ゲイカルチャーのなかでHIVに感染した人たちは、当時のある種の批評性に晒されていた。

その渦中は、キースがいちばん人気があった時期で、その後の活動がよりヒューマニスティックになっていく印象が、僕には強くあります。

キース・ヘリング『NATIONAL COMING OUT DAY! 』(1988年)© Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection

Hiraku:わかります。最近のファッションとの関わりで、日本の若い人たちはキースはデザイナーのような認識だと思うんです。Tシャツをかわいく彩るアーティストとして。

でも、僕にとっての彼は単なる「かわいい」じゃない。シンプルな線を選ぶことで、人に伝えやすくしている、ってことがまず彼にはある。そして何が言いたいか言えば、平等性の大切さ、エイズの怖さ、権力の怖さっていうものを訴えてくる。

今回の展覧会には大量のポスターを展示していて、もちろん商業領域の作品もあるのですが、HIV感染予防、LGBTのカミングアウトに向けたものなど、メッセージ性の強いものが数多くあります。キースの人間としての深みを感じていただける内容を目指して、キュレーションしています。

宇川:キースの作品は、メッセージ性と批評性が、大衆性を持って融合した稀有な例でもあると思うんですよ。いまの日本で、お父さんお母さん世代がキースのアートワークが施された衣服を身につけている風景って普通に見られますよね。

アートにほとんど興味のない人たちがキースアイコンのTシャツを着て、野良仕事したりしている。その風景にグッと来ない人はいません。

Hiraku:それこそが、キースの見たかった風景。アーティストとしてのキースを好きな長年のファンは苦い顔をするかもしれないけれど、キースがやりたかったことを考えると「これなんだな!」って思うんです。

キースはNYのアンダーグラウンドだったゲイカルチャーを世界流通させていく使命を背負ったポップアイコンだった。(宇川)

宇川:キースと言ったら音楽の話もしなきゃ! 時間が全然足りないな(苦笑)。キースはパラダイスガレージの常連だったでしょう。これは音楽史的にもかなり重要!

—1980年代のNYにあった伝説のクラブですね。

宇川:バスキアはどっちかというとアヴァンギャルドの人で、当時GRAYというエクスペリメンタルユニットを組んでいて、パンク、ニューウェーブとの親和性が高かった。一方、キースはクラブカルチャーの人で、この2つの潮流は1970年代においては隔たりがあったのですが、1980年代になってようやく融合します。伝説的なDJラリー・レヴァンは、当時パラダイスガレージでその両世界を融合させ得ました。

つまりキースはディスコカルチャーとニューウェーブシーンが融合される現場を当時のNYのクラブで目撃していた。自分自身も率先してそれに加わっていった。そして彼は自分のバースデーパーティーをパラダイスガレージでオーガナイズします。

Hiraku:『パーティー・オブ・ライフ』ですね。

宇川:1984年の初回は、ラリーがDJで、“Like A Virgin”がリリースされる直前のマドンナも「キースのためなら」って理由で参加している。マドンナとキースは大親友だったから。

Hiraku:キースは世界のどこにいてもパラダイスガレージが開店する土曜日には必ずNYに戻っていたんですよ。

宇川:ほんと絵に描いたようなパリピですよね(笑)。それはやはり当時のパラダイスガレージが生粋のゲイコミュニティーであり最先端の音楽の現場でもあったから…キースにとってかけがえのないフロアであったわけです。ところで今年の『東京レインボープライド』のweb記事『連載コラム 生誕60年記念! 社会に描き続けて ~キース・ヘリング物語~』が素晴らしいです。誰が書いてたんですか?

Hiraku:ありがとうございます。美術館スタッフのみんなで書きました。

宇川:最高でした。DOMMUNEもラリーのトリビュートイベント『A TRIBUTE TO LARRY LEVAN』に関わってきたこともあって、キースが愛した音楽の世界を肌で感じているんですよ。

キースって人間は、とにかく田舎を呪っていた(笑)。都市と、その地で生まれたポップカルチャーを心から愛していて「パーティー・オブ・ライフ(人生最高のパーティー)」の体現者だった。そんな彼が愛していたのがラリー・レヴァンなのですよ。

1980年代はMTVの登場で聴く時代から視る時代へと音楽が大きく移り変わろうとする過渡期でした。そういったなかでゲイクラブカルチャーからスターを生み出し得たのは、自分たちこそが時代の担い手であるという自覚と気運が共有されていたから。そのスターの一人が紛れもなくキースであって、彼はまだまだNYのアンダーグラウンドだったゲイカルチャーを世界流通させていく使命を背負ったポップアイコンであったとも感じています。そしてもちろんマドンナもそのひとり。

Hiraku:音楽に限定しても、ハウス、ヒップホップ、ディスコと、多様な文脈がありますよね。一説によると、じつはキースこそがヒップホップをメインストリームに持っていった張本人だったんじゃないか、とも言われています。

デボラ・ハリー率いるBlondieは、メインストリームのアーティストとして初めてラップの曲を出しましたが、彼女がラップを知ったきっかけは、キースがGrandmaster Flash(1970~80年代オールドスクール期の最も有名なDJの一人)を白人の若い子たちが集まるクラブに連れていってDJさせたから、らしい。

宇川:デボラ・ハリーも、言ってみればクラブカルチャーとニューウェーブカルチャーを結ぶ重要なイコン。彼女は、グレイス・ジョーンズ(ジャマイカ系アメリカ人の歌手、モデル、女優)、マドンナへと続くNYポップアイコンの先駆けだった。

そしてキースは、ご存知のようにグレイスの身体にボディペインティングを施しているし、マリポル(1970年代を代表する写真家)が撮影したデボラ・ハリーとキースのツーショット写真も世に溢れている。みんな同じコミュニティーの一員っていう印象をすごく持っています。

Hiraku:せいぜい500人くらいのコミュニティーだったらしいですから、みんな顔見知りで、話がつながっちゃう。

『東京レインボープライド』での浜崎あゆみに近い感覚を、1980年代のマドンナも持っていたんだろうと思います。(宇川)

—もうそろそろまとめさせてください(笑)。今回の展覧会には、キースの本質を掴もうとする意図があると思います。そして同時に、マイノリティーやコミュニティーといった、現在の日本にも通じるテーマも含まれている。その意義とは、なんでしょうか?

Hiraku:個人的な思いを言わせていただくと、いまの日本って、キースが生きていた頃のアメリカにとても似ていると思うんです。混沌としていて、経済力も下がっている。

例えばLBGTQ、女性、移民といったマイノリティーって、ストレートの男性と比べて人生の歩く道がすごく曲がっていて、簡単には歩けない道ばかりが用意されている。そういった排他的な部分も含めて、すごく1980年代のアメリカっぽい。

そういう国に住んでいて思うのは、これからは若い人たちが声をあげ、未来を担っていく時代だということです。そういった世代に対して、明らかにキース・ヘリングという作家のアートは語りかけることができる。その理由、本質みたいなものがこのキース生誕60周年の展示で伝われば、と思っています。

宇川:今年の『東京レインボープライド』に、浜崎あゆみさんが出てSNSで話題になりましたね。そこでのあゆのアティチュードに僕はグッと来ました。

ポップカルチャーはスリリングな消費との共謀であって、美術史が扱おうとする普遍性とはまるっきり違うもの。新奇性を加速させて消費していく行為だから、そこで生きる表現者は、時代と添い寝するような感覚を持ってしまうと思うんです。

しかしいつの時代からか、そういった表現者=ミュージシャンは「アーティスト」と自称するようになった。僕は、その筆頭が安室奈美恵さんと浜崎あゆみさんだと思っていたんです。宇多田ヒカルさんや椎名林檎さんは、デビュー時から明らかにそのステージにいたし、その源流をたどっていくと、浜崎あゆみさんはその筆頭にいると、ある種の偏見を持って見ていた。

けれども、実は確固たる表現者としてのあゆがそこにはいて、彼女のライフログ的なリリックに、自己を投影して同世代を生きるリスナーは共に生きて来たのだと理解した瞬間に、いろんな感情が押し寄せてきましたね。『東京レインボープライド』で、あゆは「いちばんつらい時代を乗り越えられたのは、新宿二丁目のゲイの人たちのサポートがあったから」って言っていたでしょう。それに近い感覚を、1980年代のマドンナも持っていたんだろうと思うわけです。パラダイスガレージ経由で。

—先ほどから話に出ているように、マドンナもゲイコミュニティーと強くつながっていたわけで、たしかに同じような状況と言えますね。

宇川:マドンナが当時付き合っていたJellybeanことジョン・ベネティス(アメリカのDJ、リミキサー、プロデューサー)は12インチリミックスって概念を作った人ですが、それによってマドンナはゲイマイノリティーのアイコンとして愛されるようになった。

ベネティスが10分以上引き伸ばしたバージョンの“Like A Virgin”を作ったことで、ラリーたちDJのプレイしやすさが向上し、フロアでヘビーローテーションされたわけです。ポップでありながらマイノリティーのコミュニティーから生まれてきたアーティストなんだというマドンナ自身の感情の響きをフロアに投影することができたんですよ。

浜崎あゆみさんという、日本で一時代を築いた人物も、マイノリティーの人たちの感情に支えられていた時代があったのですよね。だからなおさら、キースとクラブカルチャーの記事を、『東京レインボープライド』で書いてくれた意味は大きいと感じましたね。DOMMUNEもパラダイスガレージの企画を毎年やっているから強く共感します。

- サイト情報

-

- 表参道ヒルズ特設ページ『FEATURE』

-

インタビュー記事掲載中「宇川直宏とHirakuが紐解く キースへリングが愛した表参道のストリートカルチャー」

- イベント情報

-

- 『キース・ヘリング生誕60年記念 特別展 Pop, Music & Street キース・ヘリングが愛した街 表参道』

-

2018年8月9日(木)~8月19日(日)

会場:東京都 表参道ヒルズ スペースオー

時間:11:00~21:00(8月12日は20:00まで、最終日は18:00まで、入場は閉場の30分前まで)

料金:無料

- プロフィール

-

- 宇川直宏 (うかわ なおひろ)

-

1968年香川県生まれ。映像作家/グラフィックデザイナー/VJ/文筆家/京都造形芸術大学教授/そして「現在美術家」……幅広く極めて多岐に渡る活動を行う全方位的アーティスト。既成のファインアートと大衆文化の枠組みを抹消し、現在の日本にあって最も自由な表現活動を行っている。2010年3月に突如個人で立ち上げたライブストリーミングスタジオ兼チャンネル「DOMMUNE」は、開局と同時に記録的なビューアー数をたたき出し、国内外で話題を呼び続ける。『文化庁メディア芸術祭』審査委員(2013~2015年)。『アルスエレクトロニカ』サウンドアート部門審査委員(2015年)。また高松市が主催する『高松メディアアート祭』ではゼネラルディレクター、キュレーター、審査委員長の三役を務め、その独自の審美眼に基づいた概念構築がシーンを震撼させた。2016年には『アルス・エレクトロニカ』のトレインホールにステージ幅500メートルのDOMMUNEリンツ・サテライトスタジオを開設し、現地オーストリアからのストリーミングが世界的話題となった。2019年は瀬戸内国際芸術祭に参加し、DOMMUNEの最新プロジェクトを展開予定。

-

- Hiraku(ひらく)

-

中村キース・ヘリング美術館プログラム&マーケティングディレクター。ニューヨークでアートプロジェクトを中心にモデル業を行い、写真家ライアン・マッギンレーやレスリー・キーなどの被写体に。ニューヨークのナイトライフやアンダーグラウンド・カルチャーで名を残す中、2010年にパトリシア・フィールドのクリエイティヴ・ディレクターを務める。彼がデザインした「VOGUE」シリーズの商品は、多くのハリウッド・セレブリティ達に愛用される。ソーシャル・メディアを中心に、トーク・ショーへの出演、モデルやアンバサダーなどと様々な分野で活躍し、2018年現在、キース・ヘリングのアートを通し、様々なプロジェクトに携わっている。作家の生前の遺志を継ぎ、LGBT人権の啓発運動やHIV/AIDS予防啓発や陽性者のサポートなど社会活動に積極的に参加している。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-