「『うわぁ~、なんかヤバイ世界に入り込んでしまったぞ…!うわぁ~』感が一番強い」。審査担当のこやまたくやにこう評されたのが、先日発表された『NEWVIEW AWARDS 2018』のCINRA.NET AWARD受賞作、瀬尾智昭による『Fever』だ。

『NEWVIEW AWARDS 2018』は、ファッション、カルチャー、アート分野の新しいVRコンテンツアワード。3次元空間の新たな表現と体験を切り拓くプロジェクト / コミュニティをめざすNEWVIEWが開催するもので、テーマは「ULTRA EXPERIENCE(超体験)のデザイン」。誰もが簡単にVRコンテンツをクリエイト&発信できるプラットフォーム「STYLY」を使って制作された、合計219作品が世界7か国から集まった。

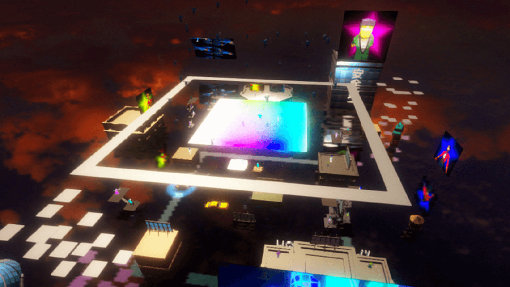

その中から、CINRA.NET AWARDに選出されたのが『Fever』。作者の瀬尾は同作で、水没しかけた都市を舞台に、人々が踊り狂うVR空間を作りあげた。しかしその熱狂の中には、監視カメラや警察官たちの存在も見られる。現実のメタファーのようでもあるディストピアで繰り広げられる、虚構のFever=熱狂にこめられた真意とは? 瀬尾に受賞記念インタビューを行った。

とにかく作りたい世界にチャレンジしよう、と生まれたのが『Fever』でした。

—今回『NEWVIEW AWARDS』でのCINRA.NET AWARD受賞、おめでとうございます。審査担当のこやまたくやさんは以下のコメントを寄せていましたね。

CINRA賞に関しては、おこがましいですが完全に僕個人の好みで決めさせて頂きました。『FEVER』は「うわぁ~、なんかヤバイ世界に入り込んでしまったぞ…!うわぁ~」感が一番強く、直感的に感覚的に好きな作品でした。空間の至る所でキャラクターが踊り狂っているのも素敵ですが、なんとなく小気味良い妙な音楽のチョイスも素敵やと思いました。なんなんですかねこの絶妙な小気味良さは…。この小気味良さも含めて、全体の世界観がとっても好みでした。(こやまたくや)

瀬尾:ありがとうございます。「ヤバイ世界」や「小気味良さ」は自分でも意識したポイントなので、こやまさんに指摘していただいたのはすごく嬉しいです。

—瀬尾さん自身はこの作品世界を「Dystopia culture」と呼んでいますね。水没しかけた都市が舞台で、もろにディストピア的だけど、人々は音楽と踊りに熱狂している。体験者はヘッドマウントディスプレイを装着して、その世界をさまようことになります。

瀬尾:僕にとっては初のVR制作でしたが、STYLYという制作環境のおかげで、技術的な学習コストが少なく、表現周りの作り込みに注力することができました。STYLYは簡単にVRが作れるので、VRビギナーから専門家まで、相当いろんな人が参加するだろうし、初開催だから授賞作品の傾向もわからない。だったら、とにかく作りたい世界にチャレンジする。そして、体験した人の脳裏に焼きつくような、インパクトのある作品を目指そう、と生まれたのが『Fever』でした。

—反ユートピア的な状況なのに、人々が音楽に合わせてあちこちで踊り狂う「熱狂」が、今日的だなと思いました。

瀬尾:もともとSF映画が好きで、その中にもディストピアを扱う作品が多いように思います。すぐ思い出すのは『マトリックス』シリーズですね。誰もが自分の現実を生きていると感じているけど、じつはそれが与えられたものかもしれないっていう。

—あの映画では主人公のネオが、先導役のモーフィアスたちに「この世界はコンピュータによって作られた仮想現実だ。このまま仮想現実で生きるか、現実の世界で目覚めるか」と迫られて物語が動きだします。一方で『Fever』にはモーフィアスのような導者はいない点や、同じ虚構の世界とはいえ「熱狂」に支配されているという違いがあります。

瀬尾:そうですね。ただ、ホントはかなりヤバくなっている現実、というのは状況的に明らかにしています。水没しかけた都市が舞台なのがまずそうだし、歩き回ってもらうとすぐわかる通り、あちこちにいる無言の警察官たちや、宙に浮いた監視カメラの存在があります。

瀬尾:そして踊り狂う人々の熱狂も、不都合な事実から目を背けたいがための熱狂、またはそう仕向けるために誰かが意図的に作りだした熱狂ではないか? っていう。現実の暮らしでも、たとえばネット上のバズりや炎上はある意味、熱狂の一種といえなくもない。だからこの作品では、VR特有の没入感からその饗宴に自ら加わることもできるし、逆に「全部ウソなのかな」という視点にも立てる、そういうものにしたいと思いました。

VR空間全体が動的で、体験者は周りの動きに圧倒されるくらいのお祭り状態を作ってみたらどうか。

—いわば、VR空間のもつ「虚構性」を逆手にとってリアリティにつなげたような作品でもある。そこが興味深いと思います。

瀬尾:幸か不幸か、子供のころから割と物事を引いた目線で俯瞰的に見るほうで、たとえばスペースシャトルのパイロットになりたいと思っても、がむしゃらに夢に突き進むタイプではなく、「無理じゃね?」とか「そんな簡単にはなれないっしょ」って思うタイプでした。

ただ、単に夢を諦めるわけでもなく、頭の中で宇宙船のパイロットになって悪い宇宙人と戦うみたいな、願望を飛躍させた空想を楽しむというようなことをしていました。単に現実逃避な気もしますが(笑)。自分の空想好きな部分は、『Fever』でのディストピア的世界観にも活かされているのかなと思います。

—初のVR制作という点で、心がけたことはありましたか?

瀬尾:自分が体験してきたゲーム以外のVR作品のイメージって、割と時間的にも空間的にも静的な世界で、そこを動き回る体験者がいちばん動的になるものが多いような気がしていたんですね。逆にVR空間全体が動的で、体験者は周りの動きに圧倒されるくらいのお祭り状態を作ってみたらどうかという気持ちがありました。それがディストピアというテーマと合体してこうなった感じです。

水没しかけているヤバい街なのに、なぜか電気は生きていて、ビルのデジタルサイネージにうつる映像もビカビカ働いているし、どこからか音楽が大音量で流れています。そして人々は踊り続ける。結果的に、自分でも作りながら「これって現実にも似たようなことがいっぱいあるよな」と思うものになっていきました。

—普段はどんなお仕事をしているのですか?

瀬尾:いまは都内のエージェンシーに勤めています。クリエイティブテクノロジストという肩書きで、テクノロジーを活用した企画・提案、開発、ディレクション等、いろいろなことをしています。

今の会社に入るまでは、ずっと制作プロダクションで働いていました。その頃は、特定のテクノロジーを掘り下げながらガシガシ制作を行っていたのですが、現在は雑食的に色々な技術に触れるようにしています。エージェンシーの仕事は多岐に渡りますが、僕はその中でも、クリエイティブとテクノロジーを組み合わせた新しい体験のアイデアを考える、考えたアイデアを形にする、というような仕事が多いです。

—ふだんはもっとストレートに演出する立場なんですね。

瀬尾:そうですね。仕事で自分ワールドを全開にすることはないです(笑)。 ただ、周りには若干感づかれてきていて、『Fever』を発表した後、会社のトイレで上司と横並びになった時に、「瀬尾くんイカれてるよね。」と、お褒めの言葉をいただきました(笑)。自分のアウトプットを見てくれる人がいて、何かしらの評価をもらえるとやはり嬉しいですよね。次の作品作りへのモチベーションになります。

空想の世界を実体験できる可能性がでてきた。そのことにワクワクしています。

—VR作品を制作されて、VRという手法自体にどんな印象をもっていますか?

瀬尾:VRでの体験は「ウソの体験」と言ってしまうこともできると思いますが、僕はあらゆる物事を拡張できるものとして、ポジティブに捉えています。これまで行けなかった風景が見られるようになったり、生活が便利になったり、人の頭の中をのぞくような体験ができたり、可能性が無限なところに惹かれます。

—たとえば今回、『NEWVIEW AWARDS』での他の受賞作にもそうした人の頭の中をのぞくような感覚を感じましたか?

瀬尾:今回、GOLDを受賞した『EMOCO'S FIRST PRIVATE EXHIBITION』などはそうですね。Vtuber(バーチャルYouTuber)のえもこさんによるVRアートと、その描画工程を鑑賞できる「バーチャル個展」というコンセプトでしたが、自分にはなかった発想だと感じるのと同時に、「なるほど、こういう表現もありえたのか」という刺激がありましたね。

えもこ『EMOCO'S FIRST PRIVATE EXHIBITION』(作品の詳細を見る)(STYLYで作品を見る)

—応募者もその「えもこ」さん自身という点で、VR=仮想現実についてのとらえかたを拡張するアプローチでしたね。審査員のひとり、伊藤ガビンさんは「仮想現実の『リアル』は、物理的な存在である僕らよりも、バーチャル人格であるえもこさんにとってのほうがリアルかもしれない」とコメントしています。

瀬尾:今回改めて考えてみると、いわゆる空想好きの少年だった自分が大人になったいま、テクノロジーによってそうした空想の世界を実体験できる可能性がでてきた。そのことにワクワクしている自分がいます。さらにVRの場合は、それを他者と共有できるし、また別の人の頭の中の世界をのぞける感覚があるのも面白いですね。

InstagramやYouTubeに近い気軽さで、VR空間を公開して他者と共有できる環境が普及すれば、もっと面白いことになる。

—VRはある意味、独自の世界観を作ることができる格好の手段とも言えますね。

瀬尾:世界観作りの話でいうと、今回のアワード応募の条件だった制作環境「STYLY」は、ひとりでも手軽に作品が作れてしまう便利さが魅力でした。(参考記事:ヤバTこやまたくやがSTYLYでVR作り「これ絶対流行るでしょう」)

—ただ、『Fever』は一度聴いたら忘れがたい奇妙なギターのリフレインや、どこかユーモラスな登場キャラクター群、また舞台の各所に投影されるフリーキーな映像など、全体的にかなり凝った作りですよね。

瀬尾:音楽については、SoundCloudから使用権フリーの楽曲を直に検索、挿入できる機能がSTYLYにあるので、自分のイメージに近いものを使わせてもらったんです。キャラクターや建物も、僕は3Dモデリングができないのですが、無償提供される空や海の素材データや、有料の3Dモデル・アセットを取り入れることでクリアしています。『Fever』は、ソースを共有し合って、新しいものを生み出していく、オープンソース文化の賜物です。

—既存のリソースもうまく組み合わせることで、ああいう独自の世界ができている。

瀬尾:はい。そうした面で楽ができた分、各要素の空間配置や動きのタイミングなど、世界観の作り込みには結構こだわっています。

—たしかに『Fever』では、VRコントローラー(画面上に矢印を表示し、ボタンを押すことでそこに移動できる)をうまく使うことでしか行けない場所に見どころがあるなど、細かいところにも工夫が感じられますね。

瀬尾:それと、各所に投影される映像はすべて、前から個人で作ってきたものです。時分秒の数字をコミカルなキャラが支えながら更新していく『Human Clock』という時計アプリがあり、これはゲームエンジンのUNITYを使って作ったリアルタイムレンダリングの作品ですが、映像化して『Fever』の一要素として使っています。

—じつはこれまでの瀬尾作品の展示空間でもあるわけですね。

瀬尾:VR開発スキルがなくてもいい感じの空間が手軽に作れるという点では、たとえば自作の発表場所を探しているアーティストさんが、STYLYで作品の展示空間を作るようなことも、お勧めできますね。STYLYは映像や写真などのアセットの取り込みがめちゃくちゃ簡単にできるので、すでに何かしらの作品を持っているのであれば、すぐに自分のVR展示場が作れますよ。

—実際、前述のえもこさんによるGOLD受賞作の他にも、展覧会的なアイデアを発展させたものがいくつかありました。

瀬尾:今年Oculus Goという2万円台のVRヘッドセットが発売されて、それを体験した時にVRがだいぶ身近なものになってきたという実感を持ったことが、今回『NEWVIEW AWARDS』に応募しようと思った理由のひとつでした。いま自分の作品をInstagramやYouTubeなどで公開している人は多いですよね。たとえばそれに近い気軽さで、VR空間を公開して他者と共有できる環境が普及すれば、もっと面白いことになるのではと期待しています。

—最後に、今後の個人での制作について目指すところなどがあれば、ぜひお願いします。

瀬尾:『Fever』のあとに、仕事でもVRのコンテンツを開発する機会があったりして、この制作経験が活きたなと思っています。今後もVR作品を手がけるとして、それが『Fever』の続編的なものになるのか、逆にすごい多幸感あふれるものになったりするのか(笑)、まだ自分でもわかりませんが。いずれにせよ、今回の受賞を励みに、個人での作品作りはこれからも続けていきたいですね。

- サイト情報

-

- NEWVIEW

-

Psychic VR Lab、パルコ、ロフトワークによる新たな表現の追求と、次世代クリエイターの発掘・育成を目的とするプロジェクト。ファッション、音楽、映像、グラフィック、イラストレーションなど、各分野で活動するクリエイターが参加し、3次元空間での新たな表現と体験のデザインを開拓していきます。

- サービス情報

-

- STYLY

-

アーティストに空間表現の場を提供するPsychic VR LabによるVRプラットフォーム

- プロフィール

-

- 瀬尾智昭 (せお ともあき)

-

制作プロダクションにて、主にウェブサイトやモバイルアプリのUI/UX、インタラクションデザインを手がける。現在はデジタルエージェンシーにてクリエイティブテクノロジスト兼インタラクションデザイナーとして活動。テクノロジーの活用領域をオフラインにまで広げ、企画やプロトタイプ開発などを行っている。幼少期に頭の中の世界では何でも実現できるということに気がつき、以降、しばしば空想にふけるようになる。VRの出現により、空想の世界を実体験できるようになるというパラダイムシフトが起きたため、ワクワクが止まらない今日この頃。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-