結成からわずか2年足らずで日本武道館公演をソールドアウトさせ、CMやドラマ、映画にも楽曲が起用されるなど、今や押しも押されもせぬ存在のNulbarich。アシッドジャズやファンク、ネオソウルといったブラックミュージックを基軸としながら、J-POPに通じる大衆性をも内包した楽曲が、人々の琴線を震わせています。

マスコットキャラクター「ナルバリくん」をアートワークのモチーフにしたり、総勢11名のメンバーたちを楽曲ごとに入れ替え多彩なアンサンブルを作り上げたりと、どこか謎めいた活動内容を行ってきたNulbarich。バンドの頭脳であるボーカリストJQさんのプライベートスタジオを訪ね、様々な秘密に迫りました。

ピアノからドラム、そしてDJへ。JQのマルチな才能と知識の背景

小さい頃から音楽が好きだったというJQさん。「聴くこと」よりも「演奏すること」に興味があり、4歳から7歳までピアノを習っていました。

JQ:小学校に上がると今度は吹奏楽クラブに入り、ずっとパーカッションをやっていました。それもあって、中高に進むといろんなバンドから誘いがありましたね。ドラマーって常に人手不足じゃないですか(笑)。だからいくつか掛け持っていて、そのおかげでいろんなジャンルの音楽に触れることができたと思います。

本格的に音楽をのめり込むきっかけとなったのは、高校生のときにThe Fugeesがカバーした“Killing Me Softly With His Song”を聴いたこと。それまで耳にしてきた音楽とはまったく違う種類のものだと、衝撃を受けたそうです。

JQ:イントロがあって、Aメロ、Bメロと進んでサビで盛り上がる、みたいな「起承転結」じゃないんですよね。ドラムだけのループの上で、ローリン・ヒル(The Fugeesのボーカルの1人)が歌い上げていて。サビでようやくベースが入ってくるというシンプルさ。それでみんなが「いえーい!」ってノッてるのが、最初はよくわからなかったんですけど、だからこそどんどん引き込まれて、気づけばハマっていました。

JQ:DJに興味を持つようになったのもそこからです。最初はとにかく、ターンテーブルを操作するのが楽しかったんですけど、レコードやCDをたくさん買って、深堀していくうちに、リスナーとしての面白さに目覚めていったんです。

足しげくレコード屋に通っているうち、DJプレミア(ヒップホップデュオ「Gang Starr」の1人)の魅力にハマったJQさん。彼がプロデュースを手掛けたナズやJAY-Z周りを掘り下げていく一方で、The Neptunes(ファレル・ウィリアムスとチャド・ヒューゴの2人によるプロデューサーチーム)やティンバランド、ウィル・アイ・アムといったプロデューサーにも魅了され、自分でも曲作りをするようになっていきます。

JQ:最初はどうやって作ったらいいのかわからなかったので、とりあえず彼らが使っている機材、サンプラーとオールインワンシンセを揃えることにしました。オールインワンシンセは当時、KORG「TRITON」とヤマハ「MOTIF」が主流でしたが、ファレル・ウィリアムスがTRITONを使っているらしいと知り、おじいちゃんに頼んで買ってもらったんですよね。

「音楽をやる方が世の中の役に立てるんじゃないか?」と思った

そこから本格的に曲作りをスタートしたJQさん。夢中で続けているうちに、気づけばプロデューサー / トラックメイカーとして仕事をするまでになっていました。

JQ:大人になって就職して……という概念がそもそもなくて。進路を決める頃になっても、「きっと最終的に、好きなことをして生きていくんだろうな」くらいの感覚でいたんですよね。小さい頃からずっと続けていたのは音楽だったし、今さらすべてをリセットしてどこかへ就職するなんてことは考えられなかった。というか、消去法で考えても「音楽をやる」という選択肢しか残らなかったです。その方がきっと、世の中の役に立てるんじゃないか? って。その頃はまだ「歌」には目覚めてなかったので、とにかく裏方でもなんでも音楽にまつわる仕事をしていこうと決めていました。

JQ:最初は、とにかく自分の声が大嫌いだったんですよ。きっと誰もが経験したことあると思うんですけど、自分が想像している声と、それをテープに録って客観的に聞いた声って、全然違うじゃないですか。それがもう、イヤでイヤで……(笑)。人から「変な声」と言われたこともあったので、それを気にしていた部分もあったかも。なので、自分がバンドのボーカリストになるなんて思ってもいなかったです。一度だけ、KEMURIとかをカバーするスカバンドを組んで、そこでボーカルをやったくらいですかね。

そんなJQさんが「歌」に目覚めたのは、意外にも仕事がきっかけだったそうです。楽曲提供のコンペなどに自作曲のデモを送る際、クライアントへの説得力を増すためにはやはり「仮歌」が必要と判断したJQさんは、自分で「歌入れ」をするようになっていきました。

JQ:相変わらず自分の声は、そんなに好きだったわけじゃないんですけどね。でも練習すると、その成果が目に見えてわかることが楽しかったというか。目標を定めてクリアしていくことの「達成感」みたいなものですよね。未だにボーカルレコーディングをしているときは、あくまでも自分の声を素材として、なるべく距離を取るように心がけながらテクニカルな部分を確認するようにしています。「ブレスの成分はちょうどいいか、ピッチやタイミングは大丈夫か?」みたいにね。

自分を表現したいと思って手に入れた、Nulbarichという場所

2016年、JQさんを中心にNulbarichが結成されます。メンバーは、彼がプロデュースや楽曲提供の仕事の中で出会った友人たち。当初はそれほど積極的な活動をするつもりはなく、「いつか一緒にバンドができたらいいね」とお互い「挨拶がわり」に言葉を交わす程度のモチベーションでした。

JQ:そもそもは「50歳とか60歳になったときに、趣味程度で音を合わせられたら最高だなあ」くらいにしか考えてなかったんです。おそらく、自分でも「表現したい」という気持ちはあったんでしょうね。いろんな人に楽曲提供をしていく中で、「やっぱり自分の曲は、自分で歌った方が説得力あるな」とも感じました。自分で作ったメロディは、どういうニュアンスで歌ったらいいのか自分が一番よくわかる。もちろん、裏方としてベストを尽くすこともすごく楽しいんですけど、それとは別に自己表現の場を求めていたのかもしれないです。それも、フロントマンとしてグイグイ前に出るというよりは、日々感じていることを曲にしてパッケージしたかった。そういう意味でもNulbarichは、自分にとって心地のいい場所です。

Nulbarichの「ライブ」と、「クラブ」の共通性

2016年6月に1stシングル『Hometown』を、タワーレコード及びライブ会場限定でリリースしたNulbarich。ジャズやヒップホップ、R&Bを基軸としながら、ロックやポップスにもインスパイアされたサウンドで脚光を集めます。10月には初のフルアルバム『Guess Who?』を発表し、翌年9月には武道館でジャミロクワイのサポートアクトを務めたことも大きな話題となりました。2018年11月には武道館ワンマンを大成功に収めるなど、デビュー以来ずっと快進撃が続いています。

JQ:自分の音楽性の根底には、JAY-Zとアリシア・キーズの“Empire State of Mind”がありますね。バースでラッパーがキックして、サビでシンガーがドン! みたいなやつ(笑)。それと同時に、1990年代のジャジーなヒップホップや、コンテンポラリーソウル、ネオソウル。エリカ・バドゥやディアンジェロのような、コアなサウンドもルーツにあると思う。もちろん、J-POPからの影響も間違いなくありますね。自分はずっと日本で育ってきたから、モーニング娘。もAKB48も、ミスチルもスピッツもDragon Ashも、自然と耳に入っているし。

そういう幅広い音楽の趣味は、クラブで培ってきたような気がします。オープンタイムには軽快なアシッドジャズが流れてて、メインタイムは大ネタでドカドカ盛り上げ、終わり間際にはゆったりとしたラバーズロックがかかって……みたいな。ライブのときのセットリストなんかも、そういうクラブの流れを意識しているところはあるかもしれないです。

Nulbarichという稀有な存在

Nulbarichがユニークなのは、その編成にもあります。メンバーはJQさんを含めて総勢11名で、レコーディングやライブの演奏形態に応じて選出された5~8名が、アンサンブルを奏でるというスタイル。しかも、JQさん以外は名前が明かされておらず、「ナルバリくん」と呼ばれるマスコットをビジュアルイメージに使用していたこともあって、結成当初は「覆面バンド」と思われていました。

JQ:メンバーそれぞれ個別の活動があったので、名前を明かすことで支障をきたす可能性もあるんじゃないかと思ったんです。「とりあえず伏せておくか」みたいな軽い気持ちでした。ただ、そうなるとアー写がない。どうしよう? となって、俺1人が写ってる写真じゃソロプロジェクトっぽくなっちゃうし、「だったらバンドを象徴するキャラを立てよう」となって、ナルバリくんが生まれた。だから、すべてがほとんど行き当たりばったりだったんですよね(笑)。

JQ:だから最初のうちは、「俺だけが表に出ていくのもな……」と思って露出を控えていたところがあります。でもそれも、少しずつユルくなっている気がしますね。ライブやフェスとか出ちゃってるんで(笑)。ただ、アートワークやミュージックビデオは、ひとつのアートとして独立させたいので、今はこの形でいいかなと思っています。

実は「戦略的」ではなく、ただ毎回「フルスウィング」しているだけ

さて、そんなNulbarichの3rdアルバム『Blank Envelope』が2月6日にリリースされました。LAでレコーディングされたというだけあって、これまで以上に風通しのいいサウンド。楽曲も「これぞNulbarich!」というべきスタイリッシュなジャズファンクから、ディアンジェロ直系のディープなネオソウル、さらにはギターをフィーチャーしたUSインディっぽいものまで、バラエティに富んだ仕上がりです。

JQ:今回は5曲がタイアップ曲なんですけど、どの曲も本当に自由に作らせてもらったんです。せっかくだから、残りの曲も好き勝手に作ろうって思いました。たとえば“Super Sonic”は、サビでドカン! といかずにずっと同じ温度を保ったままループしていくんですけど、そこにキャッチーなメロディを乗せられたのは、自分でも達成感がありますね。逆に“Toy Plane”のような、歌メロだけでガッツリ勝負するような曲も今まであまりなかったから、挑戦しがいがありました。“Kiss You Back”は、アルバムの中では最初にできた曲。フェスでの盛り上がりを意識して、かなり攻めたアレンジに仕上がったと思ったんですけど、もう1年くらいライブでやっているからかなり馴染んだ感がありますね。

コンセプチュアルな活動を貫いていた結成当時に比べ、現在は全方位に「開かれた」イメージがあるNulbarich。今後の展望については、どのように考えているのでしょうか。

JQ:とりあえず「ナルバリくん」以外はなにも決めずに見切り発車して、自分たちが一番自分たちのことをわかってないまま、毎回フルスウィングしている感じなんですよね。きっと、それをファンやスタッフの方たちが自由に受け止め、「自分なりのNulbarich」として形にしてくれているからこそ、こうやって「みんなのNulbarich」として続けてこられているような気がします。じゃあこの先、僕らが「みんなのNulbarich」でいるためにはどうしたらいいのか……正直わかんないんですよ(笑)。なので、これからもひたすらフルスウィングするだけかなと思っています。

JQが愛用するスタジオを、さらに覗く

ここはJQさんのプライベートスタジオ。2ndアルバム『H.O.T』(2018年3月発売)制作後から、この場所を愛用しているそうです。曲作りやデモ音源の制作はもちろん、本番用のボーカルレコーディングなどもここで行っています。

JQ:Nulbarichが他のバンドと違うのは、いわゆる「音楽性」で集まったメンバーではないということ。聴いているものがバラバラなので、たとえばベーシストに「こんな感じで弾いて欲しい」とリクエストしても、予想通りのフレーズが返ってこない。でも、それが思わぬ化学反応を起こしていると思います。僕自身が思いもよらなかった、各プレーヤーの演奏が加わることで、僕が作った楽曲がどんどん進化していくときにバンドならではの醍醐味を感じます。つくづく不思議なバンドですよね。

お気に入りの機材1:KORG「TRITON STUDIO」

本文の中にも登場した「TRITON」は、JQさんがおじいちゃんに買ってもらった最初のシンセ。シーケンス機能や音色のエディット機能など、様々な機能が一体になった「オールインワンシンセ」は、1990年代後半に登場し大流行しました。

JQ:とにかく、The Neptunesのファレル・ウィリアムスのサウンドが作りたくて、彼が使用しているというので購入して以来、ずっと使っていますね。このシンセにしか入っていないプリセットもたくさんあって手放せない。自分にとっては「原点」であり、「現在進行形」でもあるシンセです。

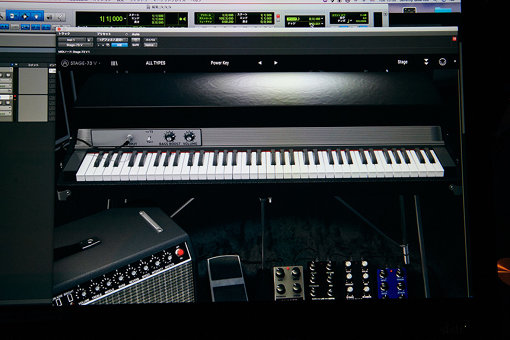

お気に入りの機材2:Arturia「V Collection 5」

ここ100年間の音楽史において、重要な役割を果たしてきた鍵盤楽器のサウンドをひとつのソフトウェアにパッキング。アナログシンセからエレピ、オルガンそしてクラビネットの音など、欲しい楽器はすべてここで揃うといっても過言ではありません。JQさんは、Nulbarichの新作レコーディングでも多用したそうです。

JQ:音がめちゃめちゃいいんですよ。「Minimoog」も「Prophet-5」も、「JUNO」といったアナログシンセはもちろん、Fenderのローズピアノやウーリッツァー、オルガンなどあらゆるモデリングが内蔵されているのですが、そのプリセット音がどれも素晴らしくて。鳴らした瞬間「そうそう、この音!」と興奮するくらいよく似ています。特にエレピと「Prophet-5」のサウンドは、レコーディングでも重宝しましたね。

お気に入りの機材3:Sequential Circuits「Prophet-5」

冨田勲やYMOが使用し、1980年代テクノサウンドを象徴するシンセサイザーとして知られる「Prophet-5」。「Minimoog」や「Arp Odyssey」がモノフォニックシンセであるのに対し、「Prophet-5」は5音を同時に鳴らすことが可能なため、テクノ以降も様々なジャンルの音楽で使用されてきました。

JQ:とにかく「Prophet」が好きすぎて、現行モデルの「Prophet-6」かこれかでものすごく悩んだのですが、坂本龍一さんがこの2つのシンセの弾き比べをされていて、6のことを「いいシンセだけど、5とは別モノだよね」とおっしゃっていたのを聞いて「やっぱ5だな」と思って購入しました(笑)。1年半くらい前かな。「V Collection」にもこのシンセのモデリング音が入っているんですけど、やっぱり本物ならではの太いサウンドが欲しいときにはこちらと差し替えていますね。

お気に入りの機材4:KORG「minilogue xd」

本物のアナログサウンドを、リアルタイムでは知らない世代に向けて作られたという「minilogue xd」は、近年のデジタルシンセが持つマルチエンジンや、多機能なシーケンサー、精緻なマイクロチューニング機能などを兼ね備えながら、アナログシンセの太くて暖かいサウンドが楽しめる画期的なシンセサイザーです。先月発売されたばかりであるこの新製品を、JQさんに試奏してもらいました。

JQ:「minilogue」のアナログシンセサイザー回路をブラッシュアップさせたというだけあって、とにかく低音の迫力に驚きました。しかも4ボイスポリフォニックというのが嬉しい。シンセベースや、リードシンセとしてはもちろん、存在感のあるパッドサウンドなども作れて重宝しそうです。パラメーターもシンプルだし、ツマミをグリグリ回しながら、直感的な音作りができるところも気に入りました。ライブでも使いたいから、メンバーに購入を勧めようかな(笑)。

「やりたいことを、とことんやり尽くした」という最新作『Blank Envelope』で、さらなる飛躍を遂げたNulbarich。ディープなブラックミュージックに軸足を置きながら、メインストリームにもインパクトを与え続ける彼らの活動は、今後も目が離せません。

- リリース情報

-

- Nulbarich

『Blank Envelope』通常盤(CD) -

2019年2月6日(水)発売

価格:3,024円(税込)

VICL-651161. Blank Envelope (Intro)

2. VOICE

3. Silent Wonderland

4. All to Myself

5. JUICE

6. Sweet and Sour

7. Kiss You Back

8. Toy Plane

9. Ring Ring Ring

10. Focus On Me

11. Super Sonic

12. Stop Us Dreaming

13. I’m Home (Outro)

- Nulbarich

- イベント情報

-

- 『Nulbarich ONE MAN TOUR 2019』

-

2019年3月31日(日)

会場:宮城県 仙台 PIT2019年4月7日(日)

会場:北海道 Zepp Sapporo2019年4月10日(水)

会場:大阪府 Zepp Osaka Bayside2019年4月13日(土)

会場:広島県 BLU LIVE HIROSHIMA2019年4月17日(水)

会場:愛知県 Zepp Nagoya2019年4月19日(金)

会場:福岡県 Zepp Fukuoka2019年4月20日(土)

会場:香川県 高松 festhalle2019年4月24日(水)、4月25日(木)

会場:東京都 青海 Zepp Tokyo2019年5月9日(木)

会場:東京都 TOKYO DOME CITY HALL

- プロフィール

-

- Nulbarich (なるばりっち)

-

シンガー・ソングライターのJQが (Vo.) がトータルプロデュースするNulbarich。2016年10月、1stアルバム『Guess Who?』リリース。その後わずか2年で武道館ライブを達成。即ソールドアウト。日本はもとより中国、韓国、台湾など国内外のフェスは既に50ステージを超えた。生演奏、またそれらをサンプリングし組み上げるという、ビートメーカー出身のJQらしいスタイルから生まれるグルーヴィーな音は、バイリンガルなボーカルと溶け合い、エモーショナルでポップなオリジナルサウンドへと昇華する。「Null(何もない)」けど「Rich(満たされている)」。バンド名にも、そんなアンビバレントなスタイルへのJQの想いが込められている。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-