私たちが何気なく思い描く、「未来」のイメージを作った男——。シド・ミードという人物を紹介するとき、この表現は大げさではないだろう。1960年代、輝かしい未来志向の作風で成功を収めた彼は、その後、「ビジュアルフューチャリスト」として『ブレードランナー』『スタートレック』など数々の傑作SF映画の美術に関わり、いくつもの忘れがたい光景を生み出した。そんな彼の作品に刺激を受けた一人に、世界的ヒット作『AKIRA』などで知られる漫画家、映画監督の大友克洋がいる。

アーツ千代田3331で『シド・ミード展 PROGRESSIONS TYO 2019』が開催されるのを機に、大友と、彼の若き友人でコラージュアーティストの河村康輔に話を聞くことができた。今年2019年は、『ブレードランナー』と『AKIRA』がともに作品の舞台とした年。憧れを抱かせる「未来」の姿を、ミードや大友が描くことができたのはなぜなのか? 大友が感じている『AKIRA』執筆時と現在のギャップとは?

ミードの絵って、気持ちいいんですよね。直線の質感とかスケール感が気持ちいい。(河村)

—シド・ミードはフォード社のデザイナーから出発し、1970年代に映画美術の世界で活躍を始めました。大友さんがミードの作品から最初に受けた驚きとは何でしたか?

大友:絵がものすごく上手いのは前提だけど、やっぱり、ひとつの世界観を描いているということですね。『ブレードランナー』(1982年)の街とか、映画の世界観そのものを描いている。いまはみんな、映画のプロダクトデザインや舞台美術でミードが描いたようなものを簡単にやってしまうけど、当時はこんな風に描ける人はいなかったんです。

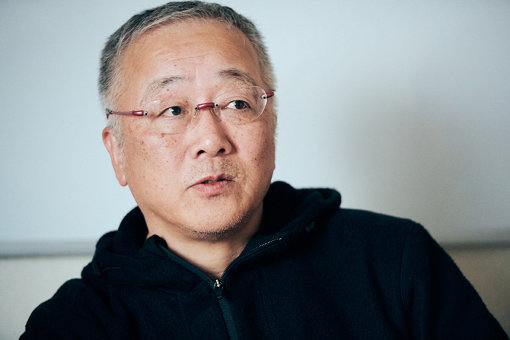

漫画家、映画監督。代表作に『童夢』『AKIRA』などがある。ペンタッチに頼らない均一な線による緻密な描き込み、複雑なパースを持つ画面構成などそれまでの日本の漫画にはなかった作風で、1980年代以降の漫画界に大きな影響を与えた。

—ミードの作品とはどのように出会ったのでしょうか?

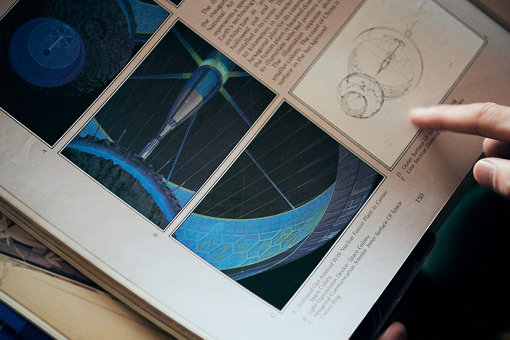

大友:今日持ってきたんだけど、最初はこの『SENTINEL』という画集だね。1979年に出版されたミードの初作品集。彼の名前は『スターログ』(アメリカのSF映画誌)で知っていたけど、本格的に絵を見たのはこれだった。当時、銀座の「イエナ書店」とか数少ない洋書の専門店に月1回は通っていて、たぶんそこで手に取ったんだと思う。

大友:ちょうど最初の『スターウォーズ』(1977年)が公開されたあとで、世界的なSFブームがあったんですね。このころから、映画の設定集のような出版物がたくさん出るようになって、『SENTINEL』もそのひとつだった。『Fire-ball』(1979年、漫画作品)を描いたあたりから、SFを描こうと思ってこうした設定集を集め始めていたんです。そのなかでもミードのデザインはカッコよくて、とくに目立っていました。

河村:描き手として、個が立っていたわけですね。

1979年、広島県生まれ。東京都在住。グラフィックデザイナー、アートディレクター、コラージュアーティスト、『ERECT Magazine』アートディレクター。多数のアパレルブランドにグラフィックを提供。ライブ、イベント等のフライヤー、DVD、CDのジャケット、書籍の装丁、広告等のデザイン、ディレクションを手掛ける。

大友:そう。実際、ミードの作品を見て、映画のプロダクトデザインを始めた人は多いんじゃないかと思う。『スターウォーズ』にも、ミードの絵を参考にしたと思えるデザインが出てくるよね。日本でも、当時はみんな『SENTINEL』を持っていたから、ほかの人の作品を見ていると、「あ、これはミードだ」ってすぐわかっちゃう(笑)。

河村:ははは。

—それくらいインパクトのある絵だったんですね。そして、大友さんも影響を受けた一人であると。

大友:いやあ、いろいろ拝借しているからね(笑)。

一同:(笑)

—一例として、『AKIRA』の主人公、金田が乗っているバイクは、ミードがデザインした映画『トロン』(1982年)に登場するバイクからアイデアを得たそうですね。

大友:そうですね。あれは2つ参照していて、ひとつは高校時代に見た映画『イージー・ライダー』(1969年)のチョッパーのハンドルをすっぽり包むっていう発想。そして、基本的な楕円形の大きなフォルムというのは、『トロン』のバイクを意識していました。

ほかにも未来の家を描くときや、『武器よさらば』(1981年、漫画作品)のパワードスーツも、ミードを参考にしていた。昨日、久しぶりにこの画集を見ていたら、いろいろ思い出したね。

—いっぽうで、河村さんのミードとの出会いは?

河村:僕は20歳くらいのころかな。古本の『スターログ』でミードの名前を知って、まだあまりネットもない時代だから、とにかく本を探していたら、ブックオフですごく安い値段で『SENTURY』という画集が売っていて(笑)。もちろん、それまでも彼が関わった映画は見ていたんですけど、そこで初めて膨大な絵を見ましたね。

—ミードの絵のどのあたりに惹かれましたか?

河村:僕も、機械や空間の雰囲気が衝撃でした。ミードの絵って、カッコいいのもあるんですけど、気持ちいいんですよね。直線の質感とかスケール感が気持ちいい。

大友:そうだね。

—見ることの快感がある絵ですよね。

河村:同時に、ミードからはコラージュ的な発想も感じました。日常と地続きの空間におかしなものがあったり、目に見えないものがあったり、異物感のある絵だったり。

たとえば、ただの荒野の絵の上半分を切り取って、空を宇宙に替えたら……というような意外な組み合わせの面白さ。それは、自分の絵にも影響しているかもしれません。

明らかに、やってきていることがほかの人と違うわけです。それと、ライティングが素晴らしく上手い。(大友)

—ミードの絵の「よさ」は、具体的にどこから来るのだと思いますか?

大友:この人は、そもそもインダストリアルデザイナーとしてすごくいい腕を持っているんですね。そして、建築の知識も豊富だから、パースのつけ方が半端なく上手いんです。

—空想的にも見えるけれど、事実に基づいているというか、工学的な知識に支えられている。

大友:そう。たぶん真面目に勉強した人だと思います。俺たちと違って(笑)。

河村:感覚とセンスで勝負、ではなくて(笑)、実際、自動車や宇宙船をデザインするにあたっては、コンセプト画だけでなく、設計図も描いてしまっていますもんね。

—『エイリアン2』(1986年)に登場する宇宙船などでは、ミードが描いた寸法図面をもとにして、実物大のセットが作られたそうですね。

大友:自動車を描くというのは、難しいんですよ。車軸がどこを通っているかとか、車の構造を理解していないとカッコよくならない。だから昔の漫画家が描くと、『スーパージェッター』(1965~66年、日本のSFアニメ)の車のような、大福を伸ばしたみたいなかたちになっちゃう(笑)。現代の車を変形して近未来風を描くにしても、きちんとした知識がないとダメなんです。

河村:ミードが描いた車は、バランス的にすごくカッコいいですよね。

大友:明らかに、やってきていることがほかの人と違うわけです。それと、ミードの絵の上手さということで言えば、ライティングが素晴らしく上手い。

こういう複雑なものは好きじゃないと描けないんですよ。俺も好きだけど、ミードには敵わない。(大友)

—たしかにミードの絵では、ピカピカに磨き上げられたモチーフの光沢や艶が特徴的です。

大友:こうした光沢の強調自体は、ミード以前のインダストリアルデザインの世界でもよくやられていた手法なんですよ。車をデザインするときは、これくらいピカピカに磨いた車を描かないといけない。その意味で、スタイルは従来の工業デザインの描き方なんだけど、それをある世界観まで持っていったというところがすごいんです。

大友:(画集を眺めながら)このコロニーの絵とか、見てください。湾曲した面に、斜めの線がいくつも入っている。これを描こうとすると、めちゃくちゃ面倒くさい(笑)。いまだとCAD(設計や作図に用いられるソフトウェア)があるから、こういったことも簡単にできると思うんだけど、当時はまだそうしたテクノロジーもほとんど普及していない時代でしょう。

河村:ちょうど昨日、手元の画集を読んでいたら、ミードがインタビューで、当時登場し始めていたコンピューターによるデザインを軽くバカにしていましたね。「いまはコンピューターの援助によるデザインがあるけど、あれはあくまで補助に過ぎない」と。

大友:発想できることもすごいけれど、コンピューターを使わずに、これを描けるのはすごいですよ。もちろん、写真を元にしたものもあるけど、現実には存在していないものがいくらでもあるからね。そこに、いつも驚きます。こういう複雑なものは好きじゃないと描けないんですよ。俺も好きだけど、ミードには敵わない。

小学校半ばくらいに観に行った劇場版の『AKIRA』がいまだにトラウマで(笑)。(河村)

—ミードの描く風景は、誰も見たことがない風景でも、説得力がありますよね。それで言えば、我々は同じような想像力と説得力の同居を、大友さんの作品からも感じてきたわけですが。

大友:俺の場合、ごまかしてやっているだけだから(笑)。

河村:ただ、僕はミードも大友さんの作品も同時期に受容した世代ですけど、やはり似たようなリアリティがあったんですね。僕は親が大友作品の読者で、小学校半ばくらいに劇場版『AKIRA』(1988年)を観に行ったんです。あれがいまだにトラウマで(笑)。

大友:『AKIRA』を小学生に見せたらダメだよ(笑)。

河村:(笑)。冒頭から怖くて目を閉じてしまって、たまに目を開けると鉄雄の内臓が飛び出すシーンや、人形が巨大になるシーンが飛び込んできて、観られなかった。

子供のころのアニメというと『ドラえもん』や『ドラゴンボール』ですけど、『AKIRA』は初めて傷つけられた作品だと思います。高校生になって、漫画版を読んでようやく通しで見られましたけど、初めは現実にありそうな描写に感情を煽られていました。

—現実に迫ってくるようなフィクションの力があった、と。実際、ミードの描いた未来の都市の姿は、近年建設されている中国や中東の建築に近いものもありますよね。

大友:カッコいいものというのは、だんだんみんな似てきてしまうものなんです。いくらテクノロジーが発達しても、ミードみたいな未来像を描くことはなかなかできない。だから、技術的に実現できるとなると、みんなそれを真似してしまう。

—未来を予言していたわけではなく、現実の方が引っ張られてしまう。

大友:そう。ミードのようなきちんとした表現は、磁力を持ってしまうものなんです。

街は変化していくものだけど、やっぱり少し猥雑な部分が残っていた方がいいと思う。(大友)

—大友さん自身は、『AKIRA』の世界観をどうように構築していったのでしょう?

大友:SF作品ということは考えていたので、ちょっとした近未来の街をどうやって描こうかを考えたんです。そのときも、ミードが関わった『ブレードランナー』の世界観は大きな参考になりました。当時、ああいう汚れた世界観はあまりなかったんでね。

その先駆は『スターウォーズ』でしょう。それまでのSFでは、宇宙船はみんなピカピカしていた。だけど、ミレニアム・ファルコン号とか『スターウォーズ』に出てくる宇宙船はウェザリング加工(汚れを表現する塗装技法)がされていて、汚くてガラクタみたいでした。そしてその次に、『ブレードランナー』が退廃したディストピアの世界を提示した。それが当時はとてもカッコよかったんです。そこからだよ、未来がだんだん汚くなったのは。

—ミードについてしばしば言われるのは、その輝かしい世界観が、1950年代の楽観的な未来志向をベースにしているということです。実際、『ブレードランナー』にあたって彼が描いたディストピアの風景は、ミードの作品のなかでは例外的ですよね。

大友:とくに初期のミードの絵は、まさに輝かしい未来という感じだよね。

—そこで気になるのは、1970年から1980年代にかけて、なぜ多くの人が退廃した未来像にリアリティを感じ始めたのかということなのですが、これはどう考えますか?

大友:あくまで俺の想像だけど、やっぱり1970年代の世相があって。1960年代の半ばくらいから、アメリカではベトナム戦争があったわけだけど、同時に、若者たちがそれまで大人に押し付けられていたピカピカの価値観や未来ではないものを求め始めたんじゃないかと思う。

大友:たとえば、黎明期のロックの人は基本的に汚いもんね。ジーパンをつぎはぎして、ヒッピー風になっていく。アメリカンニューシネマは、バッドエンドばかりだしね。みんなハッピーエンドなんかないことを何となくわかっていたわけです。だって、ベトナムでは大勢の人が死んでいるんだから。

—アメリカへの失望もあったと。いっぽう、当時の東京というと、高層化が進んで現在のような街並みに変化していった時代ですが、その街の変化はどう感じていましたか?

大友:これはいまもそうだけど、街が綺麗になっていくいっぽうで、戦後のバラックから立ち上がったような飲み屋街って、どの街にも変わらずあるでしょう?

河村:吉祥寺のハモニカ横丁とかですね。

大友:そう。新宿にも渋谷にも、そういう小さな『ブレードランナー』みたいな場所がある。惹かれるのは、発達する街と汚いそうした場所の対比なんですね。その意味では、いまの東京は綺麗にしようとしすぎていて、あまりよくないと思う。街は変化していくものだけど、やっぱり少し猥雑な部分が残っていた方がいいと思うね。

『AKIRA』の舞台はまさに2019年だけど、描いた当時、誰も現代のように未来を描いた人はいなかった。(大友)

—希望的であれ退廃的であれ、ミードは多くの人が惹かれる未来像を提示してきました。それに対して、近年はそうした憧れが持てるような未来の姿というものが、なかなか描きにくくなっている印象もあります。

大友:そうだね。いまは、明るい未来でもディストピアでも、「未来がこんな風ならいいな」というのがなかなか描けない時代だと思う。俺が一番困っているのは、携帯電話なんですよね。

『AKIRA』の舞台はまさに2019年だけど、描いた当時、誰もいまのように携帯が普及した未来を描いた人はいなかった。それが執筆時との一番のギャップです。

いま街を歩いていると、どの人も手元ばかりを見て、何かをやっているでしょう? だからみんな、遠くを見なくなっているんだよ……。いまの台詞、カッコいいね。

一同:(笑)

—おっしゃったあと、すごく「ニヤリ」とされていましたが(笑)。

大友:でも、これは本当でね。遠くに見えている山とか空とか、そういうものを見ていると発想って出てくるもので。手元の画面しか見ていなかったら、遠い未来のことなんか考えられなくなるでしょう。

河村:それはすごくリアルですね。手元で完結していたら、その先が広がらない。

大友:それで満足しちゃうんだよ。

河村:想像の幅が生まれないかもしれませんね。

—そのなかで、今後若い世代が未来を描いていくうえで、重要なことは何だと思いますか?

河村:僕の場合、やっぱり街を歩いたり、知らない場所に訪れたりしたとき、頭のなかで何か生まれるんです。その意味で、大友さんもおっしゃったように、街をもっと広く見たりすることは重要なんじゃないかなと思います。

大友:もう、みんな携帯に飼いならされて、一回、すべてダメになってしまえばいいんじゃないかって思うけどね(笑)。

河村:行き着くところまで行け、と(笑)。

大友:半分冗談で、半分本気だけどね。行き着くところまで行けば、そこから何か新しいものが生まれてくると思うし。だけど本当に、いまミードを回顧するというのはいいんじゃないですか。いまは知らない人も多いから。

河村:今回、初めて見る人にとってはとても新鮮でしょうね。いまの子たちがミードの絵を見ることで始まる想像というのもあるんじゃないかと思います。

大友:ミードの絵というのは、「メモリー・オブ・フューチャー」、つまりかつて見られた未来の記憶なんだけど、いま見てもパワーがある絵だからね。

- イベント情報

-

- 『シド・ミード展 PROGRESSIONS TYO 2019』

-

2019年4月27日(土)~5月19日(日)

会場:東京都 秋葉原 アーツ千代田 3331 1階メインギャラリー

時間:11:00~20:00(入館は閉館の30分前まで)

料金:一般2,000円 大学生・専門学校生以下1,000円 小学生以下無料

※障害者手帳持参で付添者1名まで無料

- プロフィール

-

- 大友克洋 (おおとも かつひろ)

-

漫画家、映画監督。代表作に『童夢』『AKIRA』などがある。ペンタッチに頼らない均一な線による緻密な描き込み、複雑なパースを持つ画面構成などそれまでの日本の漫画にはなかった作風で、1980年代以降の漫画界に大きな影響を与えた。映像では、長編アニメーション作品『AKIRA』、『MEMORIES』、『スチームボーイ』など自ら監督として活躍している。

- 河村康輔 (かわむら こうすけ)

-

グラフィックデザイナー、アートディレクター、コラージュアーティスト、『ERECT Magazine』アートディレクター。アパレルブランドや広告にアートワークやグラフィックを提供するほか、ライブ・イベント等のフライヤー、DVD・CDのジャケット、書籍の装幀など多岐に活動する。コラージュアーティストとして、様々なアーティストとのコラボレーションや国内海外での個展、グループ展に多数参加。代表的な仕事に、2012年『大友克洋GENGA展』メインビジュアル、2017年大友克洋氏と共作で『INSIDE BABEL』(ブリューゲル「バベルの塔」展)を制作。オランダ・ロッテルダムのボイマンス美術館に収蔵。渋谷PARCOアートウォール企画『AD 2019』で大友克洋氏とAKIRAを使用したコラージュ作品を発表。2018年「S/S adidas Originals and United Arrows & Sons collaborative collection」のグラフィックを担当。

作品集に『2ND』『MIX-UP』『22Idols』(Winston Smithとの共著)『LIE』『1q7q LOVE & PEACE』(対談集)『T//SHIRTS graphic archives』など。

- フィードバック 9

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-