ゴールデンウィーク、そしてロックシーンの名物として完全に定着したと言っていいだろう。埼玉県最大のロックフェスとして2014年にスタートした『VIVA LA ROCK』が、今年で6回目の開催を迎える。すでにアナウンスされている中でも目を惹くのは、毎年の課題だった、さいたまスーパーアリーナの導線問題を抜本的に解消すべく「スタジアムモード」(アリーナの仕切りをすべて取り払い、最大サイズにすること)で開催されること。これにより、これまで別空間にあった2ステージが巨大な一空間内に配置されるようになり、フェスのシステム自体が根底から変わる。そして、4日間開催に拡大されること。全97組となった「ロックにこだわりながらもカラフルなラインナップ」が示すのは、未知の音楽体験を浴びるための可能性そのものだ。今年も、熟慮を重ねた上での大胆な進化と挑戦が『VIVA LA ROCK』にはある。

本フェスを主催する鹿野淳へのインタビューは、2017年にも似た趣旨で行った。しかし、この2年でロックの位置付けも、ロックへの批評も、フェスの在り方も、大きく変わった。特に、2020年を境にエンターテイメントの本質が変わったり、その勢いに付いていけないものが淘汰されたりしていくのは間違いない。その時を目前に『VIVA LA ROCK』と鹿野淳が灯し続けるものとはなんなのか? シビアな時代に『ビバラ』が貫く魂とはなんなのか?

フェスが生き抜くための方法以上に、音楽を愛し、ロックを信じ、人に向き合って動き続ける信念が、ここにはある。

『ビバラ』が6年目を迎えることには達成感はない。フェスが過当競争で飽和状態という状況はずっと続いているし、1年1年が勝負なんだよね。

—いきなりですけど、僕は未だに鹿野淳という人は『VIVA LA ROCK』(以下、『ビバラ』)のオーガーナイザーである前に『MUSICA』を立ち上げた編集者であり書き手としての存在感が大きいと思っていて。株式会社FACTの社長でもあるご自身にとっては『ビバラ』ってどういう位置づけなんですか?

鹿野:まずそのご意見はね、嬉しいんです。何故ならばフェスをやることも、自分にとってはメディアワークなんですよ。つまり、プロダクションやエンターテイメントの企画屋でもないし、ましてやフェス屋・イベント屋みたいな会社にはなりたくないという距離感があって。だから実際、うちの会社の半分以上の人は、開催当日以外はほぼビバラにタッチしていないんです。もはやパブリックイメージとしてはSNSでも「『MUSICA』の鹿野」よりも「『ビバラ』の鹿野」というイメージの方が多いんだけどさ。でも、自分の中ではメディア人としての最低限の礼儀と距離感は持ってるよ。

—礼儀というのは? 編集者であり書き手であるということですか?

鹿野:自分の生業は音楽ジャーナリストであるということ。これは言い訳でもなんでもなく、生理のようなもので。だから、そこに対する時間のかけ方は今すごく悩んでるところでもあるんだけど。『ビバラ』は開催する度に変更を含めて準備にかかる時間とストレスが多くなっているから。

—でも、『ビバラ』のチームも年々増えてるわけですよね?

鹿野:ん? あんまり増えてないよ。

—なんで増やさないんですか?

鹿野:だって、フェスの濃度が薄くなるじゃん。まあ、自分が担っている部分が多過ぎるという問題が明確にあるのはわかってます。だけど、自分以外にそれこそこのフェスの80%以上を仕切れる人が現れて、バトンを渡さないかぎりは『ビバラ』はこのやり方しかなくて。もしくはこのやり方で僕の神通力が効かなくなってこのフェスがまったく違うやり方を選択するのか。その二択しかないわけ。

そうなってくると新しいシステムでやるのか、もしくは自分より若くて、でも自分と同じくらいのキャリアや力を持ってる人に渡すのか──今、何歳か知ってる?

—いくつなんですか?(笑)

鹿野:54なんだよ、もう(苦笑)。

音楽ジャーナリスト。1989年に扶桑社入社、翌1990年に株式会社ロッキング・オンに入社。98年より音楽専門誌『BUZZ』、邦楽月刊誌『ROCKIN’ON JAPAN』の編集長を歴任。『ROCK IN JAPAN FES』は構想から関わり、企画 / オーガナイズ / ブッキングに尽力。2003 年には『COUNTDOWN JAPAN 03/04』を立ち上げ、国内初のカウントダウン・ロック・フェスティバルを成功させた。2004に年ロッキング・オンを退社後、有限会社FACTを設立(現在は株式会社)。2006年に月刊『STARsoccer』を(現在は休刊中)、2007年3月には『MUSICA』を創刊させた。そして2014年には、埼玉県最大のロックフェス『VIVA LA ROCK』を立ち上げ、2019年に6回目の開催を迎える。

—鹿野さん、50になったら引退してロンドンかどっかでコロッケ屋を開くとか言ってませんでしたっけ?

鹿野:いや、50歳のときにロンドンでコロッケ屋をやりたかった理由は、50歳がそれをやれるギリギリのボーダーラインだと思ってたからで。だって、俺がコロッケ屋をやるってそれは経営願望じゃないからね。自分でコロッケを1日に何百個揚げるってことだからね。

—いや、それはどうでもいいんですけど(笑)。

鹿野:だから僕を踏み台にして『ビバラ』を受け継ぐという人がいたら、このフェスにとって一番いいなと思ってるけどね。

—『ビバラ』は今年で6年目なんですよね。

鹿野:そのうちの2、3年は遊びに来てくれてるんだっけ?

—いや、4年くらい遊びに行かせていただいてますね。

鹿野:そっか。今日は僕からCINRA.NETさんに「インタビュアーとして『ビバラ』をちゃんと体感してくれているうえで口が悪い人間をご用意いただけませんか?」ってお願いをしていて。

—(笑)。

鹿野:『ビバラ』の取材をたくさん受けさせてもらっている中で、フェスの内容を褒められたりフェスについて客観的に訊いていただいたりするものはありがたいことにあって。でも、読み手にとって有意義で、しかもハラハラするようなインタビューをしてもたえたらなと思って。

—いや、でも、まずは普通のことを訊いていいですか? 6年これくらい大きな規模のフェスを続けるって、精神的にも会社の体力的にもかなりタフなことだと思うんですけど。そのリアルな実感ってどんなものなんですか?

鹿野:自分がオーガナイザーを務めたフェスとしては、『ビバラ』の前に2010年から3年間、新木場若洲海浜公園で開催した『ROCKS TOKYO』というフェスがあって。あのフェスを開催した時点ですでに沢山言われていたけど、『ビバラ』は2014年に初開催したから、フェスとしてはかなり後進フェスなわけ。だから「いまさらなんでやるんですか?」「フェスが過当競争で飽和状態を迎えている中で、そこであえて新しいフェスをやるのはなぜですか?」という話から始まっていて。そういう意見を全部浴びて「ナニクソ!」って思いながらやってきたんです。

だから、そういう意味でも『ビバラ』が6年目を迎えるということに達成感はないんです。フェスが過当競争で飽和状態という状況は依然として続いているし、1年1年がほんとに勝負なんだよね。だから気持ちもそうだし、実質的にこの1年がなかったら来年の1年はないという状況がそれこそ去年くらいまでずっと続いていて。

『フジロック』の幻想論を『ビバラ』に求めることをやめた。ただ、『ビバラ』にできるのは、埼玉県の幻想は作れるということ。

—そんな最近まで?

鹿野:はい。で、去年くらいからやっと『ビバラ』のリピーターの方ってこんなにいるんだ、ということを実感できた。毎年、『ビバラ』が初日を迎える数日前から野外フリーエリアで『VIVA LA GARDEN』という前夜祭的なイベントを開催してるんだけど。

自分にとってもその時間は比較的余裕があるから、『ビバラ』のファンの方たちとビールを一緒に飲みながらいろんな会話をするんです。そこで、「『ビバラ』をきっかけに結婚しました」とか「ビバラが始まった年に生まれた子どもが大きくなるまで『ビバラ』の会場内には入れなかったから、毎年『VIVA LA GARDEN』にしか来れなかったんですけど、今年は初めて子どもの状況が落ち着いたから会場の中に入ります」というような話をしてもらえたのね。そこで思うのは、『ビバラ』の1年1年がちゃんと繋がっているし、それがこのフェスの力になってるんだということで。

—点が線になってるという。

鹿野:それをお客さんから教えてもらったし、去年、一昨年辺りから初めてそれを実感できた。で、今年に関しては4日間開催するのね。そこでまためちゃくちゃ戦々恐々とするんです。世の中──特に音楽業界の方は「4日間やります」って言うと「『ビバラ』イケイケじゃん」って思うし、そう言われることも覚悟していた。でも、4日間にして果たしてどこまでお客さんが来てくれるのかとか、通し券は10枚も売れないんじゃないかとか──これ、本気で思うんですよ?

—そういう不安って鹿野さんが当時のロッキング・オンさんの社員でありプロデューサーとして2000年に『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』を立ち上げたときからあったものなんですか?

鹿野:『ROCK IN JAPAN』を立ち上げたときって、日本のフェス史で言うと縄文時代みたいなもんでしょ?

—黎明期でしたよね。1回目の『RISING SUN ROCK FESTIVAL』の翌年でしたもんね。

鹿野:そう、『RISING SUN』が立ち上がったのが1999年で。だから、97年の『FUJI ROCK FESTIVAL』(以下、『フジロック』)をひとつの鏡にして、カルチャーとしても、ビジネスとしても成熟した国内フェスをやり切りたいというのが『RISING SUN』と『ROCK IN JAPAN』が立ち上がったコンセプトでもあって。

—だから、開催にあたっての不安の種類もこの20年で真逆になったということですよね。フェス文化が浸透していないのにお客さんが集まるのかというのと、フェス文化が飽和状態になっている中でお客さんが集まるのかという。

鹿野:ロッキング・オン在籍時に務めさせてもらった『ROCK IN JAPAN』は1年目からお客さんがたくさん来てくれたからね。あのころはフェスに関する定規であり判断材料がなかったから、正直何を基準に成功なのかみんなよくわからなかったと思います。でも、今は判断材料だらけじゃん。フェスブームが到来してから12、3年になると思うけど、今や1年間にフェスと自称するイベントって100以上あるわけです。そうなった場合に、新しいことやろうとしても他のどこかで前例があったりするわけ。それは音楽における今のポップミュージックのソングライティングと似てるよね。正直、その中で戦っていくのは相当しんどいですよ。

あと、人が来るということはそこに必然的に責任が生まれるんだよね。特に『ビバラ』はハッキリと「埼玉県と心中する。埼玉と共にロックを活性化する」って宣言したし、今もそのイメージしかないし、現実的にもそれが成就されてきている。そうなってくると「埼玉県のフェスはウチに任せておけ」という気持ちがあるし、ある程度の方々も本気でそう思ってくれてると信じてるんです、勝手に。

—それくらいリアルな経済効果もあるし?

鹿野:このフェスに関して埼玉県の中でどれだけのお金が動いているかというと、全体で60億円ほどになるはずなんです。

—マジっすか(笑)。

鹿野:うん。だからその責任もあるよ。自分が疲れたからといって簡単に辞められるものじゃないんです、最早このフェスは。自分ひとりの感情とかいくつかの会社の理屈では終わらせられないんだよ。去年くらいからその重い責任をどういうふうに喜びや欲望に変えていくのかという戦いが始まったなと思ったんだよね。

—鹿野さんは『フジロック』に初開催から毎年遊びに行ってると思うんですけど、ある程度音楽に精通している層であれば、日本の音楽フェスとしてはあのフェスがひとつの理想郷だとほとんどの人が思ってるわけじゃないですか。ラインナップにおいて海外アーティストがメインなのか、国内アーティストがメインなのかという話は置いておいて。

鹿野:必ずしも音楽的な豊かさがあのフェスに特化されているとは思わないけど、とにかく基本的に日本人のフェスに対する憧れは、ほぼすべて『フジロック』に捧げられてるよね。僕はフェス自体に憧れを持っていないし、憧れは音楽自体にしかないからよくわかんないんだけどね、その考えが。

—でもむしろカルチャーに意識的な若い層を中心に『フジロック』に対する憧憬や幻想って強くなってると思うんですよ。

鹿野:きっとそうだね。フェスというものが身近になればなるほどね。フェスをオーラ化できるってすごいことですよね。音楽フェスはライブを司ってるわけで。ライブって音源とは違って、実態と体験の場所なんです。で、それが一番リアルなんだよね。そのリアルなフェスという場所をオーラ化するって難しいはずなんですよ。

だから、『ビバラ』も、他の成功している邦楽フェスも、どちらかというと利便性があって現実的というところにどこまでファンタジックな衣装を着せられるかという演出を施して、特別な何日間であり何時間を参加者に捧げられるかというところをがんばってるんだけど。そこと『フジロック』は根本的に違うから。

これだけ執念深く音楽業界で生き抜いてる僕が気持ちいいと思うアイテムは、限りなく最大公約数に近いと、自分を信じてがんばりたいんだよね。

—『フジロック』がフェスをオーラ化できる要因ってなんだと思いますか?

鹿野:たとえばTHE NORTH FACEとかColumbiaとか、オシャレなアウトドアアイテムを買って、それを着ていく場所としてどこが一番カッコいいかと考えたときに『フジロック』が当てはまるというのもあると思うよね。

音楽業界が今一番ほしいのって、ファッションや他のカルチャーとの融合だったりするわけじゃない。ナショナルクライアントやファッションブランドやアウトドアブランドが自ら詣でるフェスは『フジロック』以外に国内ではないよね。『ライジングサン』にもその兆しはあるか。あとは集客が1万人以下のフェスでは固有のブランドと組んで一緒にいろんな施策を実施していく例はあるし、それはそれで素晴らしいことだと思う。そのうえで『フジロック』はその集合体という感じがあるよね。そういう意味でも『フジロック』の幻想論ってすごい影響力を持っている。

でも正直、僕は『ビバラ』にそれを求めることをやめたし、そこを求めてあがいてもしょうがないと思った。ただ、ウチができることはハッキリあるなと思う。それは、埼玉県の幻想は作れるということ。映画『翔んで埼玉』状態というか。まあ、若干あの映画にもっていかれてるんだけど(笑)、あの映画が埼玉の中で当たり前のようにバズった、その状況を音楽で作れる可能性はものすごく実感として感じている。

プラス、今年はすごいんですよ。『ビバラ』をこれまで5年間開催して最大のボーナスをもらったと思ってるんだけど、埼玉県内からお声がかかることが急に多くなって。具体的に言うと、浦和レッズに「一緒に色々やっていきましょう」って言ってもらってグッズを作ったりとか、4月20日のヴィッセル神戸戦、「ビバラシート」(「REDS ROCK!シート」)というのを作って、そこで音楽とサッカーが好きな人が融合していこうという試みが今年から始まった。

さらに所沢ビールというクラフトビール屋さんから「『ビバラ』とか音楽フェスに似合うオリジナルのビールを一緒に作りませんか?」という話をいただいて、オリジナルビールを一緒に作ったり。

—それはすごいですね。

鹿野:で、極めつけは埼玉県ってファミリーマート王国なんですよ。具体的に775店舗もあるの。その埼玉県の775店舗で2週間、ビバラ弁当(「ビバラ 炙り焼W味噌豚丼」)が販売されるの。これも実は、自分たちとファミリーマートでしっかりミーティングして。埼玉県って豚の消費量が関東ではダントツ1位なんです。で、豚で埼玉県の中でどういう料理があるかって言ったら、奥秩父の方で、味噌焼きの豚肉が名物だと。試食会もしました。だからファミマさんが勝手に作ったものに『ビバラ』のシールを貼ってるのとはわけが違うんですよ。つまり、埼玉県との化学反応を本当に起こし始めてるんです。これはありがたいという言葉しか浮かばないんですね。

—今の話を聞くと、サッカー、ビール、食って完全に鹿野さんの私物化企画としか思えないんですけど(笑)、大丈夫ですか?

鹿野:いや(笑)。サッカー、ビール、食って、人間バンザイ最高アイテムでしょ。

—いや、自分の気持ちいいことばっかじゃん(笑)。主催者だからその権利はあると思いますけどね。

鹿野:でもこれだけ欲深く、執念深く音楽業界で生きてる人間が気持ちいいと思うアイテムって限りなく最大公約数に近くない? そこはちょっと自分を信じてがんばりたいんだよね。

—行政や企業との関わりが強くっていく分、フェスの内容にいろんな縛りが生まれる危惧はないんですか?

鹿野:あー、それはね、そもそもお金の関する考え方次第だと思うんですよ。つまりお金のためならなんでもするのか、もしくは企業や行政と一緒にやれることはないのかを考えるのか。だって企業には何がしかの産業が、行政にはなにがしかの街があるわけじゃないですか。それはすごい魅力なんだよ。だからお金はね、その上で入ってきたらラッキーという考え方でいれば、そもそも縛りとかはあり得ないんだよね。この行動原理でいくと、めちゃめちゃフレンドリーなんですよ。だって、行政から指導が入るのって犯罪レベルのことに関してじゃん。別に「たくさんのお客さんを入れて大丈夫か?」とも言われないし。たとえば、うちは屋外ステージがひとつあるけど、そこは唯一音量制限を設けているステージで。それは別に行政や近隣に対してじゃなくて、裏側に病院ができたから自主的に音量を考えたんです。そういったことに対して配慮するって、縛りではなく人間として当たり前のことじゃない?

—そうですね。

鹿野:だから今のところ、ほんとに行政からの縛りってまったくなくて。むしろチャンスを頂けてありがたい限りで。

—僕が訊きたかったのはたとえばイリーガルな匂いのするアーティストを呼びにくくなったりとか、そういうことってあるのかなということで。

鹿野:お前、すごいボール投げるね。ブッキングに行政配慮が入るわけないだろ(笑)。その時点での犯罪性がなければ「こういう人は出演ご勘弁願いたい」って言う話はないと思う。以前、『J-ROCK ANTHEMS』(『ビバラ』の恒例企画。亀田誠治がバンマスを務めるホストバンドに豪華なゲストボーカル陣を迎え、日本の名曲をリレーしていく)のゲストボーカルに、逮捕歴のあるアーティストをお呼びしようとしたことがあったんですよ。

—最高じゃないですか。

鹿野:それ自体に最高も最低もって話なんだけど。それで、「そのアーティストにオファーするのは問題ないですよね?」って関係各所に訊いたら、「問題ないです」と。

—でも、実現しなかったと。

鹿野:実現しなかったというか、『J-ROCK ANTHEMS』のボーカルって、ホストバンドのメンバーと僕で人選を決めるの。基本的にはまずバンドメンバーに委ねるから、そこで選曲とのバランスで実現しなかったんだけどね。ただ、僕が感じるに、フェスのブッキングをする人って、やっぱり腹が据わってるんですよ。そうでないとできないんじゃないかなって思うし。だからそういう腹が据わっている人をちゃんとフェス全体がサポートできれば、そのフェスは上手くいくし、その人が孤立すれば、そのフェスは揺らぐし、そういう部分はあるんじゃないかなって思う。

フェスには自然と共存する楽しさや、いろんな要素があるけど、それと同じくらい大事な要素として、音楽を素晴らしい環境で多くの人に提供したいという理念がある。

—フェスが飽和状態を迎えてるという中で、たとえば『JAPAN JAM』という、スケジュールも出演アーティストの傾向も重複するフェスに対して鹿野さんはどういうスタンスでいるんですか?

鹿野:まず前提として申し上げたいのは、「ロッキング・オンは自分がかつて所属していた会社」という意味合いにおいて、僕が今やっていることは、社会論として考えていくと非常に非道なことかもしれないですよね。その自覚はあるし、コメントは申し上げにくいですよ。そのこと自体を謝る気も正当化する気もないから。それが現実で。まずそれは前提としてあるんですよ。

そのうえで『JAPAN JAM』を主催している会社もうちの会社も、競合相手とお互いにしのぎを削り合いながら自分たちの活動をしていくことには慣れている。それはどうしてかというと、ロッキング・オンさんにはたくさんの雑誌があって、そのたくさんの雑誌は未だに競合誌がある中で戦っているわけでしょ。たとえば『ROCKIN'ON JAPAN』とうちの雑誌(『MUSICA』)もそうだし。他にも『音楽と人』や『Talking Rock!』とかたくさんの雑誌と競合していく中で、毎月しのぎを削ってちゃんと発行しているわけじゃん。

だから、ロッキング・オンさんがどうかはわからないんだけど、うちの会社としては競合相手がいるということに対して、ことさら大げさに考える気持ちがないんですよ。ただ、世の中的に考えていくと、結局お互いのフェスが同じ日程で開催がぶつかって、千葉と埼玉でそれぞれ2万人以上のスケールの収容人数を持っている。それが結果的にウィンウィンにならなかったら食い合っているっていう状況になるし、何年後にどちらかが、もしくは両方がつぶれることになるでしょう。そういう危惧を持ちながら毎年『ビバラ』を開催している自覚はあるよ。ただ、フェスの主催者としてはアーティストの被りが多い、もしくは同じ時期に近隣で同じスケールのフェスがあるということよりも、もっと大切なことがたくさんあるんですよ、実際には。だってやれることをやりたくてやっているフェスじゃなくて、やりたいことをやりたくてやっているフェスだからね。この大切な部分のひとつの肝は、スケジュールだよね。

—それはどういうことですか?

鹿野:さすがにスケジュールが固定化されている夏フェスシーズンの中に2014年から『ビバラ』が入っていくつもりは毛頭なかったし。年末に関しても、あれだけ成熟したフェスがたくさんある。そうやって考えていくと、日本の中でまとまった休みとフェスがちゃんと共存できる休みって、年末年始と夏休みと、ゴールデンウィークしかないと思うんですよ。だから新しくフェスをやるんだったら、ゴールデンウィークしか自分はやりたくないということは、最初からあらゆる人からのお誘いに対して言っていて。だからこの日程でやるということは、このフェスと自分にとってとても重要なんです。

しかもフェスって、自然と共存する楽しさとかいろんな要素があるけど、それと同じくらい大事なひとつの要素として、音楽を素晴らしい環境で多くの人に提供したいという理念がある。さいたまスーパーアリーナは、それを限りなくできる場所なんです。だからね、素晴らしい場所をこのフェスは手に入れたなと今でも思います。そんなスケジュールと、さいたまスーパーアリーナという場所。このふたつに勝るものはないなという気持ちを、『ビバラ』を立ち上げる決意をしたときから持っていたし、結果的に競合のフェスが近隣であるからといって、そこに対して場所とスケジュールをずらすというのは考えにくかった結果、こうなっているんじゃないかと思います。

ただ、審判をくだすのは結局参加者ですから。参加者が今話したような理由で『ビバラ』から離れていったり、このフェスが誰も得をしないフェスになるんだったら、それは僕らの敗北になるんじゃないかなという気持ちを持ちながら崖っぷちでやってるけどね。

音楽業界側重視か、メディア重視か、お金重視か、現場重視か。この4つがイベントをやる中での大きな欲望要素。その中でほぼ多くを現場要素が占めている。

—これはお客さんには関係ないことですけど、鹿野さんがフェスにこだわる理由のひとつは『ROCK IN JAPAN』を立ち上げた人という切符を持ってるからだと思うし、その切符って結局、業界的にはすごく大きなものだと思うんですよね。

鹿野:自分はたしかにあのフェスの主なる部分を最初の4年間担当していたけど、自分の会社の裁量でやったわけじゃないし、その意味ではそこをイコールで捉えられるのは不思議なんですよ。だけど、そのイメージが大きいこともわかっているし、その意味では感謝と、永遠に持ち続けられる退職金をそこで頂いたみたいな感じで思ってます。こうやって面と向かって言われたのは初めてだからアレなんだけどね。

ただ、「自分は昔の名前で食っていく」という気持ちでやってたら終わりだと思うから。少なくとも自分の中では、今の自分の屋号で頑張ろうという気持ちを持ってるよ。あとは、赤字を出したことが今までフェスではなくてね(笑)。フェスで経済的に失敗したことないという、そんなちっぽけな自負はある。

—『BUZZ』と『JAPAN』の編集長時代からライブハウスやクラブでイベントをやっていたという根底の現場感というのもデカいと思うしね。

鹿野:そうなんだ。基本的にスタンスはずっと変わらない。現場重視ってことだよね。結果的に、音楽業界側重視か、メディア重視か、お金重視か、現場重視かっていう、この4つが一番イベントをやっていく中での大きな欲望要素だと思うの。僕は「現場重視100%だけでやってます」というつもりはさらさらないんだけど、結果的に一番多くの部分を現場要素が占めていて。

じゃあ、現場要素とお金要素というところで考えると──たとえば今年、ふたつの大きなステージがひとつのアリーナに存在するスタジアム仕様になったから、そのスケール感を楽しんでもらうために10メートルの気球がずっと巨大な空間を浮遊するんだけど。

—それ、大丈夫なんですか?

鹿野:大丈夫だよ(笑)、最高だろ。それって、スタジアムモードという巨大な空間であることを、何らかの立体的なインフラとしてみんなに楽しんでほしいから実施するのね。本来はいらなくても、現場の夢を現実化させようとすると、そういうことをやりたいわけ。これがたとえば企業フェスだったら100%やらないよね。過剰出資になるから。

でも、過剰出資という視点は「面白いな」と思ったことに対してはないし、そこでNGを出す人を排除することがこのフェスの今の座組なの。みんなが想像するよりも極力ミニマムな資本体系でこのフェスはやってるんだけど、それはこういう発想に対してNGを出す人がいない状況を作りたいからでもあるわけ。

結局、これだけの大きなフェスだから、関わっている人が少なければ少ないほど人の顔が見えるじゃん、僕以外の顔もね。だからね、このフェスで自分がビジネス的な赤字を出すと、どれだけ人が苦しむのかということがはっきりと見えているから、その緊張感はすごくあるんですよ。でも、その緊張感がお金に対してもあるくらいで、やっぱり根幹には現場欲望が一番高いんだよね。

—やっぱりそうなんでしょうね。

鹿野:このフェスのブッキングの責任は自分が取るんです。で、未だになんでそれをできるかと言うと、僕は新人アーティストに対して今もワクワクしてるんですよ。うちのフェスは毎年何組かは、レーベルもプロダクションもわからないアーティストのホームページを見て「コンタクト」という欄があると、そこからオファーしてる。「『ビバラ』というフェスを主催している鹿野と申します」って連絡を取ってオファーをするんだよね。

一昨年に出演してもらったポルカドットスティングレイもそう。今こう言っても誰も信じないと思うけど、ヤバイTシャツ屋さんもそうなの。「コンタクト」から始まってる。それが未だにできるんですよ。現実的に今はもう『MUSICA』の編集長はやってないから、僕のところに新人のプロモーションはそんなに来ないですよ。そんなに来ないけど、風は聞こえてくるんですよね。ブッキングというのは、そういう音楽の風を読むのが大事だと思うんだよね。というか、それが楽しい。

—風は聞こえてくる。サカナクションの曲タイトルみたいですね(笑)。

鹿野:なんだそれ。でも、ほんとにそうなんだよ。大切なのは、たぶん、風なんだよ(笑)。今年のGhost like girlfriendもそうだしさ。

フェス文化自体が今、完全に転換期にある。フェスバブルは萎み始めてもおかしくないし、間違いなく2020年がターニングポイントになる。

—言い方は悪いけど、やっぱり『ビバラ』って少し貧乏くさいところがチャーミングポイントにもなってると思うんですよね。ホームページのデザインとかも、ちょっとツメが甘いのかなみたいな(笑)。

鹿野:それ、めちゃくちゃ言われる(笑)。余計なお世話なんだけどね。

—これ、褒めてるんですけど、整備されすぎてない感じに鹿野さんの人間味が表れてると思う。

鹿野:下北沢のエレベーターがないビルの4階に事務所があるっていう感覚は今、三宅が言った「貧乏くさい」という表現と全部共通してるかもしれないよね。でも、その貧乏くささによってソウルがよく透けてるんだったら、これはきっといいことだよね。

—すごくいいことだと思いますね。それってオファーされたアーティストが出演したいと思う動機にも繋がってると思いますよ。

鹿野:嬉しくないけどありがとう。非常にラッキーなことにこの『ビバラ』というフェスは現在、成功してるんですよ。そうなってくと、「このフェスは勝ち組なんだな」って見られ始める可能性がすごく大きくて。その視線とどう付き合っていくのかという面においては慎重になってる部分があるのは事実ですね。勝ち負けでフェスやってるわけじゃないからこそ、その見られ方を意識しないといけないなあって、今の音楽シーン全般に言えることだけど思うね。

—たしかに持たざる者のイメージがあったほうが応援されやすいですしね。

鹿野:あれは2000年くらいか。Bloodthirsty butchersの吉村(秀樹)と、eastern youthの吉野(寿)さんと、Hi-STANDARDの難波(章浩)くんで鼎談をしてもらったことがあるの。そのときに難波くんが、「『MAKING THE ROAD』は成功しましたよ。たしかに結果的に儲けましたよ。それで家を建てちゃいけないんですか? 俺、いいと思うんですよ。だって、勝ったんですもん」という話をしていて。すごい人だなと思った。本当に潔かった。

でも僕は難波くんのようなカリスマではないから。いろんなことに対してちゃんとビクビクしながらフェスをやってる。

で、フェス文化自体が今、完全に転換期にあると思うわけ。フェスバブル自体はまだ萎みきってないんですよ。萎み始めてもいないと正直思ってる。でも、萎み始めてもおかしくないし、間違いなく2020年がターニングポイントになるから。

—間違いないですね。

鹿野:2020年以降はいよいよ淘汰の時代がくると思わないでフェスをやってる人間は、よほどの馬鹿だよね。フェス文化自体は死なないけど、必要とされるフェスだけが残る。そうなったときに『ビバラ』が必要とされるボックスに入れるかどうかということをちゃんとプレゼンテーションできる機会って、今年と来年しかないんですよ。それくらい大事な2年間だと思ってやってます。

—これは個人的な好みもあるけど、過去の『ビバラ』のラインナップを見たときに、1年目でけっこう理想的なバランスが実現していたと思うんですよね。「日本のロックフェス」という固定化されたイメージと、そこからはみ出る余剰みたいな意味でも。

鹿野:それは指摘されて初めて気づくことなんだけど、大前提としてご理解いただきたいのは、ブッキングに関しては毎年100点のラインナップなんですよ。もちろん三宅が言ってくれたことは真摯に受け止めるよ。受け止めるんだけど、今のあなたの論理でいくと、初年度が100点で、他の年はそうじゃないとしたら、それは違う。というかそういう気持ちを持っていたら、ブッキングなんかできないって。というか、やっちゃいけないと思う。毎年100点なの。それは綺麗事じゃなくて、本当にそうなの。

会場をお客さんで埋められるか、埋められないかということと同じぐらい、これだけ多くのアーティストにご出演いただけるかどうかが大命題なんですよ。それくらいフェスのブッキングってしんどいんですよ。色んな人からSNSで「今年は、誰々は出ないんですか?」という声をもらうわけです。でも、フェスが横綱で、フェスに出演してくれる人がその横綱のタニマチではないですから。むしろ逆だしね。音楽あってのフェスなわけだから。

だからこそ、逆にフェスは誰でも出てくれるものじゃない。今年の『ビバラ』は97組ものアーティストに出演していただくんですけど、97組の方に自分が心からちゃんと気持ちを寄せて、そんな素晴らしいアーティストに来てもらえるというフェスをやるのって、むちゃくちゃ大変なことなんです。で、それが6年間も出来ているのは、惰性とは真逆にあることで、奇跡に近いなあと毎年思ってるんだよね。

『ビバラ』に出てくれるアーティストは「僕がレビューを書きたいアーティスト」なんですよ。

—正直、その中にはスタッフも含めると鹿野さんと関係性がよくない人だっているわけですよね?

鹿野:うん、そうだね(笑)。でも、たとえばスタッフの方と僕の関係性がよくなくても、アーティストと僕とで取材をはじめ仕事の中での関係性がある場合もあって。もっと簡単に言うと、みんなが少しでもイヤだったらこのフェスに出ないんですよ。それくらい、このフェスはもう大きな顔を持ってるんです。僕なんかの名前より、はるかに大きな顔をこのフェスは持ててるんだよね。それが素晴らしいんですよ。人がフェスを作るんだけど、フェス自体がもう人というかね。

—メディアがフェスを主催することに懐疑的な人ってけっこういると思うんですけど、今みたいなことをちゃんと明言することで解消される部分はあると思いますね。

鹿野:そうなの? 自分が思い描いたイスに、アーティストに座っていただく。そこの過程の中では何十組もお断りもされている。でも、結果的に自分が思いを寄せたアーティストの方々によってフェスが構成されていくという意味では、毎年100点のラインナップなんです。その気持ちをちゃんと表したくて──恥ずかしいことにアーティストの方々がステージ上で言ってくれるから、あえて言うんですけど、すべての出演アーティストに僕が手紙を書いてるんですよ。

その手紙は結果的に全部書いてあることはひとつで。「あなた方の音楽がどう素晴らしくて、だから出演していただけてうれしいです」ということを書いていて。これはわかりやすく言うと、手紙というよりレビューなんです。つまり、『ビバラ』に出てくれるアーティストは「僕がレビューを書きたいアーティスト」なんですよ。

フェスは今後、お客さんとアーティストがそれぞれ1対1で付き合っていく媒介になる。

—フェスの主役ってアーティストじゃないですか。1日に数多くのアーティストのライブを観てお客さんが熱狂したり感動したりする。お客さんが主役じゃないですよ。それは個人的にずっと違和感を覚えてることなんですけど、日本の大きなフェスってお客さんを主役に見立てることで言外に「マナーよくしてくださいね、あなたがルールを破るとこのフェスは成功しないし続けられないです」っていう誘導が多いような気がしていて。けっこうこれって怖いことだなと。

鹿野:そうか。フェスって今後、お客さんとアーティストがそれぞれ1対1で付き合っていく媒介になると思うんですよ。一体感とか共同幻想というものとは違うものとして。

—そうなんですか?

鹿野:この10年間にフェスがどのように進化したかというと、『フジロック』の2年目くらいまで、あるいは『RISING SUN』の初期は「ひとり」が何万人も参加者としていたんです。それはなぜかというと、何があるか分からない怖い場所だと思われていたから、フェスって。で、実際に行った人がどうやら大丈夫だとわかった。そうすると、最初に行った「1」の人が今度は彼女や友人を連れて行くんですよ。で、母数が「2」になった。さらに「本当にピースフルで楽しいんだな」「ここはみんなが外側から言ってるほど危ない場所じゃないんだな、ピースフルなんだな」って、今度は家族までを連れて行ったり、仲間と組んで行くようになった。

だから、初年度に1だった母数が、4年くらいかけて母数が4や5になっていったんですよね。これがフェスブームの根源だと僕は思っていて。ということは、集団で行く。あるコミュニティがフェスの場で生まれる。今度はその集団同士のオフ会が始まる。フェスが音楽ファンのオフ会の場所になる。そうするとそこにSNSの文化が加わる。写真を撮るときに50人で写真を撮ってると、そこにさらに50人が加わって、100人になっていくんですよ。これが、フェスの一体感を作っていった10年間の流れだよね。

—俺なんかは、ライブを観るときくらいはひとりでも楽しめよって思うけどね(笑)。だんだんそこに妙な集団意識や同調圧力も生まれていくわけでしょ。それが日本のフェスを音楽の本質から遠ざけてるんじゃないかって思うんですけどね。

鹿野:でもそれは至極まっとうなフェスっていうものの進化論だし、現実なんですよ。実際、その共同幻想や一体感は『ウッドストック』にもあったわけだし、自分が体験した『グラストンベリー・ロックフェスティバル』にもスタイルこそ違えどあったと感じたし。でも、それが変わりつつある。

—そう思いますか?

鹿野:思います。音楽の聴き方において、自分がその音楽のどこが好きかということを人と共有するわけではなくて、自分の中で精査していく。そういう音楽の聴き方が育ってきたうえで、一体感を重視していない素晴らしい音楽がだんだんシーンの中に出てきてるわけだよね。それは数年前のSuchmosであり、今年に関して言えばKing Gnuがそうだと思う。彼らのロックのカッコよさは一体感ではなく、「勝手」だと思うし、その流れがきたのもここ10年間のロックのおかげでもあるとも言えるわけだし。そう考えると、自ずと2010年代のロックシーンとはなんだったのかが、フェスから映し出されるよね。だからフェスとはメディアであると言ってるんだけどね。

鹿野:そういうアーティストたちに「フェスはダサいから出ない」という場所に選択されたら、フェスはほんとに終わるよね。で、終わるフェスは終わればいいと思う、うちもそう思われたら、もうしょうがない。だけど少なくとも自分はメディアの人間として、そういう新しい風やアーティストと一生出逢い続けていきたいと思ってずっとやってるわけだし、『ビバラ』というフェスメディアもそうありたいと思っているわけ。むしろそういう音楽の受け皿がフェスであるというものに『ビバラ』はなりたいし、なれると思ってる。

そういう意識をはっきり持ったのは2年前なんですよね。それもあって、2年前に音楽性の傾向を重視した日程組みをしたんです。そうすると「タイムテーブルが濃すぎて観たいアーティストが全部観れないじゃん」とか、「バラエティがあるからフェスなんじゃん」とか、たくさんの意見をいただきました。もちろん悩みました。というか悩んでます。でもそれを言う多くの人に対して問いかけたいのは、「実際、今音楽ファンって言われている人がどれだけこの国の中にある音楽を俯瞰で楽しめてるんですか?」ってことなんです。「案外、自分に近い音楽で、まだ見つけられてない、気づいていないものって多くないですか?」って思う。

『MUSICA』と『ビバラ』は、並走していたい。『ビバラ』は『MUSICA』のイベントじゃないから。これは会社自体としても、『ビバラ』にとってもプライドなんですよ。

—『BUZZ』というオルタナティブな音楽雑誌を育てた人だしね。よくぞ言ってくれたと思いますけど。

鹿野:せめて自分の好きな音楽の周辺で、これだけの音楽があるってことは感じてもらいたいんですよ。「この日の中に、このアーティストを好きなあなたが素敵な出会いを得られるアーティストがきっと何組もいますよ」って提案をしたい。それだけでも十分フェスの価値があると思うから。現実的にはね、音楽性の傾向を重視した日割りにしたことで通し券の売上も減ったんだよね。でもそれよりももっと提案したいことがあって。

—逆に言うと、そこで通し券を買ってくれる人がこのフェスにとって希望そのものっていう。

鹿野:そう。話を戻すと、1対1で付き合う音楽が生まれてきて、1対1で音楽を楽しむ人たちがいて、1対1の付き合いの音楽と1対1の音楽を好きな人たちが今フェスという場所から離れがちになってるところもあると思うんですよ。

—間違いないですね。

鹿野:アーティストからも「フェスってもう、ダサくない?」って平気で言われることもあるんですよ。ある意味、むちゃくちゃ生な意見だよね。だから本当に今、ターニングポイントなんだよね。フェスをレペゼンしてるわけじゃないけど、フェスの本質的な役割をこのイベントが持ったときに、今言ってたような人たちが来られる場所なのか、来られない場所なのかというのは、とても重要なことで。来られるイベントになりたいという努力はしてます。

—それは『MUSICA』という雑誌のカラーと同義だと思うんですけど。

鹿野:そうだね。でも『MUSICA』と『ビバラ』は融合したいわけじゃなく、並走していたいんですよ。だって『ビバラ』は『MUSICA』のイベントじゃないから。『MUSICA』も『ビバラ』に食わせてもらおうとも思ってないし、『ビバラ』も『MUSICA』に依存しようとは思ってない。

これはうちの会社自体としても、『ビバラ』にとっても基本的な姿勢なんですよ、両方がどちらかに依存しないというのが。お互いメディアとして並走すべきだと思うんだよね。

埼玉の音楽のお祭りとして『ビバラ』というブランドが根付くんだとしたら、ロックとは他の音楽で楽しめる場所が埼玉にあったっていいじゃないって思う。

—あと、フェスが飽和状態にある中で、アーティスト主催のフェスは力強く支持されてる現状があると思うんですけど。それを脅威に感じたりしないんですか?

鹿野:脅威というのは、それをライバル視しているから芽生える感情なんだろうけど、そもそもその気持ちがないし、アーティスト主催フェスが支持されるのも、増えているのも、当たり前のことだと思うよ。だってそもそもアーティストがいて音楽があるからフェスが成り立ってるわけで。「俺らがフェスの主役だ」ってアーティスト自身が思ってフェスを主催するのは、そしてそれに音楽ファンが共感するのは、ある意味すごく本質的なことだと思うんだよね。

—それから、『ビバラポップ!』というアイドルフェスを今年も開催するんですよね。去年、鹿野さんはアイドルに関して門外漢であることを表明したうえで初開催したと思うんですけど、今年はどういうスタンスなんですか?

鹿野:去年は2万人のスペースで『ビバラポップ!』をやったわけ。でも残念ながら2万人の半分もいらっしゃってもらえなかったのね。それでまずは『ビバラ』としてこのフェスのコアを作るべく1800人のスペースでやろうと思ったら、今年に関してはありがたいことにソールドアウトの状況で。

来年からまたもう一回、大きなスペースに戻して『ビバラポップ!』を開催する予定もあるんだけど、そもそも『ビバラポップ!』に関しては、僕の顔でやるものじゃないんですよ。なので、昨年に続きピエール中野くんと大森靖子さんにプレゼンターを務めていただいて、色々考えてもらったり、彼女や彼の音楽のセンスやバンド力が、ものすごくこのフェスをオリジナルにするんですよね。それは音楽的にもパフォーマンス的にもすごいことなんですよ。ある意味彼らが音楽的にも舵を切ってアイドルミュージックをフェス化するのって、アーティストフェスのあるべき新しい姿だと思わない? 僕はそう思って、大森靖子とピエール中野に全幅の信頼をおいて、このフェスをお願いしています。

だからね、今日は散々自分の頭の中のことを話させてもらっているんだけど、そもそも『ビバラ』というブランドは、僕なんかをとっくに軽く超えてるわけ。そのビバラという音楽の力とフェス力でどこに進むべきかを考えて『ビバラポップ!』を開催しているんです。

具体的に、「埼玉県と心中するイベント」と言ってきた中で、埼玉県の音楽マーケットがロックに特化してるのかって言ったら全然そうではない状況がある。じゃあ埼玉県の音楽のお祭りとして『ビバラ』というブランドが根付くんだとしたら、『ビバラ』というブランドで他の音楽で楽しめる場所が埼玉にあったっていいじゃないって思いなんですよね。

だから『ビバララップ』もやりたくてしょうがないんだよね。しかも群馬の人たちと一緒にそういうことができないかなって思っていて。それは埼玉や群馬にむちゃくちゃカッコよくて音楽的にキレているアーティスト、ラッパーが多いからなんだけど。その拠点を作れないかなと思うんです。

ロックを拡大解釈をしていくメディアを率先していた時代があったから余計に、「ロック」を安易に扱うメディアにどうカウンターを打つのかということを自分なりにやっている。

—今、鹿野さんが『ビバララップ』ってセパレートした発言がちょっと気になるんですよ。鹿野さんの根本的なスタンスで言ったら、アイドルは違うけど、少なくとも『ビバラ』と『ビバララップ』は同居して然るべきものだと思うんですけどね。

鹿野:そうなんだ。アドバイスとして真摯に受け止めます。『ビバラ』と『ビバララップ』は同居して然るべきものであるということは、『MUSICA』の中でもそうだし、ロックが今これだけラップを求めていて、ラップもロックのマーケットを求めているならば、その通りだしね。だけど僕はね、ロックフェスはロックフェスであるべきだと思うんですよ。

—へぇ、そこはけっこう保守的な考え方なんだ。

鹿野:それを保守と呼ぶならどうぞ。この時代にロックとアイドルとラップが一緒になることの方が、ロックとは何かに拘るより本当に革新的なら、それはそうなんでしょう。僕はそこに保守も革新も感じないし、よくわからないんだよね。たしかに僕は、ロック雑誌で浜崎あゆみさんを表紙にしたことが編集者として一時期、一番のトピックになった人間で。

ロックっていうものの拡大解釈をしていくメディアを自分が率先して作っていた時代があったけど、だから余計に思うんです。今、ロックというものを拡大解釈したり、ロックっていう言葉を安易に使って他の音楽を扱ってるメディア、そういう環境があまりにも多いって。ロックフェスもそう。そこに気分こそあれど、果たして実態があるのかな?

—なるほど。

鹿野:だとしたら、それに対して自分がロックメディアとしてどうカウンターを打つのかっていうことを、自分なりにはやっているつもりだよ。

ロックはスピリッツであるとともに、スタイルでもあり、音楽表現でもある。

—でも、鹿野さんが持っているそもそものロックに対する価値観や概念ってすごく広義じゃないですか。

鹿野:そうだね。

—1年目の『ROCK IN JAPAN』にZEEBRA氏やラッパ我リヤが出ていることにも顕著ですけど、鹿野さんにとってロックがそもそもクロスオーバーを意味してきたところがある中で、そこで保守的になるのは貫いてきたイズムに反するんじゃないかと思うんですけど。

鹿野:たしかに。だからね、『ビバラ』と『ビバラポップ!』を分けてるのって、すごく古臭いと言われるんだよね。

そもそも『ビバラポップ!』のブッキングをしてる時に何組にも言われましたよ。「なんで『VIVA LA ROCK』で呼んでくれないんですか?」って。そのときにハッキリ言ってるんです。それこそBiSHのプロデューサーである渡辺淳之介くんと『GYAO!』で話したんだけど、ロックっていうのはスピリッツだと人は言います。たとえばアイドルの方々の中に「私たちはアイドルという文化の中にいるけど、スピリッツはロックです」というふうに言われる方はたくさんいるんですよ。その方々のスピリッツを否定する気持ちはまったくありません。

ただ、ロックっていうものはスピリッツであるとともに、スタイルでもあり、音楽表現でもあるんです。ロックというものが100%スピリッツだけで構成されてるとは僕は思ってない。そうなるとロック的なるリズムや和音が入り込める音楽とそうじゃない音楽があると思うんだよね。そういうことも含めたロックというスタイルと音楽を、ロックフェスでもしっかり定義づけていきたいっていう気持ちがあって。

そうなっていった場合に、『ビバラ』というフェスにアイドルの方をお招きすることは今の自分の視点ではできないんです。間違っても「ロックよりアイドルのほうが敷居やステージが低い」なんて微塵も思ってないですし、クオリティに関しても、まったくそんなことを思ってない。そういう話ではないんですよね。

―なるほど。

鹿野:たとえば、アイドルのお客さんも他流試合の場所に行くから、自分たちがフェスで浮いちゃったりするとアイドルに迷惑をかけるから気をつけようとか、そういう言葉が公然とSNSの中で流れるじゃないですか。それがいいか悪いかは置いといて、自分はそういう状況をこのフェスの中でお客さんに作ってほしくもない。もっとみんな勝手でいいじゃない。すべての参加者が勝手であるべきなんですよ、フェスなんて。そのかわり、その勝手同士がムードを作っていい雰囲気を醸し出す、それがフェスの醍醐味じゃないかなと思うし、だから『VIVA LA ROCK』の中でも日別で音楽性を分けるのと同じような気持ちで、それがもっと過剰反応した形で『ビバラポップ!』を作ったんです。

サッカー雑誌の世界に入ると、「あなたはスタジアムにいますか?」というのがすべてだった。ラッパーの世界の場合は、それがさらに色濃い。

—いや、アイドルについてはわかるんですけど、ラップを分けるのはやっぱり腑に落ちないですね。

鹿野:どうして腑に落ちないかを逆に教えて欲しいんだけど。でも今年で言えば、2日目にPUNPEEやCreepy Nutsにも出演してもらうし、ラップを『ビバラ』の中でもっと吸収したいとは思っていますよ。でも正直、ラッパーのアーティストは僕の場合はブッキングがほんとに難しい。僕はサッカー雑誌を作ってたことがあるからわかるんだけど、サッカー雑誌の世界に入ると、「あなたはスタジアムにいますか?」というのがすべてだったんだよね。それと同じなんですよ。

—要は現場主義っていうことですよね。

鹿野:それってどこの世界でもあるし、ロックの世界にもあるんだけど。ラッパーの場合はさらに色濃いでしょ。

—リアルな話ですね。鹿野さんがオファーしているかどうかは置いておいて、『ビバラ』にKOHHやBAD HOPがラインナップされてないというのは、すごくリアルだと思います。それは課題のひとつでもあると思うし。

鹿野:そうかもしれないね。引き続き努力はしたいと思います。

—でも、鹿野さんが今日してくれた話はリアルでよかったです。ありがとうございました。

鹿野:こちらこそ、3時間もありがとうございました(笑)。

- イベント情報

-

- 『VIVA LA ROCK 2019』

-

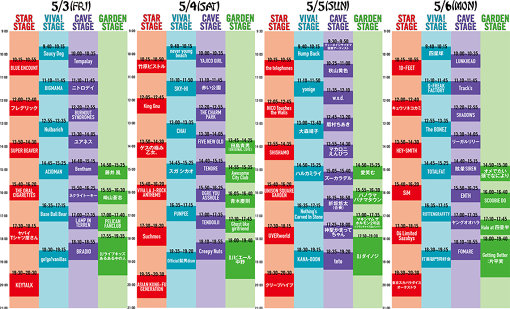

2019年5月3日(金・祝)、5月4日(土・祝)、5月5日(日・祝)、5月6日(月・休)

会場:埼玉県 さいたまスーパーアリーナ5月3日出演:

ACIDMAN

THE ORAL CIGARETTES

KEYTALK

go!go!vanillas

Saucy Dog

崎山蒼志

SUPER BEAVER

DJライブキッズあるある中の人

Tempalay

Nulbarich

ニトロデイ

ネクライトーキー

BURNOUT SYNDROMES

BIGMAMA

藤井 風

BRADIO

BLUE ENCOUNT

フレデリック

Base Ball Bear

PELICAN FANCLUB

Bentham

ヤバイTシャツ屋さん

ユアネス

LAMP IN TERREN5月4日出演:

青木慶則

赤い公園

ASIAN KUNG-FU GENERATION

OGRE YOU ASSHOLE

Awesome City Club

Official髭男dism

King Gnu

Creepy Nuts

ゲスの極み乙女。

Ghost like girlfriend

Suchmos

SKY-HI

スガ シカオ

竹原ピストル

田島貴男(ORIGINAL LOVE)

THE CHARM PARK

CHAI

DJピエール中野

TENDRE

TENDOUJI

never young beach

PUNPEE

VIVA LA J-ROCK ANTHEMS

【Ba:亀田誠治/Gt:加藤隆志(東京スカパラダイスオーケストラ)/Gt:津野米咲(赤い公園)/Dr:ピエール中野(凛として時雨)】

FIVE NEW OLD

YAJICO GIRL5月5日出演:

愛笑む

秋山黄色

UVERworld

大森靖子

折坂悠太(合奏)

KANA-BOON

クリープハイプ

SHISHAMO

神聖かまってちゃん

ズーカラデル

w.o.d.

DJダイノジ

teto

the telephones

Nothing's Carved In Stone

NICO Touches the Walls

パノラマパナマタウン

ハルカミライ

Hump Back

マカロニえんぴつ

マキシマム ザ ホルモン2号店

※フランチャイズ店メンバー

眉村ちあき

UNISON SQUARE GARDEN

yonige5月6日出演:

打首獄門同好会

ENTH

オメでたい頭でなにより

キュウソネコカミ

Getting Better :片平実

G-FREAK FACTORY

SiM

SHADOWS

四星球

SCOOBIE DO

10-FEET

東京スカパラダイスオーケストラ

TOTALFAT

Track's

Halo at 四畳半

04 Limited Sazabys

FOMARE

HEY-SMITH

The BONEZ

眩暈SIREN

ヤングオオハラ

LUNKHEAD

リーガルリリー

ROTTENGRAFFTY

- プロフィール

-

- 鹿野淳 (しかの あつし)

-

音楽ジャーナリスト。1989年に扶桑社入社、翌1990年に株式会社ロッキング・オンに入社。98年より音楽専門誌『BUZZ』、邦楽月刊誌『ROCKIN'ON JAPAN』の編集長を歴任。『ROCK IN JAPAN FES』は構想から関わり、企画/オーガナイズ/ブッキングに尽力。2003年には『COUNTDOWN JAPAN 03/04』を立ち上げ、国内初のカウントダウン・ロック・フェスティバルを成功させた。2004に年ロッキング・オンを退社後、有限会社FACTを設立(現在は株式会社)。2006年に月刊『STARsoccer』を(現在は休刊中)、2007年3月には『MUSICA』を創刊させた。そして2014年には、埼玉県最大のロックフェス『VIVA LA ROCK』を立ち上げ、2019年に6回目の開催を迎える。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-