現在のアートをはじめとする文化的なシーンの先端は、この10年余りで無数に拡散し、もはやその全体像を描くのは困難になってきている。平成から令和へと元号が変わり、2010年代という1つのディケイドが終わりつつあるこの時代、今後のシーンを見通すために必要なのは、「いまここ」の足場を見つめ直すことだ。

そこで「アートの星座」という座談会の連載を立ち上げた。2010年代の星々が散らばっているシーンの夜空で、今一度その星々を結んで、比喩的な意味での星座(ヴァルター・ベンヤミン『近代の星座』)を紡いでみたい。2010年代を若者として駆け抜けたアートやカルチャーのキーマンたちに取材しながら、2020年代の表現を占おうと思う。

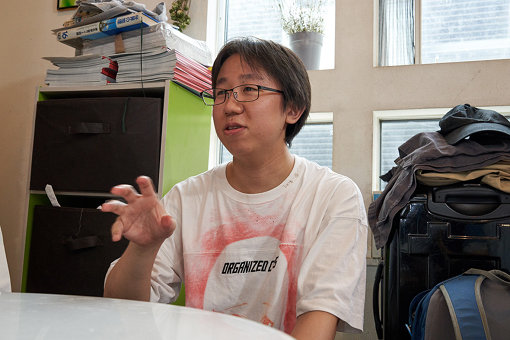

第1座のゲストは、2010年代初頭に若くして頭角を表したtomad(Maltine Records)、藤城嘘(カオス*ラウンジ)、齋藤恵汰(渋家)の3名。彼らは音楽や美術といった各分野で新しい風を吹かせながら、ジャンル横断的に関わり合ってきた。

この2010年代の始まりにおける「想像力」とは一体どのようなものだったのか。齋藤の拠点である渋谷、南平台の「渋家」にて、前史としての2000年代から来るべき2020年代に及ぶまで、インターネットカルチャーや震災前後、そしてコミュニティーのあり方について語ってもらった。

2000年代後半、ストリーミングの登場から始まった

―3人ともいわばオーガナイザーですよね。10代だった2000年代後半から各々の場をオーガナイズしてきて、それを今でも継続している。その沸点の1つが、震災直前の渋谷にあったと思うんです。

藤城:最初にツッコミを入れれば、震災以前以後と言うけど、実は震災が起きたのは2010年代の初頭ですよね。でも実際、ぼくたちは2010年ごろ文化圏的にも距離的にも近くにいました。

まず思うのは、Twitterベースだったということ。Twitter世代と言ってもいいかもしれません。Twitterをやっている人たちに謎の家族感があって、それがハブとして機能していた。

アートグループ「カオス*ラウンジ」のメンバーであり、日本のポップカルチャーやインターネット文化をテーマに絵画作品を作る美術家。

齋藤:時系列としては2005年にMaltine Records(以下、マルチネ)が設立され、カオス*ラウンジ(以下、カオスラ)の前身であるポストポッパーズと渋家が、同じく2008年に始まってますよね。

ぼくはTwitterって文字のストリーミングみたいなものだと思ってます。それがある種の家族感を形成するんですね。その先駆けが「ねとらじ」だったんじゃないかな。

シェアハウスである「渋家(シブハウス)」を立ち上げ、美術展や演劇、批評誌など様々なプロジェクトに携わるアーティスト。

齋藤:「ねとらじ」は2000年代半ばに広がったインターネットラジオを聴取・配信できるストリーミングのサービスです。それによってリアルタイムのコミュニケーションが取れるようになる。すると、「ねとらじ」上でDJをするムーブメントが起こります。その流れを受ける形でインターネットレーベルが増加し、だんだんシーンを形成していくわけです。

藤城:「ニコニコ動画」のサービス開始が2007年ごろで、「ニコ生」がその少し後。要するに、2010年前後にギークたちがストリートコンピューティングをしたり、ニコ生主がラップトップを持ってそこら中で配信したりっていう状況は、前段階に「ねとらじ」やポッドキャストみたいな、個人がコンテンツを配信できる文化の下地がすでに盛り上がっていたから出てきたものなのかもしれませんね。

―マルチネもまさにそういったシーンから出てきたのでしょうか?

tomad:ぼくは「2ちゃんねる」の「CLUB VIP」っていうスレッドにいて、そういったストリーミングをよく聞いていたんです。

インターネットレーベル「Maltine Records」を主催し、イベントオーガナイザーやDJとしても活躍する。

藤城:Twitter以前は3人ともVIPPERだったんじゃない?(笑)

tomad:そのスレにはたくさん人が溜まってて、そこで音楽配信やDJを始めました。初期のマルチネは、そこで出会ったアーティストたちの音源のリリースが多かったですね。当時からネットレーベルというものはあったんですが、海外のレーベルが主流で、それらを参考にしつつ自分たちでやってみようとスタートしました。

―ネットレーベル、アートグループ、シェアハウスと、2000年代後半に起こったそれぞれの運動が2010年ごろに交わっていったことに関してどう思いますか?

藤城:交わると言っても、クラブカルチャーもシェアハウスも、仲間にはなりたいけど人種が若干違うという思いがあって、いつも隣で見ているくらいの距離感でした(笑)。実はがっつり話し込んだことはないんです。

ただ、コラボレーションすることは何度もありました。ぼくが秋葉原のクラブ「MOGRA」のトイレに壁画を描いたり。その頃はよくクラブイベントにも出入りしていましたね。

tomad:でも、最初にポストポッパーズのサイトを見たとき、やってることが近いと思って展示を見に行きましたよ。あまり文脈を気にせずに、むしろ表層の方が重視されているところなんかは似ていると感じました。当時はマルチネでもブレイクコアなどのサンプリングを多用する音楽が主流だったのもあって、共鳴する部分は見て取れましたね。

藤城:ポストポッパーズはpixivを中心に集まったというのもあって、イラスト文化にも足をつっこんでる感じでしたね。日本だと若い人が見るのは当然イラストやマンガ。みんな西洋美術や現代アートに関心はあるんだけど、それらは若い人がエキサイトする文化じゃない、ということに対する自分なりの葛藤がありました。だからマンガやイラストと現代アートをつなごうとしていたんです。

齋藤:交わるという点で言えば、渋家はあくまでハコなので、それらのシーンに自発的な関与はしませんでした。現代のようなストリーミングの時代では、みんなが自分の人生を丸ごと配信できるので、当然、それら全てを観測することが不可能になります。たとえばぼくがあらゆる友達の生活の記録を逐一体験しようと思っても、それは無理。だからせめて、その生活の残りカスだけでも堆積したらいいのに、と思ったんです。

そこで、渋家というハコを設置しました。そうしておけば、みんなが色々なものを持ってきたり、忘れていったり、壁にいたずら書きを残していったり、ということが起きますよね。現に渋家にはカオスラに参加していた作家もよく遊びに来ていたし、マルチネのアーティストがDJをしたこともある。そういった様々な痕跡が堆積していくのがいいな、と。

齋藤:それらに対して渋家は特に操作を加えることはない。非力なんです。だから言ってしまえば渋家って、ゴミを集める能力を最大化したルンバ。「こんなカスが残ってたんだ!」みたいな(笑)。

―ルンバ!(笑)

藤城:言い方を変えるとアーカイブですよね(笑)。

tomad:3人ともアーカイブ意識が強い。

齋藤:ぼくはゴミしかアーカイブにならないと思ってるんです。作品というものは膨大な情報を伴っていて、分析しきれないからアーカイブしにくい。むしろぼくは家の中にあるものは全部ゴミであって、それこそがアーカイブの対象として有効だと考えます。ストリーミングが始まったときに、全てのものを見るのは不可能になるからせめてゴミを集めよう、というモチベーションでした。

それぞれの震災と以後。変化したポップカルチャーの役割

―2010年ごろの雰囲気で印象深いのは、各自がやってるUstreamやライブ配信を見聞きしながら、実際にクラブイベントや展覧会やシェアハウスに出かけていったことです。ネット空間と現実空間のあいだの相互浸透が、今よりも強くあったように感じるんですよ。

tomad:インターネットに特別感があったんじゃないですかね。でも、おそらく震災後にSNSもインフラとして普及するようになって、親戚なんかも含めて、誰でもアカウントを持つようになりますよね。それ以降、インターネットの持っていた特別な部分がどんどん日常化していった。

藤城:これはよく言われることですが、信頼性の高い情報を得られるということで、シリアスな情報を求める人がダーッと大量に流入してきたのが、2011年の東日本大震災のときでした。その後のインターネットはどちらかと言えば「マナーを守る公共の場」になっていく。

あとはスマホが広く普及して、TikTokとかInstagramとか本当に誰でもやるようになった。むしろぼくたちの方が分からないような状態。インターネットというものが、もうURLでアクセスしない世界になりましたよね。みんなアプリから直接アクセスしている。

齋藤:もちろん震災は地理的なものなので日本人にとって影響は大きかった。ですが、震災よりも世界的に大きかったのって、やっぱり2008年のサブプライムローンの崩壊だと思うんですよ。結局それによって中産階級というものがある種の幻想だったということが暴露されてしまった。ぼくとしても渋家の立ち上げと同年だったのでインパクトを受けました。

―なるほど。とはいえ、たとえばカオスラは震災後に福島で芸術祭を3年に渡って開催するなど、震災以後の社会を意欲的に取り扱ってきましたよね。嘘さんは震災をどのように捉えていたんですか?

藤城:ぼくはすごく無力さを感じていました。もちろんChim↑Pomのようなジャーナリスティックな手法はあるにしても、美術がすぐには役に立たないんだと気づいたからです。また、ぼくらの場合は著作権の問題も含めて、震災をテーマとしたことによる炎上もありましたから。

そこで改めて、ポップカルチャーという分野と現代アートというフィールドにおける作品の流通の仕方が、システムとして全然違うということを思い知らされました。そこから4~5年は、オタク的なモチーフを伴う表現はもうできないかもしれない、という気持ちもありましたね。ただそれらによって、ぼくの場合は自分の足場を再確認する時間にはなりました。

―まさにポップカルチャーの場にいるtomadさんは震災とそれ以降をどのように感じていたのでしょう? tofubeatsのヒット曲“水星”のリリースも、震災後の2011年ですよね(2011年末アナログリリース、2012年6月配信バージョンリリース、2013年アルバム収録)。

tomad:ぼくの場合はちょうど大学を卒業した頃に震災が起きたのかな。なんだろう……結構どうでもよくなってきたというか(笑)。超当事者というわけでもなかったので社会的なことにコミットするのも違うし、かといって自粛するのも違うと思っていました。

その頃は渋家に住んでいたので、ひたすら毎週パーティで爆音を流しつづけてたんです。特に仕事もしてなかったから、渋家にあった無料の米を食って、ローソンで1個50円の唐揚げと、栄養をとるために豆腐を買って……。

―tofubeatsならぬ、リアルな方の豆腐の話(笑)。

tomad:そんなフラフラした生活をしてました(笑)。日本はある意味で震災が起きたことによって、逆に地に足が着いちゃったというか、インターネットと実生活の繋がりが早くなってしまったのだと思います。

震災後の時代をグローバルな目線で見ると、たとえばヴェイパーウェイヴが流行します。1980~1990年代の高度成長期のCMや表層をサンプリングして現代を皮肉るような、ノスタルジックなカルチャーですね。あれが出てくるのは2011年なんですよ。だから震災以後の文化なんですね。

tomad:あと、ぼくは広義のEDMも地域関係なく同時代的に生まれたインターネットカルチャーだと思ってるので、2010年過ぎにSkrillexやZeddが出て、さらにSoundCloudのダンスミュージック文化が発達して、フューチャーベースが出てきて……。それが2010年代前半。世界的にはインターネット以後の新しい雰囲気が徐々に共有されだして、かなり面白かったんです。

東京にいながらもそういった情報を追っかけたり、リリースもそういうものに寄っていきました。2010年代後半はヒップホップでトラップが流行ったり、とにかくちょうど音楽的に面白かった時期でした。ぼく個人としては震災などで動いている周囲のリアルな状況を眺めつつも、抗う意味も含めてファンタジックな方向に向かっていった気はしますね。

齋藤:ポップカルチャーというのは、ある社会の構造の中から出てくるものですよね。その意味で2010年代のカルチャーの方向性を決定づけたのは、やっぱりサブプライムじゃないかな。ぼくからするとヴェイパーウェイヴは、「ぼくたちはもう中産階級ではない」と主張しているように聞こえるんですよ。

それ以前のポップカルチャーって、ある種の肯定性によって運動してたと思うんです。でもポップカルチャーがノスタルジーやアイロニーといったネガティブなものさえも引き受けなければならなくなった。それがここ10年で大きく変わったことなんじゃないでしょうか。

藤城:カルチャー全体を通して、ここ数年は政治的正しさみたいなものが全面化してるように見えるんですが、どうですかね?

tomad:IT技術やSNSが世界を変えると考えられていた楽観的な時代が終わって、その後はリアリティーが重要になってきた。例えば全身タトゥーをしたラッパーが、日々の生活の切実な想いを代弁するみたいな形になっていったと思っています。そうなると、2010年代の前半と後半でかなり色合いが違ってくる。

藤城:エレクトロミュージックだとか欧米のポップシーンでは、LGBTQ的なアーティストがフィーチャーされることが多くなってきた。映画やドラマなどエンターテイメントの分野でもすっかりジェンダーバランスが意識されるようになりましたね。

「コミュニティー」の役割は、時代とともに更新される

―震災の影響で日本は特に早かったのかもしれないけれども、中産階級の凋落後、ポリティカルコレクトネスや公共性がいよいよ世界的にも前景化してきて、インターネットも現実空間も変質してきた。そんな中でみなさんが立ち上げたプロジェクトやそこで発生するコミュニティーは、もう10年以上つづいていますよね。

齋藤:おそらくぼくらはここ10年でなんら変化していません。常にクオリティの高い作品を発表しつづけているマルチネがあり、「限りなくゴミに近いマテリアル」というパンチワードにあるように作品でもゴミでもないその中間を扱っているカオスラがあり、そしてゴミを集めている渋家がある(笑)。

藤城:ちょっと話をずらすと、カオスラは知ってるけど藤城嘘って誰なの? とか、渋家に住んでるけど齋藤恵汰のことを知らない人があらわれる時期にもさしかかっていますよね。

tomad:マルチネやいくつかのアーティストを知ってるけど、ぼくのことを知らない人もいますね。でも、それは健全なことだと思うな。

藤城:もちろん悪いことではない。ただ、自覚的に歴史化すると言うと偉そうだけど、意識して下の世代を刺激しないと、近年のことがどんどん忘れられていったり、彼ら彼女らに知られないままかもしれないと感じることが、最近は多いです。

それが、ゲンロンと共同事業の「新芸術校」というアートスクールで教育をやっていることとも関係します。コミュニティーを長く育てるという意味では、伝えることに意識的にならないと、同じ過ちが下の世代で繰り返されるかもしれない。

―今後それぞれがコミュニティーをどうやって継続しようとしているかは気になります。

藤城:この5月からニコニコ動画ではじめた「カオス*ラウンジの芸術動画」というサービスは、今までの展覧会、ネットで知り合ったフォロワー、あるいは「新芸術校」でできたコミュニティーを、まさに継続的に維持するための通信局でもあるんです。もともとカオスラ界隈では、作家同士が作品を交換したり買ったりすることが頻繁におこなわれていました。サロンとはちょっと違うけど、一度、作家やコレクター、そのファンも集まったコミュニティーを作るというのは大事なんじゃないかな。

tomad:ぼくはそもそもそこまで意識的にコミュニティーを作ろうとは思ってませんでした。音楽の場合、流行りも早いし個人の中でも聴くものって移り変わるじゃないですか。もちろんバラバラな音源をリリースしてもレーベルの意味があまりないのですが、逆にスタイルを変化させつづけるのが重要だと思ってます。

たしかにちょっと前まではSNSをはじめとするインターネットの流れをかなり意識していたんですが、それを踏襲しながら作品を出させていくのって、オーガナイザーとしてはシビアな仕事で(笑)。一歩間違えると反感を買って炎上しかねないし、かといって普通になっちゃうとメジャーやその他のインディーと変わらなくなるので、難しかったんです。

tomad:だけど2010年代後半になっていくにつれて、Twitter的なグルーヴ感がどんどん拡散して社会や政治と接近していったので、インターネット全体のことを考えても、実生活との差が生まれるような環境じゃなくなってきた。だからインターネット全体について考えるというのは一度捨てて、直感的にいいと思ったものをリリースしたりと、むしろ気楽に考えるようになってきた。

視点は変わりますが、アーティストの交流に関しては意識的に考えていますね。たとえば三毛猫ホームレスと長谷川白紙はけっこう歳が離れているんですが、趣味が似ているところもあるのであえて同じイベントで共演させたりしてコミュニケーションを促したりもしました。

齋藤:ぼくらが2010年ごろに言ってたコミュニティーって、ある人間たちが集まった「団体」のイメージが強かったと思うんですよ。でもそれは今の20歳ぐらいの人からするとリアリティーがない。むしろ彼 / 彼女らが言うコミュニティーというものの感触は、ぼくらが言うところのネットワークに近づいているんじゃないかな。

藤城:一昔前までは周辺に集う人たちのことをクラスタと言ってましたよね。

齋藤:そう、コミュニティーであれば中心性があって、その周囲の「壁」の内側に入った人が成員だった。その次にクラスタという、中心はあるんだけど周辺に拡散した集合体のような形が主流になる。そして今や、それらが完全にネットワーク化してきた。

今の若い人は、あるアプリケーションを使っているからコミュニティーに参加している、ぐらいの感覚だと思うんですよ。かつてコミュニティーはセーフティネットとして機能したんですね。でも、今ぼくたちがコミュニティーを作ろうと呼びかけても誤解されちゃうんじゃないだろうか。

藤城:コミュニティーに寄与しようとはしなくなりますよね。ニコニコ動画とかpixivみたいに集団でなにかを作ってみんなで同じものを見るようなメディアが弱体化して、単なるツールと化してしまう。

齋藤:だから、ツールを使っていること自体がコミュニティーに参加していることとほぼイコールである、という感覚を持った人たちに、コミュニティーという言葉はすごく無力だと思うんです。

―ただ、今の渋家には20歳前後の若い人たちも多いですよね。

齋藤:コミットできる人たちはそれでいいんだと思います。渋家はぼくらが懐古的に言う意味でのコミュニティー意識を育てる装置としてある。けれど、ぼくが批評冊子を作ったり美術展をキュレーションしたりするのは、そのネットワークにどのように対処するかを模索しているからなんです。ネットワークって文字通り「網」なので、つかみにいってもからまるだけで何にもならないんですよ。

ぼくはその網が実はあまり好きじゃない。コミュニティーは所属する / しないがはっきりしているので、所属しなければ自由だし、所属したら拘束されますよね。自由と拘束は選べた方がいい。

でも網は、拘束されてるかどうかわからないですよね。つまり、勝手に入れられていたり離脱していたりする。いつの間にか取り残されている人もいるだろうし、いつの間にかがんじがらめになっている人もいるんですね。

だからこそ網は破らないといけない。これから来る2020年代の文化においても、ネットワークがこれだけ一般化している状態の中で、それにどうやって対抗していくかというのは常に批判的に考えていかないといけないと思いますね。

- イベント情報

-

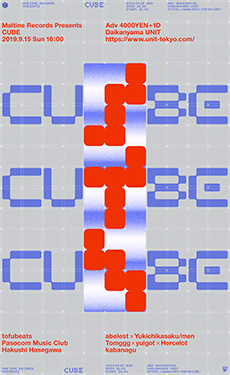

- MALTINE RECORDS PRESENTS『CUBE』

-

2019年9月15日(日)

会場:東京都 代官山 UNIT

出演:

tofubeats

パソコン音楽クラブ

abelest × 諭吉佳作/men

長谷川白紙

Tomggg × yuigot × Hercelot

Kabanagu

料金:前売4,000円 当日4,500円

- 『TOKYO 2021 un/real engine - 慰霊のエンジニアリング - 』

-

2019年9月14日(土)~10月20日(日) / 火曜定休

会場:東京都 京橋 TODA BUILDING

キュレーション:黒瀬陽平

会場構成:西澤徹夫

参加作家:

会田誠

飴屋法水

磯村暖

宇川直宏

大山顕

カオス*ラウンジ

キュンチョメ

今野勉

SIDE CORE

高山明

竹内公太

寺山修司

DOMMUNE

中島晴矢

中谷芙二子

八谷和彦

檜皮一彦

藤元明

HouxoQue

三上晴子

MES

山内祥太

弓指寛治

渡邉英徳

ほか

- プロフィール

-

- tomad (とまど)

-

インターネットレーベル「Maltine Records」主宰。2006年頃からラップトップを使ったDJ活動開始。2009年から都内のクラブにて年数回のペースで自身レーベルのイベントオーガナイズもしている。

- 藤城嘘 (ふじしろ うそ)

-

1990年東京都生まれ。2015年日本大学芸術学部美術学科絵画コース卒業。

都市文化、自然科学、萌えキャラから文字・記号にいたるまでの「キャラクター」をモチーフに、インターネット以後の日本的/データベース的感性を生かした絵画作品を制作。2008年より、SNSを通してweb上で作品を発表する作家を集めた「ポストポッパーズ」「カオス*ラウンジ」など、多数の集団展示企画活動を展開。主な個展に2018年『「絵と、」 Vol.2藤城嘘』(galleryαM)、2017年『ダストポップ』(ゲンロン カオス*ラウンジ 五反田アトリエ)、2013年『芸術係数プレゼンツ藤城嘘個展「キャラクトロニカ」』(EARTH+GALLERY)。「カオス*ラウンジ」として参加した主な展示に、2018年『破滅*アフター』(A/D GALLERY)、2015~2017年『カオス*ラウンジ新芸術祭』(福島県いわき市)、『Reborn Art Festival2017』(宮城県石巻市)、2016年『瀬戸内国際芸術祭2016』(香川県高松市女木島)、『風景地獄-とある私的な博物館構想』(A/D GALLERY)、2014年『キャラクラッシュ!』(東京都文京区湯島)など。

- 齋藤恵汰 (さいとう けいた)

-

1987年生まれ。美術家。発表形式はキュレーション、編集、劇作など多岐にわたるコンセプチュアル・アーティスト。活動において共通しているのは、そのすべてが共同作業であるということであり、全体として機能が果たされる表現を生み出している。2008年、都市空間におけるランドアート作品として『渋家』を制作。2013年ころまで渋家名義にて多数の展覧会を企画。2013年、『アートフェア東京』にコレクティブ・ハウジングを不動産取引の手法で売買するコンセプチュアルアート作品『オーナーチェンジ』を出品、NHKニュース7などで報道。同時期、NHK Eテレ「ニッポンのジレンマ」に出演し話題となる。その後、演劇作品『機劇』(森下スタジオ、2015年)、『非劇』(吉祥寺シアター、2015年)の劇作を行う。2015年より若手批評冊子「アーギュメンツ」を企画・制作。主な展覧会に『私戦と風景』(原爆の図 丸木美術館、2016年)、『自営と共在』(BARRAK、2017年)、『構造と表面』(駒込倉庫、2019年)など。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-