『Lossphilia』というタイトルは、日本語に訳せば「喪失愛好家」といったところ。Seebirdsが前作をリリースしてからの3年半の間に、髙橋はメンバーの脱退と、10代の頃から続けてきたバンドの解散を経験。学生時代も、徐々に希薄になっていく人間関係に悩む時期が長かったという。

しかし、『Lossphilia』という作品はただネガティブなだけではなく、失ったからこそ得られるものがあることを、聴き手にそっと教えてくれる作品だ。髙橋の半生を振り返りながら、Seebirdsが自由に羽ばたくまでの道のりを追った。

客観的に見たときに、「失ってることを愛してるみたいだな」と思ったんです。

2015年結成。2016年5月に自主制作盤ミニアルバム『Membrane』をリリース。それに伴いuremaとの共同企画『∞』を東京と大阪で開催。同年に現メンバー以外脱退、ライブ活動を休止し音源制作を進める。2019年12月4日に1stミニアルバム『Lossphilia』をリリース。

―新作の『Lossphilia』というタイトルは、日本語にすると「喪失愛好家」のような意味ですよね。

髙橋:そうですね。僕はなにかを失った悲しみとかをすごく引きずるタイプで、気づいたら「あのときもっとこうしてたらなあ」って、過去のことを考えてることが多くて。ふとそれを客観的に見たときに、「失ってることを愛してるみたいだな」って思ったんです。僕だけじゃなくて、誰でもつい過去を回想してしまうことってあると思うから、それをテーマに作品を作ったら面白いかなって。

前の作品(『Membrane』)を2016年5月に出したんですけど、今回の1曲目の“ついさっきまで”はもうその頃にあって。次の作品はこの曲を中心に「失うこと」をテーマに作ろうと思って、『Lossphilia』というタイトルにしたんです。

―じゃあ、「Lossphilia」というのは前作以降のSeebirdsの3年半を表す言葉であり、髙橋さん自身のパーソナリティを表す言葉でもあると。

髙橋:今はそうでもないですけど……10代のときとかは、なにも失ってないのにそういう気分になってたり、「自分にはなにもできない」とかネガティブな感情を常に持っていたので、確かに、自分を表す言葉でもあると思いますね。

―音楽を始めたのは10代のときですか?

髙橋:中3からです。それまでは友達の付き添いで入った柔道部でめっちゃ頑張ってたんですけど、当時身長が145cmで35kgくらいしか体重がなくて、一番下の階級でも子どもと大人が戦ってるみたいで勝ち目がなかったんですよ。なので「これは自分の適性に合ってないな」と思って、他のなにかないかと思ったときに、友達がギターを弾いてて、僕も楽器をやろうと思って。

―最初は挫折からのスタートだったと。

髙橋:高校は男子校でスポーツが強かったから、「筋肉ヒエラルキー」がすごくて、僕はそこでも最下層で。なので、「僕は筋肉じゃないところで戦うぞ」と決めて、ずっと音楽ばっかりやってました。

―その頃から、「将来は音楽で食べていきたい」と考えていたんですか?

髙橋:中3でベースを手に取ったときから、「もう音楽しかない」くらいの感じでした。高校は帰宅部でずっと外でバンドをやってたし、親の希望もあって大学を卒業しようとは思ったけど、就職は考えてなくて、できれば音楽で頑張りたいなって。

―中3で決意するっていうのは早いですよね。

髙橋:今思うとなめてましたね(笑)。その頃にちょうど相対性理論の『シフォン主義』の自主制作盤が出て、ホームページのBBSに「受験勉強しながら聴いてます。最高です。ベースかっこいいです」みたいに書き込んだら、真部さん(真部脩一。相対性理論の元メンバー)が「ベース歴1か月だけどね」って返信をくれて。それを見て、「1か月でこんなんできるんだ」と思って、ベースを始めたんです。実際はそんなこと全然なくて、真部さんはもともとギターをずっとやってたから1か月であそこまで弾けただけで……まんまと騙されました(笑)。

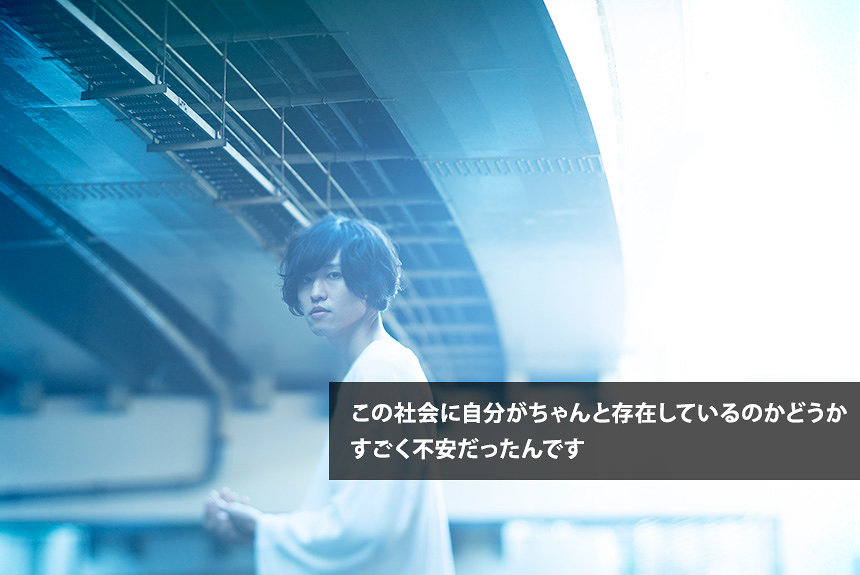

この社会に自分がちゃんと存在しているのかどうか、すごく不安だったんです。

―以前はuremaという3ピースバンドで活動していて、その途中の2015年にSeebirdsがスタートしたそうですね。

髙橋:uremaには高3のときに入ったんですけど、その頃は正直「もうバンドはいいかな」って思ってたんです。トクマルシューゴさんとか、ソロで活躍してる人をよく聴いてたので、自分でも1人で曲を作り始めて、こっちの方が気楽だしいいかもなって。

でも、uremaを始めたらやっぱり楽しくて、ソロの活動は一回置いておいてバンドを頑張ってたんですけど、uremaの活動がだんだん難しくなってきて。で、大学を卒業するタイミングになって、「いよいよどうしよう?」ってなったときに、「もう一回自分の歌を歌ってみたい」という気持ちが強くなって。

―そこからSeebirdsを始動させることにしたと。

髙橋:uremaは3ピースのシンプルなサウンドだったんですけど、当時ジェイムス・ブレイクとかFKA Twigsとかの流れがバーッと出てきて、こういうサウンドが作りたいと思ったし、聴いてる音楽とやってる音楽が近い方がアウトプットもしやすいだろうなって。なので、uremaではバンドサウンドを大事にしつつ、もう一個違う形で表現できたらと思って、Seebirdsを始めました。

―当時はメンバー4人だったそうですが、髙橋さんのソロプロジェクトの延長みたいなイメージだったのでしょうか?

髙橋:デモは僕が作って、「これを基にやっていきましょう」という感じではありました。メンバーとは「メン募」で知り合ったんですけど、今も残ってる仁木さん以外はちゃんとバンドをしたことがない人たちだったので、自分主導じゃないと進まないっていうのもあって。最初は「バンドのケミストリー」みたいなことへの憧れもあったんですけど、それは難しかったので、まずは自分で作り込んで、それを形にしていくという感じでやってましたね。

―最初にも話があったように、2016年5月にSeebirdsの最初の作品『Membrane』を発表したわけですが、その年のうちにメンバーが脱退して、さらに、翌2017年にはuremaが解散してしまって。

髙橋:その頃は本当に……鬱、という感じでしたね。uremaはもともとオーディションで勝って、レーベルがついて、10代のうちに全国流通して、最初はすごくいい感じだったんです。でも、いろいろあってレーベルを離れて、活動のペースが下がってきて。で、結局解散になってしまうんですけど、同じくらいの時期にSeebirdsもメンバーが抜けちゃって……「ただのフリーターになっちゃうな」って。

―まさに喪失期だったというか。

髙橋:“ついさっきまで”はもともとそんなにネガティブな気持ちで作ったわけではないんですけど、<生まれないこと それだけが答えだったのかな>という歌詞を歌い出した途端にメンバーが抜け始めたから、言霊なんじゃないかと思ったんですよね。

だったら、めちゃくちゃ明るい曲を作ろうと思って、10代の頃に作ってたデモから一番キラキラしたのを引っ張り出して作ったのが“異国の話”だったんですけど……それも当時は上手くいかなくて。

Seebirds“異国の話”を聴く(Apple Musicはこちら)

―“異国の話”はSigur Ros直系の曲で、若さを感じさせる曲だなと思いましたが、そういうエピソードがあったんですね。でも、そんな状況でも「俺も就職するか」とはならずに、中3のときに決めた「音楽をやる」という想いを貫いたわけですよね。

髙橋:今思えば、なにか別の道もあったのかもしれないけど、一度「定時出社」みたいな仕事をしてみても全然合わなくて、自分には難しいのかなって思ったし。それに、「ダメだったらやめよう」みたいな、もともとそんなライトな感じでSeebirdsを始めたわけでもないというか……。

―というと?

髙橋:Seebirdsを始めた頃って、この社会に自分がちゃんと存在しているのかどうか、すごく不安だったんです。大学には行っていたけど、就職する気がなかったので周りとは話が合わなくなったり、高校のときに仲良かった子とかもだんだん疎遠になっていって、共有できるものがどんどんなくなって。だから、深い話ができる人もいないし、ひとりぼっち感が結構あったんですよね。

思い返すと、疎外感は中高のときからずっと感じていて。バンドはバンドで、メンバー以外のバンド仲間ってなかなかできなかったですし。「自分はどこに行ったら楽しめるんだろう?」みたいに、ずっと思っていて。

―その感覚がSeebirdsの音楽の根底にあるわけですね。

髙橋:Seebirdsという名前の由来も……僕、もともと鳥が好きだったんですけど、あるときふと空を飛んでる鳥を見て、きれいだと思ったし、シンパシーを感じて。人間が歩くのと同じように鳥はただ飛んでるだけなんだけど、でも鳥が鳥らしく飛んでるのを見て感動したんですよね。そこで、自分も自分らしく生きることで誰かを幸せにできるのかもしれないなと思って、それを見つけたくてSeebirdsという名前にしたんです。

それまで人と共有できるものが少ない人生だったけど、この社会に自分がちゃんと存在してるなら、自分が自分らしい歌を歌えば誰かに響くはずだし、もし本当に孤立してたら、なにを歌っても届かないかもしれない。それを確かめるために、Seebirdsを始めたというのもあったんです。

mol-74に誘ってもらったのは、願ったり叶ったりというか……ラッキーでしたね。

―Seebirdsがライブ活動を休止し、uremaが解散したあと、2017年にはサポートの期間を経てmol-74にメンバーとして加入しました。正式加入を決めたのは、どういう理由があったからだと言えますか?

髙橋:Seebirdsはもともと「長く続けていきたい」と思っていたんですけど、実際にやってみて、自分にリーダーシップはあんまりないなって思ったし、「この音楽で食べていけるのか?」みたいなことに関しては最初から疑ってもいて。仁木さんも別の仕事をしてるしがっつり活動はできないから、自分の場としてSeebirdsを持ちつつ、他でもっと大きな活動ができないかってずっと考えていたんです。

―じゃあ、mol-74に誘われたときは、タイミング的にもぴったりだったというか。

髙橋:サポートをするなら「正規メンバーになりたい」と思えるバンドでベースを弾きたいと思っていたし、mol-74のことは前から好きだったから、願ったり叶ったりというか……ラッキーでしたね(笑)。

―mol-74は今年メジャーデビューをしたわけですが、一昔前だと、「メジャーに行くならひとつに専念しろ。そうじゃないと中途半端だ」みたいな話になりかねなかったと思うんですよね。でも、今は若いうちから複数のアウトプットを持つことが珍しくなくなって、それは基本的にいいことだと思っていて。

髙橋:(川谷)絵音さんが広げてくれた感じがしますよね。もちろん、今こういう形でやらせてもらえてるのはmol-74のメンバーのおかげだと思っています。僕がSeebirdsをやることに関しても、全然嫌な顔せず「いいよ」って言ってくれてるので、それは本当に感謝です。

―音楽を続ける上での環境の変化について、なにか思うところはありますか?

髙橋:バンドって、4人なら4人でひとつのバンドですけど、やっぱりそれぞれのメンバーに「こういうのがやりたい」みたいな考えがあって、そのときどきによっても変わってくると思うんです。それが上手く合わさって、バンドとしていい感じに続いていけばいいけど、僕は特にいろんな音楽をやりたいと思うタイプで。uremaのときも「こういう音楽がしたい」って、自分の欲がどんどん出てきちゃって、それでぶつかることもあったんです。アウトプットがひとつだと自分のやりたいことが多過ぎるから、ふたつあった方が、「これはこっち、これはこっち」というふうにできてスッキリしますね。

―1人の人間にいろんな側面があるのは当然で、それをひとつに閉じ込めようとすると、窮屈になって、破裂してしまうかもしれない。だからこそ、複数のアウトプットを持つのはいいことだと思うし、それによって、それぞれにフィードバックもできるでしょうしね。

髙橋:そうですね。だから、今は音楽やっててすごく楽しいです。

失うことは痛みや悲しみも伴うけど、そこにはわずかに残ったほのかな光や煌めきもある。

―では改めて、Seebirdsの新作『Lossphilia』について聞かせてください。曲作りはどのように進めているのでしょうか?

髙橋:基本的に、僕がフルコーラスのオケを作って、仁木さんに渡して、仁木さんの「こうしたい」という考えとすり合わせていく感じです。

打ち込みは僕より仁木さんの方が全然上手いんですよ。もともとRe:Lillyというバンドで打ち込みを担当していたり、doopiioという2人組でSeihoさんのレーベル(Day Tripper Records)からリリースしていた人で。なので、まずは好きにやってもらって、そこから微調整していきます。

Seebirds『Lossphilia』を聴く(Apple Musicはこちら)

―音楽性に関しては、ここまでの話でいくつかの固有名詞が出ているように、ドリームポップ、シューゲイザー、インディR&Bなどの影響を感じさせますが、新作を作るにあたっては特にどんなことにフォーカスしましたか?

髙橋:Seebirdsを組んだときから、バンドっぽい曲と、打ち込みっぽい曲と、どっちもやりたいという話をしていて、今作もそんな感じにはなってるんですけど、でもその中間って難しくて。その意味で今回参考にしたのは、Garden City Movementというイスラエルのバンドですね。めっちゃかっこいいんですよ。

髙橋:あと今回はちょっと古めの曲が多かったので、新曲を1曲入れたくて、それで作ったのが“Lossphilia”です。

―“Lossphilia”はなにかリファレンスがありましたか?

髙橋:最近はヒップホップが好きで、特にかっこいいと思ったのがSonder。めっちゃ内省的で、フランク・オーシャンとかの流れではあるんですけど、それプラス、自分の声のサンプルを多重録音して、すごく神聖な雰囲気で、「祈りみたいなラップは初めて聴いたな」と思って。それを参考にしつつ、あとはmol-74に入った影響もあってか前よりもメロディアスな曲が好きになって、自分でもそういうアウトプットができるかなと思って、そこを混ぜた感じですね。

―“Lossphilia”が一番新しい曲ということで、当然歌詞も一番最近書いたわけですよね?

髙橋:そうです。他の5曲を並べて見たときに、ちょっと個人的過ぎる気がして、これを包括した歌詞の内容にできないかなと思って。あとは、もともと自分の体験だけじゃなくて、映画とか本をモチーフにすることが多くて、“Lossphilia”は「『ブレードランナー2049』最高!」と思ってた時期だったから、ライアン・ゴズリングの悲哀と、自分の体験を混ぜた感じです(笑)。

Seebirds“Lossphilia”を聴く(Apple Musicはこちら)

―最初に話してもらったように、この曲がタイトルトラックになっているのは、喪失に惹かれてしまう髙橋さんのパーソナリティも表れているわけですよね。

髙橋:失うことは痛みとか悲しみも伴うと思うんですけど、それプラス、儚さだったり、きれいな感じもあるし、悪い側面だけではないと思うんです。そこにはわずかに残ったほのかな光とか煌めきもあるから、失った意味をポジティブに捉えられたらいいなって。

「元気出そうぜ!」ではなくて、ほんのりしたポジティブさ。プラスかマイナスで言ったら、ギリギリプラス。これから向かって行く方向がちょっと見えるくらいの感じで書けたらなって。

―そう、実際どの曲にも「光」という言葉が出てくるんですよね。正確に言うと、“Lossphilia”にだけ入ってないんですけど。

髙橋:本当ですか? でも確かに……「光」はテーマになってるかもしれない。

―「光」という言葉を使うときは、どんなイメージで使っていますか?

髙橋:なんの象徴なんでしょうね……「常に射してるもの」みたいな感じで思ってるかもしれないです。「いろいろあるけど、でも光はある」みたいな。

めちゃくちゃポジティブでもめちゃくちゃネガティブでもなく、ただそこに光はあって、自分のテンションによって感じ方も変わる。元気なときは気にしないけど、暗いときは輝いて見えたり、そうやって常にある指針みたいな感じなんですかね。

―実はつい先日BBHFの尾崎(雄貴)さんとも「光」について話をしたんですけど、同じようなことを言ってました(参考記事:BBHF・尾崎雄貴が語る、Galileo Galilei以降の音楽との向き合い方)。「光に向かって行く」みたいなイメージではなくて、「すぐそばにあるもの」だって。

髙橋:尾崎さんの歌詞はめっちゃすごいなって思うので、嬉しいです(笑)。

僕は、星とかのイメージも強いですね。星って僕らから見るとずっと同じところに止まってて、過去の光が届いてるわけじゃないですか? 音楽にしても、一度作品として出したら20年後も存在してるはずで、過去に閉じ込めたものが20年後にも鳴ってると思うと、星みたいだなって。

自分がしんどいときに、いろんな人が音楽や本や映画に閉じ込めた光を見て、それに救われた気持ちになったので、自分の作品も誰かにとってそうなったらいいなと思っていて。そういう意味でも、「光」は自分のテーマのひとつなのかもしれないです。

―それが髙橋さんにとって、この社会で生きていることを確認する作業にもなるでしょうね。

髙橋:そうですね。今回のジャケットにしても、光がなかったらこの結晶も光ってないわけで。悲しいこともあったし、暗い時期もあったけど、自分のそういった経験をきれいな作品に昇華することができたと思うので、これが誰かの救いに、光になったら嬉しいです。

- リリース情報

-

- Seebirds

『Lossphilia』(CD) -

2019年12月4日(水)発売

価格:2,090円(税込)

LADR-0261. ついさっきまで

2. Stalker

3. 異国の話

4. Lossphilia

5. タイダイの陽

6. 小さな泥棒

- Seebirds

- イベント情報

-

- 『1st mini album「Lossphilia」release tour』

-

2020年2月11日(火・祝)

会場:大阪府 心斎橋 Live House Pangea2020年2月14日(金)

会場:東京都 吉祥寺 NEPO

- プロフィール

-

- Seebirds (しーばーず)

-

2015年結成。2016年5月に自主制作盤ミニアルバム『Membrane』をリリース。それに伴いuremaとの共同企画『∞』を東京と大阪で開催。同年に現メンバー以外脱退、ライブ活動を休止し音源制作を進める。2019年12月に1stミニアルバム『Lossphilia』をリリース。

- フィードバック 8

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-