画面に映し出されるのは、新体操からマラソン、フィギュアスケートまで、さまざまな競技のアスリートの姿……ではなく、その「影」。映像を観るうちに、影が主体となり、主体は「影の影」となっていく。観客の目は影から離れることができず、影からアスリートの躍動、そしてひたむきさを読み取っていく。

そんな不思議な現象に着目した映像作品『Shadows as Athletes』が、『第23回文化庁メディア芸術祭』のエンターテインメント部門で大賞に輝いた。神宮外苑に新設された「日本オリンピックミュージアム」の、ウェルカムビジョンのために制作された作品だ。

手掛けたのは、『ピタゴラスイッチ』や『考えるカラス』など、新しいアプローチの教育番組でも知られる佐藤雅彦とユーフラテス。日常の発見や驚きといった「表現以前」を、知的好奇心に支えられた研究会を通して「表現」に昇華する、その制作プロセスとはどのようなものか? 東京藝術大学大学院の教授でもある佐藤雅彦と、中心メンバーの佐藤匡に聞いた。

(メイン画像:©︎2020JOC)ユーフラテスでは、ずっと「研究から表現へ」という考え方を大事にしてきました。(佐藤雅彦)

―このたびの受賞、おめでとうございます。

佐藤雅彦・佐藤匡:ありがとうございます。

―受賞作の『Shadows as Athletes』は、日本オリンピックミュージアムのウェルカムビジョン用に制作された、さまざまなアスリートの動きを、その「影」を通して見せた映像作品です。有名選手ではなく影に着目する視点の面白さや、影の強い存在感、また表現のミニマルさに驚いたのですが、どんな依頼から制作が始まったのでしょう?

佐藤雅彦:日本オリンピック委員会(JOC)からお話をいただいたのは、2018年秋のことです。そもそも、オリンピックの精神「オリンピズム」において、オリンピックはスポーツを通じたコミュニケーションだと捉えられています。つまり、スポーツで競い合うことで対話が生まれ、それによって、争いを抑えることができる、と。

日本オリンピックミュージアムを、そんなオリンピックの根本精神を伝える拠点にしたいというお話だった。そのなかで、私たちへの要望というのは、アスリートの姿を普通の映像とは別の視点から表現してほしいというものでした。

―最初の段階で、「別の視点」という要望があったんですね。

佐藤雅彦:オリンピックにはスポーツだけではなく文化的な側面もありますよね。その部分を強く打ち出して、新しいアスリートの見方、新しい映像を作ってほしい、と。

―最終的に生まれた作品はとても洗練されたものですが、アイデアを揉んでいく段階ではどんなプロセスがあったのでしょうか?

佐藤雅彦:ユーフラテスと私は、普段、みんなで一緒に考え、みんなで一緒に制作しています。しかし、今回は初めて2つのチームに分かれて、内部で競合したんです。1つが佐藤匡を中心にしたチーム、もう1つは私のチームでした。

しかし、蓋を開けてみると、両チームからまったく同じアイデアが出てきた。じつはこの作品の根本となるアイデアは、佐藤匡がいまから6年ほど前に、社内の研究会で発表したもので、両チームともそれをベースにしていたのです。

1954年、静岡県生まれ。東京大学教育学部卒。現在、東京藝術大学大学院映像研究科教授。慶應義塾大学佐藤雅彦研究室の時代から手がけている、NHK教育テレビ『ピタゴラスイッチ』、『0655/2355』など、分野を超えた独自の活動を続けている。『平成25年紫綬褒章』受章。2014年、2018年『カンヌ国際映画祭』短編部門招待上映。

―社内の研究会ですか?

佐藤雅彦:ユーフラテスでは、前身である慶應義塾大学の佐藤雅彦研究室からずっと「研究から表現へ」という考え方を標榜してきました。認知科学や機械工学など、毎回1つのテーマを元に研究会を開き、アイデアを話し合う。

『ピタゴラスイッチ』のいくつかのコーナーも、そもそもは「アルゴリズムの生む表現」という研究から生まれたものです。そうしたアイデアの1つとして、佐藤匡が行なった影に関する発表に、みんな、「これはすごい」となったんですね。

―佐藤さんの「発見」とは何だったのですか?

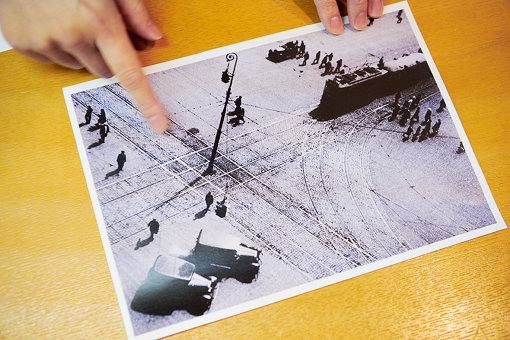

佐藤匡:ある時、アレクサンドル・ロトチェンコ(1891~1956年。ロシア構成主義の作家)の写真を見直していて、ふと気付いたんです。

1980年生まれ。慶應義塾大学政策メディア研究科修了。ユーフラテス所属。NHK教育テレビ『考えるカラス』『テキシコー』『大人のピタゴラスイッチ』や、玩具「工作生物ゲズンロイド」など。

佐藤匡:気になったのはこの写真の一角。上から街角を撮ったロトチェンコの写真は、人の影が強調されることが多いのですが、この写真の向きを影に合わせて正対にすると、影側の方が際立ってくるんです。

―たしかに、見る角度を変えると影が立ち上がって見えますね。

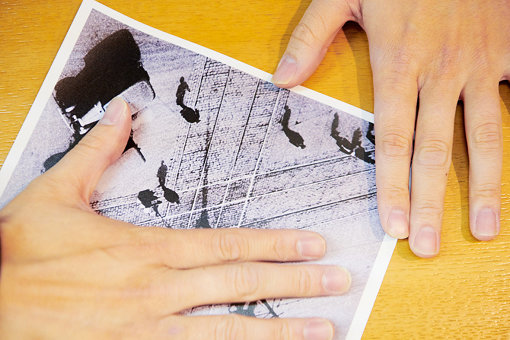

佐藤匡:「これは何だろう?」と思って、試しに事務所の窓から人々が行き交う交差点の映像を撮影してみました。

佐藤匡:この映像を、影が垂直になるように回転してみると・・・

―おお。

佐藤匡:影の方に妙に目が奪われる感じがありますよね。むしろ実体の人のほうが影に属しているように見える。走っている人の「急いでいる感じ」も、何故か影のほうが強く感じるんです。この認知が、写真よりも動画のほうが非常に強くなる、というのが当時研究会で発表した内容でした。

我々にとって大事なのは、「表現以前」をどのくらい持っているか、なんです。(佐藤雅彦)

佐藤雅彦:「影」は、認知科学の世界でずっと注目されてきたモチーフです。私たちも「ピタゴラ装置」のなかで、「縮退」という現象を扱ったことがありました。

3次元のものを影のような2次元に落とし込むと、人は欠落した1次元分の情報を修復しようと、集中して物事を見るという現象で、ここまでは従来から多くの人がやってきたことなんです。

佐藤雅彦:でも、佐藤匡の発見はそれだけじゃない。だから、すごく驚きました。でも、その面白さをうまく説明できないんですね。

もちろん、その発見がすぐ表現に結びつくわけではないのですが、我々にとって大事なのは、こうした「表現以前」をどのくらい持っているか、なんです。

―ある1つの「表現以前」のものが、今回偶然にも両チームから表現の提案として同時に出てきたわけですね。

佐藤雅彦:通常、競合って嫌なものですが、そのときはとても幸せなことでした。じつは、日本オリンピック協会で今回の依頼を受けていた最中に、自分なりにいくつかの方針を立てていたんです。

それは、言葉に頼らない「ノンバーバル」な表現であること。また、どの国の人が見ても、未来の人が見ても強い興味を持てる「ユニバーサル」で公平な表現であること。さらに、できるだけ身体に訴える表現でありたい、といったことでした。

それらが、この影の表現ならクリアできる。影は、この世の中のものにとって、ユニーバサルで、とても公平なものだからです。

佐藤匡:方針にあまりにぴったりの表現が見つかった、という感じでしたね。

―影が非常に綺麗に映っていますが、撮影はどのように行ったのですか?

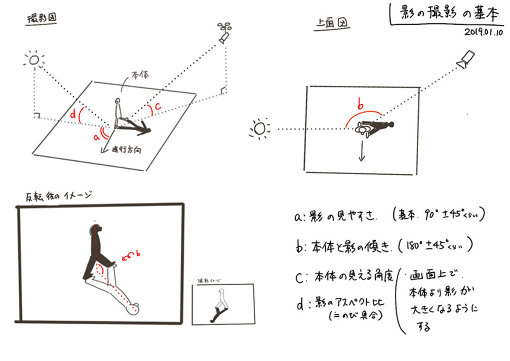

佐藤匡:素材は2/3が新撮したもので、これがその撮影の仕様書です。影をハッキリ撮るには当然、晴れた屋外が望ましいのですが、それ以外にも、理想的な影のために色々と条件がついてきます。

佐藤匡:さらにテストの結果、ロトチェンコの写真のように、人体と影の角度が110°~150°くらいに収まっていると、認知が面白いことがわかってきました。すると、さらに条件が限られるんです。計算すると、太陽、対象本体とその影、ドローンカメラが理想の配置になるのは、1日1時間半くらいしかありませんでした。

きちんと順番を抑えれば、難しい内容でも伝わる。僕たちは、いつもその部分に賭けています。(佐藤匡)

―今回、何の事前情報も入れずに映像を見てみたのですが、冒頭は反転したフェンシングの映像から始まりますよね。「ん?」と思っていると影に焦点が当たり、それがいろんな競技で繰り返されます。

―すると、言葉で説明されていないのに、「国籍や肌の色を超えたアスリートの美しさ」というメッセージが自然に伝わってくる。佐藤先生が著書『新しい分かり方』のなかで述べられているような、「分かるとうれしい」感覚がそこにはありました。

佐藤雅彦:私たちは、鑑賞者が自ら発見する、「分かること」が重要だと考えてきました。なぜなら、外から与えられた情報ではなく、自分の内で作った体験は、自分にとって、とても強くユニークなものだからです。

このことを、私は、他人事という言葉に対して、「自分事」になると呼んできました。最初から理屈であれこれ説明するのではなく、自分で体験して発見できるものが良い表現だと思います。

―それに比べると、テレビなど、普段僕たちの身の回りに流れている映像は、ずいぶんと説明過多、情報過多に感じます。こうした映像についてはどう感じていますか?

佐藤雅彦:民放のテレビが流しているような映像は、「欠けた情報」どころではなくて、発言を大きく文字で出したり、同じ内容を繰り返したりしますよね。テレビのあり方がだいぶ変わってきたと思います。

昔の視聴者には「見逃さないぞ」という無意識の中にも積極的な視聴態度がありましたが、いまは賑やかしで何となくテレビを付けているようなところがある。だから少しくらい見逃してもいいように情報をダブらせたりする作りになっていて、これだと視聴態度が良くなくなりますね。

佐藤雅彦:私とユーフラテスが関わった『テキシコー』というプログラミング思考を伝える新番組は、その真逆なんです。この番組を小学校の教室で流すと、みんなすごく熱中して見る。そうした映像体験を求めている人は、じつは多いのではないでしょうか。

ユルい映像は、たしかに楽に見られて、見た目もファニーで賑やかですが、一生に一度は体験すべき映像かというと、そうではないでしょう。本来、もっと切実な要素がある方がいいと私は思います。

佐藤匡:その『テキシコー』の映像を作るとき、「ちょっとこれは難しすぎるかな」と、不安になることが何度かあったんです。でも、途中からそこに期待しよう、と。実際、子供の能力を期待して高いレベルで映像を投げてみたら、小学校の教室でも9割以上の子どもが真剣に見てくれました。

―受け手の能力を信じることが大切なんですね。

佐藤匡:そうですね。きちんと情報を積む順番を間違えなければ、かなり難しい内容でも人はわかるものなんだなと感じました。僕たちは、いつもその部分に賭けています。

佐藤雅彦:「Trust Audience!」ってことですね。

その発見が、根源的であることを感じれるかどうか。(佐藤雅彦)

―さきほど、『ピタゴラスイッチ』はそれ以前に行なっていたアルゴリズムについての研究から生まれた、というお話がありました。佐藤匡さんの影に関する発見もそうですが、そうした「表現以前」のアイデアに出会うとき、大切なことは何なのでしょうか?

佐藤雅彦:それは、そんなに特殊なことをやってるわけではありません。「こうやると物事がうまくいくんだな」とか、「へえ」と思うことって、小学生くらいからありましたよね。

たとえば冷蔵庫って、扉を開けると明るいですよね。僕は子供のころ、「あの明かりが夜中じゅう点いていたら無駄だな」と思っていたんです。

でも、扉があたる部分に小さな突起(スイッチ)を見つけたときに、そうか閉じるとこれが押されて明かりが消えるんだなと、あるとき、分かりました。嬉しくなりましたね、そのときは。現実では、ゆっくり閉じても消える瞬間は見えないんだけど、頭のなかで理屈を理解して、「うまい仕組みが世の中にはあるんだ」と感じたんです。

佐藤雅彦:同じように、「この手順でやるとうまくいく」というものが世の中にはたくさんある。それはお餅つきの順序でもいいし、運動会の段取りでもいいわけです。私自身は、さらに中学で「解の公式」を学んで、数学的なアルゴリズムの面白さ、綺麗さに驚きました。

それなら表現と呼ばれる領域にも、「アルゴリズムが生む表現」があるだろうと考えたわけなんです。このように根源的なものに触れたときの驚きや感動にこだわるのは、大切なことの1つかもしれませんね。

機会は、「表現」になるための「ジャンプ」を与えてくれます。そのとき土台になるのは、あくまでも「表現以前」であるということ。(佐藤雅彦)

―多くの人にとって、日常で小さな発見や感動があっても、それを覚えておくことは難しいと思います。記憶への付箋の付け方として、意識されていることはありますか?

佐藤匡:それに関して、先生と僕は少しタイプが違うかもしれません。僕は、気になったらとりあえず手を動かすことを癖にしています。

佐藤匡:先程の「影の発見」のときも、動物ではどうかと、既存の動物映像をスマートフォンでいろいろ撮影したりもしました。映像にしてみると、本物の風景に向き合うより、自分の思考が整理されていく感覚があります。一方で僕が解説するのも変ですが(笑)、先生は言葉で整理する部分が大きいのではないかと感じます。

佐藤雅彦:そうですね。これは企画の下書きノートですが、日々、浮かんだアイデアはここに書き溜めています。私の場合、そうした無数のアイデアを、「これとこれはつながる」という風に分類したり、言葉を与えたりして再構成しています。じつは、それが好きだし、楽しいんですね。

佐藤雅彦:さっきの「表現以前」や「自分事」という言葉にしても、言葉がなければ流れてしまうけれど、そう名づけることで、自分たちが扱えるものになる。そんな風に、言葉で活動を「区切って」おくことを大切にしています。

―その「表現以前」を、「表現」に引き上げるうえでは何が必要なのでしょうか?

佐藤雅彦:大きく必要なのは「機会」ですね。『ピタゴラスイッチ』なら、それまでの研究、つまり関心が新たに「Eテレの幼児向け教育番組」という機会を与えられたことで「表現」になった。

ほかにも、以前作った『勝手に広告』という書籍では、それまで頭の中に漠然として存在したアイデア(表現以前)が、勝手にスポンサーや商品を想定することで発現の機会が与えられたようになり、具現化できました。たとえば、アルファベットの文字が遊園地やプールで遊ぶさまは、グラフィックとしてとてもかわいいものですが、それだけでは何にもならない。

ところが、そこにU N I T E D A R R O W S といったアルファベットを当てはめると広告としてこの世の中に存在できたのです。それを発見した時は、嬉しかったですね。すぐアートディレクターの中村至男さんに、その構想を話しました。

佐藤雅彦:今回の『Shadows as Athletes』も、与えられたさまざまな条件や要望のなかで、佐藤匡の過去の発見が浮かび上がり、かたちになったものです。でも、大事なことは、そのとき土台になるのは、あくまでも「表現以前」であるということなんですね。

―ただ、いつ成果になるかわからない「表現以前」を温める時間は、それ自体がとても楽しいものでもあると同時に、不安を感じる時間でもあるのではないでしょうか?

佐藤雅彦:不安ですよ。一番の不安は、1999年に慶應大学で佐藤研を始めたとき。湘南にある小さな研究室で、まだ名前もなかった『アルゴリズム行進』をみんなでやっていました。

「こんなことをしていていいのか」という不安はつねにありましたね。でも、大きな世界のなかの小さな研究室だから許されるだろう、と自分を鼓舞していました。「研究」って、そういうことだと思うんですね。

佐藤雅彦:何の保証もないけど、「これが面白い」という確信だけはありました。それは現在の活動でもまったく変わりません。「表現以前」を追求するのは、時間もかかるし不安も大きいけど、そこをやらないといけない。

研究会の発表で何が得られるわけでもなく、強いて言えば、ここの数人の仲間が称賛してくれるだけ。でも、それだけを拠り所にしてやっています。

目標や憧れを掲げず、その瞬間、自分が楽しいと感じていることを信じた方がいい。(佐藤匡)

―多くの情報が溢れる社会のなかで、「表現以前」の関心を温めることは難しいことのようにも感じます。もの作りを志す若者にとって、いま、大切なことは何でしょうか?

佐藤雅彦:学生を指導していて難しいと感じるのは、「自分の好きなものが分からない」ということです。いまの世の中、「面白そうなこと」はたくさんあるから、それで埋めて一生を生きることもできるでしょう。でも、その「表面上の好きなもの」と、「正気で自分が好きなもの」は、多くの場合、乖離しているんですよね。

佐藤雅彦:私の研究室では、「自分の好きなこと」を毎月のように書かせたり、蒐集させたりして、発表させます。すると、たとえばある学生の場合、発表内容よりも、その発表のためのプログラミングに毎回やたら力が入っていたりする。聞くと、「プログラミングは好きでいくらでもできる」と言うんですね。

「だったらそれをやりなよ」と言うと、「いいんですか!? これをやって!?」という反応が返ってくるわけです。「いまはこれが面白い言われている」とか、「○○ランキングだとこれが高い」とか、そんなことばかりを気にしていて、自分が好きなことになかなか気づけないんですね。

―「こうすべき」という固定概念がある。

佐藤雅彦:もっと厳しい言い方をすると、自分に嘘をついているわけです。たしかに、自分の本当に好きなことを分かることはとても難しくって、私自身も40歳をすぎてからできるようになりました。でも、だからこそ、とにかく一生懸命に、自分がとりあえず好きなこと、夢中になれることをその都度作っていくことがすごく大事だなと思うんですね。

佐藤匡:自分の子供を見ていても思うのですが、好きなものを見つける過程では、変に「憧れ」を持たない方がいいなと思うんです。憧れている状態は、自分では行動していないので。

憧れている何かに近づこうとするより、実際に自分が行動していて面白いもの、楽しいものを続けていくことのほうが確実だと思います。

―さきほどの「とりあえず手を動かす」にも通じるお話です。

佐藤雅彦:「憧れ」は、あるときその人の得意な部分を見えなくする要因にもなりますね。

佐藤匡:そうですね。目標や憧れを掲げず、その瞬間、自分が楽しいと感じていることを信じた方がいい。自分から離れないことが大切だな、と思っています。

佐藤雅彦:まずは、小さく熱中できることをつなげてみたらどうか。私は、指導ではそう伝えています。自分が真に好きなことが見つかると、指導の半分は終わった感じですね。「本当にこれをやっていいんですか?」と言うときの、学生たちの生き生きした顔は忘れられないです。

そうしたものを見つけるには、とにかく自分を外に出すことです。文章でも映像でも物でもいいから、自分を外在化させてみてほしい。それを繰り返し、本当に疲れてくると本当に好きなことしか出てこなくなりますよ。私なんか、どれだけ疲れていても企画をしていると落ち着きますから。本当に熱中できることを、はやく見つけてください。

- イベント情報

-

- 『文化庁メディア芸術祭』

-

アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門において優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を提供するメディア芸術の総合フェスティバルです。

- 第23回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展

-

会期:2020年9月19日(土)~27日(日)

会場:日本科学未来館(東京・お台場)ほか

- 作品情報

-

- 『Shadows as Athletes』

-

日本オリンピックミュージアムに設置された、ウェルカムビジョンのためにつくられた映像作品のひとつ。映像は、フェンシングや新体操など、約10種の競技を行うアスリートの影を中心に撮影され、俯瞰または天地が反転した状態で、静かなピアノの音楽とともに展開される。

-

会場:東京都 霞ヶ丘町 日本オリンピックミュージアム

開館時間 10:00~17:00 (最終受付16:30)

休館日 月曜日(月曜が祝日または休日の場合、翌平日休館)

他、年末年始及び展示替期間等日本オリンピックミュージアムは、新型コロナウイルスの影響を鑑み、当面の間、臨時休館を延長いたします。再開日については、日本オリンピックミュージアム公式サイトにてお知らせいたします。

- プロフィール

-

- 佐藤雅彦 (さとう まさひこ)

-

1954年、静岡県生まれ。東京大学教育学部卒。現在、東京藝術大学大学院映像研究科教授。主な著書に『毎月新聞』(中公文庫)、『経済ってそういうことだったのか会議』(竹中平蔵氏との共著・日本経済新聞社)、『差分』(美術出版社)、『考えの整頓』(暮しの手帖社)ほか多数。また、ゲームソフト『I.Q』(ソニー・コンピュータエンタテインメント)や、慶應義塾大学佐藤雅彦研究室の時代から手がけている、NHK教育テレビ『ピタゴラスイッチ』、『考えるカラス』『テキシコー』など、分野を超えた独自の活動を続けている。『平成25年紫綬褒章』受章。2014年、2018年『カンヌ国際映画祭』短編部門招待上映。

- 佐藤匡 (さとう まさし)

-

1980年生まれ。慶應義塾大学政策メディア研究科修了。ユーフラテス所属。NHK教育テレビ『考えるカラス』『テキシコー』『大人のピタゴラスイッチ』や、玩具「工作生物ゲズンロイド」など。

- ユーフラテス

-

さまざまな研究を基盤として活動しているクリエイティブグループ。慶應義塾大学 佐藤雅彦研究室の卒業生を母体として、2005年12月活動開始。

- フィードバック 28

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-