志磨遼平がメジャーデビュー10周年を記念したベストアルバム『ID10+』を発表した。ロックスターとして駆け抜けた毛皮のマリーズ時代を経て、すぐにドレスコーズを結成するも、途中でメンバーが脱退。現在は志磨を軸に、そのときどきでメンバーが入れ替わるという特異な形態で活動しながら、持ち前の知識で論客としても活躍し、近年は俳優や演劇の音楽監督など、幅広い分野で実績を残している。それはまるで、バンド幻想が崩れていき、「個」の時代となった2010年代を体現するかのようであった。

そんな10年を改めて紐解くために、曽我部恵一、川上洋平([Alexandros])、山戸結希、菅田将暉という、志磨と縁の深い4人から手紙をもらい、それを読みながら志磨自身にこれまでのキャリアを振り返ってもらった。表現者として様々な顔を持っている中、「本物の志磨さん」とは? また、昨年発表した『ジャズ』で終末的な世界観を描き出したことを踏まえ、困難な状況に陥っている2020年をどのように「観察」しているのかも語ってくれた。

1982年、和歌山県出身。作詞作曲家・文筆家・俳優。2003年「毛皮のマリーズ」結成。日本のロックンロール・ムーブメントを牽引し、2011年、日本武道館公演をもって解散。翌2012年「ドレスコーズ」結成。2014年以降はライブやレコーディングのたびにメンバーが入れ替わる流動的なバンドとして活動中。2018年には初の音楽監督作品『三文オペラ』(ブレヒト原作・KAAT)上演。さらに近年は菅田将暉やももいろクローバーZ、上坂すみれ、KOHHといった幅広いジャンルのアーティストとのコラボレーションも行なっている。

全く想像してなかった10年後。長距離走ではない、短距離走のイメージだった

―今回は志磨さんと縁のある方々からのお手紙を読みながら、10年のキャリアを振り返っていただきたいと思います。まずは曽我部恵一さんからです。

志磨くんとはときどきお茶をします。

いつ会ってもとてもいい男です。おまけに、こちらの話に「うんうん」と一生懸命に耳を傾けてくれるやさしい男です。志磨くんが作り出す音楽はとても甘美で、トロリとしたアンズ酒のようです。激しいロックンロールでも、そんな感じなのです。

こういう人は、そういません。とても貴重な存在です。だからぼくは志磨くんにこれからも色んなタイプの歌を歌っていってほしい。

いつの日か彼は、息を吹きかけるとすべてが薔薇になる魔法を持ったシンガーになるのではないでしょうか。曽我部恵一

志磨:友人からお手紙をもらうのってすごく久しぶりですね。しかも、曽我部さんは中学生のころからの僕のアイドルですから、そんな方にこうやってお手紙をもらえるなんて、感無量です。「アンズ酒のよう」なんて……舞い上がっちゃいますね。嬉しいなあ。

―「中学生のころからのアイドル」ということは、サニーデイ・サービス時代ですよね?

志磨:そうです。ラジオで“ここで逢いましょう”を聴いて、「かっこいい~!」と思って、最初に買ったアルバムが『愛と笑いの夜』(1997年リリースの3rdアルバム)。それからずっとファンですね。

サニーデイ・サービス“ここで逢いましょう”を聴く(Apple Musicはこちら)

志磨:中学生のころって、いわゆるヒットチャートの音楽を友達と一緒に聴いていたけれど、親のレコードを一人で聴くのも好きで、「どうも僕は古い音楽が好きなんだな」って気づいたときに「自分の好きな音楽は過去にしか存在しないんだろうか」と思っていろいろ探すようになったんです。でも、ラジオでサニーデイを聴いて、僕の好きな「古い音楽」を今やってる人がいる! ってことがすごく嬉しかったんですよね。ずっと聴きたかったものをみつけた感じがしたんです。

その後サニーデイは一度解散して再結成するわけですけど、未だに毎回驚きを持って新譜を聴けるのはサニーデイだけですね。「昔は大好きだったけど、新譜はそこまで聴いてない」ってバンドもたくさんいますけど、中学のときからずっと、新譜が出るたびにちゃんと聴いてるのはサニーデイだけ。

―サニーデイもそうだし、曽我部さんのソロにしても、そのとき興味があるものを瞬発力で形にするような側面があって、だから毎回驚きを持って聴けると思うんですね。で、そういう側面は志磨さんにもあって、新譜ごとに驚きがあるなって。

志磨:そうだったら嬉しいですけど……自分のことって自分ではわからないんですよね。毎日鏡を見てると、「自分も変わったな」とかってあんまり気づかないじゃないですか? どっちかというと、「相変わらずだなあ」って思う。「まだまだ驚きがあるなあ……」とか、自分では思わない(笑)。

―10年前に毛皮のマリーズとしてメジャーデビューした際には、10年後の自分って想像できましたか?

志磨:全く想像してなかったです。長距離走よりも、短距離走のイメージだったので……それは未だにそうかもしれない。今のドレスコーズは最少人数なので、物理的に解散はできなくなりましたけど、本質的には今も変わってなくて、何年先のこととかは全然考えてないです。マリーズでデビューしたときも、「こういう風に解散しよう」と計画を立てた記憶があります。目視できるゴールがあって、「あそこまでどれだけスピードを出せるか」ってことを考えてましたね。

―そのときどきに目先のゴールがあって、それを積み重ねての10年だったというか。

志磨:トライアスロンみたいに、一度のレースの中で種目がどんどん変わってるのかもしれない(笑)。走った後に泳いで、次は自転車、みたいな。

―曽我部さんのお手紙には「ぼくは志磨くんにこれからも色んなタイプの歌を歌っていってほしい」とありますが、おそらくは今後も自然とそうなるんでしょうね。

志磨:そうですね。あと、曽我部さん「シンガー」って書いてくださってるじゃないですか? 僕は「ソングライター」としてはなかなか面白い自負があるんですけど、「シンガーソングライター」となると途端にダメなんです。曽我部さんは本当に、シンガーとしても素晴らしい方なので。僕もいいシンガーになりたいです。

ロックスターであるために。志磨が10年間、メジャーレーベルで活動してきたわけ

―続いて、川上洋平さん([Alexandros])からのお手紙です。

友達、志磨さん

志磨さんとはフェスか何かで友達になりました。

最初は「とっつきにくそうだなー」と思ってましたが

話してみるとこんな柔らかい人いるの? ってぐらい

フンニャリとした人でした。

物腰が、ではなく単純に人間が柔らかい人です。

猫みたいです。185cmの。

しかしながらステージでは虎になります。

うちらのステージに飛び入りしてもらったことがあるのですが一緒になった時もう手がつけられないただの虎でした。

一緒に2人とも大好きなPrimal Screamをカバーしたのは素敵な思い出ですね。

基本「他のバンドは全員敵」と思っている私ですが、

志磨さんには敵意を向ける事がなかったです。何故か。

敵意がグニャリと曲がるというか。摩訶不思議な人です。

プライベートで一緒に遊ぶ時はカレー食べにいったり、

我が家でキムチ鍋食べたり、映画観たり。

およそロックスターとは程遠い遊び方してますね。

なんか猫と戯れてる感じです。

基本つるまないとこも似てますね。好きだ。川上洋平

志磨:(手紙を読みながら)よぺ、文章上手い……へー!

―今の「へー!」はどの部分に対してですか?

志磨:「基本『他のバンドは全員敵』と思っている私ですが、志磨さんには敵意を向ける事がなかったです」「敵意がグニャリと曲がる」っていうとこですね。でもこれ、案外鋭いかもしれない。小さいときから、人に面と向かって敵意を向けられたことがないかも。男の子によくある喧嘩とか、そういうのとは無縁の半生だったので。

―パブリックイメージとしては、マリーズ時代は好戦的なイメージもあった気がします。

志磨:本能とはまた別で、後天的に身に着ける社会性みたいなものってあるじゃないですか? 本能では好きなときに食べたり寝たりしたいけど、でも仕事中だから食べないとか、道端で寝ないとか(笑)、「これをやっちゃいけません」ってことは守れるようになる。

でも、「ステージでは虎になります」とも書いてくれてるように、ステージは自分が何をしても許される治外法権の空間として、楽しんでいる気がします。本来はあれくらい無軌道で破天荒な人間なんだけど、普段は人に対して異常に恐る恐る接している……どっちが本当の姿なのかはわからないです。

―志磨さんも川上さんも「ロックスター」というか、少なくともそういう側面を持ってらっしゃると思うんですけど、「ロックスターとしての自意識」みたいなものに関しては、この10年でどんな変化がありましたか?

志磨:例えば漫画のヒーローについて、僕らは作品に描かれてる部分しか知らないですよね。「実は戦闘シーンがない時はアルバイトをしている」とか、そういう設定はヒーローには必要ない。描かれてる部分がすべてでいい。僕はロックスターの人たちを漫画のヒーローと同じように見ていて、自分はそれになろうと思ったんですよね。

―そこって、川上さんとも似ていると思いますか?

志磨:よぺもロックスターに「就職」した人だと思います。音楽業界じゃなくて、ロックスターっていう職業に就職した人。ただ、僕は肩書きがたくさんある人が好きなので、ロックスターをやりながら、同時にいろんなことをやっています。寺山修司さん、(セルジュ・)ゲンスブール、ジャン・コクトーみたいな、詩人でもあり、評論家でもあり、映画監督でもあり、画家でもあり、作家でもあったりする、そういうロックスターが好きなんです。寺山さんが「職業、寺山修司」って言っていたみたいに。

「ゼロ年代は『運命共同体』とか『一蓮托生』とか、そういうロマンがあったと思うんですけど……あれはどこに行ったんだろう?」

―今の話は時代性を感じさせるというか、ドレスコーズは2014年の『Hippies E.P.』以降、志磨さんの「一人バンド」になったわけですけど、いわゆる「バンド幻想」みたいなものが崩れていって、「個」の時代になっていく、そんな流れと合致していたなって。

志磨:やっぱり、時代とは無関係ではいられないですよね。ちょっと話がずれちゃうかもしれないですけど、最近よく思うのは、やっぱりゼロ年代(2000年代)まではみんなわりと楽観的に生きてられたんですよね。時代とか国籍とか、いわゆる「ボーダー」を気にしなくてよかったんです。

100年前の文学とか、何千キロも離れた場所で生まれた音楽に共感する。そういう体験こそが芸術の本懐だと思うから、流行の音楽をやるつもりもなかったし、日本のロックシーンとかも全く気にしてなくて。

―それが2010年代は変わった?

志磨:2010年以降いろんなことがあって、自分は今という時代に、日本という国で生きてるんだということを考えざるを得なくなったと思います。本当はそんなこと考えたくもなかったけど、でも考えざるを得なくなった。そうなったときに、僕は観察することに決めたんです。この時代をちゃんと記録しようと思った。それが2015年くらい。無関係でいられないなら、自分はそれを書きとるっていう使命を全うするべきだと。

―物理的に一人になっただけではなく、意識の変化も大きかったわけですね。「バンド幻想の崩壊」みたいなことも感じられていましたか?

志磨:ゼロ年代はまだ「運命共同体」とか「一蓮托生」とか、そういうロマンがあったと思うんですけど……あれはどこに行ったんだろう? 何が僕らを分断するのか……ちょっと考えないと答えは出ないですね。例えば、Ramonesみたいに、苗字も一緒、ファッションもお揃いにして、個性を消してひとつの集団に埋没する美学みたいなものもあったわけですけど。

―それで言うと、マリーズと同じ2010年にメジャーデビューをしているOKAMOTO'Sは象徴的かなって。みんな「オカモト」を名乗って、デビュー当初はそれこそRamones的なイメージもありましたけど、今は一人ひとりが全然違う個性を発揮していて、でもそれが結果的にバンドとしての面白味になっているっていう。

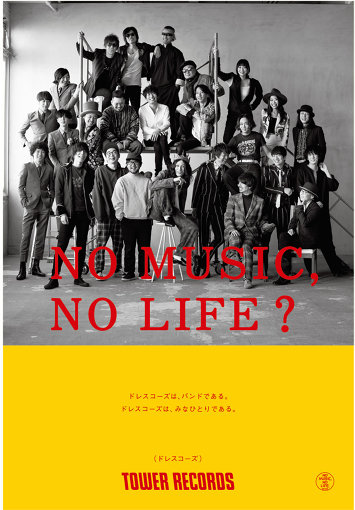

志磨:たしかに、そうですね。この前ドレスコーズでタワーレコードの「NO MUSIC,NO LIFE?」のポスターを撮ったんです。この10年でドレスコーズのメンバーになったことがある人たちに集まってもらって。

で、そこに「ドレスコーズは、バンドである。ドレスコーズは、みなひとりである」って書いたんです。ドレスコーズが国家だったら、すごく上手くいってる国だと思うんですよね。「多様性」みたいな話をよく聞きますけど、「それってドレスコーズのことでしょ?」って思う。

「山戸さんの言葉を借りると、ステージでは『ほんものの志磨さん』なんです」

―ではお手紙に戻って、続いては山戸結希さんです。

『春と志磨さん』

この先何度桜が散っても、

志磨さんはいつも不断に志磨さんであること、志磨さんの輪郭は志磨さんだけのものであることに、世界の約束事かのように呼び覚まされます。志磨さんを、何かで引いたり割ったり分析したりしてはならず、生命の単位としての志磨さんを、そのかけがえのない自明性を、心で抱いて確かめています。

しびれるほど顕微鏡を覗いても、どれだけ表層をめくっても、純然に、志磨遼平の姿のみが、永遠に現出するだろうという予感を、与えてくれるたった一人の人であることを。

科学者たちの涙とともに、この世界に文学が必要な理由そのものとして。

独りきり生きてきた道筋を背中に。歌を歌いながら、志磨遼平というメタファーに全身全霊を委ねるあなたが、私の作品に身を預けてくださったことを、ただ、幸福に思います。

いまだ肉体に眠る季節を知るために、君の思想の奥ゆき、いちばん冷たい場所にまで進んでしまいたいとすら思います。彼の人間としての優しさを感知する度に、そうやって呼び起こされるのでした。

世にも美しい掌の内部に流れ続ける、血の倫理にふるえた記憶を。

ああ、このひとは敬虔な信徒なのだと。

そこには志磨さんだけの歴史と由来が降りつもっていることを理解しながらもさえ、眼前の他者に、志磨さんのように優しく接してみたいと空想します。

祈りにも似て。必ず叶えられる願い事として、

どうぞ、ほんとうの歌を歌い続けてください。

これから何度桜が散っても、

ほんものの志磨遼平さんでいてください。山戸結希拝

二〇二〇年、春

――フライングめいて次の芽吹きを期待する性急さで、カメラの向こうに、輝き果てる命を待ち侘びながら。

志磨:はー、すごい。山戸さんの文章って、詩のようですけど、ものすごく的確な批評なんです。だから「僕はこういう風に存在してるんだ」って思える。最初に「自分のことはよくわからないです」って言いましたけど、山戸さんの文章を読んでいる間だけはわかった気になる。やっぱり、山戸さんは「映す人」なんですよね。

―それは映画を通じてもそうだし、言葉でもそう?

志磨:そうですね。例えば、誰かと会話していて、「僕はこうなんだよね」とか「私はこう思う」とか、みんな自分の話をするわけじゃないですか? でも、山戸さんの話を聞いたことってないかもしれない。対談とかで、無理やり聞き出したことはあるんですけど。

山戸さんはいつも誰かの話をしていて、撮影中も「私はこう撮りたい」みたいなことも言わないし、僕の役柄に対して、「きっとその人はこう思うんでしょうね」みたいな言い方をするんですよ。それが不思議。いつも誰かを想う人、山戸さんって。

―誰かのことを想って、誰かのことを映し出す人。

志磨:そうそう。こんな簡単に言っちゃダメだと思うけど、本当に映画を撮るために、モニターを覗き込むために生まれてきたような人だなって。

―単純に、音楽と演技の違いについてはどうお考えですか?

志磨:山戸さんの言葉を借りると、ステージでは「ほんものの志磨さん」なんです、やっぱり。そうあるべきだと思うし、僕はそれをやります。で、お芝居をするときっていうのは、自分の表現ではなく、誰かに委ねているわけで、そういうことってバンドを始めた二十歳くらいのときからずっとなかったんですよ。だから、「わかんなかったら、聞けばいい」状態って、すごく嬉しいんです。それが「よくできた」ってことになるわけだから。

―作り手の要求に応えることが正解になるというか。

志磨:それがすごく幸せ。自分でやると「こうやりたかったんだっけ?」って、答えがなかなか出ないんですよ。で、「何がやりたかったかわかんなくなっちゃったけど……まあいいや」ってなりがち。でも、誰かの要求に応えるのは、はっきり正解が出る気がして。

―しかも、その相手が山戸さんのように詩的に映し出してくれる人であれば、なおさら幸せでしょうね。

志磨:本当に。これは何度も言ってますけど、山戸さんのお誘いじゃなかったら、僕はお芝居はやってなかったと思います。山戸さんだから、やってみようと思ったんです。

「この10年、一番近くにいたのはそのときどきのバンドメンバーだったから、その人たちの前で、求められる人としてそこにいたかった」

―最後のお手紙は、菅田将暉さんからです。

志磨さんを初めて知ったのは、“ボニーとクライドは今夜も夢中” / 毛皮のマリーズ。

絵に描いたようなロックスター、

それでいて僕ら少年の心に寄り添うような日本語の言葉に、なんだこの人は、

と当時困惑しながら、ビューティフルに!! とカラオケで友達と何回叫んだことか。

当時は、なんか危ない人を見つけた感覚。もっと言うと危ない人に見つかった感覚。

異次元の存在感に身悶えたのを覚えています。

それからしばらくして趣味でギターも触るようになったある日、

とある映画の撮影現場で「ライター持ってます?」と声をかけてきた人がいました。

端正な顔つきとはまさにこの人のことで、日本人離れした彫りの深さ、鼻の高さ、

細く長くそれでいて力強い指、なんだこのフォトジェニックな人は、と。

単純に顔がタイプだったので、この人と仲良くなりたいなと(僕はノーマル)

お話していたら、、あれ、、、もしかして、、バンドやってます?、、、?!、、

どわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル、、、と、そんな出会いでした。

全く気づきませんでした。

そこからの出会いで一緒に音楽を作らせてもらい今に至るわけですが。

志磨さんの良さなんて語りたくないですよ(笑)。

そもそもこれを読んでる方なら僕より志磨さんのことを見知っていると思うので。

ま、そうも言ってられないので、一つ言うとしたなら、冷静と情熱のバランスです。

志磨さんの名言として僕が好きなのは、

「ロックスターという職業があると思っていたんだ」という言葉。

その瞳が深すぎて深すぎて。この物事を見ている冷たさとのめり込む熱さ。

そこに尽きると思います。

しかも普段ものすごい「普通」なのでもう訳わかりません。

しかもそんなタイミングで『平凡』なんてアルバム! むぅ、どこまでも弄ぶ。

もちろん一緒に遊んでいて人に迷惑かけるような事もしないし(当たり前)

警察呼ばれるような事もない(そりゃそうだろ)

でも、ステージの上では誰よりも危うく鋭利に存在している。もう意味がわかりません。

これがお芝居だとしても地だとしてもかっこいいし、おそらくはそのどちらでも無い。

志磨遼平というアート。美。ゴッホじゃやなんだ、と歌った志磨さんに僕は死ぬまで憧れを抱くんだと思います。そしていつか抱かれたいと思います。菅田将暉

志磨:すごいなあ……今気絶しないでいるのが精一杯です。

―ははは(笑)。

志磨:菅田くんにこんなこと言われて、気絶しない人いないでしょう。面白いなと思ったのが、見た目をよく見てるんですね。「人を外見で判断しちゃいけません」って、小さいころに習いましたけど、菅田くんは外見で判断されるお仕事をしているわけで、だから、そこに対してものすごく残酷なところもあると思うんです。だからこそ、菅田くんが僕のことを外見で判断してくれたっていうのは、すごくうれしいことだなって。やっぱり、お手紙って普段思ってても言わないようなことを書くものなんですね。菅田くんに「ルックスが好きなんです」なんて言われたことなかった。

―面と向かってはなかなか言えないですよね(笑)。

志磨:「そういう目で見てたのね、私のこと」っていう(笑)。

菅田将暉“りびんぐでっど”(志磨遼平 提供曲)を聴く(Apple Musicはこちら)

―表現者として、シンパシーを感じたりもしますか?

志磨:最後に「そしていつか抱かれたいと思います」ってあって、これ、読み方によっては顔が赤くなりますけど(笑)、その前に「志磨さんに僕は死ぬまで憧れを抱くんだと思います」って書いてくれてるので、「いつか自分も志磨さんから憧れを抱かれたい」っていうことだと思うんですね。

それでいうと、僕はとっくに菅田くんに憧れを抱いてます。僕は菅田くんの話し方が好きなんです。菅田くんが外見を見るように、僕は音楽をやってるからか、その人の話し方のトーンとかテンポを聞き取ろうとするんですよ。話し方にはその人の思考が表れていて、話す順序は考える順序だと思うから、僕は菅田くんの物事を考える順序が好き。「顔がタイプ」って書いてくれてますけど、僕は菅田くんの話し方がタイプだし、考え方がタイプですね。

―お手紙を通じてそれぞれの関係性が見えてくるのは面白いですね。途中の「ドレスコーズは、バンドである。ドレスコーズは、みなひとりである」というフレーズはすごく印象的で、やはり関係性の中から、その人自身が立ち現れてくるというか。

志磨:人間みんなそうだと思うんですけど、相対してる人に影響されて、存在してるわけですからね。僕はやっぱり、曽我部さんの前にいるとき、よぺの前にいるとき、山戸さんの前にいるとき、菅田くんの前にいるときには、その人のための自分でありたいと思う。この10年で言えば、つねに一番近くにいたのはそのときどきのバンドメンバーだったから、その人たちの前で、その人たちに求められる人としてそこにいたかったんです。だからころころと人格も変わる。

―なるほど。

志磨:菅田くんが「危ない人を見つけた感覚。もっと言うと危ない人に見つかった感覚」って書いてくれてますけど、例えば曽我部さんを昔の僕が見つけて、曽我部さんに見つかりに行って、やっと見つけてもらえて。そう考えると、何かみんな連鎖してるような気がするし……いいもんですね、人生というのは(笑)。

数字的な情報ではない、そのときの人々の不安、緊張、そういうのを書き残すことが芸術の役目

―途中で、「時代と向き合わざるを得ないのであれば、観察することに決めた」という話がありましたが、昨年発表された『ジャズ』は終末的な世界観が描かれていて、2020年の今顧みると、非常に示唆的だったなと。

志磨:“もろびとほろびて”という曲で、<この国はなんだかぼくみたい>って歌詞を書いて、自分でもびっくりしたんですよね。すごいパンチラインが出てしまったと思って(笑)。あれを作っていた去年の時点で、楽観的なものを作れる気はしなかった。だから、いい悪いではなくて、あれは自分が作ったというよりも、時代が作ったもので、僕には判断できないんですよね。

ドレスコーズ“もろびとほろびて”を聴く(Apple Musicはこちら)

―現在の状況に対しては、どのように観察していますか?

志磨:基本的に僕はポジティブ思考の人間なので、今の危機もいつかは過ぎ去るわけじゃないですか? 人間かウイルスか、どっちが先にくたばるかはわかんないけど、とにかくいずれ終息はすると。じゃあ、その後で何が訪れるんだろうって考えると、もちろん、僕も前みたいにライブがしたいし、「いつもの生活に戻りたい」っていう気持ちもあるけど、でももう戻りたくないとも思うっていうか。

テレワークとか、こうやってお家にいながら取材をしてるのもそうですけど、さんざん言われてきた「働き方改革」みたいなのって、やる気になれば2週間でできるって判明しちゃったわけじゃないですか? 「やらなかっただけじゃん」みたいな、今回判明してしまったことっていっぱいあると思うんですね。

―たしかに。

志磨:そういう意味で言うと、もう元の世界が戻ることはなくて、価値観から何からすべてが変わってしまうけど、それでいいとも思う。で、「じゃあ、今できることは?」って考えると、今音楽にできることはないんです。マスクとCDだったら、今はマスクの方が価値があるわけで。でも、今を書き残しておくことによって、何十年、何百年先に、自分の音楽に価値が出てくるんじゃないかと思います。それは「何人感染した」みたいな、数字的な情報ではなくて、そのときの人々の不安、緊張、そういうのを書き残すことが芸術の役目であって。

―作品にそのときの心情を閉じ込めて、それを伝えていくことが重要だと。

志磨:火事に例えると、僕は今それを必死にスケッチしていて、「お前そんなとこで絵を描いてる暇があったら、バケツ一杯でも水汲んでこい」って罵声を浴びるかもしれないけど、でも僕ができるのは描くことで。今すぐに火を消すことはできないけど、いつかの大火事は僕の絵で防げるかもしれない。難しいことだと思うけど、そういうことをやっていきたいんです。

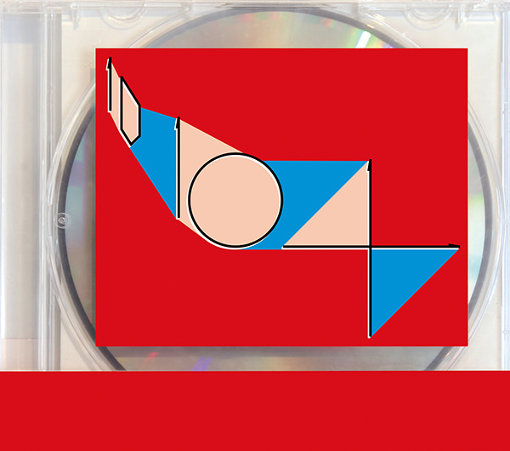

- リリース情報

-

- 志磨遼平

『ID10+』(2CD) -

2020年4月15日(水)発売

価格:3,630円(税込)

KICS-3919~20[RIOT盤]

1. ピーター・アイヴァース

2. ボニーとクライドは今夜も夢中

3. コミック・ジェネレイション

4. Mary Lou

5. ジ・エンド

6. Trash

7. ゴッホ

8. トートロジー

9. ヒッピーズ

10. スーパー、スーパーサッド

11. 贅沢とユーモア

12. エゴサーチ&デストロイ

13. 人間ビデオ

14. エリ・エリ・レマ・サバクタニ

15. 愛に気をつけてね[QUIET盤]

1. The End Of The World

2. ニューエラ

3. 星の王子さま(バイオリンのための)

4. Lily

5. towaie

6. Silly Song, Million Lights

7. 恋愛重症

8. ダンデライオン

9. りびんぐでっど

10. 20世紀(さよならフリーダム)

11. メロウゴールド

12. ハーベスト

13. Bon Voyage(TV Single Ver.)

14. クレイドル・ソング

15. 愛のテーマ

- 志磨遼平

- プロフィール

-

- 志磨遼平 (しま りょうへい)

-

1982年、和歌山県出身。作詞作曲家・文筆家・俳優。2003年「毛皮のマリーズ」結成。日本のロックンロール・ムーブメントを牽引し、2011年、日本武道館公演をもって解散。翌2012年「ドレスコーズ」結成。2014年以降はライブやレコーディングのたびにメンバーが入れ替わる流動的なバンドとして活動中。2018年には初の音楽監督作品『三文オペラ』(ブレヒト原作・KAAT)上演。さらに近年は菅田将暉やももいろクローバーZ、上坂すみれ、KOHHといった幅広いジャンルのアーティストとのコラボレーションも行なっている。また、連載コラム等の文筆活動のほか、俳優として映画『溺れるナイフ』『ホットギミック』などにも出演。最新作はアニメーション映画「音楽」主題歌『ピーター・アイヴァース』(2020年、配信シングル)、フルアルバム『ジャズ』(2019年)、LIVE Blu-ray & DVD『ルーディエスタ/アンチクライスタ the dresscodes A.K.A. LIVE!』(2019年)。2020年4月15日、メジャーデビュー10周年記念ベスト盤『ID10+』リリース。キービジュアルは鋤田正義が撮影。10月には鶴屋南北戯曲賞と岸田國士戯曲賞の史上初の二冠に輝いた劇作家・谷 賢一 新作『人類史(仮)』(KAAT)の音楽を担当することが発表されている。

- フィードバック 46

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-