去る6月19日、39作品目となるスタジオアルバム『Rough and Rowdy Ways』をリリースした、ボブ・ディラン。8年ぶりのオリジナル楽曲として3月に唐突に配信リリースされた“最も卑劣な殺人(原題:Murder Most Foul)”が、16分54秒というディラン史上最長となる曲の長さ、1963年のジョン・F・ケネディ暗殺にはじまり、当時の出来事や様々なアーティスト、作品の固有名詞を入れ込んだ歌詞が話題を呼び、ディラン初のビルボードシングルチャート1位獲得曲となったが、『Rough and Rowdy Ways』は、“最も卑劣な殺人”以降高まっていた期待を裏切らない、2020年代に産み落とされたディランの新たな傑作として、今現在、大きな評価を得ている。

1962年のデビュー以来、様々な名作と迷作、伝説と憶測によって語り継がれてきたボブ・ディラン。公式の発掘音楽シリーズ「ブートレッグ・シリーズ」含む膨大な音源資料や、いくつかの濃密なドキュメンタリー作品の存在など、2020年現在、ディランの表現や伝説に触れる手段は充実している。が、「しかし」……というか、「やはり」というか、手を伸ばせば伸ばすほどに、触れれば触れるほどに、掴みどころがなくなっていくのが、ボブ・ディランという男でもある。

この記事では、そんなボブ・ディランの語り部として、漫画家の浦沢直樹を招いた。巨人に巨人を語っていただこうという、とんでもなく贅沢な企画である。『YAWARA!』『MASTERキートン』(脚本:浦沢直樹、勝鹿北星、長崎尚志)『MONSTER』『20世紀少年』『PLUTO』(浦沢直樹×手塚治虫 / プロデュース:長崎尚志 / 監修:手塚眞 / 協力:手塚プロダクション)『BILLY BAT』(ストーリー共同制作:長崎尚志)……数多の長大な作品群によって1980年代以降の日本の漫画界を担ってきた浦沢は、和久井光司と共著『ディランを語ろう』(2007年、小学館)を刊行しているほか、『佐野元春×浦沢直樹 ~僕らの“ボブ・ディラン”を探して~』(2014年、NHK Eテレ)出演、さらに自身のイベント『ボブ・ディラン 聴いて歌って描きまくる』(2016年)の開催など、大のボブ・ディラン好きとしても知られている。

浦沢作品に刻まれている、時代の変わり目に零れ落ちるものを拾い上げるような感覚、人類の根源から変わらないものを捉えようとする感覚は、ボブ・ディランから譲り受けたものなのかもしれない。このインタビューでは、浦沢にボブ・ディランとの出会いから新作について、さらに、ディランを通すことで見えてくる浦沢の漫画家としての人生の在り様を、じっくりと語ってもらった。

漫画家。1960年1月2日生まれ、東京都府中市出身。1983年『BETA!!』でデビュー。代表作に『YAWARA!』『MONSTER』『HAPPY!』『20世紀少年』(すべて小学館刊)など。ルーブル美術館との共同制作作品『夢印』(全1巻、小学館刊)を執筆後、2018年9月より本格連載『あさドラ!』を「ビッグコミックスピリッツ」(小学館)にてスタートさせた。これまでに小学館漫画賞を三度受賞したほか、国内外での受賞歴多数。国内累計発行部数は1億2800万部を超え、昨年まで世界各地で個展を巡回。ミュージシャンとしても精力的に活動しており、これまでに2枚のアルバムを発表している。

「またしても、僕はボブ・ディランに救われた」――浦沢直樹、コロナ禍中に配信された“最も卑劣な殺人”を語る

―今日はボブ・ディランの大ファンである浦沢さんに、ディランについてじっくり語っていただこうと思います。先日リリースされた新作『Rough and Rowdy Ways』はいかがでしたか?

浦沢:ヘビーローテーションで聴いていますよ。まず、“最も卑劣な殺人(原題:Murder Most Foul)”が、東京で非常事態宣言が出るか出ないかっていう時期に配信されたでしょう。あのとき、「またしても、僕はボブ・ディランに救われた」と思いました。

※映像画面右下の設定ボタンより日本語字幕のON / OFFが可能

浦沢:あの暗鬱な空気のなかであの曲を聴いたときに、肩に力が入ってヒリついた感じが、ふわっと抜けたんですよね。「なあんだ、このぐらいの身構え方でいいのかもしれないな」って。無意識のうちに防御本能でこわばっていたのが緩むのを実感しました。「まあ、なるようになるさ」っていう感覚。あのゆる~いメロディラインが、16分くらいの長い時間続くのを聴き、我々人類の危機なんて今にはじまったことじゃないもんな。それを何度も乗り越えてきたもんなぁと思い、気持ちが緩んでいったんでしょうね。

―“最も卑劣な殺人”は、約16分54秒という長尺と、1960年代の様々な出来事やアーティスト、作品の名前が出てくる歌詞も話題になりましたね。

浦沢:“最も卑劣な殺人”の歌詞は、1963年11月のケネディ大統領暗殺からはじまるけれど、実際にあの事件が起こったあと、ディランはダラスに行って、ケネディが暗殺されたのと同じコースを友達と一緒に車で回ったんですよね。そして、それ以降、プロテストソングを歌うのをやめた。なぜなら、「次は自分が殺されるんじゃないか」と思ったからではないかと。

同年の「ワシントン大行進」においても(1963年8月28日、アメリカ合衆国のワシントンD.C.で行われた人種差別撤廃を求めるデモ。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが「I Have a Dream」を含む演説を行ったことでも知られる)彼は“風に吹かれて(原題:Blowin' in the Wind)”を歌っていたし、そのぐらい当時の公民権運動で先頭を走っていた。

浦沢:たぶんその頃の経験が、この“最も卑劣な殺人”にも込められているんですよね。ケネディやキング牧師のように、みんなのために立ち上がった人たちが、理不尽な死を被るような状況を目の当たりにして、「なんて世界だ」と思った。

『時代は変る(原題:The Times They Are a-Changin)』は、1963年11月22日に起こったジョン・F・ケネディ暗殺の直前、1963年8月から10月にかけてレコーディングされ、1964年1月にリリースされた。プロテストフォークの担い手として、ディランは時代のヒーローに祭り上げられた(Apple Musicはこちら)

浦沢:そのことを今でも言っているし、今も同じような時代だと、ディランは思っているんじゃないかな。そして、あのときの自分の気持ちを癒してくれた音楽の存在を語っているわけですよね、この曲では。

「わからない」ことが歯がゆくてディランを聴き続けた少年時代。ある日、浦沢少年に稲妻に打たれたような衝撃をもたらした“Like a Rolling Stone”という歌

―振り返ると、浦沢さんとボブ・ディランの音楽との出会いは、どのようなものでしたか?

浦沢:1972年、僕が中学1年の頃、吉田拓郎さんの一大ムーブメントが巻き起こったんです。僕もご多分に漏れず夢中になって、レコードを買ったり、ラジオを聴いたりしていたんですけど、そうこうしているうちに「吉田拓郎といえば、ボブ・ディランだ」ということになりまして。

「拓郎さんを本当に理解するには、ボブ・ディランを理解しなければいけないんだ」ということで、新聞のラジオ欄で「ボブ・ディラン」の文字を探し、買ってもらったばかりのラジカセで片っ端から録音しはじめました。それが、1973年頃。ただ、毎日のように聴き続けても、一向によくわからないんですよね。

“Like a Rolling Stone”のスタジオ音源が収録されたボブ・ディラン『追憶のハイウェイ61(原題:Highway 61 Revisited)』(1965年)を聴く(Apple Musicはこちら)

―その頃から、ボブ・ディランには、どこか難解な存在感があったんですね。

浦沢:当時は、ボブ・ディランを理解できない自分が歯がゆかったですね。だって、吉田拓郎に憧れているのに、拓郎が「いい」と言っているボブ・ディランを自分が理解できないのは、もうダメじゃないですか。なので毎日、修行のようにボブ・ディランを聴いていましたね。毎日聴いていたんですよ……「わかんねえ~」と思っているのに。偉いでしょう?(笑)

―はい(笑)。

浦沢:で、1974年になって、『偉大なる復活(原題:Before the Flood)』というThe Bandとのライブ盤が出たんですけど、それがラジオでかかったのを録音したんです。

ある晩、いつものように録音していたカセットを聴いていたらその『偉大なる復活』版の“Like a Rolling Stone”が流れてきたんです。その瞬間本当に、天空から稲妻が落ちてきたような衝撃があった。「全部わかった!」と思ったんです。翌日、レコード屋に走ってその2枚組ライブレコードを買いました。きっと、親からお小遣いを前借りしたんでしょう。そこからはもう、ディラン一筋。それが、14歳の頃です。

『偉大なる復活』に収録された“Like a Rolling Stone”を聴く(Apple Musicはこちら)

―雷が落ちて、「すべてがわかった」というのは……14歳の浦沢少年は、何を感じたのでしょうか。

浦沢:ですよね(笑)。まず、歌詞の意味がわからないんですよ。わかるのは<How does it feel?><Like a Rolling Stone>という言葉ぐらいで。当時最新作だった『偉大なる復活』と『Planet Waves』(1974年)の2作はソニーじゃなくてワーナーから出ていて、『偉大なる復活』だけ訳詞がついていなかった。

だけど、ディランが<How does it feel?>と歌うと、観客がウワーっとなる。なぜ、そこで大歓声が起こるのか……。あとになって訳詞を読んでも結局この歌詞の意味はわからなかったんですけどね。なにしろこれ、お高くとまっていた人が転がり落ちていく様を指差して、「どんな気分だ?」と罵倒しているような歌なんです。なぜこのライブアルバムの観客は、そして僕は、このサビの部分でこんなにまで高揚するのだろうかと。ただ僕の頭のなかには画像が浮かんでましてね。世界中を敵に回して、ボブ・ディランという男が、荒野に一人立っている図が。

「ディランだけじゃなくて、手塚先生や大友さんは何歳のときに何をやったのか……。そういう考えを持つのは、すごく重要なことだと思うんです」

―かつての浦沢さんのように、「わからない」から「わかりたい」と思い、我慢しながらでもひとつの音楽を聴き続けるというのは、もしかしたら、今はどんどんと得難くなってしまっている感覚かもしれないですよね。

浦沢:今は、とにかく「おすすめ」されますからね。でも、おすすめされるだけじゃダメですよ。「わからないもの」に飛びついていかないと。自分の「わかるもの」のなかにいたら、ずっと10歳児のままですよ。大人になるためには、わからないことにチャレンジしなければいけない。それは、いつまでもカレーとハンバーグだけではなく、パクチーやみょうがも食べてみようよってことと同じようなことでもあるんだけど(笑)。

―漫画家としての浦沢さんにとっても、ディランからの影響は大きいですか?

浦沢:それがすべてと言っていいでしょうね。彼に教わった人生哲学に沿ってやってきた気がします。

1941年5月24日、ミネソタ州デュルースで生誕。現在79歳。全世界アルバムトータルセールスは1億2500万枚を超え、39作のオリジナル作品、ライブ盤やコンピレーションを合わせると60タイトルを超え、600曲以上の自作曲、そして世界中で2千回以上のライブを行い、半世紀以上に渡って常に第一線で活躍している唯一のアーティスト。2016年にノーベル文学賞の授賞が発表される。2020年6月、最新作『ラフ&ロウディ・ウェイズ』をリリースした。

―浦沢さんは今年60歳になられましたが、60歳のボブ・ディランというと、2001年、アルバム『Love and Theft』をリリースした年になります。『Love and Theft』は、アメリカ同時多発テロと同日の9月11日にリリースされたことも話題になったようですが、今の浦沢さんから見て、同じ年齢の頃のディランは、どのように映りますか?

浦沢:そもそも、21歳で“風に吹かれて”を作った人ですからねえ。まず、そこからなんですよ。「21歳のときに自分は何をしてるだろう。21歳のときに何をしただろう」って。僕はずーっと、それを意識してきたような気がします。ディランは21歳のときに何をやったのか? 35歳のときには何をやったのか?

ディランだけじゃなくて、手塚(治虫)先生が何歳のときに何をやったのか、大友(克洋)さんは何歳のときに何をやったのか……。そういう考えを持つのは、すごく重要なことだと思うんです。

浦沢:のんびりはしていられないですからね。ぼーっとしていると、あっという間に死んじゃうので。ボブ・ディランに限らず、自分が憧れた人がいくつで何をしたのか、それを知って焦るというか、目標にしたいですよね。

歴史に名を残すことが約束された圧倒的な才能を持つディランは迷いの時期を経て、60歳を間近にしてようやく自分の本当の表現に手をかけはじめる

―自分が今、すべきことの指標になりますよね。

浦沢:60歳のときの『Love and Theft』に関して言うと、あれは、ボブ・ディランにとっての第何期かのスタートラインなんですよ。あのとき、彼はやっと見つけたんです、自分の音楽を。

そもそも、1997年の『Time Out of Mind』の頃に、ディラン自身は「掴んだ」っていう感覚があったみたい。でも、あの頃、病気になって倒れてしまうんですよね。そのあとのインタビューで、「やっと掴んだのに、ここで終わるわけにはいかないと思った」と語っているんです。

1990年代に至るまでディランは精力的にリリースを重ねてきたが、『Time Out of Mind』は前作『Under The Red Sky』(1990年)から7年という短くないインターバルを経て発表された。なお、この7年の間にトラディショナルフォークやブルースのカバー曲集が2枚、デビュー30周年に際してリリースされたブートレッグ集やMTVでのアンプラグドライブを収録したライブ盤が発表されている(Apple Musicはこちら)

―『Time Out of Mind』は傑作として名高いアルバムです。それでも、ディランは既に50代後半なわけで、そこで「やっと掴んだ」というのは、なんとも遥かな気持ちになります……。

浦沢:1975年にはじまった『Rolling Thunder Revue』ツアーの頃はロックボーカリストとして油が乗り切っていたし、キリスト教三部作の頃も、リズム&ブルースシンガーとして相当なところまでいっている。でも、そのあとから、「あれ、何がやりたいんだろう?」とディラン本人が思いはじめた感じがあるんですよね。

『Hard Rain』(1976年)に収録された“いつもの朝に(原題:One Too Many Mornings)”を聴く(Apple Musicはこちら)もともとユダヤ教徒であったディランはキリスト教に改宗し、1979年の『Slow Train Coming』を皮切りに「ゴスペル三部作」とも呼ばれる宗教色の濃いアルバムを3作連続でリリースした。ここでディランは、黒人女性のバックシンガーを従えてこれまでにないソウルフルな歌唱を披露している(Apple Musicはこちら)

浦沢:で、恐らく1987年のThe Grateful Deadとのツアーをきっかけに、「とりあえずツアーをし続けて、旅芸人になろう」と思ったみたい。それが今でも続いている『Never Ending Tour』のはじまりでした。ただ、『Time Out of Mind』を出す前のあたりはかなりイラついている感じがありましたね。

The Grateful Deadによるコラボレーションライブアルバム『Dylan & The Dead』(1989年)をリリース後、ディランは「けっして終わることのない旅を続けろ」という神の啓示を得て、The Grateful Deadに加入させてほしいと打診したという(Apple Musicはこちら)

―なるほど。

浦沢:僕は彼が迷っている時期も見ていましたけど、ディランがセルフプロデュースで、自分の好きなようにアルバム作りを仕切りはじめたのが『Love and Theft』以降なんですよ。ボブ・ディランって、何だかんだで、気を遣う人なんでしょうね。

アルバムを作ったら、「これ、どうかな?」とお伺いを立てる相手が必要だとずっと思っていたみたい。だから常に、自分以外のプロデューサーを立ててアルバムを作ってきた。たしか、1985年の『Empire Burlesque』はセルフプロデュースだったけど、あのときも、詩人のアレン・ギンズバーグなんかに作品を聴かせて反応を見ていたみたいですから。

1980年代のディランは、出演映画『ハーツ・オブ・ファイヤー』(1987年)の失敗を筆頭にことごとく不調であったが、ジョージ・ハリスンらと覆面バンド・Traveling Wilburysを結成するなど、さまざまな可能性を模索している時期でもあった。『Empire Burlesque』ではR&Bやヒップホップのサウンドが取り入れている(Apple Musicはこちら)

―ディランが気を遣う人だというのは、意外な感じもしますね。

浦沢:「俺が俺が」っていう人ではないんですよね。「俺が正しいんだ」「俺のやり方でやるんだ」っていう、大御所アーティスト的な押しがない。「今夜の俺は、こんな感じがいいんだけどな~」と思っているくらいじゃないかな。

そういう感じの人だから、なかなかセルフプロデュースに行かなかったんだけど、『Love and Theft』以降、やっと自分のやり方を見つけたんですよね。それを見ていて、「60歳くらいからがスタートなんだな」と思って、心強かったですよ。実際、『Love and Theft』以降のディランは、やることが全部当たっている感じがする。

『Love and Theft』で、ディランは「ジャック・フロスト」という名義で自らプロデュースを手がける。なお同作はアメリカ同時多発テロと同日、2001年9月11日にリリースされた(Apple Musicはこちら)

60歳を迎えた浦沢直樹が、今なお自ら筆を動かして漫画を描き続ける理由

―浦沢さんの場合はいかがでしょうか。齢を重ねるにつれ、掴まれたペースや創作のやり方などはありますか?

浦沢:僕も、「これだ」と思うことをやってみて、わかってきた頃には「何か違うな」と思う……そういうことの繰り返しで。ただ、今の自分と『Love and Theft』の頃のディランを比較して考えられるとしたら、僕は今、アシスタントをふたりに絞って、それぞれが自宅で作業できる形態にしているんです。それも、最近のようにリモートが一般的になるより前から。

この2年ほど、僕は仕事場ではずっとひとりなんですよ。アシスタントを絞り、仕事のペースをゆるやかにして、「満足のいく絵を自分で描く」ようにした。それは、ディランがセルフプロデュースをはじめたことに近いのかもしれないですね。「キャリアが長くなると『大先生』になって、自分はほとんど何もしないで、全部スタッフに任せるような生活なんでしょう?」なんて言う人もいますけど、最近の僕は大みそかも『紅白歌合戦』をつけながらずっと漫画を描いていますよ。

―大変ではないですか?

浦沢:いや、すごく楽になった。デビューしてからは、連載スケジュールのためにどうしてもアシスタントを雇わなきゃいけなくて、自分が頭に描いている絵を、時間がないから他の人に任せるということをやってきたけど、実はこんなに辛いことはないんですよ。

上がってきたものを見て「違うんだよなあ」と思いながらも、時間がないからそれを入稿しなければいけない……あのストレスが、自分でやるようになって消えていった。今まで抱えていた苦悩が、自分で背景も描くようにしたことで消えていったんですよね。

浦沢:それと、『漫勉』(2014年からNHKで制作・放送されている『浦沢直樹の漫勉』)という番組をやっていて、自分ひとりでやっている作家さんを何人も見たのも大きかった。「自分も子どもの頃は、こうやってきたんだよな」と思ったんです。

漫画を生業として30数年、全部辿れば50年くらい描いていますけど、子どもの頃に漫画を描いていて楽しかった、あのときの状態にどんどんと戻っていっているような感覚が今はあるんですよね。

―……すごいお話です。

浦沢:ディランが『Never Ending Tour』をはじめたのは、「陽が沈んだら演奏の時間だ」っていう生活にしようと思ったらしいですね。「自分を呼んでくれる人がいるのなら、ギターとアンプを背負ってどこにでも行く」と応えているインタビューもある。そういう生活に身を置くことで、新曲を作って、レコーディングして、ツアーをして……っていう商業音楽の流れを断ち切りたかったんですよ。

きっとディランも、ティーンネイジャーの頃にThe Everly Brothersやバディ・ホリーを聴いて、「こういうものをやりたい!」と思っていた、その頃の感覚に、キャリアを経るごとにどんどんと戻っているんじゃないかなあ。初期衝動として、音楽や漫画が本当に楽しくて、「いつまでやってんの」と言われても、やる……その頃の感じに戻っていくような感覚があるんじゃないかと思います。

「漫画も、音楽も、アートはすべて、感銘を受けたらそれをカバーしたり、模写したり……そういうことを繰り返しやっていくもの」――『BILLY BAT』創作秘話も明かす

―2010年代のディランを振り返ると、『ノーベル文学賞』受賞という大きなトピックもありましたけど、『Shadows in the Night』(2015年)、『Fallen Angels』(2016年)、『Triplicate』(2017年)という3作のカバーアルバムの存在も印象的でしたよね。あれらの作品でディランは、フランク・シナトラのレパートリーを多く含むアメリカのスタンダード・ナンバーをカバーしていました。あのカバーアルバム群は、浦沢さんとしてはいかがでしたか?

浦沢:大好きでしたよ。カバーといえど、ノスタルジックなものではなかったし、むしろ「聴いたことのない、新しいものを作るんだ」という気概のある作品だった。実際、『Rough and Rowdy Ways』は、あの3作のジャズアルバム以降の音になっていますよね。きっと、ジャズアルバムを作ったことで、バンドが鍛えられた部分もあったんでしょう。

ボブ・ディラン『Shadows in the Night』を聴く(Apple Musicはこちら)

浦沢:それに、2016年のオーチャードホールのライブでは、ジャズアルバムの曲と自分のレパートリーで、ディランはまったく歌い方を変えていたんです。80歳を目前にして、あの人はまた新しいボーカルスタイルを確立したんですよね。素晴らしいなと思いましたよ。

―新作が立て続けにカバーアルバムだった、ということについてはいかがでした?

浦沢:そもそも、ディランは自作とカバーの境がないような人ですからね。「作詞作曲:ボブ・ディラン」になっていても、「いや、あの曲じゃん!」というのがいっぱいあるんですよ(笑)。

言ってしまえば、漫画も、音楽も、アートはすべて、感銘を受けたらそれをカバーしたり、模写したり……そういうことを繰り返しやっていくものですから。「これは新しいものだ」と思ったとしても、同じようなものが、もう何百年も前に既にこの世に生まれていたりする。

ボブ・ディラン『Fallen Angels』を聴く(Apple Musicはこちら)

浦沢:だから、「私が生み出した」と勘違いしないほうがいいですよ。「今、初めて思いついた」と思っても、それはきっと、もう既に世の中に存在するものだと思う。ただ、「あれとこれをよく結びつけたね」というものはある。発明ってそういうものですよね。

―浦沢さんが2008年から2016年にわたり執筆された『BILLY BAT』(ストーリー共同制作:長崎尚志)には、すごく「ディラン的」なテーマがあったんじゃないかと僕は思っていて。ディランが2010年代にカバーアルバムを作ったことにも繫がっていく、「伝承」というテーマがそこにはあるんじゃないかと思ったんです。実際に、浦沢さんが『BILLY BAT』を描くに当たり考えられていたのは、どのようなことだったのでしょうか?

浦沢:たとえば、誰もが知っている有名なアニメーションのキャラクターみたいなものがあるじゃないですか。世界中の人が知っているシルエットがあって、それを見たら、シャンゼリゼ通りの人も「ああ、あれね」と言うし、アマゾンの奥地にいる人も「ああ、あれね」と言う。そういうものって、ほとんど神のアイコンに近いですよね。

じゃあ、それはどこから来たんだろう? ということですね。「そういったものが知れ渡っていく……その現象のはじまりはどこなんだろう?」と思ったんです。そのはじまりになるものが、洞窟の壁画に描かれていてもおかしくないわけで。『BILLY BAT』のとき、そういうことをいろいろ考えていたんです。

『BILLY BAT』第1巻書影(講談社コミックプラスで試し読みをする)

浦沢:それは、突き詰めていくと「我々はどこから来たんだろう?」という話にも繫がっていく。なので、『BILLY BAT』は「伝承」というよりも、「人類の通奏低音のように流れている音って何なんだろう?」「スッと引いたこの描線で、我々はなぜ、ときめくんだろう?」ということを描いてみたかったんです。それは、人類のどこからはじまることなのか、あるいは、人類がはじまるもっと前の話なのか……。

―なるほど……。

浦沢:ロマンチックでしょ?(笑)

―はい……すごく。ボブ・ディランも、浦沢さんも、作品に込められる視野がとてつもなく広く、奥深いように感じます。「人類とは何か?」「人間が生きるとはどういうことなのか?」という問いを、数多の文化や歴史を巡りながら追っている。

浦沢:ちょっと話は違うかもしれないけど、『No Direction Home』の冒頭で、ボブ・ディランは「生まれる家を間違えたんだ」と言っていますよね。「本当の家を探しているんだ。そのための旅なんだ」と。

多くの人は、生まれ故郷や、自分が育った家、お父さんお母さん……そういうものに対する愛情を語るじゃないですか。ボブ・ディランにはそれがないんですよ。自分の親のことも、「間違った親から生まれた」と言っていますから。

浦沢:それはどういうことかというと、まだ見つからない、頭に流れている架空の音楽を生み出した何ものか、それが自分の親だと思っているような感覚なんじゃないかな。ボブ・ディランは、それをずっと探している。

僕も、子どもの頃からずっと絵を描いているけど、頭のなかにずっと理想の描線のようなものがあるんです。そして、それは一体どこから来たのかを探している。そこが、自分の帰る場所だと思っている。だから、ディランの「No Direction Home」という感覚はすごくわかるんですよね。自分の生まれ故郷は、本当の生まれ故郷じゃないと思っているような感覚が。

―歳を重ねながら、作り続けながら、帰る家を探している。

浦沢:ブルース・スプリングスティーンとボブ・ディランの違いは、そこなんですよね。スプリングスティーンは、ニュージャージーの親のことを、ちゃんと自分の両親として話すんですよ。ボブ・ディランは、父母すら、「あれは本当の親じゃない」と言う。ずっと、本当の家と、本当の親を探している。

「その作品で『何を表現したかったのか?』は、読んだ人がそれぞれの受け止め方をしてくれればいいし、最終回を読み終わって何年後かに『ああ、そういうことだったのか」と気づくのでもいい』」

―冒頭でも少しお話にありましたが、コロナ以降、浦沢さんが感じられていることは、今後世に出る作品にも影響を与えていきそうですか?

浦沢:それはもう、影響ありまくりですよ。そういうものは、すべて作品に出ますよね。9.11の同時多発テロや東日本大震災のときもそうだったけど、すべて作品に反映されていきます。この気持ちをどういうふうに作品に封じ込めようか、それをいつも考えながら描いています。物事を創作するということは、そういうことですよね。

―現在、『スピリッツ』で連載されている『あさドラ!』は、浦沢さんが現在想定されているなかで、どのくらいのところまで物語は進んでいますか?

浦沢:『あさドラ!』は、まだ「こういう作品だったのか」というところまで辿り着いていないんですよ。もしかしたら5巻や6巻あたりで、「ああ、浦沢はこういう作品を描きたかったのか」ということが見えてくるかもしれない。

まあ、これは昔からそうですけど、漫画でも連続ドラマでも、商業的な作品というのは、「1話目ですべてわからなきゃダメだ。そうでなければ、読者がついてこないぞ」といわれるんですよね。編集部サイドが、なぜかそう言う。でも、僕は昔から、「それは本当か?」と思っていたんです。僕は、最後の最後まで読んで、「ああ、こういうことだったのか」とわかるような作品でいいと思う。

浦沢:もちろん、そこに読者を繋ぎとめるためにはドラマが面白くなければいけないけど、面白く作るのは当たり前のことですから。

―最初のお話にも繫がりますよね。「わからない」からこそ、考えたり、探求しがいがあるわけで。

浦沢:その作品で「何を表現したかったのか?」は、読んだ人がそれぞれの受け止め方をしてくれればいいし、最終回を読み終わって何年後かに「ああ、そういうことだったのか」と気づくのでもいい。僕の漫画も、まだ理解されていないところがあるかもしれないけど、2回、3回と読んでもらって、初めて「ああ、そういうことだったのか」とわかってもらえればいいなと思っているんです。

「アーティストが何をやろうと自由なんだから、お客さんの趣味に合わせる必要なんてない」

―最後まで辿り着いたときに、何かがわかるかもしれない……その感覚というのは、先ほどおっしゃっていた「No Direction Home」という感覚にも通じているような気がします。自分の本当の家を探すその旅の過程で、ディランも、浦沢さんも、なぜこうも変わり続けることができるのでしょうか。

浦沢:「変わり続ける」ということは、一体何を指していっているのか、ということですね。僕は、ボブ・ディランという人間は一切、変わっていないと思う。あの気まぐれで、捻くれていて、何でもありな、ボブ・ディランという人間は一切、変わっていない。

じゃあなぜ変化して見えるのかというと、彼がやったことに対して、最初はみんな「え?」と言うけど、3~5年後には、それが主流になっているんですよ。そして当の本人は、みんなが集まって盛り上がりはじめたら、「私は、もういいです」と、その場を去っていく。だからだよね、ディランが変化しているように見えるのは。

時代のヒーローに祭り上げられたディランが、プロテストフォークをやめて作り上げた『Another Side of Bob Dylan』は、リリース当時、その急変ぶりにファンを困惑させた(Apple Musicはこちら)

浦沢:「ロックが売りモノになるらしい」と企業が集まってきたら、「じゃあ、もういい」といってそこから離れていくんですよ。ボブ・ディランは、とにかくマイノリティーを目指すんです。彼の身の置き方はそこなんですよね。みんなが関心を持っていないところに、「もっといいものがあるよ」と見つけることができる。時の権力に対して、絶対に反対側につく。そういう側面は一貫しているんですよ。

―変わらないために、変わり続けているというか。

浦沢:そう、自分の一貫した正直さによって、歌い方やスタイルも変えてしまうことができる。ディランは、自分は「炭鉱のカナリヤ」(何らかの危険が迫っていることを知らせてくれる前兆の喩え)のような存在でありたいと思っているんじゃないかな。自分を見ていればそのときの大多数の危うさがわかるというような。だから、ボブ・ディランがやっていることに対して「何か違うんじゃない?」と思ったら、それはもう、その段階でその人の心は自由でなくなっている可能性がある。

1966年5月17日、ディランのエレクトリック化に不満を持つ観客から、ディランは「ユダ(裏切り者)!」というブーイングを浴びる。その直後、バンドは“Like a Rolling Stone”を演奏する。その日のライブは『The Bootleg Series Vol. 4: Bob Dylan Live 1966, The "Royal Albertd Hall" Concert』で聴くことができる(Apple Musicはこちら)

浦沢:すべてはボブ・ディランにとって実験であり、「ただ、好きだからやっている」ことであって、そこに「何か違う」なんて感想はあてはまらないんです。そういうふうに思った段階で、それは聴いている人の趣味でしかない。

でも、アーティストは何をやろうと自由で、お客さんの趣味に合わせる必要なんてないんです。だから、「また面白いことやってんな」と思って見ていればいいんですよ。「また、声変えて歌ってんなあ」とか、「また、自分の曲を破壊しているなあ」とか。

浦沢直樹がディランの振る舞い、在り方から学び取った「アーティスト」の本来あるべき姿

―ディランのライブは、曲が原型を留めていないと聞いたことがあります。(笑)。

浦沢:原曲どおりに演奏するのって、お客さんのためですもんね。あの人が、人が望むことをやったことって、ほぼないんじゃないかな。最初に話した『偉大なる復活』の頃、そのツアーの記事を読んだら、専用ジェット機で大名ツアーみたいなことをやるのが、ボブ・ディランはすごくイヤだったらしくて。普通の人って、そうなりたいわけですよね。みんな、社長になりたがる。

でも、ディランは自分がそうやって周りに扱われたときに、「俺はもう終わった」と思ったらしい。だから、あの人は二度とそんなツアーをやらなかった。翌年くらいにはグリニッジ・ヴィレッジに戻ってミュージシャンを集めて、『Rolling Thunder Revue』という旅芸人みたいなツアーをはじめる。

―『Rolling Thunder Revue』は去年、Netflixでマーティン・スコセッシ監督によるドキュメンタリーが公開されましたけど、本当に旅芸人一座という感じですよね。

浦沢:あそこにも映っていたけど、ボブ・ディランは自分でツアーバスを運転していますから。いわゆるロックスターになって、自家用ジェットで世界を回ってワーキャー言われるのが、ありえないくらいイヤなんだろうね。要は、権威にならない。それこそがまさに、“Like a Rolling Stone”という哲学なんでしょう。ディランのそういう姿を僕は14歳で見ちゃったのでねー。

今はチャートで1位になること、再生回数が多いことを勲章だと思っている人も多いのかもしれないけど、そんなことはどうでもいいことなんですよ。それよりも、自分がどれくらい作品作りやパフォーマンスで満足感を得られるか、何を伝えることができるか、それこそが重要なことなんです。ディランの「自分は売りモノにはならないぞ」という感覚は、今はもしかしたら理解されがたいのかもしれないけど、僕らの世代は、本当の「アーティスト」っていうのはボブ・ディランのような人のことをいうんだって、彼と同じ時代を生きたおかげで学ぶことができた。

―お話を伺って浦沢さんの人生には、ボブ・ディランというアーティストがどれほど強烈に存在していたことがわかりました。

浦沢:そうそう、14歳のときにわかったとか言っておきながら本当はよくわかっていなかった“Like a Rolling Stone”の歌詞の意味。ときを経て1990年頃、自分の創作の幅を広げようとあえてポップにチャレンジした『YAWARA!』が自分の予想をはるかに上回る大ヒットとなり、かなり悠々自適な生活が手に入ってしまったんです。

当時、ちょっと遠ざかっていたんですよ、ボブ・ディラン。そんなとき、たまたま入ったCDショップで『Biograph』(1985年)というベスト盤を買い、久々に“Like a Rolling Stone”を聴いたんです。そうしたら、再び雷のような衝撃が落ちてきまして、やっと今度こそあの歌の意味がわかったように思ったんです。

あの歌のなかで「どんな気分だ?」と指差されて罵倒されていたのは自分じゃないか、と。あのときの“Like a Rolling Stone”のおかげで、道を踏み外さずにまた本来の自分の道に戻れたと思っています。『Happy!』も『MONSTER』も『20世紀少年』もあの日の“Like a Rolling Stone”の衝撃のおかげで生まれたものだと思っています。

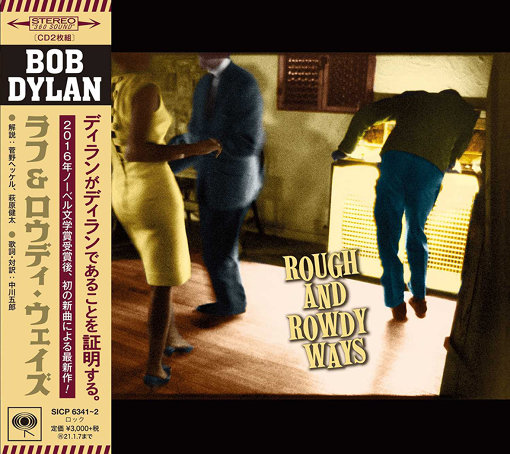

- リリース情報

-

- ボブ・ディラン

『ラフ&ロウディ・ウェイズ』日本盤(2CD) -

2020年7月8日(水)発売

価格:3,300円(税込)

SICP-6341/2[CD1]

1. アイ・コンテイン・マルチチュード

2. 偽預言者

3. マイ・オウン・ヴァージョン・オブ・ユー

4. あなたに我が身を

5. ブラック・ライダー

6. グッバイ・ジミー・リード

7. マザー・オブ・ミューズ

8. クロッシング・ザ・ルビコン

9. キーウェスト(フィロソファー・パイレート)

[CD2]

1. 最も卑劣な殺人

- ボブ・ディラン

- 作品情報

-

- 『あさドラ!』(3)

-

2020年2月28日(金)発売

著者:浦沢直樹

価格:770円(税込)

発行:小学館

- 『あさドラ!』(4)

-

2020年8月28日(金)発売

著者:浦沢直樹

価格:770円(税込)

発行:小学館

- プロフィール

-

- 浦沢直樹 (うらさわ なおき)

-

漫画家。1960年1月2日生まれ、東京都府中市出身。1983年『BETA!!』でデビュー。代表作に『YAWARA!』『MONSTER』『Happy!』『20世紀少年』(すべて小学館刊)など。ルーブル美術館との共同制作作品『夢印』(全1巻、小学館刊)を執筆後、2018年9月より本格連載『あさドラ!』を「ビッグコミックスピリッツ」(小学館)にてスタートさせた。これまでに小学館漫画賞を三度受賞したほか、国内外での受賞歴多数。国内累計発行部数は1億2800万部を超え、昨年まで世界各地で個展を巡回。ミュージシャンとしても精力的に活動しており、これまでに2枚のアルバムを発表している。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-