7月17日に始まった『ヨコハマトリエンナーレ2020 「AFTERGLOW―光の破片をつかまえる」』は、コロナ禍でイベントの中止や延期が相次ぐ状況下で開催を実現させた国内初の国際現代美術展となった。

日時指定制による入場者数制限、検温などのコロナ対策によってこれまでとは異なる鑑賞のスタイルが求められ、物々しい厳戒体制を予感してしまう。しかし実際に会場に足を運んでみると、アジア、中近東、アフリカなどで活動する新進アーティストたちの作品の軽やかさ、世界の見方の柔軟さに、この数か月ですっかり強張ってしまった心身をほぐされるような心地よさを覚えた。「withコロナ」と呼ばれる生き方を推奨される今日、同トリエンナーレはどのような視座を人々に与えるのだろうか?

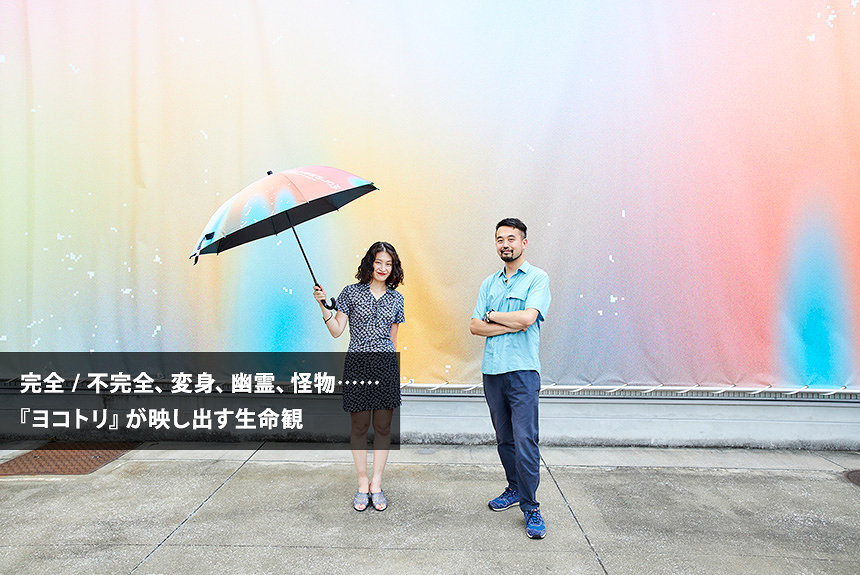

研究者・起業家のドミニク・チェン。音楽、アート、舞台芸術と多岐に活躍の幅を広げるコムアイ(水曜日のカンパネラ)とともに会場を巡り、2人が観た『ヨコハマトリエンナーレ2020』をお届けする。

人にプレッシャーをかけたり、覇気で強度を保っている作品がなかったのがすごく未来的で嬉しかった。(コムアイ)

今回の『ヨコハマトリエンナーレ2020』の会場はおおまかに分けて2会場(加えて日本郵船歴史博物館にもマリアンヌ・ファーミの作品が展示されている)。横浜美術館と、そこから徒歩約7分のプロット48。2会場とはいえ映像作品も多く、2人の鑑賞は少し駆け足なものに。それでも、鮮烈な印象をコムアイもドミニク・チェンも持ったようだ。鑑賞後、トリエンナーレの企画統括を担当したキュレーター、木村絵理子とともに話を聞いた。

コムアイ(右)

歌手・アーティスト。「水曜日のカンパネラ」のボーカルとして、国内だけでなく世界中のフェスに出演、ツアーを廻る。その土地や人々と呼応してライブパフォーマンスを創り上げる。音楽活動の他にも、モデルや役者など様々なジャンルで活動している。" zoom="https://former-cdn.cinra.net/uploads/img/interview/202008-komidominick_myhrt-photo1_full.jpg" caption="ニック・ケイヴ『回転する森』2016(2020年再制作) ©Nick Cave

ドミニク・チェン(左)

研究者。NTT InterCommunication Center[ICC]研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文化構想学部准教授。一貫してテクノロジーと人間の関係性を研究している。あいちトリエンナーレ2019、XXIIミラノトリエンナーレに作品を出展。

コムアイ(右)

歌手・アーティスト。「水曜日のカンパネラ」のボーカルとして、国内だけでなく世界中のフェスに出演、ツアーを廻る。その土地や人々と呼応してライブパフォーマンスを創り上げる。音楽活動の他にも、モデルや役者など様々なジャンルで活動している。"]

―ざっと見て回ってきたばかりですが、いかがでしたか?

コムアイ:しゃべりたいことはいっぱいあるんですけど、全体的にすごく柔らかい印象を持ちました。美術館の前面を布で覆ったイヴァナ・フランケさんの『予期せぬ共鳴』からトリエンナーレは始まりますけど、その最初から、境界を曖昧にしようとする意識を感じました。

コムアイ:美術館ってわりと硬い印象がありますよね。建物は大理石なんかでできていて、そのなかにはスタチュー(彫刻)があって。そういう昔からの権威っぽいものと美術館には相性のよさがある。

でも現代アートって、いろんな人たちが頭のなかで膨らましたいことがビジュアルになったり音になったりする表現。その「もわもわもわ~」としたイメージが連鎖することを、このトリエンナーレ自体が意識してるんだな、って感じました。

コムアイ:たくさんの人の考えが集合体としてあって、見た目も揺らいでいて、それに触れるとふわっと入っていけそうな感じ。人にプレッシャーをかけたり、覇気で強度を保っている作品がなかったのがすごく未来的で嬉しかった。

ドミニク:たしかに「覇気で人を捕らえない」という感じがとても良かったですね。

コムアイ:その態度はみんなに共通してました。それで一体感があったのかも。

木村:たしかに、今回のアーティスティック・ディレクターである「ラクス・メディア・コレクティヴ」が展示を作っていく過程でたびたび重視したのは「何かを支配するような作品にならない」ことでした。作品である以上、強度や存在感は強くなってしまっても、それがある空間や状況を完全に占有して支配するようなプレゼンスは持ってほしくない、と言っていました。

横浜美術館・主任学芸員、『ヨコハマトリエンナーレ2020』企画統括

コムアイ:やっぱり!

木村:別の作家と作品が隣り合っていることや、展示としての連続性を作家自身も意識を持ってほしいと。だから当初の作品プランが一人変わると、そのつど関連しあう作家たちにそのことを丁寧に伝えなければいけなかったので、キュレーションとしてはちょっと大変でしたけど(笑)。

ドミニク:それは通常のキュレーションだと案外難しいですよね。ふつう、アーティストは自分の作品専用の空間が欲しいものだし、周りの音が干渉しないように壁を立てたいとか思うものだから。でもそれを徹底していくと互いに「お前の作品の音量を下げろ!」みたいなマウンティングになって、玉突き的に作品同士の主張がぶつかり合う場所になってしまう。

ドミニク:でも今日観た展示の全体的な印象は、作品同士がとても有機的につながってる感じでした。そこはラクスや木村さんたちのキュレーションの妙が効いているのだと思うし、さらに言えばキュレーションの概念そのものがアップデートされているように感じましたね。

コムアイ:アートを観に来て「アートの世界も資本主義的な対立の世界なんだなあ……」って思っちゃったりするのは残念ですよね。

ドミニク:資本主義と『ヨコトリ』というキーワードで思い出すのは、2001年の最初の『横浜トリエンナーレ』で、インターコンチネンタルホテルの外に、椿昇さんと室井尚さんが作った巨大なバッタが展示されてましたよね。まるで肥大化した資本主義を風刺するような巨大スカルプチャーで面白かったし、ちょうど9.11(アメリカ同時多発テロ)も重なったから、別の意味合いも感じさせた。

それから19年が経って、力と力の衝突や、アーティストという個がいっぱいいるというだけじゃなくて、一つの場で「共生」してるイメージを提示していることに感銘を受けました。

人間や動物が死んで、朽ちて環境に還るとき、近代科学的な発想では個体が失われると思ってしまうけれど、実際にはどんどん変身してる。(ドミニク)

インド出身の作家3人が結成した「ラクス・メディア・コレクティヴ(以下「ラクス」)」が中心となった今回のトリエンナーレは、多くの独創的な試みを行なっている。その一つが事前に公開した5つの「ソース(源泉)」。大きなテーマを立てるのではなく、考えの種となる5つの文章から、アーティスト、企画者、そして観客のみんなでアイデアを育てようと呼びかけたのだ。

その5つのソースから導き出されたキーワードには、「独学:人に教えられるのではなく、自ら学ぶこと」や「ケア:互いをいつくしむこと」といった自立と共生を促すものもあるが、「毒:世界に否応なく存在する毒と共生すること」のような、現在のコロナ社会を暗示するかのようなドキっとするものもある。

コムアイ:「完全」な状態ってなんだろう、そして「不完全」ってなんだろう、という問いが投げかけられたタイミングが何回かあったんですよ。例えば、冒頭で見た青野文昭さんの作品。あれは東日本大震災で被災した家具なんかを素材にしてますよね。

木村:そうですね。あとは海に漂着したものとか。

コムアイ:水に曝されたプラスチックの破片や風化したものを見ていると、もともとの完全なかたちを想像できるじゃないですか。バケツだったんだろうな、というふうに。でも青野さんがやっているのは、欠けて不完全になってしまったものを木材とかで拡張して、新しい完全なかたちを与えることのような気がします。

私たちって、怪我して傷を負ったりすると、自分の完全な状態が不完全な状態になったと認識しますよね。でも、時間が経つとのこった傷痕も身体の完全な一部になって、傷があったことも忘れてしまったりする。

家の片付けをしてる最中も同じことを思うんですよね。「家の完全な状態って何?」とか。

ドミニク:ああ、なるほど。常に動き続けてるのが現実ですよね。

コムアイ:だから青野さんの作品は面白かったです。単に修復してなかったことにするんじゃなくて、割れた陶器に施す金継ぎみたいに、新しく次のステップに進んでいこうとしてる。

ドミニク:修復といえば、竹村京さんの作品にも共通の関心を感じられて面白かったです。クラゲの遺伝子を移植した蚕が吐くという蛍光発色する糸を使って、例えば電卓の壊れているところを金継ぎしてる風に見せたり。目に見えない時間の層を微かに可視化しているみたいで、かなり見入っちゃいました。

コムアイ:竹村さんの見逃しちゃったんですよ! バイオアートみたいな作品なんですね。

木村:修復そのものではなくて、傷をもう一度撫でるような作品になってると思います。

ドミニク:「撫でる」というのが素敵ですね。傷に塩を塗るのではなくて(笑)。じっと見ていると、人の手で縫い直すプロセスなのに、生命が体を自己修復しているようにも見えてきましたね。

コムアイ:あとでじっくり見に行きます! 新井卓さんの作品はどうでしたか? 千人針をモチーフにしてると聞いていて、気になってました。

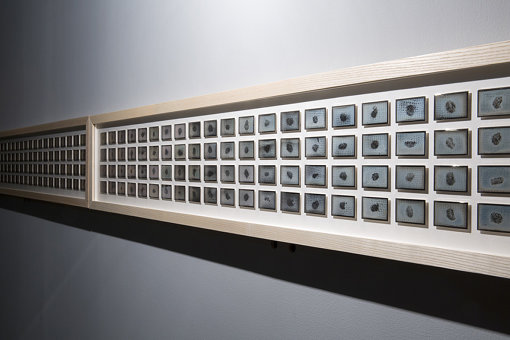

ドミニク:金属の板に円形の影が映ってましたけど、あれは何でしょう。蚕の繭みたいに見えましたが。

木村:あの銀版には、ダゲレオタイプという古い写真技法で撮った千人針の縫い玉が映っているんです。それが実際に1000個並んでいます。

千人針は戦時中に行われた習慣で、戦地に出征する兵士の無事を祈って、1000人の女性が一つひとつ縫い玉を作ったものです。その集合は国や町といった集合体を思わせますが、新井さんの作品では、それを一度解体して、個別の1000人の手仕事に戻す、ということをしています。

ドミニク:なるほど、1000個の記憶一つひとつがまたたいてるんですね。歴史を大上段に語るのとはまったく異なる方法で、個人の記憶を見つめようとする視点が民俗学的にも感じられました。

さっきコムアイさんが「完全 / 不完全」と言いましたが、僕は「変身」ってことをすごく感じながら展示全体を鑑賞してました。キャラクターフィギュアの上半身に白い液体状の石膏がかけられた金氏徹平さんの作品は、まさに変身。

コムアイ:私も、「上半身のメタモルフォーゼ」ってメモしながら見てました(笑)。白い物質で覆われているのはどれも上半身で、それってなんだか、いまの私たちの感覚について語っているよう。

コムアイ:スマホやVRを使っていると、まるで画面と目がくっついてるような感覚がありますよね。実世界の会話でもほとんど顔でコミュニケーションをとっています。

そしてしゃべる代わりに文字を打ったりプログラミングをしたり、ゲームを操作したりする手。頭部や腕が膨らむようにメタモルフォーゼして他者や外の世界とつながっているみたいだなあ、とよく思います。

ドミニク:なるほど、その解釈は面白いですね! それからプロット48の最初にあったイシャム・ベラダの作品も変身的でした。水槽のなかで鉱物が化学変化し続けるという作品ですが、物質が溶解してもともとの同一性は失われたとしても、その成分はどこかにあり続けるわけですよね。

木村:そうですね。水槽内には同じ成分が残り続けます。

ドミニク:人間や動物が死んで、朽ちて環境に還るとき、近代科学的な発想では個体が失われると思われてきたけれど、実際にはどんどん変身してる。

コムアイ:家の植木にキノコがたくさん生えてるんですよ。夏になるとものすごく繁茂して、たった1日で大きくなったかと思えば、あっという間にシワシワになったりする。

コムアイ:水をあげると湯気みたいなのが出てくるんですけど、たぶんそれは胞子で、遠いところに命を飛ばそうとしてる。その胞子が別のどこかに辿り着けば、そこでまた命が可視化されて……まるで幽霊みたい。

ドミニク:キノコ、面白いですよね! うちの庭でも、次々とキノコが現れては消えていきます(笑)。

「幽霊」や「怪物」というキーワードも、何度も脳裏をよぎりました。アリュアーイ・プリダンの作品は、カラフルな布の伝統工芸を用いていますが、増殖していく流れが人工物に見えませんでしたね。妖怪のような美しさ。

コムアイ:ファラー・アル・カシミの作品も、まさにアラブ世界の街にゆらめく幽霊の話でしたね。同じくプロット48で展示してるコラクリット・アルナーノンチャイは去年ロンドンで会った時に『ヨコハマトリエンナーレ』で展示するよ! と言っていました。彼の映像作品は、この世の記憶がなくなりながら同時に別の世の記憶が思い出されるんじゃないか、っていうロマンチックな作品でした。

木村:生命としての記憶がまた蘇ってくるんじゃないかという作品ですね。ぐるぐる循環し続けている。

コムアイ:今回の人生が終わったときに、次の世と接続できたらいいなって思ってます。人の記憶がフェードイン / フェードアウトするように来世につながっていくのを想像していました。

相互に認識し合う関係性を介さなくても、ライフはありえるかもしれない。(コムアイ)

ラクスは、映画を学ぶ学校で3人が出会ったのをきっかけに結成されたグループ。だからだろうか。今回のトリエンナーレは長編オムニバス映画を見るような感覚がある。

近代や家族の問題などを扱う前半部の横浜美術館を経て、後半部のプロット48ではSF的で未来的なイメージが続いていく。闇のなかでピアノの倍音に反応して夜光虫が光るアンドレアス・グライナーの作品や、終末医療をテーマとするナイーム・モハイエメンの作品。ロシアの映像作家、アントン・ヴィドクルの映画二部作でも、懐かしさと新しさが同居する未来像が語られていた。

コムアイ:東西冷戦期のソ連やアメリカでは、宇宙開発ドンドン! って感じで「輝かしい未来に私たちは向かっていくんだ!」という科学進歩の理想が共有されていたと思うんですが、その感覚はとっくに薄れて、いまは過去と未来に同じような目線を向けている人がほとんどだと思うんですよ。進歩ではなく成熟の時代。ドミニクさんはどう思いますか?

ドミニク:完全にそうだと思います。僕がいま、注目しているアンナ・ツィンやマリア・ピュイグ・デラベラカーサ、ダナ・ハラウェイといった研究者、そしてアーティストたちの多くは、人間が地球環境を不可逆的な段階まで破壊してしまったという認識を前提として共有しています。つまり、昔の状態には戻れないというポイントからスタートして考えなければいけない。

そのときに有効な処方箋の一つが、人間以外の種の生命体と意識を重ね合わせていくこと。人間以外の種のことは、英語だとmore-than human(モアザンヒューマン)と言ったりします。人間以外、じゃなくて、人間以上の存在たち、というニュアンスの言葉ですね。

実際、僕らのお腹のなかには、人間の細胞の数よりも多い微生物が生息していて、もはや複合生物体としか言いようがないのが、人間なんです。それなのに、僕らはいまも、自分が個体であるという認識から抜け出せないでいる。そうでなく、他者や異種へ注意を向ける、つまり「ケア」することで、個であると同時にもっと広い生命の風景とつながっていると捉えられるようになるのだと思います。

ドミニク:今回のトリエンナーレはそういった近代的な思考に対する鋭い批判たりえていると思います。民族誌学的な物語の作り方、人類学的な調査の仕方、そしてそれぞれのアーティストたちが個別に鍛え上げてきた物語。

そういうものが、はからずも最先端の科学がもたらす「客観的な世界はないんだ」という新しい世界認識と調和しはじめている。これは教育や国家や文化を考えるうえでも大事な認識を、芸術がもたらしてくれる証拠なのだと思います。

コムアイ:そうですね。

ドミニク:それを悲観的ではない、未知の感覚で伝えようとする作品に多く出会えたのも、今日の大きな収穫でした。とてもエンパワーされましたし、娘にも体験してもらえて嬉しかった(笑)。

―20代~30代の若いアーティストが多く参加してるのも大きいかもしれませんね。

木村:出品作家の多くに共通してるのが、必ずしも成功体験をしていない世代であることのような気がします。2008年に起きた金融危機であるリーマンショック以降の時代にアーティスト活動を本格化させた彼らは、もちろんアートマーケットが存在することを知って、そことも付き合うけれど、さらにその先にアートがどうあるべきかってことを、若いときから意識してきたのではないかと思います。

これまでの歴史を引き受けながら、いかにして次に進むべきか。そういった過渡期である意識がとても強い世代なのではないでしょうか。

コムアイ:美術館のほうに戻っちゃうんですけど、キム・ユンチョルさんの作品は、新しいライフ(生命)って感じがしました。大きな黒い蛇みたいなものが、もわもわって光ってる。

木村:1時間のうち、15分だけ光るんですよ。

コムアイ:ユンチョルさんは、もう一つ別の作品を出品してますよね。微弱な宇宙線を感知して、電球がまたたく作品。これを見て、私はこんな仮説を立てたんです。

私たちが、動物やアンドロイドなど、相手が生きものであると認識する条件は、他者から認識、観測されていると感じている、簡単にいえば見られていると感じることだと思っていました。でも、そういった相互に認識し合う関係性を介さなくても、ライフはありえるかもしれない。宇宙線とか重力のような第三者ともいえる事象を感知している様を見るだけでも、ライフは感じられるんじゃないかって。

―サステナビリティや循環性が目指すような単純な共生だけではないということですよね。孤立もまた生きるために必要であって、それはラクスがキーワードの一つに「独学」を挙げると同時に「友情」や「ケア」も挙げているのともつながっている気がします。

声の響きや発音に込もるセクシュアルな可能性というのはあると思っていて、それは楽しさや喜ばしさ、笑いに通じている。(ドミニク)

コムアイ:ニルバー・ギュレシさんの作品とタウス・マハチェヴァさんの作品は両方とも体操をモチーフにしていて面白かったな。ちょっとオリンピックを意識してますか? 本当だったら、ちょうど今頃に東京五輪が行われてましたよね。

木村:そのとおりです(苦笑)。でも、彼女たちの作品に共通するのは、スポーツや国家が目指そうとする強く美しい身体への疑問の眼差しです。

タウスの作品では、奇妙なかたちをした体操器具のまわりから「シャンとしなさい!」「背筋を伸ばして!」といった身体の矯正をうながす声が聞こえてきます。タウスの出身地であるロシアでは、旧ソ連時代以来、体操というものが非常に重要な役割を担ってきましたが、その背後にある国家と市民の力関係について考えさせられます。

コムアイ:タウスさんの作品は、選ばれてる言葉がすごくいいなと思いました。私が感じたのはスポーツというよりも家族。家や家族のなかに潜んでいる「毒」です。小さなソサエティのなかで発生してしまう毒に侵されてしまうことの怖さ。それを感じました。

コムアイ:声の力ってすごいと思ってるんです。インティ・ゲレロさんは、横浜美術館の所蔵作品などを組み合わせた「熱帯と銀河のための研究所」という展覧会内展覧会をキュレーションしてましたよね。

そのなかで、詩人で気候変動活動家のキャシー・ジェトニル=キジナーさんが、故郷のマーシャル諸島に貯蔵された核廃棄物について語っている映像がありました。彼女自身が書いた詩を彼女が自分の声で訴えかけているだけで、染み込むように伝わってくるものがあって「やっぱり声ってすごいなあ」と思い返しました。

ドミニク:肉声にはその人の歴史が織り込まれていますよね。声を聞くだけで一瞬にしてその人の通過した物語が立ち上がる。

そういえばコロナ禍のなかで、ラジオを聞く人が増えたという話を聞きました。テレビやYouTubeの映像が主流のいま、みんなの生活のなかで声というものがあらためて浮上してきているのは、すごく面白い変化だと思います。

コムアイ:抜け殻じゃいけないんだと思います。肉を求めて、みんな声に心を向けているんだと思う。「肉声」というように。

ドミニク:例えば聞き慣れない言葉に感じる色気ってありますよね。余談ですが、僕はポルトガル語は一切しゃべれないんですけど、世界で一番好きな響きの言葉なんですよ。

コムアイ:へー!

ドミニク:以前ブラジルに行くとき、飛行機のなかで必死に「このホテルの近所でいちばん美味しい店はどこですか」というフレーズをポルトガル語で喋る練習をして、リオデジャネイロでさっそく使ってみたんです。そうしたら完全に現地の人だと思われたのか、そのまま話を続けられちゃって、「ごめんなさい、話せるのはこれだけなんです」って英語で謝りました(笑)。でもそれですごく仲良くなれたんですよね。

これは笑い話だけど、響きや発音に籠もる官能があると思っていて、それは楽しさや喜ばしさ、笑いに通じている。会話を交わすというのは、言葉の意味以外のたくさんの価値を交換することだと思います。文字が非常に理性的だとすれば、声はとても親密なメディアですよね。

コムアイ:本当にそう思います。

ドミニク:そこにはある連続性もあって、壁でほとんど仕切られていない今回のトリエンナーレの心地よさ、気持ちよさの理由でもあるんじゃないでしょうか。実際、どの空間にいても、さまざまな声が重なって、響き合っているように感じられました。

コムアイ:「毒と共存する」って発想もそうですけど、白と黒みたいに断絶せずに存在させておくのは、東洋が広く得意としてきた方法かもしれないですね。孤立と共生がはっきり分かれているんじゃなくて、時間と空間とタイミングによって柔らかに移り変わっていくような。一人で考える時間、とくにコロナ以降の生活でもすごく必要じゃないですか。

ドミニク:自宅でNetflixを見ていたりすると、ついついTwitterを開いちゃって他の人の生活が細切れに意識に入ってきたりね。自分の部屋のなかにいるのに、逆に孤独になれないのがいまなのかもしれない。

コムアイ:そうそう。ばーっと横につながっていっちゃう。不思議ですよね。自分一人でちょうどいい状態ってなんなんだろう、って思います。

いろんな場所をホームに感じられるのがいいな。(コムアイ)

横浜美術館のグランドギャラリーに展示されたニック・ケイヴの『回転する森』のようなアイコニックに映える作品もあるが、特別に突出した造形や声高な主張によって全体が調律されていないのが、今回の『ヨコハマトリエンナーレ2020』の特徴だ。欧米や日本を中心とせず、20代から30代の若い世代の作家を積極的にセレクトしていることもその理由かもしれないが、コムアイとドミニクの2人はどう考えただろうか?

コムアイ:こうして多様なバックグラウンドを持った人々が集まる国際的な展覧会の場合、「みんなで力を合わせれば~」というようなメッセージを掲げるのは私でも思いつくことです(笑)。集まってこそできることを呼びかけたり、みんなで変えていこうってことを主眼にしたり。でも、トリエンナーレのキーワードの一つに「独学」とあるように、まず「一人ひとりになってください」と促されるのが、いいな、って思ったところです。

コムアイ:そのおかげで鑑賞している経験が鏡みたいになって自分の内側を普段よりも少しだけ深く見ることができる。そういう装置って、じつは世の中にはそう多くないでしょう?

ドミニク:たしかに。美術館というのは、そういう意味で一人で作品と向き合える環境ですよね。今日も、一緒に観て周るというよりは、バラバラに見ていて時々遭遇する感じでしたね。いくつかの作品は一緒に観ましたけど。

コムアイ:そういう意味で、キッチンを展示場所にしていたジャン・シュウ・ジャンの作品は最高でした。紙人形のネズミが奏でるガムラン!

ドミニク:この子たちはもう、超絶可愛かったし、そこに生息しているように感じましたね! そして、見ていて思わず笑いがこぼれましたね。

木村:彼は台湾出身の作家ですが、インドネシアで滞在制作していたときにこのシリーズを最初に作ったんです。台湾もインドネシアも文化圏としては近いから、台湾にもガムランに似たような太鼓があるそうで、そういったところにも惹かれて作ったのかもしれないですね。

コムアイ:ジャンさんは冥銭(お葬式で故人が死後の世界で豊かに暮らせるようにお供えする、紙で作った儀礼用の紙幣のこと)を作る家系の出身だと聞きましたが、沖縄にも冥銭の習慣があるんですよね。最西端の与那国島でも売店で売ってるのを見ましたが、台湾とも近いから不自然ではないですね。インティ・ゲレロさんのキュレーションにも環太平洋地域を結ぶ感じがありましたけど、トリエンナーレ全体も同じ意識を感じるところがあります。

ドミニク:死者の存在が生活に根付いているのは、やはりアジアに共通する認識ですよね。僕自身、台湾とベトナムにもルーツがあるので、今回の展示でアジアの作家が多かったのがとても嬉しかった。もちろん、日本もアジアとつながっていますしね。

たとえば、あちこちに立ってる日本の鳥居。たどっていくと、鳥居の起源もベトナムの奥地やポリネシアの島国だったりするそうです。だから鳥居の文化は北上して日本に入ってきたんじゃないかという説を唱える人もいる。自分の国のなかで完結しない関わりを想像する力をトリエンナーレの作品からは感じます。

コムアイ:ポリネシア系の人たちが赤道あたりから黒潮の流れにのってやってきたかもしれない。日本列島からみて東西南北いろんな方向に、時代によっていろんな移動をする人たちがいたと思います。

納得できないのが、日本は単一民族国家だと確信して、ここは自分たちの場所だから他の人たちには来てほしくない、って考え方。いろんな移民の血が私たちのルーツを形成しているはずで、それを否定すると自分たちも苦しくなってしまう気がします。

ドミニク:いま単一民族説のような排他主義が、日本も含めて世界中の政治家にもてはやされていますが、そこにはある定型があって、経済活動が低迷して社会がうまく行かない時に「敵」を外部に設定すると選挙で勝てちゃう、っていうのが政治の定石になってしまってるんです。

コムアイ:なるほどー。

ドミニク:他方で、いまは遺伝工学がものすごく発展していて、アメリカだと自分のご先祖さまがどの地域から来たのかを解析してくれるサービスもあるんですよね。そうすると、ご先祖様たちがいろんな大陸にまたがっているのが地図上で可視化されたりします。そうやって、自分のルーツをたどっていったらどこまで遠くへ行けるのか、知りたくないですか。

ドミニク:自分にはいろんな文化や血が入っているんだってことをもっと誇りに思える感情を社会的に物語っていくのはとても大事なことだと思うし、僕自身もいろんな血が入っていて「国籍はどこ?」と聞かれても「べつに何人とも思って生きてないです」としか答えようがない。たまたま色んな地域で生きてきて、仕事してるだけだから。

コムアイ:いろんな場所をホームに感じられるのがいいな。ここだけがホームだなんて思う必要はないし、逆に言えば、世界中のみんなにここをホームだと思う権利もある。

ドミニク:実際、僕たちの体にはいろんなホームの記憶が練り込まれていますよね。その歴史を想像するイメージ力が必要だし、それを実証する科学技術も存在するのが現代ですからね。

僕たちはとても面白い時代に生きている。でも難しいなと思うのは、具体的な科学的事実で単一民族説の嘘を示しても「それはフェイクニュースだ」って言われてしまって拒絶されたりもすること。

コムアイ:どうしたらいいと思います?

ドミニク:そのときに「アートの力」が大きな意味を持つと思っています。合理的な説明を要さずに、オルタナティブな世界の可能性を実感させてくれるものだから。

ドミニク:例えば僕も出展作家として参加した昨年の『あいちトリエンナーレ2019』。『表現の不自由展』というセクションの内容がネット上で歪曲されて、展示全体を見ていない多くの人が攻撃する事態が起きました。

でも実際に展示を観て「あれ? 思ってたのとはなんだか違うかも?」と思った人も多いと思います。アート作品と向き合うことは、個々人の凝り固まった考えを変身させてしまうような契機にもなると思うんです。

それで、僕はいま大学の教員をやっていますが、学生たちに自分の思想を押し付けたいとは思わない。それではマウンティングと一緒だし、一人ひとりが感じた「本当の心」が育たないから。

でも、それでも自分が伝えたい価値はあるんですよね。それを言葉以外の形で伝えられるのが一番いい。そういうときに、『ヨコハマトリエンナーレ』を見に行くといいよ、と言いたい(笑)。ここには、他者を否定したり我を強めたりすることなく、主体的に他者の生に自分を重ねて、変身するチャンスに溢れてますからね。

- イベント情報

-

- 『ヨコハマトリエンナーレ2020「AFTERGLOW―光の破片をつかまえる」』

-

2020年7月17日(金)~10月11日(日)

会場:神奈川県 みなとみらい 横浜美術館、プロット48、日本郵船歴史博物館

時間:10:00~18:00(10月11日は20:00まで、10月2日、10月3日、10月8日~10月10日は21:00まで、入館は閉館の30分前まで)

休場日:木曜(10月8日は開場)

チケット:日時指定予約制

料金など詳細は下記をご覧ください

- プロフィール

-

- コムアイ

-

歌手・アーティスト。1992年生まれ、神奈川育ち。ホームパーティで勧誘を受け歌い始める。「水曜日のカンパネラ」のボーカルとして、国内だけでなく世界中のフェスに出演、ツアーを廻る。その土地や人々と呼応してライブパフォーマンスを創り上げる。好きな音楽は世界の古典音楽とテクノとドローン。好きな食べ物は南インド料理とグミとガム。趣味は世界各地に受け継がれる祭祀や儀礼を見に行くこと。音楽活動の他にも、モデルや役者など様々なジャンルで活動している。

- ドミニク・チェン

-

1981年生まれ。博士(学際情報学)。NTT InterCommunication Center[ICC]研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文化構想学部准教授。一貫してテクノロジーと人間の関係性を研究している。2008年度IPA(情報処理推進機構)未踏IT人材育成プログラムにおいて、スーパークリエイターに認定。日本におけるクリエイティブ・コモンズの普及活動によって、2008年度グッドデザイン賞を受賞。『あいちトリエンナーレ2019』、『XXIIミラノトリエンナーレ』に作品を出展。著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)など多数。訳書に『ウェルビーイングの設計論:人がよりよく生きるための情報技術』(BNN新社)など。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-