東京スカイツリーの足下に広がる墨田区北部エリア。古くから「ものづくりのまち」として知られ、2000年代以降は『アサヒ・アート・フェスティバル』『墨東まち見世』など多くのアートイベントやアートプロジェクトが行われてきた墨田は、まちなかに表現が溶け込む独特の空気を築いてきた。その一帯が、近年、新たな魅力を帯び始めているようだ。

今回はそんなエリアの「いま」を知りたいと、墨田で工務店を経営する傍ら、「ポスト工務店BUGHAUS」という活動を展開する北條元康、BUGHAUSの一員で、全国の芸術祭と並行して墨田に通い続ける「食」のアーティストEAT&ART TARO、銭湯など生活空間での演奏活動を行い、最近お隣の台東区に越してきたというマリンバ奏者の野木青依に話を聞いた。3人は、2016年に始まったアートプロジェクト『隅田川 森羅万象 墨に夢』(以下、『すみゆめ』)の今年の企画に参加している。

今回の取材場所でもあった「喫茶野ざらし」を運営している、インディペンデントキュレーターの青木彬とアーティストの中島晴矢も飛び入り参加。墨田区北部に広がる光景や、そこから考える「まち」と「表現」の関係について、それぞれの視点を話してもらった。

夕方に隅田川の堤防にもたれてビールを飲んでいるサラリーマンやOLが、僕にはすごくカッコよく見えた。(北條)

―最初にみなさんと墨田北部エリアの関係について聞かせてください。北條さんはこちらのエリアで工務店を営まれているんですよね。

北條:そうですね。うちの祖父は栃木の出身で、戦中にここに出てきて、隅田川沿いの長屋に住みながら工務店を始めたんです。北関東から上京して住み着いた家は、このエリアでは多いんですよね。現在は、父と経営をしていて、自分で3代目になります。

―今日は、この取材前に、隅田川の川辺に広がる「隅田川テラス」や、今年6月に開通した歩道橋「すみだリバーウォーク」をみなさんと散策したんですが、テラスのところで北條さんから、「ここは僕の通学路だったんです」とお聞きしました。

北條:工務店育ちだからか分かりませんが、昔から建築に興味があって、建築を学べる両国の高校に通っていたんです。そのさい、電車を使うと遠回りで、本来校則で禁止されているチャリ通で川沿いを毎日走ってました(笑)。25年くらい前のことですね。

東京都墨田区向島で工務店を経営。幼少の頃より職人に囲まれて育ち、モノ作りが好きになり、自身も大工として施工を熟す。2001年頃より、向島で活動するアーティストと協働し、各地でもサポートを続ける。2011年次世代の工務店のあり方を模索する為に、ポスト工務店BUGHAUSを立ち上げる。

TARO:いまとはだいぶ雰囲気が違ったんじゃないですか?

北條:うん。まだ、いまのようなテラスはなかったし、ちょうど現在の墨田区役所ができたころで、いろいろ変わりつつある時代だったんです。

印象深いのは、川沿いには、いまよりもいろんな人がいたこと。浮浪者もいれば、夕方になると堤防にもたれてビールを飲んでいるサラリーマンやOLもいた。その姿は、僕にはすごくカッコよく見えました。今回、『すみゆめ』で、自分は古い堤防をバーに変える「隅田川を眺めるプロジェクト」という企画を行うのですが、発想の源には当時の記憶があります。

北條:2010年には「ポスト工務店BUGHAUS」という活動を始めました。2000年頃からこのエリアではさまざまな文化的な取り組みが起きていて、僕は工務店としてそのかなりの部分に参加していたんです。すると、関係したアーティストたちから、「今度は北條を中心にしたプロジェクトをやろう」という話がでてきた。そこで、町工場オーナーやアーティストなどばらばらの職種の人を集めて、生活と表現活動を一体化する活動を始めたんです。

TARO:北條さんは、僕みたいなこの地域を訪れるお金のないプレイヤーにとって、一番身近に相談できる人だったんですよ。まちとの媒介者というか。それで、北條さんの下請け的に作家が仕事をできる団体を作ったんです。僕も、もう20年くらい墨田に通っています。

調理師学校卒業後、飲食店勤務を経た後、現代美術に軸足を移し食にまつわる作品制作やワークショップ、カフェプロデュースなどを行っている。

―TAROさんがこのエリアと関係を持ったきっかけは何だったんですか?

TARO:2000年代初頭、僕は神奈川の小田急線沿いに住んでいたんですが、そうした人間からすると東京の東側ってかなり未知の場所だったんです。でも、当時この地域に「現代美術製作所」というスペースがあって、そこであるときパフォーマーを募集しているのを見つけた。

僕は食を学びながら、アートに興味はありつつ行動できない奴だった。ここなら知人もいないし変なことをできると、魔が差して参加したのが始まりです(笑)。

最初はギャラリーでケータリングみたいなことをしていたんですけど、さきほど北條さんが話したように、当時、次々とローカルなアートイベントが立ち上がっていた。それに誘われて参加するようになったのですが、20年も通っているのは、何かしらのイベントが絶え間なく行われていたからです。

それこそ、アサヒビールのメセナ(芸術文化支援)活動もあって、毎年訪れる機会があった。さらに、そうした空気を感じていろんな表現者が引っ越してきて、その人たちがまた別のプロジェクトを始めたり。外の人が入りやすい気配があったんですね。

スカイツリーによって若者カルチャーが強くなると思っていけど、泥臭い感じは変わらなかった(笑)。(TARO)

―野木さんは、最近このエリアに引っ越しされたそうですね。

野木:そうなんです。今年2月に川向いの浅草に来ました。それ以来、隅田川沿いをよく散歩しています。東京の東側に住むのも、こんなに水の香りを感じながら暮らすのも初めてなので、すごく楽しい。そのなかで偶然、『すみゆめ』の存在も知り、参加しようと思いました。

その前は、高円寺に住んでいたんです。そのときから自分の徒歩圏内の生活に密着した場所で演奏するのが好きで、高円寺でも、「小杉湯」という銭湯で働きながら音楽イベントを開いていました。

桐朋学園大学音楽学部卒業。2018年8月オーストラリア・メルボルンにて開催された『第5回全豪マリンバコンクール』第3位並びに新曲課題における最優秀演奏賞受賞。2ndアルバム『踊りにおいでよ』を今年5月にリリース。

野木:なぜ、そんな活動をするかというと、張り切って訪れる音楽ホールのようなかしこまった場所だけではなく、銭湯のような身近な場所を訪れるノリでも音楽に触れてほしいと考えているからです。高円寺時代は銭湯の番台もやっていて、そこで地元の人たちと毎日おしゃべりをしていた経験が、いまの活動につながっています。このエリアでも、銭湯での演奏活動はしたいと思っているのですが……。

北條:そういう話に協力してくれそうな銭湯はこの地域にたくさんあります。よければ紹介しますよ。

野木:ありがとうございます(笑)。そうした寛容な雰囲気を、日々感じています。

―野木さんもそうですが、このエリアに住む表現者も増えているのでしょうか?

北條:表現者かどうかはわかりませんが、人口が増えているというデータがあって、みんなこの地域を「住む場所」として認識し始めているんだ、と感じます。というのも、20年前の僕自身は、どうにかしてこの地域を抜け出したいと思っていたんですよ。

北條:それこそ高円寺とか下北沢とか、とにかく東京の西側に行きたかった。でも、あるとき、あちらに行かなくてもこの場所でできることがあるんだ、と気付いたんです。

きっかけは、2001年に自分たちで『向島博覧会』という展覧会をやったことです。建築家の友達と盛り上がって勢いでやったイベントだったんですが、発想を自分たちで組み立てられるなら、やりたいことはどこでもできると思った。

そういう活動を地道に続けていて、最近では地元からも外の人からも共感してもらうことが増えたと感じます。言葉にしにくいこのエリアの空気みたいなものに共感してもらうことが多くなりました。

TARO:その空気に惹かれて、さらにアーティストやデザイナーが引っ越してきて、まちが変わってきたと思うんです。でも、面白いのは、2012年にスカイツリーが完成してマンションがたくさん建つというとき、これからはこのエリアにも若者がたくさん集まって高円寺みたいなカルチャー色の強いまちになるのかなと思っていたら、そうはならなかった(笑)。ハードは変わっても、ちゃんと泥臭い感じがあるんですよね。

―高円寺というか中央線沿線がいまのようになるのは戦後だから、まちの歴史という意味では圧倒的に厚みが違いますもんね。

TARO:観光地になろうとしてなり切れなかったって意味では、同じ東東京の谷中(台東区)みたいな場所とも違うんですよね。

野木:高円寺もアーティストが多く住んでいるまちですが、「地元」という感じはそこまでなかった。みんな「高円寺」に憧れて集まってきていてエネルギーに溢れています。こちらはより生活に根ざしているというか、地に足がついてる感じがあって落ち着きますね。

TARO:さらけ出し方が違う気がします。人の生活の見え方というか。

北條:ちょっと前までは玄関を開けたらすぐ部屋という家が多かったので、夏場、開けっ放しの玄関から上半身裸でちゃぶ台に座っているおっちゃんが見えちゃうような環境なんですよ。路地の延長線上に家があるような感じで、家に住んでるというより、「まちに住んでいる」という感じ。

路地全体を使って暮らしている人が多い。いまだにそういう人は多くて、一方で嫌がる人もいるけど、逆にそういうところがすごく好きなんですよ。

「アート」「仕事」「遊び」「暮らし」という要素は、結局、すべてつながっている。(北條)

―今日の取材場所である「喫茶野ざらし」も、アーティストやキュレーターが運営する喫茶店で、表現活動とまちをめぐる実験の場として興味深いスペースです。

―運営メンバーの青木さんと中島さんにも話を聞きたいのですが、なぜ吾妻橋だったんですか?

中島:アート関連だと、墨田にはオルタナティブスペースが多くて、5年くらい前から友人の展示を見に行ったり、(青木)彬くんの長屋を改装したアトリエに遊びに行ったり、よく訪れる地域だったんです。親しみもあったし、スペースを作るなら東京の東側が面白いんじゃないかと。一方で、中目黒でやるという案もあったんですけど(笑)。

―ぜんぜん性格が違う場所じゃないですか(笑)。

中島:予算的にも意味的にも違うなと……。結局、東側で探した結果、条件的に吾妻橋がよかった。TAROさんが言ったように、ここは観光地の浅草とスカイツリーに挟まれ、人の流れはあるんだけど滞留する人は少ない場所。だから、家賃も少し安いんですよね。

青木:僕は2016年から晴矢(中島)さんも触れた住居兼アトリエに住み、2018年から『ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—』というアートプロジェクトをこの界隈でやっているので、付き合いがありすぎて、最初はほかの場所がいいと考えていたんです。でも、この場所の空白感は面白いし、吾妻橋付近はアサヒ・アート・フェスティバルの活動の影響で小規模なアートプロジェクトが集まる場所でもある。ここなら面白いことができそうだと思いました。

―今年2020年1月にオープンして以降、実際に喫茶店をやられてみていかがですか?

中島: 生まれて初めてこんなに地域とコミットしている感じはありましたね。日々、めちゃくちゃ「ソーシャリーエンゲイジド」してましたよ(笑)。

アートやカルチャーに全然興味がない人、地元のおじいちゃんおばあちゃんが普通にふらっと入ってきて、よく話していました。地方の芸術祭で地域に滞在することはいままでもあったんですけど、飲食店を経営すると地域の裾野の広さをすごく感じるんです。

人との距離の近さは、この地域ならではのものもありますね。吾妻橋に70年以上住んでいるおばあちゃんが来て、ここの物件は昔、誰々さんのものだったんだよと教えてくれたりもしました。僕はニュータウン出身なので、そうした交流自体がすごい新鮮です。

青木:僕たちは喫茶店のかたちをとることで、「地域アート」と言われているものとはまた別の方法で、社会のなかでアート活動を継続させていく方法を探っているんです。

―制作と仕事と地域活動の一体化ということで思い出すのは、北條さんが「BUGHAUS宣言(サイトを見る)」という文章のなかで、アートと仕事と遊びと暮らしなど、現在では分けられて語られがちな生活の側面を、もう一度、総合的に捉え直すべきだと書かれていたことです。

北條:いまおっしゃった「アート」「仕事」「遊び」「暮らし」という要素は、結局、すべてつながっていると思うんですよ。作家はみんなそうだと思うんだけど、オンとオフの切り替えは一応あっても、寝ていても起きていても意識はつながっていて、何かを作るきっかけというのは生活のほかの要素から区別して取り出すことはできない。もともと、一体的なものだと思います。

北條:とくにこのエリアは家屋の構造としてもそれが体現されてきた場所で、工業的に発達していたときは家の1階に機械を入れて仕事をして、上の階で生活するという家庭も多かったんです。そういう総合的な意識のありようは、あらためて振り返るべきではないかな、と。

野木:わかります。変な言い方ですが、私も実際に演奏しているときだけが演奏だとは思っていなくて、起きてから寝るまでがつねに修行というか、次に誰かの前で演奏するときに向けて日々暮らしている感覚があります。

音楽を純粋に届けるうえで、自分自身がまず純粋でいたいんです。普段の生活で見たものや意識したことすべてが、音につながっていると思います。

中島:「喫茶野ざらし」を一緒にやっているもうひとりのメンバーに建築家の佐藤研吾がいるんですが、彼はいま福島県の大玉村に移住しているんです。それは彼が生活と制作を密接に考えているからで、地域に深く関わりながら建築を考えたい、と。

佐藤がデザインしたこの空間も、じつは大玉村の素材をたくさん使っているんです。壁に使われている籾殻(米の外皮)や、照明に使っている藍染も佐藤が大玉村で栽培した藍で染めている。

地域と不可分に生まれたそうした素材をあえて違う場所に移動させて、福島と墨田を行き来させている。そのことで、また面白い渦が生まれるんじゃないかと思っています。

―一見、普通の喫茶店である野ざらしが、福島への通路にもなっているんですね。それでいうと、これまでの会話では表現者がまちに入ることの面白さの話題が多かったですが、反対にまちや地域にとってアーティストと関わりを持つことの意味については、どう感じますか?

TARO:僕は墨田に限らずいろんな地域で活動させてもらっているんですが、ひとつ大きいことだと思うのは、住んでいる人たちが「変わった人」に「慣れる」んですよ。それはすごく大事なことで、自分たちとは一見異なる存在に対して耐性が生まれるんです。

昔なら、近隣に外国の人がいるだけで慌てていたかもしれないけど、いまはわりと動揺しないで受け入れられていると思うんです。それは、この20年ほどアートプロジェクトがさまざまに行われたことで、獲得してきた面が大きいんじゃないかな。

―先日、演出家の高山明さんに取材したんですが、芸能の民とは古くから「まれびと」として都市にやってきて、外部の空気を感じさせる存在だったと話されていました(参考記事:高山明×海法圭 不寛容な街でいかに「遊ぶ」か。設計と演出の余地)。そうした存在は都市の維持にとって必要だから、昔の都市住民は外部から来る人にも寛容だったのだ、と。一方、その寛容さは現代では失われつつあるとも指摘されていました。

TARO: たしかに、不寛容さは大きくなっていますよね。だからこそ、いまの社会でアーティストが果たすべき役割のひとつは、異なる存在への慣れを育てることだと思う。

青木:野ざらしが「喫茶店」の皮を被っているのもそこにつながっています。僕は普段キュレーターとして展覧会やプロジェクトを作るわけですが、芸術や文化って人が安心して変容できる技術だと思うんです。

美術館というのはまさにそれを空間で体現していて、この場所ではどんな過激さや異質さもある程度受け入れることになっている。アートプロジェクトが盛んになったこの数十年は、それが地域に染み出していく過程だったわけですが、耐性のできる地域もある一方、政治的な背景などで批判を浴びるようにもなった。

そのとき、文化の持つ変容の技術をかなり高めていかないと、本当に伝えたいことが伝えられないんじゃないかな、と感じています。だから、むしろ振り切って、「喫茶店でありアートである」という姿を取ることで、可能性が開けるんじゃないかと思っているんです。たとえば普通に喫茶店として利用するんだけど、その場に居合わせた人と話すなかでアート的なものを感じたり。

―お茶をするつもりで入ったのに、出るときには少し考え方がずらされているような。

青木:そうですね。そういう高度な技術が求められていると思います。

野木:私は環境音を集めるワークショップを音楽レーベルのVegetable Recordとよく行うんですが、環境音をノイズと捉えるか音楽と捉えるかで、視野ってだいぶ変わると思うんです。一般にノイズと呼ばれていたものを音楽と感じられたら、心のフィールドが大きくなる感覚があって。でも、普段から景色を楽しむことはあっても、音の楽しみを広げる機会はあまりないですよね。

だからこそ、それを参加者と一緒に体験したい。電車のガタンゴトンという音に耳を塞いでしまうより、よい音として聞き入れられた方が面白い。音楽を通して獲得したその異質なものに対する寛容さは、翻って、音楽以外のことにもつながると思っているんです。

自分がよいと思うものを肯定する経験を、音楽を通して共有してみたい。(野木)

―『すみゆめ』の参加企画についても聞かせてください。野木さんはまさに、いまお話しされたような音集めのワークショップを子供向けに行うんですよね?

野木:そうです。今日も歩いたすみだリバーウォークのあたりを歩き、スマホのボイスメモ機能で少しでも自分がいいなと思う音があったら録音しよう、と。そのあとは墨田区役所に行って、見てきた風景を思い出しながら、みんなでマリンバを即興演奏します。

「音集め」と「演奏」どちらの場合も重要なのは、「親がこう言うから」とか、世間的な正解とか、そういうことを考えないで音に触れることだと思っています。いま、親御さんのなかには、音楽は音楽教室に通ってないとできないと考える方も多くて、子供も正解があると思っている。

でも、何かを表現しようと思って出した一音なら、それは本来素晴らしい音なんです。自分がよいと思うものを肯定する経験を、音楽を通して共有してみたいと思っています。

TARO:僕は野菜の砂糖漬けを作るイベントを企画しています。最近、個人的に砂糖の研究をしていまして。

砂糖って、現代だと「身体に悪い」と嫌われがちじゃないですか。でも、白い砂糖の作り方は意外と複雑で、自分でいろいろ試していたんです。その過程で、江戸時代には砂糖は薬の扱いだったことを知ったんですね。たぶん、いまでいうエナジードリンク的なものだと思うんですけど。

それで、江戸のお薬セットみたいな感じで、江戸からこのエリアにあったお野菜を砂糖漬けにして、それにまつわるトークを先日行いました。本当はそれをみんなで一緒に食べたいんですが、いまは集まれないので「江戸野菜のくすり箱」を作って、みなさんのもとに届けて、オンラインで食べる会を今度やろうと思っています。

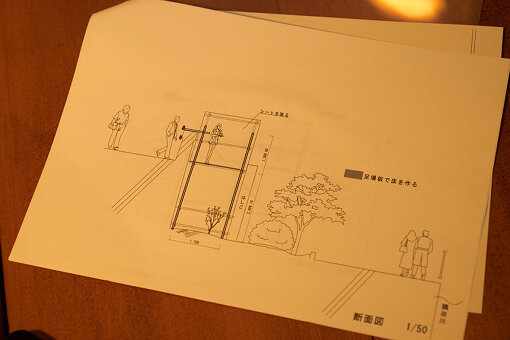

―そして北條さんは、堤防を使って川沿いに仮設のバーを作る、と。

北條:いまも隅田川沿いに残っている、一枚の壁で川との間を仕切る「カミソリ堤防」という一昔前の堤防があるんです。おそらく、将来的には無くなる予定なんですが、僕はカミソリ堤防で仕切られた川しか見たことはなかったので、無くなるのが少し忍びないんですね。

なので、それを利用して、隅田川を見ながらお酒が飲める場所を作ろう、と。そこには先ほども言った、昔、あの堤防に寄りかかってお酒を飲んでいた人たちの記憶があります。いまは、堤防に寄りかかるなんて汚いと思う人も多いでしょう。だから、誰もあそこで立ち止まって川を見ない。そこにもう一回、どう意識を向けるかということなんです。

―そういう風景はもしかしたら開発で失われるかもしれないけれど、だからこそ、そうした記憶を持っている北條さんのような人がつないでいくものが重要になりますね。

北條:僕は以前、ある企画で隅田川に飛び込むことになってしまって(笑)。実際、数日間匂いが取れなくなったのですが、思い返すと、カミソリ堤防ができる前、人は川ともっと近い関係にあったんですよ。

たとえば、みんなで川に飛び込んで、宮司(神社で祭事をする神職)の乗る船に御幣という竹にヒラヒラが付いたものを受け取りにいくという神事があったんです。もう30~40年は行われていませんが、なにか、そういう記憶も思い出せる場所が作れればと思います。

―最後に、今後、このエリアでどんな活動をしていきたいか、どんなことを考えていきたいか、それぞれに聞かせてください。

青木:野ざらしは、本来志向のぜんぜん違う3人によるプロジェクトで、そのなかで奇跡的に重なる部分で活動ができています。お互いの要素を持ち込んで、今後はもっとつなげていけたら面白い。住むところも違う3人なので、「野ざらし」という名前にあるように、今後は場所にこだわらない可能性も模索することで、今日話したようなアートと社会の関係に関心のあるアーティストの生態系をさまざまなところに作れるんじゃないかとも思っています。

―東東京の広域なエリアのアート的なハブに、この場所がなる可能性もありますよね。

青木:そうですね。あと、さきほどもあったように、ここは福島との関連も深くて、福島では「大玉村カフェ」として紹介されているんです(笑)。そのお陰で、福島の安達太良山という場所の巨大なコミュニティの関東支部の人がよく来たり。

ある種、僕らは今は墨田区で活動してるんだけど、そこに福島レイヤーの人や、アートレイヤーの人たちが重なっている。それがきちんと維持して広げていけたら面白いと思います。

中島:僕は、アーティストとしては東京や都市、公共のことをよく考えるんですが、そのときに足場というか、具体的に掘り下げられる地域があるのは強みだと思うんです。それが、今回このスペースに携わって得た経験でした。

自分たちのプロジェクトがあると、ただ抽象的に考えるのとはリアリティーがまったく違ってきます。東東京や墨田といった具体性を通して、都市やアートのあり方を考えられたらいいですね。このプロジェクトを、そんな具体性と抽象性を行き来するきっかけにしていけたらいいなと思っています。

TARO:今日、あらためて思い出して面白いと感じたのは、このエリアに若い人が集まってソーホーみたいになるかなと思ったけれどならなかったことや、開発でイメージが変わるかなと思ったけれどそうでもなかったこと。

僕は、この界隈にアートプロジェクトが増えてそれに参加していた10年くらい前、正直に言うと、墨田でアートプロジェクトがどのように終わっていくのかを見ていくつもりだったんだけど、意外とそれがいまも続いているんです。

それはたぶん、北條さんみたいな人がいるからなんですよね。だからいまは、北條さんがどんどん歳を取って、地元の長老みたいになったら面白いと思っていて、そこで起こる展開に興味を持っています。僕も歳をとりながら、それを見ていきたいです(笑)。

―まちづくりの人に話を聞くと、重要なのは「面白い人がいるかどうか」だと言いますが、このエリアでは間違いなく北條さんがその一人なんでしょうね。

北條:じつはうちの親父も町会長をやっていて、街のプレイヤーとして40年、50年いろいろやってきたんですよ。この親をして僕なんだな、というのは感じます。

僕は地元は大好きですけど、同時にここだけに収まるのは嫌だと思っていて、さっきから話している外との関係も作っていきたい。あと、僕がいないと物事が回らないような街にはしたくない。

北條:僕がいなくても勝手に誰かが何かをできる環境にできたらいいと思います。だから、自分のエリア以外のお祭りやイベントには、極力、本当に客として参加するようにしていて、自分でやるならこうやるなと思いながら帰ってくるようにしています。

―散策中に隅田川にビオトープがあると聞きましたが、まさに、 人の手が入ることで生まれた生態系でも、生態系が生まれたらそれ自体で回るのが理想ですよね。

北條:そうですね。このエリアでは長年『アサヒ・アート・フェスティバル』があって、全国の活動とも交流したわけだけど(2002年に始まり、2016年度で終了)、よかったのは、けっこう放任主義だったこと。

そのお陰で、いろんな人がイベントに個人的な思い入れを持つことができたし、終わったあともさまざまなかたちでつながっている。誰かの強い主導がなかったから、生態系が生まれたんだと思う。

そうしていろんな人たちが集まってきているいまの墨田の状況は、何かを起こすにはとても恵まれた環境だと思います。何かをやりたい仲間が点在しているのは、とてもよいですよ。

野木:若い人だけでなく地元の人もお祭り好きというか、協力的だと感じます。私は、活動をするうえで「未知との遭遇」を大事にしたいと思っていて。たとえば、子供と音楽ということを考えると、音楽ホールで音楽を聴く経験ができるかどうかは親次第。でも、隅田公園の芝生の上とか銭湯で演奏会をしていたら、音楽に関心のなかった親子にも、こんな世界があるんだと知ってもらえるかもしれない。

野木:だから、なるべくオープンな空間で演奏したいんですが、『すみゆめ』に参加して感じるのは、墨田では区役所も地元の人も、「自由にやって」という空気があるんですよね。

私にとっては、そういう相談を安心してできる人がいることや、理解のあるものづくりの先輩がたくさんいることは重要で。そんな場所が徒歩圏内にあるのは、すごく嬉しいですね。

- イベント情報

-

- 『隅田川 森羅万象 墨に夢』

-

2020年8月9日(日)~2021年2月7日(日)

会場:隅田川テラス、隅田公園、すみだ生涯学習センター(ユートリヤ)、YKK60ビルAZ1ホール、両国門天ホール、すみだパークギャラリーささや、sheepstudio、Token Art Centerほか区内各所

- 隅田川を眺めるプロジェクト

-

BUGHAUS

- 隅田川の音あつめワークショップ~Song for 隅田川をつくろう~

-

野木青依×Vegetable Record×工藤葵

- 『すみゆめの七夕』

EAT&ART TARO「江戸野菜のくすり箱」 -

「くすり箱」のお味や効能はいかに?Zoomで開く「TAROさんのおやつの時間」

2020年9月12日(土)15:00~16:00

- プロジェクト情報

-

- 喫茶野ざらし

-

キュレーターの青木彬、建築家の佐藤研吾、アーティストの中島晴矢による現代生活と表現の在り方を考えるアートプロジェクト

- プロフィール

-

- 北條元康 (ほうじょう もとやす)

-

東京都墨田区向島で工務店を経営。幼少の頃より職人に囲まれて育ち、モノ作りが好きになり、自身も大工として施工を熟す。2001年頃より、向島でのアーティスト活動に従事し、以後アート制作の為各地を巡る。2011年次世代の工務店のあり方を模索する為に、ポスト工務店BUGHAUSを立ち上げる。2019年より、工務店の隣の廃工場を利用し、イベントや制作物を作る。

- EAT&ART TARO (いーとあんどあーと たろう)

-

調理師学校卒業後、飲食店勤務を経てギャラリーや美術館などでケータリングや食のワークショップ、カフェプロデュースなどを行っている。これまでに、自分で購入したものが次の人のものになってしまう、おごることしかできないお店「おごりカフェ」や、瀬戸内海の島々で作った「島スープ」、昭和の料理本を調査収集し、レシピ再現などを行う「レトロクッキング」、美味しいおにぎりを食べるためだけに参加者と共に運動会をする「おにぎりのための、毎週運動会」など食をテーマにした作品を多数発表している。

- 野木青依 (のぎ あおい)

-

桐朋学園大学音楽学部卒業。2018年8月オーストラリア・メルボルンにて開催された「第5回全豪マリンバコンクール」第3位並びに新曲課題における最優秀演奏賞受賞。自粛期間中に制作した、自身のマリンバ演奏・歌唱による2ndアルバム『踊りにおいでよ』を5月に配信リリース。その他、音楽を通して生活を祝福するインスタレーション『Celebration at home』を写真家、工藤葵と発表。モデルとしても活動。『URBAN SENTO』メインビジュアルモデル『HOUGA Short Movie』出演他。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-