教育に悩む時代だ。親世代からすれば、自分の子供をちゃんと育てられているか、理想の教育環境を作れているか悩ましい。現役の学生や学ぶ時代を過ごしている若者からすれば、いま学んでいることがはたして自分に適しているか、不安は尽きない。まして、満足な授業を受けられず、新しい出会いにも支障をきたすコロナ時代においては、なおさら悩みは深くなる。

そんななかで話を聞いてみたかった、アーティストが2人。一人は「writtenafterwards」を主宰するファッションデザイナーで、ファッション学校「ここのがっこう」を主宰する山縣良和。そして、ストリートカルチャーと現代アートを土台に多彩な人々との協働を行っているSIDE COREの松下徹だ。それぞれかたちは違うが、オルタナティブな教育のあり方に新しい視点を持ちこもうとする点で、両者の意識は共通する。(参考:CINRA.NET特集記事 山縣良和と考える10代の「学び」。変幻自在な自分を知ること)

ちなみに山縣は、2019年11月にオープンした渋谷パルコで、10代に向けたクリエイティブな学びの集積地である「GAKU」をスタートさせてもいる。悩ましき教育の時代に、彼らはどんな思いを抱いているのだろう。

共同体であること、互いにサポートしあうことが僕らにとっては当然の前提なんです。(松下)

―松下さんは、SIDE COREといったアートコレクティブ(多彩なアーティストが集まり、集団的な活動や発表を行う表現形態)的な活動を続けています。見方を変えれば、それはオルタナティブな学校のような生態でもあるように思います。(参考:CINRA.NET特集記事 SIDE COREが語る、ストリートカルチャーと現代美術を繋げる実践)

松下:僕らはしばしば、現代アートにおける「アートコレクティブ」って概念で呼ばれがちですけど、自分たちのことをそう考えたことはまったくないんです。バックボーンにあるのは、グラフィティやストリートカルチャーにおける「クルー」、チームの概念。

簡単に言うと、落書きって一人で描くことはリスキーで。見張りをする奴が必要だし、高いところに登ったり、ブロックバスター(巨大なグラフィティ)を描こうと思ったら協力しないとできない。個別の存在として動くのではなく、助け合うことが基本としてあるんです。

1984年神奈川県生まれ、東京藝術大学先端芸術専攻修了。身近な化学実験や工業生産の技術によって絵画作品を制作。高電圧の電流によるドローイング、塗料の科学変化を用いたペインティングなど、システムがオートマチックにつくり出す図柄を観測・操作・編集するプロセスにより絵画作品を制作。またグラフィティ等のストリートカルチャーに関する企画を行うアートチームSIDE COREのディレクターの一人でもあり、国内外のストリートカルチャーに関する執筆をおこなっている。

松下:落書きする人達にとって表現の場である壁は、個人が作ったものを作品(ピース)と考えるアートとは違って、不特定多数によってシェアされるものです。そもそも他人の場所に描いているわけですからね。

そういうスタイルを前提に考えると、共同体であること、互いにサポートしあうことがグラフィティに影響を受けている僕らにとっては当然の前提なんです。そして、ときに学校的な場にもなりうる感じが楽しい。だから改めてコレクティブと呼ばれる必要もない気がします。

―現代アートにタグ付けされる前から、ストリートカルチャーはそもそも共同体なのだ、と。

松下:あとはDIY性ですよね。これはグラフィティに限らず、パンク、ヒップホップ、ファッションなど、あらゆるサブカルチャーがそうだと思います。

「アーティスト」と呼ばれるにふさわしい純粋な表現者としての個人がいて、それが社会によって大きな価値として認められ支えられるべきだ、というアートの高尚な考え方で理解されるよりも、自分たちの出自や文化に直結したグラスルーツ(草の根)の運動から生まれてきた表現の方が結果面白いと思っています。

山縣:自然な成り立ちで、よく理解できます。僕が主催している「ここのがっこう」は、最初からファッションのための「学びの場」として作っているから、グラスルーツ寄りの自然発生的な性質とはやや異なるところもある気がするんですけど、理念としてとても共感できました。松下さんは、なんでSIDE COREを結成しようと思ったんですか?

2005年セントラル・セント・マーチンズ美術大学を卒業。在学中にジョン・ガリアーノのデザインアシスタントを務める。2007年にリトゥンアフターワーズを設立。2008年より東京コレクションに参加。2014年に毎日ファッション大賞特別賞を受賞。2015年には日本人として初めてLVMHプライズのセミファイナリストにも選出された。またファッション表現の研究、学びの場として、2008年より「ここのがっこう」を主宰。「GAKU」のディレクター。

松下:こんなこと言いながら、僕は美大(東京藝術大学)出身で、在学中にコミュニティー的なものを作ったりはしつつも、卒業したら当たり前に個人としてのアーティストになるだろうと思っていたんですよ(苦笑)。

ところが2011年に東日本大震災が起きて、やっぱり中高生からずっと好きだった、自分のグラスルーツであるストリートアート、グラフィティのことをしっかりやるべきだと思ったんです。自分にとって震災は「何もかもなくなる」イメージを植え付ける経験でしたけど、もしまた何かが起きて自分たちの基盤みたいなものが失われても、もう一回自分たちの生きる世界を作るとしたら、それはグラスルーツであるカルチャーを立ち上げることだろう、と。

それでストリートカルチャーの流れで出会ってはいたけれど、それまではバラバラに活動していた人たちと一緒に展覧会を作ってみようというところから、次第に現在のSIDE COREにつながるコミュニティーができてきたんです。といっても、すぐに喧嘩になったり、僕も嫌われたりするので、その中の関係も、変化しながらやっていく感じですね。

―もしも震災がなければ、いまみたいな活動の形態はなくて、松下さんも現代アート寄りの発表をしていたかもしれない?

松下:どうでしょうね。震災のほかにリーマンショックの影響も大きくて。

―2008年に起きた世界規模の金融危機ですね。その影響をアートコレクターたちもモロに受けて、アート界の景気もだいぶ後退しました。

松下:その前のバブル期に美大に通ってたので、絵を描いてる先輩たちが「強いギャラリーに所属してアートの世界で勝ち上がっていくぜ」って感じの競争の雰囲気を出しまくってて。自分も「そういうものかなー?」と漠然と思ってたんですよ。

ところがリーマンですべてが弾けて、アートに対する考え方や生き方もがらっと変わった。それをふまえると、現在のかたちは自然な流れなんじゃないかなあ、とも思います。まあ、そもそも競争に僕が負けただけの説もありますけどね(笑)。

いちばん大事にしてる心地よさは、いろんな人たちの価値観がぐちゃぐちゃに交わること。(山縣)

―山縣さんが「ここのがっこう」を始めたのはどんな理由でしょうか?

山縣:僕がイギリスから帰国したのが2000年代の中頃で、服飾の専門学校や大学に呼ばれて講義する機会が何度かあったんですよ。そのときに、自分が考えてきたことが通じる一部の学生と、通じない大半の学生がいて、そこに重要なものがあると感じたんですよね。

教育的な場以外でも、すでにある考え方の延長線上でプロジェクトを立ち上げようとすることに限界が見えてきたこともあって、だったら一から始めてみようと2008年に「ここのがっこう」を始めたんです。

―限界とか伝わらなさというのは、具体的にどんなものですか?

山縣:「表現」としてファッションを学ぶ意識ですね。とくに日本のファッション教育というのは技術習得中心の歴史を持っていて、学生のなかには「表現しなくていい」と考える学生も相当数いるんですよ。

業界自体の構造が強固に完成されているから、学校としても業界が求める人材を育てて派遣することを主な目的にしている。いや、もちろん就職したっていいんですけど、もうちょっとファッションの本質的な表現が学べる場所が日本にあってもいいだろう、と考えたんです。

松下:「表現」って難しくないですか。というのはストリートカルチャーにも似たところがあるんです。表現するためには目的やコンセプト、自己言及性を意識する必要があると思うんですけど、それはあくまでアート側の考えであって、サブカルチャーには合わない感じもある。

ルール自体が違って、例えばグラフィティなら街にいちばん自分の名前を多く描いた奴が偉いとか、いちばん悪い奴が偉いとか(笑)。グラフィティはスポーツだ、って考える人もいて、「競争」の性質が強い。でも、表現っていうのは、枠組みが明確ではないことをあえてやろうとすることでもある。

山縣:渡英する前、日本でもファッションの教育は少しだけ受けましたけど、日本の学校には「正解はある」って感覚がとても強いんです。それに対して、イギリスの学校(セントラル・セント・マーチンズ。ロンドン芸術大学の中のカレッジの一つ)はすっごいゆるくて、正解って意識がないんです。

極端に言うと、先生が積極的になにかを教えようとして、教わった記憶はほとんどありませんし、先生も教えようとしてない(笑)。だけど、暗黙知の部分でファッションの重要なものは学内に漂っていて、それがファッションを好きな人にとって心地よい空間を作り出す力になっている。「ここのがっこう」で作りたかったのはそういう雰囲気。

松下:なるほど。現代アートにおける学びの違和感って話で言うと、いちばん気になるのは、アーティストが連れてくるアシスタントの存在です。関係者にはほとんど紹介されない無名の人として現場にいて、先輩作家は「俺の背中を見とけよ」みたいな空気がありますよね。

―ありますね。アートに限らず、デザイナーとかカメラマンなどの職人気質の強い職業はその気風が色濃いと思います。

松下:工芸的な徒弟制度のように、上下関係をはっきりさせることの利点もわかるんですけど、それを見て、自分たちは「一緒にやる」ってことをやりたいと思ったんですよ。お互いがお互い自身のなかで新鮮さを味わって、関係性を一緒に作るってことが大事。

だから、SIDE COREでアシスタントとして来てもらう人には、いつか一緒に展覧会をできる人に声をかけるようにしています。その機会がいつやってくるかはわからないけれど、双方のコミュニケーションでどんどん関係性を作っていく、割とそれに関しては成果を出してきた自負があります。

―それがSIDE COREの学校的な性質の理由かな、とも思います。

松下:教える / 教わる的な関係ですね。SIDE COREが始まったばかりの頃は年上の人と付き合うことが多かったんですよ。アートのキャンバスの作り方を僕が教えるかわりに、ストリートの先輩たちから昔の伝説的なエピソードを聞いて「すげえ!」ってなる、みたいな。

でも最近は、若い人たちとの付き合いが増えてきて、自分のモチベーションも、20代の連中がどんな風景をいま見てるのか、どんな感覚で生きてるのかを知ることにシフトしています。「俺らの時代はな~」みたいに偉そうなことを言う自分もいるんですけど、それと同時に若い人たちの感覚を盗みたい、って気持ちも正直に言えばある(笑)。

山縣:「ここのがっこう」で僕がいちばん大事にしてる心地よさっていうのは、いろんな人たちが来て価値観がぐちゃぐちゃに交わるなかでコミュニケーションが行われてることなんですよ。もちろんこれまでのファッションの歴史的な文脈を伝えはするけれど、これまでその文脈でやって来た人がそこから離れていくのも全然いいと思っていて。

関心があるのは、異なる価値観をどう共存させるか。個々人がまず「その人である」ってことを本人も僕らも認めることができるか、なんです。

もともとファッションって階級闘争的な部分があるし、コミュニティー間の闘争も発生しやすい、好き嫌いの世界。でも、何かを通り越してルーツみたいなものを共有できるようになると、まったく違う価値観の人とも話し合える時間がやってくる。そこが面白いんです。

松下:面白いですね。そういう経験のなかで、教師であるはずの山縣さんの表現や心がかき乱されたことってありますか?

山縣:うーん。一回だけ、本当にぐちゃぐちゃのファッションショーをやったことがあります。国立新美術館のエントランスホールでやったんですけど、同時多発的に5つの場所からいろんなモデルさんが登場するっていう内容で、デザイナーも学生からプロまでごちゃ混ぜだし、モデルも子供、おじいさん、宇宙人、インド人とさらにごちゃ混ぜになって、すごかったんですよ。

山縣:そのときは感動しましたね。「ファッションの面白さってこれだな!」と。

やっぱりファッションって、究極的には人間に向かっていくところがあるので、いろんな人間像がぶわーっと湧き出てきたことにやられたし、すごく感動したのを覚えてます。あれはなかなか実現できないことだし、奇跡でしたね。

先生は明快に物事の答えを言ったり教えることにがんばらなくていい。むしろたまにはナメられるくらいが丁度いい。(山縣)

松下:ファッションもグラフィティも一つの文脈を入り口にしていますが、いろんな背景の人が集まるとどこかでおかしなことが起きて、みんなが変化していきますよね。その変化のあり方は文脈に基づいてる必要はないし、ぶっちゃけて言えば、そこで誰がどう成長するかなんてどうでもいい感覚があります。

個々人が、それぞれの自己実現のなかで変化してさえいればいい。それを教育の名の下にこっちがあらかじめ設定しておくことなんてできるわけないんですよ。

山縣:ファッションにも世界的な潮流ってものが常にありますけど、その視点ばかりになって行動しているうちに排他的になってしまうところがあります。それをどう避けるか、ですよね。

山縣:「ここのがっこう」に来る人たちのなかには、普通にファッションのなかで生きてるだけだと会えない人がざらにいるんですよ。例えば84歳の旅好きのおばあちゃんだとか、40歳をすぎてファッションとは別の仕事をしてるおじさんだとか、小学校の先生をしてる人がやって来るんです。

そして、その先生がチームを組むことになった高校生から怒られたりしてる。それって普通に考えたらおかしい、ずれたことかもしないけど、そういう状況が成立してること自体が面白いし楽しい。

なかには、普通の会社だったら敬遠されるだろうなっていうような、変わった人もいるんです。でも、視点を変えてみることで、その人がめちゃくちゃクリエイティブにチャーミングになったりする。そこで生まれる新しい視点は、周囲の人たちにとっても発見だし、本人にとっても知らなかった自分を発見する機会になるんです。

松下:僕が深く関わる人たちも似てますね。道に悩んでいる人たち。ストリートカルチャーの表現者だけれど、そのままでいいか迷っている人たち。

山縣:なんでそういう人が集まるんでしょうね。

松下:「中間」にいる人って単純に面白いですよ。定まってないから。僕の場合だと、逆に自分が生きていくためのビジョンが確立されている人とはコラボレーションが発展しないことが多いです。

あとこれは僕自身の迷いでもあるんですけど、教育的な役割を期待される仕事としてワークショップの授業があるじゃないですか。で、一週間とか一か月単位で課題をこちらから出して、それに対する学生からの反応や作品が面白かったりすると、むこうもこっちもエキサイティングになる。

打てば響くというか。そういう授業って、すごい求められますよね。それで、実際面白い先生として人気者になっちゃったりする。

山縣:わかるわかる。

松下:でも、自分の学生時代を卒業してから振り返ってみると、そういう面白かった授業の記憶が一切残ってないんですよ。

山縣:(笑)。

松下:で、わけわからないわりに教室の前のほうで頑張って聞いてた授業の記憶のほうが、あとになって蘇ってきたりする。教育ってそういうところがあるじゃないですか。

山縣:僕の感覚でいうと、瞬間的、短期的な高揚感も、あとになってしみてくる記憶のどちらも大事にしたいなってところはあるかも。でも実際のところ、学生だった人に再会して話を聞くと、記憶に残っているのは後者みたいですね。覚えてもいない僕のある種どうでもよい言動とか身振りについて「すごい印象に残ってます!」とか「それで山縣さんが考えてることがわかりました!」とか言われると……。

松下:それやばいっすね。緊張しますね(笑)。

山縣:それもあって最近意識してるのは、先生は明快に物事の答えを言ったり教えることにがんばらなくていいかな、ってことです。親方的にリスペクトされなくてもよくて、むしろたまにナメられるくらいが丁度いいのかもと。大事なのは個々人を尊重しあうこと、それに尽きるのかもしれません。

松下:忌野清志郎(RCサクセション)の“ぼくの好きな先生”って曲ありますよね。あの「先生らしくない」おじさんが、オルタナティブな教育の理想だと思うんですよ。

いまみたいなガチガチの教育制度のなかで、学生とふわふわした関係性を築ける先生っていうのは、相当に特殊な才能を持っている人ですよ。

RCサクセション“ぼくの好きな先生”を聴く(Apple Musicはこちら)

山縣:僕も本当にそう思う。さらに言えば、一緒に空間にいて、いつのまにかみんな、僕の存在を忘れてる、みたいなのが理想なのかもと。まあたまに寂しくなりますけど(苦笑)。

松下:それは寂しくなりますよね!

山縣:自分の人生を振り返ると、ずっと僕はコンプレックスの塊だったんですよ。馬鹿にされながら人生を歩んできたので、とにかく「馬鹿にされたくない」ってモチベーションでこれまでやってきた。

いや、いまももちろんあるんですけど(笑)。ただ、そのシールドが最近はゆるんできて「やや馬鹿にされるくらいでもいいかな」と最近は思ってます。

というのも人は年齢を重ねながら、知らずしらずのうちに立場が上になってしまうもの。自分がそんなつもりでなくても他人から威圧的に感じられたりします。だからできる限り関係性はフラットな場所が理想です。

以前からやっている「ここのがっこう」のスタンスはそれですし、渋谷でやってる「GAKU」もそうありたい。学校からはみ出ちゃった子、不登校の子が「自分はこれでいいんだ」と発見できる場所でありたいと、ますます思ってます。

松下:SIDE COREもそんな感じですよ。大学や美大を出てなくて、権威とは無縁でもいい。「どこから来たかわからない伝説を作る」っていうのが重要な仕事だと思ってます。

最後に聞きたいんですけど、山縣さん的に最高だった先生って誰ですか? 僕はバリー・マッギーなんですけど。

山縣:真っ先に思い出すのは僕が通っていたセント・マーチンズのハワード・タンゲ先生ですね。名物おじいちゃんなんですが、特段、難しいことは何も言わないんですよ。例えば「ビューティフル!」とかシンプルな言葉だけで、あとは佇んでるだけ。でも、その佇まいかたがすごい好きで、今まで出会った先生の誰よりも影響受けましたね。

松下:やっぱり「ぼくの好きな先生」タイプだ。そういう面白い人を探して出会うのが僕的なSIDE COREの戦いですね。でも、そういう人は簡単には学ばさせてくれないんですよー(笑)。てごわいっす。

- 施設情報

-

- GAKU

-

10代の若者たちが、クリエイティブの原点に出会うことができる「学び」の集積地。アート、映像、音楽、建築、料理など、幅広い領域で、社会の第一線で活躍するアーティストやデザイナー、先進的な教育機関が、10代の若者に対して、本質的なクリエイティブ教育を実施する。10代の若者が、本物のクリエイターと実際に出会い、時間を過ごし、ともに考え、試行錯誤をしながらクリエイションに向き合うことで、まだ見ぬ新しい自分や世界、すなわち、原点のカオスに出会うことを目指す。ディレクターには、writtenafterwards(リトゥンアフターワーズ)のデザイナー山縣良和を迎え、世界的評価を受けるファッション・スクール「ここのがっこう」、カルチャーWEBメディアCINRAによるオンラインラーニングコミュニティ「Inspire High(インスパイア・ハイ)」などが集まり、感性、本質的な知識、自己と他者の原点を理解する精神を育むプログラムを構成する。

- ここのがっこう

-

2008年にwrittenafterwardsのデザイナーである山縣良和が立ち上げた学校です。 「ここ」とは場所を表す「ここ」であると同時に、多数の中の1人1人を表す「個々」を意味しています。ここのがっこうでは「ファッションの本質を伝え、教育・社会・文化・環境的視点を持ったコミュニケーションツールとしてファッションの役割を提案していく環境や交流の場を構築しています。

GAKUで開講するcoconogacco foundationでは、山縣良和をはじめとしたcoconogaccoの講師と現役の生徒を交え、展開していきます。

- プロフィール

-

- 松下徹 (まつした とおる)

-

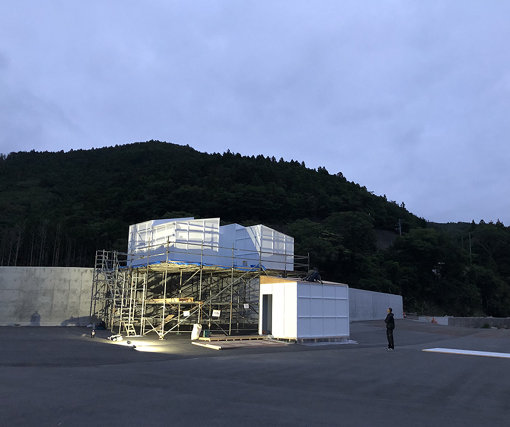

1984年神奈川県生まれ、東京藝術大学先端芸術専攻修了。身近な化学実験や工業生産の技術によって絵画作品を制作。高電圧の電流によるドローイング、塗料の科学変化を用いたペインティングなど、システムがオートマチックにつくり出す図柄を観測・操作・編集するプロセスにより絵画作品を制作。またグラフィティ等のストリートカルチャーに関する企画を行うアートチームSIDE COREのディレクターの一人でもあり、国内外のストリートカルチャーに関する執筆をおこなっている。個人の活動としては2019年SNOW CONTEMPORARYにて個展『CUTTER』を開催。SIDE COREとしては2013年のTerratoriaでの『SIDECORE 身体/媒体/グラフィティ』を始めとし、2018年市原湖畔美術館にて『そとのあそび展』を同館と共同企画。2017年と2019年には宮城県石巻市で開催されている『Reborn-Art Festival』に参加している。

- 山縣良和 (やまがた よしかず)

-

2005年セントラル・セント・マーチンズ美術大学を卒業。在学中にジョン・ガリアーノのデザインアシスタントを務める。2007年にリトゥンアフターワーズを設立。2008年より東京コレクションに参加。2014年に毎日ファッション大賞特別賞を受賞。2015年には日本人として初めてLVMHプライズのセミファイナリストにも選出された。またファッション表現の研究、学びの場として、2008年より「ここのがっこう」を主宰。「GAKU」のディレクター。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-