MONOEYESが9月23日にリリースした『Between the Black and Gray』。細美武士が自身のソロプロジェクトに着手し、その楽曲たちが求めていたバンドサウンドを形にすることから始まったMONOEYES。その始まりから5年を経て、アンサンブルの円熟、バンド4人のグルーヴを立体的に映し出すサウンドデザインの一旦の完成、そしてロックバンドがロックバンドのまま描き得るカタルシスの限界突破までを一気に示す、とんでもない完成度を誇っているのが今作である。

細美がソロプロジェクト用に制作していた楽曲が多くを占めていた『A Mirage In The Sun』(2015年)。そして、細美、スコット、戸高、一瀬によるバンドとしての肉体を確立した『Dim The Lights』(2017年)ではより一層制約のないソングライティングが解放されていった。メロディーの跳躍力がさらに増し、そのメロディーを飛び越えるようにして各楽器のフレーズと絡み合いがカタルシスを生み、またさらにメロディーが解放されていく--確固たる武器である歌・メロディーの力をこれまで以上に飛ばすソングライティングと、思い描くリズム・楽曲の物語を寸分の狂いなく再現できるバンドの力と、それに呼ばれるようにして引き出されていく、これまで以上のメロディー。いわば、ロックバンドを「制限」ではなく「引き出し合うからこそ無限である」という概念として拡張しているのがMONOEYESであり、その様を見ること自体がロックバンドの可能性そのものである。

前作までに獲得したソングライティングをさらに更新するように、ポップミュージックを席巻するR&Bを歌唱面でもリズムの面でも食いながら、一方ではガレージやポップパンクも縦横無尽に跳ね回っている今作。1990年代から連なるロックをそのまま完全刷新した作品だと捉えられるアルバムであるし、細美が「無限にメロディーが作れる」と語ったことはそのまま、今なお輝き続けるロックバンドの魅力を示している。

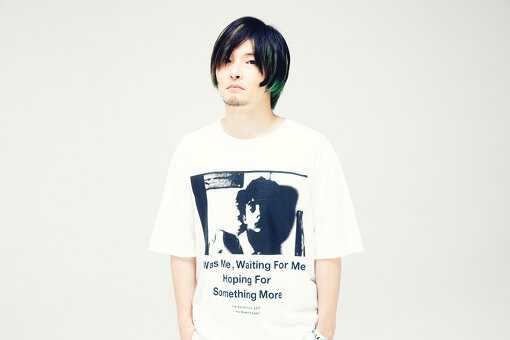

細美武士(Vo,Gt)、戸高賢史(Gt)、スコット・マーフィー(Ba,Cho)、一瀬正和(Dr)からなるロックバンド。当初は細美のソロとして始動し、2015年6月にデビュー。同年に1stアルバム『A Mirage In The Sun』を発表。以来、全国ツアーをコンスタントに展開し、2020年9月23日に3rdアルバム『Between the Black and Gray』をリリースした。

音による肉体的な高揚を求めてーーコロナ禍は徹底してサウンドを突き詰める時間をバンドにもたらした

―とんでもなく素晴らしいアルバムを聴かせていただきました。オーセンティックなロックバンドのままで、ここまで時代性を伴ったサウンドを獲得して刷新を果たすことができるんだということ、歌とソングライティングを突き詰めることで発明のようなロックをまだまだ体感できるんだということを実感させられました。

細美(Vo,Gt):それ逆に聞きたいんだけど、どの辺が発明だって感じた?

―確固たるメロディーの力があった上で、さらにそれを飛び越えるような楽器のフレーズが飛び出したり、そのフレーズと絡み合って昇っていくコーラスがとんでもないカタルシスを放っていたり。1曲丸ごと聴かれることすら難しくなってきた時代に、あくまでシンプルなポップソングのフォーマットを崩さず、細やかなフックの数々でどんどん跳躍していくことで最後の最後まで高揚が持続していく様は、とんでもない発明と刷新だと感じました。

細美:そっか。俺たち4人の中でも、カッコいいレコードを作れた実感はあって。録れたときからその感覚があったし、ライブクルーたちからも、前作までにはなかった「すごいアルバムだね」っていうリアクションが返ってきてた。俺たちのイメージしていたものがそのまま、聴いてる人にも伝わるように作れたんだなって思えたし、作れて本当によかったなと思う作品ですね。

―細美さんご自身がそこまでの手応えを感じられたのは、どういうポイントなんですか。

細美:俺はやっぱり全曲に大きなカタルシスを持たせたいし、アルバム通してもカタルシスを持続させたいんですよね。俺の思うカタルシスっていうのは、時間をかけて組み上げた積み木を、完成してからみんなで一気に壊すような、あの快感に近いものです。

ポップス的な言い方をすれば、コーラスパート(サビ)がその快感を持っているのかどうかはやっぱり重要で。俺が手応えを持てているのは、そういう部分ですかね。やっぱりコーラスにカタルシスがある楽曲は、難しく考えなくても肉体的に「カッコいいな」って思っちゃうじゃない? MONOEYESが目指してきたのは、雑に言っちゃえばそういう高揚なんですよね。このバンドで鳴らしたい音を突き詰めた結果、そこにいけた実感がありますね。

―そこまで突き詰められたのは、どうしてなんだと思います?

細美:この作品は今年の2月から作ってたんだけど、緊急事態宣言が出たことで時間ができたのは大きいと思う。だから、3曲目の“リザードマン”と、あとスコットが書いた8曲目の“Satellite”、10曲目の“Outer Rim”をあとから足して。ただ、作詞は全部、スコットも俺もコロナの影響が出始めたあとにやったので、あんまり経験したことない状況で書いた歌ではありますね。

―なるほど。その辺りは後ほどじっくり伺いたいと思います。戸高さんは、今作にどんな手応えを持たれていますか。

戸高(Gt):コロナの影響もあって、とにかくやりたいことを全部突き詰めようと思って。今のMONOEYESがやれることを全部やれた作品なんじゃないかなと思っていますね。出来上がってみて、「やりたかったことを遂にやっちゃったぞ」って感覚かな。そのやりたかったことを言葉にすることもできるんだけど、一方であんまり言葉にしたくないようなことも封じ込めることができたような気がしますね。

MONOEYESが5年間かけて体得したバンドサウンドの妙味。細美武士以外の3人の視点で掘り下げる

―たとえば前作の『Dim The Lights』は、細美さんのソロプロジェクトから始まったMONOEYESがバンドとしての肉体を確立して、この4人のサウンドと、今の時代に新しく響くロックバンドの在り方を追求した作品だったと感じているんですね。そして今作を聴いてみると、ガレージもありポップパンクもありオルタナもありR&B以降の匂いもあり、非常に音楽的に豊かだと思うんですが、前作からバンドのモードが進んだところがあったのか、どういう感じだったんですか。

戸高:単純に、作るからには自分たち自身にとって新鮮な音を出したいし、今回もそういうイメージを持って制作に入ったんですね。そのモチベーションは、コロナの影響を受ける大変な時期でも最後まで途切れなくて。むしろブーストされていったような感覚がありましたね。

スコット(Ba,Cho):でも確かに、今までとちょっとテイストが違うというか、以前のアルバムにはない感じの曲もいっぱい入っていて。たとえば最近は、シンプルなロックバンドーーギター2本、ベース、ドラムっていう編成がどんどん少なくなってるじゃない? でもこのアルバムで、ミニマムの楽器編成でもこんなにカッコいい音楽が出来るんだぞってことを示せた気がします。

―それは、この作品に臨む上でのテーマでもあったんですか。

スコット:どうだろう……さっき言ってくれた通り、1作目は全部細美さんがひとりで曲を書いていて、このバンドを組んだときには、ほぼアルバムが出来ている状態だったんですね。だけど、MONOEYESは5周年を迎えて、5年間ですごくタイトなバンドになったってことだと思うんですよ。それがMONOEYESのサウンド。この4人で出せるサウンドが、結果として幅に繋がってるのかな。

一瀬(Dr):そうだね。5年間のMONOEYESの活動、ライブをたくさんやってきたことがそのまま、曲の空気感に出てると思うんですよ。それに今回、4人はもちろん、レコーディングエンジニアやマスタリングエンジニアのチームとも、しっかりコミュニケーションを取りながら作れたんですね。『Interstate 46 E.P.』(2019年)からのチームなんですけど、「こういう曲にしたい」って4人でサウンド面と演奏面から吹き込んだビジョンをエンジニアチームがちゃんと捉えてくれるんですよ。それが、今回の楽曲のいいところ、キメ細やかなところに繋がってる気がしています。

―4人の音の間にある空気とか呼吸が立体的に伝わってくるサウンドだと感じるんですが、その辺りはご自身でも目指しているところだったんですか。

一瀬:当然ミックスではいろんなお化粧もするけど、その方向性がマスタリングまでブレないんですよ。要は1曲1曲に対して、サウンドもアレンジも全部ピントが合ってる状態で。もちろんアレンジが大事なのは当然だけど、細美くんとスコットが思い描く曲のイメージーー具体的なものというより、「言葉にしづらい雰囲気」までをちゃんと具体化できたと思うんですよね。で、それは何なんだろうって考えると、細美くんとスコットが各曲で目指してるところを、2人がそれぞれ持つ空気感まで含めてチーム全体で理解できていたってことだと思うんですよ。

戸高:そうですね。今回は、上がってくるデモの方向性も明確だったから。あとは、自分の持ってるストックの中からどんな絵の具を選ぶかってところに集中して作り込めたんですよね。それはギターだけじゃなくて、スコットならプレシジョンベースに持ち替えたり、僕もギターも新調して新しいサウンドを模索するのが楽しかったり。「こうするともっといいんじゃないかな?」ってことは全部試せた気がしますね。

一瀬:うん、だから一度綺麗に録ってからあえてサウンドを汚す作業もしてるし、「この曲は荒削りだから荒く弾こう」じゃなくて、丁寧に録ったものをミックスでギラギラした感じにすることもあって。何より僕自身も、ドラムとしてバンドの空気感を落とし込めたんじゃないかなって気がしていて。細美くんもスコットもデモの段階である程度作り込んできてくれるんだけど、歌のリズム、ギターのリズム、全体の雰囲気のリズム、それらの絡みの部分にこだわりが見えるものが多かったんですよ。

キックの裏のこの部分が肝になるとか、本当に細かいところまでディスカッションしたし、それこそコロナによって時間が出来たことで、なおさら突き詰められたんですよ。スッと聴いたら何でもない部分でも、「ここの返しのスネアがあるから推進力が出る」とか……難しいことは特にやってないけど、各フレーズの組み合わせの中で、「難しいことやってないのに複雑に聴こえて耳が楽しい」とか、「難しいのに難しそうに聴こえない」とか、豊富なアレンジができてるんですよ。

「自分が作ってきた作品をハードルとするなら、毎回それを超えることでワクワクしたいっていう意欲に尽きる」

―今のお話から考えると、4人の間にある空気感をサウンドに宿すことと同時に、その絡みから生まれる曲全体のリズムの部分にソングライティングの新しい肝があったんですか。

細美:新しい肝かどうかはわかんないけど、そもそもMONOEYESの楽曲に関しては、メロディーと歌詞だけじゃなくて楽器全体の絡みでグルーブを作ってます。作曲をするときは、その基本的な構造の設計図を書いてるって感覚ですかね。だからバンドでアレンジをしていく時には「あ、でもここにキックが入ってないと歌のリズムが成立しないんだよねー」みたいなポイントはあります。

なんか、車の設計とかに例えると、って言ってもやったことはないんですけど(笑)、ドラムがシャシーだとすると、ここが出っ張ってるのにはそこにはまるような形のボディ、まあ例えばギターとかでもいいんですけど、それを載せたいからそういうことになってるんだよね、とか。逆にそこのマウントなくしちゃったらエンジン載らないとか、アンサンブルとして考えてるんだよね。「バンドの空気」ってことに関しては、その設計図をちゃんと説明したら、あとはあんまり言うことがないんですよね。だから俺、一瀬が録音してるときとか正直あんまりプレイとか聴いてないの(笑)。そこは完全に信頼してるから。

一瀬:あ、そうなの?(笑)

細美:うん、聴いてない(笑)。だから曲の青写真があったっていうよりも、アンサンブルを組み立てるって部分は責任を持って仕事して、このバンドで鳴らすっていうだけなんだよね。それは一貫してると思う。

―“Bygone”のじっくりと落としたリズムだったり、“Fall Out”の16ビートだったり、今のお話を伺っていて、改めてリズムの新鮮さが今作の肝のひとつだと感じたんですが、今のお話で言う設計図のデザインの重点が変わったこともあったんですか。

細美:変わったって言うよりも、単純にたくさん曲書いてきてると、同じようなことをやっててもつまんないんだよね。だから自分が飽きないようにしたいっていう気持ちはデカくて。なんか今回は、1番と2番が全部一緒ってことにも飽きてきちゃってた(笑)。

だから自分から出てくるメロディーも含めて「他の形はないかな」っていうポイントを探すことには時間を割いたけど、それは「次のレベルにいこう」みたいな気持ちでもなくてさ、ただただ自分が作ってきた作品をハードルとするなら、毎回それを超えることでワクワクしたいっていう意欲に尽きると思うんだよね。

MONOEYESの音が物語るもの

―その高揚感やロマンが生まれているポイントで言えば、ロックバンドのサウンドを時代の中でどう刷新して響かせるか、時代性というハードルをどう超えていくか、という視点も含まれるものですか。

細美:うーん……これは質問に答えられているかわからないけどさ、めちゃめちゃ平和で経済的にもうまくいってるときと、今まさに戦争中だっていうときに作った曲は当然同じ曲にはならないじゃない? その両極だけじゃなくて、その間の状況もたくさんあって。自分も社会の一員として生きてるし、世の中を意図的に見て音楽をやっているっていうよりは、社会や政治、世界のことを知っていくことが当然、作品にも反映されるもんだと思ってる。

で、今の話で言うと……たとえば俺の作った車が走る世界が超危険だったら、窓は防弾にしようっていう発想が自然に出てくるよね。そういうふうに、音楽って社会から影響を受けるもんだと思ってるからさ。

MONOEYES“Bygone”を聴く(Apple Musicはこちら)

―影響を受ける以上に、音楽をはじめとする表現全般が社会の写し鏡であるとも言えますよね。

細美:だから、もっと気楽に生きられる世の中なら、気楽なアルバムができてるかもなとも思うんだよね。だけど今は、強さが必要な時代でさ。少なくとも俺の中では、自分が生きていく上での強さを自分で集めていくことが必要だなと思ってるので、そういう気持ちは曲にも詞にも反映されてるんじゃないかな。

―それこそ“Bygone”や“Fall Out”、あるいは“Outer Rim”などでは、世の中の喧騒や混沌、人と人が受容し合えない空気に対して自分はどう生きていくのか、どう抜け出していくのか、という態度が表明されているように感じましたし、その視線がアグレッシブで前向きなものになっているように思いました。

細美:うん。でも勘違いしてほしくないのは、そういう世相の影響みたいなものは、何作ってたって、多分メシ作ってたって勝手に入り込んでくるよね、って話で。やっぱり俺は歌が日常のエッセイになっちゃうのは嫌なんだよね。あくまで無自覚に作品に反映されてしまうっていう程度の話であって、曲はあくまで作品だから。だから俺の作品作りは常に、社会に対する何たるかってことなんかよりも、自分のマスターピースを作りたいっていう一心だけだよ。

細美:逆に、歌詞に俺のエッセイを書き始めちゃったなんて思ったら、書き直したくなるんじゃないかなあ。“Fall Out”の詞だって、こうして書き上げたやつをあとから眺めてると、やっぱり時代の中で人がユニフォームされていくことに対する反発とか、俺は一抜けるからお前らで勝手にやってろよっていう歌になってると思うんだけどさ、でもそれって俺個人の感覚っていうよりは、普遍的に追及され続けたテーマだと思うよ。

―そうですね。抑え込むものへの反発と逸脱。

細美:社会が人間を画一的にしていくことに対する反発みたいなものは、音楽であろうと映画であろうと絵画であろうと、延々と繰り返されて提示されている命題じゃん。時代が平成であろうと令和であろうと、昭和であろうと、その命題に対する取り組みっていうのは、様々なアーティストに委ねられてきたと思うんですよ。俺もその一翼でしかないし、俺が前向きになったとか、そういう単純なことでもないんだよね。

MONOEYES“Fall Out”を聴く(Apple Musicはこちら)

細美:結局、テーマとしては毎回、「人間が人間らしくあることって何?」みたいな部分で通底してるだけっていうか。なんなら、俺の楽曲全部がそうなんじゃないかな。だから誰かに向けたメッセージではないし、自分のエッセイでもなくて、詞になる言葉ってのは基本的に、歌が出てきた時点ですでに内包されているものってだけなんですよね。

「自分の一番近くにいる人を一番大事にできない人間はカッコ悪いなと思うようになってきた」

―はい。メッセージというよりは、ご自身のメロディーと歌そのものが持っているものをちゃんと翻訳して作品にしていくのが歌詞だと以前にもお話していただきましたよね。

細美:だって、社会に対して何か言いたいだけなら、活動家になったほうが早いでしょ。だから、もし歌詞を書いたり曲を作ったりすることで社会に影響を与えたいっていう側面が俺の中にあるとしたら、カッコいいアルバムで人のテンションを上げて、疲れてる人でもランニング行きたくなればいいなとか。それくらいなんだよね。

ただ、もし今の世界がユートピアみたいで、愛に溢れてて、人と人が助け合ってて、温暖化も災害もない状況だったら、俺の作る曲はもっとハッピーなものになってるかもなあ、って気はするね。

―細美さんご自身の、どこを見てもユートピアではない時代を生きる視点とはどんな形で表れてくるものですか。

細美:誰もがそうではないかもしれないけど、自分の一番近くにいる人を一番大事にできない人間はカッコ悪いなと思うようになってきた。誰に対しても平等に付き合う人間より、自分と距離が近いやつをちゃんと大事にできるほうが好き。好みの問題だけど。

―大きな視点、大きなユナイトよりも、目の前の人との間にある実感を大事にする生き方こそが、今のリアルな闘い方になってくる。

細美:俺の場合はどんどんその純度が上がってきてるのを感じるんだよね。単純に、生き残ってかなきゃいけないじゃん。仲間のためにも、家族のためにも。そのための強さは、今一生懸命かき集めてる最中だから。それが曲の中にも入ってくるのは自然だと思うし、俺がこの社会で生きている人間である以上、リンクする部分はあるのかもしれないね。

―自分の大事な仲間や生きている場所をちゃんと守れることが、今を生きていくための強さだと。

細美:物理的に体を鍛えるのも単純に強さだと思うし、あれもこれも大事で何も選べないから結局何も守れない、みたいな人間にはなりたくないからね。で、俺はそういう強さとカッコよさを仲間から学んできたつもり。もちろんバンドのメンバーも含めてね。みんなの喋り方や生き方を見て、俺に足りないものをいつも見つけてるっていう感じですね。

―それは細美さんがロックバンドを求め続ける根源的な部分ともリンクするお話のようにも思うんですが、ご自身ではどうですか。

細美:ロックバンドを求め続けるっていうか、俺はたまたま付き合ってた連中がバンドマンたちだったってだけだよ。根源的とかそういう話じゃないけれど、MONOEYESの場合は曲のパワーを最大限に活かして仕上げてくれるから、めっちゃ突っ込んで作曲できる。ソングライターとしてはそれほど幸せなことはないですよね。

MONOEYES“Nothing”を聴く(Apple Musicはこちら)

メンバーやエンジニアらとの緊密な制作によって、MONOEYESのサウンドはバンドとしてかつてない領域へ

―このバンドで培ってきた音楽性以上に、人生の中で培ってきた音楽への興味や高揚を全開放できる場所がMONOEYESというか。

細美:なんか大袈裟な話になってるけど(笑)。まあスコットと俺、ソングライターがふたりいるのも大きいんじゃない? スコットから“Borders & Walls”みたいなアイリッシュパンクが来るかもしれないし、“Roxette”みたいな8ビートが来るかもしれないし、ハードコアマナーなのが出て来るかもしれない。だけど、お互いの作ったものを組み合わせていくと、ひとつの塊になっていく。それは結構面白いんだよね。

俺が全曲1人で書き上げてたらこういうアルバムにはならないだろうし、打ち合わせも予想もしない中でお互いが必死に曲作った結果、創作の偶然性みたいなものが生まれる。その偶然性みたいな部分まで信頼できているし、楽しめてるから、俺は存分に自分のソングライティングを解放できるんだと思う。

MONOEYES“Iridescent Light”を聴く(Apple Musicはこちら)

―なるほど。“Fall Out”ではリズミカルな歌唱を獲得されていますし、あくまでダイナミックなロックサウンドの中でも、過去最も音楽的に芳醇なアルバムになっている理由もよくわかります。

細美:100のアイデアがあったとして、その上に、さらに500くらいの決断を経て曲は形になっていくからね。結局アルバムのどの部分を誰が、っていう話になると、完成した瞬間にはもうどうでもいい話だし、それが面白い。たとえば今回のアルバムだと、スコットが書いた4曲目の“Iridescent Light”が始まる瞬間が個人的には一番好きなんだけど。そういうことが起きるっていうのは、MONOEYESの作品を作るにあたってとても重要な偶然性なのかなと思っていて。

―“リザードマン”の疾走感に続いて、あのイントロでさらに光が差しますよね。偶然性を「制約のなさ」として存分に楽しめるのは、バンドへの信頼が強まったということなんですか。

細美:そもそも俺は信頼できないやつとバンドやったことなんてないよ(笑)。しかもこのバンドは俺がみんなに声をかけたところから集まってるから、そもそも大好きな人間しかいないし、プレイヤーとしても最高の信頼を置ける人だけで構成されてるよ。

その前提があった上で、さらにツアーを重ねることで生まれたものっていうのはーー誰かがコケそうになったらそいつを起こしにいくやつがいるのかとか、そういう部分の最高さを実感できたってことなんじゃないかな。で、そういう仲間と一緒にやれていれば、俺はいくらでもメロディーを書けるって思うんだよね。

―それは、R&Bをはじめ現行のポップミュージックを多分に消化しているソングライティングの新しさにもリンクする感覚ですか。

細美:俺は音楽をあんまりジャンルで聴いてないけどね。自分たちにとって新しいサウンドを作りたいっていうのは毎回思ってるけど、それは音楽的に新しいか古いかっていうポイントじゃなくて、根本はもっと原始的な高揚なんだよね。だって俺は今日本で何が流行ってるのかもよく知らないし、制作してる間は、世界のバンドやミュージシャンがどんな音楽を目指してるかなんて知らないで没頭するわけじゃん。でも1年くらい制作していたミュージシャンたちがある時期に揃って作品出したら、割とみんな同じ方を向いてることも多いよね。

きっとミュージシャンって単体で生きているわけじゃないし、音楽を含めた社会の流れで根底で繋がってるものなんだと思うんだよ。曲を作るっていうことも方法論云々じゃなくてさ、この世界で生きている人間としての野性だし、むしろ方法論なんてものはあっちゃダメだと思うんだよ、特にロックバンドはね。

「俺たちはいつだって、何を作ってるときだって、世界で一番カッコいいアルバムを作りたいと思ってるんだよ」

―溢れ出るものを純粋に表現したいし、だからこそ「制約がない」っていう言葉を使われるわけですよね。

細美:自分の肉体がどういう音を出したいか、何に反応するかっていうのに正直にやっていくだけだからね。もちろん、歳を取っただけ何をピックアップするのかは上手くなっていくとは思うんだけど、根本の野性から生まれてくるものは、このバンドでは特に無限だと思えてるんだよね。

―お話すると毎回思うんですが、今の時代では特にロックバンドの編成や音楽をある種の制限だと見る向きがある中で、それを無限だと言い切れるところに夢があると思いますし、だからこそ生まれた素晴らしいアルバムだと感じます。

細美:俺は音楽理論とかを勉強する機会はなかったけど、自分の好きなメロディーは野性的に探せる。スケールもコードフォームも知らないけど、「この音に鳴ってほしい」っていうのは常に頭の中にある。でも、ロックバンドなんてそういうもんでしょって思うんだよね。ドレミファソラシドがあって、白鍵の間に黒鍵があるくらいだけど、自分の頭に流れる電流みたいなもの、高揚を追い求め続けることで、むしろ新しいものは無限に作れるって思うんですよね。そこは今回のアルバムでもちゃんとやれた部分なんじゃないかな。

一瀬:そうだね。何かを更新しよう、ロックを刷新しよう、みたいなモードでもなく、ただただいいアルバムを作ろうっていうだけだったけど、いい曲を最高の形で聴かせるためのサウンドと楽器とアレンジが、ひとつに上手くパッケージングできてるのは間違いないと思う。だから結果として新しいものになっているなら嬉しいし、もっともっと突き詰めて作れるんだなっていうことが実感できましたね。

戸高:コロナによってスケジュールが真っ白になったわけですけど、その中でいろんなことを考えて、改めて時間は無限ではないっていうことを思ったし、いつまでバンドをやれるかわからないっていう当たり前のことを実感したんですよ。だからこそ、いいものしか残したくないって気持ちがさらに強くなって。もう余計なことなんかやりたくないし、カッコいいと思ったものを、カッコいいと思えるメンバーで、ピシッと刻みつけたい。今回はそういう思いが強くあったんですよね。だから無駄もないし、間違いなく今のベストですね。

細美:俺たちはいつだって、何を作ってるときだって、世界で一番カッコいいアルバムを作りたいと思ってるんだよ。この先も、作品を作るなら常にそこを目指すと思うの。誰かに負けてるつもりなんて端からないんだけど、このバンドを5年やってきたことで、今話してくれたような思いがより一層形にしやすくなったんだよね。コロナでいつも通りのツアーはできないけど、また時を重ねることによって、もう一歩、理想に近づけるのかもしれないし、そのモチベーションはずっと変わることがないと思います。

- リリース情報

-

- MONOEYES

『Between the Black and Gray』(CD) -

2020年9月23日(水)発売

価格:2,640円(税込)

UPCH-205601. Bygone

2. Fall Out

3. リザードマン

4. Iridescent Light

5. Thermite

6. Castles in the Sand

7. Nothing

8. Satellite

9. Interstate 46

10. Outer Rim

11. 彼は誰の夢

- MONOEYES

- イベント情報

-

- 『MONOEYES Semi Acoustic Live Tour 2020』

-

2020年10月1日(木)

会場:北海道 Zepp Sapporo2020年10月2日(金)

会場:北海道 Zepp Sapporo2020年10月10日(土)

会場:宮城県 仙台GIGS2020年10月11日(日)

会場:宮城県 仙台GIGS2020年10月24日(土)

会場:大阪府 Zepp Osaka Bayside

2020年10月25日(日)

会場:大阪府 Zepp Osaka Bayside2020年11月8日(日)

会場:広島県 広島クラブクアトロ2020年11月9日(月)

会場:広島県 広島クラブクアトロ2020年11月12日(木)

会場:愛知県 Zepp Nagoya2020年11月13日(金)

会場:愛知県 Zepp Nagoya2020年11月22日(日)

会場:熊本県 熊本城ホール シビックホール2020年11月24日(火)

会場:福岡県 Zepp Fukuoka2020年11月5日(水)

会場:福岡県 Zepp Fukuoka2020年12月1日(火)

会場:東京都 Zepp Tokyo2020年12月2日(水)

会場:東京都 Zepp Tokyo

- 『MONOEYES「Between the Black and Gray Live on Streaming 2020」』

-

2020年10月19日(月)20:00~

料金:前売券 2,500円 / 当日券 2,500円

受付期間:2020年10月3日(土)12:00~2020年10月26日(月)20:00

アーカイブ期限:2020年10月26日(月)23:59まで

- プロフィール

-

- MONOEYES (ものあいず)

-

細美武士(Vo,Gt)、戸高賢史(Gt)、スコット・マーフィー(Ba,Cho)、一瀬正和(Dr)からなるロックバンド。当初は細美のソロとして始動し、2015年6月にデビュー。同年に1stアルバム『A Mirage In The Sun』を発表。以来、全国ツアーをコンスタントに展開し、2020年9月23日に3rdアルバム『Between the Black and Gray』をリリースした。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-