日本アニメ史に残る金字塔『攻殻機動隊』シリーズの劇場公開作品第一弾『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の舞台となっているのは2029年。遠かったはずの未来に近づきつつある現在、『攻殻機動隊』シリーズが今もなお強い魅力を放ち続けている理由は何なのだろうか。

今回、シリーズの主題歌・挿入歌50曲がハイレゾで改めてリリースされるのに合わせて、『攻殻機動隊』のイメージを決定づけた映画2作品の音楽を手がけた川井憲次にインタビューを行った。川井は制作当時、どのような思いのもと世界が驚愕した異形の音楽世界を構築したのだろうか。当時の押井守監督とのやりとりを振り返りながら、今一度『攻殻機動隊』の魅力に音楽面から迫ってみたい。

押井さんの場合、普段とは違う考え方ができるのでおもしろいんですよ。

―川井さんが押井監督と初めてお仕事をされたのは、1987年の実写作品『紅い眼鏡』が最初ですよね。押井さんからは「(ドイツの作曲家、カール・オルフが手がけた大編成の交声曲である)カルミナ・ブラーナのような燃える音楽を作ってほしい」という指示があったと聞きました。

川井:そうですね。押井さんは音楽についてもすごく詳しいんですよ。『紅い眼鏡』の時はカルミナ・ブラーナを入れたカセットテープを持ってきてくれて、その場で聴きながら具体的なイメージを話し合いました。

ところが、家に帰るとそのテープがないんですよ、どこかに紛失してしまったみたいで(笑)。今更なくしたとは言えないし、最初に聞いたときの記憶を元にデモを作りました。音響監督の斯波さんにはそのデモを受話器越しに聞いてもらったんですけど、すぐに「いいね」と言ってもらえましたし、押井さんも気に入ってくれたそうです。

1987年に押井守監督作品『紅い眼鏡』で映画デビュー。『機動警察パトレイバー』『攻殻機動隊』『らんま1/2』など多数のアニメ作品に音楽を提供。『リング』『機動戦士ガンダム00』『GANTZ』などの映画や『科捜研の女』(ANB)などのテレビドラマも担当。その他、ゲーム音楽などにも音楽提供している。

―最初の段階から押井さんとはそこまでビジョンのズレがなかったということでしょうか。

川井:どうなんでしょうかね。もしかしたら押井さんは別のことを考えていたのかもしれないけど、結果的には「いいね」と言ってもらえていました。

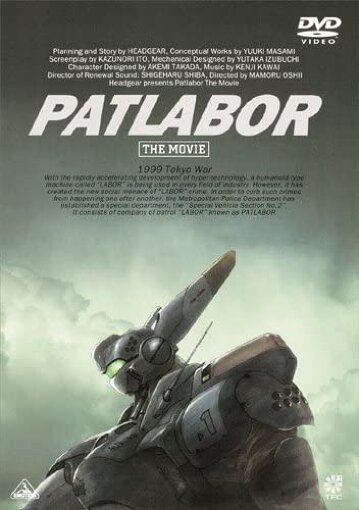

『紅い眼鏡』の次に『トワイライトQ 迷宮物件』(1987年)というアニメ作品でも音楽をやらせていただいたんですが、そのときはシンセに入っていたスティールドラムの音を使ったんですね。押井さんがそれを聴いて「これ、アリだね。この世界はおもしろい」と言ってくれて、それが(川井が音楽を手がけた押井監督作品)『機動警察パトレイバー the Movie』(1989年)に繋がっていくんです。

川井:あの作品では本物のスティールドラムを使ったんですけど、あの楽器の持つ不思議な虚無感というか、独特の空虚感を2人で開発できたという感覚があったんですよ。その意味でも『トワイライトQ 迷宮物件』は大きかったんです。

―スティールドラムはドラム缶を改造したトリニダード・トバゴの楽器ですが、そうした民族楽器にはそれ以前から関心があったんですか?

川井:特になかったんですよ。『機動警察パトレイバー the Movie』では民族系パーカッションの音が入ってますけど、それもたまたま買ったドラムマシーンに入っていたものだった。当時はひとつの機材を使って世界観を突き詰めていくという作り方をしていたんですが、当時はシンセやドラムマシーンに入ってる音のバリエーションも今ほど多くなかったんですよ。音の選択肢が制限されていたので、幅を広げるためにいろんな音を採り入れていたんでしょうね。

―1995年の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(以下、『GHOST IN THE SHELL』)の作品全体の音楽的方向性については押井さんとどのような話をしていたのでしょうか。

川井:超高度ネットワーク社会の世界で立ち現れるプリミティブなものを形にしたいとは押井さんと話していました。ただし、そこでテクノを持ってくるのは違うだろう、と。

押井さんは最初から「エスニックな太鼓でいきたい」と言っていましたね。それで、まずは民族楽器を買いにいくことになって、池袋の民族楽器フェアでタブラなどインドの打楽器を買ったんです。

―『機動警察パトレイバー the Movie』では、スティールドラムの音色がひとつのキーになっていたわけですが、『GHOST IN THE SHELL』の場合は太鼓だったわけですね。使用する楽器の選択が制作の第一歩になったと。

川井:そうですね。押井さんからは他の作品でもハープやコントラバスを指定されたことがあるんですが、そういうやり方をするのは押井さんだけです。通常であれば「こういう曲にしたいので、この楽器を使おう」という順番ですけど、押井さんの場合、「この楽器を使うからこういう曲にしよう」という順番。通常のやり方とはだいぶ違いますけど、普段とは違う考え方ができるので僕としてもおもしろいんですよ。

―『GHOST IN THE SHELL』の中で使われている打楽器はインドの打楽器だけですか?

川井:あとはパーカッション奏者の方に持ってきてもらった(西アフリカの打楽器である)ジャンベですね。とにかく和楽器は使っていないんです。

―和楽器を使わなかったのはなぜだったんでしょうか。

川井:なぜだったんでしょうね? 「和の音楽にする必要はない」ということは最初から考えていたんですよ。

『GHOST IN THE SHELL』のときはインドネシアのガムラン系の楽器であるとか、タイのゴングも使ってます。演奏方法にもこだわっていなかったし、とにかく「おもしろい音が鳴ればいい」という感覚でした。だから、演奏方法もきっと間違っていたと思います。

もちろん不安はありました。間違った楽器の使い方をしているので、全世界に恥をさらすことになるかもしれない。

―『GHOST IN THE SHELL』には中東風の弦楽器が入った“Nightstalker”という曲もありました。あの曲で使われていたのはどんな楽器だったんでしょうか。

川井:押井さんから「中国の秦琴みたいな音色が欲しい」という話があって。さんざん考えた末、ウクレレに三味線の弦を貼って演奏したんです。理想の音を求めていろんなことをやっていたんですよね。

―そこでいう「理想の音」とはどういうものでしょうか。

川井:まずは何よりも絵からインスパイアされるわけで、そこに合う音を探していくということですよね。当時はいろんな楽器を試していました。あと、『GHOST IN THE SHELL』ではシンセもたくさん使ってるんですけど、まずは太鼓が中心にあったので、太鼓と親和性の高い楽器を考えていくと、そうした民族楽器を使うことになったんだと思います。

―『GHOST IN THE SHELL』のなかで一番印象深いのは、やはり西田社中が参加している“謡”です。ブルガリアの伝承歌唱であるブルガリアンヴォイスを思わせる曲調でありながら、民謡の歌い手が歌唱を担当するこのテーマソングに当時驚いた記憶があります。ワールドミュージック的なエキゾチシズムやありがちな和風の情緒にも頼らず、新しい音楽が生み出されていますが、この“謡”はどのように作られたのでしょうか。

川井:太鼓だけで作品全体を表現しようと思ったら、さすがに無理があったんですね。リズムはモノクロの世界なので、そこに色をつけたくなった。それでブルガリアンヴォイスのイメージが湧いてきたんです。

ただ、普段ブルガリアの民謡をやっている方々には「譜面に書いたものを歌うことができない」と言われてしまって。どうしようかなと思っていたころ、『獣戦士ガルキーバ』(テレビ東京系テレビアニメ、1995年)の仕事でガルキーバ音頭みたいなものを作っていたんですね。

川井:お囃子を入れるためにスタジオに来ていたのが西田社中さんたちだった。それで『GHOST IN THE SHELL』のほうでも歌ってもらったら、それが抜群にかっこよかったんです。

―押井さんの反応はいかがでしたか。

川井:最初から「いいねいいね、これでいこうよ」という感じでしたね。せっかく民謡の歌い手の方々とやるんだったら、歌詞も大和言葉でいこうと。それで大和言葉の作詞をすることになったんです。

―メロディーはどのように考えていったのでしょうか。日本の民謡では「謡」のようにユニゾンで複数の歌い手が歌うことはあまりないですよね。

川井:そうですね。和声も日本の民謡ではありえないと思います。ブルガリアンヴォイスは一つひとつの声が近いクローズの和声なので、ヒントになった部分はあったのかもしれない。

ただ、コブシは日本の民謡のものなんですよ。録音のときにたまたまコブシが入ってしまったことがあって、「おもしろいからここを広げていこう」という話になったと記憶してます。

―レコーディングの際、アクシデント的に入ってしまったものをそのように広げていくことは、よくあることなんでしょうか。

川井:そうですね。歌手やプレイヤーとのレコーディングのときにはよくあります。エディットをしているときに半拍ズレてしまったんだけど、それがおもしろくてそのまま残したこともありますし。アイデアをプレゼントされた気持ちになりますね。

―『GHOST IN THE SHELL』では民族音楽的な要素が散りばめられているわけですが、民族楽器の演奏家を連れてきて、それぞれの伝統音楽を演奏してもらうというのは、ある意味簡単なことだと思うんです。

川井:前例がありますからね。

―反面、『GHOST IN THE SHELL』で試みられているのは、そういうことではないですよね。伝統楽器を使って新しい音楽の創作に向かっていった。しかも単に奇抜なものではなく、作品の舞台である2029年の都市における民族音楽といった感覚があり、そこに説得力があったと思うんです。だからこそ、世界中の人々が『GHOST IN THE SHELL』の作品世界にのめり込むことができた。

川井:もちろん不安はありましたよ。間違った楽器の使い方をしているわけで、全世界に恥をさらすことになるかもしれない。ただ、僕も押井さんも奇をてらったものをやろうという気持ちはまったくなくて。

最初からわけのわからない音楽を作ってやろうという発想があったわけではなくて。まずは民族楽器を鳴らしてみて、そこに別の音を重ねていくなかで、必然的にこういう形になっていったという感覚はありました。押井さんと2人だけでずっと作り続けていくので、ふと我に帰って「なんでこんな音を作ってるんだろう?」と思うことはありましたけどね。

『イノセンス』ではお祭りの混沌とした感覚を入れ込みたかったんです。

―では、『GHOST IN THE SHELL』の続編となる2004年の『イノセンス』で考えられていた音楽の方向性とはどのようなものだったのでしょうか。

川井:基本的には前作を踏襲しようということですよね。だけど、前作よりもアクションシーンが多かったので、前回が「静」なら、今回は「動」だという話は監督と最初からしていました。

―『イノセンス』では和太鼓が使われていますよね。ただし、前作同様、ありきたりな和風のテイストを演出するためには使われていない。サウンドトラックのライナーノーツで川井さんは、「いわゆるドーンという音ではなく、私の欲しいのはバン! というアタック音である」と書いています。そうした音を出すため、竹にビニールテープを巻いたものをバチとして使ったと。

川井:僕の地元である品川神社と荏原神社のお祭りがヒントになったんですよ。品川のお神輿には太鼓がついていて、叩きながらお神輿をもむんですね。

担ぎ方も独特で、担ぎ手がバラバラの方向を向きながら担ぐんです。だから、どこに行ってしまうかわからない。笛と太鼓でお神輿の動きをコントロールするんです。

―祭りのなかで太鼓が重要な役割を担っているわけですね。

川井:そうなんですよ。その太鼓でも竹にビニールテープを巻いたものをバチとしていて、アタックの強い音を鳴らすんです。僕はその音を子供の頃から聴いて育ったので、『イノセンス』ではその音を採り入れたいと思っていました。

―川井さんにとっては、その祭りの太鼓が音楽的なルーツとも言えるんでしょうか。

川井:そうですね。お祭りの時は商店街のいろいろな場所でお囃子もやってるんですよ。そこに神輿が通ると、2つのリズムが重なって不思議なポリリズムのようになる。

自分にとってはそれがおもしろくて、『イノセンス』ではその感覚も採り入れたいと思っていました。お祭りのある種、混沌とした感覚を入れ込みたかったんです。

―『イノセンス』では75人の民謡の歌い手とレコーディングされています。『GHOST IN THE SHELL』のバージョンアップ版とも言えると思うんですが、このアイデアはどのように出てきたのでしょうか。

川井:『イノセンス』のときは予算的に余裕があったので、押井さんは何か派手なことをやりたいと言っていたんです。「じゃあ何をやります?」と聞いたら、民謡歌手を100人集めようと(笑)。それで西田さんに相談をして75人の歌い手を集めてもらったんです。前例のないレコーディングだったし、やっぱり大変でしたよ(笑)。

―『イノセンス』ではジャズシンガーである伊藤君子さんの歌も独特の余韻を残しますね。『イノセンス』といえば伊藤さんの歌声を思い浮かべる方も少なくないんじゃないかと思います。伊藤さんが歌声を披露している2曲のうちの1曲、“River of Crystals”では作曲と編曲を川井さんが手がけていて、作詞は坂本美雨さんが担当しています。

川井:押井さんから「ジャズの曲が欲しい」と言われて書いたのがこの曲でした。押井さんはジャズが好きなんですよ。パット・メセニー(アメリカのジャズギタリスト)が好きみたいで。

―川井さんもジャズから影響を受けていらっしゃるんですか。

川井:僕はもともとジャズ畑ではなかったこともあって、せいぜいフュージョンまで。どちらかというとロックやポップスで、もともとバート・バカラック(作曲家、ピアニスト、歌手として知られる)が好きだったんです。

―“Follow Me”はジャズシンガー伊藤君子さんのアルバムにも収録されていた楽曲ですが、川井さんがアレンジし直したものが使用されていますね。

川井:この曲は(本作のプロデューサーである)鈴木敏夫さんのアイデアだったんです。作品中の他の曲と地続きにするために僕がアレンジをし直したという形だったと思います。

「監督のイメージを具現化する」それが僕の仕事なんです。

―今回、この2作品の楽曲の一部がハイレゾとして改めてリリースされるわけですが、そのことについてはどう思われますか。

川井:作ってから随分経つのに、またみなさんに聞いてもらえるかと思うとうれしいですよね。今回聞き返してみて「なんで当時こんなものを作ったのかな」と思いました(笑)。

川井:順を追って思い返してみれば、太鼓がまず最初にあって、そこから作っていったことは分かるんだけど、とにかく無我夢中でやってましたから。

あと、当時よくああいう音でOKをもらえたらなと思いました。当時周りを見渡してみてもあまりない種類の音だったし、押井さんと僕はすごくいいと思っていたけど、「周りの人はどう思うんだろうね?」とずっと言ってたんですよ。

―おふたりが理想とするものを突き詰められる環境が整っていたわけですね。

川井:そうですね。押井さんは「こういう音じゃないといけない」と決めつけないんです。

例えば押井さんからあるアイデアが投げられて、それを形にしたとしますよね。「なるほど、そういう形にしたんだね。だったらこうするのはどうかな」という、すごくポジティブなやりとりができるんです。

―ダメ出しのようなこともないのでしょうか?

川井:ないですね。もちろん僕が押井さんのアイデアをしっかり理解できていなかったときは細かい直しが入りますけど、根本的な部分に関してはすごく受け入れてくれる。ありがたいですね。

―川井さんが手がけられた『攻殻機動隊』の2作品は作品だけでなく、音楽そのものも世界中で愛されてきたわけですが、その理由は何だと思われますか。

川井:分かりません(笑)。作っていた当時も「これを世界に向けて発信していくんだ」という意識を持っていたわけではなかったですし。

押井守監督をはじめ、士郎正宗さんの原作や伊藤(和典)さんの脚本に先見性があったということだと思います。それに沿って、僕は必要な音楽を作るという仕事をやっていたわけですから。「監督のイメージを具現化する」それが僕の仕事なんです。

- リリース情報

-

- 『攻殻機動隊 superb music high resolution USB』

-

2021年1月20日(水)発売

価格:16,500円(税込)

VTEL-1プリレコーデッドUSB:金属製ケースにロゴ刻印、紙製BOX入り

- 『攻殻機動隊 superb music SHM-CD』

-

2021年1月20日(水)発売

価格:8,250円(税込)

VTCL-70007~11SHM-CD:金属製丸缶入り

- プロフィール

-

- 川井憲次 (かわい けんじ)

-

1987年に押井守監督作品『紅い眼鏡』で映画デビュー。『機動警察パトレイバー』『攻殻機動隊』『らんま1/2』など多数のアニメ作品に音楽を提供。『リング』『機動戦士ガンダム00』『GANTZ』などの映画や『科捜研の女』(ANB)などのテレビドラマも担当。その他、ゲーム音楽などにも音楽提供している。

- フィードバック 38

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-