日本とも距離が近い台湾。しかし、2020年とともに本格化した新型コロナウイルスの流行は、海をまたいでの移動を困難にしている。中には「はやく台湾に行きたい!」と熱望してる人も少なくないだろう。筆者もその1人だ。とはいえ、IT技術が普及した現在は、SNSで連絡を取り合ったり、各種配信メディアによって、日本にいながら最新の海外作品に触れたりすることも容易になっている。離れていても、近くに感じる。そんな時代が今なのだ。

感染の抑え込みにいち早く成功した台湾では文化芸術の分野でも、コロナ以降の展望を持って活動を始めている。昨年創設された「文化內容策進院(Taiwan Creative Content Agency)」(通称、文策院 / TAICCA)は、民間と共同しながら台湾発の文化コンテンツの海外発信に力を入れている。同院の代表である丁曉菁(ディン・シャオジン)董事長に、コロナ以降の台湾カルチャーの成長、そして魅力について聞いた。

台湾大学哲学学科卒。長年にわたって社会問題を取り扱う、数多くの映像制作に携わる。元ジャーナリスト、ドキュメンタリー映画監督、公共テレビ(公視)の取材班チーフ / プロデューサー。公共テレビに8年務め、数多くの斬新な台湾ドラマを世に送り出した。受賞歴多数。文化部政次長に在任中、台湾のコンテンツ産業の振興計画と関連法案を推進し、旧空軍総部にて「台湾コンテンポラリー・カルチャー・ラボ」を立ち上げる。2019年5月、文策院の董事長に着任。官民共同による総合的な計画の策定と分野横断的な取り組みを行い、国際展開をバックアップすると共に、台湾ブランドの確立に寄与している。

商業的な作品にも拡大している、台湾のカルチャー支援策

―まずお伺いしたいのは、「文化內容策進院(TAICCA / 以下、『文策院』)」についてです。2019年に設立されたばかりだそうですが、現在の台湾でどのような役割を期待されているのでしょうか。

丁:文策院は、民間のコンテンツ制作者や産業界からの声を受けて成立した組織です。台湾は表現や政治において民主性を重視しており、それはクリエイティブの創作においても同様です。ですが、ITや製造業に比べてクリエイティブ関連の企業は規模が小さく、また台湾発の、台湾らしい物語や作品を海外に向けてアピールするには多くの課題があります。そういった、まだ成長過程にある台湾の文化コンテンツ産業を束ねて生産性を上げ、海外に発信していこう、というのが文策院のメインミッションです。

―主にどういったジャンルをバックアップしているのでしょうか?

丁:放送コンテンツ、音楽産業、アニメ、コミック、ゲーム、ファッション、アート産業など。さまざまな面で各ジャンルをバックアップするのはもちろん、国際市場に接続するためのロードマップを共有したり、共同出資や、橋渡し役として共同制作を促す役目も積極的に行ったりしています。

台湾には文化部(日本における文部科学省に相当)と呼ばれる組織がありますが、商業的な活動の支援は行なっていませんでした。文策院では、その制限を取り払って我々が民間企業の出資者になることもできるのです。

―具体的に支援を行なっている、これから行おうとしているコンテンツにはどのようなものがありますか?

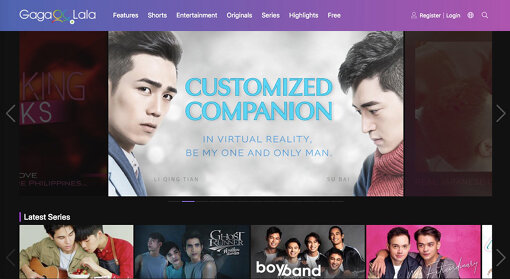

丁:たとえば映画やテレビドラマで言うと、LGBTQに焦点を当てたアジア初の台湾発ストリーミングサービスである『GagaOOLala』です。同サイトは、世界的にもアクセス率が高まっていますが、やはり、同性婚が台湾で認められた背景が大きく影響していると思います。社会的背景の変化によってマーケットが拡張し、作品も世に出やすくなったというのは、現在の台湾を象徴する現象と言えるのではないでしょうか。

丁:最近Netflixで話題になっている2018年のテレビドラマ作品『子供はあなたの所有物じゃない』では、グローバル社会が進む中での親子の問題を描いた作品として話題になりました。また、現在台湾で劇場公開中の『親愛的房客(Dear Tenant)』は、ゲイの男性2人とその息子の物語で、今年の『金馬奨』(1962年に創設した中華圏を代表する映画賞)を席巻した話題作です。こういった作品が大きな賞を獲得し、観客にも大いに歓迎されているところに文化的土壌の成長を感じていますし、今後もこういった作品を積極的に助成していきたいと思っています。

コロナ以降の文化交流を視野に開催された商談会。その成果は?

―文策院が設立したあと、世界的に猛威をふるったのが新型コロナウイルスです。台湾の感染対策は世界的に見ても、ひときわポジティブな効果を発揮したと思いますが、台湾のカルチャー界への影響はいかがでしたか?

丁:初期においては、台湾が受けたコロナの影響は他国同様に大きなものでした。密集を避ける、店舗の営業を停止する、劇場をクローズする……そういった対策の中で映画産業や音楽、パフォーミングアーツも大きなダメージを負いました。文策院では文化部と協力して、芸術・文化関係者の支援政策を打ち出しましたが、これは日本や他の国々も同様の動きであったと思います。

しかし台湾が特徴的だったのは、実際にコロナの影響を受けた個人や団体の助成・支援にとどまらず、コロナの状況を逆利用して、作品や会社をグレードアップさせるような前向きな計画も同時に推進した点です。

その施策として行われたのが、「文化内容科学応用創新産業旗艦計画」です。台湾は幸いにも上半期で感染の抑え込みに成功し、2020年の後半には日常の生活が少しずつ戻ってきています。そこで、私たちは海外に向けてなにかをしたいという台湾の作品や会社に積極的に助成を行ったり、コンテンツの内容そのものの開発を支援したりしています。

―感染確認者数が世界最大となっているアメリカでは、映画やテレビドラマの撮影は再開していますが、全面的な劇場での新作公開には至っていません。日本はもう少し状況は緩やかですが、公開延期になっていた話題作が公開されるのはようやく来年から、というところです。

台湾が驚異的なのは、コロナ以降の文化交流を視野に入れ、海外向けのコンテンツマッチング商談会である『TCCF(Taiwan Creative Content Fest)』を行なったことです。手応えや成果はいかがでしたか?

丁:感染拡大の抑え込みに成功したこともあり、台湾では先ほど言った『金馬奨』や『TCCF』を行うことができました。とはいえ、コロナの流行がそうそう収まらないのも理解していましたから、今回の『TCCF』では現地での展覧会とオンラインの両輪で進めようというのが当初からのプランでした。

反応は非常によくて、6日間で7万人以上(71185人)の来場者が訪れ、コンテンツマッチング商談会の数は昨年の4685人と比べ、6185人と成長しました。好成績の理由には、コロナ禍での移動できない時代状況もあると思いますが、台湾への関心の高まりもあるように思います。映画や漫画といったコンテンツは、その文化を理解するためのもっとも優れた方法の1つですからね(笑)。

―今年の『TCCF』でとくに反応のよかったことはありましたか?

丁:もちろん一つひとつのコンテンツを紹介する場ではあるのですが、今回の『TCCF』が昨年と大きく変わった点として、3つのテーマを設定し、コンテンツが台湾の未来図を提示するような、ある種のインスタレーション空間を目指した点です。

各コンテンツでは、ゲームセンター風の展示会場で、ゲームを行うことで小説や映画のストーリーを手にいれていく「始多利交易所(Story Exchange)」などの反応がよかったです。

丁:また、コロナ禍で開催中止になった『SXSW』(South by Southwest、毎年3月にテキサス州オースティンで行われる他分野イベント)で展示する予定だった「Taiwan Hype」は、台湾の伝統文化と宗教をデジタルメディアによってミックスしました。「RE:眾感未來(Human Touch - A Closer Future)」は、伝統的な太鼓と舞踏をミックスした「優人神鼓(Uシアター)」や、シンガーソングライターの安溥(アン・プー)のパフォーマンスをVRとして融合しました。

丁:日本とのつながりでも嬉しい成果がありました。日本国内のキャラクターライセンスビジネスを推進する「CBLA(一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会)」との覚書を結べたことです。これまで台湾にはアニメーション制作に関わる協会がなかったのですが、CBLAとの関わりによって、台湾のアニメ、コミック、ゲームという個々に分かれていた生態系が、より統合的に発展していくだろうと期待しています。

複数の民族、文化が混交した歴史を作品に反映。台湾らしさとは、多様さ

―丁董事長は最初に「台湾発の、台湾らしい物語や作品」を発信していくには課題が多い、台湾のブランド力がまだまだ曖昧である、とおっしゃいました。文策院の立ち上げや『TCCF』の成功で、展望は見え始めたのでしょうか?

丁:台湾発のコンテンツのアイデンティティーを考えるためには、台湾が歩んできた特殊な歴史への理解こそが求められると私は考えています。

―歴史ですか? 現代的なアニメやコミックのトレンドからすると意外な指摘に思えます。

丁:400年前、台湾には最低でも16の原住民族がいました(※)。各集落の民族はそれぞれの言語、宗教を持っていました。その後、清朝時代の中国からたくさんの移民が台湾に渡ってきて、原住民と融合していきます。さらに日本統治時代には、大量の日本人がやって来て、日本文化も流入します。そして戦後には国民党政府が中国からやって来て、同時にさらに多くの外省人が台湾に住みました。

最近では、新住民と呼ばれるベトナム系、インドネシア系の方々の人口も増加しています。こういった民族の混交は、台湾という地層がそれぞれ異なる土壌の積み重ねで出来上がっていることを意味しています。つまり、ものすごく多様なのです。

さまざまな文化と歴史が共生、共存しているという社会的意識をみんなが共有したうえで成り立っているのが台湾であって、それはクリエイティブ産業にも大きく影響していくでしょう。たとえばビジュアル面では、どのような文字を選ぶか、色を選択するか。そういった細かなところに歴史的背景が滲み出し、創作の多様性を生み出します。それはときに、他の国々の人から見て懐かしさを喚起するものかもしれませんね。

―以前別の取材で、『浪漫台三線藝術季(ROMANTIC ROUTE 3)』という台湾の客家(ハッカ。客家語を話す台湾の主要なエスニックグループの1つ)文化に特化した地方芸術祭を知ったのですが、日本の田舎町を思わせるような懐かしさをたしかに感じました。

丁:そういった様々な取り組みを通じて、台湾はアジアでも稀に見るほどの頻度で「台湾とはなにか?」を問い続けているんですね。それは、台湾自体がそもそも持っているアイデンティティーでもあるからです。消化し、再整理し、新しい作品に落とし込む。その中で台湾人の共感、共鳴を呼ぶ循環を作っていくのが、「台湾らしい」コンテンツの1つの特徴になりえるのではないでしょうか?

―この数年の文化や社会的事件を思っても、本当にダイバーシティの時代へと世界は向かっていると感じます。欧米においてもアジア系の監督が大活躍していたり、異なる文化圏の中で自分のアイデンティティーを問うような映画、ドラマも数多く作られたりしています。そういった中で、台湾はそれ自体が「ダイバーシティ」というアイデンティティーを持っていて、それをこれからの未来に向けて推し進めていこうと考えているのですね。

丁:『TCCF』で行なった「Taiwan Hype」のテーマがまさにそれでした。台湾は島であるがゆえに、歴史的な変遷の中で多かれ少なかれ諸外国と文化を共有しながら発展してきました。

たとえば映画を例にあげれば、日本映画の巨匠、小津安二郎監督(1963年没、代表作に『東京物語』)の映画を侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督(台湾の映画監督、代表作に『悲情城市』)が見て、強い影響を受けたと発言しています。現代に目を移せば、是枝裕和監督は今年の『金馬奨』のプレゼンターとしてやって来てくださいましたが、是枝監督は若い頃に侯孝賢作品を見てインスパイアされたとおっしゃっています。

映像表現は、とてもストレートに心に伝わるメディアですが、そこでも日本と台湾のあいだには共感力があるのです。お互いが影響し合えるということは、台湾にとって非常に重要なことなのです。

※「原住民」の表記に関して:「先住民」は、中国語ですでにいなくなってしまった人という印象を与えてしまうことから、台湾では自称として「原住民」という呼称が定着している。

台湾の「今」がわかる。マンガや映像作品などのカルチャー

―台湾ではいまどのようなカルチャーが盛り上がっていますか? あるいは丁董事長が個人的にハマっているものでもよいのですが(笑)。

丁:仕事の関係上、毎年、大量の作品を見ていますが、それは難しい質問ですね(笑)。年々、これまでの枠組みを取っ払った作品が生まれていますから、1つに絞るのは難しい。しかし、がんばってお答えしてみましょう!

そうですね……たとえばマンガの例をあげると、これまで台湾で描かれるものは、日本マンガの影響の色濃いものが多くありました。ですがここ数年で、台湾ならではのオリジナリティーが見受けられるようになったと感じます。

『第11回金漫奨』(台湾で発表されたマンガ作品を顕彰するアワード)で受賞した作品の中には、台湾らしい内容だなと思うものが多いです。東京に拠点を置く台北駐日経済文化代表処台湾文化センターが立ち上げた、2020年の「台湾漫画夜市」のサイトでは、多くの台湾人マンガ家を紹介しているので、ここから台湾マンガ界の今の空気が感じられると思います。

それからドラマですと、吉田修一先生の小説を日本と台湾の共同制作で映像化した『路(ルウ)~台湾エクスプレス~』も興味深いですね。台湾高速鉄道が開通するまでの史実を元にした作品です。

―NHKでの放送を、私も楽しく見ました。鉄道をテーマにした台湾と日本の近過去がわかる内容で新鮮でした。お話をうかがっていて思ったのですが、台湾の文化戦略は商業的な視点を持ちつつ、つねに歴史や民族性、社会的少数者といった多様なアイデンティティーに関わる領域を大切にしているのが印象的でした。そして、それが作品や政策においても、ある一貫性を保っているのが聞いていて気持ちよく思います。最後に、まだまだコロナ禍は収まっていませんが、2021年に向けた、日本での文化発信の展望をお伺いしたいです。

丁:前回私が日本を訪ねたのは、誠品生活(台湾発のカルチャー体験型店舗)と有隣堂が共同して「誠品生活日本橋」をオープンした時期でした。そこで見たのは日本の人たちが台湾のデザインや料理(それこそタピオカミルクティーもそうですね!)を楽しんでいて、「日本で台湾の食や文化が歓迎されている」と嬉しく思いました。また、紀伊国屋書店では台湾セレクションという特設コーナーまであって、翻訳されたマンガや文学が並んでいるのも嬉しい驚きでした。

これらをもっと大きな流れに成長させて、日本のさまざまな場所で台湾のコンテンツを知っていただく、手にとっていただく機会を作っていきたいと考えています。それは、マーケットの成長のみならず作品の可能性を押し広げるものにもなるはずで、そのための協力を、私たちはもっとできると考えています。

- リリース情報

-

- Taiwan Creative Content Agency

-

昨年11月に設立した台湾文化コンテンツの産業化、国際化を促進する独立行政法人。台湾ドラマなど放送コンテンツ、音楽、アニメーション、キャラクター、映画などのコンテンツの普及と、ビジネスの活性化を目的に活動する。

- プロフィール

-

- 丁曉菁 (ディン シャオジン)

-

台湾大学哲学学科卒。長年にわたって社会問題を取り扱う、数多くの映像制作に携わる。元ジャーナリスト、ドキュメンタリー映画監督、公共テレビ(公視)の取材班チーフ / プロデューサー。公共テレビに8年務め、数多くの斬新な台湾ドラマを世に送り出した。受賞歴多数。文化部政次長に在任中、台湾のコンテンツ産業の振興計画と関連法案を推進し、旧空軍総部にて「台湾コンテンポラリー・カルチャー・ラボ」を立ち上げる。2019年5月、文策院の董事長に着任。官民共同による総合的な計画の策定と分野横断的な取り組みを行い、国際展開をバックアップすると共に、台湾ブランドの確立に寄与している。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-