ROTH BART BARONという日本のバンドがいる。東京都目黒区生まれの三船雅也を中心としたこのバンドは、2020年10月に『極彩色の祝祭』というアルバムを発表した。日本語とメロディーがひとつの塊になった歌、繊細に震えながらも芯の強さが際立つしなやかな声、ギターや管弦楽器、ピアノ、打楽器類、シンセサイザーやエレクトロニックな音を重層的に聴かせるアンサンブル、心地よくズシンと身体に響くドラム……本作にある身体の奥底から湧き上がるようなプリミティブな音楽のエネルギーに触れて、「新しい日本の音楽の誕生に立ち会えて嬉しい」と無邪気ながらに思った。

ここでふと「日本の音楽」とは何だろうか? ということを考える。東京に生まれ育ち、「ふるさと」という郷愁を寄せる場所を最初から持たなかった三船自身にとって、自らがどこに立っているのか、どこから来たのかということは、音楽表現をする以前から自覚的にならざるをえない問題だった。歴史に触れ、海外を見渡し、考え続けた結果、三船はその答えを自らの中に見出そうと深く深く潜っていく。実際、12月に行われためぐろパーシモンホール公演も、このROTH BART BARONという名前も、三船の生きてきた記憶や物語と分かち難く結びついている。

三船は自ら音楽の立脚点に対して、最初から自覚的だった。その歩みの先で生まれたのが『極彩色の祝祭』であるとしたら、この音楽のエネルギーの背後にあるものは一体何なのだろうか? そんな疑問を抱えて、三船雅也と話をしてきた。

シンガーソングライターの三船雅也が2008年に結成した日本のインディーフォークバンド。自主制作にて3枚のEPをリリースしたあと、5作のフルアルバムを発表。『FUJI ROCK FESTIVAL』や『SUMMER SONIC』など大型フェスにも出演。また、中国・台湾・モンゴルを回るアジア・ツアーや、NYやボストンなど北米7都市を回るUSツアーなど、海外でのツアーも精力的に展開。2020年10月、最新作『極彩色の祝祭』を発表した。

曼荼羅、カラフルな死後の世界、土着的な荒々しさ……ROTH BART BARONが「極彩色」という言葉に込めたもの

―アルバム『極彩色の祝祭』について、「極彩色」って言葉をこのタイミングで使ったのはどうしてですか?

三船:コロナで色をなくしていく東京の街を見ながら、ふとチベットの曼荼羅がなんとなく浮かんだんです。あの世には荘厳でカラフルな世界があるという考えとか、日本でも飢饉とか疫病が流行ったときに仏教に向かっていった歴史とか、そもそも「死んだら楽になれます、来世でがんばろう」みたいな仏教的な教えって何だろうって考えてて。

「あの世がカラフルなのはわかったけど、どうやったら僕らは色を取り戻せるだろう」ってことを思ったんです。もっと自分たちの心に直接訴える言葉や音、アイデアで、力強く世界を彩っていく感覚を共有するときにどんな言葉がいいだろうって考えたときに「極彩色」って言葉が出てきた。

三船:上野の国立博物館にある土器を見るの好きなんですけど、縄文時代も色づかいとか、パターンもすごく派手で。そういう日本の荒々しい土着的な感覚、都市が形成される前の日本にあった感覚は、何かヒントになりそうだってバンドをはじめたときからすごく考えてたことで。

―その荒々しい土着的な感覚というのは?

三船:荒々しいところに日本があると感じることがあって。作品とのバランス感覚、その荒々しさに、歪められない日本像があるんじゃないかって思うんです。岡本太郎さんもその派手さに影響を受けてて本も書いてるんだけど(1956年に光文社より刊行の『日本の伝統』)。でもそういうことを、「縄文土器なんです」ってみんなに言っても絶対わかんないじゃん(笑)。

―たしかに(笑)。

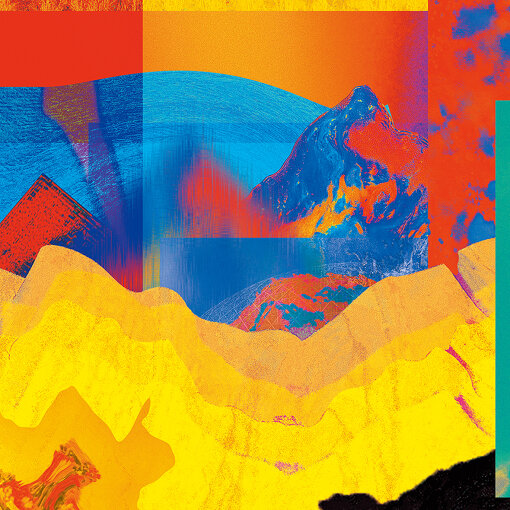

三船:あと、ペストが流行ったときにニュートンが太陽の光をプリズムで7色に分解したってことも、すごく自分の中にアイデアとしてあって。それを現代風に、自分たちなりに再アプローチしようと考えて、Photoshopやデジタル機材を使ってグラフィックとか写真をコラージュして、色塗ったりってことを何かに取り憑かれたように家でずーっとやってたんです。今回のアルバムのアートワークや歌詞カードはその中から相応しいものを選んでいきました。

「日本も曖昧になってきたから、『幻想じゃない?』って思う」

―『極彩色の祝祭』のジャケット見たとき、「極彩色って、いろんな色があるってことなのかな?」と思ったんです。日本って単一民族国家だって言われがちだけど、北海道の人と沖縄の人は違うし、移民の方とか様々な人がいるわけじゃないですか。そういう状況に対するアティテュードとして「極彩色」っていう、解釈が多様にできる色を持ち出したのかなと早とちりをして(笑)。

三船:いや、そういう目線もあると思いますよ。俺が見ている赤色が山元くんの見てる赤と同じとは限らないし、想像する世界は人それぞれだと思うし。多様化する社会や人間たちの自由な心を大切にする今の感覚を思うと、それは当然意識せざるをえないことで。

たしかにみんな「日本人であること」を漠然と信じていますよね。でももともと日本列島には、アセトアルデヒドを分解する酵素を持ったお酒に強い人種が多いけど、大陸との交流によってお酒が飲めない遺伝子が持ち込まれたっていう仮説もある。多様な色、多様な人種、というのは、すごく意識的です。そう考えると僕には大陸の血は入ってるし、「じゃあどこまでいったら日本人なのか?」って話は、もはやナンセンスで。

NIKEのCMに怒っていらっしゃる方がいっぱいいるらしいけど、その怒りももっともだと思う。自分が信じてたものが瓦解するときは怖いから。でも僕らはもとから混ざりものだし、いつからその神話を信じてたんですか? っていうか(笑)。

―それくらい日本っていうものが漠然としている。アイデンティティを確認できないから自分と違う人をはじきだしてしまうってのが、日本の排他主義者の心理的な背景なんだろうなということは自分も考えます。

三船:漠然と存在する「日本的な何か」みたいなものが心の中になぜか存在してて、僕たちはそこに随分振り回されたり憤ったりしてるわけだよね。案外その眼鏡を外せばもっと自由になれる気がする。

ROTH BART BARON“000Big Bird000”を聴く(Apple Musicはこちら)

三船:そのときに極彩色って言葉もそうだけど、真っ白い光はいろんな色から構成されていることと同じで、日本人って一言で言ってもみんな全く違うんですよね。マスクしたくない人もいるし、しなきゃ不安だって人もいる。「全然違うんじゃないですか?」ってクエスチョンも込めていた部分はあると思います。最近、僕は「日本の」って枕詞には全然興味がなくて(笑)。日本も曖昧になってきたから、「幻想じゃない?」って思う。

ドラムセットを「太鼓」と捉え、8ビートを用いず、特殊な編成でバンドを構成している理由

―三船さんは極彩色を「loud colors」と訳してるじゃないですか。

三船:翻訳言葉がないんですよ、極彩って。extremeとかあるけど、「過激な」みたいなニュアンスだから「loud colors」でいいなと思ってる。

―言葉遊びじゃないんですけど、WWWでのリリースライブを観て、音楽的にもラウドだなと思ったんです。フロアタムをドコドコ打ち鳴らしていて、プリミティブなパワーを感じて。

三船:(笑)。僕らはドラムセットを太鼓と捉えているんですよ。リズムに関しては、最初から8ビートをやらないバンドになろうと思っていました。8ビートって時点で、もはや海外のコピーのコピーで何倍も薄まってるから。それに僕らはいわゆる普通のバンド編成じゃないし、よく聴いてると全然おかしいことがたくさん起きてて。

ROTH BART BARON“K i n g”を聴く(Apple Musicはこちら)

―ベースレスなうえに、トロンボーンが2人いるのが基本編成って時点で他にないですよね。

三船:その「編成」って概念を再定義しないとダメで、一つひとつに理由がないと意味がないっていうか誰が何のためにやってるのかわからなくなるから。それは全部のことに繋がっているし、すごく意識的ですね。いわゆるホーンを曲の彩りのために何曲かだけステージに出て来てもらうんじゃなくて、もっと有機的に音を使えないかということはすごく考えてました。楽曲の根幹として、ハーモニーのレイヤー感をホーンで担えないかみたいなことですね。

―ホーンは装飾音ではないと。日本でやるバンドの音楽ものに対してアップデートを試みようとしてる結果が、今のROTH BART BARONのバンドセットであるって言い方ができる。

三船:そうですね。普通のバンドって固定概念から一度離れてみたい。「これがバンドなの?」って言われたら、いわゆるその「バンド」ではないんだけど、音楽を出す共同体としてはバンドだって言えるようなイメージです。固定概念として当たり前に引き継いでるものを、構築し直すっていうことを一つひとつ意識的にやっていますね。

ROTH BART BARONの音楽的強度の背景にあるもの。そもそも「日本の音楽」とはどういうものだったか、というところから考える

―「日本の」って枕詞に興味はないとおっしゃったそばからですけど、日本のローカル性やアイデンティティを自分たちで理解しないことには、日本の音楽を海外のリスナーにユニークに感じてもらうことができないんじゃないかということを考えるんです。日本のポピュラー音楽って、いかに海外の音楽を受容して、再解釈し、提示してきたかという歴史だと思っていて。「0から1で新しいものが生まれた」というわけではないというか。

三船:あー、なるほど。たしかに、そもそも日本の人たちが0から作ってきたものは少ないってことは、音楽を通しても、自分のキャリアを通しても気づくことがあって。日本の建物、建築様式とかもそうだけど、仏教も最初は大陸から輸入してきたものですよね。でも、あるとき日本人はもらってきた1を、2とか3にする能力に長けてることに気づく。ソニーやパナソニックの製品もそうだし、俺ら個人にはどうにもできない大きな流れがあるってことは考えていました。

―それは日本的な文化の特徴ですよね。ローカル性ではないかもしれないですけど、そういう武器もキャラクターとしてあるなと思います。

三船:そうそう。実際、音楽もそうで。日本にもルーツミュージックは古くからあれど、すごくシンプルなもので、もちろん西洋音階は持ち合わせてなかったし、楽器も三味線、太鼓だった。そういうものにずっと馴染んできたけど、突然、明治に音楽教育がはじまって。たとえば”蛍の光”ってスコットランド民謡じゃん。それをさも日本の歌のように歌ってる日本人がいるっていう。

三船:ヨーロッパの音階に上手く当てはめられた日本語のメロディを子どものときから聴いて育ってきたみたいな、そういう積み重ねがたくさんある気がする(関連記事:藝大出身者が語る、刷新すべき音楽教育 江﨑文武×石若駿×額田大志)。

―個人レベルでも、もっと大きな視点でも、「0からではない」ってことは前提だと思うんです。そこに対して三船さんはすごく自覚的なのかなと思う。

三船:そうですね。どうしてそこに自覚的になったのかは思い出せないんですけど、日本の音楽は息苦しい気がしたんですよ。海の向こうの人たちの音楽はコードワークもすごく心と近い感じがして、声の出し方も違うし、ダイレクトにその人の言葉が伝わってる。

衝動的なものもあれば、構築的なものもあるし、それでいて土壌がすごく豊かな感じがしたというか、音楽がすごく生き生きと鳴っていた。クラシックもあれば、ブルース、ジャズもあるっていう土壌自体もそうだし、いろんな人種が混ざったことによって歴史的にもいろんなことが起きてて。そのうえで、エレクトロニックな音楽やアンビエントがある、みたいな。

―特にアメリカはそうですよね、ちゃんと文化的な連続性が感じられる。新しい文化が生まれるときは、過去に参照となるものがあるし、その国や地域独自のエッセンスがちゃんと滲んでいる。ポピュラー音楽ってアメリカとイギリスを中心に考えがちだけど、他の国でも同じようなことが起こっているはずで。

三船:あるとき、日本人がそれを下手くそに輸入して楽しんでいるように見えたことがあって。それで「何もない僕たちが日本で作れる音楽って何だろう?」って、キャリアも何もないのに考えていました(笑)。

―田中宗一郎さんとの対談のときに、「何者でもなさに由来するものが音楽に蔓延し続けていて」と話をされていましたよね(関連記事:ROTH BART BARON×田中宗一郎 2020年代を僕らはどう生きるか?)。

三船:音楽も生活も街も何にも根ざしてないっていうか、「これはどの国のものなの?」って聞かれても、もう誰も答えられないよね。化け物のように変わっていく渋谷を眺めながら抱く「どこに足をつけて俺は生きてるんだろう?」って気持ちは、子どものときからあった気がしていて。それが個人的な原体験なのかもしれない。そうやって生きてきた自分のアイデンティティの拠りどころが音楽だったし、自分で作った音楽は僕を安心させてくれるものだったんですよね。

「不器用に外国のコスプレをしてない音楽は好きでした」

―東京で生まれ育った三船さんにとって、共感できる日本の音楽ってどんなものだったんですか?

三船:人間の根源的な要素が入ってる音はすごく好きだったんですよ。娯楽としてただ楽しむ音楽と、自分の心にシリアスに入ってくる音楽は違うと思うんですけど、後者の話をすると「日本が持ってる土臭さを取り込んだ音楽って何だろう?」って探したときに、伊福部昭は自分に近いっていうか、その荒々しさにぐっと感じるものがあって。

―伊福部昭さんって『ゴジラ』の劇伴で有名な方ですよね。

三船:あまりアカデミックな勉強をせず独学でやってた方なんですけど、面白いのは、日本の太鼓とかを使って日本のオーケストラをやろうとしてて。そういうすごくガチャガチャしてて、1から2とか3を生み出そうともがいてる感じがすごい好きっていうか。不器用に外国のコスプレをしてない音楽は好きでした。

ただ服に着られてる音楽じゃなくて、たとえば細野さん(細野晴臣)とか、はっぴいえんどとかは非常に自覚的ですごくわかるなあって気持ちもあって。表層だけで作ってしまうことや、雑なコピーを量産することにはずっと疑問があります。

伊福部昭“シンフォニア・タプカーラ”を聴く(Apple Musicはこちら) / 伊福部昭は「民族の特殊性というものを通過して、共通の人間性に到達しなければならない」(『NHK人物録』より)という信念を持ち、「真のインターナショナルはローカルを通してでないと到達できない」と語っていたという(参照:『STUDIO VOICE vol.302』上野耕路「伊福部昭のコスモロジー」より)

―たとえば、武満徹さんの“November Steps”(1967年)はオーケストラと琵琶、尺八っていう日本的なサウンドの融合を試みていて。1960~70年代の時点では、伊福部さん、細野さんら然り「不器用な外国のコスプレ」にならないためのチャレンジをしていたし、それが海外の人にも面白がられたのかなと思います。それよりあとの時代だと、ノイズやアンビエントは日本独自の何かが見出されて海外にまで届いていますよね。

三船:そこに関しては、西洋圏では感じられない禅みたいなビジョンとか、ノスタルジー、エキゾチズムの目線はすごくあると思います。

武満徹“November Steps”を聴く(Apple Musicはこちら) / 同曲は西洋的な音楽と東洋的なサウンドの融合を目指して制作オファーがあったものの、両者の本質的な違いから叶わず、その違いを対比させる形で作り上げられた(参照:武満徹『遠い呼び声の彼方へ』)

「ここ150年くらいの日本の音楽に根底的なものがいかに欠落してるか」――三船が向き合う、日本で音楽を作って鳴らす際の困難さ

―あと、日本の音楽を決定的に編纂したものがこれまでにないというか、どこか文化的な断絶も感じるんですよね。アメリカだとハリー・スミス『Anthology of American Folk Music』(1952年)の功績が有名ですが、今日はちょっとWilco『Yankee Hotel Foxtrot』(2001年)を持ってきてて。国内盤の帯に「本当のアメリカ、本当のロック、本当のウィルコ。」って書いてるんですよね。

三船:すげえいいキャッチフレーズだな。

―「本当のアメリカ」って何だ、みたいな(笑)。

三船:今そんなキャッチ絶対作んないよね。

―でも「アメリカーナ」って聞くとある程度どんな音楽か想像つきますよね。ある時期のジム・オルークやWilcoとかって、アメリカの音楽を再編すること、アップデートすることに意識的だった気がするんです。でも日本の音楽で見た場合、そういう事例があまり思い当たらないし、あったとしても現在の文化とうまく接続がなされていないというか。いわゆる和モノのディスクガイドや編集盤は近いような気もしますけど。

三船:それはすごく思います。ここ150年くらいの日本の音楽に根底的なものがいかに欠落してるかって話だよね。

Wilco『Yankee Hotel Foxtrot』を聴く(Apple Musicはこちら)

―アメリカの場合はちゃんと地続きで、少なくともWilcoが2000年代にやってきたことのバトンをBon Iverは受け取ってますよね。

三船:アメリカの場合、昔の空気を纏って新しい音を鳴らす人たちがパッて出てくる感じがありますよね。ルーツに対するリスペクトをアメリカの人たちは示すというか。若い人でも、クラシックなものだったり、ベーシックがあって新しいことにチャレンジする、みたいな意識がすごくある。

―それでいうと、三船さんにも取材させていただきましたが、2020年はテイラー・スウィフト『folklore』が印象的で(関連記事:テイラー・スウィフトと因縁のインディロック 田中宗一郎らが語る)。

三船:2020年はひとつコロナで世界が急にグローバルでなくなったという見方もできて、世界中が自分のルーツに帰ったように感じました。テイラーがアメリカのルーツミュージックに戻っていくのはすごく自然な流れだったと思うし、彼女はそれをアップデートしようとしたんですよね。でも日本に関しては、世代を超えてみんなが歌えるものって小学校で習う曲(文部省唱歌)ぐらいしかないじゃん、ってのはある。民謡がないというか。

―もちろんいわゆる「民謡」はあるわけですけど、もっと狭義の「フォークミュージック」に近い、生活に根ざした誰もが口ずさめるポピュラーソングがないというか。そういう状況に対してROTH BART BARONがどう音楽を作っていくべきか考えたりするものですか?

三船:民謡なき日本に民謡をどうやって作るか、みたいなことはすごく考えますよ。

―“Voice(s)”では民謡をやろうとしたって話もインタビューでされてました。

三船:そうですね。でも最近、一方で日本って一生懸命考えなくてもアイデンティティが揃ってる国だなって思います。言ってみればまだ捨ててないカルチャーがいっぱいあるんですよね。歴史のある建物もまだたくさん残ってるし、みんな空気読んでくれるし、みんなマスクするし。

ひとつ僕らの特技として、日本人は自分たちの言語を捨てずに翻訳してしまう。最近は「これって最強なのでは?」って説が俺の中であって。そうやって2020年は日本のポテンシャルの高さに衝撃を受けるも、「なぜこのポテンシャルの高さが音楽にはなかった?」ってことを考えたりして。

一方でたとえば、ニューヨークとかカリフォルニアってみんな出自が違うから「君、どこから来たの?」って誰も聞いてこないし、それはロンドンも同じで。やっぱり都市に暮らしていても圧倒的にルーツがないから、アイデンティティは自分で生み出すしかない。だから俺も自分で作るしかないなって。「昔の日本人はすごかった」みたいな安いアイデンティティに頼りたくないし。

ROTH BART BARON“Voice(s)”を聴く(Apple Musicはこちら)

―サポートメンバーの岡田拓郎さんって、「森は生きている」時代からも日本の音楽も海外の音楽もどちらに対しても意識的な方だと思うんですけど、ここまで話してきたようなことって岡田さんと話したりします?

三船:めちゃめちゃしますね。岡田くんが最初僕に接近してくれたのは、日本の音楽の音階、メロディーに対して三船の言葉の乗せ方は本当にすごい、みたいな感じで御眼鏡に適ったのがきっかけで(笑)。岡田くんは、音のディテールに対する細かいこだわりがあって、素晴らしい感覚を持ってるし、安心して話せるのですごく頼りにしています。

―これまでのインタビューでも話してきたことですが、たしかに三船さんの歌って、日本語の歌として特殊ですよね(関連記事:ROTH BART BARON×若林恵 21世紀のバンドはどうあるべきか?)。

三船:らしいっすね(笑)。

世界と繋がっていくために、日本の音楽には何が必要か?

―いろいろとお話伺ってきましたけど、三船さん自身、海外に自分たちの音楽を届けるにはどういうことが大事と思っていますか?

三船:ひとつは日本語圏じゃない人たちに対しての恐怖心みたいなのをなくしていくことが必要だと思う。僕らと違う人たちの考え方を理解したうえで作らないといけないんだよね。そこは僕らもバンド単位で大きな課題で。そして日本の音楽全体がそうなっていって、もっといろんなことが生まれたらいいなって思います。

一方で、今はコロナの影響で国境自体は閉じてるわけだけど、僕たちも配信ライブをやるようになって外国の人たちに見てもらえるようになったんですよね。今までドメスティックに、配信せずにライブしてたら海外に住む人たちは1ミリもアクセスできなかったんだけど、世界中の人にライブを見てもらえる環境になった。世界中の人からメッセージをもらうと、遠くても繋がってる感じがあります。それゆえに、自分が日本人であることに否応なくピントが合っていく感じがします。

―どこから来て、どこに立ってるのかってことをどう理解しているのか。その強度は絶対大事ですよね。

三船:そうそう。今は、「どこのバンドなの?」って聞かれたら「東京だよ」って、前より自然に、浮き足立たずに言える。何がそうさせるのかはわからないんだけど、2020年は日本人のキャラクターがすごく有効に働いた1年間だなと思うんですよ。みんな空気を読むし、礼儀正しいし、物事を守るっていう。そのおかげで今のところ俺らもライブができてるし。

三船:最近、グローバリズムが無効になった世界だからこそ、地産地消し自給自足していく、みたいなところに戻っていったほうが健全なんじゃないかってすごく考えてて。狩猟採集時代の人たちって今日のご飯食べたら、明日も獲りに行かなきゃいけない。だから毎日スリルで生きてる(笑)。そういう感覚って人間の根底的なもののような気がして、あまり国籍感はないと思う。

―たしかに。

三船:あまり国籍的なアイデンティティに左右されなくなるというか。だから国家ができる前の、少数の人々が緩やかに繋がって文化交流しながらも自治権がある、みたいなコミュニティのあり方のほうがいいんじゃないかって。それって俺たちが遠くの人たちとZoomで話す感覚に近い気がするんですよね。

新型コロナウイルスという共通の問題に世界中の人々が直面しているからこそ浮かび上がる、「フォーク」の潜在的強度とその可能性

―「日本」みたいな大きな言葉じゃなくて、もっと主語を小さくしていく感覚というか。

三船:うんうん、そうかも。その少数の塊がボコボコボコって星のようになって、そこをインターネットが繋いでいるみたいな感覚。

ROTH BART BARON“ひかりの螺旋”を聴く(Apple Musicはこちら)

―“NEVER FORGET”について、この曲はコロナウイルスによって静かになった街の中で生まれた、新しいフォークソングだって別のインタビューでもお話されていましたよね。今話された感覚と“NEVER FORGET”って近いものなんですかね?

三船:近いと思う。そもそも、集団で生きる都市構造にクエスチョンがありました。ウイルスによって、ギリシャ時代から何千年と続くこの都市というものが全く意味をなさなかったわけじゃないですか。だから今この空っぽな都市とか人々の暮らしの中で鳴る音楽って、どんなものだろうってすごく考えたんです。誰もいない街の中でマスクをして歩くときに、どういう音楽を聴きたいだろうかって。

―それを三船さんはフォークソングって言ったわけじゃないですか。三船さんの中で「フォーク」って言葉にどういう意味をもたせているんでしょうか?

三船:フォークは、民衆というか自分たちの中にある何十人の人たちってイメージで使っています。「hey folks」って「やぁみんな」みたいな感じなんだけど、その「みんな」はどこまでも大きくしていってもいいって思う。そのフォークスが70億人でもいいし、コロナで亡くなってしまった何百万人って人たちかもしれないし。

―ジャンルとしてのいわゆるフォークじゃないし、身の回りの数十人から地球全体、あるいはもう亡くなってしまった人まで可変性の幅がある。「みんな」って何だろうと思うことも多いですけど、三船さんが話してくれた「フォーク」の感覚ってコロナで世界中が同じ問題に直面しているからこそ、すごく響くものがあるような気がします。

三船:うん。僕にとってのフォークはそういう感覚なんですよね。

- イベント情報

-

- 『ROTH BART BARON Tour 2020-2021「極彩色の祝祭」』

-

2021年2月7日(日)

会場:富山県 高岡市生涯学習センター1F リトルウィング

※延期公演調整中2021年2月13日(土)

会場:大阪府 梅田 Shangri-La2021年2月20日(土)

会場:北海道 札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド2021年2月21日(日)

会場:北海道 札幌 Sound Lab mole2021年2月23日(火)

会場:宮城県 仙台 Rensa2021年2月27日(土)

会場:東京都 恵比寿 LIQUIDROOM2021年4月8日(木)

会場:福岡県 百年蔵2021年4月9日(金)

会場:福岡県 the Voodoo Lounge2021年4月10日(土)

会場:熊本県 早川倉庫2021年5月1日(土)

会場:石川県 金沢 ARTGUMMI2021年5月16日(日)

会場:愛知県 名古屋 The Bottom Line

- リリース情報

-

- ROTH BART BARON

『極彩色の祝祭』(CD) -

2020年10月28日(水)発売

価格:3,300円(税込)

PECF-11821. Voice(s)

2. 極彩 | I G L (S)

3. dEsTroY

4. ひかりの螺旋

5. K i n g

6. 000Big Bird000

7. B U R N H O U S E

8. ヨVE

9. NEVER FORGET

10. CHEEZY MAN

- ROTH BART BARON

- プロフィール

-

- ROTH BART BARON (ロット バルト バロン)

-

シンガーソングライターの三船雅也が2008年に結成した日本のインディーフォークバンド。自主制作にて3枚のEPをリリースしたあと、5作のフルアルバムを発表。『FUJI ROCK FESTIVAL』や『SUMMER SONIC』など大型フェスにも出演。また、中国・台湾・モンゴルを回るアジア・ツアーや、NYやボストンなど北米7都市を回るUSツアーなど、海外でのツアーも精力的に展開。2020年10月、最新作『極彩色の祝祭』を発表した。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-