家電や自動車などのプロダクトデザインから、webサービスやコミュニティの仕組み自体を考えるものまで、「デザイン」の対象は形や物に限らず、その定義と領域はじつに多様化している。そこには私たちの生活や文化の変化も反映されているはずで、デザインを考えることは人間について考えることにもなるのではないだろうか? 今後ますます多様化するデザインのあり方について理解を深めるべく、今回2人の実践者に話を聞いた。

1人は、研究者、起業家など多彩な顔を持ち、現代社会について批評的な眼差しを向けるドミニク・チェン。そしてもう1人は、グラフィックデザインだけでなく地域や福祉の現場で人と人のつながりをデザインしてきた原田祐馬。「これまで~いま~これから」を視野に入れた活動を重ねている彼らは、デザインについて、そしてデザインと社会の関係についてどのような問いを投げかけるだろうか?

博士(学際情報学)。早稲田大学文化構想学部准教授。一貫してテクノロジーと人間の関係性を研究している。近著に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)、共著に『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために: その思想、実践、技術』(ビー・エヌ・エヌ新社)。

1979年大阪生まれ。UMA/design farm代表。大阪を拠点に文化や福祉、地域に関わるプロジェクトを中心に、グラフィック、空間、展覧会や企画開発などを通して、理念を可視化し新しい体験をつくりだすことを目指している。『グッドデザイン賞』審査委員、京都造形芸術大学空間演出デザイン学科客員教授。

必要なのは、誰もが社会から取り残されないようにするデザイン(ドミニク)

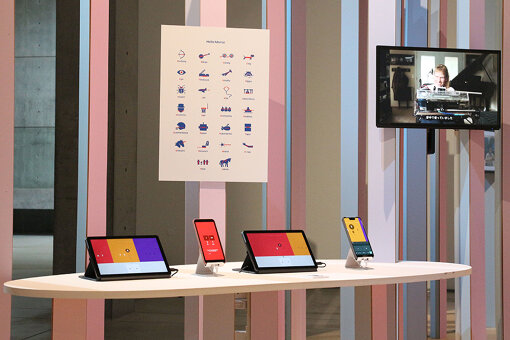

―ドミニクさんは現在、21_21 DESIGN SIGHTで開催されている『トランスレーションズ展』という展覧会をディレクションされています。展示内容は、プロダクトデザインもあれば現代アートもあり、認知科学の研究も反映されていて、とても広い視野でデザインへの関心を扱った企画ですね。

ドミニク:僕への依頼があった際、事前に「翻訳」というテーマが立てられていたのですが、僕自身、複数の文化のなかで生まれ育っていて、翻訳的な現実を生きているという感覚がすごくあるし、いろんな領域をつなげる翻訳的な活動をずっとしてきたつもりでもありましたから、面白い展示ができると思ってお引き受けしました。

「翻訳」とは一般的に、「言葉に関するもの」として理解されていると思うのですが、展覧会のリサーチを進めるたびにその意味がどんどん広くなっていきました。例えば障害を持つ人のために作られたデバイスやスポーツに関係するプロジェクト、グラフィックレコーディングという記述法など、非言語の世界にも関心が広がって、大きくコミュニケーション全般に関わるものとして「翻訳」を捉えるようになっていったんです。

そして最終的には、人間以外の生命種とのコミュニケーションの可能性や不可能性を考えるようになった(笑)。古典的、正統的なデザインの展覧会からはだいぶ離れたものに仕上がったと思います。

―サブタイトルにある「わかりあえなさ」というのも面白いキーワードですね。

ドミニク:翻訳って普通に捉えれば「わかりあえなさ」を解消するものですが、実際にいろいろ考えてみると、コミュニケーションからこぼれ落ちてしまうエラーだとかノイズ、誤訳こそが重要だと思いました。そこでこんなサブタイトルになったと。

原田:僕は今年の『グッドデザイン賞』の審査に関わっていて、「フォーカス・イシュー」という、社会課題と応募作全体から自分なりのテーマを発見していく取り組みのディレクターをしているんです。そこで自分が設定したのが「とおい居場所をつくるデザイン」というものなんです。すごい抽象的なんですが(笑)。

ドミニク:面白いテーマだし、「わかりあえなさ」とも関係していそうな気がしますね。

原田:そう思います。僕は大阪の千里ニュータウンで生まれ育って、いまも同じ場所に住んでいるんですけど、ここは隣近所みたいなものはありますが、数世代にまたがる地縁関係があまり存在しなくて、コミュニティに属している感覚が希薄なように思います。

だからなのか、深い地縁の関係性よりも自分の立っているところから遠い場所や存在が気になることが多いんです。また、この10年間で「たんぽぽの家」や「Good Job! Center KASHIBA」といった障害のある人たちの現場に関わったことも大きいだろうと自分では考えています。

原田:最近は児童養護施設や母子支援施設などの福祉に関わる仕事も増えています。そこで、現場を見させていただくと、僕らが日常的に生活していても気づかないような苦悩が見えるようになってきています。

いまはデザイナーとしての関わりですが、こういう場所は日常的になぜか見えなくなっていて、あと一歩だけでも見えるようになると小さな自分の圏内だけでない誰かのことを、知れるようになる。そうすることで、もうちょっと僕たちは優しくなれるんじゃないかなぁと。

ドミニク:社会のなかでマージナライズ(周縁化)されている人たちに対する偏見ってたくさんありますよね。それを和らげたり解消するためのさまざまな通路として報道や文学があると僕は思っているんですけど、祐馬さんはそのインターフェイスをデザインしてるわけですね。具体的にはどんな設計をするんですか?

原田:それが、公開できないものがほとんどなんです(苦笑)。こういった場所には、命からがら暴力などから逃げてきた人たちもいるから場所がどこにあるかも公表してはいけなかったりします。

ドミニク:そうか、そうですよね。

原田:言える範囲だと……ある母子支援施設で最初にやったことは、ハッピーターンを贈ることでした。

ドミニク:ああ、あのお菓子の。

原田:施設の人に話を聞くと、お母さんがものすごく忙しくしていて、子どもとごはんを食べる時間もほとんどないそうなんです。そういう状況に、ヒアリングやアンケートに答えていただく時間を作るために、簡単に一緒に食べれるような、しかもすごく些細なものがポンとそこにあれば一緒の時間が増えていくんじゃないかと思ったんです。ハッピーターン、僕だったら嬉しいなぁと。名前も良いし(笑)。

ハッピーターンはその一例ですが、それ以外にもいろんなことをやってますね。「これはデザインなのか?」と自分でも思いつつ(笑)。

ドミニク:面白いなあ。2018年度の『グッドデザイン賞』で大賞になった、「おてらおやつクラブ」というプロジェクトがありましたよね。お寺に寄せられたお供えのお菓子を支援団体や困窮家庭に送る取り組みですけど、さきほどの祐馬さんのハッピーターンはそれに通じますね。

ドミニク:とあるプロジェクトで日本の経済状況の数字を調べたことがあって、いわゆるシングルマザーの人たちが日本では約60万世帯あるんですよ。少し前の統計なのでさらに変化していると思いますが、さらにその半数以上が相対的貧困層に位置しているといわれています。

貧困やそこから生じる児童虐待は社会構造の問題であって、親から子へと貧困は連鎖していくんです。テレビで虐待のニュースなんかを見ていると、非常識な親だから子どもに暴力を振るうんだろうと思ってしまいがちだけど、全然そんなことはないんです。

必要なのは、誰もが社会から取り残されないようにするコミュニケーションやコミュニティのデザインだろうと思っているので、ハッピーターンを贈ることで親子の時間をデザインするというのは、すごく本質的だと感じますね。

原田:今日たまたま、その施設からお礼の手紙が届いて「ひさしぶりに、子どもとこういうお菓子を食べました」って書いてあったんですよ。「やってよかったー」って思ってます(笑)。

お互いの妥協や相互理解がなされることだけが、「わかりあう」ことではない(ドミニク)

原田:ぜひドミニクさんの意見を聞きたいんですけど、いまって社会の速度がとても上がっているじゃないですか。速くなりすぎて、本来は見えていたものが見えなくなってしまっている。

原田:そういうときに一回立ち止まって想像しなおす力が大事だなぁと感じています。例えばドミニクさんが言っていた構造的な問題を抱えた社会状況のその先を、多くの人が想像できるようになる、とか。

そうすることで、ちゃんと未来を見据えてデザインすることもできるし、いろんな行動を起こしていくこともできるんじゃないでしょうか。

ドミニク:「想像しなおす」っていうのは、SFの可能世界的なことかな? 「もしかすると自分もそこにいたかもしれない」っていう想像力を持つことだとか?

原田:まさにそうです。

ドミニク:ディープなテーマですね。そうだなあ……今年の『グッドデザイン賞』に「みいちゃんのお菓子工房」がありますよね。あれめちゃくちゃいいですよね。

原田:「みいちゃんのお菓子工房」は、直接言葉を通したコミュニケーションをするのは難しいけれど、お菓子を作ることが大好きな中学1年生の女の子がやっているお菓子店です。フォーカス・イシューの原稿を書くために、実際に滋賀にあるお店まで見に行ったのですが、お菓子を通して、お客さんから家族、また同じ病に悩む子どもたちとコミュニケーションが生まれていて、すごく心を動かされました。

ドミニク:「みいちゃんのお菓子工房」に通じるかもしれない作品が『トランスレーションズ展』にあるんです。『ハローモールス』というんですけど。ターニャさんという女性のエンジニアが夫のケンさんと開発した、モールス信号をアルファベットに換えてコミュニケーションするシステム。

彼女は子どもの頃から障害を持っていて、からだが動かせないんです。以前は筆談などでコミュニケーションを取っていたそうなんですが、自分の車椅子の首の部分にパッドを2つつけて、頭でモールス信号を打てるようにしたんです。

ドミニク:そこに予測変換をかませると、ほぼリアルタイムに近いスピードでまわりの人と会話できてしまう。さらに面白いのが、オープンソースとして作られたそのシステムをGoogleが採用することになって、現在あるすべてのアンドロイド携帯に標準搭載されるようになったんです。

原田:すごい! 1人を想って開発されたものがみんなのものになっていく。

ドミニク:二重の感動がありますよね。当事者であるターニャさんが自分でコミュニケーションをデザインしていること。さらにそれを大企業の力を借りて社会に広めているということ。

それは彼女と同じような症状を持つ人や、まったく違う障害を持つ人のコミュニケーションの可能性を広げていくことになるから。ちなみに僕もそのアプリにめっちゃハマって、一時期かなりモールス信号を打てる人になってました(笑)。

原田:僕もやってみたい。ドミニクさんにも変化が生まれて、モールス信号が打てるようにまでなっている。

ドミニク:そうなんです。まったく別の課題に対して、モールス信号を使ったアイデアが生まれるかもしれない。極私的な状況のために作られたものが、他の人生を生きている人にも伝播していくことにとても心が励まされます。「みいちゃんのお菓子工房」にもそういう可能性があると思う。

『トランスレーションズ展』のリサーチを行うなかで、例えば「障害の有無」というように二項対立化して把握することの弊害があらためて見えてきました。それは作られた概念であって、むしろ「認知特性のスペクトラム(連続体)のどこかに、健常者も障害者も含めた僕ら個人それぞれが位置付けられている」と捉えるほうがリアルです。

ドミニク:「あなたは外国人です」「女性です」「LGBTです」っていう風にラベルを貼って境界を引くことで安心できるのはわかります。でも、そういう区切りを取っ払って、「じつはすべてが連続している」と意識できるようになると、端的に世界の認識が広がるんですよね。

その認識や感覚を、僕はある種の文学作品を読むこと、物語に触れて自分とはまったく違う人生を追体験することと重ねて理解しているところがあって、『ハローモールス』にも「みいちゃんのお菓子工房」にも同じものを感じます。「みいちゃんのお菓子工房」ってタイトルの小説があってもおかしくなさそうでしょう?

原田:たしかに。みんなに読んでほしい小説です。

ドミニク:物語や可能世界と言っても単なる空想の産物ではなく、自分のリアリティーと他者への想像力や共感が地続きになってあらわれるものだと思う。だからエイブル・アート(障害者芸術をとらえ直す、1995年に始まった日本発の運動。現在では障害者芸術自体を指すこともある)と呼ばれるような表現も面白くて、最初は他人事として触れているんだけど、だんだんとそこに自分のリアリティーが逆流入していく。

そこに僕は「わかりあう」ことの起点があると思うんです。合理的な議論の過程を通してお互いの妥協や相互理解がなされることで、「わかりあう」に到達できるものというイメージが僕らには強固にありますが、必ずしもそうではない。

「その人が自分だったかもしれない」「そこに自分がいたかもしれない」そういった想像(創造)力、体験の積み重ねが、他者を自分のなかに内在させていって、「わかりあう」に至ると思っているんです。だから、それをデザインしようとしている祐馬さんは、一種のストーリーテラー。詩人なんじゃないかな。

原田:ほんまですか(笑)。

デザイン自体は変わっていってもよい。でも変わっていっていることに気づかなかったら危ない。(原田)

原田:いまの話を聞いていて思い出したんですけど、大学の授業で必ずやるワークショップがあるんです。ドミニクさん、コカ・コーラは飲んだことありますよね?

ドミニク:あります。

原田:それで思い出すことってありますか?

ドミニク:あ、いま4~5歳の記憶がフラッシュバックしましたね。たぶん親に連れていってもらった公園で、コーラを飲んでいた記憶。

原田:へー! どんな公園だろう? この質問、当たり前なんですが、すべての人の記憶が違うんですよ。いろいろな話を聞いていると「日常に寄り添ったデザインってすごいな」って思うんです。

原田:どういうことかというと、コカ・コーラは飲料であると同時に、いろんな人の記憶に紐づいたプロダクトだからです。それが日常のなかにあり続けることで、赤い缶がトリガーに変化して人の記憶や経験に影響を及ぼす。これが石ころみたいな自然物だったりすると、ありふれすぎていて難しいんです。

ドミニク:たしかに。いっぽうでコカ・コーラという商品にはマーケティングの次元もあるから、僕たちの記憶や経験もデザインされてしまっているとも言えるので、両面ありますよね。でもそういう観点でデザインを捉えるのは面白い。

原田:街なかに立つシティマップのデザインを手掛けることがあるんですが、そういうときにありふれたものになるであろうデザインの役割について、このワークショップの話を思い出すようにしています。地図上の道や川の色、シティマップ自体のかたちについて、どんなふうにデザインを進めるか、というときに、僕は最初に街のフィールドワークをするんです。

街を歩いて、特徴的な商店の外壁、ずっとそこにあったであろうベンチの色なんかを採集して、その街のカラーパレットを作る。それをふまえて地図の色などを決めていくと、風景と馴染むものになっていく。もとからある風景を引き継ぐようなイメージで。

ドミニク:祐馬さんが関わっていたURの団地にもその方法を採用してますよね?

原田:そうですね。街のゲームセンターとかクリーニング屋さんのテントの色とか。なかには悪目立ちしているような派手な住宅からも色を採取してみたり。それも世界のなかの一つの存在だと思うので「そういうのもいいね、自分たちの街の色だなぁ」って思える色彩計画がきっとあるなあ、と思ってURの仕事はしています。

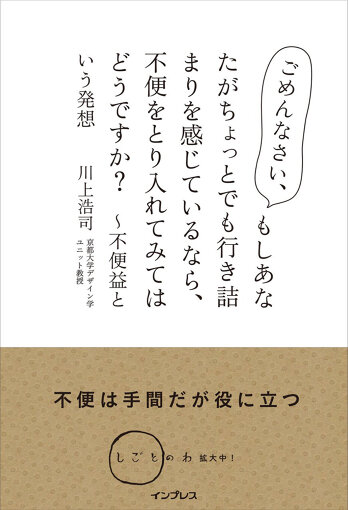

ドミニク:フィールドワークで発見するような気づきや好奇心がデザインに与える影響は、すごく興味あります。京都大学工学部に「不便益」の研究をしている川上(浩司)先生という人がいるんですけど、川上さんはあえて不便な地図を作るんですよ。

自分のいる半径何メートルしか見えない地図とか、自分の通った場所しか情報開示されない地図とか。そういう不便をデザインすることで、逆に、場所への意識の能動性を働かせようとしている。

ドミニク:そのほかにも、マニュアル車とオートマ車の運転を比較して、自分でギアチェンジしなければいけない前者の人と機械の一体感が感覚を研ぎ澄ませる、という研究をしたりしています。

原田:すごいわかります。僕も最近までマニュアル車に乗っていたんですが、それは自分が何を感じながら走っているのかを知りたい欲望があったからなんです。その長年の愛車がついに壊れてしまって、最近オートマ車に乗り換えたんですけど、その運転にも新しい気づきがありました。

ドミニク:それはどんな?

原田:チョロQみたいな見た目の小さい車なんですけど、それに乗っていると、街がもう少し大きな車のために設計されてることがわかるんです。カーブしようとすると、めっちゃ余裕あったり、駐車場が広すぎたり(笑)。

あっ、「不便益」で思い出したんですけど、これ、シュロ(ヤシ科の常緑樹)で作ったハエたたきなんです。ちょっとした特注品で、柄の部分がめっちゃ長いんですけど、これで叩いてもハエは殺せないんです。

ドミニク:え、どういうこと?

原田:パワーがないから気絶するだけなんです。いまの防虫対策って、全部、人間中心で殺虫するものじゃないですか。でも、これだったら気絶させて外に逃がしてあげる、で済む。

防虫対策の進化ってどんどん効率を重視して開発することにありますけど、不便益の話を聞いて、僕はこういうもののほうが好きだなって、ふと思いました。これ、淡路島の福祉施設で作ってるプロダクトなんですよ。

ドミニク:面白い。グッドデザインですね!

原田:昔の人の知恵から生まれたものだから、たぶん『グッドデザイン賞』には応募はされないと思うんですけどね(笑)。こういう考え方のものがもっと知られてほしいし、作る人にも外からの評価や声が届いてほしいと思ってます。

―これまでのお2人の話を聞いていると、デザインにも大きな変化が現れていると感じました。どんどん加速する世の中で、これまでのような効率性のみに囚われないデザインだとか、多様な目的を肯定するようなプロダクトが支持されている。そういった変化がなぜ生じていると思いますか?

ドミニク:SNSの設計を見るとわかりやすいと思うのですが、いまは瞬間的に人々を刺激して怒りや喜びの感情を喚起させる情報デザインが、すごく力を持っています。それはSNSを開発しているエンジニアたち自身でさえ困惑するほどの効果を生んでいて、彼らにも「自分たちのやってきたことはなんだったのか」という大きな反省を促しているように思います。

その対処法として、「ユーザーを啓蒙しましょう」「情報技術のリテラシーを増やしましょう」というような風潮があるけれど、それほど単純に解決できるものではないことも、みんなわかっている。ではどうすればいいのか?

ドミニク:そこで僕が思うのは、コミュニケーションの前提である「わかりあえる」ってことを、批判的に考えるところから始めないといけないということです。それは情報技術以前の、社会や人間の問題に意識を向けることでもあって、もう1回「人間ってなんだっけ?」と考えることが必要だと思うんです。

SNSを活用しているうちに、自分にとって心地よい言説だけを身の回りに置いてしまうフィルターバブルという言葉がありますが、それは情報環境特有の現象ではなくて、そもそも人間社会に備わっていたものです。だとすれば「わかりあえる」のではなく「わかりあえない」ことが人間のスタンダードなのではないでしょうか。

原田:うん、僕もそう思います。

ドミニク:祐馬さんと話していると嬉しいし楽しいし学びも多い。でも僕には「わかりあえない」という前提で対話している自覚があります。

でもそれは悲観的なことではぜんぜんないんですよ。僕は僕なりに祐馬さんの言うことを解釈していて、それは祐馬さんも同様のはず。

そのことを前提として理解することがコミュニケーションを支えているし、コミュニケーションの「わかりあえる」の幻想を過剰化させてしまうことの歯止めにもなる。これは、『トランスレーションズ展』で考えていた裏テーマでもありますね。

原田:デザインの歴史もそうだと思います。デザインの定義や理解のされ方って時代とともに変化しているし、それが許されるものでした。

例えば、おばあちゃんに「デザインの仕事をしています」というと「服を作っているの?」と聞かれたりする。あるいはお母さんからは「広告の仕事をしているの?」と聞かれる。社会の変化に伴って一緒に変化していくことが許されているように思います。

いっぽう僕はといえば、ハッピーターンを贈ることをしていたりする(笑)。つまり生きている時代によってデザインの意味が変わるし、変わっていけるんです。

これはとても面白いことで、『グッドデザイン賞』の「Gマーク」も、設立当初の産業振興という目的からはずいぶん離れたところもみるようになりました。それは、変わることのほうが自然だからなんですよ。

ドミニク:そうですね。

原田:なので、僕らが改めて未来を想像できるようにならないといけないと思うのは、自分も含めてみんなどんどん目が鈍くなっていると感じているからです。かつて見えていたものがちゃんと見えなくなっていて、だから僕たちのデザインはその目をもう一度よくしたり、手が動くようになったりさせるものでありたいと思っている。

デザイン自体は変わっていってもよい。でも変わっていっていることに気づかなかったら危ない。「みんな目が悪くなってるかもしれない」ってデザイナーも含めて僕たちが感じることが重要だと思うんです。

- ウェブサイト情報

-

- フォーカス・イシュー | Good Design Award

-

2015年から始まった「フォーカス・イシュー」は、『グッドデザイン賞』を主催する日本デザイン振興会による、デザインがいま向き合うべき重要な領域を定めた取り組みです。近年、急速に拡張・多様化するデザインの潮流に対して、複数のディレクターがそれぞれにテーマを設定。『グッドデザイン賞』をもとに、近年のデザイン動向を分析した上で、社会課題の解決に向けた提言を行なっています。

- プロフィール

-

- ドミニク・チェン

-

博士(学際情報学)。早稲田大学文化構想学部准教授。一貫してテクノロジーと人間の関係性を研究している。近著に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)、共著に『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために: その思想、実践、技術』(ビー・エヌ・エヌ新社)。2020年10月16日から2021年3月7日まで21_21 DESIGN SIGHTでディレクションを務める『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』が開催。

- 原田祐馬 (はらだ ゆうま)

-

1979年大阪生まれ。UMA/design farm代表。大阪を拠点に文化や福祉、地域に関わるプロジェクトを中心に、グラフィック、空間、展覧会や企画開発などを通して、理念を可視化し新しい体験をつくりだすことを目指している。「ともに考え、ともにつくる」を大切に、対話と実験を繰り返すデザインを実践。『グッドデザイン金賞』(2016年度)、『第51回日本サインデザイン賞最優秀賞』(2017年度)など国内外で受賞多数。京都芸術大学空間演出デザイン学科客員教授。愛犬の名前はワカメ。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-