かつてコミュニティーを支えてきた人と人の関係性が失われ、あらゆる場所で分断が進む現代において、私たちはどのように「日本のうた」を歌い、耳を傾けることができるのだろうか。アイデンティティーを見失った現代日本ならではの歌とは、いったいどのようなものなのだろうか。

ここしばらくCINRA.NETでは、さまざまなインタビューをとおして現代における都市のフォークロアともいうべき「日本のうた」のありかを探ってきたが、その問いを解くヒントとなるかもしれない一枚のレコードが復刻される。それが1973年3月に発売された久保田麻琴の1stアルバム『まちぼうけ』だ。

近年、欧米では久保田とも交流の深い細野晴臣や金延幸子が高く評価され、久保田が1970年代に一時期参加していたサイケデリックロックバンド、裸のラリーズも伝説化されているが、『まちぼうけ』もまた「日本産アシッドフォークの傑作」として海外で「発見」されつつある。

2000年代以降、久保田は音楽プロデューサーとして沖縄の宮古島や徳島、天草など日本各地を回り、伝承歌・伝承芸能の記録を続けているが、そんな久保田の原点である『まちぼうけ』にも、同時代のアメリカのアシッドフォークやサイケデリックロックからの影響を吸収した「日本のうた」が収められている。

48年前にリリースされた『まちぼうけ』という作品において、久保田はいったいなにを歌おうとしたのだろうか。制作の背景や「日本のうた」に対する現在の問題意識を交えながら久保田に話を聞いた。

1949年、京都市生まれ、石川県小松市出身。同志社大学経済学部在学中の1970年、URCより『アナポッカリマックロケ』でデビュー。1972年に結成した夕焼け楽団およびザ・サンセッツとして、ニューオーリンズファンクなどを独自のグルーヴで融合させ、ワールドミュージックブームの先駆けとなる。細野晴臣と親交が深く、Harry & Macとして『Road to Louisiana』(1999年)を発表するなど、作品にゲストミュージシャンとしても参加している。阿波踊り、岐阜県郡上白鳥の盆踊りなど日本の伝統音楽の録音 / CD制作も行う。

日本の新しい音楽が生まれつつあった1970年代初頭の状況

―今回取材させていただくにあたって、『まちぼうけ』のことをインターネットで検索してみたんですが、英語のコメントがすごく多いことに驚いたんです。

久保田:シティポップもそうだけど、1970年代の日本の音楽を掘るというのはいまや外国が主導なんですよね。裸のラリーズもそうじゃないですか。われわれはもはや「発見」される対象なんです。

アメリカでは金延幸子や音羽信も注目されていますね。さっちゃん(金延幸子)の昔の写真を見ると、どう見てもいまの人みたいな見た目なんだよね。当時、トレンディーという意識はさっちゃんも私もなかったと思うんだけど、価値観の切り取り方がモダンだったんだろうね。そうとしか考えられない。われわれは未来からの使者だったのかもしれません(笑)。

―「価値観の切り取り方」については今日の取材のテーマのひとつになりそうですね。金延幸子さんとはいつごろ知り合ったんですか?

久保田:1969年ぐらいかな。当時、彼女は「愚」というフォークグループで歌っていて、当時にしてはモダンなクールさと音楽性があり、気になっていたんですよ。私もジョニ・ミッチェルやティム・バックリィを聴いていて、社会派のフォークシンガーではないものに関心があった。グリニッジビレッジ(編註:60年代に盛り上がりを見せる、ボブ・ディランをはじめとするNYフォークシーン)的というかね。

―学生運動とつながったプロテストフォークとは違うもの?

久保田:そうだね。もっと個人的なことを歌ったフォークというか。当時は私もそうした音楽からの影響が強くて。いま『まちぼうけ』がアシッドフォークと呼ばれたりするのはそのあたりからの影響があるのかもしれない。

―久保田さんは1970年に社会派フォークの総本山的レコードクラブである「URC」(編註:アンダーグラウンド・レコード・クラブの頭文字を取ったインディーレーベル。岡林信康を筆頭に、加川良、高田渡、遠藤賢司ら、そして、はっぴいえんどを輩出したことで知られる)からデビューシングルを出していますが、フォーク系のシンガーとは当時交流はあったんですか。

久保田:私にとってプロテストソング的なものはちょっと堅苦しかったんですよ。ちょっと馴染めなかった。岡林のレコードも持ってましたけど、それは、はっぴいえんどがバックをやっていたからだと思う。当時、岡林のバックではっぴいえんどのライブも観てますね。

―はっぴいえんどのことは当時どう見ていたんですか。

久保田:進んでいると感じていました。日本語なのに、こんなにかっこいいのかと。すごくインパクトがあったんですよ。

―はっぴいえんどの革新性は後世になっていろいろと語られていますが、現代の感覚からすると、そのインパクトが少し見えにくいところもあると思うんですよね。当時の久保田さんはどういったところに新しさを感じていたんですか。

久保田:まずはソングライティングと演奏力。それと松本隆の歌詞かな。あまり聴いたことのない歌詞だったんですよ。あとは手づくりっぽい音質。

その少し前のタイミングでグループサウンズ(以下、GS)のブームがあったわけですが、いい悪いは別にして、GSは「つくられた」感じがあった(編註:1960年代後半、The Beatlesの来日公演をひとつの契機に大きな盛り上がりを見せたGSは、職業作曲家が手がける楽曲を揃いの衣装を着て演奏するなど、その多くは商業主義的なニュアンスが強かった)。

もちろんそのなかでもザ・スパイダース(編註:堺正章やかまやつひろしが所属していたことで知られるバンド)みたいに自分たちで曲も書くバンドもいたわけですけど、はっぴいえんどは明らかにGSと違っていた。レコード会社がいっちょ上がりでつくったようなものじゃなくて、「英米のロックのような響きを掴み取りたい」というミュージシャンの心がそこに反映されていたんです。

はっぴいえんど“春よ来い”(1970年)を聴く(Apple Musicはこちら)

―裸のラリーズを手伝うようになったのも同じころですか。

久保田:『MIZUTANI -Les Rallizes Denudes-』という1991年に出たアルバムに収録された音源は、私がスタジオを仕切って録音したんですよ。レコーディングしたのは1970年の1月から2月。だから、(中心人物である)水谷孝から「手伝って」と頼まれたのがその前年の秋だったんじゃないかな。

―1969年の秋ということは、『ウッドストック・フェスティバル』の直後ということになりますよね。裸のラリーズというと轟音のサイケデリックロックという印象がありますが、『MIZUTANI -Les Rallizes Denudes-』に入っているスタジオ音源はアシッドフォーク的な雰囲気があって、久保田さんの『まちぼうけ』にも通じるものがあります。

久保田:私が手伝う前のラリーズは、水谷も含めてみんな(学生運動の)ヘルメットを被っていたし、ラリーズはもともとそういうバンドだったんですよ。でも、水谷はそうしたバンドのあり方にちょっと疲れていたらしくて。その時期、ラリーズは第1期メンバーが離れて解散状態にあったんです。

私が参加したレコーディングの直後、よど号のハイジャック事件があったんだよね(筆者註:裸のラリーズのメンバーだった若林盛亮は、脱退後の1970年3月、日本における最初のハイジャック事件であるよど号ハイジャック事件を起こし、北朝鮮へ亡命。国際指名手配されているものの、現在も平壌に暮らしている)。

英語派と日本語派でロック界が対立するなか、久保田が日本語で歌うことを選んだ理由

―1970年、久保田さんはサンフランシスコを中心にアメリカを7か月ほど旅し、現地で数多くのライブを体験しています。アメリカに渡るきっかけは何だったんですか。

久保田:強いきっかけはサンフランシスコロックですよ。ラリーズの水谷が私のサイケデリックロックの先生みたいなもんだったので、「これを聴け」といろいろ教えてくれたわけですよ。

私は実家が映画館だったので音楽と近いところで育ったし、いつか外国に行くという意識は中学生のころからあった。でも、サンフランシスコのロックを聴いたときに、「ここに行かないとダメだろう」と思ったんです。両耳だけでは聴き取れないものがあるんじゃないかと。

―行ってみて、いかがでした?

久保田:なにせヒッチハイクをしながらひたすらコンサートを観て、レコードを買う。それだけの旅ですから。向こうに行ったころ、ちょうど(Grateful Deadのアルバム)『American Beauty』が発売になったんですよ。

それまでシスコのローカルバンドだったのが、一気にアメリカ全国区の存在になった。チケットもほとんどソールドアウトしている状態で、観れないかなと思ってたんですけど、ちょうどブラックパンサーの資金調達を目的としたコンサートにデッドが出るということを聞きつけて入ることができた。会場は高校の小さな体育館でした。

Grateful Dead『American Beauty』(1970年)を聴く(Apple Musicはこちら)編註:久保田は「70年代のロックに何を求めていたかは人それぞれ違っていたと思うけど、私にとってグレイトフル・デッドと同じ地平線に『ハイサイおじさん』が並んだんだな」と、『STUDIO VOICE Vol.361』のインタビューで語っている

―帰国後は旅の成果を踏まえた音楽をやろうと考えていたんですか。

久保田:当時、「音楽をやる」という意識はあまりなかった。普通に就職して、ひとりの音楽好きとして生きていければいいと思っていました。ミュージシャンになろうだなんて、これっぽっちも考えてなかった。結果なっただけで、目指していたわけじゃなかったんですよ。ただ、音楽が好きというのはずっと変わらない。

アメリカから帰ってみると、ますます大学は荒れているし、どうしたもんかと。私は私でアメリカを旅したことでヒッピーの世界に入団してしまったような感覚があって、価値観が全部変わってしまった。

あと、帰ってきてから半年で捕まって、半月ほど拘置所に入ってたんですよ。それまではほとんど自分の曲をつくったことがなかったんだけど、そのときに歌詞を書き始めた。

―拘置所で歌詞を書き始めたのはなぜだったんでしょうか。もちろん、時間がたっぷりあったということはあるんでしょうけど……。

久保田:そうだね、そうだね、時間だけはたっぷりあったけど、それ以上に最も瞑想的な場所だった。VIPルームだし(笑)。

―アメリカから帰国してから、歌詞を書きたいという欲求が湧き上がってきたということなんでしょうか。

久保田:欲求というか、自然にそんなことになったんだね。本を読んだり、(ヘルマン・)ヘッセの『デミアン』(1919年)や『荒野のおおかみ』(1927年)を読んでやたらハイになったり……なので言葉は自然に出てきた。

―歌詞は最初から日本語で書いていたわけですよね。

久保田:そうですね。

―サンフランシスコで生のサイケデリックロックに触れて帰ってきたあと、英語で歌詞を書いたり、それを歌うという選択肢は久保田さんのなかになかったんですか。

久保田:なかったかな。日本に帰ってきたあと、ひとりで歌うようになったんですけど、そのときは英語の曲のカバーばっかりでした。

―当時、英語詞で歌うロックバンドの流れがありましたよね。たとえばフラワー・トラベリン・バンドやザ・モップスだったり。一方では、はっぴいえんどのように日本語詞を歌うバンドがいた。よく言われる英語詞と日本語詞のどちらでロックを歌うべきかという論争があったわけですけど、当時、久保田さんはどんなことを考えていたんですか。

久保田:いやあ、なにも考えてなかったよね(笑)。なんでそんなことを論争してるのかなとは思ってたけど。どっちだっていいじゃんと思ってました。

フラワー・トラベリン・バンド『SATORI』(1971年)を聴く(Apple Musicはこちら)はっぴいえんど『風街ろまん』(1971年)を聴く(Apple Musicはこちら)

―日本語にこだわっていたわけでもなかったと。

久保田:そうそう。だって、第一言語が日本語だから、自然に日本語にはなるだろうけど。それぐらいの感覚です。

だからね、そんなに力んでたわけじゃなかったと思いますよ。当時の感覚でいうと、英語で歌うというのは営業バンドっぽいというか、言い方は悪いけど、外国のバンドのサブスティテュート(代用品)みたいな感覚があった。かといって、日本語じゃないとダメなんだという強い意志があったわけでもなかったんです。

日本最古の部類に入る、アシッドフォーク『まちぼうけ』はいかにして生まれたのか?

―『まちぼうけ』の発売は1973年3月。曲はいつごろからつくり始めたんですか。

久保田:1972年にはつくり始めてましたね。アメリカから帰ってきてラリーズもふたたび手伝うようになっていたので、ラリーズと同時進行でやっていました。曲ができたので、デモをつくったんですよ。ザ・フォーク・クルセダーズが東芝から出てたので、フォークルのセクションにデモを送ったんです。

そうしたら新田(和長)さんというフォークルのディレクターから返事があって、「東京に来ることがあったら会いにきなさい」と。行ってみたら新田さんは忙しくて、代わりに池田(壮平)という別のディレクターとつくることになった。

最初はとあるところが半分原盤を持つという話だったんだけど、私の様子を見て「このヒッピーはダメだな」と思ったのか、途中で降りちゃったんですよ(笑)。でも、半分録音してたんで、半年ほど期間を開けたあとに追加録音をして、結局東芝の原盤で出すことになったんだね。

―松任谷正隆さんはどういう経緯でプロデュースすることになったんですか。

久保田:ディレクターの池田が知り合いだったんですよ。あと、(松任谷が参加していた)フォージョーハーフがバックバンドを務める小坂忠さんのコンサートを観たんです。そのコンサートにいたく感動した。

1972年だから、はっぴいえんどは解散状態だったし(編註:1972年10月に翌年リリースの『HAPPY END』をアメリカでレコーディング、同年12月31日に、はっぴいえんどは解散。1973年9月21日に文京公会堂で解散コンサートを開催した)、池田に「フォージョーハーフ、いいねえ!」と話した記憶がある。それでマンタ(松任谷正隆)と会ったんでしょうね。

向こうも「レアなやつが出てきたなあ」と思っていたみたい。そのころマンタはピーター・ゴールウェイあたりの洗練された音楽を聴いてて、イメージが当時の私と重なるところがあったらしいんだよね。アメリカから帰ってきたばかりだからアメリカっぽいし(笑)。

―では、松任谷さんとは最初からウマが合ったわけですね。

久保田:そうだね。彼は学生時代、カントリーをやっていたんじゃないかな。そういう意味ではアメリカーナ的な背景もあるし、キーボードだけじゃなくて、マンドリンも上手い。私たち世代は子どものころからハンク・ウィリアムズ(編註:1923年生まれ、アメリカのカントリー音楽における最重要人物のひとり)とか聴いてるし、私もカントリーが大好きだった。

―久保田さんの世代は、ある意味でいま以上にアメリカ文化の影響力が強かった世代ですよね。

久保田:うん、そうかもね。なにせオキュパイド・ジャパン(占領下日本)生まれだから。特に私の場合、(幼少時代を過ごした石川県の)小松には米軍基地があったし、洋画もかかる映画館で育ったわけでね。

―では、久保田さんにとってのアメリカとは、憧れの異国ではなく、もっと身近なものだったのでしょうか。

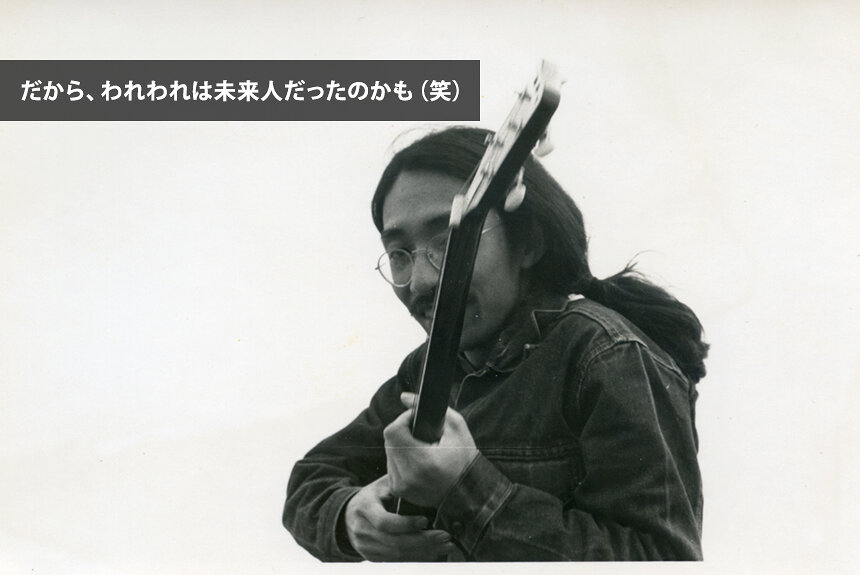

久保田:憧れの場所ではあったけど、横浜、立川、岩国なんかと同じでもう少し身近なものだった。『まちぼうけ』に関していえば、7か月アメリカをふらふらしたあとの音なんで、アメリカに対する憧れと実体験がない混ぜになっているというか。当時の私はこんなやつだったからね(と、封筒に収められた当時の写真を見せる)。アメリカに行く前はマッシュルームっぽい髪型だったんですよ。で、アメリカから帰ってきたらこうなっていたという(笑)。

―写真を見るとそんなに昔のものじゃないような感じもするんです。高円寺あたりにはいまもこういう人はいくらでもいますよ(笑)。

久保田:そう、だからわれわれは未来人だったのかも(笑)。

―冒頭の話に通じますよね。「価値観の切り取り方がモダンだった」という。

久保田:そうかも。なぜそういう切り取り方になったのか、私も本当にわからない。

「私はスピリチュアルでもないし、霊的でもないからね。ただ、どこかにそういう部分はあると思う」

久保田:でもね、当時はまったく評価されなかった。ゼロ。ひとりだけ評価してくれた人がいたんですよ。三橋一夫さんという音楽評論家で、神秘的な古代史や古神道のことも書いているような人。そういうスピの元祖みたいな人しか『まちぼうけ』のことがわからなかったのかも。

―『まちぼうけ』をつくっていたとき、久保田さんのなかにはスピリチュアルな意識があったんですか。

久保田:いやいや、私はスピリチュアルでもないし、霊的でもないからね。ただ、どこかにそういう部分はあると思う。そこは細野さんも同じ。私のじいちゃんは大正時代に映画館をつくったんだけど、その父親、つまり私のひいおじいさんはカトリックの伝道をしていたんですよ。北陸のキリシタンだった。

―久保田さんの家系はカトリックなんですか。

久保田:江戸末期にすでにカトリック、一種の隠れ。前田藩がそれじみてた。私も生まれてすぐに洗礼を受けてる、教会にはあまり行かないけど。そういう家で育ったことが、世界のどこを見るかという自分の視点と関係があるのかもしれない。

神概念というと変かもしれないけど……宮古島だって神歌を探しにいったわけではないんですよ。自分が掴まれるというか。これは自分が求めることというより、仕方がないことなんです。

―意識していないにもかかわらず、スピリチュアルな領域に足を踏み入れてしまうということでしょうか。

久保田:そういうことですね。

―夕焼け楽団にせよサンセッツにせよ、あるいは細野さんとのHarry & Macにせよ、『まちぼうけ』以降の久保田さんの活動にはどこかに「リズムの探究」というテーマがありますが、『まちぼうけ』にはそうした側面がそこまで出ていませんよね。

久保田:あまりないですね。

―「歌のアルバム」という感覚が強いですよね。

久保田:私の根っこはジャズなんです。10代の多感なころに自分に突き刺さったのはデューク・エリントンやマイルス・デイヴィス、キャノンボール・アダレイで、身体の深いところを動かす音楽が根っこにあった。

フォーク的な要素というのはあとから入ってきたものだったんだけど、サンフランシコに行ってみたらみんな踊りながら聴いていて、「やっぱりこういうもんだよな」とは思っていました。

リズムについて本格的に意識するようになったのは、Dr. Johnの『Dr. John's Gumbo』(1972年)ですね。ファンクというのは理屈を超えた真実だと思ったし、深い納得があった。『まちぼうけ』は『Dr. John's Gumbo』に出会う前の作品なんです。

Dr. John『Dr. John's Gumbo』を聴く(Apple Musicはこちら)編註:同作はルイジアナ州・ニューオリンズの音楽文化をショーケース的に提示した作品として知られ、久保田のみならず、大滝詠一や細野晴臣らも魅了した。なお、細野の「トロピカル三部作」における、ごった煮の音楽観「チャンキーサウンド」の影響源のひとつとして語られる作品でもある

「音楽の受信機が似てる」――長年交流を続ける細野晴臣との共通点

―『まちぼうけ』の発売は1973年3月ですが、細野さんの『HOSONO HOUSE』が同じ年の5月、ユーミンの『ひこうき雲』も73年にリリースされています。音楽的にはそれぞれ違いますが、学生運動の時代が終わったあとの空気感を共有しているようにも感じます。

久保田:みんな個性派だし、特に連帯することもなかったけどね。『まちぼうけ』は松任谷とつくったけど、そのあと友達でいるわけでもなく、何かのライブでたまに顔を合わせるぐらい。そのなかでも細野さんとはなぜか『サンセット・ギャング』(久保田麻琴と夕焼け楽団の1973年作)のころから一緒にやるようになった。あまりにも話が合うし、のちのHarry & Macや現在の交流につながるわけだけど。

久保田麻琴と夕焼け楽団“ルイジアナ・ママ”を聴く(Apple Musicはこちら)編註:ベース、ドラム、キーボードのアレンジは細野晴臣

細野晴臣“CHOO-CHOOガタゴト”を聴く(Apple Musicはこちら)

―ちょうどそのあたりのころ、喜納昌吉さんの“ハイサイおじさん”を細野さんに紹介して意気投合した、という話は有名ですよね。そもそも細野さんとはなぜそこまで話が合ったんでしょうね。

久保田:音楽の聴き方の根本で通底しているものがあるんでしょうね。音楽の受信機が似てる。子どものころに与えられた環境が近いのかもね。うちは映画館だったけど、細野さんところも映画関係の親族がいたはず(筆者註:叔母が外資系の映画会社勤務)。

久保田麻琴と夕焼け楽団“ハイサイおじさん”(1975年)を聴く(Apple Musicはこちら)細野晴臣“Roochoo Gumbo”(1976年)を聴く(Apple Musicはこちら)

編註:同曲は『細野晴臣 STRANGE SONG BOOK-Tribute to Haruomi Hosono 2-』(2008年)で久保田麻琴もカバーしている

久保田:プラスチックスのトシ(中西俊夫)もそういうところがあるよ。お父さんが洋画の映画会社の美術部で、ポスターを描いてたんですよ。映画から得たものがどこそこに出ているのかも。

―先ほどから話に出ている「時代を切り取る感性」の背景に、幼少時代からの映画体験があるのかもしれないですね。

久保田:そうなのかもしれないね、いま思うと。金延幸子も20歳ぐらい年上のお姉さんがいて、宝塚のスターなんですよ。宝塚はハイカラだからね。彼女の楽曲のなかにある「どこにもない外国観」は、宝塚経由のなにかが影響しているのかもしれない。

金延幸子『み空』(1972年)を聴く(Apple Musicはこちら)

歌が途絶えることはなにを意味するのか。久保田麻琴が「日本のうた」に向ける眼差し

―久保田さんは現在も浜田真理子さんをプロデュースしていたりと、常に日本語の歌について取り組んでいます。現在の日本の歌に対する久保田さんの意識はどのようなものなのでしょうか。

久保田:私はあまりいい聴き手ではないし、わからないな。ただ、浜田さんの歌にはびりびりと感じるものがあるわけですよ。泣けるし、彼女は心のなかにアメリカーナや素朴な愛しさを持っている。浜田真理子は精神性がめちゃ高いんです。シャーマニックですらある。

―浜田さんの歌には自然な歌謡性がありますよね。なおかつ日本語の発音が綺麗で。

久保田:たしかに歌詞のイントネーションは昔の歌謡曲みたいなところがありますよね。自然でクリアというか。やっぱり歌う人は発音がいいほうがいいですね。

―浜田さんの歌を世に届けることによって、日本の音楽の世界で欠落しているものを埋めようという意識もあるのでしょうか。

久保田:特に考えないです。批判・批評的なところは自分のなかから排除しようとしてるんです。ポジティブなところで精一杯。浜田真理子と細野晴臣がいればOKなんです(笑)。この国に10人も好きな音楽家がいたら大変なことだよ。

かつてのサンフランシコやリバプールからメジャーに乗ればすぐ世界に行けたけど、いまはいくらサム・ゲンデルが偉大でも日本盤すら出ない。それも無理ないとも思うんだけどね。ストリーミングでいくらでも聴けてしまうし、そこで日本盤を出すのかと。でも、出てほしいよな。

編集部:サム・ゲンデルはアメリカ文化の遺産であるジャズを現代的な手法で再解釈したアルバムを発表したり、アメリカーナの生き証人ともいえるライ・クーダーのバンドでサックスを演奏していますよね。文化の歴史的な連なりに自分自身が身を置いていることに、自覚的な方なんだろうなと。

サム・ゲンデル『Satin Doll』(2020年)を聴く(Apple Musicはこちら)

編集部:一方で日本に立ち返って考えると、歌謡曲、J-POPというようなポピュラー音楽はそれ以前の「日本のうた」とはどこか断絶があるように感じていて。日本の民謡を再発見して記録・編纂し、再解釈を施す、というような久保田さんのお仕事を見ていると、引き裂かれてしまいそうになっている「日本のうた」をつなぎとめようとされているように見えるんです。

それはサム・ゲンデルと久保田さんの活動の重なるところでもある。土地や生活に根ざした歌が途絶えてしまったらどうなるんだろう、と考えるからこそ、久保田さんに取材させていただいたところもあって。

久保田:いまのわれわれ日本人のこの脳は、日本語でフォーマットされているわけです。そのOSはずっと残ってほしい。絶滅してほしくない。ウイグルやミャンマーで起きていることを見ていると、すごく考えさせられるよね。

おそらく私のなかにも遠い外国の血は入っているだろうし、島国なんだし、そういう人も多いはず。でも、日本語で生まれ育ったわけで、そのOSは滅んでほしくはないよね。それだけなんですよね。

編集部:歌が途絶えると、いずれ文化そのものも失われていくというか。占領下の話もありましたけど、敗戦を経て流れ込んできたアメリカの文化を浴びて、「アメリカやイギリスの真似事ではない、自分たちの音楽をつくろう」とした第一世代が久保田さんたちなんだろうなと思っています。そしてぼくたちのようなメディアやつくり手は、そのバトンを受け取って、現代の音楽文化にその視点を反映させていかなければいけないのだということも考えます。

久保田:私の世代はある意味、戦後洗脳されているんですよ。敗戦によっていろんなものを抜き取られてしまった。エチオピアや(ブラジルの)レシーフェまでいって近代以前から続く歌や踊りを観にいくのは、きっとそのことと関係しているんです。

どう歴史が転換したのか。変わっていいこともあるけど、変わってはいけないこともあるだろうと。それが何なのか、ちゃんと見たいんだよね。私も宮古島の神歌と出会って心が震えたし、阿波おどりのビートを聴くと泣きそうになる。そんなこと、以前は想像もつかなかった。

だから、あまり他の人から影響を受けすぎず、自分たちを大事にしていく。そのことだけをちゃんとやりたいんです。「それぞれ個々の人生を大事にしてくださいね」ということ。自分が音楽つくったり、音楽を人に伝えたりするというのは、そういうことなんだと思う。

▼参考資料(編者)

北中正和『風都市伝説 1970年代の街とロックの記憶から』CDジャーナル、2004年

「ジャパン・ロック・シーンの軌跡」(V.A.『Anthology Of Japan Rock』封入のライナーノーツ)日本コロムビア、1985年

『STUDIO VOICE Vol.361』2006年1月号

『Aquarium Drunkard』Makoto Kubota : The Aquarium Drunkard Interview(外部サイトを開く)

細野晴臣・著、中矢俊一郎・編『HOSONO百景: いつか夢に見た音の旅』河出文庫、2017年

『細野観光 1969-2019』朝日新聞出版、2019年

- リリース情報

-

- 久保田麻琴

『まちぼうけ』(LP) -

2021年4月21日(水)発売

価格:4,180円(税込)

PROT7103[SIDE-A]

1. あさの光

2. かわいいお前

3. 汽車

4. ひとごみ

5. 山田氏の場合

6. 丸山神社[SIDE-B]

1. まちぼうけ

2. 休みの風

3. Make Love Co.

4. 時は近ずいて

5. Poor Boy

6 .挽歌

- 久保田麻琴

- プロフィール

-

- 久保田麻琴 (くぼた まこと)

-

1949年、京都府生まれ、石川県小松市出身。同志社大学経済学部在学中の1970年、URCより『アナポッカリマックロケ』でデビュー。同年、軽音楽部の1学年上だった水谷孝らと「裸のラリーズ」を結成しベースを担当。大学を1年休学して渡米後、松任谷正隆プロデュースのソロアルバム『まちぼうけ』を発表。その後、夕焼け楽団およびザ・サンセッツとして、ヒッピーカルチャー、アロハ、琉球・沖縄音楽などを独自のグルーブで融合させ、ワールドミュージックブームの先駆けとなる。細野晴臣と親交が深く、ユニットHarry & Macとして『Road to Louisiana』(1999年)を発表するなど、作品にゲストミュージシャンとしても参加している。ライ・クーダー、レボン・ヘルムとも作品で共演している。阿波踊り、岐阜県郡上白鳥の盆踊りなど日本の伝統音楽の録音 / CD制作も行うほか、宮古島の古謡を題材とした映画『スケッチ・オブ・ミャーク』(2011年)の原案・整音・出演を担当。著書に『世界の音を訪ねる―音の錬金術師の旅日記』(2006年、岩波新書刊)がある。

- フィードバック 11

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-