新大久保といえば、「東京のコリアンタウン」と呼ばれ、連日多くの女性たちで賑わい注目を集めている街。しかし実際に足を運ぶと、その町並みは決して韓流一色ではない。

そこでは実にさまざまな人種や国籍、そして宗教が入り混じった、独自のミックスカルチャーが形成されている。日常のすぐそばに人知れず息を潜めている多文化共生のヒント。一度その視点に気づけば、縁もゆかりもないお互いの存在を認め合う眼差しが得られるはずだ。

自ら新大久保に住みながら、そこに居住するたくさんの外国人を取材して書かれた『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(辰巳出版)。実際に新大久保の町を歩きながら見えてくる光景が、異文化理解のきっかけになるかもしれない。そんな思いを胸に、『ルポ新大久保』の著者、室橋裕和さんに、新大久保の町を案内してもらった。

新大久保を歩きながら見えてくる、中東、南アジア、韓国、中国、ローカリティー

「知らないものを知りたい。その気持ちに尽きます」と、室橋裕和さんは自身の執筆活動の動機を説明する。

室橋:子どもの頃から異文化は好きでしたし、若い頃はバックパッカーとして海外によく行っていました。タイにも10年間滞在しています。

その関心がいまだに続いているんです。日本の中の外国人コミュニティーにいると、旅しているみたいで、たゆたってる、さまよってる感じがある。だから新大久保に住んでいるんでしょうね。

1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイに移住。現地発の日本語情報誌に在籍し、10年に渡りタイ及び周辺国を取材する。帰国後はアジア専門のライター、編集者として活動。「アジアに生きる日本人」「日本に生きるアジア人」をテーマとしている。著書に『日本の異国』(晶文社)、『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(辰巳出版)など。

そんな室橋さんが案内する、ちょっとディープな異文化の旅へ、いざ出発しよう。

JR山手線新大久保駅前から右、高架下をくぐって東へ行けば、よく知られる韓流ブームに湧いたエリア。だが、室橋さんは翻って大久保通りを反対側の西へと歩みを進めた。

右へ曲がり路地を進むと、そこは移民社会の「震源地」イスラム横丁だ。ベトナムやネパールのレストランが並び、ハングルの看板も見られる角地にはインド系の食材店「グリーンナスコ」が居を構えている。

室橋:ナスコはインド系ムスリムの食材店です。インド系の人たちだけじゃなく、文化的に近いネパールやパキスタン、バングラディッシュなど南アジアのムスリムも集まってきて、イスラム横丁と呼ばれるようになりました。

だからイスラムと言っても、日本人がイメージする中東の人たちがやっているわけではない。もちろん、お客さんとしては中東の人も来ますが、韓国人や中国人もいる雑多でごちゃごちゃした感じが、この界隈の真骨頂ですね。

このビルの4階にはモスクとも言えないような小さい礼拝堂があるらしい。店の隣はフードコートになっていて、店先のテーブルで飲食もできる。

室橋:ここのビリヤニとチャイはちょっとした評判なんです。路上でチャイを飲む現地っぽさが好きで、僕もよく利用します。

室橋:いろんな人種の人がお茶を飲みながら雑談してますね。時間帯によっては、学校帰りの日本の高校生がチャイを飲んでますよ。日本人の子どもたちとこの辺の住人が混じり合っているんです。

「ナスコ」と「新宿八百屋」の間の路地を折れた突き当りに現れたのは送金会社。あまり他の町では見ない光景だ。

室橋:送金屋も店ごとに特徴があるんです。「ここはネパールに強い」「こっちは中南米に強い」とかね。店によって、大都市にある大きい銀行だけじゃなく地方の支店に送金できたり、その国の人のスタッフを配置していたり。

今はネット送金もできますが、それでも店員と話しながら信頼関係の中でお金を預けたい人がいる。町の信用金庫みたいなものかな。

その隣には中華系の幼稚園があった。この系列の幼稚園は埼玉県川口市の芝園団地にもあるそうだ。芝園団地は、住民の約半数が中国を中心とした移民で成り立っている。

幼稚園を介して新大久保と川口が繋がるのが興味深い。こうした施設が、在日外国人のインフラを支えているのだ。

一番わかりやすい入口。それは、やはり「食」

再び大久保通りに出ると、ハラル系の食材店が軒を連ねている。店頭にはたくさんのスパイスや見慣れない野菜が並ぶ。室橋さんもあれこれ買って自炊をするそう。「知らないスパイスを買ってみて、予想と全然違う味で失敗したり」と苦笑する。

室橋:こういう店が、この町に住む外国人たちのライフライン。玉ねぎやじゃがいもみたいに、日本人が普通に使う食材も売っていて、よく見ると安い。だから僕もしょっちゅう買いに来ますよ。日本人のおばちゃんも時々のぞいてます。

僕がわかるのも一部だけ。例えばヌクマムというベトナムの醤油がありますけど、それ一つだって何種類もあって何が何だかわからない。

米の麺であるフォーも、太さとかメーカーとか、ベトナム人にはこだわりがあるみたいなんです。小麦や油も、インド人、ネパール人、それぞれに好みがある。「このメーカーのこの商品がいい」「この産地のものが欲しい」と、細かいニーズに応えた商品が並んでいるんです。

その他にも、エシャロットという赤く小さな玉ねぎや、バングラディッシュの蜂蜜、無数のターメリックなど、商品はさまざま。大抵の店には食材のみならず、スマホの充電器など電子機器のジャンク品なんかも並んでいて、いい意味で「アジアの怪しさ」が漂っている。

中央線の高架下にあるケバブ屋「サライケバブ」は、この日はあいにく定休日。トルコ人の兄弟が経営していていつも「多国籍行列」ができる人気店だという。隣のビルにはネパール料理屋とベトナム居酒屋が入る。異文化を理解する一番わかりやすい入り口は、やはり「食」だと室橋さん。

室橋:僕もいろんな国を旅してきて、その国の料理を食べるのが大好き。異文化への関心の薄い人にも、食は一番体験しやすいテーマですよね。だから原稿の中にもなるべく入れるようにしているんです。

ここは「カルチャーエクスチェンジの町」

高架に沿ってJR大久保駅へ進み、駅の改札口に沿って右に曲がり、小滝橋通りへ向かう通りに入ると、派手な色彩の建物が突如としてあらわれた。台湾の寺院「媽祖廟(まそびょう)」だ。

媽祖とは、台湾で篤く信仰されている道教の女神。寺院には出入り自由なようで、さっそく中へ入ってみる。

室内も同じように色鮮やか。テーブルにはお供えものの果物が置かれ、やさしい線香のかおりが充満している。台湾の宗教音楽だろうか、うっすらとBGMも流れていた。街の喧騒とは別種の時間が流れているのを感じる。

建物は4階建てで、各階に神様が祀られているようだ。「観音様を拝みに、タイ人やベトナム人の仏教徒も時々やってくるんですよ」と室橋さんは言う。4階の神様だけ、道教ではなく仏教の観音様なのだそう。

室橋:2階の関帝殿にいる月下老人は、縁結びの神様です。それで日本人の女の子もたまにやって来ます。

本場である台湾の月下老人への参拝客も、コロナ前は日本人の女の子ばかりだったそうですが、いまは台湾に行けないから、ここでお参りするらしいんです。

室橋さんは受付の台湾人と顔見知りの様子。「こんにちは」と挨拶を交わし媽祖廟を出る。室橋さんはどうやってこうした場所を見つけ、自ら入り込んでいくのだろうかと尋ねると、「やっぱり、ひたすら歩き回ることですよね。なんだろうと思ったらのぞいてみて、そこにいる人に話しかけてみるんですよ」と答える。

室橋:新大久保は多文化が入り混じっていると言われることもありますが、それぞれが独立していて実際には混じっていない面もあります。ベトナム人はベトナム人、ネパール人はネパール人と、お互いに干渉し合わないところがある。それでも十分に生きていけますからね。

一方で、せっかくこういう町なんだから一緒に何かやろうよ、という動きももちろんあります。お祭りや会議など、多国籍の人たちみんなで集まるために音頭を取る日本人もけっこういますよ。外国人がよく言うのは、ここは「カルチャーエクスチェンジの町」だということ。人によって立場は違えど、いろんなレベルでの交わりは進んでいくのは間違いないでしょうね。

僕も「よそもの」。だからこそ「よそもの」に対して寛容でありたい。

ぐるっと回って再び新大久保駅の方へと向かう。駅が近づくにつれてお店も増えてきた。西葛西にも支店があるという明るい店内のインド系食材店「アンビカショップ」は、先日オープンしたばかり。

真新しい韓国のチキンの店も目につく。新型コロナの流行以降、特に店の入れ替わりは激しいらしい。

室橋:コロナで変化した点は多いですね。例えば外国人留学生は母国に帰れないし、新入生は来日できない。来られても数が少ないから、町の人口が増えないんですよ。母国にとどまって、日本の学校教育をオンラインで受講している人もいますね。

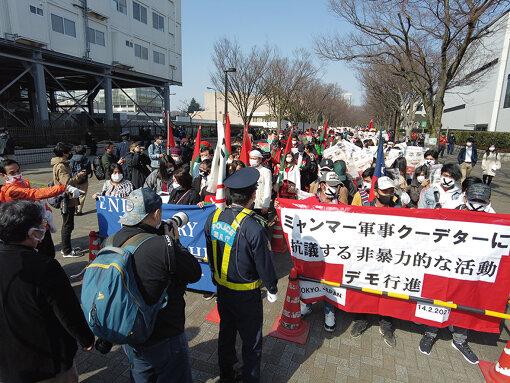

オンラインということで言えば、室橋さんは先日、ミャンマーに関する勉強会に参加していたという。周知の通り、いまミャンマーは大変な状況下にある。

軍事政権によるクーデターが発生し、それに対抗する大規模なデモが連日に渡って行われているのは報道されている通り。日本でも、ミャンマー人たちが各所で抗議活動を展開している。

室橋:先日、高田馬場にあるミャンマーレストランで開かれたオンラインセミナーでは、ミャンマー語翻訳の第一人者や、ミャンマー研究をしているジャーナリスト、メディアの記者の人たちなどが集まって情報交換をしました。そうした勉強会はいまあちこちで開かれていて、僕もどうにか応援できないかと参加したんです。この件についての原稿も書いています。

びっくりしたのは、日本で行われているミャンマー人のデモに対して、日本人からの反発が強いこと。もちろんコロナ禍ということもあるんですが、そもそも外国人が自国でデモをすることへの反感が大きいようです。

室橋:ただ、ミャンマー人は自分たちの生死がかかっているので必死です。はたして祖国に戻れるのか。もし帰国できたとしても二度と国外に出られないんじゃないか、未来が閉ざされてしまうと考える人もいて、この状況はあまりにも可哀想ですよ。

「この街は、『よそもの』を受け入れ続けることで歴史を紡いできた」と『ルポ新大久保』にも書かれているように、新大久保は「よそもの」が作ってきた町だ。この辺り一帯の百人町という地名も、江戸時代に鉄砲百人隊が住みついたことを由来としている。

それから日本人のみならず、在日韓国人やアジア系の人々も加わっていった。「もちろん、僕もよそものです」と室橋さんは言う。「だからこそ『よそもの』に対して寛容でありたい、そう思わずにはいられない」。

室橋さんから学ぶ「その場に居合わせる」自然体のスタンス

周囲を巡っているとすぐにお昼時となった。室橋さんオススメのネパール料理店「ラトバレ」へ。地域のネパール人も、「この店が一番だ」という人が多いそう。

地下一階の店内に入ると、すぐにスパイスの香りが鼻腔をくすぐる。他のお客さんはほとんどネパール人のようで、外国語が飛び交い、テレビから流れるのはネパールのミュージックビデオ。

店員さんが日本語で注文を取ってくれる。ランチメニューから、ネパールで定番の定食だという「ダルバート」を注文。カレー、ライス、アチャル(漬物)、タルカリ(野菜のおかず)などから成るワンプレートランチだ。アジア風のアルミのお盆の上には、日本のお茶碗に入れられたスープもある。

室橋:こうしてレストランに入るだけでも、彼らの素の表情や生活の姿が見えてきませんか? 一見入りづらそうなお店でも、入ってみればなんてことはいし、日本語も通じます。店員さんに話しかければ料理や国のことも教えてくれる。意外に敷居が低いんだということは伝えたいですね。

「気さくな人が多いから、なんなら日本人と交流するより簡単ですよ」と室橋さんは笑う。そうやってコミュニケーションを積み重ねることで、彼らと「隣人」として関わることができるようになるそうだ。

『ルポ新大久保』も、ジャーナリスティックなオピニオンの提言というより、まるで私小説のように、新大久保に住む外国の人たちとの交流から紡がれた書籍だった。

室橋:在留外国人について、社会的な問題として世に問いたいわけではないんです。基本的には興味のおもむくまま、気になる世界があるからのぞいてみようという感覚ですね。

「こうすべきだ」という記事を書くのはある意味で簡単だし、それは大手のメディアに任せておけばいい。それより、僕は自分なりの切り口を探して発信したいんです。

近所のコンビニの店員が外国人であることが当たり前になった暮らしの中で、普段私たちが見落としがちな日本の中の異文化。そんな他者を知るきっかけになるのは、室橋さんの「その場に居合わせる」自然体のスタンスなのかもしれない。

料理を食べ終えて店を後にする。「何より、まずは自分自身で体験した方がおもしろいじゃないですか」。取材を終え、そう言って笑みを浮かべて去っていく室橋さんの後姿が、新大久保の多文化の濁流の中に溶けていくように見えた。

- プロフィール

-

- 室橋裕和 (むろはし ひろかず)

-

1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイに移住。現地発の日本語情報誌に在籍し、10年に渡りタイ及び周辺国を取材する。帰国後はアジア専門のライター、編集者として活動。「アジアに生きる日本人」「日本に生きるアジア人」をテーマとしている。著書に『日本の異国』(晶文社)など。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-