Hi-STANDARDがミニアルバム『Last Of Sunny Day』でデビューしてから27年の月日が流れた今もなお、脈々と受け継がれる国内のメロディックパンク / ポップパンクシーン。そんなシーンのライジングスターであるKUZIRAが、Hi-STANDARDの登場とともに立ち上がり、現在はメンバーのKen Yokoyamaが代表を務めるレーベル、PIZZA OF DEATH RECORDSより1stフルアルバム『Superspin』をリリースする。

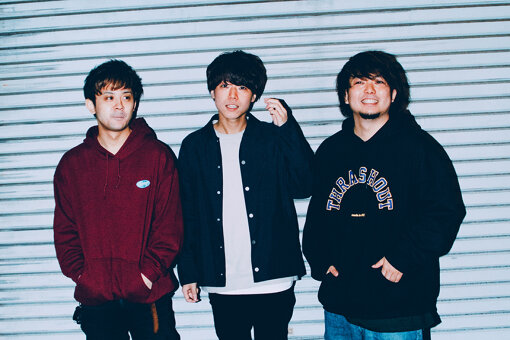

先人たちのサウンドスタイルやときに社会問題に鋭く切り込むアティチュードへのリスペクトに、独自のミクスチャー感覚や現代を生きる若者だからこそのメッセージを注入。本人たちも「命」と断言する飛び抜けたメロディセンスとともに、2020年代という新たなディケイドにシーンのネクストフェーズを叩きつける。そのポップ且つ攻撃的な輝きの背景には何があるのか。オリジナルメンバーの末武竜之介(Vo,Gt)と熊野和也(Ba,Vo)、そして2021年3月に新加入が発表されたばかりのシャー:D(Dr)も交えて語ってもらった。

2017年に本格始動したメロディックパンクバンド。末武竜之介、熊野和也、シャー:Dの三人。2018年8月TRUST RECORDSよりリリースしたデビューミニアルバム『Deep Down』が無名の新人ながらタワレコメンに選出。『Deep Down』を携え約80本に及ぶ初のリリースツアーを開催。東岐阪ツアーファイナル、名古屋での裏ファイナル2daysチケットは即完。2019年8月1st EP『Pay The Piper』をリリース、約半年間に及ぶ全国32ヶ所のリリースツアーを開催。2019年9月Ken Yokoyama『Still Age Tour Ⅱ』に参加。2021年3月新ドラマーとしてシャー:Dが加入。2021年5月1st Full Album『Superspin』をPIZZA OF DEATH RECORDSよりリリース。

ELLEGARDENやマキシマム ザ ホルモンも含めて、1990年代や2000年代のパンクやラウドの隆盛期のことは、ほぼすべて後追いです(末武)

―KUZIRAは岐阜県出身の末武さんと熊野さん、前ドラマーのふちたくとさんの3人で結成されたそうですね。2021年の1月に脱退したふちさんに替わって、3月にシャー:Dさんが加入したことが発表されました。まずは結成時のことについて訊きたいのですが、もともとポップパンクやメロディックパンクが好きで、そういうバンドをやろうと思って集まったのですか?

熊野:そういった音楽を好きになったタイミングとバンドを始めたタイミングはほぼ同じでした。中学や高校の頃は、音楽自体を自ら聴くこともほとんどなく、大学に入ってからもしばらくはバスケ部のマネージャーをやっていました。でも歌を歌うことは好きだったので軽音楽部に入ることにしたんです。

そこで先輩がHi-STANDARDやBBQ CHICKENSのコピーを演奏している姿を見て「これだ!」と思ったことがきっかけになって、一つ年下だった前ドラマーのふちと、高校の頃からギターを弾いていた二つ下の(熊野)竜之介に声をかけたのが、確か2014年か2015年だったと思います。しばらくコピーバンドをやっていたんですけど、2017年に初めてオリジナル曲のデモCDを作ったことが、KUZIRAとしての活動の始まりです。

―末武さんはもともとギターを弾いていたということですが、当時からバンド音楽が好きだったんですか?

末武:ポップパンクやメロディックパンクは好きでした。でも、当時持っていたのはアコースティックギターで、コブクロとかを弾いていました。バンドはずっとやりたかったんですけど、趣味の合う友達というか友達自体、あまりいなかったんですよね。それで「どうしようかな」って思いながら大学に入ってしばらくしたタイミングで、熊野が声をかけてくれたんです。

―どんなバンドが好きだったんですか?

末武:Green DayやNo Use For A Nameといったアメリカ西海岸のポップパンクとか、そういったパンクの文脈とはまた異なりますがWeezerも好きでしたね。あとはマキシマム ザ ホルモンやELLEGARDENのような、国内のラウドロックやメロディックパンクもよく聴いていました。

―Green DayやNo Use For A Name、Weezerが台頭してきた時代って、1995年生まれの末武さんはまだ生まれていないですよね? 例えばGreen Dayだと、どのアルバムからがオンタイムですか?

末武:僕が音楽を好きになっていろいろと掘り下げるようになった頃に出たのが『¡Uno!』『¡Dos!』『¡Tre!』の3部作(2012年)でした。だからELLEGARDENやマキシマム ザ ホルモンも含めて、1990年代や2000年代のパンクやラウドの隆盛期のことは、ほぼすべて後追いです。

―シャー:Dさんが加入したきっかけについて教えてもらえますか?

シャー:D:僕は二人と同じ東海地方、愛知県の豊橋市出身で別のバンドでドラムを叩いていました。KUZIRAは対バンしたこともあったので存在は知っていて、前のドラマーが抜けるタイミングで共通の知り合いがあらためて繋いでくれたんです。そこからスタジオに入って一緒に音を合わせてみて、いい感じだったので加入することになりました。

―好きな音楽もKUZIRAの二人と近いところがあったのでしょうか。

シャー:D:そうですね。僕もポップパンクが好きで、2000年代のSum 41やNew Found Glory、Fall Out BoyやSimple Planといったポップパンクやエモが入口でした。

―さまざまな音楽を聴かれると思うのですが、なぜポップパンクやエモにとりわけ惹かれたのでしょうか。

シャー:D:あの頃のポップパンクやエモって、チャラさというか、パーティー感もあっていいんですよね。例えばFall Out Boyがメインストリームで流行っている音も採り入れてどんどん大きくなっていく感じとかも大好きですし、ビジュアル面でもいろんなバンドから影響を受けました。

末武:シャー:Dくんは「エモボーイ」だったよね。

―タイトなTシャツにスキニー、片目が隠れた前髪みたいな?

シャー:D:ざっくり言えばそんな感じでした。そこから彼らのルーツになった1990年代あたりのバンドを掘っていくと生々しくて泥くささもあって、それもまたすごくかっこよくて。おっしゃったようにいろんな音楽を聴くんですけど、やっぱりメロディックパンクやポップパンク、エモの文脈が僕の芯に流れ続けているんです。

PIZZA OF DEATH RECORDSから出すことが決まった当初、今までにないプレッシャーを感じたんです。「パンクって、バンドって何だろう」って(末武)

―現在ラッパーやシンガーといったバンドではない形式をとるアーティストサイドから、エモやポップパンクの巻き返しが起こっていることについては、どう思われていますか?

末武:すごく面白いと思います。タイムリーな話だと、去年Machine Gun Kellyが「ポップパンクのアルバムを作る」と宣言して出したアルバム『Tickets To My Downfall』が全米1位を獲りましたけど、実際に曲もかっこいいし、もっともっと盛り上がったら最高ですね。

―KUZIRAはバンドですが、そういった海外の状況とも重なる部分を感じるんです。1990年代にHi-STANDARDならびにPIZZA OF DEATH RECORDSを中心に巻き起こったインディペンデントなパンクのムーブメントや、2000年代に出ていたELLEGARDENらのレガシーの再解釈的な。今作『Superspin』は新しい世代だからこそできる過去へのアクセスやサウンドのミクスチャー感覚、メッセージ性があると思いました。そこでまず、今回PIZZA OF DEATH RECORDSからデビューすることについてはどう思われていますか?

熊野:2019年の9月にKen Bandのツアー『Still Age Tour Ⅱ』の北海道編に帯同させてもらったんです。その時にKenさんが前の曲のビートを止めずに「俺らの前にやったKUZIRA、カッコよかったでしょ?」とMCを入れてから“Let The Beat Carry On”を演奏した瞬間は、感動して涙が溢れそうになりました。

―まさに世代から世代へ受け継がれていく音楽の魅力をKenさんが体現されたんですね。

熊野:そのうえで、PIZZA OF DEATH RECORDSから、しかもKenさんのニューアルバム『4Wheels 9Lives』と同日発売できることになるなんて。

末武:Hi-STANDARD、BBQ CHICKENSにKen Bandなど、Kenさんの音楽性やアティチュードから受けた影響は、間違いなくKUZIRAを始めた大きなきっかけの一つです。すごく不思議な感じがしますね。

―アティチュードということで言えば、パンクには直接的にポリティカルなことに言及した曲や作品もあれば、ただ「飯が美味い」みたいなことを連呼するパーティーソングもある。いずれにせよその魅力は聴いたときに何かしら熱い衝動が湧き上がってきて奮い立つことだと思うんです。みなさんはパンクの魅力について、どうお考えですか?

末武:PIZZA OF DEATH RECORDSから出すことが決まった当初、今までにないプレッシャーを感じたんです。「パンクって、バンドって何だろう」って、すごく悩みました。そこであらためて思ったのは、Rage Against The MachineもSystem Of A Downも、Kenさんもそうですけど、ポリティカルなことや社会に対して思うことを臆することなく発信してきたじゃないですか。

末武:そういう姿勢はシンプルにかっこいいなって。だから使命感じゃないですけど、僕なりにそういうことがやりたくなりました。憧れのバンドの精神を受け継いで現代社会に思うことを言う。タイトルに「spin(紡ぐ)」という言葉を入れて『Superspin』としたことには、そういうコンセプトもあります。

―末武さんなりにやれることとは今どんなことを考えていますか?

末武:僕は今も看護師をしていて、その現場でもたくさん思うことがあります。僕らが払っている税金の使い道だったり、新型コロナウイルスの感染拡大やワクチンの問題もそう。若いからって見過ごすことはできない問題が現状山積みになっています。だから、そういうメッセージを歌詞に込めることって、僕はすごく大事なことだと思うんです。

熊野:竜之介はコロナのワクチンを実際に打ったうえで、肯定的な意見をTwitterで発信したりもしていて。そこは看護師だから言える部分も大きいと思うんですけど、今ってライブハウスの在り方も問われているし、いろんな問題が繋がっていてどれも決して他人事ではない。そこで考えるきっかけを投じることは、いいことだと思います。

―このアルバムは大切な人を思う気持ちと広く社会的な問題という2軸の相互関係を描きながら物語を展開していく、まるで一つの映画のような作品だと思いました。“Crank In”という曲があって、『ショーシャンクの空に』や『スター・ウォーズ』をオマージュした歌詞が出てくるので、余計にそう思った部分もありますが。

末武:そこ気づいてくれました? よかったです。映画、好きなんですよね。とはいえ、アルバム自体に映画のような性質を持たせようという意図は特になくて、さっきも言ったように憧れのバンドが積み重ねてきたことを紡ぎながら、今の僕ららしいことをしようというコンセプトのもとに作りました。そこでいろんなタイプの曲をいい流れになるように考えて組んでいったので、映画のように感じられたのかもしれません。

若者が選挙に行かないとか政治に無関心とか言うじゃないですか。世代の近い僕らだからこそ、彼らに伝えられることってあると思う(末武)

―1曲目の“Power Bank”で朝起きて、2曲目の“Throw Your Cell Away”でワイドショーやさまざまな情報にうんざりしてスマホを捨てる流れからも、ストーリー性を感じました。

末武:スマホって便利な反面、持っていないと落ち着かなくなったり、情報に縛られて窮屈な気持ちになったりすることもある。この歌詞を書いた動機は、そういうときに自分を解放できるのがライブなんだって思ったことです。そこから、よくいろんなところで議論されているサブスクの話にも繋がっていて。

―KUZIRAは最近までサブスクを利用していませんでしたが、懐疑的な部分があったのでしょうか。

末武:いえ、ただタイミングを逃して遅くなっただけですね。僕自身もサブスクはめちゃくちゃ使います。フィジカルだけだと出会えなかったであろう音楽もたくさんありますし。でもCDショップに行って買い物して、家に帰って封を開ける瞬間のドキドキ感とか、そのドキドキ感が楽しみなのに途中で我慢できなくて電車のなかで歌詞カードだけ読んじゃったとか、あるじゃないですか。僕らはおそらく最後のCD世代。そういう情緒が好きだっていう素直な気持ちで、フィジカルを所有する喜びが減っていく世の中に抗いたかったんです。

―そして3曲目の“Spin”までのアンセミックな強さから一転、4曲目の“Sad (Regrets)”では、いなくなった大切な人への後悔の念を歌われています。

末武:“Sad (Regrets)”のメロディはもともとあって、歌詞をどうするか考えていたタイミングで祖母が亡くなったんです。そこでもっと思っていることを話せばよかったとか、もっと会いに行けばよかったとか、そういった後悔の念も、幸せな思い出や愛もちゃんと背負って生きていこうって思って。それもまた「紡ぐ」行為です。アルバムのタイトルに入れた「spin」とリンクしてきますね。

―“He”は先ほどお話しになられた医療現場にいて感じた問題や、暴力や差別といった社会問題にもっともダイレクトにアプローチした曲です。

末武:僕らはPIZZA OF DEATH RECORDSのなかでもっとも若いバンドです。よく若者が選挙に行かないとか、政治に無関心とか、言うじゃないですか。確かにそれは否定できない。でも世代の近い僕らだからこそ、彼らに伝えられることって大いにあると思うんです。僕らなりに黙って見過ごす風潮を止めたいという想いをぶつけた、象徴的な曲です。

―続いてはサウンド面について話を聞かせてください。まずシャー:Dさんは新加入してからここまでの感触はいかかがですか?

シャー:D:KUZIRAはメロディがよくてツインボーカルであることがもっとも大きな強みだと思います。あとは、言いたいことややりたい音楽性と、実際に出てくるものの距離が近いというか、初期衝動を詰め合わせたようなサウンドが好きなんです。そこで、今回初めて制作に携わるにあたって、KUZIRAらしさを崩さずに自分の持ち味を出していくことに努めました。結果、二人の良さを前面に押し出しながら自分らしいプレイができたと思います。でも、もっと二人に寄り添ったほうが面白いことになりそうな部分もあって、今作は今作で満足しつつ、次のことも少し見えたような気がします。

―アレンジやレコーディングのプロセスで変わったことはありますか?

末武:今まではスタジオに入って、僕が曲のイメージを口頭で伝えてセッションしながら作っていたんです。それに対して今回はDAWソフトを使ってしっかり打ち込んだデモを持っていったうえで、二人と話し合いながら演奏して作っていきました。結果これまでよりすごくスムーズになりましたね。とはいえドラムはそんなに詳しくないので、いちおうリズムを入れたものをシャー:Dくんに全振りしましたけど。

―ポップパンク / メロディックパンクを軸に、さまざまなジャンルの要素を採り入れた曲の展開が、今まで以上に豊かになったように感じました。

末武:僕はポップパンク / メロディックパンクやミクスチャーロックが好きで、熊野はスカやレゲエも好きだし、シャー:Dくんはもっとヘビーでラウドなロックも聴くし、それぞれの特徴を活かしやすくなったことは確かですね。どこにどういう要素を入れたら面白くなるか、ソフトで作り込んだデモがちゃんとある分、曲としっかり向き合えたことで、バリエーションが生まれました。

熊野:前のやり方だと、竜之介の思っていることが汲み取れないこともあったので、やり方を変えてよかったと思います。今回はデモがしっかりあったら客観視もできるし、自分たちの魅力が拡張していくような感触はありました。

末武:コロナ禍で今まで以上にいろんな音楽を聴くようになって、そこで感じた熱量を保ったままアウトプットに落とし込めたことも大きな利点ですね。今回だと、“Change”にはEDMから着想を得たハンズクラップも入っていますから。

―“Change”は幅の広がりを象徴する曲だと思いました。ブルーズ / ハードロックっぽいリフに始まり、スカパンクありポップパンクあり、そして間奏でEDMのビルドアップに近い展開がある。ハンズクラップは今までにやっていない打ち込みですし、KUZIRAの未来を示すような意味合いもあったように思うのですが、いかがですか?

熊野:同じようなことを言われたことがあります。でも実際のところは、時間のリミットが迫っているなか駆け込みで作った曲で大意はないんです。最後にやりたいことを思いっきり詰め込んだ結果、今までにないタイプの曲になりました。

僕らの音楽はメロディが命。この先どんなスパイスを加えてもグッドメロディを追い求める姿勢は変わらない(末武)

―全曲1分台~2分台のなかにさまざまな要素が入っていて、バンドならではのラウドネスや衝動性、疾走感はあるんですけど、いろいろと詰め込みすぎたような印象ややかましさはなく、絶妙なまとまり方をしています。そこは意識しましたか?

末武:前もって曲を短くしようという意識はなくて、作っていく過程のなかで尺も音数もほぼ引き算になるんです。1番と2番で同じようなことをするなら、別に決まりなんてないんだから2番は取っちゃう。何かを足すことはほとんどないですね。それはたぶん、僕が飽き性だからだと思います。

―さまざまな音楽性を採り入れることも、飽き性と多少関係していますか?

末武:そうですね。メロディックパンクって、例えば2ビートでメロディアスとか、形式がかなり明確なジャンルだから単調になりやすい。そうなると僕自身が飽きちゃってずっと聴けなくなるので、「ここでリズムのパターンを変えよう」とか「ここにスカ入れたら面白いんじゃない?」とか、展開に動きをつけたくなる部分はあると思います。そこに曲自体が短いことも重なって、疾走感のなかでバンバン変わっていく景色を楽しんでいたら、あっという間に終わっていたみたいな作品になる。そうやって音楽性をどんどん切り替えていくことって、今の若い人たちならではだと思いますし、そこを自分たちなりのやり方で追求していきたいですね。

―同じ世代で刺激を受けているバンドはいますか?

末武:先輩にはなるんですけど、僕らがPIZZA OF DEATH RECORDSの前にリリースしていた名古屋のレーベル、TRUST RECORDSのENTHからは影響を受けています。誰にも媚びずやりたいことをやって方向性がどんどん変わっていく。「やりたいことをやる」という意識が変わらないからサウンドは変わっていくみたいな。理想的ですよね。

―KUZIRAもそうやって変わっていきたいと。

末武:そうですね。とはいえ、僕らの音楽はメロディが命。この先どんなスパイスを加えてもグッドメロディを追い求める姿勢は変わらないと思いますし、現段階ではメロディックパンク / ポップパンクならではの良さも引き続き突き詰めていきたいです。でも枠には捉われずに進化していきたい。

あとは、やっぱりライブなんですよ。僕らはずっと、何年先もライブで演奏できるような曲を意識して作ってきましたし、そこもコロナ禍だろうがこの先何があろうが続けていると思います。

シャー:D:ライブを想定したときに、今作の存在はかなり大きいと思います。今までは長めのセットになると過去の曲を総動員してセットを組んでいたんですけど、このアルバムで音楽的な幅が広がったことで、セットリストに選択肢が生まれた。この先はいろんな表情のライブができるような気がします。

―ほんとうに、コロナ禍が1日も早く収束してほしいですね。

熊野:2020年は僕らの住んでいる東海のみで、わずかな回数しかライブができませんでした。この先もどうなるかわからないですけど、状況をしっかり見ながらルールを守って、できるだけいろんな場所を回りたいと思っています。そして10年後ももっとその先も、機材車に乗って全国のライブハウスをツアーしつつ、たまに大きい会場でもやる、みたいなバンドでいられたらなって思います。

―大きい会場でやることよりもライブハウスで続けることのほうが大切だと。

末武:そうですね。初めてライブハウスに行った時の衝撃が忘れられなくて。バンドとしてどうなりたいかって訊かれたときにはいつも、「ライブハウスを回り続けるバンドになりたい」と真っ先に思うんです。

―コロナ禍もそうですし音楽シーンの潮流をみても、ロックバンドに追い風が吹いているとはいえない状況ですが、それについてはどうですか?

シャー:D:特に心配はしていません。そのときにやりたいことをやれる範囲でやる。変に頭でっかちにならずに柔軟な状態で、自分たちの感情に素直に従ってやっていけたら何よりですね。

- リリース情報

-

- KUZIRA

『Superspin』(CD) -

2021年5月26日(水)発売

価格:2,750円(税込)

PZCA-931. Power Bank

2. Throw Your Cell Away

3. Spin

4. Sad (Regrets)

5. He

6. The Feeling

7. Crank In

8. Together Forever

9. ByeFor Now

10. Change

11. I'm Cool

12. Under The Snow

13. Speak Up

- KUZIRA

- プロフィール

-

- KUZIRA (クジラ)

-

2017年に本格始動したメロディックパンクバンド。末武竜之介、熊野和也、シャー:Dの三人。2018年8月TRUST RECORDSよりリリースしたデビューミニアルバム『Deep Down』が無名の新人ながらタワレコメンに選出。『Deep Down』を携え約80本に及ぶ初のリリースツアーを開催。東岐阪ツアーファイナル、名古屋での裏ファイナル2daysチケットは即完。2019年8月1st EP「Pay The Piper」をリリース、約半年間に及ぶ全国32ヶ所のリリースツアーを開催。2019年9月Ken Yokoyama『Still Age Tour Ⅱ』に参加。2021年3月 新ドラマーとしてシャー:Dが加入。2021年5月1st Full Album『Superspin』をPIZZA OF DEATH RECORDSよりリリース。

- フィードバック 11

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-