2021年3月、ぼくらは曽我部恵一と5時間あまり話をした。

2020年12月25日に配信リリースされた『Loveless Love』は、曽我部恵一のソロ活動20年目という節目を飾る最初の作品となった。この20年という年月は、曽我部恵一という音楽家にとって、あるいはこの国の音楽文化にとってどのような時間だったのだろうか。現在進行形で拡散し続ける曽我部恵一の歌の宇宙に手を伸ばし、その足跡を辿ることを通じて、日本の音楽文化の一側面を切り取れたら……そんなことを考え、ライター / 編集者の北沢夏音の力を借りてこの連続企画は動き出した。

これはその最初の取材の内容をまとめた最初の記事だ。20年という月日を辿っていく前に、ぼくらはまず『Loveless Love』について向き合う必要があった。曽我部恵一のソロワークにおける「最新形」であり「集大成」でもある(現時点での)最高傑作、そこには20年分の歌の年輪が刻まれている。膨張と混沌。圧倒的な情報量。多動的に視点が変化する、その歌の宇宙の現在地点を読み解くことは、そう容易にはいかなかった(それゆえにこの記事も序論のつもりが、紆余曲折を経て長大なものになってしまった……)。そして曽我部はこの6月、何の前触れもなく新曲“Emotional”を発表、早くも次の地点に向かいつつある。

<遅いぞ 追いついてこい>――曽我部も敬愛する故・ECD“俺達に明日は無い”のリリックが頭をよぎるが、これまでも、簡単には理解できない / させない作品を世に放ってきた彼が、創造の背景にあるものをこれほど率直に、具体的に明かしてくれたのだから、ぼくらもその信頼に全力で応えたいと思った。

取り憑かれたように創作と発表をくり返す曽我部恵一のロールモデルになった、ハーラン・エリスンの存在。そして、SF的な視点で現在を描写する歌のあり方、それと対を成すかのような動物の視点に立った歌の感覚について。

『Loveless Love』とは何だったのか? 曽我部恵一と北沢夏音の対話のパート1をお届けしたい。

1971年8月26日生まれ。乙女座、AB型。香川県出身。1990年代初頭よりサニーデイ・サービスのボーカリスト / ギタリストとして活動をはじめる。2001年のクリスマス、NY同時多発テロに触発され制作されたシングル『ギター』でソロデビュー。2004年、自主レーベルROSE RECORDSを設立し、インディペンデント / DIYを基軸とした活動を開始する。以後、サニーデイ・サービス / ソロと並行し、形態にとらわれない表現を続ける。2021年4月14日、配信で先行リリースした最新アルバム『Loveless Love』をCDとアナログレコードで発売した。

『Loveless Love』に内在する前提を北沢夏音が読み解く

北沢:『青春狂走曲』(サニーデイ・サービスの25年間の軌跡をドキュメントした北沢夏音との共著 / 2017年、スタンド・ブックス刊)が出たのがちょうど『Popcorn Ballads』が出るタイミングで、4年近く前なんだよね。で、もしも『青春狂走曲』の続篇を作れるチャンスがあったら、今回の企画はその重要なパートになるだろうと思ってる。

曽我部:ありがたいです。

曽我部恵一『Loveless Love』を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:『Loveless Love』を聴かせてもらって、想像してた以上にトータルなコンセプトアルバムとして聴こえたんだ。曽我部くんのソロって、サニーデイと違って、たとえば近年の3部作──『超越的漫画』(2013年)とか『まぶしい』(2014年)は、雑多というか、その時点でやりたいことや思ってることを全部詰め込むみたいな形だったじゃない?

アルバム全体として統一感がないものを最後の曲で形にする、みたいなところがあったし、その最後の曲を何にするか考える感じで作ってたと思うんだ。3部作を締めくくる『My Friend Keiichi』(2014年)のリリックには自動書記(註1)みたいな雰囲気があって、その意味ではコンセプトアルバムに聴こえるけど。

曽我部:そうですよね。

曽我部恵一『My Friend Keiichi』を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:そのあとのサニーデイのアルバム、『Popcorn Ballads』(2017年)とか『the CITY』(2018年)も、どんどん膨れ上がって増殖していくような、曽我部くんが持ってる多種多様な音楽的要素を総動員して叩き込むみたいなところがあった。

それで今回はどういうソロアルバムが来るのかなと思ったときに、正直読めなかったんだ。『ヘブン』(2018年)という初期衝動とフレッシュネスに満ちたラップアルバムを作ったあとってこともあるし、サニーデイとしても『いいね!』(2020年)という、新しいドラマー(大工原幹雄)を正式メンバーに迎えて「こう来るか!?」っていう意外性と疾走感に満ち溢れるアルバムを出したあとだったし。

北沢:リリースのインフォメーションを受け取ったとき「まだ何かやることあるの!?」って驚愕した。これでもか! これでもか! って畳みかけてくる表現者としての執念というか、業のようなものを感じて慄然とするぐらい、聴く前から圧倒されてさ。

ぼくは、曽我部くんの異常なまでにタフな創造力を正面から受けとめて、リリース毎に即応できずにいることに対して、ずっと歯痒さを感じてた。だから、この機会に全力で食いついてやろうと思ったんだ。

北沢:『Loveless Love』を実際に聴かせてもらって思ったのは、『My Friend Keiichi』にあったすごくプライべートな雰囲気もありつつ、ある意味、『Popcorn Ballads』や『the CITY』の空気感もかなりあるぞってこと。『ヘブン』から2週間後に突然配信とアナログ盤だけでリリースした『There is no place like Tokyo today!』(2018年)みたいなムードの曲も入ってるし、だからここ何年かの曽我部くんのモードが全部感じられるんだよね。プライベートな感触もありつつ、コンセプトアルバムにも聴こえる。

曽我部:うんうん、確かにそうかもしれないです。

北沢:トータルで聴くといまの時代の空気も思いっきり入ってるしね。ぼくはだからすごく向き合って聴いちゃった、何度も。すごくいいアルバムだと思った。

曽我部:あ、本当ですか。

北沢:不思議な感覚なんだよね。ずっと夢を見てる感じもあるし、しかもすごくダークな夢。

曽我部:ちょっと(デヴィッド・)リンチっぽいというか。

北沢:そうだね、夢と現実の境目が曖昧な感じで、ちょっとホラーっぽいし、SFみたいな設定の曲もある。脈絡のない悪夢的なシーンの連続という意味ではリンチを思わせるものがあるよね。

曽我部:1曲目の”Cello Song”が特にそうですからね。

いま、曽我部恵一は脳内ドキュメンタリーをそのまま曝け出すように、自分の歌を手繰り寄せる

北沢:“Cello Song”はダークなシンセポップで、ちょっと不穏なはじまりでさ。これは自動書記的なリリックに思えたんだけど、チェロ、バイオリン、ヴィオラ、ピアノ、ベースとかいろんな楽器の名前が織り込まれていたり、すごく凝った作詞術を楽しめる。

でもその技巧を見せるための曲になってるわけじゃなくて──それも一種の巧さだと思うんだけど、1曲目にこれを置いたことで、曽我部くんの作詞の新機軸に目を瞠(みは)らされながら、映画のオープニングを観ているような引き込まれ方をしたんだよね。この曲はトラックを先に作って、そのムードのなかでどんな言葉が出てくるかなって感じで作っていったの?

曽我部:そうそう。ラップの曲を作るのと同じで、ずーっとトラックを流しながら歌ってみるっていう。こういう自動書記っぽい作詞ってたまにやるんですけど、雰囲気だけで終わっちゃうことが多いんです。

『Popcorn Ballads』でいったら“すべての若き動物たち”とかがそうで、“Cello Song”はもうちょっと物語があるというか。物語が進んでいく様があって、それが面白いなと思って1曲目にしたんだよね。導入部とエンディングで風景とか時間が移り変わっているような、心境も変わっているような感じがあって。最初は暗闇で見えなかったなかから、うっすら何か見えてきたような雰囲気がある歌詞になった。

曽我部恵一“Cello Song”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:語り手もまだ半分眠ってるような感覚があるんだよね。だから疑問符が次々に繰り出されるのかなって思った。<季節ってこれ一体なんだっけ?><ぼくらだれだっけ?><どこだっけ?>とか。

曽我部:書いてるスピード感がすごく速いと、自問自答しながらそのことも含めて書いていっちゃうところがあって。

北沢:自分の深層心理を探る過程が自動的にツイート連投されちゃう、みたいな感じ?

曽我部:そうそう、手が先に動いちゃってるっていうか。何をもってうまくいったと言えるのかはわかんないけど、この曲は自動筆記みたいな書き方がうまくいった感じがしますね。ある意味、脳内ドキュメンタリーですからね。

北沢:そのときの曽我部くんの意識、というか無意識がそのまま表出されてる?

曽我部:そう(笑)。この曲は、「こういう風景にたどりつかなきゃいけない」「こういうことを歌ってみよう」とかっていうものの前の段階というか、スケッチみたいな感じ。

北沢:すごくピュアな状態で、無心になってリリック書こうとしてる感じ?

曽我部:そうかもしれない。

北沢:どんな言葉が出てくるのか待つというか。

曽我部:もうそれすら考えてない状態、ですかね。

北沢:なかなかそういう状態に自分をセッティングするのって、特別なメソッドがないと難しい気がするんだけど、曽我部くんにそういうメソッドはあるの? たとえば瞑想するとか。リンチって一日二回瞑想してるらしいよ。

曽我部:いや、そんな精神的なことじゃなくて、たとえば、ほにゃらら語で歌ってみて、「いまなんか猫って聞こえたな」みたいなところから書いていく。

北沢:あぁ、なるほど(笑)。

曽我部:そうすると自分の作為的な部分から逃げられるんだけど、他の人には猫って聞こえないのを自分がそう聞いてることもあると思う。それって、あるところでは自分の本質的な部分と結びついてるはずですしね。で、面白いものができる場合もあれば、本当にそれはそれだけのものってこともあるし。

北沢:支離滅裂なものもあるよね、きっと。

曽我部:うん。でもそれも歌として残しておいたら面白かったりもしますね。何年後かにそれを自分が発見したときに、「これ何だろう? これは自分なのか?」って。「このとき、こういうこと歌いたかったんだ」って明確な記録でもなく、でも明らかにひとつの歌として存在していることがおもしろいなって思う。それはデタラメなものってことでもないし。

北沢:そういう作り方って、ギターを使わない曲作りをするようになったのと関係しているのかな?

曽我部:ギターを持ったときでもそういうふうに作ることはあるし、やっぱり『Popcorn Ballads』くらいからそういうことが大事なんじゃないかなって思ったんですよね。

『Popcorn Ballads』を分岐点として位置付けたときに浮かび上がる、SFからの影響

北沢:振り返ってみると、『Popcorn Ballads』ってひとつの分岐点な気はするよね。全22曲の大作を事前の告知なしにストリーミングでいきなりポーンってリリースするのもそれまでになかったことだし、これを境にあらゆる制約を取っ払ってどこまで自由にやれるか、ノーリミットで怒涛のリリースラッシュを実践し始めた。

曽我部:確かにね、あれがなかったらラップのアルバムは作らなかったかもしれない。

サニーデイ・サービス“街角のファンク feat. C.O.S.A. & KID FRESINO”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:C.O.S.A.とKID FRESINOと一緒にやったりしてたもんね。彼らの『Somewhere』(2016年)というアルバムを「CITY COUNTRY CITY」(曽我部恵一がオーナーを務めるカフェ兼レコードショップ)でも目立つように並べて推してた。ぼくもそれで買ったから覚えてる。

曽我部:そうそう。

北沢:『青春狂走曲』の最後にやった『Popcorn Ballads』の取材で、曽我部くんは「まずSF的なビジョンがあった」と言ってたね。最初のキーワードとしてサイバーパンク(註2)──ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』(註3)のイメージがあって、ジョージ・オーウェル『一九八四年』(註4)だと社会的なディストピアだから、そうではないもっと内面的なディストピアを描こうとしたと。

北沢:曽我部くんのなかで、4年後のいまも基本的には『Popcorn Ballads』の世界観が続いてる感じがする。だけどそれも当然で、時代のムードがあの頃と変わったかといえば、ぼくはあの頃の状況がより深刻さを増しながら続いているとしか思えない。ミレニアム以降ずっと、社会的なディストピアと人間の内面的なディストピアが全世界規模で同時進行していて、そこにコロナ禍が追い打ちをかけてる。

世界の資産ランク上位1%の富裕層がそれ以外の99%の資産の合計よりも多くの富を独占する超格差社会が現出して分断や憎悪が煽られている一方、平常時には保障されてたはずの自由や私権が、国家によって制限されるのもやむを得ないという空気が広がって、テクノロジーの進化と共に監視社会化が加速してるのが現在の状況でしょう?

これは結構前から思ってることなんだけど、これまでの「常識」や「モラル」が通じなくなってるなかで、現実を反映した作品を作ろうとしたら、必然的にホラーやSFみを帯びざるを得ない気がするんだよね。

サニーデイ・サービス“東京市憂鬱(トーキョーシティー・ブルース)”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:それはぼくの個人的な感覚なんだけど、そう感じてる人は少なくないんじゃないかな。だからこそ曽我部くんの表現もこういうふうになっている気がするし。

曽我部:昔のSF作家がSFを書いてた感覚とは違うというか、彼らが夢想しながら作ってた状況とはまたちょっと違いますよね。そこに関しては、北沢さんにハーラン・エリスン(1934年生まれ、アメリカSF界のカリスマとも称される作家・脚本家。2018年に84歳でこの世を去る / 関連記事:『世界の中心で愛を叫んだけもの』 SF作家ハーラン・エリスンが死去)を教えてもらったのは大きかったかな。あれがなかったら……。

北沢:あぁ! それは嬉しい。ちょっと他に類がない作家だから。いま読んでも全然古びていない。筒井康隆と同い年で、作風は異なるけど、トリックスター的な存在感、スキャンダラスな言動、ジャンルを越えた影響力の大きさとか、共通する部分はあるかもしれない。でも不思議だよね、たまたま4年前、ぼくが終電を逃して曽我部くんの家に泊めてもらってさ。

曽我部:そうそう。

北沢:「最近何聴いてる?」とか「何読んでる?」みたいな、いつもの話をしてたときに、ぼくがエリスンの『死の鳥』(註5)を持ち歩いてたんだよね。

それまで日本で手に入る作品集は短篇集『世界の中心で愛を叫んだけもの』(註6)一冊のみで、グレイテストヒッツみたいな『死の鳥』の刊行は長年の渇を癒す大事件だった。そしたら曽我部くんが「今度の(のちに『Popcorn Ballads』として発表される)アルバムはサイバーパンクのイメージ」みたいなこと言ってて。

曽我部:「ギブスンとかが~」って言ったんですよね。

北沢:それで、「あ、まさにギブスンの大先輩がいるよ」って、エリスンを出したんだ(笑)。曽我部くん家に泊めてもらうと何かが起こるよね。天の配剤としか思えない。

曽我部:確かに(笑)。ロールモデルとしてすごく偉大なものを知ったなと思っていますね。

「生の全肯定です。それは『生きることが悲劇だ』という大前提を持ちながらの」。エリスンが曽我部恵一にもたらした興奮

北沢:エリスンのどういうところがロールモデルになった?

曽我部:大きくは多作なところですね。あと暴力と愛が結びついているところ、それは暗喩的なことや結果論ではなく「暴力とは愛なのだ」という絶叫──または高らかな宣言。包み隠さないところ、そして非論理的なところ。

北沢:そこなんだ……エリスンの原動力って「愛」と「怒り」なんだよね。「#MeToo」以降の倫理観に当てはめるとアウトって言われそうだけど、何ものをも恐れない創作態度で、旧来のSFではタブーとされてた性描写や暴力描写を解禁して、世界SF大会のファン投票で選ばれる『ヒューゴー賞』や「SFWA(アメリカSFファンタジー作家協会)」主催の『ネビュラ賞』を獲りまくった。だからいま思うと、「The Velvet Undergroundの時代にふさわしいSF作家現る!」 みたいなイメージ。

ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(註7)の『市民としての反抗』(註8)からの一節をイントロに掲げた『「悔い改めよ、ハーレクィン!」とチクタクマンはいった』(1966年)なんか最高にパンクだし、『おれには口がない、それでもおれは叫ぶ』(1968年)、『鞭打たれた犬たちのうめき』(1973年)、『北緯38度54分、西経77度0分13秒 ランゲルハンス島沖を漂流中』(1974年)とか、タイトルを見ただけでシビれちゃって、どんな話だろうって妄想が膨らむ。で、どれを読んでも期待を遥かに超える衝撃が待ってるんだから、もうたまんない。

サニーデイ・サービス“泡アワー”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:『死の鳥』を読んだというメールを曽我部くんからもらったとき、これこそ求めていた世界そのものだ! って、ものすごく興奮しているのが伝わってくる文面で、「これまでの読書体験には全然なかった」「似たものがまったくない」等々、本当に衝撃の出会いだったことがうかがえる感想だったのを鮮明に覚えてる。

曽我部:やり方としてすごく素晴らしいと思うんです。

北沢:エリスンのやり方のどんなところを素晴らしいと思う?

曽我部:振り向かないパワフルさ。JB(ジェームズ・ブラウン)とダブる。つまり、生の全肯定です。それは「生きることは悲劇だ」という大前提を持ちながらの。そういった意味では車谷長吉(註9)からも同様のエネルギーを授かっていると思います。

サニーデイ・サービス“青い戦車”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:その3人の共通点って「容赦なく振り切ってる」ことじゃない? 曽我部恵一という表現者の無尽蔵に見えるエネルギーや、表現欲求の過剰さを理解するうえで、エリスンとの出会いは、こちらが想像する以上に大きい出来事だったんだね。

創作と発表をとめどなくくり返す理由。そこにある作家としての「業」について

北沢:確認しておきたいんだけど、『Popcorn Ballads』のヒントになったところと『Loveless Love』への影響は同じなのか、それともまた別の違うところ?

曽我部:『Popcorn Ballads』のときは強烈な影響を受けました。ただエリスン的なものは自分のなかに染み付いてしまっていて、それは愛からは逃れられないということとか、いまいる場所はいつでも非常事態なのだということとか、生きることへの当然のような貪欲さだとか……そんなことですが、それは影響というか、「自分もそう感じてる!」っていう気持ちを引き出されたというか。そんな感じです。

『Popcorn Ballads』の“クリスマス”という曲はエリスンの『ソフト・モンキー』(1987年初出、『死の鳥』に収録)を読む直前に作った曲で、内容の近似性やそのシンクロニシティにビビりましたが(笑)。

北沢:そう言ってたよね。“クリスマス”を聴いて、ぼくもびっくりした。“クリスマス”も『ソフト・モンキー』も舞台はニューヨークの街角だし、ほぼ同じテーマを扱ってる。こんなすごいシンクロニシティは、めったにあるもんじゃない。

サニーデイ・サービス“クリスマス”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:それからもうひとつ重要なポイントは、SFマニアではない曽我部くんが、エリスンの作品そのものから影響を受けただけじゃなくて、「好きな作家に直接書き下ろしの新作短篇を依頼して、『危険なヴィジョン』(註10)というタイトルでSF界のタブーを打破する巨大なアンソロジーを作る」というエリスンのアイデアに触発されて、実物を読む前から、核分裂のようにどうしようもなく増殖していくイメージだけを受け取って、『Popcorn Ballads』のさらなる外伝(『the CITY』)を猛然と作りはじめたこと。「そこに反応する!?」って仰天したんだ。『危険なヴィジョン』、曽我部くんは読みましたか?

曽我部:読んでいません。すぐ読みます。アンソロジー『危険なヴィジョン』はそのやり方にビビりました。自分の創作だけではなく、他人の創作をも自分の世界を形作るために取り入れるんだ! ということに。

曽我部:『the CITY』というアルバムは、このエリスンのあまりにも貪欲なやり方の影響を受けて、「オリジナルな世界は自分一人の感性からは作ることができない」「他人の脳みそと自分の脳みそを電極で繋げつつ、お互いも知らぬビジョンへ到達しなければ」、みたいな気分で『the SEA』というリミックスアルバム──といってしまうと平坦ですが……──を作ることを前提に制作しました。最近の『もっといいね!』(2020年)も、これらは全て『危険なヴィジョン』の影響です。あるいは、そのエリスンの強引で貪欲なやり方、というか業の影響です。

サニーデイ・サービス『the CITY』を聴く(Apple Musicはこちら)サニーデイ・サービス『the SEA』を聴く(Apple Musicはこちら)

『世界の中心で愛を叫んだけもの』(1973年、早川書房)まえがきP.17より引用(伊藤典夫訳)「他者はあなたにこう教えるために存在する。すなわち、夜が近づきつつあるこのとき、われわれはすべて地球という異邦の惑星に住む異星人であるということ。キリストも、人間も、また人間によって組織された政府も、決してあなたを救ってはくれないということ。未来に関心を持つ作家たちは、過去に生きることをやめ、すべての未来がわれわれの手から盗み去られる前に、誠意と決断と勇気をもって未来のことを語らねばならないということ。山上からおりてきて、あなたの百合のように白い肌や黒い尻を救ってくれるものなど存在しないということ。神はあなたのなかにあるのだ。あなたを救うのは、あなた自身なのだ。

でなければ、だれが好き好んでこんなところまで旅をするだろう……ひとりぼっちになるだけのために?

一九六九年三月二十五日、リオデジャネイロにて ハーラン・エリスン」

曽我部恵一“Voyage”を聴く(Apple Musicはこちら)

「実際そのサイバーパンクの世界を生きてるわけですもんね、いま」(曽我部)

北沢:『Popcorn Ballads』の頃と比べると、『Loveless Love』は、SF的な視点を作品に落とし込む方法論が曽我部くんのなかで確立されてきて、独自の領域を切り開きつつあるなと。ビジョンを動かすときの勘が冴えわたってて、世界との距離が縮まって照準が合ってきた感じ。

曽我部:実際そのサイバーパンクの世界を生きてるわけですもんね、いま。

北沢:ぼくらの脳内にマイクロチップはまだ埋め込まれていないにせよ、早晩埋め込まれるだろうって気はするし。

曽我部:うん。でも実際にはもう埋め込まれたのと同じ状況なんだと思うけど。

北沢:あー、スマホが手放せないっていうだけで十分埋め込まれたも同然かもね……曽我部くんは時代の空気に敏感な人だから、それをキャッチして、無理やりポジティブなものをここでは作ろうとしていないよね。それは曽我部くんが個に返ったときの誠実さだと思う。

曽我部:ポジティブとかネガティブとかなくって。結局は自分の心象風景をスケッチするだけなんですよね。ただそれだけのこと。

北沢:そこにもはや作為はない?

曽我部:それをどうスケッチしようかっていうのが、毎回歌として出てくるんです。“戦争反対音頭”に関しても結局はそうだから。

「ぼくらが見えなくなってる真理を動物たちは確実に知ってる」(曽我部)

北沢:もしかするとそういうSF的な視点と関係があるかもしれないけど、ここ何年かの曽我部くんって、動物に何か特別な関心を抱いているような気がするんだよね。動物っていうワードそのものだったり、あるいは犬とか猫を歌詞のなかに登場させることが多い。

曽我部:多いよね。

北沢:それがすごく気になってて。『Loveless Love』のなかにも頻出するよ。“ただ一度”には<ぼくが人間に戻る前に>っていうリリックもあるけど、これは夢のなかで猫になってる話だよね?

曽我部:うん。このときもそうだけど、「擬動物化」っていうか、自分が動物になってみて何がどう見えるかを書いてみたかったんです。

北沢:動物の視点で世界を見たいっていう。

曽我部:そうそう。これは猫だけど、もっとユニコーンみたいな幻の動物、深い雪山のなかにいる生きものの気持ちだったらどうだろうとか、人間に追われていたらどう思うだろうって。そういうことを考えていた時期があって。犬と暮らしてると犬の視点をなんとなく想像せざるを得ないですしね。

北沢:わかる。ぼくも猫と暮らしてたときはそうだったもん。

曽我部:でも果たして、自分の想像と合致してるのかはもう本当にわかんなくて。もっと複雑なのかもしれないとか、もっと無なのかもしれないとか、いろいろ考えたりして。

曽我部恵一“ただ一度”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:彼らの目に何が見えてるのかな? とは思うよね。

曽我部:根本的な思考体系みたいなものが、人間とは全く違うんだろうなって思うけど。でも、その奥のもっと核になるもの、生きる原動力というか、そういうものはひょっとしたら同じなんじゃないかとも思ったりして。いつも不思議だし、ちょっと自分が動物の感覚に寄っていくようなところもあるんですよ。「あれいま、動物っぽいな」とか、そういう気分が増えた気がしますね。

北沢:それは犬と暮らしてて?

曽我部:うん。それで<ネコだって犬だって愛を信じる>(サニーデイ・サービス“パンチドランク・ラブソング”)とか、“すべての若き動物たち”とかそういう言葉を使ってきたんだと思う。まぁ人間も動物だから、全部取っ払っていくと同じとこに本当はいけるはずなんだけど。

北沢:生命体としてよりピュアに生きる、っていう。

曽我部:うん。で、彼らは欲望に忠実じゃないですか。だから迷うこともないだろうなと思って。歌詞とかもスッて書けるはずなんですよね。もう的確な真理を。

北沢:エリスンにも『少年と犬』っていう超カルト映画(監督はL・Q・ジョーンズ、1975年)の原作になった小説があるよね。まさに欲望に忠実な世界、あれも愛がテーマだ。犬が歌詞を書いたら、確かにすごいかも。

曽我部:そう。つまりは、ぼくらが見えなくなってる真理を彼らは確実に知ってるってことだよね。

北沢:知ってるし、忘れないって感じだよね。

曽我部:忘れない、そこでしか生きてないっていう。

北沢:すごいよね。「動物的」って形容詞があるぐらいだからね。

曽我部:そうそう。

<人間は悪いから動物の方がいい>――動物的な「生」への眼差しとSF的視点の交わるところ

北沢:“ただ一度”の次の曲の“冬のドライブ”はいきなり<人間は悪いから 動物のほうがいい>っていうフレーズではじまるけど、猫の視点で書かれた歌のあとに<生きていることなんて死んでいるのと同じ>って歌うわけだよね。さらに言うと、<ハイウェイに蠅が集まってる>っていう歌詞もあって、強引だけどハイウェイと蠅(はえ)で韻を踏んでるでしょ(笑)。

曽我部:そうそうそう(笑)。動物の本質的な真理とは反対に、ハイウェイとか車って絶対的な無っていうか。その強さがまたありますよね。動物のピュアさとか絶対的な生命力とハイウェイの非生命力を同じように描けたらいいなと思って。

北沢:なぜ蠅が集まってるかというと、きっと動物が轢かれて死んでるんだろうね。

曽我部:そういうふうにも思えるよね。

北沢:人間かもしれないけど。どちらにしろハイウェイなんかに出てこなければ死ななくてすんだものを、っていう。でもそこで<生きていることなんて死んでいるのと同じ>というラインが効いてくる。妙に気が大きくなってるっていうか、結構景気いいんだよね、<空も町も緑も / エンジン全開行け!>って言ったりして(笑)。

曽我部:「これ、どういう気分?」っていう。この詞のあり方、自分では気に入ってるんだよね。

北沢:そのあとの<許し合う 殺し合う 助け合う 騙し合う / 虫たちも動物もウイルスも皆同じに>っていうラインも、これ本当にそうだよね、って頷いちゃう。で、妙に明るいんだよ、この曲。

曽我部:そこがポイントで、明るくしたかったんだよね。<生きていることなんて死んでいるのと同じ>って書いたのもそういうことなんだけど、「死にたい、いなくなりたい」って思うことも、「エンジン全開でハイウェイをぶっ飛ばすぞ」ってことも、「天気がよくて最高!」ってことも、全部繋がってるような気がしてて。

北沢:それはどういうこと?

曽我部:運転してるとすごいスピードで走ってるから、ほんの0.0何秒の何かの拍子に確実に死ぬって感覚があるんですよね。「あ、これ死ぬのと生きるのの中間を走ってんだな」って思うし、それが一番興奮する瞬間なんですよね。

北沢:車のスピード上げてく感覚ってそういう感じなんだ。じゃあ曽我部くんにとって、運転免許取ってドライブするようになったのって相当大きいチェンジなの?

曽我部:めちゃくちゃ大きいですね。すごくサイバーパンクな感じなんですよ。つまり機械の体を手に入れてるってことなので、あれは車を運転する以前には人間が持ち得なかった感覚だと思う。とんでもない脳内麻薬が出てるような感じ。だから、この曲はJ・G・バラードの『クラッシュ』(註11)ですよ。

北沢:なるほど、『クラッシュ』か!

自動車免許の取得が曽我部恵一の歌にもたらした感覚

曽我部:たとえば、1990年代に家にネットが来たときには、新しいコミュニケーションの時代がはじまった、新たなツールをついに手にしたという強烈な感動がありましたけど、それはぼくにとって実はサイバーパンクが伝える「電脳」とはほど遠いもので。インターネットはもっとヒューマンというか、「人間性」があくまで主にあるというか。

対して自動車を操るというのは、最新のメカニズム、近代科学の結晶のようなものに人間が同化していくような感覚があって、これはぼくにとってサイバーパンク的で「電脳」なものなのです。アクセルをゆっくり踏み込むほどに、だんだんと人間性から乖離していくような感覚。それでいて、核にある「ある感覚」はどんどん研ぎ澄まされていく。これはドラッギーな体験でもあります。

ぼくはかなり分別がついてから免許を取得したので、なおさら自動車を使用しない日常とのコントラストが強いのかも。昔から運転する人にはあまり通じなかったりします、この話。

曽我部:バラードの『クラッシュ』はその「ある感覚」に踏み込んでいく小説と捉えました。それは欲望の結晶であり、かつては「愛」と呼ばれたものかもしれない。実際、長距離ドライブの間、休憩時に『クラッシュ』を読んだりしましたけど、怖かったですもんね。わかりすぎて。

北沢:バラードも、『クラッシュ』を映画化したクローネンバーグも、現代におけるテクノロジーと人間との関係性を追求している点では共通しているけど、バラードは「『クラッシュ』の究極の役割は警告にある。「テクノロジカル・ランドスケープ」(註12)の辺境からますます強まりつつある声で呼びかける、この野蛮な、エロティックな、光輝く領域への警戒信号なのである」って序文に記している。

一方、クローネンバーグは『ビデオドローム』(1982年)で、生身の人間が機械と同化することをむしろ肯定して、人間は新しい状況に否応なくからめとられることでニューフレッシュ(新人間)へと進化し得るという、ある意味、前向きなメッセージを発している。

『ビデオドローム』で描かれた、精神も肉体も変容を遂げることに戸惑いながらも、それと引き換えに得られる超越感に陶酔するような、アンビバレンツな感情って、すごく現代的なテーマだけど、サイバーパンクはニューフレッシュに進化した後の世界だから、そこにはもう戸惑いや葛藤はなくて、超越感だけがある。もしかしたら、曽我部くんが車を飛ばしてるときの感覚も、それに近いのかな?

曽我部:スピードのなかにいるときの感覚というのは、すぐ向こうに死がある、つまりここは確実に生の領域だという実感なんでしょうね。もちろん意識してそう思考しているわけではなく、おそらく本能がそのことを察知している状態でしょう。“冬のドライブ”という曲はそんな「境界線上を行くこと」からふくらませた曲だと思います。

曽我部恵一“冬のドライブ”を聴く(Apple Musicはこちら)

曽我部:対して機械の体を手に入れるというのは、人間性から逸脱するというか、自我を超越していくイメージ。積極的に死の領域(のシュミレーション)へと入っていくこと。そのはざまに「永遠」があるかは置いておいて、生と死という単純な二元論──これは真実であると同時に、文化的な概念でもあるわけで──から逃れて、もっと抽象的な本質を捉まえようとする行為のようにぼくには感じるのです。そこにたいへんなロマンがあるというか、夢や冒険があると思う。もちろん悲劇があるのと同時に。

生と死が1と0で区切られた整然としたデジタル世界のようなものだとして、死のなかで生きてみせるという反骨精神を逆説的に感じるんですよね。これはディストピアのなかからのある種の突破で。

北沢:その逆説こそ、サイバーパンクの思想だものね。機械の体を手に入れるっていうと『銀河鉄道999』(註13)を連想するね。

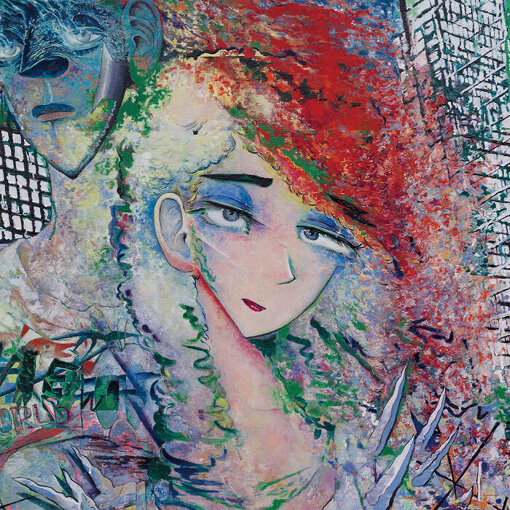

曽我部:うん。先日、『レコード・コレクターズ』誌の大瀧(詠一)さん特集(2021年4月号)に寄稿したとき、そこでも『999』の世界観を少し持ち出したんですよ。このところ自分のなかになぜかずっと星野鉄郎の姿がある。なぜだかわからないけど。『Loveless Love』のジャケットになった絵(榎本耕一『ギザギザハート』、2020年)の女性に一目惚れのような状態になってしまったのも、彼女にメーテルの幻影を見たから。

北沢:曽我部くんは昔から松本零士先生、好きだよね。『999』はどういうところが好き?

曽我部:鉄郎の死へ向かうひたむきさと、メーテルの美しさ。これはいまも変わりません。死(『999』においては機械化することも含め)へと積極的に歩もうとする作品が好きですし、メーテルは理想の女性のトップの位置にあります。いまになって、『銀河鉄道999』というものは自分のベーシックな部分にかなり大きな影響を及ぼしたのだなと感じますね。

曽我部恵一“満月ライン”を聴く(Apple Musicはこちら)

オートチューンの歌を聴くときの切なさと美しさの背後にあるもの

曽我部:そういえば、オートチューンにもちょっとそういうところがあって、鉄郎が機械の体を手に入れに行くようなピュアネスがあるんですよ。

北沢:うーん……そのオートチューンの解釈、目から鱗だわ。すごく腑に落ちる。今作では“戦争反対音頭”とラストの“ハートブレイク”でオートチューンを使ってるけど。

曽我部:オートチューンの歌を聴くときって、聴く側は機械の体を手に入れた悲しさを聴き取ってるんだよね。でもやってる本人は「どうだ、こんなにうまく歌えるんだよ」「見てくれ!」っていうような感じがある。オートチューンって、その二面性があまりにも切なすぎて、そこがぼくは好きなんですよね。聴くほうは本当に切ない。

北沢:曽我部くんの場合、自分の声とメロディーさえあれば、フォークであろうとヒップホップであろうとファンクであろうと、すべて曽我部くんの音楽になる。それくらい曽我部くんの声は特別で、替えがきかないのに、あえてオートチューンをかけるもったいなさみたいなものを、ぼくはずっと感じてたんだけど。

曽我部:オートチューンかけたらみんな一緒になりますよね。本当は個性があるってことは素晴らしいことなんだけど、「これがいいんだ」って画一的なレベルにみんなで疑いを持たずに歩んでいく感じがすごく切なくて。本当はみんな下手でいいんだよって思うんだけど、みんな一緒になっちゃうじゃないですか。

北沢:上手かろうが下手だろうが関係なく均一化されてね。

曽我部:うん。それって、いろんな感情を持ってるのに機械の体を手に入れようとして旅に出る鉄郎を見てるようで、切ないんですよね。本当は一番個性的に歌わなきゃいけないところで、ぼくはオートチューン使いたいんだよね。

北沢:そうなんだ! 逆にね。個性を消すことに意味があると。

曽我部:そしたらよりエモくて切ないっていうか。

北沢:流行りが続いているというより、もはや完全に定着した感があって、オートチューンかけた歌を聴くと「またか」と思うんだけど、エモさだけが増幅されて耳に残るのはそういうことか……深いね。

曽我部恵一“ハートブレイク”を聴く(Apple Musicはこちら)

北沢:そうだ、曽我部くんはCINRA.NETのインタビューで、“戦争反対音頭”のリファレンスのひとつにDaft Punk“One More Time”がある、と言ってたでしょう?(関連記事:曽我部恵一と語る、個に還れない時代のリアル 人はなぜ踊るのか?)

Daft Punkは『Discovery』(2001年)で松本零士とコラボレーションしてるし、その結果生まれたアニメ映画『インターステラ5555』(2003年)のインタビューで、「僕らの中にはコンピューターと、脳に埋め込まれたチップと、まだ鼓動を続けている人間の部分があるから、それぞれの要素が混ざってるアルバムを機械と人間の両方で作ったという感じだね」って言ってる。

彼らは、機械人間になって作った『Discovery』から逆行するように、生演奏にこだわった『Random Access Memories』(2013年)を作り、そこから先へ進むのを断念してか、2021年に自爆(=解散)した。彼らが2月22日に公開した『Epilogue』という映像を見たとき、あまりにも潔くて、何か異様な感動に襲われてさ。

北沢:このコロナ禍の最中に自ら終止符を打ったことにも、何らかの意味を見出したくなってしまうんだけど……曽我部くんはどう感じた?

曽我部:Daft Punkの映画は見てないんです。あまり興が乗らなかったと言いますか。ぼくは彼らの曲は大好きですけど、彼らがお面をつけてることに魅力を感じない。いや、お面さえつけていなければ、彼らはぼくのスーパーヒーローだったかもしれない(笑)。

お面をつけたってことが彼らの可能性をここまでにとどめたと思うし、それは単純にぼくにとっては残念なことでもあるから。妄想ですけど、彼らがお面をつけない二人のミュージシャンだったら、「自爆」はなかったんじゃないですかね?

北沢:そうきたか(笑)。もしかしたら本人たちも、機械人間で在り続けることに限界を感じて、お手本のひとつだったらしいジギー・スターダスト(註14)みたいに退場させたのかもしれないね。

「もっとイマジネーションの自由さを持ったほうがいい」(曽我部)

山元(CINRA.NET編集部):この記事は『Loveless Love』を入り口に、曽我部さんのソロ活動20年を紐解いて、現在に位置づけていくという企画の最初の記事です。最新作ということでいまの曽我部さんも大きく反映されていると思うんですが、こうやって北沢さんとの対話を通じたうえで、ご自身としてはどんなアルバムだというふうに捉えていますか?

曽我部:思考があっちに行ったりこっちに行ったりすると、見える風景も変わるんだってことをすごく重要なポイントに置いて作っていたと思います。もっとイマジネーションの自由さを持ったほうがいいってこと、というか。とはいえ、総体としてのまとまりっていうのはそんなに自分は考えてないんですよね。

DJも、上手くいく夜と上手くいかない夜って、ちょっとした曲間とか、かける順番の違いだったりで、一期一会なんですよ。狙ってできるものでもないから、今回はいまあるこのアルバムの形に落ち着いたって感じで。制作中に何かちょっと違う1日があったら、また別のアルバムになってたっていうような感じだから、あくまでもこれができましたって感じなんですけどね。作ったほうは全体像なんて全然わかんないですよ。もう没入して作ってるから、全然。

北沢:そうだよね、そんなにすぐに対象化できないもんね。それはむしろぼくらの役目だから。

曽我部:10年くらい経ったら「あぁ、なんか……」ってなるんだけど、こういうものをパッと手にとって、全体として味わえるのは作り手としては羨ましいし、聴いてくれる人がどんな気分かはちょっと想像つかないっていうか。

でも、誰かが本当に気合いの入ったアルバムを送ってくれたときは嬉しくなるんだよね。もちろん、なんか自分もやらなきゃなって思ったりとかするし。どんなふうに聴いてるんだろうっていうのは想像してますけど、思いっきり没入して作ったものをぼくらは聴いてもらうしかないから。本当にそれだけなんです。

北沢夏音による註釈

註1:自動書記とは、1910年代末から20年代初頭にかけて、フランスの詩人アンドレ・ブルトンが、無意識の探求・表出による人間の全体性の回復を目指す新たな芸術運動としてシュルレアリスム(超現実主義)を創始する際に試みた、「オートマティズム」と呼称される詩作の実験。半ば眠って意識の朦朧とした状態や、内容は二の次で時間内に原稿用紙を単語で埋めるという過酷な状態のなかで、美意識や倫理といった意識が邪魔をしない意外な文章が出来上がった

註2:人体と機械が結合し、脳内とコンピューターの情報処理の融合が過剰に推し進められた電脳化社会を「hi-tec/low-life」のパンク的美学に基づいて描くSFのサブジャンル

註3:サイバーパンクの象徴にして先導者ギブスンの長篇第一作。1984年原著刊行、1986年早川書房より邦訳刊行。近未来の電脳都市・千葉シティをアジトに、「マトリックス」と呼ばれる超巨大ネットワーク上のサイバースペース(電脳空間)に接続し、意識ごとジャック・イン(没入)して企業情報を盗み出すコンピューター・カウボーイ、ケイスの冒険譚。サイバーパンクをギブスンと共に牽引した作家ブルース・スターリング(ハーラン・エリスンに見出されプロデビューした)に「おなじみの、古くさい未来とはおさらばだ」と言わしめ、1980年代以降のSF界はもちろん思想、文学、映画、コミックなどの文化潮流を一変させ、ハッカー文化の起爆剤となった(サイトで見る)

註4:1949年原著刊行、最新の邦訳はハヤカワepi文庫(解説:トマス・ピンチョン)。舞台は1984年──「ビッグブラザー」率いる唯一の政党が支配する全体主義的近未来。全人口の85%に相当する「プロール」と呼ばれる労働者階級は憎しみと嘘の壁によって隔てられ、エリート階級である党員は「思考警察」の監視下に置かれて、矛盾する二つの事柄を同時に等しく信じられる「二重思考」を是とし、「真理省」に勤める主人公は歴史の改竄が仕事という、まるで現代社会を描いたかのような永遠の預言書(サイトで見る)

註5:2016年、早川書房より邦訳刊行。日本にエリスンを紹介したSF翻訳の第一人者・伊藤典夫が、60年代から80年代にかけて発表された全盛期の傑作を選りすぐった43年ぶりの日本オリジナル短篇集(サイトで見る)

註6:1969年原著刊行、1973年早川書房より邦訳刊行。『新世紀エヴァンゲリオン』TVアニメ版最終話のサブタイトル「世界の中心でアイを叫んだけもの」に引用された表題作など全15編を収録(サイトで見る)

註7:名著『森の生活』で知られる19世紀の作家・思想家。奴隷制度への抗議として納税を拒否し投獄される。アメリカにおける環境保護運動の先駆者でもあった

註8:「国家とは元来、国民が平和に暮らすための単なる方便にすぎず、個人の自由を、まして良心を左右する権限はもたない。もし国家と個人の良心の間に相克が生じた場合、市民は平和的手段によって国家の不正に抗議する権利を有する」と説き、ガンジーのインド独立運動やキング牧師の公民権運動など、市民運動に携わる人々に勇気と理論的根拠を与えた。

註9:「人間本来無一物」を信条に、貧乏を恐れず小説を書くことだけを唯一の救いとして生きた私小説作家。1998年、『赤目四十八瀧心中未遂』で第119回直木賞を受賞。2015年、69歳で逝去

註10:『危険なヴィジョン』の原著は、同時代に世界を揺るがせたカウンターカルチャーに呼応するように、序文の冒頭で「いまあなたの手にあるのは、たんなる本ではない。運よくいけば、それは革命だ。」とぶちあげて、1967年にアメリカで出版された。日本では、三分冊のうち第1巻だけ1983年に邦訳が出たきり、それも長らく絶版だった。『死の鳥』の好評を受けて、『危険なヴィジョン』もついに三分冊のすべてが、2019年にハヤカワ文庫SFから刊行された。全23万9千語におよぶ、計32人が書き下ろした新作のすべてにエリスンの序文と著者によるあとがきを付け、アイザック・アシモフによる『まえがきその1──――第二革命』、同『その2──――ハーランとわたし』、エリスンのまえがき『序──――三十二人の予言者』を収録(サイトで見る)

註11:交通事故が性的リビドーを解き放つという妄執に憑りつかれた男女を描き、自動車を単なる性的イメージではなく今日の社会における人間生活全体のメタファーとして使用した、作者いわく「世界最初のテクノロジーに基づくポルノグラフィー」。英ニューウェイブSF / 現代文学の巨人バラードの最高傑作と評される。1973年、原著刊行。最新の邦訳は創元SF文庫。1996年、デヴィッド・クローネンバーグ監督により映画化。石野卓球らに多大な影響を与えたイギリスのインディペンデントレーベル「Mute」の創設者、ダニエル・ミラーがカタログナンバー1番としてThe Normal名義で発表したシングル『Warm Leatherette』(1978年)は、『クラッシュ』にインスパイアされた初期インダストリアル電子音楽の傑作として名高い

註12:「人工的な都市空間が人間の新しい自然となる」という考え方のこと

註13:1977年から81年にかけて『週刊少年キング』で「アンドロメダ編」、96年から99年にかけて『ビッグゴールド』で「エターナル編」が連載された松本零士によるSF漫画シリーズおよび、アニメ作品

註14:1972年にデヴィッド・ボウイによって発表されたアルバムと、ボウイが自身のペルソナとして演じた異星人のロックスターにまつわる物語

- リリース情報

-

- 曽我部恵一

『Loveless Love』(2LP) -

2021年4月14日(水)発売

価格:6,270円(税込)

ROSE 260X[SIDE-A]

1. Cello Song

2. Yeah Yeah

3. ただ一度

4. 冬のドライブ[SIDE-B]

1. どっか

2. 永久ミント機関

3. ブルーハワイ

4. ダンス[SIDE-C]

1. 戦争反対音頭

2. Voyage

3. 満月ライン

4. 天国の南[SIDE-D]

1. Sometime In Tokyo City

2. ハートブレイク

- 曽我部恵一

『Loveless Love』(2CD) -

2021年4月14日(水)発売

価格:3,300円(税込)

ROSE 260[CD1]

1. Cello Song

2. Yeah Yeah

3. ただ一度

4. 冬のドライブ

5. どっか

6. 永久ミント機関

7. ブルーハワイ

8. ダンス[CD2]

1. 戦争反対音頭

2. Voyage

3. 満月ライン

4. 天国の南

5. Sometime In Tokyo City

6. ハートブレイク

- 曽我部恵一

- プロフィール

-

- 曽我部恵一 (そかべ けいいち)

-

1971年8月26日生まれ。乙女座、AB型。香川県出身。1990年代初頭よりサニーデイ・サービスのボーカリスト / ギタリストとして活動をはじめる。2001年のクリスマス、NY同時多発テロに触発され制作されたシングル『ギター』でソロデビュー。2004年、自主レーベルROSE RECORDSを設立し、インディペンデント / DIYを基軸とした活動を開始する。以後、サニーデイ・サービス / ソロと並行し、形態にとらわれない表現を続ける。2021年4月14日、配信で先行リリースした最新アルバム『Loveless Love』をCDとアナログレコードで発売した。

- 北沢夏音 (きたざわ なつを)

-

1962年東京都生まれ。ライター、編集者。1992年『Bar-f-out!』を創刊。著書に『Get back,SUB! あるリトル・マガジンの魂』(本の雑誌社)、共著に『青春狂走曲』(スタンド・ブックス)、『次の本へ』(苦楽堂)、『冬の本』(夏葉社)、『音盤時代の音楽の本の本』(カンゼン)、『21世紀を生きのびるためのドキュメンタリー映画カタログ』(キネマ旬報社)など。ほかに『80年代アメリカ映画100』(芸術新聞社)の監修、山口隆対談集『叱り叱られ』(幻冬舎)の構成、寺尾紗穂『愛し、日々』、森泉岳土『夜のほどろ』(いずれも天然文庫)の企画・編集、『人間万葉歌 阿久悠作詞集』三部作、ムッシュかまやつ『我が名はムッシュ』、やけのはら『SUNNY NEW BOX』などのブックレット編集・執筆も手がける。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-