「千葉市には何も特徴がない」

そんな世間のイメージに対して「本当にそうでしょうか?」と疑問を投げかける。『千の葉の芸術祭』のステートメントは、そんなふうに千葉市に対するパブリックイメージへの異議申し立てから始まる。

『千の葉の芸術祭』は、「何も特徴がない」という千葉市へのレッテルを跳ね除け、土地の魅力を再発見することを目指した芸術祭だと言えるだろう。その中核を担うプログラムが、千葉ゆかりの写真家たち12人が参加する写真芸術展『CHIBA FOTO』である。

『CHIBA FOTO』のユニークな点は、美術館だけでなく、百貨店や歴史的建造物、公園内の休憩所、コミュニティセンターなど、市民が日常的に使う千葉市内のさまざまな施設を展示会場として使用していることにある。

普段はアートと無縁な場所に展示用の壁をつくり、柱を立て、空間をデザインし、作品が輝くための「舞台」へと仕立て上げる。そんな仕事に「セノグラフィー」と呼ばれる方法論で挑んだのは、『千の葉の芸術祭』のアートディレクターを務める、グラフィックデザイナーのおおうちおさむだ。

今回はそんなおおうちに取材を実施。日本の芸術祭が抱える課題や『CHIBA FOTO』の狙い、そして各会場のみどころについて、地元の人間としての本音も交えながら話してもらった。

千葉出身のアートディレクターが本音で語る。芸術の「地産地消」とは?

―おおうちさんは『千の葉の芸術祭』のほかに『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭』にも関わっていらっしゃいますね。日本における芸術祭と地域の関係について、どんなことを感じていますか?

1971年生まれ、千葉市稲毛区で育つ。多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科卒。故・田中一光に師事し、2003年7月7日に有限会社ナノナノグラフィックスを設立。平面と空間の相乗効果を創作の軸に置き、グラフィックからスペースデザインまで幅広い活動を展開。

おおうち:いま日本には、石を投げれば当たるほど多くの芸術祭がありますよね。その多くは、たとえば『瀬戸内国際芸術祭』のように、特色ある土地の風景と、従来はホワイトキューブの中で展示されている著名作家によるアート作品とのコントラストで見せる方法を取っていると思うんです。

一方、『千の葉の芸術祭』の舞台である千葉市ってとくに個性がない。京都のような歴史があるわけでもないし、瀬戸内のように自然が豊かなわけでもない。出身者だからこそ少し悪く言ってしまうと、わざわざ訪れる動機があまりない。

―いわゆる郊外ですよね。

おおうち:そうそう。大都会でもないし、「田舎」という記号性もない。そうした場所に、コンテンポラリーアートという非日常的なものを持ってきても、なにかコントラストが生まれるのだろうか? そうした疑問は、企画の最初からありました。

―そういった問題意識を抱えてスタートした写真芸術展『CHIBA FOTO』ですが、出展作家はどんな方々なんでしょうか?

おおうち:千葉に縁がある作家にかぎっています。外からアーティストを呼んできてインストールするより、もとからその土地にあったものを見直し、組み合わせて、いかに新しいものをつくれるか。作品も千葉で撮影されたものが中心なので、いわば芸術の「地産地消」ですね。『千の葉の芸術祭』が目指しているのは、地域と紐付いて開催されることの多い芸術祭の、本来の姿なのだと言えるかもしれません。

千葉市内の13会場を展示空間に変えた「セノグラフィー」とは?

―『CHIBA FOTO』は美術館だけでなく、千葉市内の商業施設や店舗跡地、公園などさまざまな場所で開催される展覧会です。会場の場所はどのように選んだのでしょうか?

おおうち:地図を見て、何回も歩き回って、本当に足で決めていきました。行政側から断られてしまったり、民間の場所が使えなかったり、なかなか大変でした(笑)。

―苦労話はたくさんありそうですね。今回、おおうちさんは「セノグラフィー」と呼ばれる手法で会場の設計をされたと聞きました。これはどのような方法論なのでしょうか?

おおうち:セノグラフィーは「Scene」と「Graphic」を組み合わせた言葉で、日本では舞台演出、舞台美術を指すのが一般的ですが、ぼくはそれをアート展の空間デザインにも使っています。一般的な展示設計よりも、来場者の鑑賞体験を重視した、演出的な空間設計をすること、という意味を込めています。

―なるほど。セノグラフィーを通して、おおうちさんが実現したいことはなんでしょうか?

おおうち:一言で言えば、鑑賞者の「展覧会を見る喜び」を通常よりも一段引き上げたい、ということ。たとえば展示会場の床を磨き上げることで空間の見え方や感じ方を変えるとか、そういった細かいことの積み重ねによって、あくまで作品を主役に据えたうえで、訪れた人の体験をより濃く、満足度の高いものにしたいんです。

そごう千葉店で「プロジェクト型写真」を展示する宇佐美雅浩

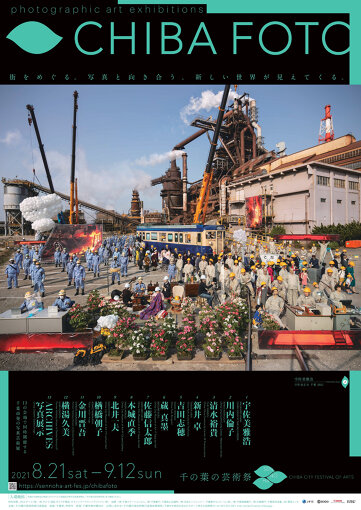

―『CHIBA FOTO』の具体的な展示についても聞かせてください。そごう千葉店の滝の広場には宇佐美雅浩さんの作品が展示されていますね。この作品は『CHIBA FOTO』のポスターでも使われています。

おおうち:そごう千葉店は千葉駅前にあり、市外からの鑑賞者にとっては芸術祭のスタート地点となりうる場所。展示会場となる滝の広場は吹き抜けになっていて、『CHIBA FOTO』のことを知らなかった人の目にもとまる可能性が高い。そこも狙いでした。

宇佐美さんは、多くの人々を被写体にした大掛かりな一発撮りの写真を撮影する作家です。ポスターの作品は、彼のお父さんが千葉の川崎製鉄で働いていた関係から、画面の右半分と左半分に、過去と現代の鉄工所の制服を着た人たちが並んでいる写真を撮影したものです。背景には昔の総武線快速の車両や川崎製鉄の溶鉱炉を再現したセットを、実際に並べています。

―この写真、CGや合成ではないんですね……! 撮影は大変だったのではないでしょうか。

おおうち:そうですね。風が強すぎて鉄工所の煙がうまく撮影できなかなかったり、大勢の人を長時間にわたって拘束しなければいけなかったり、大変なことばかりでした(笑)。

でも、できあがった作品を見ると、千葉市の過去と現在が同じ空間に共存する絵巻物のような作品になっていて、とてもテンションが上がりました。これは芸術祭の「顔」に相応しいなと。

―そごう千葉店の展示では入口部分に鏡が貼られていますが、じつはすべての展示会場に共通して、鏡面素材が使われていますね。どういった意図があるのでしょうか?

おおうち:鏡に映る鑑賞者や空間を通して「千葉を写し込む」ことで、街自体が作品の一部になるような演出効果を狙っています。また、展示会場に鏡が突然現れることで、鑑賞者が一瞬なにを見ているのかわからなくなるような、そんな非日常的な体験を生み出したいなと思っています。

本城直季のさまざまな側面を見せる、入魂の展示空間

―『CHIBA FOTO』には12人の作家が参加していますが、宇佐美雅浩さんのほかに印象的な作家はいましたか?

おおうち:どの作家の展示も思い入れが深いのですが、個人的に発見だったのが、千葉市美術館の市民ギャラリーで展示をしている本城直季さんですね。

正直に言うと、ぼくは最近まで本城さんの作品の本当の良さに気づいていなかったんだと思います。彼の素敵な写真をたくさん拝見してきましたが、ミニチュアのように表現する技法を巧みに使った写真、という範疇で捉えていました。

でも昨年、市原湖畔美術館で開催されていた『(un)real utopia』展で、東日本大震災の被災地を撮影した作品を拝見して、ガーンと考え方が変わりました。なんともいえない悲しさもあるいっぽう、それだけではない要素もあり、ものすごく多面的で、深みのある作品をつくる方だと気づいたんですよね。物事を人々へ伝えるための本質が、逆に浮き彫りになると。『CHIBA FOTO』では、そういった本城さんの深みと多面性を来場者に見てもらいたいと思い、展示会場をデザインしました。

―本城さんの展示は、広いギャラリー空間のなかに、入れ子状に4つの部屋が重なっているのが印象的でした。まるで路地に迷い込んだようでもあり。

おおうち:一つひとつの部屋がギャラリーになっていて、それらが入れ子状に重なることで、部屋の内側でもあり外側でもある空間が生まれる。そういう多層的な空間で、ミニチュアのイメージが強い本城さんの多面性を伝えたかったんです。

「その場所でしかできないことをやらないと意味がないし、場所の文脈も殺したくない」

―吉田志穂さんの展示を行っている蓮華亭は、千葉公園の憩いの場でもあります。こうした展示空間では、どのようなことを意識されましたか?

おおうち:やはり、普段の機能を邪魔しないような展示空間をつくることを心がけました。蓮華亭に限らず、どの会場でも場所とコラボする感覚を大切にしています。制約も含めて、その場所でしかできないことをやりたい。場所が持っている歴史や役割といった文脈を殺したくないんですよね。

―金川晋吾さんや横湯久美さんが展示されている旧神谷伝兵衛稲毛別荘も気になりました。

おおうち:この場所はもともと大正時代につくられた、神谷伝兵衛という人の別荘なんですね。神谷伝兵衛は浅草にある神谷バーや、茨城にあるワイン醸造所、シャトーカミヤの創設者なんですよ。この別荘は登録有形文化財にもなっていて、建物の随所に葡萄の装飾が施されている、ものすごく美しい空間です。

おおうち: 別荘の1階では、乱立する細い柱に小さな写真を展示しています。もともと1階には大きくて重たいテーブルがあって、どこにも片付けられなかったんですが、じゃあそのまま活かしてしまおうと、あえてテーブルを貫通するように柱を立てました。そうすることで、新旧が融合した風景の面白さを感じられるんじゃないかと考えたんです。

それとこの館の地下には、おそらくワイン貯蔵庫として使われていた部屋があって、そこも展示会場として使っています。ここも面白い空間になっているので、ぜひご覧ください。

千葉出身のおおうちおさむが明かす「地元愛」のリアル

―おおうちさんは、千葉市出身とのことですが、地元愛、シビックプライドのようなものはありますか?

おおうち:はっきり言って薄いところはありますね(笑)。でも、ぼくみたいな人って千葉市にすごく多いと思うんですよ。房総のほうに行くと、もう少し土地として個性が出てくるんだけど、千葉市はやっぱり東京のベッドタウンですからね。

おおうち:ただ、ベッドタウンだからこそできることもあると思います。たとえばスクラップ・アンド・ビルドに抵抗がないことで、自由な発想で街を変えていける可能性もある。

それに、土地に強い愛着は持てなくても、「何も特徴がない」と言われる千葉を受け入れたり、逆にそんなイメージから脱却していく方法を考えたりすることもできる。芸術祭を通して、そうやって地域を見つめ直す契機をつくることが大事なんだと思います。

―市外や県外から来る方にはどんな体験をしてほしいですか?

おおうち:千葉の予期せぬ横顔と出会う機会になればいいですね。写真芸術展を訪れて、それを千葉という土地と一緒に体験してもらえたら。そしてあわよくば、クリエイティブな街、住みたい街だと感じてもらえたら嬉しいです。

―実際、じつはアーティストも多く暮らしていたり、千葉市美術館のような実験的な企画を行なう施設があったり、そのポテンシャルはあるわけですよね。

おおうち:そうなんですよ。ものづくりをする人には、結構ありがたい場所ではあると思う。都内との行き来も簡単で、気取ってなくて、住みやすい。千葉市のポテンシャルを体感してもらいつつ、シンプルに、写真を見ることの面白さもあらためて感じてほしいですね。

- イベント情報

-

- 『CHIBA FOTO』

-

2021年8月21日(土)~9月12日(日)

参加作家:

宇佐美雅浩

川内倫子

清水裕貴

新井卓

吉田志穂

蔵真墨

佐藤信太郎

本城直季

北井一夫

楢橋朝子

金川晋吾

横湯久美

ARCHIVES写真展示

- プロフィール

-

- おおうちおさむ

-

1971年生まれ、千葉市稲毛区で育つ。多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科卒。故・田中一光に師事し、2003年7月7日に有限会社ナノナノグラフィックスを設立。平面と空間の相乗効果を創作の軸に置き、グラフィックからスペースデザインまで幅広い活動を展開。国内外問わず著名写真家やアーティストのデザインを手がけている。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-