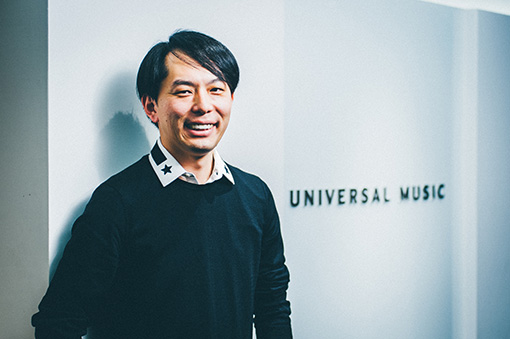

日本のエンターテイメント業界の最前線で戦い続ける人物に話を聞く連載『ギョーカイ列伝』。第4弾に登場するのは、ユニバーサルミュージックのインターナショナルでマネージング・ディレクターを務める井口昌弥。世界最大のレコード会社で、これまで数々の洋楽アーティストのマーケティング戦略を手掛けてきた井口は、Lady Gagaを日本でも大ヒットさせるなどした手腕を買われ、現在36歳にして「海外マーケティング本部 本部長」「経営推進本部 社長室 副室長」を兼任し、将来を担う存在として期待されている。

近年は「若者の洋楽離れ」が囁かれるなど、日本における「洋楽」を巡る状況は厳しいと言われることも多いが、井口は「未来は明るい」と語る。CDからストリーミングに移行し、音楽とテクノロジーが結びついてダイナミックな変化が起こり続けている2010年代において、はたして「洋楽」はどこに向かうのか? 2020年に向けて、ますますエンターテイメントコンテンツの輸入と輸出が盛んになるであろう今は、それをもう一度再考するタイミングであるはずだ。

Lady Gagaを担当させてもらって、洋楽のアーティストで紅白までいけたのは、圧倒的に大きな体験でした。

―井口さんはどんな学生時代を経て、ユニバーサルミュージックに入社されたのでしょうか?

井口:大学に入って、バンドをやったりしていたんですけど、大学3年を終えたときに1年休学して、バックパッカーとして世界中を旅していました。その頃、今うちにいるナオト・インティライミも世界を回っていて、ニューヨークで偶然会ってるんですよ(笑)。

―なぜバックパッカーをやろうと思ったのですか?

井口:親の薦めで中学受験をして、中高一貫の学校に行って、そのまま大学まで行ったんですよね。なので、今考えると青くさいんですけど、「これは自分の考えでやりました」みたいなものがほしくて。いろんな国を見てみたかったし、実際に行ってみると、自分とは生活環境がまったく違う人たちがこれだけいるんだということを知れたし、逆に自分が日本人であることを強烈に意識させられる体験にもなりました。それは今の仕事にも活きていますね。

―そのあとに就職活動をして、ユニバーサルミュージックに入社されたと。

井口:1日に「8時間も」働かないといけないんだったら、好きなことを仕事にした方がいいと思ったんです。逆の捉え方をすれば、「8時間しか」働かないんだから、仕事なんてなんでもいいって考えもあるとは思うんですけど、僕は「8時間も」と思ったので、好きな音楽を仕事にしたいなと。

―入社後は主に洋楽のディレクターとしてマーケティングのお仕事をされていたそうですね。今36歳にして「マネージング・ディレクター」というポジションに就かれているのは、かなり早い歩みだと思うのですが、ご自身にとっての転機となったのはどんな仕事でしたか?

井口:とにもかくにも一番大きいのは、Lady Gaga(以下、ガガ)だと思います。ガガをデビューのとき(日本デビューは2009年)から担当させてもらったのですが、洋楽のアーティストで紅白までいけたのは、圧倒的に大きな体験でした。「ヒットするってこういうことなんだ」っていうのが体験できて、自信にもなったので、一番大きな転機でしたね。

―ガガのプロモーションに関して意識したのは、どんな部分だったのでしょう?

井口:海外で受けてるものを、そっくりそのまま日本に持ってくるだけで、同じように受けるかというと、そうではないじゃないですか? そのアーティストが持っているどの要素が日本に合うかを考えることが重要。もし10個売れるポイントとなる要素を持っていたとしても、10個全部を伝える必要はないんです。それよりも、そのなかの3個を拡大して伝える方が大事で、そのための取捨選択は非常に重要だと思います。

―実際に、どんな「日本ならでは」のプロモーションを?

井口:たとえば、今でこそ常套化した手段ですけど、当時は海外アーティストが朝のワイドショーに出ることって、あまり多くなかったんです。でも、ちょうど『スッキリ!!』(日本テレビ系列)が始まって2~3年経った頃で、空気感として「ガガに合いそうな番組だな」と思っていて。

とにかく1回『スッキリ!!』で取り上げて頂けないかと言い続けました。実際に取り上げて頂き、そのあとパフォーマンスでも出演させて頂くと、番組との相性のよさもあって一気に認知が高まったんです。

―確かに、昔は海外アーティストが出るテレビ番組というと『笑っていいとも!』(フジテレビ系列)、もしくは他の朝の番組のイメージでした。今では『スッキリ!!』に出ることが常套化しているようにも思います。

井口:あと、『徹子の部屋』(テレビ朝日系列)に出して頂けたのも大きかったです。平日の13時にテレビを見てる方は、定石通りに考えれば、直接的なガガのターゲットではないかもしれない。ただ、そういった定石よりも、「黒柳徹子さんとガガが一緒の画に映ってたら絶対バズるし、興味を惹かれるよな」ということで。ネットでいかにバズを起こすかを考えるのは、今では当然のことですけど、当時は番組と一緒になってかなりインパクトを残せたように思います。

「あなたの存在がなかったら、今の日本での自分はいない」という手紙を(ガガから)もらって、ホントに嬉しかったですね。

―ガガをはじめ、海外アーティストに音楽番組ではないメディアに出てほしいと伝えるとき、すんなり納得して受けてもらえるものなんですか?

井口:アーティスト側に説明して、理解してもらうことが重要です。「なんで家に入るときに靴を脱ぐの?」みたいなことと同じで、僕らが常識だと思っていることを質問されることはとても多いので、そこを丁寧に説明することは大事ですね。

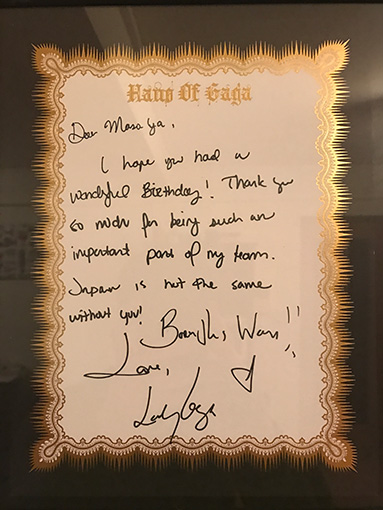

―そうやってプロモーションを行った結果、ガガは日本でもスターになって、帰国後に本人から井口さんに直筆のお手紙が届いたそうですね。

井口:「あなたの存在がなかったら、今の日本での自分はいない」という手紙をもらって、ホントに嬉しかったですね。こういう仕事って、洋邦関係なく、ある人の人生の一瞬を担うわけじゃないですか? それは、ホントにやりがいのある仕事だと思います。

なおかつ、モノを売るわけではないので、そこにはアーティスト本人の意思があって、全部をコントロールはできない。いくら素晴らしいプランを考えても、本人の意向でそうならないことも多くて、「四の五の言わずにやってくれよ」って思うこともありつつ(笑)、でも本人の考えが加わることで、結果として自分のプランを上回る結果になることもよくある。そういったことも、この仕事の醍醐味だなと思いますね。

CDがどれだけ売れたかは、日本における「お茶の間レベルのヒット感」に連動しているんだということを、去年改めて実感しました。

―ガガのような成功例に対して、上手くいかずに、それが学びになったというケースも当然あるかと思うのですが、実際過去にはどんなケースがありましたか?

井口:「日本ではこの曲を推そう」と思っても、世界の動向とずれていると上手くいかない、ということがありますね。「日本にはこの曲がフィットする」と思っても、「世界的には当たらなかったので、ミュージックビデオ作るのやめました」ってなってしまったりとか。マーケットは日本でも、洋楽を扱う以上、世界の動向と連動してないといけないので、そこは簡単ではないですね。

―「日本ならでは」も重要だけど、それだけではダメだと。

井口:極端にいえば、昔はレコード会社だけが洋楽の情報を持っていたので、うちでコントロールすることもできたけど、今はネットでいくらでも海外から情報が入ってくるじゃないですか? ジャスティン・ビーバーの情報について一番詳しいのって、もう僕らではなくて、ジャスティンの熱心なファンの方なんですよ。それに、うちらがいくら「今このアーティストがすごい」って言っても、簡単に裏が取れる時代になりました。

―確かに、昔って世界的にはあまり売れていない海外アーティストが、日本で急に売れるようなこともありましたもんね。

井口:ストリーミングによってその傾向は、世界的により強まっていると思います。今って、イギリスのチャートにアメリカのアーティストばっかり入ってるんですよね。それはなぜかというと、イギリスの人たちは、Spotifyとかでアメリカチャートのプレイリストを見て、聴いているから。それによって、アメリカチャートの上位がイギリスのSpotifyでもよく再生される。イギリスはSpotifyの再生回数もチャートに換算されるので、結果的にアメリカのアーティストが多くなるんです。

いい悪いは別として、グローバルなサービスが各国で大きくなることで、なんとなく均質なものがどこでも聴かれている、という状況になっていると思います。ストリーミングは、日本ではまだ立ち上がったばかりなので、これからどうなるかはわからないですけど、世界と同じことが起こる可能性はあるのではないでしょうか。全世界が同じものを聴くことがいいとは思わないですけど、世界と日本のギャップをどう埋めるかは考えなきゃいけないなって思いますね。

―Spotifyなどのストリーミングが日本でもっと広まっていくと、国内における洋楽の音源ビジネスはどのようになっていくとお考えでしょうか?

井口:2016年でいうと、僕らのチームの売り上げの割合としてはCD、ダウンロード、ストリーミングがそれぞれ1/3ずつで、ストリーミングの成長もあって売上は伸びています。ただ、CDがどれだけ売れたかは、「アーティストにどれだけファンが付いているかということの指標」でもありますし、日本における「お茶の間レベルのヒット感」に連動しているんだということを、去年改めて実感しました。

ストリーミングでたくさん再生されていても、それを世の中に伝える術がまだあまりないんです。昨年僕らのチームとしては、世の中に対してインパクトを与えるという部分がちょっと弱かったと思っています。まだCDが市場全体の85%くらいを占める日本においては、どういうふうにフィジカルでヒット感を出すかも考えないといけないなと。

―ストリーミングがいくら好調でも、今の日本ではCDも売れないとヒットの感覚が薄いと。

井口:もちろん、後ろ向きな意味で「とにかくCDを守りたい」みたいな話ではなくて、今の日本において世の中的なヒット感を出すには、まだまだCDはとても重要な要素ですし、洋楽でCDを売るってどういうことかももっと考えないといけないと、改めて感じたということですね。老若男女にまで届けることを考えると、まだまだやることがあるなと思っています。

海外に対する憧れが年々薄まっていて、それが「洋楽離れ」みたいな傾向を生んでいるのかなと。

―近年は「若者の洋楽離れ」という言葉を見聞きすることも増えています。これはいろんな角度からの見方があるので、「確かにそう」とも「そうでもない」とも言えて、正解はひとつではないと思うのですが、井口さんは現状をどう捉えていますか?

井口:そういう傾向はあると思います。昔は洋楽を聴いてると「かっこいいね」って言われていたのが、変わってきていると思うので、やっぱりそこはなんとかしたい。洋楽や洋画といった海外コンテンツものはそうだと思うんですけど、基本的に長いあいだ、ビジネスの構造が「憧れビジネス」だったと思うんです。海外に対する憧れが年々薄まっていて、それが「洋楽離れ」みたいな傾向を生んでいるのかなと。

洋画のCMを見ていてすごく思うのが、昔はとにかく「全米で大ヒット!」みたいなキャッチコピーが目立ったのに、今は試写会に来た人たちがどう感じたかを映すものが目立ちますよね。あれって要は、海外への憧れを押し続けても日本人には刺さらないから、受け手と同じ顔をした日本人がその作品を翻訳して伝えることで、共感を呼び寄せて、興味を持ってもらおうということだと思うんです。

―今の日本は「共感ビジネス」か、あるいは「応援ビジネス」が強いですよね。

井口:それって、できるだけ距離を縮めることが重要ということですよね。でも海外アーティストは常に日本にいるわけではないので、「距離を縮める」という方法論には限界がある。なので、日本のアーティストとは違う、最適な距離感を見つける必要があるんだと思います。

―逆に、海外アーティストは近年の日本というマーケットをどのように見ているのでしょうか?

井口:引き続き「日本が好きだ」と言うアーティストはとても多いです。自分の国のように、四六時中追いかけられることもないですからね。ただ、経済的な話でいうと、昔はアメリカが1番で、日本は2番っていう価値観だったと思うんですけど、今は変わりつつある。なので、アーティストが日本に行きたいと言っても、ビジネスとして日本のマーケットで売ることに労力をかけるべきかどうかというのは、マネジメント側がシビアになってきている側面があるのも現実かと思います。

サッカーにしても、中国がすさまじい金額で欧州のクラブから選手を呼んだりしているように、本国以外だと中国でのみCMに出ているアーティストがいたりするのも事実。自分がやってる仕事はエンターテイメントだから、国の経済力とかはあまり影響ないと思ってたんですけど、どうやらそうではないんだなと、ここ最近すごく感じます。

―逆に言えば、その状況を自らのアイデアでどう変えていくかを考えなければならない。

井口:そうですね。僕は音楽だけでなくて、ガジェットとかテクノロジーも大好きなんですけど、今はその距離がすごく近づいていますよね。Appleにジミー・アイオヴィンやDr.Dreが行くなんて、昔は信じられない話でしたから。この仕事をしていると、最先端で起こっていることが体験できるので、非常に面白いです。

―ジミー・アイオヴィンやDr.Dreもよく言っていますが、今後の業界に求められるのは、エンターテイメントに対する愛情がありつつ、同時にテクノロジーへの理解もある、そんな人材ではないかと思います。

井口:そうだと思いますね。今までは音楽の世界の人たちとずっとしゃべっていたので、ひとつの言語で通じたんですけど、この世界の一歩外に出ると同じ話し方でも全然通じないということがよくあって。テクノロジーだったり他業種ともつながっていくためには、もっと多くを学ぶことが必要だなと思っています。

―音楽村以外の多用な言語を身に着けて、いろんな業界がつながることで、洋楽文化を全体で押し上げることが重要だと。

井口:もう「音楽ビジネスをやっているのはレコード会社だけ」という時代では当然なくて、それはAppleが出てきた時点でそうですし、これからそういう会社がもっと増えると思います。そうなったときに、「誰にも渡さない」と考えるのではなくて、解放しながらも、どうやって一緒に大きくしていけるか、という方向に向かわないといけないと思いますね。

この業界の未来は暗いわけじゃなくて、このあと絶対によくなるから。

―この連載記事はCINRA.NETとCAMPFIREの合同企画なのですが、井口さんはクラウドファンディングについてはどのような印象をお持ちですか?

井口:昔は自分が直接知ってる人以外から支援してもらうことはできなかったけど、ネットを使ってそれができるというのは、すごくいいですよね。海外のKickstarter(アメリカの企業が運営するクラウドファンディングサービス)とかを見てると、めちゃくちゃ面白いなって思うんですよ。普通に商品化しようとしても絶対成立しないけど、それを世界に向けて放つと、お金が集まって商品化もされる。

アイデアを具現化する方法として、企業に売り込むというかたちでなくても、成立する時代になったといことですよね。クラウドファンディングという手段が一般の人に解放されると、面白いアイデアがより生まれやすくなってくるので、日本にももっと根付くといいなと思います。

―では最後に、エンターテイメント業界に入りたいと思っている人、また興味はあるんだけど、業界の未来に不安も感じている人に対して、なにかメッセージを伝えていただけますか?

井口:単純に「売上」だけを見たら、今って決して簡単な状況ではないですけど、世界で見ると、音楽市場は右肩上がりなんです。テクノロジーがそれを可能にしていて、絶対日本もこれからそうなっていく。今はその過渡期だと思います。

無条件に未来が約束されているわけではないところに入った方が、勉強になると思うんですよね。この業界の未来は暗いわけじゃなくて、このあと絶対によくなるから、その変遷を見れるのは面白いと思いますよ。CD、ダウンロード、ストリーミングって、これほど短期間でどんどん聴き方が変わった時代なんてないし、そのスピード感のなかにいるのも楽しいですから。

―「自分の力によって、明るい未来を手繰り寄せることができる」ともいえそうですね。

井口:ガガをやらせてもらっていると、最初は自分がお神輿を担いでいたはずなんだけど、途中からワーッと人が集まってきて、あるポイントからは勝手にみんなが担いでいってくれた。自分はそれを「すごいところまで行ってるな」って、見てるような感覚になったんです。「ヒットする」っておそらく「みんなにとっての自分ごと」になっていくようなことなんですよ。その状況を作り出せたときの快感っていうのは、なににも代え難いものがあるんです。

- ウェブサイト情報

-

- CAMPFIRE

-

群衆(crowd)から資金集め(funding)ができる、日本最大のクラウドファンディング・プラットフォームです。

- プロフィール

-

- 井口昌弥 (いのくち まさや)

-

ユニバーサル ミュージック合同会社ユニバーサル インターナショナル マネージング・ディレクター、兼経営推進本部社長室副室長、兼海外マーケティング本部本部長。1980年5月11日、神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業。2004年入社し、その後レディー・ガガ、ブラック・アイド・ピーズ、リアーナ、Ne-Yoといった様々な洋楽アーティストのディレクターを歴任。2016年、「海外マーケティング本部」を設立し、洋楽アーティストの国内戦略に加え、邦人アーティストの海外戦略の指揮を執る。

- フィードバック 11

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-