しりあがり寿が、独自のナビ派解釈からマンガ観を語るトークイベント

「ナビ派は、何にでもなれるiPS細胞のような運動だったんじゃないか?」。そう語るのは、漫画家のしりあがり寿だ。「ナビ派」とは、19世紀末パリで活動した若い前衛芸術家によるグループ。ポスト印象派の代表画家ポール・ゴーガンを指導者と仰ぎ、ヘブライ語で「預言者」を意味する「ナビ」を運動名に冠した彼らは、独自の表現活動を展開したが、美術史上での存在感はさほど大きくはなかった。

そんな静かな革新性を秘めたナビ派の魅力を、国内で初めて本格的に紹介する展覧会『オルセーのナビ派展:美の預言者たち ―ささやきとざわめき』が、三菱一号館美術館で開催中だ。冒頭のコメントは、この展覧会に関連して3月18日にしりあがりを招いて開催されたイベント『しりあがり寿さんとナビ派作品に見る「くずしの美学」』においてのものである。

従来のアカデミックな「絵のうまさ」を捨てたナビ派と、次々とスタイルを変える実験的で「ヘタウマ」な作風で知られるしりあがり。また、ともに日本美術とのつながりもある両者の表現には、どこか通じるところがあるのではないか? そんな同美術館の連想から生まれたこのイベント。しりあがりならではのナビ派解釈からマンガ観、作風が生まれた経緯など、興味深い話がたくさん聞けたトークの模様をレポートする。

3月18日(土)コンファレンススクエア エムプラス「グランド」にて開催

「ヘタウマ漫画のルールから解き放たれるような高揚感が、ナビ派にもあったのではないか。」

はじめに展覧会の感想を聞かれたしりあがりは、「ナビ派のことは知らなかった。印象派やアール・ヌーヴォー、のちのキュビスムやシュルレアリスムなどの間に挟まれて地味な印象」と話す。しかし、強烈な個性を感じさせないその微妙な存在感は、むしろ先の「何にでもなれる細胞」のような潜在性を感じさせ、連想を誘ってくるという。

しりあがり:ナビ派の作品でたとえば、エドゥアール・ヴュイヤールの『公園』に文字を入れたら、谷内六郎が描いた『週刊新潮』の表紙になる(笑)。ピエール・ボナールの『ベッドでまどろむ女(ものうげな女)』の女性が起きたら、ナビ派のすぐあとに出てくるムンクの『思春期』になる。イラストやのちの絵画までいろんなものの先駆だったと思います。

ピエール・ボナール『ベッドでまどろむ女』1899年 ©Musee d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt / distributed by AMF

ピエール・ボナールの『ベッドでまどろむ女』の女性が起きたら、ナビ派のすぐあとに出てくるムンクの『思春期』になる

ナビ派の作家の多くは、アカデミー・ジュリアンという美術学校の優秀な学生だった。そんな彼らのもとに、メンバーのひとりのポール・セリュジエがゴーガンから指導を受けて描いた、極端に抽象化された風景画『タリスマン(護符)』を持ち帰ったことが、ナビ派結成の引き金になったとされる。それはしりあがりに、ヘタウマ漫画と出会ったときを思い出させるという。

ポール・セリュジエ『タリスマン(護符)、愛の森を流れるアヴェン川』1888年 ©RMN-Grand Palais (musee d'Orsay) / Herve Lewandowski / distributed by AMF

しりあがり:1977年、湯村輝彦さんの『情熱のペンギンごはん』が出版されました。正直、ヘタだった(笑)。でもそこには、「漫画はこう描け」というルールから解き放たれるような高揚感があったんです。同じ時代には、音楽面でもSex Pistolsの登場があって、完成というものを疑う空気があった。僕が漫画を始めたのは、まさにそんな時代でしたが、ナビ派にもそうした高揚感があったんじゃないかと思います。

ナビ派の絵画の捉え方を、赤塚不二夫『天才バカボン』を例に解釈すると……

続けてしりあがりは、ナビ派の絵画の「日常生活と地続き」という側面に言及する。歴史や神話を描いた伝統的な絵画では、画面の奥には現実とは別の時間が流れている。その一方、ある食堂の装飾画として描かれたヴュイヤールの『公園』では、現実のパリの公園の光景がパノラマで描かれ、画面のこちらとあちらの世界の区別は曖昧になるという。

エドゥアール・ヴュイヤール『公園 戯れる少女たち』、『公園 質問』、『公園 子守』、『公園 会話』、『公園 赤い日傘』 1894年 ©RMN-Grand Palais (musee d'Orsay) / Herve Lewandowski / distributed by AMF

また、ナビ派の革新性を示す言葉に、モーリス・ドニの「絵画とは軍馬や裸婦、あるいは何かの逸話である以前に、本質的には一定の秩序の上に集められた色彩で覆われた平面である」というものがある。乱暴に言えば、「絵は絵である」ということだ。この認識に立つとき、絵画は画面の奥に人を誘い込むものではなく、現実に半歩踏み出してくる。

これと同じような漫画の現象としてしりあがりが挙げたのが、赤塚不二夫による『天才バカボン』のある回。そこではバカボンたちの顔が、見開きいっぱいに等身大で展開される。最初の見開きではバカボンの顔、ページをめくるとパパが「なあ、バカボン」と一言。それに対して、バカボンが「なんだいパパ」……それだけで6ページが使われる。

しりあがり:何が面白いかというと、漫画は「今ここ」とは別の世界という常識をズラしているわけですね。赤塚さんはそんな実験をよくやっていて、ほかの回では突然、絵柄がギャグ漫画調から劇画調になる。漫画にとって絵柄は世界観を決める大事な要素で、リアルな劇画調であれば突拍子もないことは起こらないだろうという暗黙の了解が生まれます。世界の法則を絵柄が決めている。そのルールをあえて撹乱することで、笑いが生まれるんです。

ナビ派の内面性や精神世界からは、つげ義春『ねじ式』を連想する。

ナビ派の絵画のまたひとつの特徴に、内面性や精神世界の重視がある。これは、外部の世界のあり方に目を向けた印象派とは異なる要素だ。「実際、人はひとつの物語を生きているわけではなく、同じ場所でも違う物語を生きていると思う」としりあがり。

その上で、薬物中毒の主人公たちが、現実と幻覚の世界を行き来しながら旅する自身の作品『真夜中の弥次さん喜多さん』にも似た面があると語る。

しりあがり:同作を描いた1990年代半ばは、オウム真理教の地下鉄サリン事件や、バーチャルリアリティーの台頭で、リアリティーの希薄化が叫ばれていた。そんな中、リアルって何だと問いたかったんです。

異なる物語ということで思い出すのは、謎の生物メメクラゲに噛まれて怪我をした主人公が医者を探す様子が丹念に描かれた、つげ義春さんの『ねじ式』。漫画というのは記号やルールの集積ですが、つげさんはそれを徹底的に排除した人。描写は克明なのに、主人公が何をやっているのかはよくわからない。それを、人が生きる時間の複数性を描いたナビ派や、シュルレアリスムと結びつけることもできるでしょう。

しりあがり寿『弥次喜多 in deep』 ©Shiriagari Kotobuki

ほかにも、ルネサンス以来、西洋では廃される傾向にあった輪郭線の表現をナビ派が盛んに使ったことに関しては、大友克洋や江口寿史、寺田克也など、線画の代表的な漫画家の仕事を絡めて紹介。また、イベント後に話を聞くと、ナビ派には「エロ」が感じられないとし、「ナビ派の画家は良いところのお坊ちゃんばかりだから、みうらじゅんさんのように過激になれない。その小粒さに親近感を覚える」と話していた。

パロディーを描き続けた結果、しりあがりは、「何かを壊しすぎたんじゃないか」と思い始めた。

トークでは、しりあがり自身の作風の成り立ちにも話が及んだ。少女漫画から時代劇漫画、仙厓義梵(せんがいぎぼん、江戸時代の臨済宗古月派の禅僧、画家)のような日本美術まで、さまざまなネタを取り込みながら、つねに作風を変化させてきたしりあがり。こうしたスタイルの背後には、大学卒業後、10年以上勤めたキリンビールで、広告やマーケティングの仕事をしていた経験もあるという。

しりあがり:ビールを売るには、ブランドイメージを固めないといけませんよね。それは漫画家も同じで、本人の実態とは関係なく、「かわいい漫画家」「怖い漫画家」というイメージが固まっていた方が商売としては良い。でも、僕はそれが不自由に感じていたんです。というのも、人は変わりますよね。ギャグ漫画のあとにホラー漫画を描きたくなることもある。そうしてイメージを消しても、残るのが本当の個性だと思うんです。

しかし、こうして既存の権威を脱臼させるようなパロディーを描き続けた結果、次第にしりあがりは、「どうやら何かを壊しすぎたんじゃないか、大切なものが逆に無くなってしまったんじゃないか」と思い始めたという。

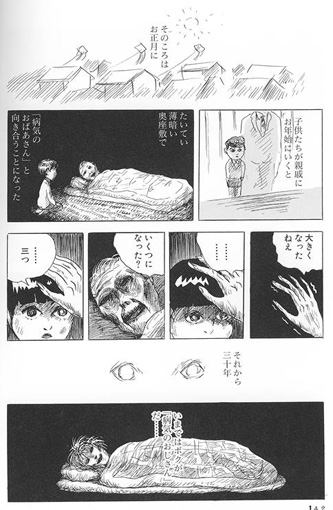

しりあがり:30代半ばころ、学問の世界では「大きな物語の終わり」と言われていました。大きな権威を笑うのは面白いけれど、小さな相手を笑ったらいじめになってしまう。もう一回、自分で大切なものを作らなくてはいけないと思って、『瀕死のエッセイスト』など、人間にとって根源的である「死」のようなテーマを扱う作品を描き始めました。

今だからこそ見える、20世紀のさまざまなアートや、漫画表現につながるようなナビ派の作品の面白さ。

考えてみれば、しりあがりにこの転換が訪れた時期と、精神性を重視したナビ派が活動した時期が、ともに世紀末と呼ばれる時代だったのは、興味深い偶然かもしれない。近年では、美術館で『しりあがり寿の現代美術 回・転・展』を開くなど、アートの世界への接近も見せるしりあがり。展示室で、やかんから石膏像まで、あらゆるものを回転させるこの試みは、彼にとって「いちばん新しいギャグ漫画のかたち」だという。

しりあがり:美術館って、みんな真面目に壁を見ていて不思議な空間。だけど本当は、もっといろんな見方、使い方があって良い。現代ではアートしか見ない、漫画しか読まないなんて人は少ない。この『ナビ派展』も、そんな広い視野で見ると面白いと思います。

しりあがり寿とナビ派という、一見、まるで関わりがなさそうに思える出演者とテーマから見えたのは、ジャンルは異なるものの、自分にとって切実なリアリティーを具現化しようとしてきた、表現者たちの姿だったように思う。20世紀のさまざまなアートや、現代の漫画表現にもつながるようなナビ派の作品。2017年の今だからこそ見えるその可能性を、ぜひ会場で探してみてほしい。

- イベント情報

-

- 『オルセーのナビ派展:美の預言者たち ―ささやきとざわめき』

-

2017年2月4日(土)~5月21日(日)

会場:東京都 丸の内 三菱一号館美術館

時間:10:00~18:00(祝日を除く金曜、第2水曜、会期最終週平日は20:00まで、入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(3月20日、5月1日、5月15日は開館)

料金:一般1,700円 大学・高校生1,000円 小・中学生500円

- プロフィール

-

- しりあがり寿 (しりあがりことぶき)

-

1958年静岡市生まれ。1981年多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後キリンビール株式会社に入社し、パッケージデザイン、広告宣伝等を担当。1985年単行本『エレキな春』でマンガ家としてデビュー。パロディーを中心にした新しいタイプのギャグマンガ家として注目を浴びる。1994年独立後は、幻想的あるいは文学的な作品など次々に発表、新聞の風刺4コママンガから長編ストーリーマンガ、アンダーグラウンドマンガなど様々なジャンルで独自な活動を続ける一方、近年では映像、アートなどマンガ以外の多方面に創作の幅を広げている。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-