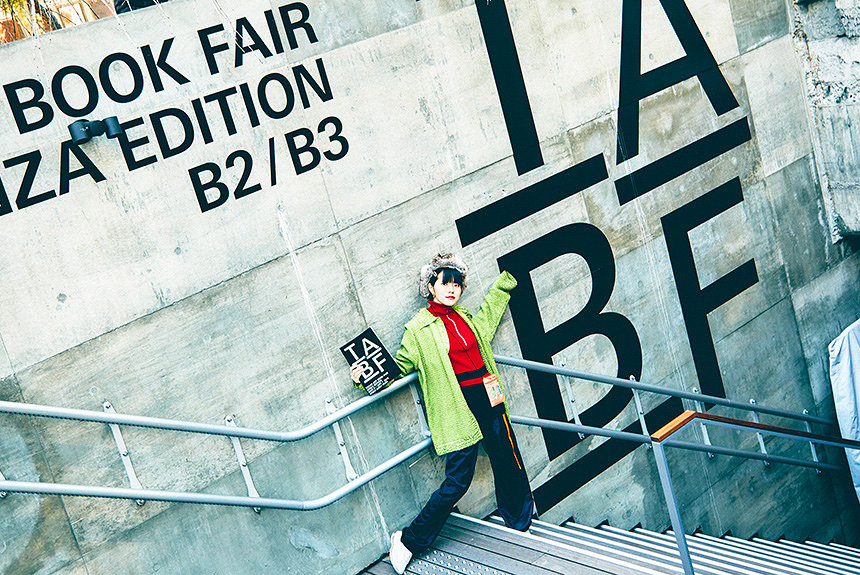

3月8日から4月14日に渡って、Ginza Sony Parkにて『TOKYO ART BOOK FAIR: Ginza Edition』が開催中。アート出版に特化した日本初のブックフェアであり、今ではアジア最大級のブックフェアへと成長を遂げた『TOKYO ART BOOK FAIR』の10回目の開催を前に、「銀座の公園」であるGinza Sony Parkにて、より日常的なアートブックとの出会いを体験することができる。

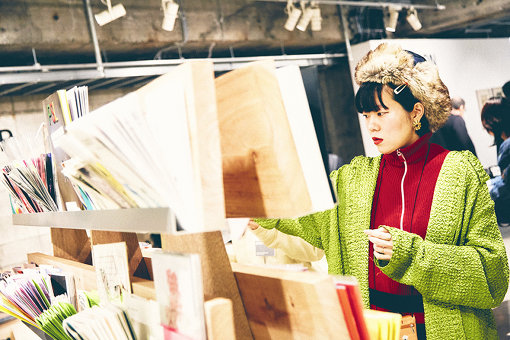

そこで会期2日目の3月9日に、Ginza Sony Parkから毎週公開生放送を行っているTOKYO FM『TOKYO SOUNDS GOOD』のパーソナリティーであり、『TOKYO ART BOOK FIAR』への出展を機に知名度が広がり、現在ではCHAIのクリエイティブなども手掛けるクリエイター集団・チーム未完成の砂糖シヲリとともに会場を訪れ、潜入取材を敢行。ディレクターの中島佑介による解説も交えながら、ブックフェアを開催することの意義を紐解いていった。

現代「本」は、価値観を共有するためのコミュニケーションツールとして機能している

今年の7月に記念すべき10回目の開催を控える『TOKYO ART BOOK FAIR』。2005年にスタートし、「B to Bの見本市」的な場所だったブックフェアを、作り手とカスタマーのダイレクトなコミュニケーションの場所に刷新した『NY ART BOOK FAIR』を参考に2009年にスタートすると、年を追うごとに規模を拡大し、現在ではニューヨークに次ぐ、アジアでは最大のアートブックフェアへと成長を遂げている。

中島:2000年代の後半は、本の価値観が変わりつつあった時期だと思うんです。もともとは情報を伝えるメディアとしてあったものが、インターネットの普及によって、その機能をもう一度考えざるを得なくなった。そこで僕が思ったのは、現代の本というものは、価値観を共有するためのコミュニケーションツールとして機能しているということで、その体験自体が求められているんじゃないかと思ったんです。

そのコミュニケーションツールとして、本の中でも特に親和性が高かったのがアートブックであり、結果的に、アートブックの幅がどんどん広がっていった。毎年開催していくと、「自分の作ったものを発表したい」という人が徐々に増えて、前回(2017年)は出展者が約350組、来場者が約23000人、出展してくださった国は26か国にまで拡大しました。

シヲリ:私は「チーム未完成」として2014年に初めて参加したんですけど、衝撃でした。当時はまだ会場が青山の学校(京都造形芸術大学・東北芸術工科大学 外苑キャンパス)だったから、より文化祭っぽい感じの雰囲気で。

私たちも活動を始めたばかりのときだったから、たった一冊のZINEだけで乗り込んだんですよ(笑)。でもそれが完売しちゃって、「意外とイケるじゃん!」って。お客さんとダイレクトに会話できて、カウンター越しのラーメン屋の店主になったみたいな、その感じもすごく楽しかったです(笑)。あの時に手応えがなかったら、チーム未完成は続いてなかったかも。

会期中、Ginza Sony Parkは『TOKYO ART BOOK FAIR』一色に

『TOKYO ART BOOK FAIR: Ginza Edition』は、Ginza Sony Parkのコンセプトである「公園」をテーマに掲げ、より日常的な場でのアートブックとの出会いや体験を創出し、新たな文化に接する機会となることを目指した試みだ。

中島:Ginza Sony Parkさんと一緒にこの場所ならではの新しい形のブックフェアをやりたいと思い話し合いを重ねました。週末だけだとただ『TOKYO ART BOOK FAIR』の縮小版になってしまうので、「1か月継続して開催し、毎週末出展者が入れ替わる」というアイデアをご提案して、現在の形になったんです。

シヲリ:Ginza Sony Parkは公園であり、地下鉄と地上を繋ぐ通り道でもあるので、1か月間開催すると、いろんな人が来てくれるだろうなと思っています。

しかも、これまで開催されているGinza Sony Park内のイベントは、建物の一部を使うことが多かったと思うんですけど、今回は開催初日からGinza Sony Park全体が『TOKYO ART BOOK FAIR』一色になっていて、すごいお祭り感があるし、ワクワクが止まりません! だから、今日の取材が本当に楽しみで仕方なかったです(笑)。

中島:今回は『TOKYO ART BOOK FAIR』を知らなかった人にも本との偶然の出会いをしていただきたいと思っているのですが、そのための企画のひとつが、平日限定の「ART BOOK VENDING MACHINE」です。

出展者から出展料として提供していただいたアートブックがストックされているマシーンに500円または持参いただいたアート本1冊を用意してキーワードを選ぶと、それに紐づく一冊が無作為に出てくる仕組みになっています。気軽な感じで、一冊目のアートブックを手にしてもらうきっかけになればなと。中には1万円くらいする本もあったり、お得感あるものばっかりですよ。

シヲリ:「アートブックって何ぞや?」っていう一般の方も多いと思うから、ゲーム感覚でアートブックが手に入るっていうのは、すごくいいですよね。

印刷技術の進化により、個人でも高いクオリティーの作品が作れるように

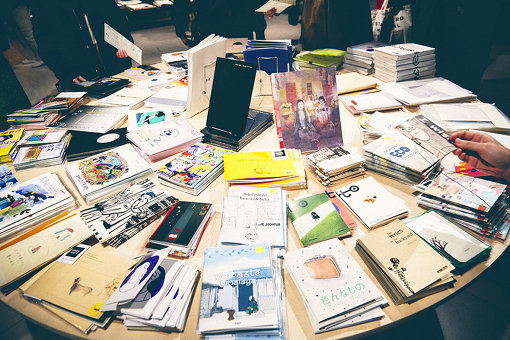

開催期間中にGinza Sony ParkのB2に常設されているのは、公募で集められたアートブックやZINEを販売する「ZINE'S MATE SHOP」。2009年から2015年まで開催された人気コンテンツだったが、今回の『Ginza Edition』でひさびさの復活となる。

タイトル数は500点以上に及び、質・量ともに2015年以前とは段違い。その理由はいくつかあるが、印刷技術が進化し、個人作品を受け入れてくれる印刷屋さんが増えたことによって、出版社が作るものと大差ないクオリティーの本を作れるようになったことが大きいという。またその一方では、いかにも手作りといった感じのハンドメイドなアートブックも並んでいて、そのミックス感も「ZINE'S MATE SHOP」ならではの魅力。

なかには初日ですでに完売となった人気作品もあるそうで、これはSNSの浸透により、個人でも宣伝ができるようになったことが大きく、その本をめがけて訪れる人も増えたという。「ZINE'S MATE SHOP」からは、本をめぐる技術とコミュニケーションの進化、そして、変わることのないモノとしての本の息遣いが確かに感じられる。

「ZINE'S MATE SHOP」と同じB2では、週替わりで「EXHIBITIONS」も開催。イギリスのデザインユニットOK-RMと、アメリカ人フォトグラファーであるダニエル・シェアによるコラボレーションプロジェクト「Ex Nihilo」に始まり、河井美咲、ホンマタカシ、ミランダ・ジュライ、PUGMENTがそれぞれの視点で印刷物の魅力を伝えていく。B3には「EXHIBITIONS」をより楽しむための、作家ごとの「LIBRARY」も設置されていた。

ヨーロッパやアジアなど、多国籍な出展者も賑わうブース

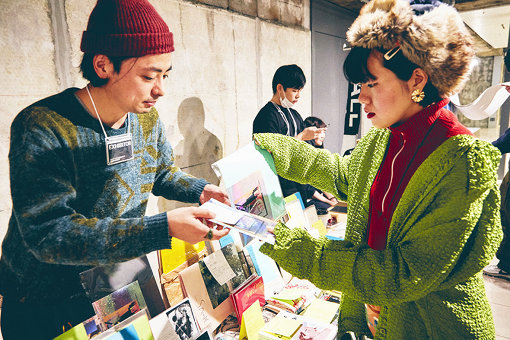

そして、やはり『TOKYO ART BOOK FAIR』といえば、国内外の出版社、ギャラリー、書店、アーティストが、それぞれのテーブルで来場者と直接コミュニケーションを取りながら、作品を販売する「EXHIBITOR BOOTH」が目玉となる。今回の『Ginza Edition』では、週ごとに25~30組の出展者が入れ替わり、会期中の5週末で合計約150組が参加。砂糖シヲリが属するチーム未完成は4月6日と7日に出展することが決まっている。

場内には様々なアートブックやZINE、それに紐づくアイテムがB2とB3の2フロアに渡って並び、出展者と来場者が、あるいは出展者同士も積極的にコミュニケーションを図っていたが、なかでも印象的だったのは、出展者が非常に多国籍であるということ。この日はイギリス、フランス、スウェーデンなど、ヨーロッパからの参加者も見られたが、韓国や台湾といったアジア圏からの参加者は特に目立っていた。

中島:僕がディレクターを務めるようになった2015年から、毎年ゲストカントリーを招いているんです。最初はスイス、2回目がブラジル、3回目の2017年がアジアで、中国、台湾、韓国、シンガポール、それぞれの国のブックフェアのキュレーターを招いて、各国の今の出版業界について話をしてもらいました。

近年はアジアのいろんな国でブックフェアがスタートしていて、上海では去年初めて開催されたんですけど、熱量がものすごかったです。

シヲリ:私はソウルと台湾とシンガポールに出展したことがあるんですけど、それぞれ特徴があって面白いですよね。ソウルのブックフェアは歴史が長いので、お客さんも多いし、クオリティーも高く、洗練されている印象です。韓国では印刷費が安いことも後押ししているのか、ポスターの専門店がオープンしたり、個人で運営する書店も増えているんです。台湾はイベントも作品も、アナログでちょっとレトロな雰囲気ですね。シンガポールのブックフェアはまだ始まったばかりですが、これから盛り上がっていきそうな熱量を感じました。

でも、どの国でもお客さんの雰囲気が似ていて、みんなおしゃれなんですよね。「この場所(アートブックフェア)で会う人」みたいな。作品のコンセプトもすぐ理解してもらえるし、感覚の近い人が世界中どこに行ってもいるんだと思えるのは、すごく面白いです。

インターネットの普及が、本の価値をより明確にした。若い世代の本への解釈がイベントを盛り上げる

「ZINE'S MATE SHOP」「EXHIBITIONS」「EXHIBITOR BOOTH」以外にも、開催期間中には様々なワークショップやトークイベント、サイン会などが行われ、Ginza Sony Park内の『Park Live』と連動した多彩な音楽プログラムも展開。

B3には「CURRY TRUCK」も常駐していて、期間中は10店舗以上のカレー屋さんが日替わりで出店し、その場でカレーを食べることができるというのは、まさに「公園」のイメージにぴったり。盛大な「祭典」というイメージの『TOKYO ART BOOK FAIR』とは異なる、より「日常」に近いアートとの出会いができるのが『TOKYO ART BOOK FAIR: Ginza Edition』だ。

中島:僕の世代からすると、本を読むことによって、時間も場所も超えられる感覚があったんですけど、今の若い世代はSNSがあって、簡単に時間も場所も超えられちゃう。でも本は物理的な制約があるから、自分のコミュニティーのなかで完結するものになっていて、自分たちの世代とは全然違う価値観を本に見出しているんだなと思います。

若い世代が本を再発見して、新しいアプローチをしていることは、『TOKYO ART BOOK FAIR』の盛り上がりの要因としてすごく大きい。例えば、インターネットが普及したことで、本の価値がより明確になって、2次元的なものが3次元になった。手に取って、ページをめくるっていう体験に紐づいたメディアなんだということを意識した上で、新しいものが作られていく。本の価値観がアップデートされて、それが今の時代のいろんな現象とフィットしたっていうのは大きいと思いますね。

シヲリ:『TOKYO ART BOOK FAIR: Ginza Edition』をきっかけに、『TOKYO ART BOOK FAIR』や、「Ginza Sony Park」を、よりたくさんの人に知ってもらえたらと思っています。私自身も、またここで新たな出会いがあると思うから……ワクワクが止まりません(笑)。本に苦手意識がある人にこそ来てほしいですね。絶対楽しいし、きっと価値観が変わると思いますよ。

- イベント情報

-

- 『TOKYO ART BOOK FAIR: Ginza Edition』

-

2019年3月8日(金)~4月14日(日)

会場:東京都 Ginza Sony Park 地下2階、3階

時間:10:00~20:00

料金:無料(一部有料イベント有)

- 番組情報

-

- TOKYO FM『TOKYO SOUNDS GOOD』

-

毎週金曜日 14:00~16:55放送

銀座・数寄屋橋交差点の「TOKYO FM | Ginza Sony Park Studio」から東京の「いい感じ」を公開生放送でお届けする3時間。いい感じな東京のサウンド、アート、カルチャーを発信!

- プロフィール

-

- 砂糖シヲリ (さとう しをり)

-

クリエイターごっこ集団、チーム未完成のリーダー。パンと書かれたZINE(冊子)やグッズを製作し、アジア中心に各国のアートブックフェアへの出展や、最近はCHAI、DJみそしるとMCごはんのMV制作、CINRA.NETの兄弟メディアShe isでは連載企画も担当。個人では、ミュージシャンのアートワークやMV制作、パンを使ったDJ、たまにバンドしたりサウナ入ったり、アートやアジアカルチャーイベントの企画制作などなど色々やってま~す。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-