東北の街・石巻に、『Reborn-Art Festival』が帰ってきた。音楽プロデューサーの小林武史らが実行委員長を務める異色の芸術祭は、企画発表当初こそ「音楽プロデューサーがアート?」といったさまざまな賛否にさらされたが、東日本大震災以降の課題にアート、音楽、食、暮らしのための実践を通じて向き合った真摯な作品・キュレーションは、多くの人々からポジティブな反応を持って迎えられた。

初開催から2年。震災から8年目を迎えた石巻で、同芸術祭はどんな2度目の「リボーン(再生・復興)」を目指そうとしているのだろうか? 8月3日よりオープンしているフェスティバルの地を訪ねた。

今年はエリアごとにキュレーターを立てる「マルチキュレーター制」を導入

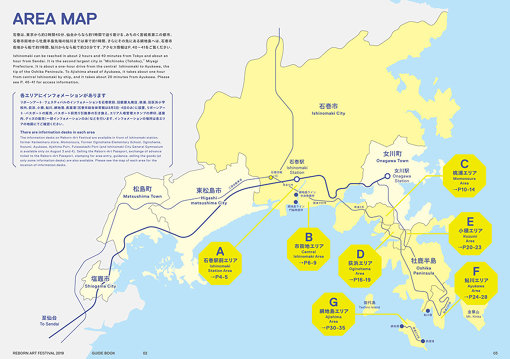

今回の『Reborn-Art Festival 2019』(以下、『RAF』)の特に大きな変更点は、地域ごとに複数のキュレーターを立てる「マルチキュレーター制」を導入した点だ。前回はワタリウム美術館の和多利恵津子と浩一がアートを、小林武史が音楽面のディレクションを担当する体制だったが、今回は両者も含めた7組が各地域を担当し、それぞれの個性が際立つかたちになった。事前に行われたプレスツアーではすべてのエリア・作品を観ることはかなわなかったが、印象に残ったものを抜粋しながら、紹介していこうと思う。

石巻駅前エリア(キュレーター:中沢新一)

街のターミナルである「石巻駅前エリア」を担当したのは、文化人類学者の中沢新一。彼は、シンガポール在住のアーティスト、ザイ・クーニンを中軸に据え、港町である石巻を遠い外海へと広げるようなイメージを試みた。

会場のひとつ、明治期に建てられた百貨店をリビルドした旧観慶丸商店の2階に靴を脱いで上がると、床いっぱいに水で満たされた茶碗が並んでいた。その水面には、鋭い眼差しをこちらに向ける無数の「眼」が浮かんでいる。

中沢:ザイ・クーニンの『茶碗の底の千の眼』は、たくさんの人たちから提供していただいたもの、津波に流されて持ち主がわからなくなったものなど、約1600個のお茶碗を使っています。ごはんをよそって食べるお茶碗は、人の生活に欠かせないもっとも日常的なもの。そして、水もまた重要なものです。これは私の解釈ですが、水は人の内面、人のあり方を意味しているように思っています。

中沢は、土木や建設などのハード面の復興に比べ、人々の心や暮らしといったソフト面の快復はけっして順調とは言えず、まだまだ「閉ざされている」のが現在の石巻ではないか、と語る。それを開いていくための手がかりとして、彼はシンガポール在住で海洋民にルーツを持つアーティストを招き、遠い海のむこうにあるもうひとつの港町シンガポールと石巻を結ぶことを願ったのだ。それは黒潮という海の道を介した、想像のネットワークと呼べるものだろう。

茶碗に浮かんだ眼を、ザイは「HOPE(希望)」と呼ぶ。謎めいた表現だが、人々の生活に使われた小さな器は、社会の不条理に閉ざされることのない未来の海路 / 回路へとつながっているのかもしれない。

市街地エリア(キュレーター:有馬かおる)

駅前から歩いて行ける「市街地エリア」をキュレーションするのは、アーティストの有馬かおる。石巻市内には漫画家・石ノ森章太郎の記念館やキャラクターのモニュメントがあり、有馬はこのエリアで「マンガとアート」が融合する展示を目指したと語る。そしてもうひとつ心がけたのが、現代美術のメインストリームにはいない若い作家たちの紹介だ。

有馬:前回の『RAF』に作家の1人として参加したあと、私は石巻に移住してアーティストや表現に関心を持つ人が集まる「石巻のキワマリ荘」をオープンしました。今回の展示の中心になっているのは、ここに集まった石巻在住の新進アーティストたち、そして東北から表現を発信している「山形藝術界隈」のメンバーです。特に前者は、まだまだ荒削りなところの多くあるスタートしたばかりの表現者です。しかし、だからこそ石巻に住んでいる人たちが抱いている本当の気持ちを見せてくれると信じて、一緒に展示を作ってきました。

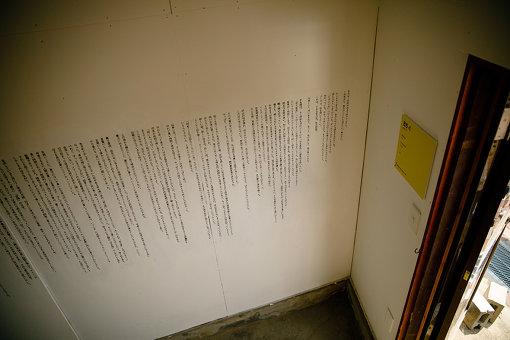

会場のひとつ「ART DRUG CENTER」では、Ammy、守章、鹿野颯斗、SoftRib、そして有馬も含めた5人の作家が出品している。有馬以外は石巻出身のアーティストで、震災以前 / 以降の生まれ育った故郷に対する個人的で複雑な気持ちを作品に投影している。

例えば、同センターの1階で文章と写真による展示を行うAmmyは、壁面に書かれたテキストのなかで「本当はこの街があまり好きではない。この街から、震災のことから逃げたい。離れたい。」という心情を吐露している。学校生活におけるスクールカースト。人間関係の近さと狭さがもたらす息苦しさ。10代~20代の多感な心は、大人になれば処理してしまえるようになるこういった苦しみに対して、剥き出しになってしまう。Ammyのテキストは、その切実さを思い出させてくれた。

これらの「若い」作品に対する先輩アーティストからの回答として、有馬は約20年前に描いた初期のドローイングなどを用いたインスタレーション『世界はやさしい、だからずっと片思いをしている。』を同じ空間に展示している。性や暴力への情動をそのまま描いた作品の無垢な凶暴さは、何事も炎上しがちな現在のSNS社会からすれば「不謹慎」「危険な奴」と嫌悪されるかもしれない代物だ。だが、自分のなかにある危うさを認め、表現というテーブルの上での対話を試みようとする有馬の愚直で率直な姿勢には、かつては子どもだった大人の1人である著者の心を、深く打つものがあった。震災に限らずやるせないことばかりのこの国で、有馬と若いアーティストたちが交わした、手探りの対話のための場(=キワマリ荘)があることが素直に嬉しい。

桃浦エリア(キュレーター:小林武史)

車で市街地を離れ、南東の牡鹿半島の付け根にある「桃浦エリア」へ向かおう。ここを担当したのは、『RAF』の発起人でもある小林武史だ。

小林:前回の『RAF』以来、この場所を訪れるたびに、「エネルギーが反射し合う、リビングスペースのような土地だ」と感じてきました。それを反映して、ここには宿泊施設である「もものうらビレッジ」や、農場「リボーンアート・ファーム」、昨年廃校になった旧荻浜小学校などが隣接する、多様な交流の起こる場所になりました。

カキ養殖の盛んな漁村である桃浦も、2011年の津波で大きな被害を受けたエリアだ。海のすぐ近くでは、数メートルはあろうかという防潮堤の建設が続いている。

ここで心惹かれたのはアーティストコレクティブSIDE COREによる『Lonely Museum of Wall Art』。略して「MoWA」。ニューヨークの有名な美術館「MoMA」をレペゼンした同作は、防潮堤という「壁」の上に突如として現れた仮設の美術館である。その内部では、国内外で発表された壁にまつわるアートや、それに関連するグラフィティや資料などが並んでいる。

建物から出て遠くに目をやると、防潮堤の工事を行う作業員たちの姿が見えた。公共事業としてのリアルな建築のすぐ隣で、秘密基地でも作るように遊びの場をこさえるアーティストたちの対比的な態度は、震災以降の空転し続ける日本の皮肉な縮図にも思えてくる。とはいえ、おとぎ話に出てくるイタズラ好きな小鬼や精霊のように、DIY遊びに夢中になるSIDE COREの軽やかさや自由さは、単純に見ていて心が踊る。楽しませたり、真っ正面に社会について語ったりするのとも違う方法で世界に風穴を通す、アート / アーティストのあり方を思い出させる出色の展示だった。

このエリアでは、パルコキノシタの作品『命は循環していて、命は神に送られて神は命を人に与える。我々の魂は永遠に続く』や、校舎全体を使って地元の人たちのパーソナルなストーリー / ヒストリーを伝える中﨑透の作品『Peach Beach, Summer School』、北海道の海岸に打ち棄てられた北朝鮮の船を移送・解体し、船型の祠を作った深澤孝史の『海をつなげる』などの力作が並ぶ。注目のエリアである。

小積エリア(キュレーター:豊嶋秀樹)

半島の真ん中あたりに位置する湾奥の「小積エリア」は、他とは少し異なる雰囲気を持った場所だ。駐車場を降りてしばらく歩くと、いくつかのプレハブと鹿の解体処理施設「フェルメント」が見えてくる。フェルメントには鹿猟師の小野寺望(Antler Crafts主宰)がほぼ毎日在留し、一緒に鹿猟に出るという愛犬の松吉ねーさんも人懐っこく迎えてくれる(小野寺さん曰く、「不動物には厳しいが、人には甘い」)。その風景は、まるで自然と共に暮らす人々の小さなコミューンビレッジのようだ。

このエリアをキュレーションしたクリエイターの豊嶋秀樹は言う。

豊嶋:ここは今回の『RAF』で初めて加わった新エリアです。小林さんからキュレーションの話をもらったときに最初に言われたのが「まず、猟師の小野寺さんに会ってほしい」という一言でした。その出会いが、このエリアのいまの雰囲気につながっているように思います。4つのプレハブでは、4人のアーティストの個展が行われています。写真家の津田直さんは鹿をテーマにした新作、美術家の淺井裕介さんは小積の泥土を使った泥絵を作ってくれました。

豊嶋:プレハブ小屋が並ぶ風景はそっけないものに見えるかもしれませんが、この風景は、まぎれもなく被災地の日常でもあるんです。そういった日常の暮らし、そしてそこに根付いている「この世とあの世を行き来すること」について考えながらキュレーションしました。

この仮住まいの集落と山の間には、志賀理江子による挑戦的な作品『Post humanism stress disorder』が展示されている。志賀は手の込んだセットを作り、非現実的な世界を写し撮る写真家として知られている。だが今回は、写真ではなく普段は公開されないセットの状態を作品として残すことに挑んだ。

白く立ち枯れした3本の樹木のまわりにはとんでもない量の真っ白な牡蠣の殻が堆積し、緑豊かな夏の村の一角を真っ白いモノトーンの世界に変えている。それはまるで、この世とあの世の境目のような景色だ。のどかな小さな村に、一点の染みのように現れた異界。穏やかな生活には、いつもどこかに「死」や「トラウマ / PTSD(志賀作品のタイトルの略称も、PTSDと読める)」の気配が潜んでいるのだ。

鮎川エリア(キュレーター:島袋道浩)

次に訪れた「鮎川エリア」は、今回の『RAF』で、筆者がもっとも深く感動した地域だ。キュレーターは、アーティストの島袋道浩。彼は、このエリアのテーマを「目をこらす 耳をすます」とした。

島袋:鮎川や牡鹿半島は、震災以降の街を作り直すなかで2回目の大きな変化の時期を迎えていると思っています。そんな状況で「なくしてはならないもの、残していくべきもの」を見つけてこれる作家を選びました。

出品作家は島袋も含めて5人。詩人の吉増剛造は、オープンから2か月間をエリア内の家屋(詩人の家)で生活し、そこを訪れる来訪者とともに寝起きし、詩を作って過ごす。また、ミュージシャンの青葉市子は家を改装したインスタレーション作品を展示し、そこで無料で配るアイスキャンデーは、食べ終えたアイスの棒を回収して後日作品にするという。これらの継続的な営為は、自らも地域の一住民として加わる行為とも言えそうだ。

集落から少し離れた、「コバルト荘」という国民宿舎があった場所を展示場所に選んだ島袋道浩の『白い道』も忘れがたい。コバルト荘が現役だった頃に使われていたという遊歩道の話を知り、草ぼうぼうの坂から道の痕跡を発見した彼は、草を刈り、道に3トンの白い小石を敷き詰めた長い遊歩道を復活させた。遊歩道の終着点では、美しい海の風景を望むことができ、その近くには鳥を呼びよせることができるバードコールが置いてある。目だけでなく、耳も愉しませようとする作家の機知が楽しい。

これは、あえてアートと呼ばなければ単なる改修工事に過ぎないようにも思える。だが、自然のなかに鮮やかに浮かび上がる美しい白い道は、かつてここが多くの人から愛された場所であったという記憶を地元の人に思い起こさせ、また同時に、はじめてこの地を訪れた旅人である私たちまでもが、その記憶を直感的に共有できる強度を持っている。単なる道の再生が、記憶の再生(リボーン)になり、ひいては記憶の新生(リバース)にもなるのだ。

島袋たちが目指した「目をこらす 耳をすます」とは、つまりこのようなことなのだ。復興の勢いと経過する時間の波に押されて忘れられそうになってしまっている物事について、「見よ、そして聞け」と訴えている。

集落の集会場のバルコニーに島袋がしつらえた見晴台に立つと、防潮堤建設が進む鮎川の様子がよく見える。「この風景を忘れてはならない」。そんな声が心に響いた気がした。

荻浜エリア(キュレーター:名和晃平)

次の目的地は「荻浜エリア」。ここには『RAF』を象徴する、名和晃平の鹿の彫刻『White Deer (Oshika)』が待っている。名和はこのエリアのキュレーションも担当している。

名和:前回の『RAF』以来、拠点となってきた浜にどんな作品を加えるべきか。そのことを真剣に考えてきました。

画家である村瀬恭子は自ら発見した洞窟に、太古の壁画を思わせるような、映像を使ったインスタレーションを設置し、あるいは名和は、また別の洞窟に、地の底から火花が吹き上がってくるような幻想的な作品を作った。

太陽の運行といった自然現象を作品にしてきた野村仁は、『Analenma-Slit : The Sun, Ishinomaki』を作り、自然本来の時間を来訪者に感じさせる。

野村:現代の社会では、太陽が昇り沈むのは当たり前のこととして理解されています。けれども、古代の人たちは太陽が空にあることを心から喜び、その大切さを身体で理解していました。世界の多くの民族が、冬至を祭りの日にしていますが、それは長い冬が終わり、太陽が再び軌道を上げていく冬至が再生の日であったからです。そんな古代の感覚を蘇らせたくて『Analenma』を設置しました。

海沿いの細い道をしばらく進むと、突然ぽっかりと現れるホワイトシェルビーチには、日常から切り離された不思議な時間が流れている。

網地島エリア(キュレーター:和多利恵津子、和多利浩一)

プレスツアーでは行くことがかなわなかったが、石巻駅市街地の港から約60分、鮎川港からは約20分船に乗ったところにあるのが、和多利恵津子と和多利浩一がキュレーターを務める「網地島エリア」。人口約400人のこの島には、コンビニもカフェもなければ、警察もいないが、「でも我々が失ったものがたくさんある」と浩一は言う。そんな島を、2人は「ネクスト・ユートピア」と捉えた。バリー・マッギー、フィリップ・パレノ、ロイス・ワインバーガー、浅野忠信、伊藤存+⻘木陵子、真鍋⼤度+神⾕之康研究室ら計13組の国内外アーティストによる21作品が島中に点在している。

「音楽」と「食」のプログラムも充実

アート、音楽、食と多彩な要素が協奏しあう『RAF』をたった1日の探訪で語り尽くすことはとてもできない。オープニングの8月3日と4日には石巻市総合体育館で櫻井和寿、宮本浩次、Salyu、青葉市子らが出演したイベント『転がる、詩』が開催されたが、来たる9月22日と23日には満島真之介、Salyu、コムアイ(水曜日のカンパネラ)らが参加するオペラ『四次元の賢治 -完結編-』が上演される。

荻浜では地元のおばあさんたちが作った土地の料理が楽しめるダイニング「はまさいさい」と、地元のシェフと週替わりで日本全国の人気レストランから来るシェフが協力しながら、地域の旬の食材を使った料理をふるまう「Reborn-Art DINING」もオープンしている。

「過去」と「未来」を想いながら、「現在」のスピードを緩める。それをできる場所が『Reborn-Art Festival』

歩き、観て、聴き、食べる。異なる感覚が刺激される総合的な体験こそが、2度目を迎えた『RAF』の目指す「いのちのてざわり」なのだろう。だが、「てざわり」とは決して安らぎや穏やかさだけをもたらすのではない。7組のキュレーターは、それぞれに震災から8年目を迎えた土地と人が抱え続ける、答えの出ない問題にも厳しく目を向けている。

2011年の震災からの8年という時間は、多くを復興させもするが、同時に記憶の忘却も促す。鮎川エリアを訪ねた際、出品作家の1人である野口里佳はこんな話をしていた。

野口:鮎川の人たちと話していると、みんな「かつての鮎川」と「未来の鮎川」について語るのですが、現在の話がほとんどないんです。それって、まるで現在が置き去りにされているようでした。でも、現在にも美しいもの、大事なものがある。鮎川にやって来て、私はそのことこそ撮りたいと思いました。

野口が被写体に選んだのは、下水の汲み取り作業をする人たちの仕事ぶりや下水溝だった。震災以降、下水のインフラが分断され続けている鮎川では、1日に10回近く汲み取りの作業をする必要がある。だから、この地域を歩いていると何度もバキュームカーに出くわしたりするのだが、その現在進行形の風景に、人々が目を向けることはあまりない。

忘れてしまいたい過去。向かいたい理想の未来。被災地の人々に限らず、この2つの引き裂かれたような感情は、いま日本に住む多くの人が共有しているもののように思う。そして、そのあいだの「現在」で恐ろしいスピードで変化する物事の速さに、私たちの心は追いついていない。だからこそ、せめて一瞬でも足を止めて考えたいのだ。『RAF』に流れる不思議な時間感覚は、その必要に応えるものなのかもしれない。

- イベント情報

-

- 『Reborn-Art Festival 2019』

-

2019年8月3日(土)~9月29日(日)

会場:宮城県 牡鹿半島、綱地島、石巻市街地、松島湾[ART]

参加作家:

島袋道浩

青葉市⼦

石川⻯一

野⼝里佳

吉増剛造

名和晃平

今村源

野村仁

村瀬恭子

WOW

淺井裕介

在本彌⽣+⼩野寺望

坂本⼤三郎+⼤久保裕子

志賀理江子

津田直

堀場由美子

有⾺かおる

Ammy

⼤槌秀樹

鹿野颯⽃

工藤玲那

後藤拓朗

是恒さくら

渋⾕剛史

シマワキユウ

白丸たくト

SoftRib

ちばふみ枝

富松篤

根本裕子

halken LLP

久松知子

古里裕美

ミシオ

守章

⻘木俊直

石巻劇場芸術協会

オザワミカ

たなか亜希夫

八重樫蓮

ヤグチユヅキ

浅野忠信

アラン

石毛健太

伊藤存+⻘木陵子

梅⽥哲也

⼩宮⿇吏奈

ジョン・ルーリー

バリー・マッギー

BIEN

フィリップ・パレノ

真鍋⼤度+神⾕之康研究室

持⽥敦⼦

ロイス・ワインバーガー

⼤崎映晋

ザイ・クーニン

中沢新一

⼭内光枝

アニッシュ・カプーア

草間彌生

久住有生

SIDE CORE

ジェローム・ワーグ

中﨑透

パルコキノシタ

深澤孝史

増田セバスチャン

松岡美緒

村田朋泰[MUSIC]

『四次元の賢治 -完結編-』

2019年9月22日(日)、23日(月・祝)

会場:宮城県 塩竈市 杉村惇美術館

脚本:中沢新一

原案:宮沢賢治

音楽:小林武史

出演:

満島真之介

Salyu

コムアイ(水曜⽇日のカンパネラ)

ヤマグチヒロコ

ほか

声、歌の出演:

太田光(爆笑問題)

櫻井和寿

青葉市子

安藤裕⼦

細野晴⾂

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-