(メイン画像:『Vocabulary of Solitude』(2014~2016年) / 個展『Ugo Rondinone: Vocabulary of solitude』ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館、ロッテルダム(オランダ) Photo: Stefan Altenburger / Courtesy of studio rondinone)

芸術祭のテーマ「Taming Y/Our Passion」のパラドックス

ためらいながらこの原稿を書いている。8月1日に開幕した「あいちトリエンナーレ2019」についての、アートとパフォーマンス作品の両方に触れる速報性のあるレポートとして、開催直後まではこんな書き出しで始めようと考えていた。

今年の『あいちトリエンナーレ』が掲げたテーマ「情の時代 Taming Y/Our Passion」の情とは、感情、情報、情け……といった多様な意味を含んでいるそうだが、そのことについてはすでに多くのメディアに掲載された津田大介芸術監督のインタビューや寄稿に詳しいので検索してほしい。

触れておきたいのは、英題である「Taming Y / Our Passion」の方だ。Passionとは「感情」のこと。その前にあるYourは、あなたを意味するだけでなく、私たち(Our)も包含している。

そしてTamingは「馴致すること、飼いならすこと」という意味だ。すなわち、「あなたたち / 私たちの感情を飼いならすこと」。これが、今回の『あいちトリエンナーレ』がまず訴えたかったことだろう。

事実、今日の社会において人々の感情は様々な事物によって飼いならされている。「飼いならす」を「コントロールされている」と言い換えたなら、より納得できるだろうか。

例えばTwitterやInstagramなどのSNS。個人の声が広く外界へと届くようになった反面、その内容になんらかの瑕疵があった場合、何百何千という顔の見えない誰かからの非難や中傷、抑圧する声が乱射的に返される危険性も普通にある。

そのような無差別な相互監視のネットワークを想像したとき、私たちは萎縮して声をあげることに慎重になってしまう。だからこそ、この2019年の今、この『あいちトリエンナーレ』が多様な「情」によって翻弄される人間と社会の諸相を示し、対話の可能性を開くことの意味がある。

……といったことを書きつつ、『あいちトリエンナーレ』で印象に残った出品作を紹介していこうかと思っていた矢先に届いたのが、8月3日夕方の『表現の不自由展・その後』の展示中止の一報である。SNSをチェックして、言葉を失った。『あいちトリエンナーレ』自体がTamingされてるじゃないか!

子供たちが演じ直す、衝撃的な少女監禁殺害事件。鑑賞者に複雑な葛藤を突きつける

『あいちトリエンナーレ』では、毎回アートだけでなく演劇、ダンスなどのパフォーマンスも招聘される。『表現の不自由展・その後』の展示中止が芸術祭側から発表された8月3日、筆者は取材のために計3本の作品をハシゴしていて、ミロ・ラウ(IIPM)+CAMPO『5つのやさしい小品』は、その2本目であった。

1990年代のベルギーで起きた少女監禁殺害事件を、子供たちが舞台上で演劇として再現するという内容で、犯人のマルク・デュトルーを成人男性が、それ以外の被害者、被害者の両親、犯人の父親、事件関係者らを子供たちが演じる。

実際にあった出来事を、ワークショップや稽古といった「上演未満」の設定を利用して再演する試みを「リエナクトメント」といい、先鋭的な現代演劇のシーンにおいて多くの作品が発表され、高い評価を受けている。一般的な演劇が観客に物語への没入をうながすのに対し、リエナクトメントはその性質上、物語の不全性や虚構性を強調することで観客の感情を揺るがす。

子供たちが自分と同じ年頃の被害者を演じる『5つのやさしい小品』では、犯人役と演出家を兼任する大人の俳優が子供の一人に「服を脱げるかい?」と促したりする瞬間のいびつな力関係と暗い想像力が、大人が大半を占める観客の倫理を動揺させる。非常に巧みに作られた同作に、筆者も含め多くの観客が熱烈な拍手を贈ったが、それがもしも「熱演した子供たち」への賛辞なのだとしたら、あまりにも皮肉だ。

演劇を通して、私たちは被害者の少女たちをもう一度殺しているのではないか? 匿名の観客として、インスタントに消費してるのではないか? 複雑な葛藤に、感情が引き裂かれる。

そんな作品を見終えて、飛び込んできたのが『表現の不自由展・その後』の中止だった。衝動的な感情がぶつかり合い、無差別殺人をほのめかす脅迫までが届いた末の突然の中止に、自分の感情はさらに引き裂かれた(その後、8月7日に威力業務妨害容疑で脅迫FAXを送った容疑者は逮捕された)。

歴史と感情の関わりを暴き、情報技術に翻弄される私たちの有様を写し出す

かなり強烈な作品の紹介から書き始めたが、今回の『あいちトリエンナーレ』の出品作の多くが『5つのやさしい小品』にも通じる相反した価値観、多義性をその内に有し、同時に作品の外の社会や世界の多面性を照射しようと試みている。

大半の出品作が集中する愛知芸術文化センターであれば、名古屋在住のラテン系外国人とのパーティーを通じて、在日外国人が内面化する「日本人っぽさ」を示す、 レジーナ・ホセ・ガリンドの映像作品『LA FIESTA』。

現在も毎年春に行われている防空演習で無人状態になる台湾市街地の様子を空撮した袁廣鳴(ユェン・グァンミン)の『日常演習』や、韓国人作家の母親がかつて北朝鮮の少年兵を目撃した(しかし、それは山のなかで遊ぶただの子供だった)というエピソードから着想したパク・チャンキョンの『チャイルド・ソルジャー』は、身近な観光地として親しまれる近隣国の、知られざる歴史の一面を垣間見せてくれる。

名古屋市美術館に足を向ければ、日本統治下の台湾で台湾の人々を「日本人化させる」ために作られた国民道場の映像から着想し、現在日本で学んでいるベトナムの若者たちに、その日本人化の身振りを真似させる藤井光の『無情』や、独自のセラピー治療を編み出し、儀式的なワークショップで人々を陶酔状態に向かわせるパスカレハンドロ(アレハンドロ・ホドロフスキー&パスカル・モンタンドン・ホドロフスキー)の映像作品が、依存と熱狂に対する一筋縄ではいかない人間の精神を伝えている。

いま挙げた作品が、歴史と感情の関わり、「感情」の動きをテーマにしているとすれば、以下の作品は「情報」を巡るものと言えるだろう。情報技術や科学技術の発展は、新たな知見を人々に与えつつも、翻弄する。

ヘザー・デューイ=ハグボーグの『Stranger Vision』は進化するDNA科学とプライバシーの強化に警鐘を鳴らす。作中では、路上に捨てられたタバコやガムに付着したDNAを解析することで、それらの人物の顔を3Dプリンターで「再現」してみせる。その顔が本当に本人に似ているかは明確に示されないが、この実証的な実験がポイ捨てする人間の行動を抑止する可能性はあるだろう。

また、いまだ一般には市販されていないという、DNAの痕跡を消去、曖昧化する試薬も示すことで、権力側と市民との不均衡な情報格差も仄めかしている。同じように、永田康祐の『Translation Zone』も情報技術によって進みつつある新しい政治的策動の検証を行うが、それを料理や言語を通じて行うシニカルさが楽しい。

これらが支配のシステムを暴くとすれば、監視システムの機構を逆手にとって、顔認証や歩容認証を混乱させようとする村山悟郎のインスタレーションや、ハーフやミックスと呼ばれる混血の人々の対話や協働から新しい「家族共同体」を模索する田中功起の『抽象・家族』は、既存の社会制度に介入するための、オルタナティブのハッキング行為のように見える。

イギリスのコメディグループ、モンティ・パイソンの人気ネタ『Silly Walks(バカ歩き)』を思わせる村山の歩行実験や、四角四面がスタンダードな美術館の展示室において、可動壁を中途半端に使う、絵画を見えづらく配置するなど、あえて誤用する田中の空間設計からは、アートの方法で現行の社会状況に抵抗しようとする意志を感じた。

あるいは、制度的なものへの直接的で個人的な介入という視点では、円頓寺エリアの葛宇路(グゥ・ユルー)の作品『葛宇路』が楽しい。北京市内の無名の道に自分と同じ名前の「葛宇路」と名付けた結果、やがてそれが正式な名称として郵便配送やネット上のマップで定着してしまい、政府やマスコミを巻き込んでの一大社会問題となっていく。土地の個人所有が認められていない中国ならではの騒動とも言えるが、たった一人のクリエイティブなイタズラ精神が社会を揺り動かした実例として、小さな勇気を与えてくれる(「葛宇路」の看板が撤去された後、中国政府は北京市内のすべての道に名前を付けることになったというのだから、人民の自由に対する国家の執念深さにも恐れ入る)。

事前に謳われた参加作家のジェンダー平等。会場でどう映ったか

会期前から話題だった『あいちトリエンナーレ』における出品作家のジェンダーバランスの平等は、実際の展示ではどのように現れていただろうか? 結論から言えば、男女といったジェンダーの違いを作品から感じることはほとんどなかった。

もちろん、日常生活で感じる性的な抑圧やハラスメントについての人々の意見をピンクや紫色などの紙に掲示していくモニカ・メイヤーの『The Clothesline』のように、当事者の声を可視化することが中軸になる作品はある。しかし、むしろそのストレートさが他の作品を理解するためのネットワークを結んでいくような有機性が感じられ、作品同士の呼応や対話を促していく印象を受けた。

あえてテーマではなく女性作家という区切りで紹介してしまうのだが、以下も強く印象に残った作品。メイヤーと同じく名古屋市美術館に出品する今津景や桝本佳子は、男性中心的なこれまでの美術史や陶芸界にバグを起こそうとするようで痛快だった。

また同館では、人工受精で生まれたというバックボーンを持つ青木美紅が、自分と同年に生まれたクローン羊のドリーと、脳性麻痺を理由に不妊手術を強制されそうになった女性を取材したインスタレーション『1996』を展示している。

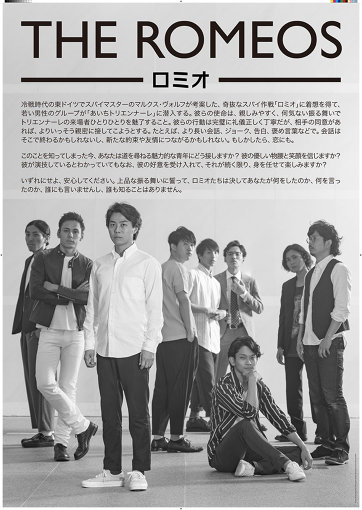

一風変わった作品を発表(?)しているのが、ドラ・ガルシア。東西冷戦下の東ドイツで考案された、容姿端麗な男性スパイが西側陣営で働く女性と恋愛関係になり機密情報を奪うというロミオ作戦に着想を受けた『ロミオ』は、会場内に複数名の男性(ロミオ)が放たれ、観客に親しく話しかけてくるというパフォーマンスだ。

「愛と仕事、どっちをとる?」という問いかけは、恋愛関係にある男女間のあるある話だが、この作品は分かち難い「愛」と「労働」の関係をユーモラスに訴えている。男女問わず、会場内で見知らぬ男性から優しく話しかけられたらご注意を!

アートとジャーナリズムはどう交われば、相乗効果を生むか

『表現の不自由展・その後』だけでなく、ジャーナリズムに関わる作品が多いのも今回の特徴だ。このことについて、開催前日に行われた記者会見で、津田芸術監督はこのように語っている。

津田:当初テーマとして考えていたのは「感情の時代」で、感情を扱うとすれば、差別の問題を現代的な課題として取り上げなければならないと思いました。(中略)ジャーナリストである自分としては、アートとジャーナリズムは近づくことで互いのレベルを上げるように思っています。

実際に『トリエンナーレ』の準備でも連携の機会は多く、アーティストに対して調査方法や探し物などで貢献できました。他方、アーティストのコミュニケーション能力の高さ、テーマを発展させる独創性からはジャーナリズムは多くのことを学べるでしょう。

アートとジャーナリズムの発展的融合という点で秀逸なのが、CIR(調査報道センター)だろう。1977年にアメリカで設立された非営利報道機関であるCIRは、組織内にジャーナリストやリサーチャー、アニメーターらが在籍し、取材内容をアニメーション作品や演劇などで発表する活動を行なっている。ストーリー性に優れたアニメーションは、新聞や書籍だけでは届かない層(若年層、貧困層など)への高い発信力を持っているという。

また、アーティストであると同時に、科学技術者、ジャーナリストでもあるジェームズ・ブライドルの『継ぎ目のない移行』も独特のアプローチを有した作品だ。CGで作られているのは、イギリスの入国審査、収容、国外退去に関わる施設の再現映像なのだが、一般の人間がここに足を踏み入れることは難しい。そこでブライドルは、中に入ったことのある人へのインタビューを頼りに、見ることのできない政治的な空間を可視化してみせる。

映画『シン・ゴジラ』の美術スタッフが、断片的な情報から官邸や政府施設の緻密なセットを完成させたというエピソードや、不法入国者の不審死が相次ぐも実態が明らかにされない入国管理センターなどを思い起こしながら筆者は作品を見ていたが、今となっては見ることのできない『表現の不自由展・その後』のことも脳裏をよぎる。

見えないもの / 見えないようになったものの多くには、常に政治の影がちらつく。ワリード・ベシュティの『FedEx』のシリーズは、ガラスケースを箱に詰め、FedEx便で国際輸送した作品で、作品の至るところに輸送の過程で生じた痛々しいヒビが入っている。これらの破損は国境を越えることの困難さを「輸送」のシステムに置き換えて伝えるものだが、これを移民や難民がこうむる身体的、精神的負荷の比喩として理解することもできる。

見えないものを見えるようにするだけでなく、別のものへと置き換えることで想像的に見てくる物事がある。これも、アートによるジャーナリズム的アプローチの一つと言えるだろう。

『幸福の追求』の死の舞踏が、芸術と文化の未来を暗示する

『表現の不自由展・その後』の顛末から顔を背けるようにして出品作の紹介を続けてきたが、やはり冒頭の話題に話を戻さなければならない。8月3日夕方に展示中止が決定され、同日の閉館後には報道に向けた津田芸術監督による記者会見が行われたのは周知の通りだ。私はというと、クローズした『不自由展』の展示室を外から見た後、茫然自失のまま次のパフォーマンス作品の会場に向かった。

カフカの小説『失踪者(アメリカ)』を参照している、ネイチャー・シアター・オブ・オクラホマ(オクラホマ自然劇場)というふざけた名前の劇団と、スロベニア唯一のコンテンポラリーダンスカンパニー、エンクナップグループが共同制作した『幸福の追求』は、物語の筋が見えないまま始まった。

西部劇風の酒場に、カウボーイや酒場の女給といった古めかしいかっこうをした俳優たちが、ほぼ支離滅裂な会話と乱闘と色恋沙汰を断続的に繰り返す。それ自体は滑稽なのだが、筋の見えない展開はどことなく居心地が悪い。

しかし、やがてこれが、ある前衛的なコンテンポラリーダンスのカンパニーの物語であることがわかり、名声と成功に目のくらんだ演出家の独断と、麻薬的効果を持つ(という劇中設定の)某エナジードリンクの力を借りて、NATO軍による空爆が続くイラク、バグダッドへの海外公演に出発するところになると、がぜん面白くなる。実際、客席も大いに沸いた。

これはある種の芸術(家)残酷物語なのだ。名声と芸術的霊性を求めて戦地へと赴き、一瞬は成功を確信するが、ドローン群の一斉掃射によってカンパニーメンバーは重傷を負い、ほうほうの体でアメリカへと帰還する。

新自由主義がアートにも押し寄せ、強力なスポンサー(大企業あるいは国家)を得て、なりふり構わずとにかく成功を得ることが生き残りのための至上命題となりつつあるこの業界だが、そこに真の自由はない。選択を誤った『幸福の追求』のカンパニーが繰り出す渾身のダンスを、コミュニケーション不能のドローン(新たな経済システムの隠喩であるだろう)はいっさい理解を示すことなく、無慈悲に銃弾を撃ち込んで殺戮する。

昨年5月に突然報道された、アート市場活性化事業を謳う「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」構想の政府案は、これまで美術館、博物館が蓄積してきた社会的役割を、「経済効果」のみを尺度にして測り直そうとする暴力的なものだったが、『幸福の追求』の死の舞踏は、その先の芸術と文化の未来を暗示しているかもしれない。

『東京オリンピック』を終えた2020年以降、例えば横浜ではカジノと文化施設(劇場や美術館など)を併せ持つIR(統合型リゾート)の計画がさらに進む見通しだ。新自由主義が芸術を呑み込むばかりでなく、むしろ芸術の側が、望んで経済格差の助長や社会的弱者への攻撃に加担する未来は、そう遠くはない。

失われてしまった当初のキュレーションの希望と願い

悪夢的な未来に瀕しながら、どこまでもふざけ倒して踊りまくる『幸福の追求』のバカバカしい狂騒は、それが過激であればあるほど、観客の心を冷静にさせる効用もある。踊ることで得られる主観的な感情の爆発と、踊らないことで得られる客観的な理性。大切なのはそのバランスだ。

ギリシャ悲劇は古代の人々の愚かしい失敗を演劇で示すことで、現在の市民社会の成熟を確認するための場でもあったそうだ。もちろんそこで言う「成熟した市民社会」が特権的な男性強者のみによるものであり、女性や奴隷には開かれていなかったことは批判的に意識されるべきで、結局のところギリシャ悲劇も「市民感情を操作する装置」でしかないのだが……ともあれ、アートにはそのような感情と理性の調停をもたらす作用がある。

そう考えれば『表現の不自由展・その後』に展示されていた数多の「検閲」の事例を、観客たちは自らを省みるための手がかりとして見ることもできたはずなのだ。そこには、思想の異なる他者の群れである「私たち」と「あなたたち」の手で「情の時代」を調停する、「Taming Y/Our Passion」の技法が隠されている。

『あいちトリエンナーレ』のキュレーションには、そんな希望と願いも込められていたように筆者は思う。結果として、偏った政治的主張と暴力、その余波によって同展からは本来の姿が失われてしまったが。

まだまだ触れたい作品は多い。豊田市美術館近くの旧豊田東高等学校のプールの床を豪快に切り抜いて、『2001年宇宙の旅』のモノリスのように直立させた高嶺格の『反歌:見上げたる 空を悲しもその色に 染まり果てにき 我ならぬまで』。

豊田市内に点在する小田原のどかの近代彫刻を再考するいくつかの展示や、旧料理旅館・喜楽亭で歴史の忘却と幽霊を題材にしたホー・ツーニェンの長編映像作品『旅館アポリア』は、機会をあらためて再訪したいと考えている。

現状をポジティブな状況と捉え、私たちができること

『表現の不自由展・その後』の中止を受け、いちはやく8月6日に展示の取り下げを正式表明していたパク・チャンキョンとイム・ミヌクの2作家に続いて、同月14日、タニア・ブルゲラら9作家とキュレーターのペドロ・レイエスが『表現の不自由展・その後』が再開されるまでの展示中止を表明した(その後、日本人作家の数名が複数のオルタナティブなアートスペースを立ち上げるなどの動きを見せた)。

厳しい政治状況に長く置かれた南米圏の作家たちが多く名前を連ねていることに、アーティストとしての連帯、守るべき普遍的な自由への強い意志を感じるが、この新たな展開が『あいちトリエンナーレ』に波乱をもたらすことは必至だろう。

だが、同月12日に緊急開催された津田大介芸術監督とアーティストたちとのディスカッションのなかで、タニア・ブルゲラはこうスピーチしている。

ブルゲラ:私たち(筆者註:『あいちトリエンナーレ』に関わったアーティスト、キュレーター、スタッフら全員)はいろんなことに恐れすぎてはいけません。このような状況では、オーディエンス、メディア、愛知県民……あらゆる人たちに対してどう対応すればよいかわからず恐れてしまいます。しかし、恐れすぎてはいけない。

実際に私たちもストレスを抱えている状況ですが、ペドロ(・レイエス)が言ったように、これはとてもポジティブな状況でもあると思います。日本の政治文化状況に対して、何か新しいものを打ち出すきっかけにもなる。それは『トリエンナーレ』という限定的な状況を超えた、大きなアプローチにもなると考えています。

こういったときにいつも私が考えるのは「戦略はあればあるほどいい」ということ。作品を取り下げる作家がいていいし、別のアクションをしてもいい。応答がバラバラであることを恐れてはならないのです。コミュニケーションが適切に行われば、私たちの行う行動の一つひとつから、その意図を伝えることができるはずです。

私たち日本人は、協働するときも、何かに反対するときも、周囲の空気を読み、暴力性をはらむ全員一致か、活動の曖昧な空中分解に落着してしまうことがしばしばだ。けれども、向かいたい未来が共有できるならば、それぞれが発する応答の声は多彩で豊かであるべきだ。

それは『あいちトリエンナーレ』の正常化に限らなくてもいい。トリエンナーレ閉幕後も表現の自由を守っていくこと。意見の異なる者同士が公正に議論を行える場を堅守すること。そしてもちろん、どんな状況下であっても理不尽な攻撃に抵抗する勇気を持って、戦うこと。芸術祭という言葉の内に託された「祭り」とは、そもそもそのような多声的な人間のあり方が許容される場であるのだから。

さて、最後に触れておきたいのは、『表現の不自由展・その後』に対する(事実上の)検閲への抗議として、作品を取り下げる表明を出したイム・ミヌクの作品だ。といっても今回の出品作『ニュースの終焉』ではなく、以前日本でも公開されたことのある過去作『国際呼び出し周波数』。以下は、大阪で行われた巡回展を担当したキュレーターからのコメント。

主義主張に関係なく歌える、歌詞のない、みんなのための歌。楽譜は展示場で持ち帰り自由にさせてくれた。今こそだ。

世界中の持たざるものが連帯するための、素朴で美しい歌。消滅した場所や追放された人々に敬意を表し、もしもあなたが一人で歌うときも「私たちは一緒に歌う」という信念を必要とする歌。楽譜や演奏の様子はこのサイト(外部リンク)から見られる。そう、今こそだ。

- イベント情報

-

- 『あいちトリエンナーレ2019』

-

2019年8月1日(木)~10月14日(月・祝)

会場:愛知県 名古屋 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、豊田市美術館ほか

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-