ZINEを通してフォントの魅力を学生たちが紹介する

ZINEは、個人単位の創作や表現活動を可能にしてくれる、紙のメディアだ。個人が紙面作りに挑戦しやすくなったことで、近年はデザインやアートを仕事にする人以外もフォントを扱うようになった。このようにZINEなどのメディアを通して「伝えたいことを伝える」ために、文字そのものが持つ表現力を知る必要がある。

文字を特徴付けるフォントの奥深い世界に、関心を強く寄せる学生も数多くいる。現在モリサワが主催する「FONT SWITCH PROJECT」では、そんな文字に興味がある学生を集めた「モリパス部」を結成。2019年6月から「Moji no ZINE」というフォントの魅力を伝えるためのZINEを制作している。

第4期となる2019年度のモリパス部メンバーは、美大生、美術系専門学生だけでなく、一般大学生も参加。総勢35名が8チームに分かれ、過去2回の部会で「フォントの作り方」「フォントの使い方が巧みなクリエイター」「フォントを使った表現」「フォント自体の歴史や特徴」という4つの視点から深掘りしたいことを選び、各チームテーマを深めながらZINEの制作を進めてきた。

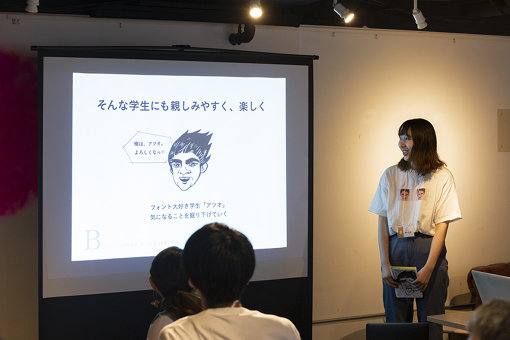

そして2019年8月1日、国分寺にある美大生のための放課後活動拠点「D-LAND LOUNGE」にて第3回部会を開催。ZINEの最終発表が行われた。

メンバーの所属校はバラバラだが、第4期からは部会のプログラムにグループ作業が組み込まれ、対面での作業時間が設けられた。そのため、わずかな期間でまとまりのあるチームになっているようだ。

キャラクターを作ったり、文字を擬人化させたり。フォントを巡る、さまざまな企画

第1回目の部会で各チームが打ち出した「読者に伝えたいこと」は下記の通り。

「フォントのウロコの面白さを伝えたい」

「フォントが秘める温度を伝えたい」

「読むのではなく、見る文字の魅力に気づいてほしい」

「フォントの機能性とデザイン性を意識する人を増やしたい」

「街で見かけるフォントの魅力を表現したい」

「文字遊びでフォントの楽しさを伝えたい」

「フォントをアートとして紹介したい」

「文字の細部を深掘りしたい」

ここから読者により伝えるために、紙面の企画やデザインを組み立てていった。いくつかのチームの発表をご紹介しよう。

「フォントの作り方」という視点から掘り下げるのは、Bチーム。「フォントを作るプロの熱意と凄さを伝えたい」という思いから、フォント熱溢れる「熱男」というキャラクターを打ち立て、フォントを作る人々の話をユニークに、テンポよく紹介する内容となった。

「フォントの使い方が巧みなクリエイター」に注目し、企画を立てたCチームは、アートディレクター・デザイナーとして活躍する服部一成にインタビューを行った。「文字は情報だけでなく、印象や雰囲気を伝えられるもの。そんなデザインとしての文字の魅力や可能性を知ってもらいたい」と、紙面構成に工夫を凝らしながら、「見る文字」ならぬ「魅る文字」を作るデザイナーの話や作品例を紹介した。

「フォントを使った表現」という視点から掘り下げたGチームは、メンバー各自がフォントを使った装丁デザインを行ない、グラフィカルに文字を扱った。「フォントが持つオーラを生かして小説が持つ世界観を表現しました」と、文字による表現の可能性を追求していた。

Eチームは「フォント自体の歴史や特徴」という視点から派生し、「もし、文字が話し始めたら?」というテーマからフォントを擬人化。フォント同士がチャットで会話することによって、フォントが持つキャラクター性を引き立たせる内容となった。「前回の部会が4日前だったんですが、読者にフォントの個性がより伝わるように内容を変更しました。デザインも大幅に変えて、手にとって読みやすいように、折る方法やレイアウトも工夫しました」と、短期間で集中し、納得できる仕上がりになったようだ。

言葉が時代に変わるように、フォントも学生が使うことで自由に変化するかもしれない

「伝えたいこと」がより伝わるように、紙面デザインや製本方法を見直し、大幅にブラッシュアップしたチームが多く見られた今回の部会。4つの視点から派生してテーマを掘り下げ、そこから各チームの企画が磨かれたことで、個性が光るZINEが生まれた。最後にゲストのアートディレクター・デザイナーのカイシトモヤ、モリパス部顧問らからの総評が行われる。

文字のレイアウトや組み方に未熟な点があるとしつつも、「フォントをデザインするモリサワ側の視点ではなく、使う側からの視点で作られているのが新鮮でいいなと思いました。学生らしい純粋な眼差しで文字の文脈を捉えることが、新しい文化を作っていく。これからの文字文化の発展に可能性を感じました」とカイシ。

さらに「文字好きはそれぞれが思想を持っていて、正しい方法論に沿って文字を扱わなければいけないといった、厳しい考えの人もいる」とする一方で、「言葉の正しい意味が時代によって変わってくるように、文字の使い方が正しいかどうかという基準も変わってくるもの。歴史を踏まえつつも、自由にフォントを扱うことの面白さや、好奇心から広がる創造性を大切にしてほしい」と述べた。

モリパス部顧問である橋爪明代、須田茉利江も、「皆さんここまで頑張って作ってくれましたが、このZINEのターゲットである学生に対して、何を伝えたいのか?というところに、一度立ち戻るのも大切です。読者の視点に立って、ブラッシュアップしていきましょう」「同じ学生に向けたZINEでも、全くフォントについて興味がなかった人も手に取りやすいもの、少し知っている人が興味をもつようなもの、色々あったと思います。ターゲットを細かく設定し、使う言葉や表現を工夫してみてください」とコメントを残した。

講評後は各チームが入稿用データの完成に向けて、最終調整を行なった。現役デザイナーのスタッフによる指導のもと、講評で指摘された文字組やフォントの大きさ、レイアウトなどのデザイン面の修正を行い、美しく見えるように微調整を行なっていく。さらに読み物として誤字脱字がないことも大切。入稿に向けた最終チェックのため、読み合わせを行うチームもあった。

各チームのプロトタイプを見ると、短期間でも十分にコミュニケーションを取り、メンバーの能力を活かしながら、ある程度納得できる形にもっていけたという自信が伺える。

部会の翌日には9月29日の発表会に向けて、製本を行うという。さらに周囲の人にZINEを配りフィードバックをもらい、講評とは違う一般読者の意見をもらうことも課題とされた。完成版が見られる、「Moji no ZINE」発行に期待が高まる。

- イベント情報

-

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-