沖縄本島北部、「やんばる」と呼ばれる地域で2017年から毎年開催されている『やんばるアートフェスティバル』。1月に始まったその第4回『やんばるアートフェスティバル 2020-2021 山原知新』が、2月21日に閉幕した。

コロナ禍で多くの催しが中止・延期されるなか、実施に踏み切った同芸術祭。アーティストが事前調査に訪れられないなどの困難があったが、エキシビション部門のディレクターを務めた金島隆弘は、この状況を「逆にポジティブに捉えてみよう」と考えたという。

最終日には、同じくコロナ危機に向き合った『ヨコハマトリエンナーレ2020』や『札幌国際芸術祭2020』の関係者を招いたオンライントークも開催。現在の芸術祭の工夫、今後の展望などが語られた。本記事では、『やんばるアートフェスティバル』で展示された作品と、同トークの模様をレポートする。

『やんばるアートフェスティバル』の展示作品を一挙紹介

那覇空港から沖縄自動車道でおよそ1時間半。『やんばるアートフェスティバル 2020-2021 山原知新』(以下『YAF』)のメイン会場は、大宜味村の街なかの、海沿いの旧塩屋小学校にある。

鑑賞者は、中庭を囲んでコの字型につながる渡り廊下を歩きながら、各教室に設置された作品を見ていく。たとえば、イラストレーターの寺本愛は、一時期鹿児島の離島に住まいを移した経験から感じたという、揺れ動く身体の輪郭と島の海岸線への関心に基づく平面作品を発表した。衣服の強調や文字情報の導入、そして、合わせて展示された大量の習作とも連続する線の表現からは、自身の境界をかたちづくるものへの意識が感じられる。

過去にも『YAF』に参加経験のあるパフォーマンスユニットの「ウサギニンゲン」は、地元の子どもたちから「おきなわ」にまつわる物語を募集。戦禍を経て祖父の代から小学校に残る大樹についての物語をもとに、映像と音、光と影による印象的な空間を作り上げた。

北海道白老町を拠点にする「飛生アートコミュニティー」は、これまでアイヌ文化を対象に行なってきた、地域の伝承や歴史のリサーチを表現につなげる「シㇽキオ・プロジェクト」を、今回は塩屋エリアで実施した。「シㇽキオ」とは、アイヌ語で「模様のついた」を意味する。会場には、塩屋湾で古くから続く祭り「ウンガミ」について、地元住民との交流やヒアリングを通して調査し、制作したテキスタイルなどが展示された。

『YAF』の総合ディレクターを務める仲程長治の『空紗美羅 -クーシャビラ-』も、同じく工芸的な要素を持つ作品。八重山の言葉で「継ぎ接ぎ」を指す題名通り、展示室にはやんばるの神話をもとにした写真とともに、地元の工房による色鮮やかな蚊帳が置かれた。

旧塩屋小学校でとくに印象的だったのは、家庭科室に展示されていた丹羽優太の作品だ。この部屋は2018年の『YAF』で、中国人アーティストの孫遜が「居酒屋」をテーマに展示を行った場所。この展示にスタッフとして参加し、その後、北京に留学した丹羽は、今回、孫遜や京都の寺の住職らと協働した大きな画讃の作品を発表した。絵に描かれた動物には、虎と狼のような大きな脅威の前に、狸や狐は放っておこうという、コロナ禍に向けた教訓が潜む。

広い体育館では、海を望む窓を背にしたステージ上に、尾竹隆一郎と福本健一郎(OTAFUKU STUDIO)の絵画や彫刻が並ぶ。

ほかにも、内覧会時に行われたライブペインティングで完成した、DOPPELとCOSMIC LABの巨大な平面作品の展示や、絵画作品や地元作家による食器などのクラフトの販売が行われており、作品展示だけでない鑑賞者と芸術を近づける取り組みが見られた。

『YAF』の会期終了後も、やんばるの広範囲に点在するいくつかの作品は、展示が続けられる。リゾートホテルのカヌチャリゾートでは、テクノロジーへの妄信を戒め、災厄のなかでサバイブする姿勢を示した椿昇や、土地のゴミを素材として制作された淀川テクニックの屋外作品が設置されている。後者の作品は、オキナワ マリオット リゾート&スパのレストランのバルコニーでも見ることができる。

そうしたなか、ひときわ異質な空気を放っていたのが、国頭村の辺土名商店街エリアだ。西野達は、かつて医院や売店として使われ、現在廃屋となっている建物を白く塗り、モニュメント化。建物の細部を完全に消し去ることで、かえって人々の記憶を刺激する空間を構築した。

ストリートで活動するアートコレクティブ「SIDE CORE」は、居抜きの店舗跡地に、小さな出版物であるZINEを集めながら全国を回るSTANGや、沖縄とスケボーカルチャーに縁のあるKINJO、タトゥーアーティストユニット「security blanket」らの作品を展示。アメリカの若者文化であるストリートカルチャーと、沖縄との深い関係を提示した。

来場が難しいことを逆手に、どれだけ現地の状況を面白く伝えられるか

会場を回っている限りでは、穏やかな空気が流れていたように見える『YAF』だが、コロナ禍下での開催には当然のことながら不安があったという。エキシビション部門のディレクターを務めた金島隆弘は、「コロナ禍での開催をネガティブに捉える方法は山ほどありますが、逆にポジティブに考えてみようと舵を切り替えた」と話す。

金島:従来の『YAF』は、まず参加アーティストに現地に訪れてもらい、土地や空気を直に感じてもらうなかで、アーティストが現地で取り組んでみたいこと、とくに既存の現代アートのシステムや文脈から離れ、自身が普段の生活のなかで実験してみたいことが実現できる機会を設けるという視点で開催を続けてきました。しかし、今年は事前調査のための来島が難しかったこともあり、いままでやんばるに来ていただいたアーティストを中心に、過去3回の開催を振り返りながら未来を志向するプログラムの検討を行いました。

地元の子どもとの交流をもとにした「ウサギニンゲン」や、過去の出品作家である孫遜らと協働した丹羽優太の作品、また、自身も漆を素材にした作品を制作し、今回は沖縄独自の装飾技術「堆錦」の施された漆器をテーマとした染谷聡の作品も、こうした方針と関係するものだという。「もともとやんばるは、沖縄のなかでも足を運びにくい場所。来場が難しいことを逆手に取り、どれだけ現地の様子や面白く展開された作品を伝えられるかを考えました」。

いわば、遠さや新しさよりも、身近な関係性を深めたかたちだが、この方針は具体的な客層にも現れた。事務局によると、従来、県外や海外の観客は30%ほどだったのに対して、今回は観客の95%を県内の人々が占めた。実際に会場では、近年の芸術祭でよく目にする、大量の観光客が訪れることの非日常性や祝祭性よりも、地元の日常と地続きの、のんびりとした空気が流れていたのが印象的だった。

コロナ禍の芸術祭、中止か開催か? 中止しオンラインを拡充する価値と、実施の決断

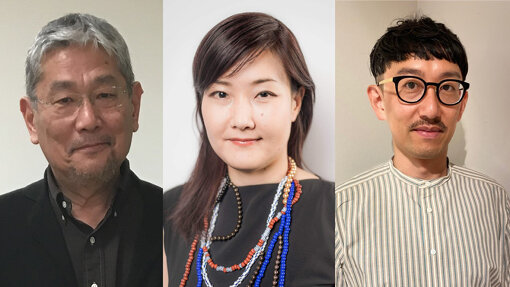

最終日の2月21日には、先の金島に加えて、『札幌国際芸術祭2020』(以下『SIAF』)で企画ディレクター / 統括ディレクターを務めた天野太郎、『ヨコハマトリエンナーレ2020』(以下『ヨコトリ』)で企画統括を務めた横浜美術館主任学芸員の木村絵理子が参加し、会期冒頭に『YAF』の会場で行われる予定だったものの延期となっていたスペシャルトーク 『コロナ時代、ポストコロナにおける芸術祭のゆくえ』がオンラインで開催された。

2020年の『SIAF』は、天野のほか、もう1人の企画ディレクターにキュレーターのアグニエシュカ・クビツカ=ジェドシェツカを、コミュニケーションデザインディレクターにアートトランスレーターの田村かのこを迎えた体制で、同年12月から開催予定だった。

新型コロナウイルス感染症の影響により、7月には開催中止を発表。この決定について天野は、被害が可視化されやすく、「回復」というゴールが設定しやすかった東日本大震災のときの経験と比較して、コロナ禍では店舗の廃業などがあるものの、相対的に被害が目に見えにくいことを指摘。「街の風景は変わらないけれど、その背後でダメージを受けている人々がいる環境では、実施することは難しいと判断しました」と語った。

他方、『SIAF』では中止決定後、「特別編」としてオンラインの活動を拡充。参加作家のインタビューや特別プログラムを積極的に配信するほか、『SIAF2020マトリクス』として、作品のコンセプトから抽出したキーワードをもとに、『SIAF』をオンライン上に構築するプログラムなどを展開した。こうした臨機応変な試みは、展示企画者と並列に、広報や観客とのコミュニケーションの担当者を置いた、その斬新な組織体制の成果でもあるだろう。

天野:こうした方法は、おそらく国内外でも初の試みだろうと思います。事務局総出でやり切ったチームワークは感動的でもありました。何よりもそのことが嬉しいですし、そこにアーティストも積極的に参入してくれました。ある意味で、歴史に残る試みだったと思っています。そのことは誇りでもあります。

かたや『ヨコトリ』は、2020年7月に会期をスタート。コロナ禍のなかの実現の背後には、もともと昨夏に予定されていた『東京オリンピック・パラリンピック』のため、準備を早くから進めていたこともあったといい、「偶然や巡り合わせによるとことが大きい」と木村は話す。

その会場の模様は、CINRA.NETの記事でも複数回にわたって紹介した(参考記事:「コムアイ×ドミニク・チェン ヨコトリで考える孤立と共生の感覚」「Licaxxxとなみちえが『ヨコトリ』を通して向き合う「毒的」なもの」「能町みね子が『ヨコトリ』で考えた、わからない物事との対峙」)。木村は、今回の実施から「展示が求められていることをあらためて感じた」とし、次のように語った。

木村:昨年の緊急事態宣言時には、本当にさまざまな社会的活動が制限されたので、実体のある作品が空間で放つ情報量があらためて実感されたのだと思います。入場に人数制限を設けたことで、会場内が従来よりゆったりしていたこともあってか、鑑賞者がとても長い時間滞在されていたのが印象的でした。

また、参加作家が喜んでくれたのはもちろん、そのほかの美術関係者からも、「横浜がやっているから」というのが各々の展覧会を開くうえでの合言葉のようになっていると聞いたのは、嬉しい反応の1つでした。

今後、公的な資金が立ち行かなくなるのは自明。そのとき、どう芸術祭を継続していくのか

トークでは、実空間における展示の有無に関わらず、この間の芸術祭運営などを通じて、オンラインという場の活用に可能性を感じたという意見が多くあった。

たとえば『YAF』では、実空間の展示と並行して、旧塩屋小学校と辺土名商店街の2会場の様子を「3Dインスタレーションビュー」としてオンラインに公開。沖縄を訪れることができない観客にも、展示を仮想的に味わえる機会を提供した。

これについて金島は、「オンラインの広がりを考えさせられた。デジタル技術の活用の議論は以前からあったが、技術だけが先導し観客が付いてこれなかった。それがコロナ禍で後押しされたような感覚があります」と語った。

鑑賞体験のオンライン化は議論の分かれるところだが、一方、その恩恵をよりわかりやすく感じられる分野には、アーティストトークやシンポジウムなどのイベントがある。木村は、「これまでは現場に集まらないといけないという先入観あったが、移動の時間や距離を気にせずに開催できることができるのはオンラインの利点。ゲストも世界中から参加することができますし、潜在的な観客に届けることにもつながる」と指摘。

実際、受け手の視点に立っても、さまざまな事情で会場を訪れることができない人が多いなか、オンラインによって知の共有が広く図られることの可能性は大きいだろう。

また、そこには視聴者の反応が残るというメリットもある。天野は『SIAF』のオンライン配信に対して視聴者からさまざまな反応があったことに触れ、「現場のアンケートだけだとわからないリアルな声が多く寄せられ、残ったことの意味は大きい」と話した。

一方、コロナ以後の芸術祭に関しては、公的資金の先細りについての懸念も聞かれた。天野は、最近ニューヨークのメトロポリタン美術館がコレクションの売却を検討していることが報じられたことを挙げ、「国内でも今後、公的な資金が立ち行かなくなるのは自明。そのとき、どのように芸術祭を継続していくのかというスキームが必要になってくる」とする。

これについて金島は、民間主導の『YAF』では、経済的な自立が従来からのテーマだったと話す。たとえば先に触れたクラフトやアート作品の販売も、そうした意識の表れの1つだ。

金島:沖縄のアーティストは、作品を「作って見せる」だけではなく、より現実的に「売って生活する」という意識が強いように感じます。今回は、コロナでほかの施設が閉まったこともあり、これまで以上に地元の人とアーティストの交流も多かった。

アーティストが作業していると、地元の人が差し入れしてくれたりして、アートにしかできないことがあると感じた。その光景はとてもリアルで、ある種の技術が生きる糧となることを感じさせてくれました。

ほかにもこの日のトークでは、行政に限らない幅広い地域の関係者との関係の構築の重要性や、オンライン化と表裏一体の「アーカイブ」の技術的な課題など、さまざまな観点から現在の芸術祭についての議論が交わされた。いつもとは異なる運営が求められた『YAF』の経験も含め、こうしたやりとりに次の時代の芸術祭を考えるヒントがあるはずだ。

最後に、トークを終えた登壇者の3人に、コロナ禍を含め、今後ますますシュリンクしていくことが予想される日本の社会で、芸術祭に求められる姿勢をメールで尋ねた。この困難な時代に、それぞれの場所で芸術祭に向き合った3人は、トークでの対話を経て、いまどんなことを感じているのか? その声をお届けして、この記事を終えたいと思う。

天野:芸術の歴史を振り返ると、パンデミックに限らず、戦争、政治的弾圧、自然災害など過酷な経験を人類はしてきましたが、その活動は途絶えることはありませんでした。つまり個人的には、どのような事態でも、アーティスト側についてはそれほど心配はしていません。

むしろ、受容側の環境については配慮すべきです。日本も、世界でも稀に見る貧富の差が露わになった社会を抱えています。

そうしたなかでは、あらゆる環境にある人も楽しめるモデルを作るべき。そのためには、芸術祭のみならず美術館などの運営も公的資金のみで頼る時代を抜本的に見直し、別のスキームにシフトすべきだと思います。

木村:コロナ以前、展覧会や芸術祭には、たくさんの人が楽しめる最大公約数的な表現が好まれる傾向も見られたと思います。しかし、そもそも現代アートや芸術祭は、つねに実験性や新しい表現を推進するためのプラットフォームでした。

現在、Black Lives Matterや男女格差の問題など、世界中で平等をめぐる議論が巻き起こっています。これもまた、最大公約数的な集団だけに有利な社会を作るのではなく、多様な価値観を多様なまま存在することを認めようという動きだと思います。

芸術表現も同じで、「国際展や芸術祭ってこうだ」とか「こうあるべき」といった類型化ではなく、いろんな土地で、それぞれ異なるタイプの芸術祭が開かれていて、「私にはこれが合っている」と言えるものが誰でも1つは見つけられるような、多様性がより強く求められるようになると思います。

金島:先行きが見通せず不透明で、不安な空気が漂う一方、突然、形骸化した既存のシステムが新しく置き換えられ、その変化に消化不良になりながらも、そこから次の新しい可能性を見出さなければならない、そんな時代であると感じています。

人材がいない、予算が足りないと社会やシステムのせいにするのは簡単ですが、逆に凝り固まったシステムや既存のルールに囚われず、より柔軟に発想しながらプロジェクトを実現することもできる時代なのかもしれません。変化はチャンスと捉え、美術のさまざまな可能性に開いていきながら、それぞれの地域で、より個性溢れる芸術祭が生まれていくと良いと思っています。

- イベント情報

-

- 『やんばるアートフェスティバル 2020-2021 山原知新』

-

2021年1月23日(土)~2月21日(日)

会場:沖縄県 沖縄本島北部地域

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-