企画展『推し活!展―エンパクコレクションからみる推し文化』が早稲田大学演劇博物館2階の企画展示室で開催されている。

演劇・映像の専門博物館として、約100万点の資料を所蔵する早稲田大学演劇博物館。普段は役者など舞台を「つくる側」に焦点をあてた展示が多かったが、今回の企画展ではこれまで紹介されてこなかった「推す側」に注目。

「集める」「共有する」「捧げる」「支える」の4つに分類し、江戸時代に市民から熱狂的な人気を集めた歌舞伎など、日本の「推し活」文化を紐解いている。アンケートで集まった推しへの愛や「推し活」への思いをまとめたパネルも見ものだ。

4月24日からスタートし、8月6日まで開催される同企画展の様子をレポートする。(※5月3日〜5日は休館。開館情報は公式サイトに掲載されている)

いまの推し活と強いつながりを感じる「集める」セクション

展示室に入ってすぐの場所にある「集める」セクション。江戸時代に歌舞伎役者のブロマイド・舞台写真の役割を果たした浮世絵や、浮世絵を店頭で販売する様子を描いた錦絵(にしきえ)、大正期以降に出現したブロマイドなどが展示されている。

江戸時代に歌舞伎のグッズとしてつくられたうちわも展示。ファンがうちわを手作りするための浮世絵キットなども存在しており、江戸時代と現在の推し活が根底でつながっている様子が感じられる。

八代目団十郎の死を悼む『死絵』。悲しむファンの様子が描かれている。

推しをとおしたコミュニケーションの歴史を感じる「共有する」セクション

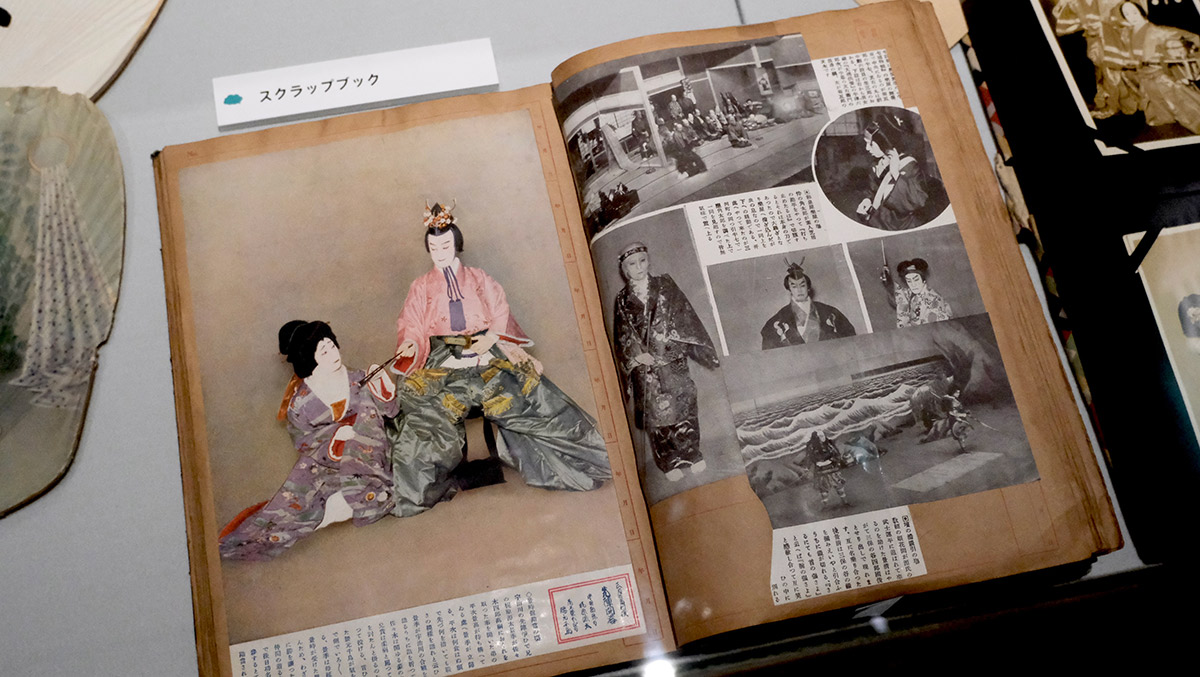

集める」に続く「共有する」セクションでは、歌舞伎の観劇集団「贔屓連」や宝塚歌劇団などに関する資料を展示。芝居の裏側を見せる本や三代目中村歌右衛門のファンについて論評した本などが並ぶ。

なかでも目立つのは、全国宝塚会によってファン目線でつくられた雑誌『宝塚ふぁん』。ファン同士の対談に加えて良いファン・悪いファンについての特集などもあり、当時から推しをとおしたファン同士のつながりが盛んだったことを感じる。

そのほか、『男はつらいよ』の寅さんファンクラブや、十五代目片岡仁左衛門と坂東玉三郎のファン集団であるT&T応援団に関する資料も展示。SNSがない時代にも全国規模でファン同士のつながりがあったことがわかる。

推しへの深い愛に満ちた「捧げる」セクション

「捧げる」セクションでは、ファンが演者に贈った手紙や人形などを展示。

興味深いのが、森繁久彌にファンが贈った大小さまざまな手作り人形だ。これらの人形は森繁から演劇博物館に寄贈されたもので、今回の企画展が初公開となる。

人形が着ている服はミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』で森繁が900回以上演じたテヴィエの衣装。ひとつひとつがファンによる手作りで、当時の「推し」への愛情表現の形を感じる。

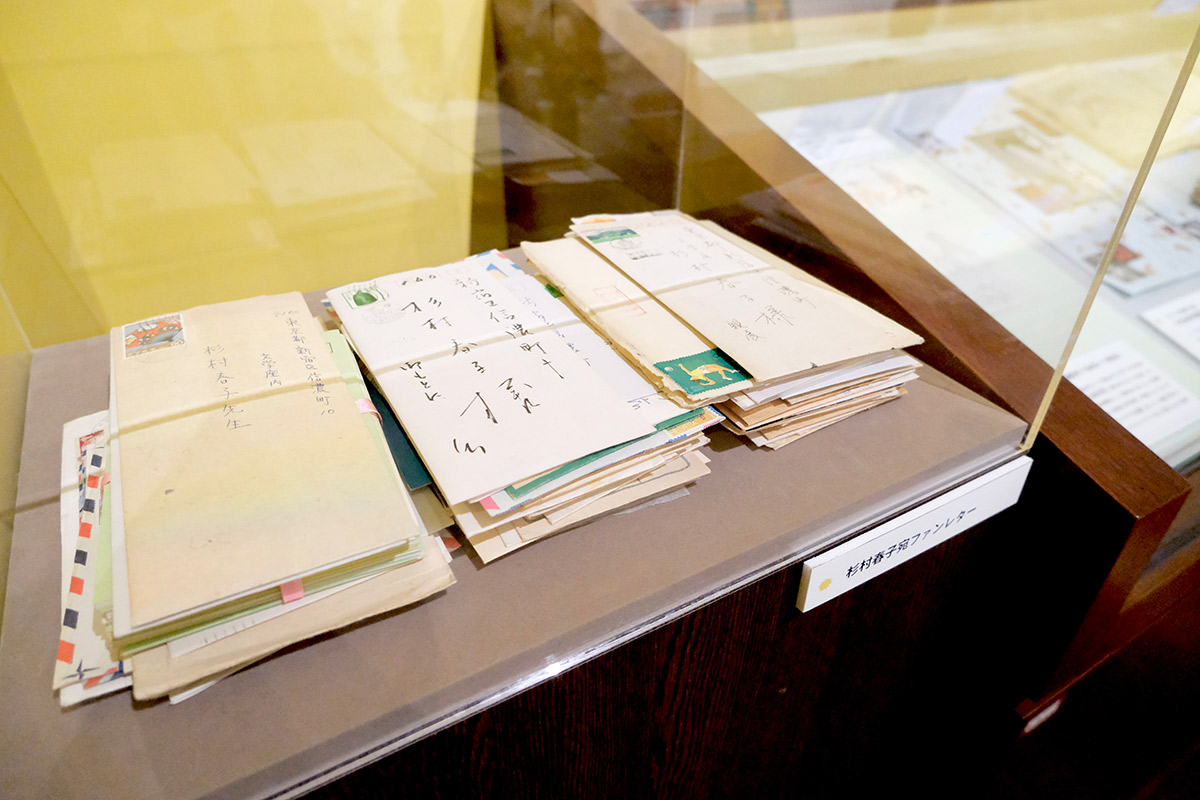

新劇を代表する杉村春子に贈られた絵やファンレターも展示。烏亭焉馬が「推し」の五代目團十郎を中心に書き、現在では日本最古のまとまった演劇史として研究にも使用されている『花江都歌舞妓年代記』なども紹介されている。

推しを金銭的に支援する「支える」セクション

『支える』セクションでは、シェイクスピアとパトロンに関する展示や歌舞伎の「贔屓連」など、時代や地域を超えてさまざまな形で演劇文化を支えた人々に関する資料を紹介。

シェイクスピア関連では生誕記念祭のパンフレットや、グローブ座の再建を陰で支えた日本人の山路ふみ子に対するお礼の品、現地で販売されているシェイクスピアダックなどが展示されている。

そのほか、江戸時代の歌舞伎で顔見世興行の際に贔屓連の人々が被った帽子、江戸川乱歩の「推し」で交流もあったという十七代目中村勘三郎を、江戸川乱歩自身が撮影した映像などが紹介されている。

出口付近には、森律子の「生人形」を展示。生人形は幕末期から流行したもので、展示されているものはファンから森律子に贈られたものだという。

「推し活のいま」を形に残す#推しコレ

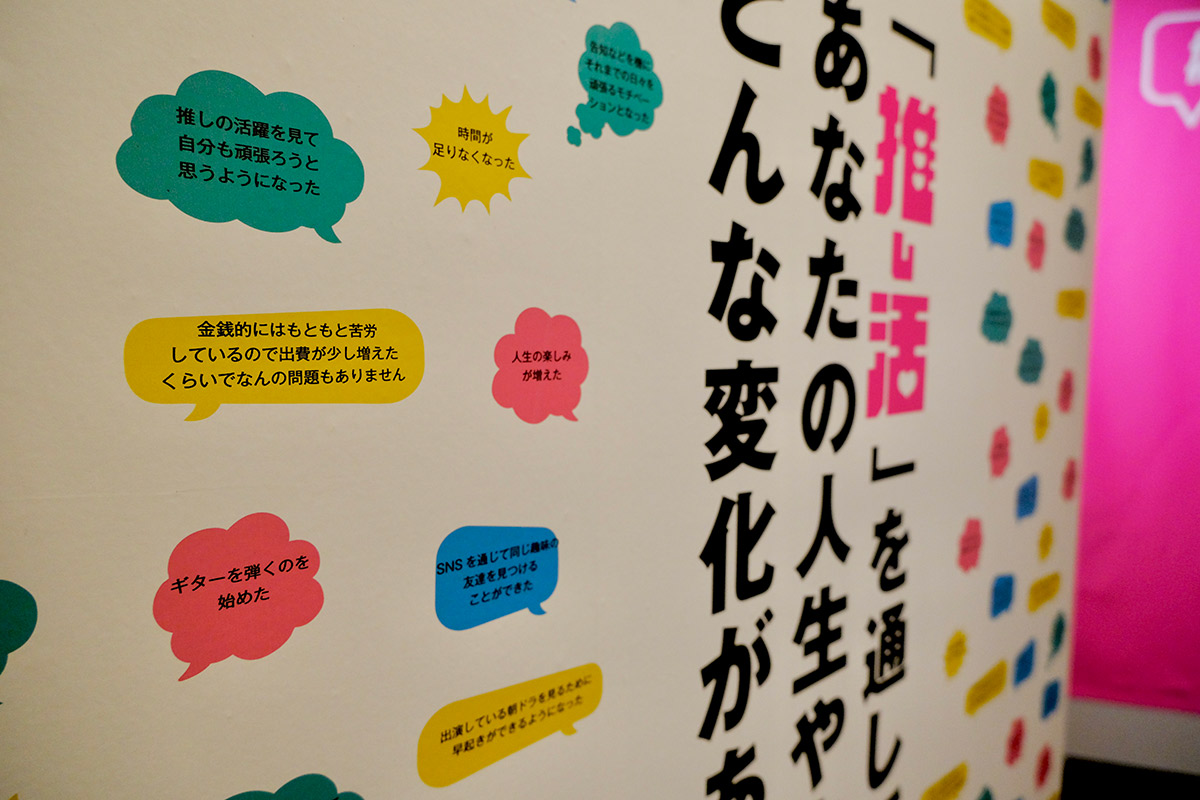

同演劇博物館では1月から、ネット上にあふれる推し活を意図的に記録するため、Twitterやホームページで「推し活」に関するアンケートを実施。回答をまとめたパネルが展示されている。

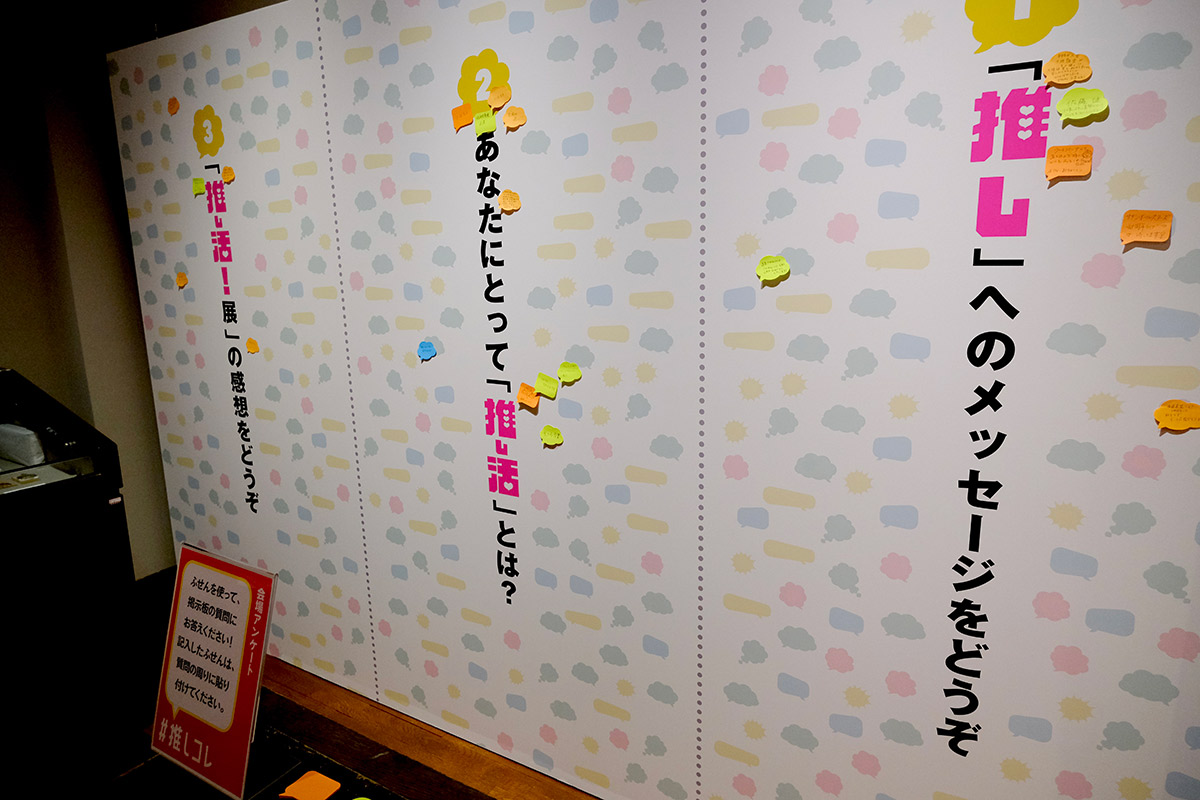

質問項目は「あなたの推しは誰ですか?」「あなたにとって推し活とは?」「推し活を通してあなたの人生や生活にどんな変化がありましたか?」などで、ひとつひとつの回答をじっくり見たくなる。来場者が推しについて想いを綴ることができるスペースも用意されている。

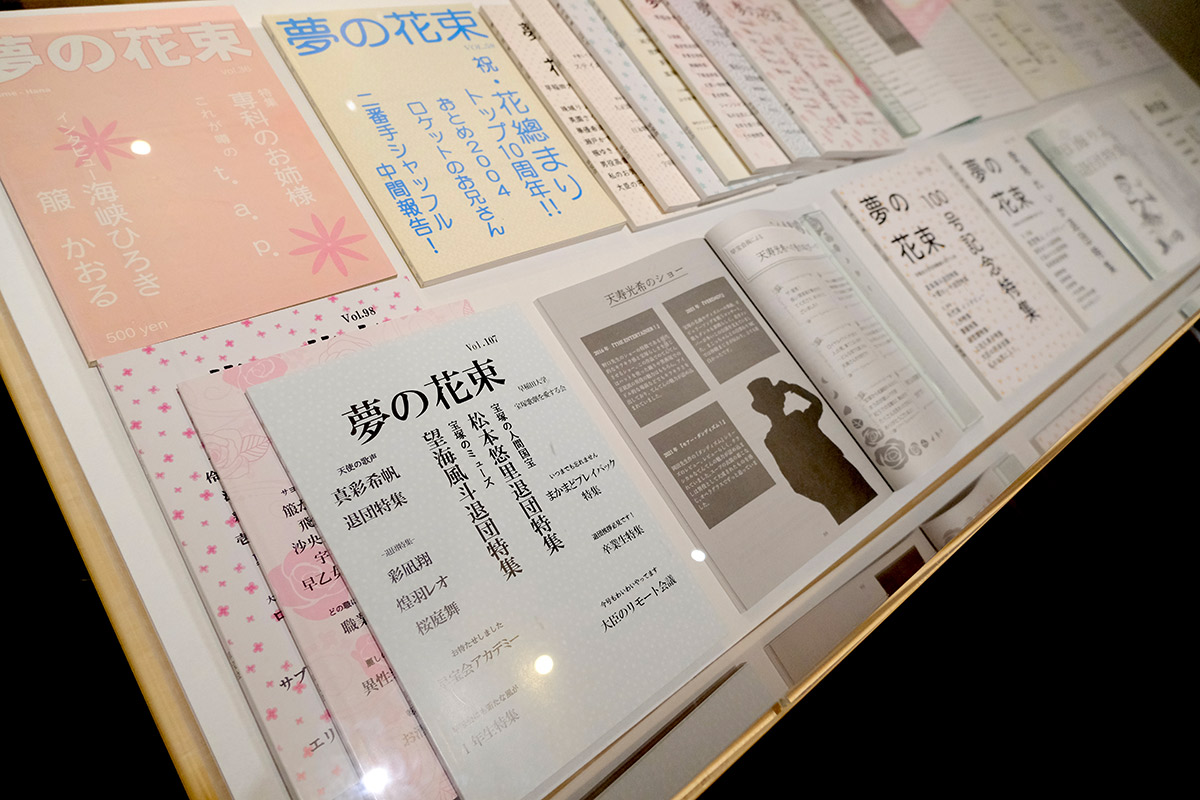

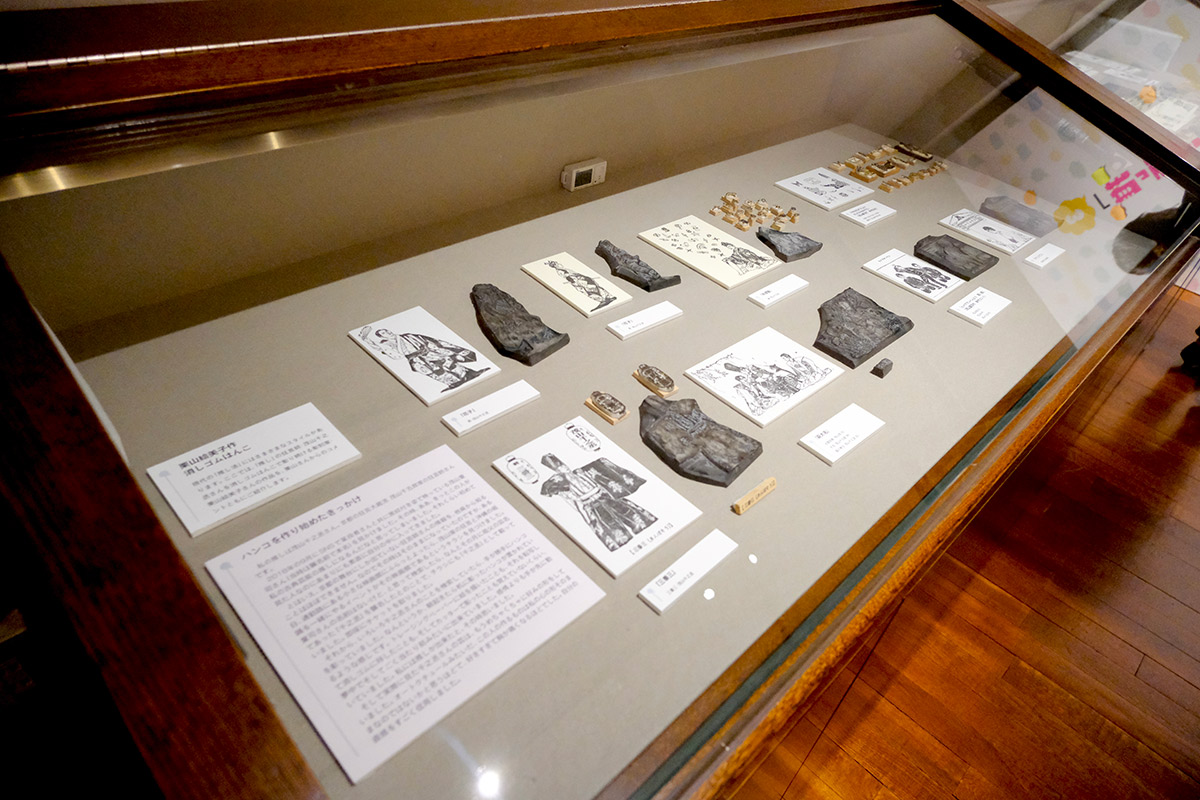

そのほか、同会場では今の推し活の形として早稲田大学の公認サークル「宝塚歌劇を愛する会」の雑誌『夢の花束』や、枕慈童(まくら・じどう)に関する消しゴムはんこ作品、ミュージカル版『刀剣乱舞』の映像も展示・公開されている。

「誰かを推す」姿を見ることで感じる人間の普遍的な姿

江戸時代の歌舞伎やシェイクスピアの演劇は一見いまの推し文化とは遠いものに感じるが、当時の人々の「推し活」は想像以上に我々との共通点が多い。

過去から現在まで人々の推し活の形を記録した同展は、自分の「推し」や「推し活」そのものを見つめ直す機会になりそうだ。

『推し活!展―エンパクコレクションからみる推し文化』は8月6日まで開催中。

館内にはフォトスポットも設置。自分の推しのアクリルスタンドやぬいぐるみとも写真が撮れる。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-