20世紀写真史の巨星、エドワード・スタイケン。芸術写真から商業写真へ自らのスタイルを移行していった彼に対する評価は、当時も今も賛否両論だ。93年という人生の中で70年近い日々を写真に捧げ、なりふり構わずその可能性を探り続けたスタイケン。芸術写真を志した弟子時代、航空偵察写真にのめり込んだ陸軍写真班時代、商業写真にどっぷりと浸かった『VOGUE』『Vanity Fair』の主任写真家時代――。さらに晩年はニューヨーク近代美術館の写真部長としても活躍している。ジャンルの壁など気にもせずに、颯爽と写真界を闊歩した姿が目に浮かぶようだ。

今展覧会は、スタイケンが商業写真の世界に身を置いた1923年〜1937年に焦点を当てている。アーティスト、モデル、デザイナーとして多方面で活動する酒井景都さんは、ちょうどスタイケンが活躍しはじめた1920年代のファッションに以前から憧れがあったそう。当時のファッションにも注目しながら、スタイケンが走り抜けた15年間を辿ってもらった。

芸術至上主義の師匠と決裂した青年時代。

入口で私たちを出迎えてくれたのは、スタイケンその人でした。1929年に撮られたセルフポートレートには、当時50歳のスタイケンが微笑んでいます。

酒井:撮影機材に囲まれて、すごく自然な写真ですね。なんだかはにかんでいるみたい。

優しい表情でスタイケンを見つめる酒井さん。巨匠らしからぬリラックスしたポートレートに、展示を観る前の緊張が和らぎます。

酒井景都

振り返ると、ロダンのポートレートが飾られています。これはスタイケンが23歳のときに撮影した写真。今展覧会ではスタイケンが44〜58歳にかけて撮影した商業写真を主に紹介していますが、それ以前の20代、30代はどんな写真を撮っていたのでしょう? 駆け足で振り返ってみましょう。

幼少時代をアメリカ中西部の小都市ミルウォーキーで過ごしたスタイケンは、16歳でカメラを手にし、同時に絵画にも目覚めました。21歳でパリに遊学すると、パリとニューヨークを行き来しながら、写真と絵画の両方で芸術を目指します。写真の方では、ニューヨークで出会った巨匠アルフレッド・スティーグリッツに認められ、一番弟子として可愛がられていました。一方、絵画は個展で絵が売れるなど順調にも思えましたが、やがて訪れるキュビズムの時代に感性が合わず、諦めてしまいます。その頃、第一次世界大戦が勃発。戦争に直面したスタイケンは、芸術至上主義の師スティーグリッツとも意見が対立し決別。自ら陸軍を志願し、飛行機から地上を撮る航空偵察写真にのめり込んでいきます……。20代、30代だけでも充分にドラマティックな人生を生きてきたのです。

『アール・デコふうの大判スカーフをまとうタマリス』1925年 ゼラチン・シルバー・プリント ©1925 Condé Nast Publications

酒井:どんどんと視野が広がっていった人なんですね! 普通、アーティストって、一つの世界にのめり込んで周りが見えなくなるケースが多いと思うんです。そうではなく、あらゆるジャンルの写真に目を向けて、歳を重ねるごとにスタイルが広がっていったスタイケンは珍しい人だと思う。

スターたちを写したポートレートの撮影現場を想像してみる。

陸軍を辞めた後、しばらく自宅に引きこもり、「第二の修行時代」を過ごすスタイケン。階調表現のテクニックを突き詰めるべく、白いカップ&ソーサーを階調違いで1,000枚以上撮り続けたといいます。その後、心機一転、ニューヨークに飛び、大手出版社コンデ・ナストの編集長フランク・クラウニンシールドへ手紙を出します。すると事態は急展開! コンデ・ナスト社が発行する雑誌『VOGUE』と『Vanity Fair』の主任写真家として、華々しく商業写真の世界にデビューすることになりました。今展覧会の第一部は、そこから始まります。

酒井:この頃のファッションが大好きなんです! 年代ごとにファッション史をまとめた本が実家にあって、昔からよく眺めていました。中でもお気に入りだったのが1920年代で、スタイケンの写真は、まさに私の中の20年代のイメージにぴったり。短い髪の毛、深くかぶった帽子、赤い口紅、憂いを帯びた女の人の表情……。20年代のファッションは女性を魅力的に見せる力があると思う。うっとりします。

『キャロ姉妹のドレスを着た女優ドリス・ケニヨン』1923年 ゼラチン・シルバー・プリント ©1923 Condé Nast Publications

この頃のスタイケンは、それまでの『VOGUE』や『Vanity Fair』のイメージを守りつつ、新しい表現を模索しながら仕事をしていました。『キャロ姉妹のドレスを着た女優ドリス・ケニヨン』(1923年)は特にそれを感じる1枚。甘い眼差しでカメラを見つめる女優、可憐なドレス、華やかなインテリア……と少し古めかしい印象がある一方で、スタイケンらしいシャープで独創的な表現が生まれているのが見てとれます。しかしこの頃の代表作と言えば、やはり大女優グロリア・スワンソンのポートレートでしょう。

酒井:力強い眼ですね。彼女ほどの大女優をレースで覆ってしまうなんてすごく大胆だけど、それが逆に魅力を引き立てている気がします。ピンと張ったレースもすごくきれい。今ならこの表現はPhotoshopのレイヤーで処理するのかもしれないけど、当時はきっとこのレースを左右で引っ張る人がいたんでしょうね。撮影現場を想像しながら観ると面白いです(笑)。

スタイケンのポートレイトの中では最も有名な作品ですが、不思議なことに何も詳細がわかっていないといいます。

酒井:スタイケンがピカソやロダンと知り合いで、同じ時代を生きていたというのが全然ピンと来ないんです。しかも、ピカソより年上だったなんて……。そんなに昔の人には思えなくて、今の感覚にすごく近いものを感じます。

ミステリアスな眼差しを覗き込むようにして、しばらくこの作品を眺めていた酒井さん。20年代初期の空気感を味わいながら、続いて第二展示室へ向かいます。

- 次のページへ

「どんなに気難しいスターでも、最後は僕が勝つよ」

「どんなに気難しいスターでも、最後は僕が勝つよ」

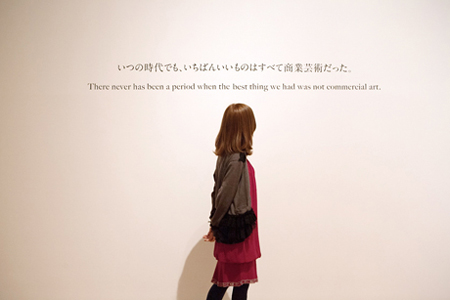

第二展示室は、スタイケンがより自分らしい表現を確立した時代。壁にはスタイケンのこんな言葉が刻まれています。

「いつの時代でも、いちばんいいものはすべて商業芸術だった」

これは、義弟で国民的詩人だったカール・サンドバーグが執筆した伝記『写真家スタイケン』に掲載されました。

酒井:すごく挑発的だけど、かっこいいと思います。でも、この発言は物議を醸し出したのでは?(笑)

酒井さんの言う通り、この発言は芸術よりの写真家たちを憤怒させました。飛ぶ鳥を落とす勢いのスタイケンですが、ハリウッドでは映画産業が盛り上がり、スターの撮影にハリウッドへ行く機会も増えました。この頃に撮影されたスタイケンの代表作でもあるグレタ・ガルボのポートレートは、映画撮影の合間を縫って、ほんの5分で撮ったと言われています。

酒井:5分しかないのにこのポーズをさせたのがすごいですね! きっと、シチュエーションを作るのがすごく上手だったんでしょうね……。

印象的なポーズには裏話があります。映画撮影がうまく進まず、イライラした様子で現れたグレタ・ガルボは、スタイケンが用意した椅子に跨るようにしてどかっと座ったといいます。何度かシャッターを切ったもののピンと来ないスタイケンは、閃いて「その映画用のふわふわした髪をどうにかしてもらえませんか?」とお願いします。「あ、これ?」と言ってグレタ・ガルボが髪に手を伸ばした瞬間を収めたのが、この写真。スタイケンは「どんなに気難しいスターでも、最後は僕が勝つよ」と言っていたとか!

少し不満気な表情の、面長の美女が時代のミューズ。

酒井:スタイケンのファッション写真は、ビーズやレースのディテールの質感がすごくきれいに出ていますね。アクセサリーの輝きも上品で、きれい。ベルベットのような生地も、光沢の有るドレスも、ちゃんと質感が伝わってきます。

ファッションの精緻な描写も、スタイケンの写真の見どころの一つ。当時は、ファッション写真は夢を見させるものと考えられていて、リアルな描写などもってのほかでした。

- プロフィール

-

- 酒井景都

-

アーティスト、モデル、デザイナー。1982年生まれ。イギリスアンティークショップを営む両親のもとで育つ。1996年に雑誌『OLIVE』(マガジンハウス)でモデルデビュー。2002年に自身のブランド「Made in COLKINIKHA」を立ち上げる。中田ヤスタカ氏とコラボレーションした「COLTEMONIKHA」も話題になる。2012年春に人気ブランド「fur fur」とのコラボレーションブランド「K and Kate」をスタートする。昨年好評だった初個展 「neoteny girl」を京都prinzにて5/3(金)〜5/12(日)開催予定。主な著書に『Cahier Romantique 酒井景都のロマンティックノート』(マーブルトロン)や『酒井景都のかわいいウェディングバイブル』(パイインターナショナル)がある。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-