アートのアウトプットは、これまで絵画や彫刻などの既存フォーマットを使用し、そしてギャラリーの真っ白な空間に飾られることがつねだった。だがそんな「当たり前」も、このたびのパンデミックによって大きく揺らいだ。

不要不急のレッテルを貼られ、フィジカルなイベントが必須とされてきた多くの文化芸術産業は苦境に追い込まれたけれど、その反面、状況を打開しようとするさまざまなフロンティア精神を持ったプロジェクトを生んだ、ともいえる。

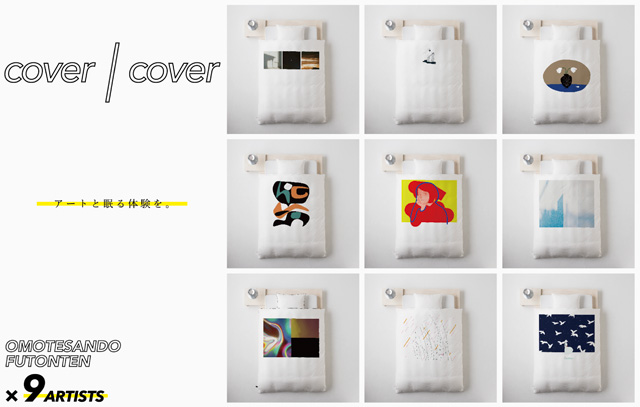

寝具ブランド「表参道布団。」が2021年10月から展開する、若手アーティストとのコラボレーションプロジェクト「cover/cover」は、布団カバーをメディアに、寝室をギャラリーにするという尖った企画だ。

今回は「cover/cover」に参加した写真家やイラストレーター、グラフィックデザイナーら8人のアーティストたち──カシワイ、カンタ・デロシュ、脇田あすか、井崎竜太朗、金本凜太朗、赤、小林一毅、yasuna──にメールで共通の質問を投げかけた。コロナ禍の不安や働き方において変化したこと、変わらないこと、創作にかけるモチベーションなどについての言葉を交えながら、コロナによって社会が変わってしまったいま、目指すことのできる未来について考えたい。

「当たり前」が揺らいだ社会において、「表現の場」のオルタナティブを模索する

人は何かにつけて前例をなぞってしまいがちだ。新しい可能性を模索するより、「こうするのが当たり前」と無難な選択肢を知らず知らずのうちに選んでしまう。けれど、あらゆる局面で前例がなかったコロナ禍の社会ではそうもいかなかった。アートだってそうだ。

展覧会ひとつとっても、これまではリアルな会場で実施することが「当たり前」であり、実際に作品を目にしてもらうことが「当然」だった。しかしその常識は、まん延防止策や緊急事態宣言が敷かれることが多かったこの1〜2年にことごとく揺るがされた。アーティストたちが自分のウェブサイトを作成し、あるいはECサイトを利用し、もしくはSNSの投稿に戦略的になったりと、それまでのアートにとってはオルタナティブだった場所を必死に開拓したのが、まさにここ最近だった。

たとえばその視点、つまり新しい表現の場所という視点から考えると、この「cover/cover」というプロジェクトもそうだろう。これまでミニマルな寝具デザインを手掛けてきた「表参道布団。」が、そのミニマルさにとってノイズとも言えなくもないアートを取り入れる。言い換えれば寝具という「場所」をアーティストに提供するこの取り組みも、アートにとってオルタナティブな発表機会を模索するものだ。

単なる製品デザインとしてアーティストに発注するのではなく、「表現の場所」として自社製品を捉え、アーティストに開放し、何かを創出しようとすること。こうした捉え直しは、このコロナ渦だからこそ掘り下げる機会があったことでもあるだろう。

移動を、機会や経験を奪ったCOVID-19

「cover/cover」は新しいプロジェクトである一方、同時にひとつのソリューションでもあった。けれど実際のところ、このたびのパンデミックがクリエイターから奪ったのは、いったい何だったのだろう。そしてアーティストを、どのような状況に追い込んだのだろう。

いままでは個展やポップアップイベントの折にイラストを見てくださる方の反応をダイレクトに感じることができ、それが自信やモチベーションに繋がる部分も多かったのですが、コロナの影響で作品に対しての反応や評価がわかりづらく感じることが多くなり、自分の作品に自信が持てず不安になっていた時期がありました(yasuna、イラストレーター / アーティスト)-

こうコメントするのは参加アーティストのひとり、yasuna。フィジカルなコミュニケーションの減少、それに伴うレスポンスの実感の希薄化は、たしかにわかりやすい例かもしれない。

yasunaの作品『NUXE(ニュクス)』

yasuna:東京を拠点とするイラストレーター・アーティスト。いまを生きる女の子が秘めている感情が揺れ動く瞬間を描く。都会的な人物像を洗練された線で表現するイラストは、幅広い年齢の女性から根強い人気を誇る。

一方、たとえば「僕は日本とフランス、ドイツ、中国など各地を行き来しながら制作してきましたが、ここ1〜2年で大きく変わったのは、海外へ自由に渡航できなくなったことです」と述べるカンタ・デロシュが指摘するように、人的な流動性もコロナが奪ったことのひとつだ。アーティストからだけではなく、その顧客やファンからも、である。

「滞在制作に行けない」「展示をしても人が来ない」「ギャラリースタッフが来られないためにオープンできない」なんて話は、この2年間で枚挙にいとまがない。

2020年の春に専門学校を卒業して本格的にフリーランス活動を開始したのですが、まさに駆け出しの時期にコロナ渦に見舞われてしまい、6月頃までは仕事がほぼゼロの状態でまったく先が見えませんでした。当時が一番不安を感じた時期だったと思います。仕事が無いということは経験を得られないということなので、社会人としての常識であったり現場での動き方が身に付かないまま主観で判断するしかなかったことも不安のひとつでした(金本凜太朗、写真家)-

金本凛太朗の作品『Somewhere outside the futon』

金本凛太朗:1998年広島県広島市生まれ。2020年、本格的にフリーランスとして東京を拠点に活動を開始。ウェブや雑誌などさまざまなジャンルで撮影を行うほか、作品集の制作や写真展の開催など作家としても精力的に活動している。

機会の損失は、もちろんyasunaの言うように精神衛生の均衡を乱す。しかし機会が奪われることを突き詰めると、そこには金本凜太朗が言うように、経験の欠如が訪れる。受け手の反応を知る、その経験をもとに作品を調整する。現場の動きを知る、その経験をもとに働き方を知る。こんなふうに、成長とは経験値の累積だ。パンデミックは、そうした「経験する機会」をも奪った。

2020年の春、つくったものが日の目を(結局)見なかったり、先の仕事がどうなるかわからなかったときは不安でしたが、自分のクリエイティブよりもまず人の生活が、明日がどうなってしまうんだ、ということのほうが断然不安でした(脇田あすか、アートディレクター / グラフィックデザイナー)-

脇田あすかの作品『STILL LIFE』

脇田あすか:1993年生まれ。東京藝術大学デザイン科大学院を卒業後、コズフィッシュを経て独立。あらゆる文化に対してのデザインに携わりながら、豊かな生活をおくることにつとめる。また、個人でもアートブックなどの作品の制作・発表を続けており、2019年には作品集「HAPPENING」を出版。

コロナウイルスの脅威が始まったばかりの2020年の春頃は、エッセンシャルワーカーでもないイラストや漫画の制作は、果たして社会に必要なことなのか問い詰められているような気がして苦しかったです(カシワイ、漫画家 / イラストレーター)-

普段からサポートして下さっている方々のおかげでいまも楽しく写真を撮ることができている(金本凜太朗)-

カシワイの作品『無題』

カシワイ:漫画家・イラストレーター。書籍の装画や漫画を中心に幅広く活動。現在「webアクション」にて『風街のふたり』連載中。

脇田の言うように、「先が読めない状況に身を置かされていること」は、何よりも不安や苛立ちを招くし、そしてその「わからない」ことによって生まれる最もつらいシチュエーションは、きっとカシワイが述べるように、自分の創作活動の意義に悩むことだろう。「不要不急」にグルーピングされてきた文化従事者のなかには、この自問を前にしたひとも多いのでないか。「いま、自分は活動をしてもいいのか」と。

「変化」に応答する手法や心持ちはさまざま。イラストレーションは需要増の動きも

とはいえ全員が全員、コロナ渦からネガティブな発見のみを受け取ったわけではない。たとえば、参加アーティストのひとりである赤はこう回答してくれた。

イラストレーションは、コロナ禍により以前より盛り上がりを見せていると思います。外出自粛を通じ、作品発表の場は本格的にSNSが中心となり、本来は写真で撮影される予定だった案件も感染のリスクからイラストレーションを使用する方向に切り替わるなどして仕事としての需要も増えておりました(赤、イラストレーター)-

赤の作品『またあした。』

赤:イラストレーター・グラフィックデザイナー。1994年生まれ。北海道出身。2018年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業し、書籍・広告を中心にイラストレーションを提供している。2017年に『第17回グラフィック1_WALL』にて審査員奨励(白根ゆたんぽ氏・選)を受賞。展覧会にも多数開催・出展している。

たしかに赤が指摘する通り、イラストレーションなどのアートワークは、人の動きが抑制されたコロナ渦ではメディアなどにおいてオルタナティブとして機能し、その力を発揮したのだろう。

また井崎竜太朗も、当初こそ活動における資金面で問題に直面したそうだが、「自分の解決策としては、ハンドメイドで自宅でステッカーセットやフォトボックスなどのプロダクトをつくり、サイトで販売しました」と言う。さらに井崎は「クリエイティブに従事する身としての意味で不安を感じたことはありません」とコメントしてくれたが、それは初期以降、コロナによる業界の完全な停止はなかったからだと説明する。

作家 / クリエイターとしての心境の変化も特にありません。いままでと同じように良い作品を生み出すために思考して実行してみるの繰り返しなので。社会に応じて、そのなかで自分のできることをするのみだと考えております(井崎竜太朗、写真家)-

井崎竜太朗の作品『samplings』

井崎竜太朗:1994年生まれ、福岡出身。2016年より拠点を東京に移し写真家として活動。主に、広告やファッション、音楽などのシーンで活躍。また、「色と形の採集」をテーマにした自身の作品制作や展示活動にも注力している。2019年には、初の写真集「Time Machine」を出版。

たしかにまったくの社会の活動停止があったのは、業界や職種で違いはもちろんあれど、COVID-19が猛威をふるい始めた当初、まだ社会全体として対応策が固まりきらなかったフェーズの話かもしれない。このウイルスは私たちの動きを死に至らしめるのではなく、むしろ動き方を変えることを強いたのだ。

実際の展覧会がやりにくいことも、赤が言うように「SNSが作品発表の場になった」ことも、あるいは井崎が自らD2C(Direct to Consumerの略。仲介業者をはさまずに、製造者が消費者と直接取引をすること)的なセールスを行なったことも、そして「cover/cover」のような新しいアートワークの考え方をするプロジェクトが生まれたことも、それぞれが良いか悪いかは置いておいて、そこには既存のクリエイティブ産業にはなかった性格がある。つまり「いままでとは違う世界」が生まれたのだ。

仕事が無いのであればSNSで作品を発表したりホームページで過去の活動をアピールしたり。待つのではなく、いかに自発的に行動してこれからの仕事に繋げていくことができるのかを一層考えるようになりました(金本凜太朗)-

いま置かれている環境のなかでできる限りのことをするしかないと思うので、日々淡々とつくり続けるということなのかなと思っています。悩んでいても好転しないし、まずは手を動かして、作ることで不安を解消していくといいますか(小林一毅、グラフィックデザイナー)-

小林一毅の作品『composition』

小林一毅:1992年、滋賀県彦根市出身。多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業後(株)資生堂でのデザイナー勤務を経て2019年独立。紙を媒体とした表現を中心に、パッケージや建築、インテリアにおけるグラフィックデザインの可能性を追求する活動を行なっている。2016年東京TDC賞、2019年JAGDA新人賞、日本パッケージデザイン大賞銀賞などを受賞。

ファンの方々との距離の変化により、COVID-19と向き合っていく必要があると考え、違ったかたちで私のイラストを楽しんで頂けるような企画をしました。定期的に開催していたオンラインでの似顔絵イベントやマンスリーでのグッズ販売はファンの方々にも楽しんで頂けたのかな、と思います(yasuna)-

「いままでとは違う世界」は、当然ながら、誰にも経験値はない。だから答えがないし、先が見えないし、不安にもなるし、どうしていいかわからない。けれどこのアーティストたちの言葉にあるように、変わったなら変わったなりに、その新しい世界に向き合うしかない。打開策は、いつも前を向くことによってしか見つからないものだ。

また、「社会がうまく回っている時には気がつきにくいことですが、自分は世界の中で生きていて多くの人の助けによって生かされていることを再認識しました(カシワイ)」、「普段何気なく目にして浴びている美しいものにいま一度目をむけて、それに自分は救われているということに気づかされました(脇田あすか)」という声もあるように、一度立ち止まることは、慌ただしい日々のなかで見過ごしていた大切なことを再認識する機会ともなる。

以前は文字通り旅をしながらクリエイションをしていましたが、今は旅の仕方が変わりました。本を読むことで、深い旅に出ることもありますし、以前にも増して自然へ目を向けるようになりました(カンタ・デロシュ、グラフィックアーティスト)-

カンタ・デロシュの作品『Contempo(rain), 2021』

カンタ・デロシュ:グラフィックアーティスト。視覚詩や日本美術に影響を受け、パリと東京を拠点に活動する。2010年グラフィックデザインスタジオ「LSD Studio」を設立。Steidl、Vogue、Elle、Figaroなど多くの出版物へ作品を提供し、ポンピドゥー・センターのグラフィックも手がける。

信岡麻美の作品『rapid eye movement』

信岡麻美:18歳より独学で写真を始める。日常のスナップ、ポートレートを得意とし、アーティスト写真やCDジャケット、俳優の写真集などを中心に手がける。

「描きたいものは尽きない」「生きていくうえで必要なもの」。8者8様のつくり続ける原動力

ではアーティストは、そんな新しい世界をどう生きるのだろう。先が見えないなかで、それでも彼ら彼女らが表現を続ける理由は、いったい何だろうか。8人8通りの回答から見えてきたのは、パンデミック下で改めて感じたアートや文化の大切さ、そして「つくること」への欲求だった。

描いたイラストレーションがデザインとなり、機能していく。これが私の原動力(赤)-

普段からサポートして下さっている方々のおかげでいまも楽しく写真を撮ることができている(金本凜太朗)-

危機は考え直す良い機会。人と人をつなぐものとして、改めてアートや文化の重要性も感じた(カンタ・デロシュ)-

危機にあっても文化は途絶えない。人が生きていくためには、衣食住だけでは満たせない乾きがある。描きたいものは尽きないので描き続けていきたい(カシワイ)-

オンラインイベントやSNSからの作品への反応がモチベーションの核。そして作品を出すことよりも、描いている体験そのものが好き(yasuna)-

作品づくり / クリエイティブな仕事をすることが一番楽しい。自分らしく生きる実感を得られる。それ以外の選択肢を考えたことがない。自分にとって生きていくうえで必要なもの(井崎竜太朗)-

不安な気持ちに襲われたあと、自分が自分を癒すために何ができるのだろうと思ったとき、やっぱりつくることしかできなかった(脇田あすか)-

つくることで不安を解消する、つくることで自分自身の体験も豊かになる(小林一毅)-

創作へのモチベーションは、人それぞれだ。けれど共通しているのは、この誰もがコロナ禍を必死でサバイブしたこと。不要不急のレッテルを貼られたり、働き方が大きく変わったり、あるいは活動の意義に悩んだりしつつも、各々のモチベーションを保ちながら、新しい世界に向き合って表現を続けている。

「世界は終わるわけではなく、変わるだけ」そう考えると、少しは前向きに、対応可能なこととしてコロナ禍の世界が見えてくるだろうか。

「cover/cover」は、「表参道布団店。」がプロデュースする、アーティストとのコラボレーションで実現したオリジナル布団カバーブランド。「アートと眠る体験を。」をコンセプトに、布団カバーをメディアと捉え、寝室をアートギャラリーへと変える。2021年は9名のアーティストとのコラボレーション作品を発表した(サイトを見る)。

3月16日(水)〜3月29日(火)には大阪・阪急うめだ本店7階 コトコトステージ72にて展示販売イベントを開催(サイトを見る)。

- イベント情報

-

「cover/cover」展示販売イベント

「cover/cover」展示販売イベント

2022年3月16日(水)〜3月29日(火)

会場:大阪府 阪急うめだ本店7階 コトコトステージ72

※3月19日(土)には表参道布団店代表・古賀貴之のトークイベントを開催

- 商品情報

-

cover / cover

cover / cover

「cover/cover」は、「表参道布団店。」がプロデュースする、アーティストとのコラボレーションで実現したオリジナル布団カバーブランド。「アートと眠る体験を。」をコンセプトに、布団カバーをメディアと捉え、寝室をアートギャラリーへと変える。2021年は9名のアーティストとのコラボレーション作品を発表した。

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-