わたしたちの暮らす世界には、至るところにデザインが溢れています。

サービス開発や組織づくり、経営もデザインの対象として一般的になり、「デザイン」という言葉の示す領域は広がりました。そんな現代において、『グッドデザイン賞』はデザインを「社会のあるべき姿を提示するもの」と捉え、「フォーカス・イシュー」という取り組みを通じて「デザインが今向き合うべき重要な領域」に向きあっています。

わたしたちの生きる社会には問題や課題が山積みです。一つひとつの仕事、一人ひとりのアクションによってなにかを劇的に変えることは難しいかもしれません。しかし、一人ひとりの存在、小さな行動の積み重ねによってこの社会がかたちづくられているのも、また事実です。

CINRAでは、デザイナーやイラストレーター、編集者、写真家をはじめとする10人のクリエイターにアンケートを実施し、わたしたちがふだんの仕事を通じて、どのように「よりよい社会」を思い描き、実践していくことができるかを考えました。

- INDEX

-

- 歌詞を書くときに考え込んでしまうこと|柴田聡子さん

- デザインのための考え方は、情報過多の現代を生きるヒントになる|佐藤亜沙美さん

- どんな職業も誰かの生活を彩る可能性を秘めている|小見山峻さん

- 世の中に足りないものを描くことは、誰かの生きやすさにつながる|カナイフユキさん

- 直感的に訴えかけ、理解の第一歩を後押しできるのがグラフィックデザイン|大澤悠大さん

- 仕事と生活は直結しているからこそ、政治に向き合う|惣田紗希さん

- 個人を蔑ろにしてしまうような社会のあり方に違和感を感じる|野中愛さん

- 立ち止まる、よく見る、もう一度考える、この行為ができるのがデザインの力|岩谷香穂さん

- 答えを提示するのではなく、思考を促すために、音楽や広告を通じて社会に向き合う|イイヅカタイタンさん

- どんな社会状況においても、美しいクリエイティブは人を救う可能性がある|長畑宏明さん

歌詞を書くときに考え込んでしまうこと|柴田聡子さん

柴田聡子(しばた さとこ)

1986年、札幌市生まれ。シンガーソングライター。恩師の助言により2010年より音楽活動を開始。現在までに5枚のオリジナルアルバムを発表。2022年5月25日にニューアルバム『ぼちぼち銀河』のリリースを控える。2016年に上梓した初の詩集『さばーく』でエルスール財団新人賞現代詩部門受賞。文芸誌への寄稿や連載も多く、歌詞にとどまらない独特な言葉の力が注目を集めている。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

柴田:なにかつくるとき、どんな道を通ってどんなものになってもいいと思うのですが、「自分はなにがしたかったんだっけ?」ということはたびたび考えて、その結果がぴったりのものかどうかを素直に考えることは大切にしています。

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

柴田:わたしが考え込んでしまうのは、歌詞でこんなこと書いていいのだろうか、文章でこんなこと書いていいのだろうか、ということです。

多分、書いてはいけないことなんてないと思うのですが、眉をひそめられるのは怖く、受け取る人の心持ちがいつも心配です。

柴田:だからといってそういうものを徹底的に避けるだけでは、業界全体が扱うことのできるテーマや方法がどんどん減っていってしまうだろうし、そもそも自分の心の一番深いところでは、倫理から外れた欲望や意欲が確かにあるのだろうから、そこもやっぱり無視することはできません。

絶対にやらないとか、なにを言ってもやってもいいとか極端に考えるのではなく、永遠にその間を行ったり来たりして考え続けることだけが、いまのところの解決策のひとつです。

最終的に書くか書かないかを決めるのは自分ですが、一人では決めるのが難しいときも多くあります。だから、そこまでを一緒に考えてくれる人とたくさん話ができるいまの環境にも本当に感謝しています。

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

柴田:自分の場合でしか話をできないですが、わたしがこの場所でなにかをやっていることによって、世の中には本当にいろいろな人間がいることを、怖さもよろこびもいっぱいあることを、誰かが忘れないでいてくれる、たくさんの考えが存在し続けてくれる、ということに触れる本当にちょっとした助けにでもなるのかなと思っています。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

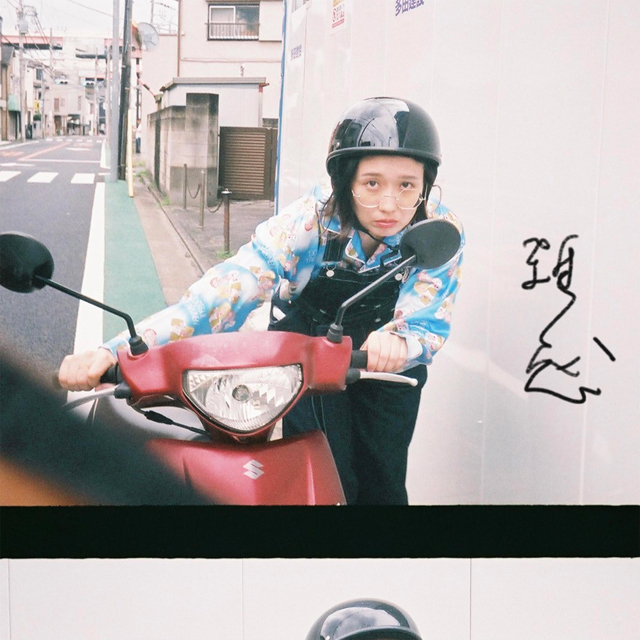

柴田:『雑感」という配信シングルのアートワークは、デザイナーの方と2人での作業でした。わたしが写真を切り取って、崩しに崩した「雑感」の字を書き入れました。これで出来上がりかな、と思っていたら、しばらくして、デザイナーさんが「雑感」の字をレイアウトし直したものを提案してくれて、それでぐっとよくなり、決まった、という感じでした。

すごく要素の少ないアートワークで、できることが少なくても、なんとかジャンプしようとしてくれ、本当にジャンプするのがすごいなと感じました。

柴田聡子『雑感』アートワーク

ー「デザインの力」を感じるときはどういったときか、教えてください。

柴田:ちょっとしたものを自分で手づくりすることは多いのですが、そのとき感じるのは、誰かにあるものを届けに行こうとしているんだけど、ものすごく遠回りをして、歩いてる間にもののかたちは変わってしまい、誰かの手元に届くときには一体なんなのかよくわからない、ということです。

デザイナーさんの技術はこの逆で、特定の場所にも速く、強く届き、ついでに宛先でもないとこにも届いて、それに加えて受け取ってどきっとする違和感を意図的につけ加えてくれる気がします。もちろん綺麗なのですが、綺麗なだけでは終わらないです。それがすごくわくわくします。毎回毎回感動します。

デザインのための考え方は、情報過多の現代を生きるヒントになる|佐藤亜沙美さん

佐藤亜沙美(さとう あさみ)

2006年から2014年までコズフィッシュに在籍後、独立し、サトウサンカイを設立。書籍デザインのほか、2016年から2019年まで雑誌『Quick Japan』、2019年から『文藝』のアートディレクターを務める。2022年放送の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』のタイトルロゴデザインを担当。その他、CDジャケット、広告のデザインなど多岐にわたる。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

佐藤:デザイナーになる前の自分の目線や感覚を大切にしています。

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

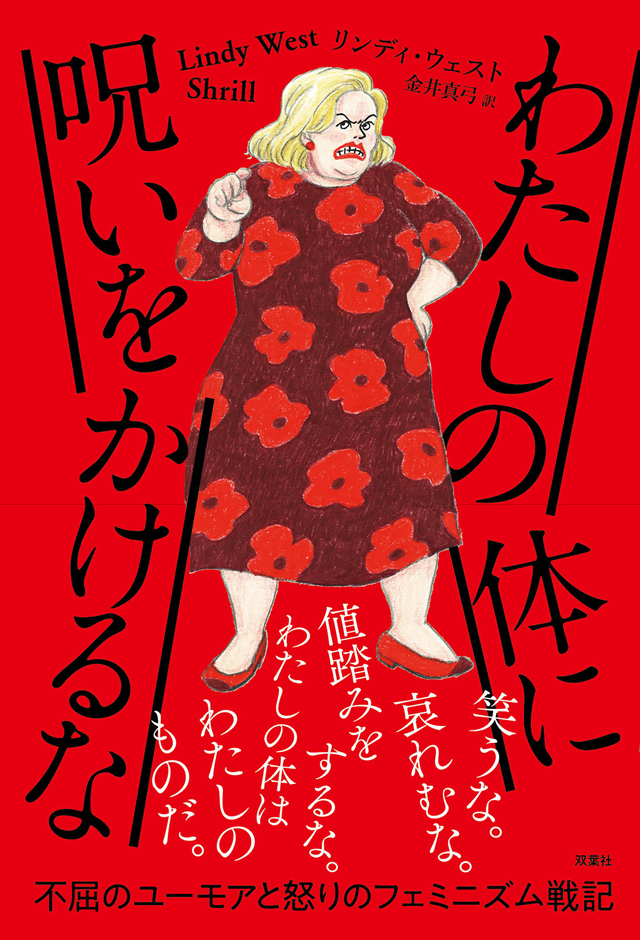

佐藤:社会のなかの女性の立場を自分に照らして考えると、まだ女性が生きにくい社会構図になっているなと感じることも多いです。そのような問題意識を持つ作品には積極的に関わりたいと思っています。

佐藤さんがデザインを手がけた、リンディ・ウェスト『わたしの体に呪いをかけるな』(双葉社)書影

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

佐藤:デザインの仕事をするうえで毎日行っている情報の整理整頓や編集作業、ビジュアライズは、ふだん生活していて情報過多の現代を生きるうえで、なにが自分にとって大切でどう飛躍させていけばいいのかのヒントになっていると思います。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

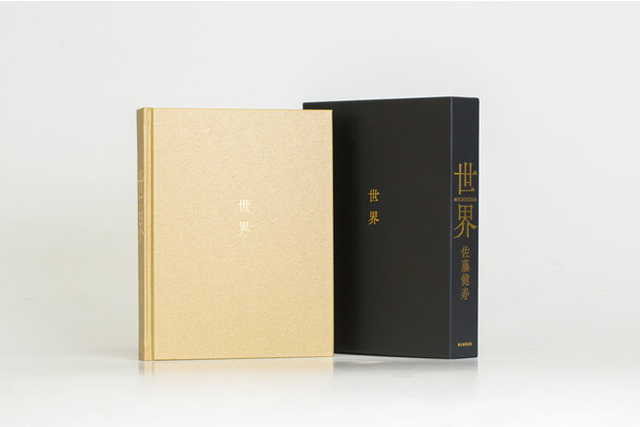

佐藤:写真家の佐藤健寿さんが20年をかけて撮られた作品をまとめた『世界』という写真集のデザインです。

長期的な制作期間のなかで佐藤健寿さんや編集者、印刷をお願いした藤原印刷さんとディスカッションを繰り返すなかで徐々に造本の輪郭が見えてきて、それが具現化していく過程があり、やはりデザインは人と人とのやりとりのなかで生まれるものだと再認識しました。

佐藤さんがデザインを手がけた佐藤健寿『世界』(朝日新聞出版)

ー佐藤さんにとって「いいデザイン」とはどんなものでしょうか?

佐藤:制作する人たちが互いに敬意を持って同じ方向を向き、同じ気持ちで向き合うなかで生まれたものは熱量が内包されていて、手にしたときにそれが伝わってくることがあります。

机上でプランするだけでは突破できなかったものが、現場の技術者と話し合うなかで実現したデザインは、自分の想像を超えるものになることが多いです。

ー2021年度の『グッドデザイン賞』受賞作品で気になったものを教えてください。

Stroller [POCKIT GO](サイトを開く)

佐藤:子どもが産まれたことで東京という街が子連れで行動するのにはとても窮屈だと感じたのですが、このベビーカーは狭い改札やエレベーター、電車の中、階段のみの駅の上げ下ろしのことも考えられていて、またスマートなデザインも選択するときの決め手のひとつになりそうだなと思いました。

どんな職業も誰かの生活を彩る可能性を秘めている|小見山峻さん

小見山峻(こみやま しゅん)

写真家。神奈川県横浜市出身。2018年、JWアンダーソン主催の『YOUR PICTURE / OUR FUTURE』にて日本人で唯一ファイナリストに選出されるなど、海外からの注目も集める。2018年に初の写真集『hemoglobin』を出版。主な個展に同名の『hemoglobin』、『冴えない夜の処方箋』、KYOTO GRAPHIE KG+『なにものでもないものたちの名づけかた』など。昨年は、渋谷PARCO 10F屋上スペースを全面的に使用した大規模インスタレーション展示『風が応える』を開催するなど、常に「写真」でありながら、そのアウトプットは多岐にわたる。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

小見山:一番大事にしている感覚は「ユーモア」です。尺度は人によって違うとは思いますが、誰かの心に響くにあたって、それは欠かせない存在だと考えています。

『北風と太陽』の童話のように、押しつけがましいかっこよさやスタイリッシュさで押し通すことよりも、ユーモアで暖めて深層心理に触れられるもののほうがずっといい。

一過性でなく、永く残っていくものには総じて製作者のユーモアが内蔵されていると感じます。背伸びしてカッコつけることは誰にでもできますが、こればっかりは一朝一夕に培えるものではない。だからこそ、自分がいままで観たり聴いたり読んだりしたもののなかから消化してきたユーモアを上手く、かつこっそりとアウトプットできるように考えています。

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

小見山:第一に、語弊があるかもしれませんが……基本的に仕事と捉えて取り組んでいる意識はありません。仕事と捉えることが、「仕事だから仕方ない」という言いわけにつながりそうな気がして。

もちろん対価をいただくことに対してのプロ意識やコンプライアンスはあります。そのうえで、意識をせざるを得ない問題として、携る人間全員がひとつの方向を向くということの難しさがあります。

やはり、いいアウトプットのためにはしっかりとした趣旨の共有が不可欠なので、そのために打ち合わせや事前準備を蔑ろにしない努力をしているつもりです。昨今はかなりインスタントな企画制作で溢れている時代なので、その点が大雑把になりがちなケースも少なくないと思います。常に気をつけておかないと、と考えています。

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

小見山:そもそも、「クリエイティブな職業」という区別の必要性があまり把握できていません。

どんな仕事もクリエイティブだし、全人類がみんなそれぞれの人生をクリエイトしていますし。なので、現在一般的に「クリエイティブ」と言われる側に自分がいるのだとしたら、「そんな線引きは全く必要ない」と伝えていくことが大事なのかなと思っています。

小見山:どんな職業も誰かの生活を彩る可能性を秘めていること、決してなにも特別ではないこと。それを軸にするために、一見突拍子のないもののように見えても、その実生活に根づく感覚を踏まえたものをつくれるように心がけています。そして、写真を見てくださっている方に、「なんか自分でもできそう」と思ってほしいな、とも。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

小見山:ぼくの場合、大きくデザインが入るというよりも写真をそのまま活かしていただくものが多いなかで、昨年の個展『なにものでもないものたちの名づけかた』の告知ビジュアルはしっかりデザインを組んでいただいて印象に残っています。

写真展のビジュアルはシンプルなものが多いですが、そのなかで写真に合わせたゼロからの作字でつくっていただきました。個人的に、タイポグラフィと写真の関係性はかなり密接なものだと考えており、いいバランスを見つけられたかと思います。

小見山さんの個展『なにものでもないものたちの名づけかた』告知ビジュアル

ー「デザインの力」を感じるときはどういったときか、教えてください。

小見山:必然的に写真ありきの考え方になってしまうのですが、やはり活かすも殺すもデザイン次第だと思わされることは多いです。

もちろん、写真を撮る時点ではそれだけで完結するレベルのものを目指して撮影します。しかし、レイアウトや文字情報などのデザインと相まって、より研ぎ澄まされたビジュアルに昇華するときは感動します。

写真というメディウムはどうしても観る側にある程度の読解力や想像力を要求としてしまうツールでもあるので、それに対して、デザインが読み解くためのガイドラインになっていたり、あるいはデザインやタイポグラフィーによって観る人を突き放すことなく、読み取るためのキッカケを与えてくれるものになります。

なので、写真とデザインは常に二人三脚の関係性だと考えています。ある意味、「なにも加えず写真のまま」を選択することもデザインですから。

世の中に足りないものを描くことは、誰かの生きやすさにつながる|カナイフユキさん

カナイフユキ / 撮影:平松市聖

1988年、長野県生まれ。イラストレーター・コミック作家として雑誌や書籍に作品を提供する傍ら、自身の経験を基にしたテキスト作品やコミックなどをまとめたZINEの創作を行う。2015~2017年に発表したZINEをまとめた作品集『LONG WAY HOME』(SUNNY BOY BOOKS)や、ケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』(C.I.P.Books)の装画などでも知られる。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

カナイ:「突飛なことをしない」ということを意識しています。

人間の感情や感覚というのは、根本の部分は太古の昔からそれほど変わっていないのではないかと考えているので、奇をてらわず、なるべく多くの人が飲み込みやすいものをつくろうと心がけています。

カナイさんが装画を手がけたケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』書影

カナイ:それを踏まえたうえで、(業務外のクリエイションの場合は特に)現状の世の中に足りないと感じるものをつくるという感覚も大事にしています。つまり、自分が見たいものを誰もつくってくれないから自分がつくるという感覚です。それは、注目されづらいマイノリティと言われる立場の人々が置かれている現実を反映させることにもつながります。

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

カナイ:人物の絵を描く際、表象の問題について考えさせられることが多いです。

たとえば、仕事で複数の人が並んでいるイラストを描いたところ、クライアントから「みんなやせすぎているので、ふくよかな体型の人も描いてほしい」と修正依頼が入ったことがあります。現実の世界にはさまざまな体型や身体的特徴の方々が生きているので、それをもっと反映しなければと反省した出来事でした。

また、男性の服をピンク系の色で着彩して修正依頼が入ったこともあり、「男性は寒色系の服を着るもの」という既成概念を利用してわかりやすいビジュアルに仕上げるべきか、でも「ピンク系の服を着る男性は変」という偏見を強化することに加担してしまわないか、と悩みました。

結局そのときは指示に従いましたが、また折を見てピンクの男性を描きたいと思っています。

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

カナイ:わたしは、実際の社会問題や話題になった出来事を積極的に作品に取り入れるようにしているのですが、これは、未来の人類が歴史を俯瞰して見たときに「こんな出来事があって、こんなリアクションをしたつくり手がいたのか」と認識してもらい、データとして役立ててもらえたらいいなと思っているからです。

カナイさんと『THE M/ALL』とのコラボTシャツ「SILENCE=DEATH」イラスト。描かれているのは、エイズ禍のニューヨークで活動したアーティスト、デイヴィッド・ヴォイナロヴィッチ(サイトで見る)

カナイ:偏見の強化に加担することも、抵抗することもできる仕事をしている自覚を忘れないようにしています。

気を抜けば差別にも加担してしまう、でも上手くいけば人々に新しい視点を提示できる仕事だと思うので、単にビジュアルとして優れたイラストやエンターテイメントとして優れたマンガをつくるだけでなく、否応なく持ってしまう影響力について意識するよう心がけています。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

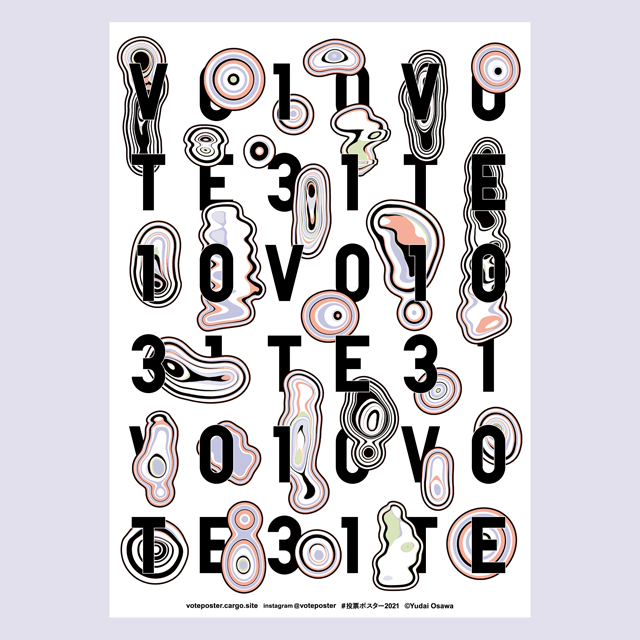

カナイ:『#投票ポスター2021』という、昨年の衆院選の際に行われたプロジェクトが印象に残っています。

さまざまなデザイナーやイラストレーターなどの方が自由な発想で投票を呼びかけるポスターをつくり、それを公式サイトにアップすると同時にコンビニのネットプリントで印刷できるようにして、誰でも気に入ったポスターを貼り出せるようにしたプロジェクトでした。

『#投票ポスター2021』でカナイさんが制作したポスター(Instagramを開く)

カナイ:英語の「VOTE」をグラフィカルに見せたスマートなデザインや、日本語で「投票しよう」やもっと具体的なメッセージを可愛らしく落とし込んだデザインなど、作者によって表現の仕方も様々だったのが印象的でした。

個人的には具体的なメッセージを強く打ち出すほうがいいと考えていましたが、バリエーションがあるのはいいことだなと考え直しました。

また、当初の参加者は主宰の方が声をかけた方だけだったのですが、SNSで拡散されるにつれて飛び入り参加する方が増えたり、「おしゃれなポスターが流れてくるけど自分は泥臭いのをつくります!」と習字みたいなポスターをつくる方が現れたりして、内輪ノリに終わらなかったどころか、幅広い層に届いたことを実感できたのも印象に残っています。

ー「デザインの力」を感じるときはどういったときか、教えてください。

カナイ:「現実にあるのになかなか可視化されない人や現象」を描いて、受け手の方から感謝されたときに「デザインの力」を感じた気がします。

カナイさんが装画を手がけた、松岡宗嗣『あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)書影

カナイ:文章の作品として自分の複雑なジェンダー観を書いたときや、マンガで「クリエイティブな才能があり華やかな暮らしをしている」という古いゲイ男性のステレオタイプの一種を真逆にしたような人物(つまり、可視化されづらいゲイ男性像)を描いたときに、「共感した」「描いてくれてありがとう」と言われたことがありました。

車椅子用のスロープがあると生きやすくなる人が増えるように、自分の関わっている分野でも、もっといろいろな表現が増えれば生きやすくなる人が増えると思います。わたしもまだまだ精進が必要ですが、さまざまな人や現象を「ないもの」にしないようにしながら、創作を続けていきたいです。

直感的に訴えかけ、理解の第一歩を後押しできるのがグラフィックデザイン|大澤悠大さん

大澤悠大(おおさわ ゆうだい)

アートディレクター / グラフィックデザイナー。1984年生まれ。2006年多摩美術大学卒業。広告制作会社などを経て独立。企業のロゴや広告、アーティストのジャケットなどのアートディレクション / グラフィックデザインを中心に活動。アンビエントユニット『UNKNOWN ME』『Atoris』のメンバーとしても活動中。最近の仕事は、崎山蒼志の一連のジャケットデザインや、三軒茶屋のレコードショップ『Kankyō Records』のロゴデザインなど。息子がもうすぐ3歳。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

大澤:グラフィックデザインを順々と論理的に制作すると、不思議と視覚的に退屈なものができあがってしまいます。

そこでわたしはデザインをするとき、アクシデントや偶然や自分が意図しないような潜在意識などが生みだすエレメントを制作プロセスのところどころで用いて、デザインを鑑賞する人の視覚に残るようにアプローチしていく努力をしています。

そういうふうに仕事をしていると、成果物とはそのときに出会った運命の産物であり、自分はデザイナーではなくただその媒介者に過ぎないのではないか、という感覚になります。そんな感覚をわたしは大事にしています。

大澤さんが所属するアンビエントユニットUNKNOWN MEのアルバム『BISHINTAI』ジャケット。アートディレクションとデザインは大澤さんが手がけた

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

大澤:いわゆるデザイン業界の男女比の不均衡を一度意識しはじめてからは、その問題がずっと気になっています。以前は目の前にある仕事を懸命に取り組むことだけに集中していて、正直その問題を特に気にしていませんでした。

でも一度意識しはじめると、たとえば打ち合わせ参加者が全員男性だったり審査員が全員男性だったり、そんなことが多く、なんだかとてもいびつに感じるようになりました。

多分、男性であるわたしの特権性ゆえ、いままで気にしなくて済んだのでしょう。今後は、なるべく男女比が同じになるような環境を構築する努力を自分もしていくべきだと感じています。

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

大澤:グラフィックデザインは人の視覚にアプローチする仕事なので、より多くの人に社会問題に興味を持ってもらえる手助けができるのではないか、と常々考えています。

大澤さんと『THE M/ALL』とのコラボTシャツ「SOVEREIGN TEE」。大澤さんはこのデザインに「SOVEREIGN(ソブリン)=主権者。1946年の日本国憲法公布以来、私たち1人1人は日本の主権者です。このTシャツは自分が主権者ということを思い出させてくれます」とコメントしている(サイトで見る)

大澤:ただそれは、ある社会問題を1枚のビジュアルで完全に理解させる、というようなおこがましいものではなく、デザイナーにできるのはもっと直感的なレベルーー「なんかカワイイ」「なんか変」「なんか気になる」のように、ささやかなきっかけをつくるくらいのものなのではないか、とわたしは考えています。

言うなれば、社会問題を理解するための第一歩を少しだけ後押しするくらいのこと。実際に興味を持った人がその社会問題を勉強していくプロセスが重要ですので、きっかけを後押しするものでもグラフィックデザインの機能としては充分なのでは、とも思っています。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

大澤:昨年、崎山蒼志さんの『幽けき』という楽曲の配信シングルのジャケットデザインをしました。

デザインのインスピレーションは、2020年の春のパンデミック危機の際にニューヨークのエルムハースト病院への募金プロジェクト『Pictures For Elmhurst』(病院へ募金する代わりにさまざまな写真家の写真作品を1枚いただけるプロジェクト)に参加されていた川内倫子さんの作品です。

崎山蒼志『幽けき』(2021年)アートワーク

大澤:自宅のリビングに飾っていたその美しくも力強い写真作品(こちら桜の花の写真でした)を眺めていて、ぜひ今回のジャケットの写真を川内さんにお願いできないか、と考えました。緊張しながらご依頼したところ快諾いただき、楽曲にぴったりの作品をご手配いただきました。

病院に募金をすることで写真作品をいただき、それがデザインのインスピレーションとしても機能する、という素敵な偶然の繋がりを感じることができました。

ー大澤さんにとって「いいデザイン」とはどんなものでしょうか?

大澤:グラフィックデザインにおける「ダサい」「カッコいい」という価値観はとても流動的なものです。社会意識の変容、技術の発達と衰退、個人の立場によっても常にその評価は変わり、とても捉えづらい。

そんなあやふやな「カッコいい」は数値で測ることがなかなか難しいので、客観的に良し悪しが判断しづらくビジネスでは敬遠されがちなのですが、じつはそういう主観的な価値観にこそ人が惹かれるなにかがあるのではないかと思っています。

『#投票ポスター2021』で大澤さんが制作したポスター『VOTE1031』(Instagramを開く)

大澤:デザイナーが直感的に「カッコいい」と思えるものをつくりだし、機能と調和されたデザインとして提示されたとき、そのグラフィックデザインを「いい」と思うことが多いように感じます。

おそらくそういうデザインを見たとき、そのグラフィックの向こう側に息づくデザイナーの、世界の捉え方が見えてくるような感覚になるからなのかもしれません。

ー2021年度の『グッドデザイン賞』受賞作品で気になったものを教えてください。

東京都墨田区・サインシステム [コロナワクチン接種ウェイファインディングシステム](サイトを開く)

大澤:昨年、墨田区に住む友人の新型コロナウイルスのワクチン接種が、他の区に比べかなり早かったことが気になっていました。今回調べていて、墨田区が千葉大学と産学協同で誘導サインシステムを構築していることを初めて知りました。墨田区のそういう取り組みも迅速なワクチン接種につながったのではないでしょうか。

レインボーカラーと数字を用いてシンプルに誘導するグラフィック。接種プロセスの説明を兼用した書類ファイル。おそらく、サインを施工しやすいように数字はステンシル書体なのでしょう。レインボーカラーは誘導のためだけでなく、多様な市民を受け入れる雰囲気を直感的に演出しています。

一つひとつの要素が有機的にしっかり機能しながらも、冷たくなく全体的には優しい印象の仕上がり。コロナ禍で不安な人たちを明るくさせるようなプロジェクトのスタンスに共感を覚えました。

- ウェブサイト情報

-

CINRAが提供する求人情報サービスはこちら

CINRAが提供する求人情報サービスはこちら

「CINRA JOB」はクリエイティブ業界の転職や新たなキャリアをサポートするプラットフォームです。デザイナーや編集者、プランナーなど魅力的な企業のクリエイティブ求人のほか、働き方をアップデートするヒントなど、さまざまなお役立ち情報をお届けします。

仕事と生活は直結しているからこそ、政治に向き合う|惣田紗希さん

惣田紗希(そうだ さき)

グラフィックデザイナー / イラストレーター。1986年生まれ栃木県在住。桑沢デザイン研究所卒業。デザイン会社にて書籍デザインに従事したのち、2010年よりフリーランス。インディーズ音楽関連のデザインや書籍装丁を手掛けるほか、書籍やパッケージなどを中心にイラストレーターとして国内外で活動中。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

惣田:グラフィックデザイナーとして文字を組むにしても、イラストレーターとして絵を描くにしても、植物や風など自然が形成する空間を意識していることが多いです。紙面に文字だけだけど風が通っているかとか、絵で人や植物が重なっているところにどういう奥行きがあるかとか。

山に囲まれて強風が吹く日が多い土地に住んでいるので、生活のなかで目にしている自然が、自分からなにかをつくりだす際の感覚の基準になっていると思います。

惣田さんが装画と装丁を手がけた横道誠『唯が行く!ーー当事者研究とオープンダイアローグ奮闘記』(金剛出版)書影

ー仕事をする上で意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

惣田:仕事をすることと生活することは直結しているので、その生活と直結している政治についてです。

オリンピックに至るまでに発生したあらゆる問題は、デザインや表現が政治と密接な関係になり得るということを意識するきっかけになりました。

それまでは表現物がなにかを抑圧する力に加担したり、根本的な問題を不可視化させてしまう可能性について、検討したり言語化したり共有する術を持っていませんでした。そこで同世代の友人のグラフィックデザイナーの平山みな美さんと、編集者の岡あゆみさんと3人で「表現と政治」というオンライントークを自主企画し、表現と政治のつながりを考えることを試みています。

2021年の衆院選の際には『投票ポスター2021』を企画・運営しました。シスジェンダー女性としては、ジェンダーとフェミニズムについても学びながら考え続けています。

惣田さんらが企画・運営する「表現と政治」について対話するプロジェクトは、定期的にオンライントークを実施している(サイトを開く)

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

惣田:現状の仕事のメインは書籍で、上記の意識せざるを得ない問題にまつわる書籍の依頼を受けることが多いです。

この本を多くの人が読み、書かれている問題に気づくことができたら、それぞれの現状がいい方向に向かうこともあるのではないかと思うことがあります(自分が携わった本に限らず)。それは一方的な願いでしかないし、いつなにから情報を得るかは自由だけれど。

そういった問題を咀嚼したデザインやイラストレーションの表面が取っ掛かりとなり、気に留めることもなかった問題について気づいたり、共有するきっかけになったり、気づいたけれどどう伝えればいいかわからないときに、代わりに提示できるものであれたらいいなと思います。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

惣田:イラストレーションの仕事で、『わたしは黙らない 性暴力をなくす30の視点』の装画と挿絵を描きました。この本は、被害の当事者や被害者の支援をしてきた人々が、それぞれの視点から性暴力について綴った一冊です。

惣田さんが装画と本文挿絵を手がけた横道誠『わたしは黙らない 性暴力をなくす30の方法』(合同出版)書影

惣田:黙らないという選択を誰しもができるわけではなく、沈黙を通すことで身を守る人もいれば、沈黙を破り自分で語る言葉を得るまでに長い時間を要する人もいます。

この本の内容がエンパワメントだとしても、自分が過去に経験したことのある被害について向き合うのはつらい場合もあるし、精神状態によっては文字が読み取れないということもあります。そんななかでイラストレーションは、その気持ちに寄り添える可能性があると思う。この本では、植物を織りまぜながら軽やかな雰囲気を目指しました。

ー惣田さんにとって「いいデザイン」とはどんなものでしょうか?

惣田:生活をする気力や余力がなくても、デザインに含まれる情報を受け取ろうと思ってもいなかったとしても、惹きつけられたり、受け入れられるものが「いいデザイン」だと思っています。

たとえば、コロナ禍では生活の余裕がない人ほど早急に必要な情報があったはずだけど、提示された書類や広報物がわかりづらく、支援まで辿り着かないという場面を目にして、デザインで情報を整理してもっとわかりやすく伝えることができたかもしれないと思うことがありました。

『#投票ポスター2021』では選挙や投票に興味がない人でも、多様なポスターを選ぶ楽しさをもとに、気軽にシェアしたり印刷して、認識やコミュニケーションを広げるアクションを目指しました。デザインに限らず受け取った人の状況を想像する、ということ忘れずにいたいです。

『#投票ポスター2021』で惣田さんが制作したポスター

個人を蔑ろにしてしまうような社会のあり方に違和感を感じる|野中愛さん

野中愛(のなか あい)

アートディレクター / 映像ディレクター。ビジュアルアーツ専門学校大阪 放送映画学科卒業後、フリーランスの映像ディレクターを経てデザイン会社に入社。2019年にCINRAに入社後は、商業施設の広告やフェムケアブランドのリブランディング、イベントビジュアル等のアートディレクション、映像ディレクションを担当。広告の他には過去に、ピアノ弾き語りソロアーティスト日食なつこ『四十路」『white forest』等のMVディレクション、ドラマ『まどろみバーメイド』のOP映像の撮影、編集を担当。デザイナーの経験を生かし、グラフィックを使った映像表現も得意とする。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

野中:好きな映画とか思い出のなかの場面とか、個人的な記憶や想いを大事にしています。

それは明確に説明ができない雰囲気とかぼんやりしたイメージだったりするんですけど、手を動かす前に好きなものを思い出しにいく作業をすることもありますし、好きなものに対してラブレターを書くような気持ちでつくっていくこともあります。ふだんのクライアントワークでも、先方の要望に対して自分の記憶を混ぜ込みながら出していくことが多いです。

野中さんがアートディレクションとデザインを手がけた『ルクア大阪の放課後スクール〜帰り道の宇宙〜』ビジュアル

野中:形としての美しさを求める美学もありますけど、それはわたしよりも得意な人がいますし、自分の記憶とか想いのような個人的なものを視覚化することのほうが、わたしが手を動かす意味があるなと思っています。

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

野中:個人を蔑ろにしてしまうような社会のあり方に違和感を感じていて、世の中の問題は基本的にそこに原因があると思っています。

問題や課題は山のようにありますけど、それらについて勉強し続けること、そして自分が「よくない」と思うものに加担しないようにすごく気にしています。特にデザインや映像は、見る人にすごく強い印象を与えてしまうものだと思うので。

ふだんの仕事のなかでも、できるだけ多くの人の意見を聞いたり、つくっていると視野がだんだん狭くなっていくので、ちょっと時間をおいてみたりっていうことは意識しています。

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

野中:わたし自身、社会は個人の集合体だと考えているのですが、デザインや映像を通じて個人に向き合うことで社会に向き合っているのかもしれないなと思います。

LINE RECORDSとCINRAで共同企画・制作による名曲カバープロジェクトで野中さんが制作した、加藤礼愛さんのドキュメンタリー映像

野中:自分にできることはそんなに大きくなくて、でもそれは諦めじゃなく、むしろそこに希望を持っています。自分にできることから少しずつ、身の回りのことをよくできたらいいなって思っています。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

野中:少し前の案件なんですけど、ルクア大阪という商業施設の5周年ビジュアルが印象に残っています。

お客さんやテナントと「友達」のような信頼関係をつくっていきたい、というコンセプトがあって、ルクア大阪をスナックに見立てて周年のビジュアルを制作しました。

ビジュアルのなかでスナックのママとして出演いただいたモデルの柴田紗希さんに、大人になってからできた友達をご紹介いただき、ご紹介いただいた橋本さんと濱野さんにお客さん役として出演いただきました。

野中さんがアートディレクションを手がけた『ルクア大阪の5周年祭』ビジュアル

野中:ビジュアルとして形にしなくても柴田さん、橋本さん、浜野さんの素敵な関係は変わらないのですが、そんな3人の空気がクリエイティブに力をくれたおかげで、その広告を見た人たちからコンセプトが伝わったんだなと感じるようなポジティブなメッセージをたくさんいただきました。

柴田さん、橋本さん、浜野さんにも3人の関係を形に記録として残してもらったことがすごく嬉しかったとおっしゃっていただいて、世の中に大きくは影響しないけれど関わった人や見た人の気持ちが少しでも明るくなるものを少しずつつくっていけたらなと思いました。

ー野中さんにとって「いいデザイン」とはどんなものでしょうか?

野中:そのデザインを見たり、背景を知ったりして、その人がそのデザインを手がけた意味とか個人的な想い、その人の記憶に触れることができるものが「いいデザイン」だとわたしは思っています。

とはいえ、デザイナーはアーティストとは違うと思うので、個人的な思想とか記憶のようなその人固有のものと、クライアントの課題を納得できるようにすり合わせていけるかってことが、いいデザインを実現するためには必要なのかなと思います。

ー2021年度の『グッドデザイン賞』受賞作品で気になったものを教えてください。

ぬかみそ桶 [ぬか櫃](ページを開く)

野中:記載されているデザインのポイントの最初に「きゅうりが一本まるまる漬けられる」ということが書かれており、ぬかみそ桶をデザインされた方がこの「ぬかみそ桶」のぬか床できゅうりを一本まるまる漬けられているところを鮮明に想像しました。

母が趣味でぬか漬けをつくっていたこともあってわたしも手伝ったことがあるのですが、お手伝いレベルのわたしでもぬか床を混ぜているときに容器からぬかがこぼれることが地味だけれど大きいストレスであったこと覚えています。

使い手の気持ちに隅々まで寄り添う設計や、実際にぬか床を育てている人しか気づかないような問題提示とそれに対するデザインでの解決方法の提案に、製品のその先にいるデザインされた方のことが想像できて、使ってみたくなりました。

立ち止まる、よく見る、もう一度考える、この行為ができるのがデザインの力|岩谷香穂さん

岩谷香穂(いわや かほ)

ポートランドのタトゥー文化に影響をうけ、日本でのタトゥー文化を拓くため2015年に「opnner」を立ち上げる。「タトゥーというのは体がかわろうと人生を共存できる最高の励ましであって、永遠のジュエリーである」というコンセプトの下、タトゥーのイメージを変えるそんな入り口になれるようにopnnerをつづけている。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

岩谷:模索することをやめず、「あれも面白いかも?」といろんな引き出しを探すことです。

インプットのための行動より、まず目の前を良く見る、観察する。いままでの自分の道のりの中に眠っていないか? 育てられるものがあるんじゃないか? と探してみます。

インプットをするにしても、たとえば本の一節を「全然違うけどこの仕事と合うかも」というふうに受け取ったり、それぞれが組み合わせの幅が広いほうが面白いし、考えの柔らかさを持つこともわたしにとってはすごく大事なことで。散歩中の景色から創作の意欲が湧くこともあるので、日々、粒のようなひらめきや感動をいつまでも面白がっていたいなと思っています。

岩谷:あとは、ものをつくるとき「空間的に気持ちいいか?」という感覚も大事にしています。わたしは昔から、なにかとなにかの間みたいなものを見つけるのが癖で。それに、絵には重さがあると思っているので、配置した全体の重さや気持ちよさを重視しています。

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

岩谷:物事はいつも多面的で、いろんな選択肢があることを提示できればと思っています。

昔から「人生はこういうルートで進む、そしてそれがいい」みたいなものを疑っていました。選択肢があると思えるほうが生きやすいし、いま自分が見えている部分がすべてではないと常々思っています。

なので、価値観の押しつけではなく、謙虚に、見る人とともに考えたり、「こういうものもあるよ」と選択肢を増やしたり、考えるきっかけになってほしいなと思っています。

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

岩谷:誰かの、新しい価値観に出会えるきっかけになるかもしれないし、自分自身が考える幅も広がっていくものだと思います。

岩谷:たとえば、タトゥーシールも、ふだんの生活で考えてもみなかった「タトゥーを入れる」という行為を、体験できるきっかけで。そういうきっかけがあることで、「案外いいかも?」と思えたり、思ってもみなかったことが自分ごととして考えられるかもしれない。それも楽しい方法で。

タトゥーはひとつの出来事かもしれない、けれど、一度そうやって見方を変えられたり、ネジを緩めたりできると、いわゆる「普通はこう」みたいなものへの考え方が、ふだんから立ち止まって考えられたり、違う面を見ようとすることができるんじゃないかと思っています。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

岩谷:クリスマスオーナメントの制作です。純粋に自分がつくりたいものをつくって、「タトゥーシール以外のものでも、かほちゃんがつくったってわかる」と言われたことが嬉しかったです。

岩谷さんが手がけたEQUALAND X'MAS PREVIEWのビジュアル

岩谷:ただ、ふだんの制作では、こうすれば売れるだろうかとか、「opnnerらしさ」みたいなものを狙ってつくると、心がこもらないし、できたものへの愛を説明できないのがつらすぎるので、絶対やらないようにしています。

ー「デザインの力」を感じるときはどういったときか、教えてください。

岩谷:立ち止まる、よく見る、もう一度考える、この行為ができるのがデザインの力かなと思います。

派手でわかりやすいものが迎合されがちだけれど、ささやかでよくわからないもののほうが、心に残ったり、噛み砕いて自分のなかに入れられる余白のあるもの、そしてそういうデザインこそ人に寄り添うことができると思っています。

答えを提示するのではなく、思考を促すために、音楽や広告を通じて社会に向き合う|イイヅカタイタンさん

イイヅカタイタン

Creative Director / volvox inc Co-Founder。過去に、クリエイティブディレクターとして¥0の雑誌『magazineⅱ』やテレ東停波帯ジャック番組『蓋』、Dos Monos「Abletonトラックデータ公開広告」、ポレポレ東中野の幕前映像などを手がけた。Dos Monosのラッパーとしても活動中。Podcast番組『奇奇怪怪明解事典』では、『JAPAN PODCAST AWARDS 』Spotify NEXTクリエイター賞を授賞。

ーあなたが日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

イイヅカ:それは資産になるかどうか。自分や関係者にとって価値があるだけならやらないようにしています。逆に、公益があるからという理由だけでも面白くないからやりません。

ー仕事をする上で意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

イイヅカ:「プロモーションになると思うので今回は無償でお願いします」というような依頼にいちいち疑問を持つ。交渉する。納得いかなければ、最悪、突っかかる。兎にも角にも、そういうノリ全般に慣れないことを大事にしています。

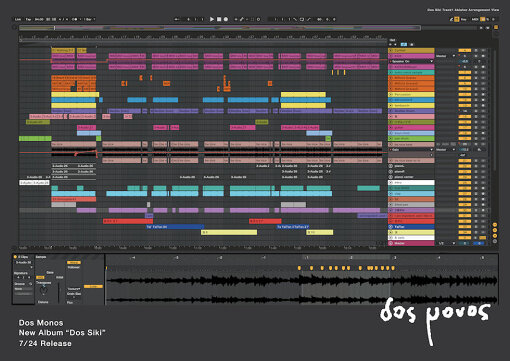

イイヅカさんが企画・ディレクションをしたDos Monos『Dos Siki』(2020年)の広告。実際の楽曲の制作画面のキャプチャ画像を活用している

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

イイヅカ:さしあたりの答えではなく、思考を促す効果を期待しています。ただ武器を渡すのではなく、自分で武器を生成する力がそれぞれに備わればいいなと。音楽にしろ、広告にしろ、Podcastにしろ自分が企画したものを社会に放り投げるときには少なからずその意識があります。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

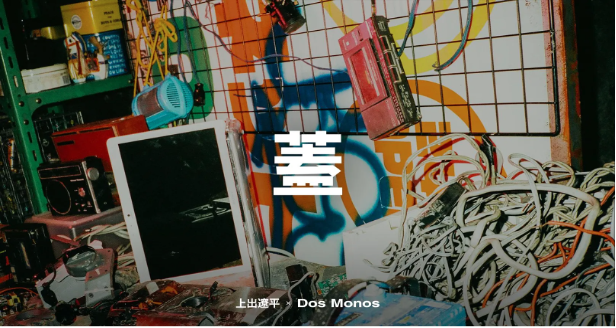

イイヅカ:上出遼平さんと企画したテレビ東京の『蓋』です。音楽の届け方 / 新曲リリース方法の別の回路を模索したし、あるいは、地上波の使われていない枠を開拓し(『蓋』の場合は、停波帯というほったらかしの時間帯に着目した)そこの価値を最大化する実験でもありました。

いわゆるデザイン仕事ではないですが、メディアデザインを大いに意識したプロジェクトではありました。

テレビ東京『蓋』ビジュアル / 関連記事:深夜の視聴者を震撼させた、実験的すぎるテレビ番組『蓋』の手応えをディレクターに聞く(記事を開く)

ー「デザインの力」を感じるときはどういったときか、教えてください。

イイヅカ:特定のいつどこで、というより、楽曲にしろ、MVにしろ、交通標識にしろ、飯屋のお品書きにしろ、プレスリリースにしろ、LINEでのひと言にしろ、コンテンツや情報を他者に届ける際に、それを包むに最適なデザインを考えなくていい瞬間などないと思っています。

どんな社会状況においても、美しいクリエイティブは人を救う可能性がある|長畑宏明さん

長畑宏明(ながはた ひろあき)

1987年、大阪府生まれの編集者。大学在学中に音楽誌『COOKIE SCENE』にてライターとしての活動を開始。2014年にインディペンデントファッション誌『STUDY』を創刊し、現在までに8号を発表。2021年に、Podcast『ON THE STREET』とファッションブランド『Zeitgeist』を立ち上げた。普段は「LIFT」という屋号で活動している。

ー日常の業務や創作で大事にしている感覚、アイデアの原点にある感覚はどんなものですか?

長畑:日々大量に触れている映像作品、音楽作品が主です。表面上に現れている質感やテイスト以外にも、作品がどのような文脈やアプローチでつくられているのか、そのバックグラウンドから影響を受けることも少なくありません。

たとえば、あるクリエイター / 作家が「自身の幼少期の記憶をモチーフにホラー映画をつくった」としたら、その変換の作法から自分も影響を受ける、というイメージです。

ー仕事をするうえで意識せざるを得ない問題・課題、ふだんから仕事を通じて向き合っているテーマについて教えてください。

長畑:「社会的にいまここはケアするべきだよね」というポイントをしっかり押さえること。

具体的に挙げるならば、なによりまず自分が搾取しない(相手が搾取されたと感じるような言動をとらない)こと。そのために、相手の意図に耳をすませること、自分の考えを懇切丁寧に伝えること。そもそも他人を搾取せずに済むくらいの生活水準で生きること。

さらに今年からは、自分が指揮を執るすべてのプロジェクトにおいて、制作メンバーの男女比率を半々に近づけることを目指します。

長畑さんが発行しているインディペンデントファッションマガジン『STUDY』書影

ークリエイティブな職業・業務は、この社会にとってどんな価値や意味をもたらすことができると考えますか?

長畑:どんな社会状況においても、美しいクリエイティブは人を救う可能性があります。ふだん生きている日常や触れ合う他人に対して新しい視座を与えてくれるのです。しかし、同じクリエイティブでもそれが美しくないものであれば、逆に人を暗澹たる気持ちにさせます。

ー最近の仕事で印象に残っているデザインについて教えてください。

長畑:俳優の伊藤万理華さんをフォトグラファーの伊丹豪さんが撮ったファッション写真集『HOMECOMING』では、音楽でいうところのアルバムではなくミックステープを参考にして、半日で撮影した内容をさらに半日でレイアウトするというタイム感を重視し、Just Nowな気分を刻むことにフォーカスしました。

『HOMECOMING』書影(サイトで見る)

長畑:本企画のテーマと矛盾するようですが、「正式にデザインされてしまう」前のもっともホットな瞬間をパッケージしたかったのです(それもまた一つのデザインの作法だと思っています)。その分、手に取った方々には生々しい温度を感じてもらえたのではないでしょうか。

ー「デザインの力」を感じるときはどういったときか、教えてください。

長畑:単体ではジャッジしようがない写真をレイアウトしたときに物語として躍動していく、まさにその瞬間です。

最近では『HOMECOMING』のように、クリエイター / 作家に撮ってもらった写真を自らアートディレクターとなって組み合わせいくケースも多いのですが、写真の現場では「なんとなく大丈夫だろうな」というくらいの感覚でまだボンヤリとしていた全体の輪郭が、レイアウトの過程ではじめてハッキリするのです。

この世界において各々の役割は完全に独立しているわけではなく、常に関わり合っているんだという当たり前の事実を、身をもって知ることができます。

- サイト情報

-

『フォーカス・イシュー | Good Design Award』

『フォーカス・イシュー | Good Design Award』

フォーカス・イシューは、デザインが社会課題にどのような解を示すことができるのかを考え、発信するためのグッドデザイン賞の取り組みです。

- フィードバック 89

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-