「個人的なことは政治的なこと」というフェミニズム運動におけるスローガンがあるように、私自身と社会はつながっている。それは、身の回りのものや日々生み出す言葉など、ささいな生活のなかで選択したことからも、社会につながっていると想像できるだろう。

私たちは、日々選択を繰り返している。選んだものによって、遠くの誰かを守ることにつながるかもしれないし、傷つけてしまう可能性もある。選び方次第で環境問題に貢献できるかもしれないし、加担してしまうかもしれない。

日々の選択を見つめ直すことや身近な物事から、自分の暮らしと社会の関係に思いを巡らせる本連載。第一弾記事に続き、今回もさまざまなジャンルで活躍し、ギネスビールのプロジェクト『Chill in GUINNESS』(※)でコラボ商品を制作したクリエイターら、自分らしい生活の仕方を選択している人たちとともに、世界を想像して暮らしのなかで取り組めることを考えていく。

2記事目では、グラフィックデザイナーの小林一毅、詩人の最果タヒとともに考えていきたい。

(※)ギネスビールが、さまざまなシーンで活躍するクリエイターらとタッグを組み、オリジナル作品を制作するプロジェクト。味覚・視覚・触覚・聴覚・嗅覚のカテゴリーから1組ずつ選出された参加クリエイターは、「ギネスビール」の味わいから感じたインスピレーションをもとに、「夜チル」というオケージョンを表現した作品を⾃由に制作。

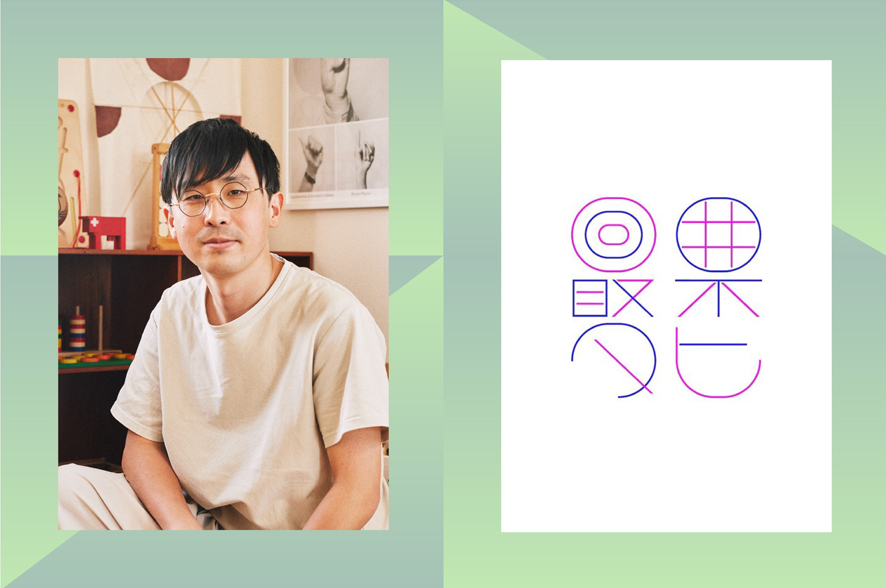

小林一毅が生み出す、経年変化も美しい長く愛されるプロダクト

小林一毅(こばやし いっき)

グラフィックデザイナー。1992年滋賀県彦根市生まれ。2015年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。資生堂クリエイティブ本部を経て2019年に独立。東京TDC賞、JAGDA新人賞、日本パッケージデザイン大賞銀賞、Pentawards Silver受賞。

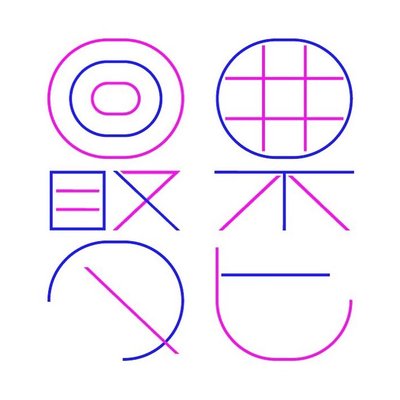

─一毅さんは、レタリングという文字を描く技法を応用して、シンプルですが個性的なグラフィックデザインを手がけられていますよね。紙媒体を中心に、パッケージやインテリアなど表現の幅を広げられています。グラフィックデザイナーとして、普段から心がけていることはどんなことでしょうか?

一毅:クライアントワークと個人の仕事では意識することが変わってきます。個人で取り組んでいるものに関しては「質の良いものを提供する」こと。予算や流通を意識してものを考えるのではなく、制作物のものとしてのクオリティを優先して取り組んでいます。それが例え一般に手に取りにくい価格感のものであっても、自分が考えるいまもっとも質の良い仕様のものをアウトプットすることですね。まずは自分の理想とするものが何かを理解するための試みと言えます。

クライアントはぼくの場合、比較的規模の小さいお店が多いので、まずは依頼をしてくれた人達やそのお店のお客さん長く愛せるようなものになるように心がけています。

─一毅さんのイメージする「質の良い」とは、どんなものでしょう?

一毅:最近興味がある立体制作物の視点で話をすると、経年変化を楽しみながら、長く使えるものですかね。育てていく感覚を持てるものというか。たとえば塗装されたプロダクトは、年々色が剥げていきます。塗装が剥がれて中の材が露出するというのも、それはものが使われている証拠ですし、ものにとっては名誉なことです。そのために適した木材を使用したいし、中途半端に剥がれない塗装になるよう工夫する必要もあります。剥がれたときも美しく見えるために想像して、プロダクトやデザインをつくりたいと思っています。

─長く愛されるようなプロダクトに、社会や環境を考える上でも目を向けるようになってきましたよね。

一毅:そうした変化は感じますし、ぼく自身がつくるものも、さまざまな使い手を経由しながら後世に残っていくものをつくりたいと思っています。造形を生業にしているのもあるので、何十年先の人達にこんな美しい造形があったんだと思ってもらえるものにはしていきたいですね。ぼくが先人のデザイナーたちから学んだように、ぼく自身もひとつの事例として参考になるようなものをつくらなきゃいけないと感じます。

─一毅さんにとって、大切な存在のデザイナーというのは?

一毅:初めての衝撃的な出会いは、スイスのグラフィックデザイナーのマックス・フーバー。高校3年生の時に展示を見て、一目惚れしました。モータースポーツの作品には特に影響を受けて、言語表現に頼らずに造形や色彩の巧みな組み合わせによって、モータースポーツの魅力を視覚表現している様子は、当時スポーツ少年だったぼくには「こんな洗練されたスポーツの表現があるのか」と衝撃でした。ミニマルな要素で魅力的に見せる、というのはぼくの表現の礎になりましたし、デザイナーを目指すきっかけになりました。

最近ではアーミン・ホフマンを中心としたバーゼル派と呼ばれるスイスのグラフィックデザイナーたちも尊敬しています。文字を造形的に捉え視覚表現に組み込む巧みさは今後見習っていく必要のある表現だと思っています。

─先人たちの想いを受け継ぎながら、一毅さんの手がけるものには個性を非常に感じます。たとえばプロダクトを製作する際、意識されることはどんなことですか?

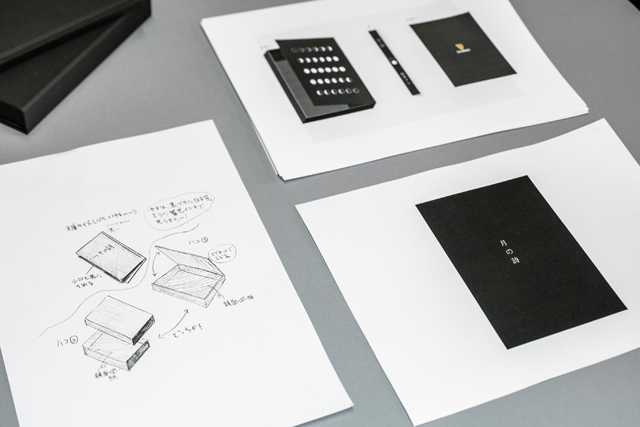

一毅:プロダクトとはいえプロダクトデザインの専門的なスキルがあるわけではないですし、まだ経験も浅いので、その領域には立たずにグラフィックデザイナーとしての視点を活かした立体造形を行うということでしょうか。シルエットの美しさと構造的な簡潔さは意識しています。

たとえば今回、ギネスさんとドミノをつくるのですが、「倒すことが前提」のプロダクトに適切なモチーフをいろいろ考えました。りんごは西洋絵画のなかでも繰り返し用いられるモチーフですし、無造作に転がっている様子も美しいことが、日本において倒すことが前提のドミノとしては面白いと考えました。そこから、立てやすさと立てにくさのバランスを見た造形にデフォルメをしていったのですが、モチーフとしての面白さとものとしての理想的な造形を吟味していくなかで、自ずと個性が生まれていくのかなと思います。

『Chill in GUINNESS』プロジェクトでは、ギネスビールを飲みながら音を楽しむドミノを制作中。

小林一毅が選択する「これでいい」ものではなく「これがいい」と思う食材

─今回のテーマである、世の中を意識して選択されていることはありますか?

一毅:世の中と呼べるほど大きくはないんですが、コロナ禍になり、子どもも生まれたことで、家で過ごす時間が圧倒的に増えました。その影響で、食材にはこれまで以上に気を遣うようになりましたね。

仕事柄食材について専門的な知識を持つ人たちと仕事をすることが多いこと、いまは畑作地帯に住んでいることもあり、仕事仲間や近所の農家さんなどから食材についてさまざまな視点の意見が集まってくるようになりました。それからは近所で手に入る野菜、地元では手に入らないような肉や卵などを買うときも、できるだけ動物にとって適切な環境で育ったもの、生産者の姿勢に共感できるものを選びたいという意識に変わりました。限界はあるものの、「これでいい」というものではなく「これがいい」と思えるものを極力選びたいとは思っていますし、一つひとつは小さなアクションでも継続的に利用することで支持をし続けていきたいとは思っています。

─身の回りの小さなことから想像を膨らませて、情報を取り入れることで日々の選択の質が変わってきそうですね。

一毅:そうですね。引きこもっている割には、以前よりもいろんな情報に触れるようになったと思います。いままではいろんな展覧会に行くために外出していましたが、コロナ禍で遠出ができなくなったことで、これまで以上に本を読むようになりました。本はもともと好きだったんですけど、ついに収集がつかないほどの量に(笑)。

もともとは造形にまつわる書籍が多かったのですが、絵本や玩具、インテリアなど自分の生活の周辺にある書籍を中心に、少しずつですが視野が広がってきたように思っています。

最果タヒが受け取った、言葉を通じて相手とつながる感覚

最果タヒ(さいはて たひ)

詩人。最新詩集に『さっきまでは薔薇だったぼく』、その他の詩集に『夜空はいつでも最高密度の青色だ』『天国と、とてつもない暇』『夜景座生まれ』など。エッセイ集に『神様の友達の友達の友達はぼく』『百人一首という感情』、短編集に『パパララレレルル』など。

─最果さんの詩は、自分と社会を接続してくれるように感じることがあります。詩を書かれる際、社会という存在について、どのような意識を持って書かれていますか?

最果:具体的に取り上げるテーマを決めて詩を書くことはないですが、どこかで、言葉にした時点で社会とつながるのかな、と思っているところはあります。言葉はつねに誰かが使っていて、みんなのものである言葉を借りて自分は詩を書いていて、だから言葉を使うことはそれだけで人とつながることだと思っています。

いま生きている人たちが言葉を使うことで、言葉はつねに変化して、生まれ変わっていっています。その変化とともに私の詩はあります。それに、言葉はみんなのものだからこそ、人によってその言葉の印象が大きく変わります。だから、受け取った人によって作品の解釈も違ってくる。受け手が見ている世界のなかの価値観で言葉が届くので、そんな意味でも作品は読む人の生きる世界や社会とともにあるのだろうなと思います。

海外で詩集が翻訳されることも増え、感想をSNSで見つけることもあり、言語が変わっても、詩が読み手の生活や文化のなかでその人の社会を通して息づいているのを知ることができ、言葉のことがより好きになりました。

─言葉が国境を越えて、誰かの生活のなかで生きているというのは素敵なことですね。

最果:詩集が韓国で出版された際に、Twitterの感想を日本語に翻訳して読んでみたら、私の詩をその人の推しに捧げる形で引用してくれていて。とても身近に思えたし、言葉がその人の生活と共に息づくところを垣間見られてとても嬉しかったです。

─言語の壁も関係なく、言葉を使うこと自体が世界や社会と接続することなんだと。

最果:そうですね。だから、そこで感じたことを信じていたいです。作品で誰かの気持ちを動かしたい、と思ってしまうと、読み手のなかにあるその人だけの言葉の姿を信じられなくなってしまう気がして。その人にとっての「世界」の一部になれている喜びを大事にしたいです。

最果タヒが感じたコロナ禍に変化した言葉。「個人的で小さな言葉が風穴を開く」

─コロナ禍になり、2年ほど経ちました。社会が大きく変わったことで、扱う言葉は変わりましたか?

最果:変えようとはしていないけれど、変わったと思います。これまで書いてきた言葉との距離が変わってきたり、場面が変化したり。たとえば「桜」を言葉にするときの意味が変わりました。特に2年前の外出自粛中はお花見自体がかなり避けられていて、詩に登場するのも身近で見る桜より、窓から見る桜が増えました。

─読み手の捉え方も変わった感覚はありますか?

最果:読者というよりは世の中の人にとっての「言葉」が少し変わったのかなと思います。コロナ禍初期は、正直な気持ちを書くことに対する抵抗感がインターネット上にあったように思っています。私よりも大変な人がいるからなかなか「つらい」とは書けない、みたいな。言葉の正しさや他の人にとって不快でないか、という判断がこれまで以上に重視されて、言葉を用いることに対する恐れのようなものがあるのかなと、当時のSNSなどを見ているときに思いました。

でも、自分の出口が見えないような思いを言葉にすることは、たとえそれで解決することはなくても、それでも書くだけで少しその思いに距離を置けて考えることができたり、気づいてなかった面に気づくきっかけになることもあると思うんです。詩は、読み手によって解釈が異なりますし、読むこともまた、読み手のなかにある言葉を見つけていくことにつながると思います。

当時私はTwitterによく詩を書いていて、日常の言葉が減ったタイムラインではそれは少し浮いていたのですが、でも、そんな個人的で小さな言葉が風穴を開ける景色が私も見ていたくて、投稿を続けていました。

─情報が溢れ忙しく過ごすなかで、詩とはどう向き合ってほしいと思いますか?

最果:「向き合うぞ」と思うと、詩に作者が込めたメッセージみたいなものを積極的に受け取りに行こうとしてしまいますよね。むしろ、そうではない出会い方をしてもらえたらなと願っています。私が詩を面白いと思ったのは、意味から自由になれるから。

中学生の頃、相手が言ってほしいことを言う、相手に伝わるようにできるだけ考えを単純化して話す、みたいな機能的なコミュニケーションに疲れてしまったんです。当時の私には言葉はとても窮屈で、苦しいものに思えました。でも、そのときに歌詞や詩に出会って、誰かにどう読んでほしいか、というところから完全に解放された言葉の自由さに胸を打たれました。見覚えのある言葉が、その作品に登場したときまったく違う見え方をする。更新されていったように見える。それがとても好きで、いまでもそんな言葉こそが詩だと思っているところがあります。

ただ、詩に馴染みのない方が詩を読もうとすると、自由に読んでいいんだ、とはなかなか思えないこともあると思っています。「ちゃんと鑑賞しよう」と思えば思うほど正解を探すように読んでしまう。だから、街中やファッション誌などでもっと詩が登場して、不意打ちに出会うことが増えたらいいのになと思います。どういう意味だろうと考える前に「なんだか好き」と思う瞬間が増えたらいいなと思うんです。

『Chill in GUINNESS』プロジェクトでは、ギネスビールを飲みながら読みたい詩集を制作中。

─「世の中を意識して選択されていること」についてみなさんに伺っているのですが、生活スタイルをガラッと変えるような選択でなくても、日常的に世界に目を向け続ける地道な選択も大事だと思いました。

最果:自分がこの世界の一部なんだ、自分とテレビや街で見かける人たちは同じ人なんだ、と意識するのは本当はとても難しいことだと思います。理屈としてはもちろん理解できても。

自分は自分の人生をずっと見てきているし、自分の考えも感情も全部知っていますが、他人についてはほんのわずかな面を見ているだけで、そのわずかな情報から、自分と同じような密度のある「人間」なんだって想像するには限界があります。そして、限界があるんだなと気づけることがとても私にとっては大切だったりもします。どんなに思いやっても、どんなに心を配っても、それはうわべになっているのかもしれないって思えることが私には大事で、そう思っているなかで自分が自分に嫌悪感を持たない選択ができたらいいなと思います。

そして、社会と繋がっているんだと思える瞬間が、だからこそ好きだとも思います。日食の時にSNSでみんなが一斉にそれを見ているのを眺めるとか、同じ新譜をみんなが一斉に聴いているとか。そういうのに触れているとき、私は多分根っこのところで世界を好きでいれて、そこにいる人たち一人ひとりのことをちゃんと見れているかはわからないけれど、それでも「誰かがいる」ということに愛おしさを感じられるから、私はそんな私が「それは違う」と思うことをやらないようにして、そこを大事にして生きていく勇気が持てます。

そこをきちんと抑えれば世界の方を向いて生きられると信じられるんです。私は人に親切にするのが照れ臭くて苦手なのですが、それでもやらないと罪悪感でしんどいからやる、みたいなことが昔から多く、でもいまはそれでいいんだと思っています。そのままでいられるように社会と繋がっていることの愛おしさに繊細であり続けたいと思います。

- プロジェクト情報

-

『Chill in GUINNESS』

『Chill in GUINNESS』

ギネスビールが、さまざまなシーンで活躍するクリエイターらとタッグを組み、オリジナル作品を制作するプロジェクト。味覚・視覚・触覚・聴覚・嗅覚のカテゴリーから1組ずつ選出された参加クリエイターは、「ギネスビール」の味わいから感じたインスピレーションをもとに、「夜チル」というオケージョンを表現した作品を⾃由に制作。

- ギネスについて

-

1759年にアイルランドで誕生したブランドで、世界約150カ国で楽しまれている、独自の技術による極めてクリーミィな泡となめらかな喉ごしが特長の上面発酵のプレミアムスタウトビールです。ビターチョコのようなほのかな苦みと甘みのバランスで自分へのご褒美のような贅沢な時間をお楽しみいただけます。

1759年にアイルランドで誕生したブランドで、世界約150カ国で楽しまれている、独自の技術による極めてクリーミィな泡となめらかな喉ごしが特長の上面発酵のプレミアムスタウトビールです。ビターチョコのようなほのかな苦みと甘みのバランスで自分へのご褒美のような贅沢な時間をお楽しみいただけます。

- プロフィール

-

- 小林一毅 (こばやし いっき)

-

グラフィックデザイナー。1992年滋賀県彦根市生まれ。2015年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。資生堂クリエイティブ本部を経て2019年に独立。東京TDC賞、JAGDA新人賞、日本パッケージデザイン大賞銀賞、Pentawards Silver受賞。

- 最果タヒ (さいはて たひ)

-

詩人。最新詩集に『さっきまでは薔薇だったぼく』、その他の詩集に『夜空はいつでも最高密度の青色だ』『天国と、とてつもない暇』『夜景座生まれ』など。エッセイ集に『神様の友達の友達の友達はぼく』『百人一首という感情』、短編集に『パパララレレルル』など。

- フィードバック 76

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-