いまや芥川賞受賞作家として世間に認知されている今村夏子。その代表作のひとつ『こちらあみ子』が映画化され、7月8日より公開されている。

『こちらあみ子』という文学作品を簡潔に説明するならば、人とどこか違う「あみ子」の世界を通じて描かれる物語、ということになるだろう。

あみ子は人と違うからこそ、自らが接する世界(あるいは他人)とのあいだに不調和を呼んでしまう。人によっては、そこに残酷さのようなものを見出す人もいるかもしれない。

しかしながら、監督の森井勇佑はあみ子をそんなふうには描かなかった。映画製作に関わったさまざまな人たちの意思の積み重ねによって、あみ子は自由奔放ながらも決してひとりぼっちにはならず、やさしい眼差しに見つめられてスクリーンのなかを駆け回っている。

そんな本作においてキーパーソンとなったのが、音楽と主題歌を担当した青葉市子だった。自分自身もあみ子だったという青葉自身の10代も振り返ってもらいつつ、映画『こちらあみ子』がかたちづくられた背景を監督と語りあってもらった。

左から:森井勇佑、青葉市子

「あみ子の視点で見た世界を映像化したかった」監督と、自分自身もあみ子だったという青葉市子の出会い

―なぜ、この小説を映画化しようと思われたのでしょうか。

森井:めちゃくちゃ好きで、これまででいちばん衝撃を受けた小説だったんです。それをどうして映画化しようと思ったのかというと……きっと、あみ子の視点で見た世界を映像化したかったんだと思います。

子どもを主人公にした映画って、子どもの視点に少し大人の視点が入ってくることがありますけど、そういうのを見ると、ちょっと息苦しいなって思うんですよ。これまで完全に子どもの視点で描いた映画はあまりないような気がして。

―そうですね。どこかで大人の、あるいは監督の視線が入ってくる。

森井:あみ子の視線で世界を描くことで、世界にはいろんな側面があることを伝えられるんじゃないかと思ったんです。

森井勇佑(もりい ゆうすけ)

1985年兵庫県生まれ。日本映画学校 映像学科(現 日本映画大学)を卒業後、映画学校の講師だった長崎俊一監督の『西の魔女が死んだ』(2008年)で、演出部として映画業界に入る。以降、主に大森立嗣監督をはじめ、日本映画界を牽引する監督たちの現場で助監督を務め、本作で監督デビュー。

―青葉さんは原作を読んでいました?

青葉:はい。読んだのは2016年か17年くらいでした。俳優の青柳いづみさんと一緒に演劇作品をつくっていたときのこと。

毎日、彼女に会っていて、ある日、彼女が「市子、これ絶対読んだほうがいいよ」って持って来たのがこの本でした。すぐに読んで好きになって、お互いのことを「あみ子」って呼ぶようになったんです。

―ふたりともあみ子だった(笑)。

青葉:いまだに、お互いにメッセージを送るときは「ねえ、あみ子」って言うんです。それくらい、この小説が私と青柳さんのある時間をつくってくれました。そんな思い出がある本なので、このお話をいただいたときは「はい」しか出なかったです。

青葉市子(あおば いちこ)

音楽家。1990年1月28日生まれ。2010年に1stアルバム『剃刀乙女』を発表以降、これまでに7枚のオリジナルアルバムをリリース。うたとクラシックギターをたずさえ、国内外で活動中。近年はラジオDJやナレーション、CM・舞台音楽の制作、芸術祭でのインスタレーション作品発表など、さまざまなフィールドで創作を行なう。自主レーベル「hermine」(エルミン)より、体温の宿った幻想世界を描き続けている。最新作は、架空の映画のためのサウンドトラック『アダンの風』。

撮りはじめる前からすでに、青葉市子の音楽と声は映画の重要な一部だった

―監督はそういう事情は知らなかったと思うのですが、どういう経緯で青葉さんに声をかけたのでしょうか。

森井:映画のシナハン(シナリオハンティング)で広島に出かける前くらいにApple Musicにオススメされたんです。

青葉:へえ~。そうでしたか。

森井:それで青葉さんの音楽を聴きながら、(映画の舞台になった)広島をひとりでずっとぶらぶら歩いていたので、青葉さんの音楽がこの映画のBGMのような感じだったんですよね。

―シナハンの段階で青葉さんの声が映画の一部になっていた?

森井:なっていましたね。青葉さんの曲を聴かないでシナハンをしていたら、広島で撮っていなかったかもしれない。風景と音楽が組み合わさったことで妄想の方向がはっきりしたんです。だから青葉さんに断られたら映画が成り立たなかった(笑)。

森井監督のTシャツには、『こちらあみ子』の撮影地である広島の地図が描かれている

青葉:あみ子の世界に呼んでもらえて嬉しかったです。私と青柳さんが「あみ子」と呼び合っていたときから、時間をまたいで引力みたいなものが発生したのかもしれない。

―あみ子があみ子の音楽をつくったわけですね。サントラについて、監督とどんな話をされたのでしょうか。

青葉:まず、森井さんから「このあたりに音をあててほしい」って要望があったんです。そこで大きなテーマとして書いたのが、学校から帰って来たあみ子が椅子に逆さまになって寝そべっているシーンの曲でした。

それが、この物語の全体をくるむテーマになればいいなと思って。あとはその曲のバリエーションをつくっていく。その曲より強い音楽って必要ないな、と思ったんです。誰かの気持ち、あみ子やのりくん、(義理の)お母さんの気持ちを持ち上げるような音楽はいらない、という話を監督がしていたので。

―音楽でキャラクターの感情を表現しない?

青葉:そうですね。

本作には、原作にも映画にも登場しない「あみ子の本当の母親」の視線が入り込んでいる

青葉:あと、この映画を見て、あみ子の本当のお母さんの存在を強く感じていて。

―映画にも原作にも登場しないお母さんのことを?

森井:青葉さんから言われたんですよ、「あみ子の本当のお母さんはいまどうしているんでしょう?」って。それで、きっともう亡くなっていて、お父さんが再婚して新しいお母さんが家にやって来たんじゃないでしょうかって言ったんです。

青葉:もう、亡くなっているんだったら、きっとお母さんは、あみ子やみんなのことをそっと見つめているはず。そのお母さんの視線で音楽をつくろうと思ったんです。だからメロディアスなものとか大きな楽想のものではなく、そっと映画に寄り添うような音楽にしようと思いました。

森井:それで青葉さんからエンドロールに使う曲をもらったときに、その歌詞がお母さんの視線で書かれていました。できあがった曲を聴いて、自分がこれまで衝動的にやっていたことがすべてつながった気がしました。

『こちらあみ子』の主題歌“もしもし”のミュージックビデオ。あみ子を演じた大沢一菜が主演し、映画同様、森井勇佑が監督を務めている

森井:たとえばカメラ位置なんですけど、普通はもうちょっと登場人物の感情に沿った撮り方をするんですね。でも、そこにポンとカメラが置いてあるような感じで撮っていたんですよ。

無意識にそうしていたんですけど、あとで「あの視線は何だったんだろう?」って考えたときに、亡くなったお母さんがじっと見ていたんだ、と思ったんです。あとづけの解釈ですけど、それって青葉さんの音楽がひとりの登場人物として映画に参加していた、ってことなんですよね。

―音楽による演出とも言えるかもしれないですね。お母さんの視線、というか、気配を入れたことで、あみ子にとってつらい出来事が多い物語に、柔らかさが生まれたような気がします。

森井:それはあるかもしれないですね。

「これはどういう間なんですか?」。青葉市子のひと言が映画にもたらしたもの

森井:じつは、映画を編集する段階で、青葉さんに映画を何度も見てもらって、この映画がどういう作品なのかお話をしたんです。

そのときに青葉さんから、「もうちょっとこうしたほうがいいんじゃないですか?」って提案をいろいろしてもらったりもしたんですよね。

青葉:すみません、映画のこと、何も知らないのに。

森井:いやいや。青葉さんの音楽ありきで映画のイメージをつくっていたので、いろいろ言ってもらえたのはすごく参考になったんですよ。

森井:たとえばあるシーンでは「ここはちょっと長いですね」って言われて、10分くらい削ったんです。あとで考えたら、そこは子どもの世界に少し大人の視線が入っていたような気がするし、削ったことで映画に謎のリズムが生まれたんですよね。それはこの作品で革命的な出来事でした。

青葉:私はあみ子のことが大好きだったので、監督が考えていることをすごく知りたかったし、監督のもうひとつの腕みたいになって音楽をつくりたいと思っていたから、少しでも監督に近づきたかったんです。

それで普通は控えておいたほうがいいような意見も「えい!」って言ってみて、それで怒られたら仕方がないなって思っていたんですよね。

「尺が長い」って意見させてもらったところは、もし自分があみ子でこの映画を見ていたとしたら、立ち上がってどこかへ行ったりしちゃうんじゃないかなと思って。

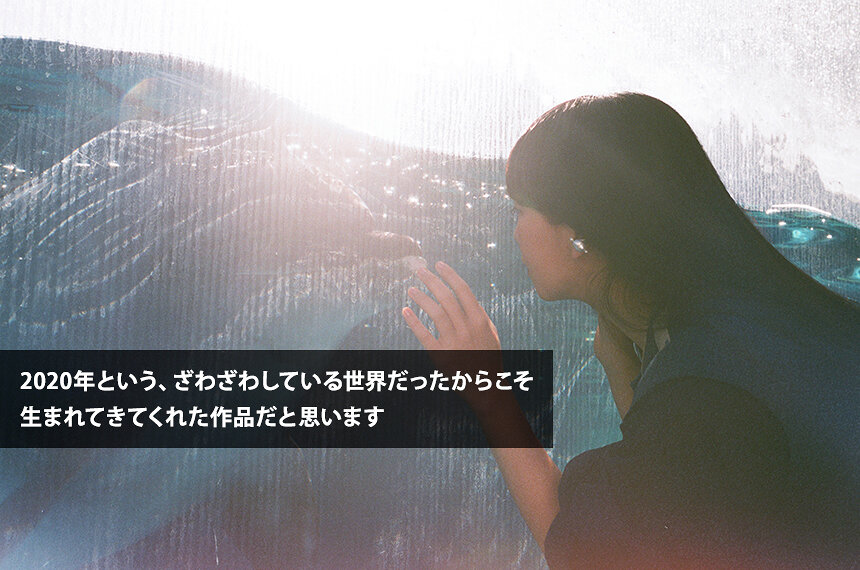

『こちらあみ子』より

青葉:それで監督に「これはどういう間なんですか?」って質問させてもらったんです。

森井:それは面白いな。あみ子だったら、もぞもぞしはじめるっていうことか。

青葉:監督が「最後まであみ子の視点で描きたい」っておっしゃっていたので、どうやってあみ子に近づこう? って考えたときに、自分の身体のなかにあみ子っていう存在を産むというか、あみ子と一緒に生きるというか。録音が終了するまで、ずっと自分のなかにあみ子を強く感じるようにしていたんです。

―青葉さんのなかにあみ子と、あみ子のお母さんのふたつの視点があったんですね。

青葉:あるときはお母さんの視点だったり、ふっとあみ子の視点になったりしていましたね。

大沢一菜が演じたあみ子の魅力、その存在が観るものに伝えてくること

―あみ子をどうとらえるのかによって映画の見え方が違ってくると思うのですが、おふたりにとってあみ子ってどんな女の子だったのでしょうか。

青葉:私は特定のあみ子のイメージはなくて、一菜(※)さんをあみ子だと思って、彼女を思い浮かべながら、どうやって寄り添えばいいのか考えていました。

森井:ぼくも自分のなかにあみ子像ってなくて。一菜が演技しているときも、特定のイメージに寄せるのではなく、そこでどう見えるかを判断してました。

といっても自由に演技させたわけではなくて、セリフもあったし、動きも指定していたんですけど、「あみ子はこういう子だから」という話はしませんでしたね。

※映画であみ子を演じた大沢一菜

『こちらあみ子』より

森井:ぼくが言っていたのは「芝居をしないように」ってくらい。最終的な判断は感覚的なものでした。

―一菜さんって面白い子ですね。生きものとして面白いというか。表情を見ているだけで飽きない。

森井:面白いんですよ、本当に。一緒にご飯を食べているときにいますぐ撮りたいような顔をすることがよくあって、それをできるだけ映画に取り入れたいと思ってました。

―ぼくも原作を読んだときにあみ子のイメージは全然なかったんです。風貌の描写もなかったですし。でも、映画を見て「あみ子だ」と思いました。あみ子の持っている感覚やエネルギーを共有しているというか。

青葉:ワーッて叫んで走ったり、家のなかをドタドタドタと走り回って「おーい!」って言ったり。そういう衝動は誰もが持っているのに、大人になるにつれて抑えるようになるんですよね。

青葉:学校とか社会とか、いわゆる大人たちが人としての生き方を定めていくなかで、そういうことができなくなる。大人になる前、そういう衝動が残っている状態に自分を引き戻して曲をつくっていました。

「長く生きていると、いまこうやって目に見えてるもの、聞こえるものだけが現実だって勘違いしちゃうじゃないですか」(青葉市子)

―青葉さんの音楽に加えて音も印象的でした。映画にいろんな音がひしめいている。あみ子の汗がアスファルトに落ちると「ジュッ」と音を立てたりして、聴覚的にもあみ子の世界が表現されているように思いました。

森井:音にはめちゃくちゃこだわりましたね。取り憑かれたように音を録ってました。あみ子の世界を表現するには音を立たせないといけない、と思っていたんです。

―それはどうしてですか?

森井:映画では映像より音のほうが大事だと思っていて。今回、映画を生きものみたいにしたかったんですよ。見るたびにアメーバみたいにかたちを変えて、印象が変化する作品に。

そのためには映画をブヨブヨさせたいんですよ。音を整えて均等に入れると、そのブヨブヨ感が出ないんです。映画の質感を出すために音にこだわったんですよね。手で触れるような感じの作品にしたかった。

青葉:汗がアスファルトにジュッて落ちる音は、実際に聞いたことあります。身体が小さいときって、しゃがむと地面がすごく近いじゃないですか。じーーっと見てたりすると、注目しているところの音って大きくなるんですよね。

『こちらあみ子』より

青葉:それは音楽をやっているときにも起きることなんですよ。たとえば何人もの人と一緒に演奏しているとき、ある人のことがものすごく気になったら、その人の音をキャッチできる。

そういう感覚を、あみ子はすごく純度の高い状態で持っているんだなって思いました。クッキーを舐めてるときの音も、自分が食べてるんじゃないかって思うくらい音が近い。

森井:絵は引いてるのに音は近いんですよね。

―あみ子が裸足で廊下をペタペタ歩いている音が、やがてリズムになってそこからおばけたちが登場するミュージカルシーンになるのもあみ子の世界でしたね。きっとあみ子の頭のなかで、足音を聴いているうちに歌が生まれたんだなってわかる。あのシーンは映画オリジナルですね。

森井:脚本を書いていると、なんだか鬱々とした内容になってきてしまって。もっとハネたものにしたいなと思って思いついたんです。

青葉:初めて見たときはびっくりしました(笑)。おばけがいっぱい出てくるし。

『こちらあみ子』より

森井:原作の今村夏子さんに脚本を送ったとき、「おばけのシーンが楽しみです」って返事をいただいたのは嬉しかったですね。

青葉:あみ子は普段からこういうものを見ているんだろうなって思いました。

長く生きていると、いまこうやって目に見えてるもの、聞こえるものだけが現実だって勘違いしちゃうじゃないですか。でも、絶対そうじゃない。あみ子の視点だと、あのおばけたちは特別なものじゃないんだなって思いましたね。

森井:あそこで出てくるおばけたちって漫画みたいな存在なんですよ。夜な夜な出てきては遊んでたりする。たまたま、あみ子の足音がリズムみたいに聞こえたからつい出てきてしまった、みたいな。

―『ゲゲゲの鬼太郎』の妖怪たちみたいな。

森井:そうです。それ、近いです(笑)。

―夢と現実、生と死、あみ子はそういうふうに世界を分けていないのかもしれませんね。思えば子どもの頃はすべてが地続きだった気がします。

自分自身もあみ子だった青葉市子は、どんな10代を過ごしていたのか

―青葉さんはあみ子くらいの年齢の頃はどんな少女だったんですか?

森井:それ知りたいなあ。

青葉:ひとりの世界をすごく大事にしていました。何かをやっていて、大人が入って来るとすぐやめて、何もしていなかったようにしたりとか。

青葉:中学ぐらいのときは、あみ子さんにちょっと近かったかもしれない。あみ子さんと同じように学校では裸足で靴を履いてなかったんです。クラスメイトが苦手で、今日は教室に行きたくないな、と思ったら、教室に入らないで校庭を走り回ったり。

―なかなかのあみ子ぶりですね(笑)。

青葉:登校したら「VIPルーム」と呼ばれていた学校の応接室に連れて行かれて、そこに1時間おきに先生が来て言われた課題をやっていました。帰るときも教室には寄らずに、先生に「寄り道しないで帰るのよ」って言われて見送られるんです。

―我が道を行ってたんですね。監督はどんな少年でした?

森井:ぼくもクラスには全然馴染めませんでした。みんなにちやほやされるグループからは完全に外れてた。

『こちらあみ子』より

森井:高校になってからは誰とも喋らなくなっちゃって、教室では教科書に隠した小説をずっと読んでました。中1の頃からホームビデオで映画を撮るようになったんですけど、そのうち学校をサボって映画館に行ったりしてましたね。

―監督も学校には馴染めなかったんですね。

森井:ダメでしたね。

「子どものほうが生まれる前の世界に近いじゃないですか」(森井勇佑)

―あみ子は普通に生きているだけなのに周りから「変な子」と思われてしまう。この映画や原作に裸足であることについても「自由の象徴じゃのう。ま、いじめの象徴でもあるけどの」(文庫版P.74より)というセリフが出てきますが、人と違うことが見方や状況によっていじめの対象になったり、自由として賞賛されたりする。「それってどういうこと?」ってあみ子が問いかけているような物語でもありました。

青葉:人って自分と違うものや自分には理解できないものを恐れてしまいますよね。それがいじめにもつながる。世界にはもっと肯定されていいことがたくさんあると思うんです。

私たちが慣れ親しんだものが普通なのではなくて、もっと目に見えないものが世界には充満していて、それをキャッチできたとしてもおかしくない。

―先入観を持っていない子どもの頃のほうが、そういうものをキャッチしやすいんでしょうね。

森井:最近、成長ってどういうことなんだろうって思うんですよ。大人って、こっちの世界に長くて、こっちの世界に慣れているだけのことのような気がして。

子どものほうが生まれる前の世界に近いじゃないですか。そのほうがすごい気がするんですよね。だから一菜は先輩みたいな気がして、撮影しているときもずっとリスペクトしていたんです。

『こちらあみ子』より

―子どもが先輩、というのも面白いですね。あみ子の世界を描くというのは、世界を見つめ直すということ。そして、あみ子のように周りの世界に馴染めない人たちに、この世界だけがすべてじゃない、と映画が伝えているような気がしました。ここにもふたり、あみ子みたいな大人がいるわけですから。

青葉:いろんな角度で見ることができる映画だと思うんですよね。人によってはあみ子が可哀想に感じるかもしれない。

でも、もう少しだけ踏み込んでいただけると、私たちが「つながる」ってことを意識してきたことを感じてもらえるかもしれない。私たちは、あみ子から発信されている目に見えないキラキラしたものを、どれだけキャッチできるかってことに意識を向けてつくっていったつもりなんですよね。

『こちらあみ子』より

森井:映画のエンドロールで一菜の名前がクレジットされるときに、トランシーバーの絵が描いてあるんです。そして、ぼくの名前の横にもトランシーバーの絵が描いてある。トランシーバーでつながっているんです。

ぼくは何も言ってないのにイラストを担当した赤松さん(※)がそういうふうにしてくれたんですよね。そして、そこで流れる曲を、青葉さんがあみ子のお母さんの視線で書いてくれた。

みんながあみ子を通じてつながろうとしていたし、あみ子をひとりにしないようにしていたんです。映画を通じて、あみ子の世界を感じてもらえたら嬉しいですね。

※タイトルデザインの赤松陽構造

- 作品情報

-

『こちらあみ子』

『こちらあみ子』

2022年7月8日(金)新宿武蔵野館ほか全国順次公開

監督・脚本:森井勇佑

原作:今村夏子(ちくま文庫)

音楽:青葉市子

出演:

大沢一菜

井浦新

尾野真千子

- プロフィール

-

- 森井勇佑 (もりい ゆうすけ)

-

1985年兵庫県生まれ。日本映画学校 映像学科(現 日本映画大学)を卒業後、映画学校の講師だった長崎俊一監督の『西の魔女が死んだ』(2008年)で、演出部として映画業界に入る。以降、主に大森立嗣監督をはじめ、日本映画界を牽引する監督たちの現場で助監督を務め、本作で監督デビュー。

- 青葉市子 (あおば いちこ)

-

音楽家。1990年1月28日生まれ。2010年に1stアルバム『剃刀乙女』を発表以降、これまでに7枚のオリジナルアルバムをリリース。うたとクラシックギターをたずさえ、国内外で活動中。近年はラジオDJやナレーション、CM・舞台音楽の制作、芸術祭でのインスタレーション作品発表など、さまざまなフィールドで創作を行なう。自主レーベル「hermine」(エルミン)より、体温の宿った幻想世界を描き続けている。最新作は、架空の映画のためのサウンドトラック『アダンの風』。

- フィードバック 83

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-