『レインボー・リール東京 ~東京国際レズビアン&ゲイ映画祭~』が、今年で30回目の開催を迎える。性的マイノリティーをテーマにした世界の良質な映画にアクセスできる文化的資源が豊富にあるとはいえない日本の映画界において、同映画祭の存在がなければ出会えなかった作品は数知れないだろう。

たとえば『カンヌ国際映画祭』で脚本賞、クィアパルム賞を受賞したレズビアン映画『燃ゆる女の肖像』のセリーヌ・シアマ監督による過去作『トムボーイ』は日本で2021年に劇場公開されたが、『東京国際レズビアン&ゲイ映画祭(現レインボー・リール東京。2015年に改名)』はその10年前の2011年、同作を日本語字幕付きで上映している。ほかにもゲイ版『ビフォア・サンライズ』との評も見受けられたアンドリュー・ヘイの『WEEKEND ウィークエンド』(2011年)は、同映画祭が2012年に上映したのち、2019年にようやく日本で劇場公開された。

『レインボー・リール東京』が、可視化されにくい属性が描かれた作品を数多く紹介してきたこともまた忘れてはならない。ゲイ映画に比べ、歴史的に影に追いやられてきたとされるレズビアン映画の分野では、レズビアンの作家バーバラ・ハマーによるドキュメンタリー映画『ナイトレイト・キス』(1992年)や、インド初のレズビアン映画といわれる『炎の二人』(1996年)、中国初のレズビアン映画といわれる『残夏』(2001年)など、メインストリームからはこぼれ落ちてしまうような良質なレズビアン表象を掬い上げてきた。ほかにも過去プログラムには、バイセクシュアル女性のイギリス映画『ハンパな私じゃダメかしら?』(2014年)や、トランスジェンダー男性のドキュメンタリー映画『ロバート・イーズ』(2000年)などの作品が名を連ねる。

今回の記事では、上記のように日本におけるクィア映画の受容にとって重要な意味を担ってきた『レインボー・リール東京』に長年スタッフとして携わり、現在では代表を務める宮沢英樹さんと、同じく長年映画祭に携わってきた中心スタッフの村井さんにお話をうかがった。映画祭が初開催された1992年から2022年の現在まで、映画祭、映画、そして映画祭を取り巻く社会状況は、どのような変遷をたどってきたのだろうか。

『レインボー・リール東京』ロゴ

「もうゲイはかくれていない」。性的マイノリティーの人権を求める機運が盛り上がりはじめた時代

—映画祭が『東京国際レズビアン・ゲイ・フィルム・ビデオ・フェスティバル』という名称で初開催された1992年当時、性的マイノリティーの方々を巡る社会状況はどういったものだったのでしょうか?

宮沢:私が映画祭に参加しはじめたのは、1999年に開催された第8回目からです。そのため、それまで代表を務められていた南定四郎さんから伝え聞いた話もたぶんに含まれるのですが、1992年当時はもちろんいまのように性的マイノリティーの存在の認知度が高いとはいえませんでした。

インターネット環境も発達していませんでしたし、自分のセクシュアリティーの話をすることさえ憚れたため、仲間を見つけづらい状況にあったんです。

映画祭代表・宮沢英樹氏

宮沢:1990年には、同性愛者団体が東京都立府中青年の家を宿泊利用した際、ほかの団体からの嫌がらせを受けたすえ、東京都からの利用拒否を受けた「府中青年の家事件」もありました。社会からのそうした実害も出てきたなかで、映画祭がはじまった1992年ごろは、自分たち性的マイノリティーも人権をしっかり求めていかなければいけないという機運が盛り上がりはじめた時期だったのだと思います。

—初期の映画祭のチラシを見ると、「もうゲイはかくれていない」だったり、「もう僕たちはあと戻りできない」といった世間に対して強く訴えかけるようなフレーズが書かれているんですよね。

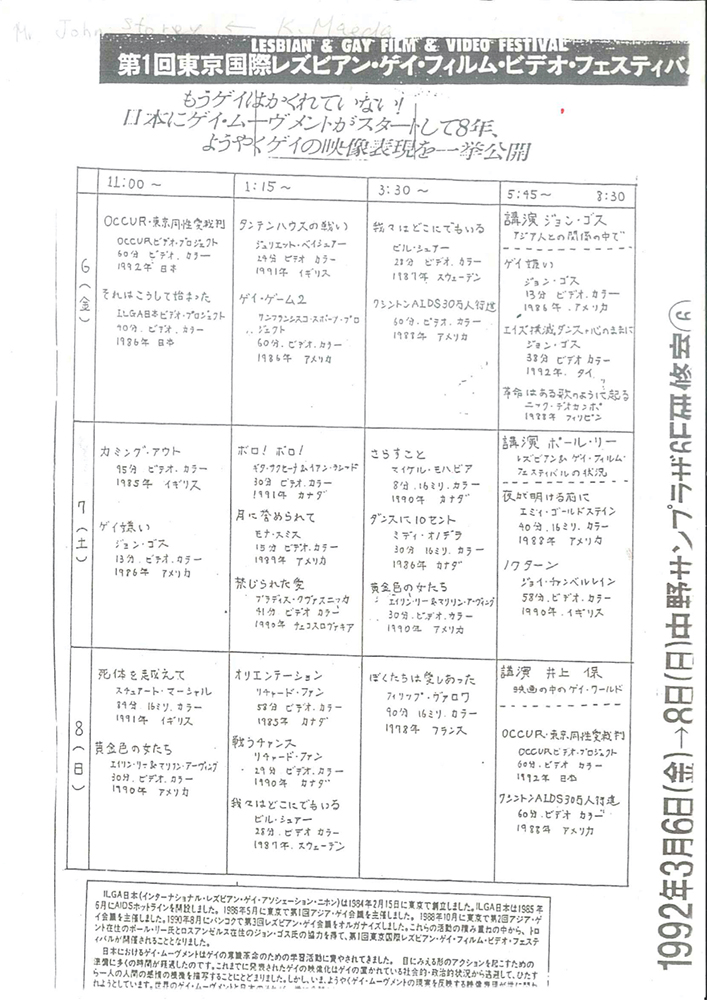

第1回『東京国際レズビアン・ゲイ・フィルム・ビデオ・フェスティバル』プログラム(提供:久保豊)。『レインボー・リール東京』は、2014年までは『東京国際レズビアン&ゲイ映画祭』の名称で開催されていた

宮沢:ちょうど1994年にはプライドパレードも開催されはじめましたが、そうしたムーブメントのなかにあって、自分たちも映画でなにかをしようと決めたのだと思います。

—初回プログラムにも同性愛者の権利運動を指す「ゲイ・ムーヴメント」という言葉が見受けられますが、1990年代の日本では、女性誌『CREA』の特集「ゲイ・ルネッサンス’91」(1991年)などから、さまざまな媒体で男性同性愛者が取り上げられる、いわゆる「ゲイ・ブーム」も起きたとされています。その流れのなかで撮られた、ゲイカップルと1人の女性のオルタナティブな家族のかたちを描く中島丈博監督の『おこげ』(1992年)も、映画祭の第2回目プログラムにラインナップされていました。

反発も応援も。初開催時のさまざまな反応

—第1回目の映画祭は中野で開催されたんですよね。性的マイノリティーの方々が集うコミュニティーといえば、新宿あたりがすぐに思い浮かびますが、中野を開催場所として選んだ理由はあったんでしょうか?

宮沢:第1回目からスタッフを続けている者がいないので、はっきりとした理由はわかりません。第1回目は「映画祭」といっても、中野サンプラザの会議室を借りて、小規模な上映会のような形で行なわれていたんです。後年、私たちの事務所は中野に存在したレズビアンやバイセクシュアルの女性たちが集うスペース「LOUD」を間借りさせていただいた時期もあって、中野にご縁がありますね。

—第1回が開催されたときの世間の反応は、どういったものだったのでしょうか?

宮沢:中野サンプラザは教育施設だということもあって、近隣住民から「いかがわしい映画をやっている」とクレームの電話が殺到したそうです。ぼくは参加していなかったのですが、第25回開催時の記念映像にその証言が残っています。

—最初はそうした反発もあったんですね……。しかし初期にはメディアにおいて、たとえばカルチャー雑誌の『骰子』や『銀星倶楽部』などが好意的に映画祭を取り上げていたかと思います。とくに『骰子』は、新しいムーブメントが起きるんじゃないかと期待のコメントも寄せていました。

宮沢:昔から私たちの映画祭を好意的に取り上げてくださるメディアは、少数ではありますが存在していたんですよね。近年では、より多くのメディアからお声がかかるようになりました。

—2020年代に突入したいまも、性的マイノリティーのことを知識もなく誤って伝えてしまったり、差別や偏見を助長してしまうようなメディアが少なくないなかで、映画祭はそうしたメディアに恵まれてきたんですね。

2002年当時の映画祭のウェブサイトより。『レインボー・リール東京』のウェブサイトでは、1999年から現在までのウェブサイトのアーカイブを見ることができる(詳細はこちら)

映画における性的マイノリティーの表象の変化を『レインボー・リール東京』スタッフはどう見る?

—毎年数多くの映画から映画祭でかける作品を選定するのは大変そうですが、どういった基準で上映作品を選ばれているんでしょうか? 例年のラインナップを見ていると、取り上げるテーマのバランスもよく、クオリティーの高い作品が多いですよね。

宮沢:まず体制についてですが、プログラミングのチームが公募作品やほかの映画祭などでかかっている作品などをリサーチして、候補作品をピックアップしています。作品を選定するうえではもちろん映画としてのクオリティーを最も重視していますが、さまざまな属性、さまざまな国から選ぶように心がけています。

映画の取り上げるセクシュアリティーの区分も可視化された第21回の上映プログラム(提供:久保豊)

—今年の上映作品には、トランス女性のドキュメンタリー映画やフランスのレズビアン映画、韓国のゲイ映画などがあって、たしかにそうした意識が反映されているように思えます。映画祭が開催されてきた30年間、映画における性的マイノリティーの表象は、どのように変化してきたと思われますか? 長年中心スタッフを務められてきた村井さんはいかがでしょう。

村井:映画は時代を映し出すことも多いですから、主題は変化し、ますます多様になってきています。

あくまで一例ですが、昔は性的指向や性自認を明らかにしないクローゼットなラブストーリーや、両親や親しい人へのカミングアウト、エイズやゲイにまつわる偏見を描いた作品が多くみられましたが、欧米で同性婚や同性カップルの養子縁組が増加してくると、新しい家族のカタチを描く作品が多く登場するようになりました。

最近では、性的マイノリティーがいて当たり前、性的マイノリティーであることを差別されない世界観が前提、という作品も珍しくなくなってきました。

今年の上映作品より、『スゥイートハート』場面写真

—宮沢さんは、かつてより性的マイノリティーの表象が改善していっていると思いますか?

宮沢:そうですね。たとえば以前は、ゲイ男性の役柄が、他人のセクシュアリティーを本人の同意なしに周囲に話してしまう「アウティング」をする人物として描かれてしまっている例も見受けられましたが、昨今では、つくり手側もよく勉強しているんだなと感じることが増えました。

—ポジティブな作品が増えてきたと実感されたのは、いつ頃からだったのでしょうか?

宮沢:ぼくが映画祭に携わったタイミングあたりなので、2000年前後ですね。それまでは一般的な劇場でかかる映画を観ていたのですが、こちらの気持ちが落ち込んでしまうくらい暗い作品も多くて。でも映画祭でかかる映画に触れてから、世の中には性的マイノリティーをこんなにポジティブに描いている作品があるんだと気づかされました。

今年の上映作品より、『サブライム 初恋の歌』場面写真

今年の上映作品より、『秘密のふたり』場面写真

会場で自身のマイノリティー性を意識しない状態になるまで。映画祭は続く

—これまで30年続いてきた映画祭ですが、2020年にはコロナウイルスの感染拡大の影響ではじめて中止を余儀なくされたりと、ここまでの道のりは決して平坦なものではなかったかと思います。

宮沢:長年継続してきたスパイラルホールでの上映ができなかった2021年も、気持ち的につらかったですね。コミュニティーを形成できる場所は、なくしたくないと思っています。

—2021年の上映は映画館のみで行なわれましたが、映画館で映画を観ることと、スパイラルホールのような映画祭会場で映画を観ることは別の体験だと思いますか?

宮沢:性的マイノリティーの当事者のなかには、映画館にクィア映画を観に行くときに、自分のセクシュアリティーが晒されているような恐れを抱く人もいます。そうした場合、すでにコミュニティーが形成されている映画館に1人で足を運ぶよりも、友人同士などで誘い合いながら開かれた映画祭の場に訪れられるほうが、より気楽な最初の一歩になるんじゃないかと思っています。

—私の周りでも、クィア映画を観に行くことがそのままカムアウトになってしまうのではないかと不安に感じてなかなか映画を観に行けなかったり、あるいは観に行っていること自体を身近な人にオープンにできないという声は耳にすることがあるんですね。映画祭が誰にでも開かれている場所であることは、そういった観客にとってもクィア映画にスクリーンで出会える機会を与えてくれていると思います。

映画祭の会場の様子

—一方でこれまでの来場者層についてのデータを見ると、2019年は、ゲイ男性に次いでヘテロセクシュアルの女性が多く来場されているようです。2002年のデータではヘテロセクシュアルの来場者数は全体の36%で、これは「かなり高い」数字だと当時の公式サイトにも映画祭のコメントがあります。

宮沢:そうですね。それも『レインボー・リール東京』のひとつの特徴だと思っています。

村井:ヘテロセクシュアルの来場者が多かった作品として記憶に残っているのは、『男生女相』(1996年)ですね。2000年にも上映したんですが、絶大な支持を受けて2006年にも再上映したんです。2006年は朝9時半というかなり早い時間にもかかわらず、当日開場前から、レスリー・チャンのファンの皆さんが大行列をつくったことがありました。中国語版『セルロイド・クロ-ゼット』(1995年)ともいえるドキュメンタリ-で、出演者の中のひとりにレスリー・チャンがいるというだけなんですが、ファン熱をすごく感じました。

ほかにも、2007年に上映した『花蓮の夏』(2006年)は、主演のブライアン・チャンとジョセフ・チャンを台湾から呼んで舞台挨拶をしていただきました。チケットはすぐに完売して、女性ファンでごった返した上映になりました。

近年ですと、2018年に上映した『ゴッズ・オウン・カントリー』(2017年)はヘテロセクシュアルの女性の間で大変話題になりましたし、昨年の上映作品の1つ『叔・叔』(2019年)も、アジア映画ファンの皆さんに多く詰めかけていただきました。

—映画祭にとって、新たな層の開拓に繋がった作品が幾つも存在するんですね。それはかつてと現在で、また違う現象なんでしょうか。

村井:映画祭が立ち上がった1992年当時は、性的マイノリティーの洋画の情報を入手しても、日本での配給が決まらないと、海外に行かない限りその作品を観ることができませんでした。頑張って海外の映画館・映画祭に行けたとしても、日本語字幕はついていないわけです。だからこそ、『東京国際レズビアン&ゲイ映画祭(現:レインボー・リール東京)』は貴重な場だったんですよね。海外に行かなくても日本語字幕つきで映画を楽しめるわけですから。

当時のスタッフも開催するまで苦労の連続だったと思います。作品を決める際にも、いまのようにオンラインで試写できるわけではなく、VHSテープを海外の權利元から送ってもらって試写したり、宣伝で使用する場面写真のスチール素材も当時はポジだったり。

でもいまは、日本で劇場公開する配給が決まらなくても、VOD(動画配信サービス)で観ることができたり、日本語字幕はついていませんが、AmazonなどでBlu-ray・DVDを買えたりします。

もしかするといまは、かつてほど映画祭への需要は無くなりつつあるのかもしれませんが、映画祭を必要としてくれるお客さんがいる限りは上映を続けられたらと思っています。

表参道駅前に位置するスパイラルの外観

─最後に、今後の映画祭としての展望を教えてください。

宮沢:いまは性的マイノリティーを描いた映画が規模の大きな映画館でかかったり、宣伝も大々的にされたり、テレビドラマなどでも性的マイノリティーの存在を目にする機会が増えました。ただ、誰もが自分のセクシュアリティーを気にせずそれらを楽しめているかと聞かれたら、まだ完全にはそうなっていないように感じます。

映画祭としては、観客の一人ひとりが会場で「マイノリティーであること」をとりたてて意識しない状態になれるまで、場を提供し続けていかなければいけないと思っています。差別などがなく安心できる環境で映画を観られる場所があるということを、ぜひ私たちの映画祭で知ってください。

※2022/7/15、8/1 公開時、本文の記載に一部誤りがございました。訂正してお詫びいたします。

『第30回レインボー・リール東京 ~東京国際レズビアン&ゲイ映画祭~』は7月8日から東京と大阪で開催(詳細はこちら)

- イベント情報

-

『第30回レインボー・リール東京 ~東京国際レズビアン&ゲイ映画祭~』

『第30回レインボー・リール東京 ~東京国際レズビアン&ゲイ映画祭~』

2022年7月8日(金)~14日(木)

会場:東京都 シネマート新宿

2022年7月15日(金)~21日(木)

会場:大阪府 シネマート心斎橋

2022年7月16日(土)~18日(月・祝)

会場:東京都 スパイラルホール(青山)

上映作品:

『スゥイートハート』(監督:マーリー・モリソン)

『アグネスを語ること』(監督:チェイス・ジョイント)

『遠地』(監督:パク・グニョン)

『ロザリンドとオーランドー』(監督:チェン・ホンイー、ウェイ・インチェン)

『サブライム 初恋の歌』(監督:マリアーノ・ビアシン)

『フィンランディア』(監督:オラシオ・アルカラ)

『秘密のふたり』(監督:マリオン・デセーニュ=ラヴェル)

『大いなる自由』(監督:セバスティアン・マイゼ)

『沖縄カミングアウト物語~かつきママのハグ×2珍道中!~』(監督:松岡弘明)

『ボクらのホームパーティー』(監督:川野邉修一)

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-